Рисунки-граффити Христа-Иерея из Новгородского софийского собора

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются два рисунка-граффити, изображающих редкий иконографический сюжет «Христос-иерей». Первый из них при первоначальной публикации правильно определен не был. Открытие недавнего времени этого же иконографического сюжета на внешней стене храма, сопровождающегося надписью, позволило определить и датировать оба сюжета и связать их со строительством и освящением храма Софии. Наличие двух дошедших до нас рисунков, один из которых отличается заметным профессионализмом, предполагает известную популярность этого образа и позволяет допустить изначальное существование его в храме Софии.

Эпиграфика, граффити, новгородский софийский собор, рисунки, иконография

Короткий адрес: https://sciup.org/143163997

IDR: 143163997

Текст научной статьи Рисунки-граффити Христа-Иерея из Новгородского софийского собора

Среди древних граффити Софии Новгородской значительную часть представляют надписи и рисунки, оставленные лицами, причастными к росписи храма и переписке книг. Встречаются среди них и орнаменты, буквицы и заставки, схематические наброски отдельных иконографических композиций. Судя по сопровождающим их надписям, большая часть из них начерчены писцами, дьяками, а некоторые – художниками, расписывавшими храм в первые полвека его существования. Рисунки исполнены с разной степенью профессионализма, иногда это достаточно примитивные изображения, но из текста следует, что они оставлены профессиональными дьяками, а иногда – бесспорно профессиональные. Исследования последнего времени увеличивают их число, а иногда дополняют или позволяют иначе взглянуть на опубликованные ранее.

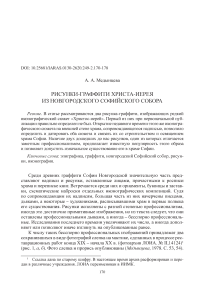

К числу таких бесспорно профессиональных изображений принадлежат два сохранившихся в виде фотографий слепка на мастике, сделанных в процессе реставрационных работ конца XIX – начала XX в. (фотоархив ЛОИА. № II,14124)1 (рис. 1, а, б). Фото слепка и прорись опубликованы ( Медынцева, 1978. С. 53, 54).

Рис. 1. Изображение Христа-иерея на фото слепка из архива И. А. Шляпкина а – фото; б – прорись

Не сохранилось сведений, откуда происходят и на какой штукатурке сделаны эти рисунки. Но, судя по номерам фотографий, они находились среди слепков, снятых И. А. Шляпкиным для Археологической комиссии. Определимые надписи (представленные на фото соседних слепков, открытых уже в процессе работ недавних десятилетий и в виде прорисей на кальках) находятся на стене лестничной башни и на стенах придела Иоанна Богослова и второго этажа. Поэтому если нет сомнений в происхождении их из Софийского собора, то датировка по местонахождению (граффити на первоначальной штукатурке-цемянке центральных помещений были покрыты штукатуркой росписи 1108–1109 гг., а лестница и помещении второго этажа не расписывались) в данном случае невозможна. Но несомненно древнее происхождение и профессионализм рисунков, отличающий их от обычных граффити. В данной статье пойдет речь о рисунке, представляющем неизвестного святителя в крестчатых ризах. При первоначальной публикации было высказано предположение, что лицо святителя (высокий лоб с поперечными морщинами, висячие усы, небольшая круглая борода), а также крестчатые ризы напоминают традиционную иконографию Иоанна Златоуста. Возможность такой атрибуции как будто подтверждали остатки надписи – буквы AÍ , находившиеся слева от изображения, хотя отмечалось, что они, возможно, и не имеют отношения к изображению. Но главное затруднение для такой атрибуции представлял отчетливо видный крестчатый нимб, свойственный только изображениям Христа. Таким образом, определение изображенного на слепке святителя осталось под вопросом, хотя оно и было причислено к автографам и рисункам профессиональных художников. Между тем это изображение при сопоставлении с известными фресковыми сюжетами и вновь открытыми граффити вполне поддается определению и датировке.

Этот чрезвычайно редкий для Древней Руси архаический иконографический тип «Христос-иерей» подробно был описан Д. В. Айналовым среди мозаик Софии Киевской. Комментируя мозаичное изображение Христа из Софии Киевской, до него трактовавшееся как образ Христа-Эммануила, он, ссылаясь на апокрифы, согласно которым Христос (несмотря на молодость) был избран священником Иерусалимского храма, и определил его как образ Христа-иерея, а также привел иконографическое описание образа ( Айналов , 1928. С. 19). Но тремя годами ранее правильно определил подобное изображение из церкви Спаса на Нередице в Новгороде В. К. Мясоедов ( Мясоедов , 1925. С. 15, 16). В обоих сюжетах (в киевском изображение погрудное, в нередицком – Христос, сидящий на троне) святитель с крестчатым нимбом и в традиционном одеянии. Определяющим являлось изображение лика (с недлинными волосами и небольшой бородой). В киевском изображении отчетливо (в нередицком, к сожалению, нечетко) просматривается выстриженное в волосах небольшое «гуменцо», подчеркивающее священнический сан. Мясоедов писал, что священнический сан Христа в данном случае лишь угадывается исходя из особого местоположения образа в ряду других изображений.

На рисунке-граффити отчетливо прочерчены перекрестья нимба, волосы короткие, на высоком лбу отчетливо видны несколько штрихов, которые могут изображать и короткие волосы, и «гуменцо»; сохранность изображения не допускает однозначного истолкования. Но главное, что не оставляет сомнений в определении иконографического типа, – это четко прочерченный перекрещивающийся омофор с крестами на обеих сторонах: признак высокого священнического сана в сочетании с крестчатым нимбом. Возле лика, а не на нимбе, сохранились и остатки букв – монограмм, которые при первой публикации были предположительно объяснены как АН - остатки надписи «Иоан», но без особой уверенности, так как эти буквы могли быть начерчены позднее и не иметь отношения к изображению-граффити. Теперь уже ясно, что эти буквы – остатки монограмм Христа, тем более что с левой стороны нимба можно рассмотреть буквы OW, какие обычно изображаются на нимбе Христа. Но, как и ранее, не ясно – современны ли они изображению. Нужно еще учесть, что на слепке буквы представлены в обратном («зеркальном») порядке. В действительности порядок букв должен быть такой: слева w, вверху 0, справа Н, что означает «Сущий» – одно из имен Бога. В граффито особенностью является то, что буквы прочерчены не на нимбе, а рядом с ним. Кроме того, неясно, что означает буква Л перед Н. Нужно еще учесть, что «зеркальный» слепок неоднократно перефотографировался, поэтому в действительности порядок расположения букв может быть иным. Но это не меняет их смысла. Палеография не может достоверно определить их датировку, так как материал слишком незначителен и трудноопределяем. Хотя можно отметить, что у омеги высокая середина, что может быть как признаком XI – начала XII, так и конца XIV – XV в. Сведений о грунте и местонахождении изображения, которые могли бы уточнить датировку, как уже говорилось, не сохранилось.

Но при недавних ремонтно-восстановительных работах было обнаружено еще одно замечательное изображение – граффити Христа-иерея, которое не только подтверждает обнаруженное ранее, но помогает прояснить и время появления этого иконографического типа, и связь его со строительством храма.

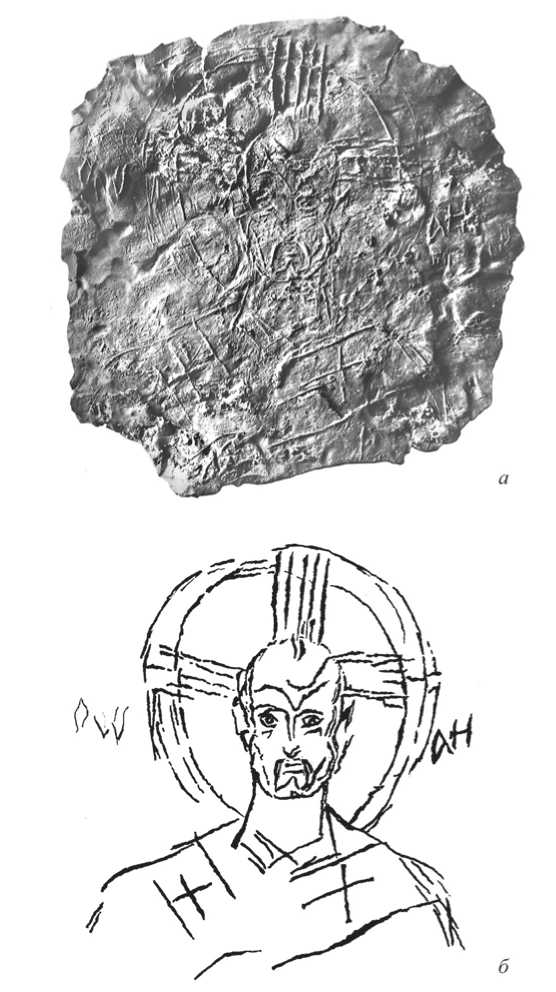

Рисунок-граффити обнаружен на внешней стене древнего западного фасада храма (придела Гурия, Симона и Аввива), т. е. стене, возведенной при первоначальном строительстве (рис. 2). На рисунке представлено довольно крупное (около 26 см в высоту) примитивное изображение Христа в рост. Над головой изображения прочерчена двустрочная надпись

ГИП0М03И РЛБ@ СБ0вМ@ П6ТР И СБАТЛА С0ФИА.

( Гиппиус, Михеев , 2013. С. 173, 174. Рис. 9)

Издатели, подчеркивая отсутствие Ъ в окончании имени Петръ, сообщают, что рисунок находится на значительной высоте от современной поверхности земли и мог быть прочерчен только со специальных лесов, возможно – еще при строительстве собора. В настоящее время он находится на высоте около пяти метров. При строительстве храма высота должна быть еще больше (около шести метров), если учесть толщину наросшего у стен Софии культурного слоя. Рисунок они, ссылаясь на консультацию В. Д. Сарабьянова, определяют как одно из трех известных на Руси изображений Христа-иерея и отмечают, что в сочетании с обращением к св. Софии этот образ представляет определенный интерес

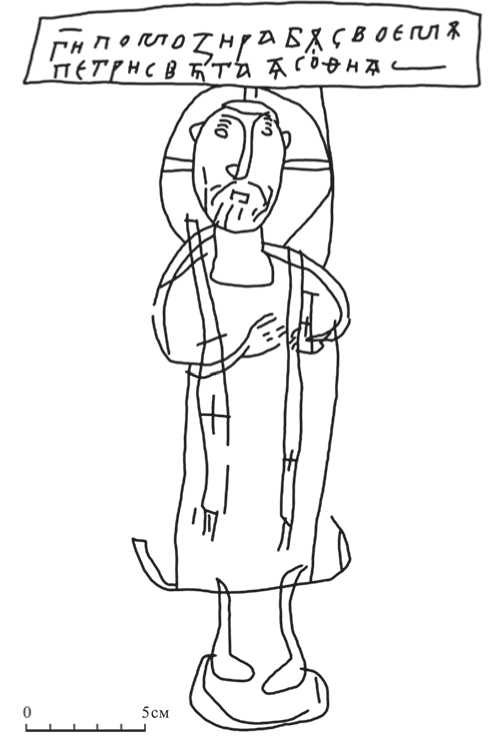

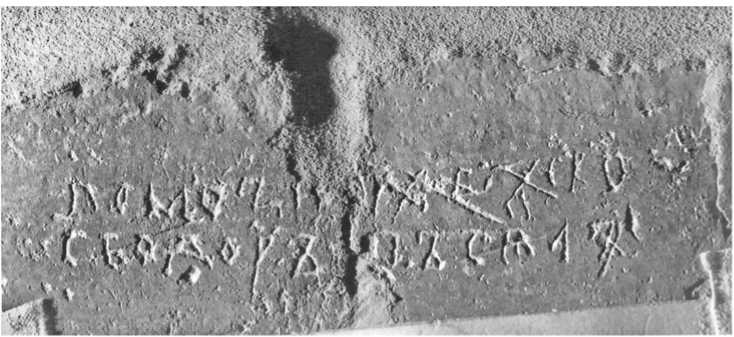

Рис. 2. Изображение Христа-иерея с надписью на фасаде храма (по: Гиппиус, Михеев, 2013). Прорись для пояснения догматического содержания, которое вкладывалось в Древней Руси в понятие «святая София». К сожалению, ссылка № 25, где должны были быть перечислены «три известных на Руси изображения Христа-Иерея», в тексте (вероятно, по техническим причинам) отсутствует. Поэтому остается неясным, какие конкретно изображения имеются в виду. В. А. Пивоварова указывает, что такие изображения широкого распространения не получили и известны лишь в четырех памятниках, возникновение которых ограничивается достаточно узким промежутком времени – середина XI – конец XII в. (Пивоварова, 2002. С. 36, 37) Примеров достаточно, чтобы продемонстрировать архаичность и некоторую известность данного иконографического типа на Руси. Новое изображение-граффити Христа несколько отличается от уже известных. Во-первых, на нем Христос изображен в полный рост, стоящим на овальном коврике-«орлеце», и, главное, отчетливо изображен омофор с крестами и бахромой на концах, прямо указывающий на высший духовный (епископский) сан святителя. Несмотря на примитивность и схематизм изображения, можно заметить и другие его детали – высокий воротник и схематически намеченные полы саккоса, благословляющую правую руку и свиток в левой. Христос представлен молодым, с небольшой округлой бородой, волосы, вероятно, тоже короткие – их вообще не видно, только просматриваются оба уха, но отчетливо очерчено «гуменцо» на макушке. В сочетании с крестчатым нимбом все это не оставляет сомнений в определении иконографического типа – перед нами, несомненно, изображение Христа-иерея, уже второе среди граффити новгородской Софии. Но самой замечательной особенностью этого изображения является сопровождающая ее молитвенная надпись, обращенная к Богу, святой Софии и Петру, вероятно, небесному покровителю автора, из чего становится ясным его крестильное имя. Но самое важное – двустрочная надпись выполнена с очень четкими палеографическими особенностями, указывающими на время не позже начала XII в. Прежде всего, это дважды повторенный юс большой, затем «земля» с коротким хвостом, параллельным строке; В с равновеликими петлями. Эти особенности, скорее, указывают на XI в., а учитывая дату построения собора – на вторую его половину, что подтверждает предположение А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева о том, что изображение и надпись могли быть сделаны во время строительства собора. Необходимо подчеркнуть особенности надписи: отмеченное первооткрывателями отсутствие конечного Ъ в конце имени. Почерк надписи настолько выразительно архаичен, что заставляет вспомнить граффито № 46 (Медынцева, 1978. С. 63, 64). Эта молитвенная запись (рис. 3) на фрагменте первоначальной штукатурки (цемянке) стены придела Иоанна Богослова, входившего в первоначальный объем центрального помещения, расписанного в 1108–1109 гг. Следовательно, надпись датируется временем от построения собора до его полной росписи (1050–1118–1119 гг.). Надпись молитвенного содержания, но без обычного обращения Господи: «Помози рдк@ ско Скодоръ пъсалъ». Почерк ее очень близок надписи Петра возле изображения Христа-иерея на западном фасаде храма. Также автор использует юс большой. Похожи овалы букв, почти неотличимы написания В, такую же редкую для граффити форму имеет буква «земля», Р с прямоугольной головкой, примыкающее прямым углом к верху мачты. Все эти начертания присутствуют в обеих надписях. Отличие проявляется в написании буквы М. В надписи над рисунком она оба раза написана с «широкими плечами», во второй – середина примыкает к мачтам. Не имеет значения, что автор первой надписи имеет имя Петр, а во второй – загадочный Сбодор. Это различие может объясняться использованием крестильного и мирского (бытового) имени. Имя Сбодор в других письменных источниках не отмечено. Первоначально оно было прочитано именно так, позднее предположено, что первая буква не G, а 0, две первые буквы восстановлены как fe. Таким образом, оно превратилось в привычное (^е)одоръ, но хорошо сохранившиеся буквы все же позволяют читать имя как Сбодор (Медынцева, 1978. С. 63, 64). А. А. Гиппиус и С. М. Михеев склонны считать его славянским, родственным по происхождению к слову «бродить» (Гиппиус, Михеев, 2013. С. 179). Но, возможно, и происхождение от славянского «бодъръ» – бодрый,

Рис. 3. Надпись Сбодора из центрального помещения храма (фото А. А. Медынцевой)

деятельный. Особенностью автографа Сбодора является и написание А в слове « пъсалъ ». Необычная форма Л с вертикальной правой частью и маленькой левой. Двойной штрих наклонного конечного Ъ как раз не представляет редкости и соотносится с росчерком в конце надписи с именем Петра, представляя собой излюбленные приемы украшения текста профессиональными писцами. Но идентификация почерков обеих надписей в данном случае не слишком важна. Гораздо важнее, что вторая надпись если не близостью (а может, и идентичностью) почерка, то его архаичностью подтверждает раннюю датировку надписи и рисунка Христа-священника.

Как известно из трудов археологов и реставраторов, строительные работы, завершенные к 1050 г., подверглись коррекции приблизительно в конце XI в., если судить по технике строительства и использованию цемяночной штукатурки. Позднее подобная штукатурка уже не использовалась. В это время были заложены первоначально открытые галереи первого этажа, возможно, были проведены и другие корректирующие работы (Штендер, 1968. С. 348). Так что теоретически изображение Христа с надписью могло появиться только в эти два строительных периода, о чем свидетельствует и палеография. Но в данном случае связь изображения и текста с обращением к Христу и Софии заставляет предпочесть дату, близкую к завершению собора, – около1050 г. Г. А. Лидов, посвятивший специальные исследования семантическому содержанию этого образа, происхождению и распространению на примере образов Христа-священника в Софии Киевской и Охридской, подчеркивает, что образ освящающего храм Христа-архиерея был конкретным выражением Софии – Премудрости Божией. Сам иконографический тип, возможно, сложился в доиконоборческую эпоху. Но наиболее вероятным временем появления этого иконографического типа в византийском искусстве следует считать XI в. (Лидов, 1989). В связи с таким догматическим толкованием появление этого образа на стене храма Софии в Новгороде в контексте обращения к «святой Софии» отнюдь не случайно, так как демонстрирует не только пони- мание богословского аспекта возведения храма Софии, но и связь с ним образа Христа-первосвященника, создающего и освящающего свой храм Премудрости Божией – Софии. Автор надписи на внешней стене храма, демонстрируя известную богословскую образованность, отнюдь не претендует на художественную достоверность, обозначая лишь основные черты образа. В отличие от него рисунок, дошедший до нас в виде слепка, явно начерчен профессионалом. О самой системе росписи Софии Новгородской мы знаем очень мало, за исключением росписи купола и немногочисленных фрагментов. Но два дошедших до наших дней граффити с рисунком «Христос – Великий архиерей» предполагают, что в новгородской Софии изначально существовал этот сюжет.

Список литературы Рисунки-граффити Христа-Иерея из Новгородского софийского собора

- Айналов Д. В., 1928. Новый иконографический образ Христа//Seminarium Kondakovium. Т. II. Прага. 19-24.

- Гиппиус А. А., Михеев С. М., 2013. О подготовке Свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора//Письменность, литература, фольк-лор славянских народов, история славистики. XV Междунар. съезд сла-вистов (Минск, 22-27 августа 2013 г.). М.: Древлехранилище. С.152-179.

- Лидов А. М., 1989. Образ «Христа-архиерея» в иконографической программе Софии Охридской//Византия и Русь (пам. В. Д. Лихачевой, 1937-1981 гг.)/Сост. Т. Б. Князевская. М.: Наука. С. 65-90.

- Медынцева А. А., 1978. Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. М.: Наука. 312 с.

- Мясоедов В. К., 1925. Фрески Спасо-Нередицы. Л.: Гос. тип. им. И. Федоро-ва. 31 с., 88 л.

- Пивоварова Н. В., 2002. Фрески церкви Спаса на Нередице: иконографиче-ская программа росписи. СПб.: АРС. 256 с.

- Штендер Г. М., 1968. Новгородское зодчество. Работы новгородской рестав-рационной мастерской за 20 лет//Древнерусское искусство. Художест-венная культура Новгорода. М.: Наука. С. 347-357.