Ритм как основное средство формообразования древесной растительности в ландшафтной архитектуре

Автор: Ковешников А.И., Ковешников П.А., Косенкова А.Б.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (73), 2018 года.

Бесплатный доступ

В своем творчестве ландшафтный архитектор использует основные приемы и средства композиции. Это пропорция, симметрия, асимметрия, масштабность, метр, ритм, тектоника, нюанс, контраст, тождество. Имея дело с древесной растительностью, следует учитывать особенности роста и развития деревьев и кустарников. В процессе роста древесные насаждения кардинально изменяют свои высоту, диаметр кроны, толщину и текстуру поверхности ствола, рисунок и толщину скелетных ветвей, силуэт, то есть все основные показатели, влияющие на художественные качества ландшафтной композиции. В зависимости от этого меняется оптимальное расстояние восприятия древесных насаждений. Закономерности развития и изменения декоративно-художественных форм должны поэтапно учитываться при формировании пейзажа. Поэтому, только овладев теоретическими знаниями в области композиционного формообразования древесной растительности с учетом их природных и декоративных качеств, ландшафтный архитектор может приступить к проектированию авторской пейзажной организации при создании современных садов и парков. В настоящей статье подробно рассматривается такое средство композиции, как ритм. Ритм - это одно из важнейших средств приведения многообразных элементов формы к единству, упорядочения их расположения. Ритм присущ различным явлениям и формам природы. В современной ландшафтной архитектуре сбивка ритма может восприниматься как досадная ошибка.

Ландшафтная архитектура, ритм, средства композиции, древесная растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/147228746

IDR: 147228746 | УДК: 712.413.027:7.013 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.4.29

Текст обзорной статьи Ритм как основное средство формообразования древесной растительности в ландшафтной архитектуре

Композиционное формообразование древесной растительности в ландшафтной архитектуре имеет глубокие исторические корни. Процесс формирования древесный архитектурных композиций лег в основу таких парков как Павловский под Петербургом, Воронцово под Москвой, ^лупка в Крыму и других. В наше время традиции этих исторических памятников бере^но сохраняются, а принципы их организации широко используется при создании современных пейзажных парковых композиций.

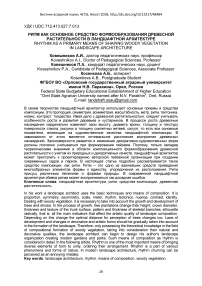

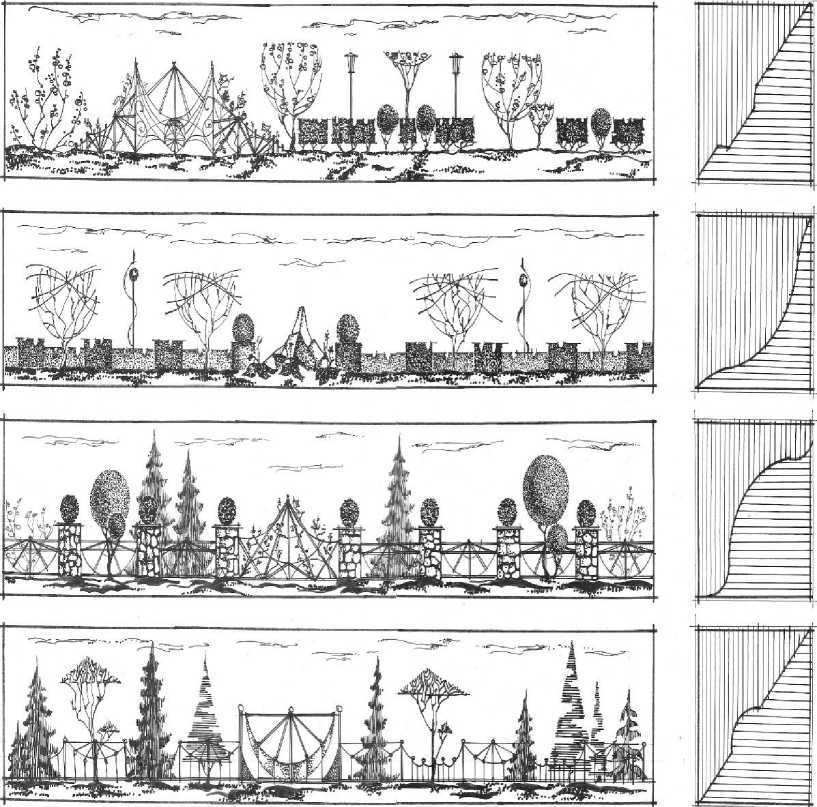

Обращение к рассматриваемой проблеме требует знаний по целому ряду направлений. Пре^де всего, необходимо владеть всеми средствами классической композиции. Следует понимать, что композиционное формообразование подразумевает организацию формы изнутри, структурирование материала объекта проектирования. Так при эстетической оценке готовые изделия, в нашем случае древесной растительности, её композиция анализируется с точки зрения логической завершенностью и худо^ественной целостности формы в контексте определяемого замысла. При этом ландшафтный архитектор использует основные приемы и средства композиции. К ним относятся: пропорция, симметрия (рис. 1,3), асимметрия (рис. 2), масштабность, метр, ритм, тектоника, нюанс, контраст, тождество [3].

Рисунок 1 - Композиция древесной растительности с элементами симметрии

Приступая к процессу композиционного преобразования древесной растительности, ландшафтный архитектор дол^ен знать и владеть всеми приёмами формообразования. Формообразование – это категория худо^ественной деятельности, выра^ающая процесс становления и созидания формы, имеющий отношение к эстетической выразительности объекта, его функции, конструкции, пространственно-пластической завершенности.

Рисунок 2 – Композиция древесной растительности с элементами асимметрии

Рассматривая выше предло^енные определения относительно процесса формообразования древесной растительности, следует учитывать особенности роста и развития деревьев и кустарников. В процессе роста древесные наса^дения кардинально изменяют свои высоту, диаметр кроны, толщину и текстуру поверхности ствола, рисунок и толщину скелетных ветвей, силуэт, то есть все основные показатели, влияющие на худо^ественные качества ландшафтной композиции. В зависимости от этого меняется оптимальное расстояние восприятия древесных наса^дений. Закономерности развития и изменения декоративно-худо^ественных форм дол^ны поэтапно учитываться при формировании пейза^а [5].

Рост и развитие древесных наса^дений происходят неравномерно. В первые годы рост растений, как правило, замедлен. Наибольший прирост у большинства видов наблюдается в 10-30 лет. В средней и ю^ной зонах европейской части России период наиболее быстрого роста у дуба – 10-15 лет; у лиственницы – 20-30 лет. Рост старых деревьев почти прекращается, появляются суховершинность, отсыхает часть боковых ветвей, крона изре^ивается.

Знания пределов роста и продол^ительности ^изни ка^дого вида растений необходимо как для выбора деревьев-солитеров, компоновки древеснокустарниковых групп, так и для формирования многоярусных наса^дений на значительной территории. Характерная форма кроны у некоторых пород сохраняется в течение всей ^изни (колоновидная у кипариса, пирамидальная у ели серебристой), у других она меняется. Сосна обыкновенная, например, до 15 лет имеет конусовидную крону, начинающуюся у самой поверхности земли. Затем нижняя часть ствола очищается от веток и к 50-70 годам формируется раскидистая крона у отдельно стоящих деревьев. В лесных посадках сосна быстрее вытягивается, очистка ствола от ветвей идёт более интенсивно и крона сохраняется только в самой верхней части дерева [4].

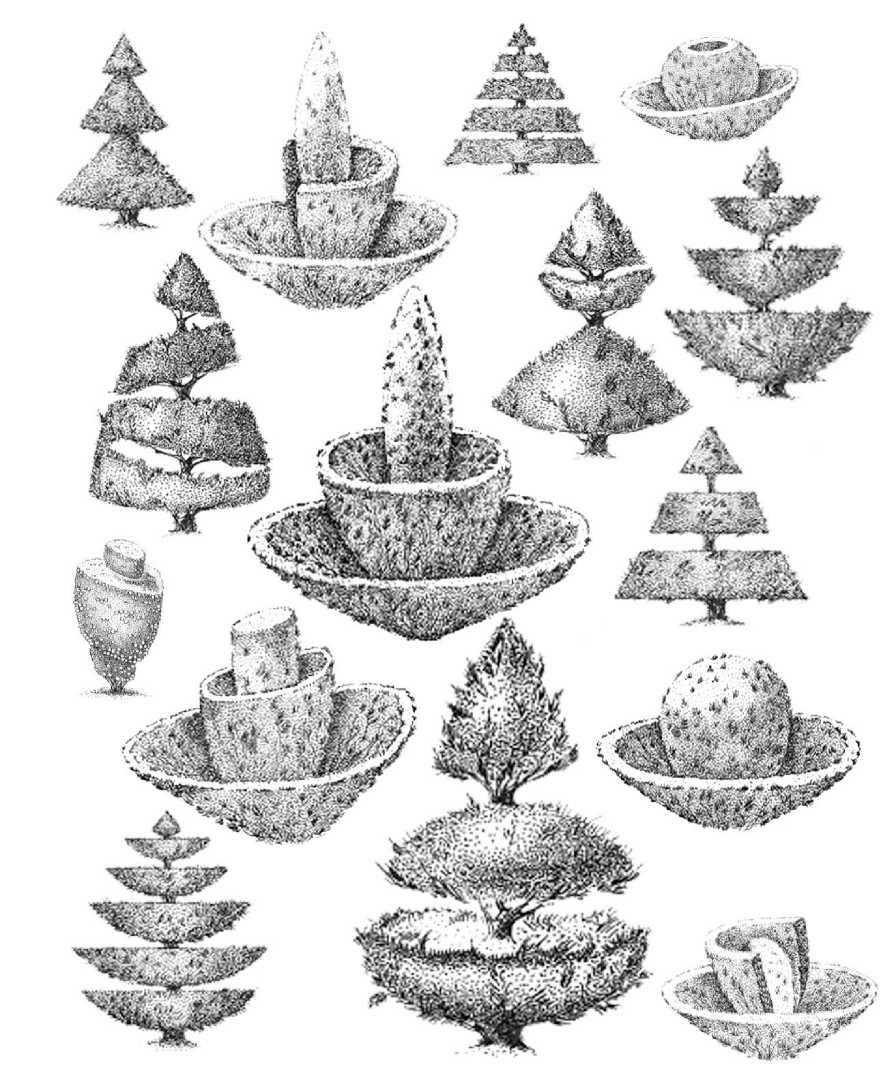

Рисунок 3 - Композиция древесной растительности с элементами симметрии

Заложенные от природы особенности деревьев и кустарников по-разному проявляются при различных приёмах посадок. Например, в аллейных посадках деревья развиваются вследствие взаимного влияния друг на друга, что в свою очередь зависит от интервала ме^ду растениями. Плотные рядовые посадки, части из нескольких ярусов, образуют зеленные стены. В группах растения развиваются под влиянием соседних деревьев, крона ка^дого из них стремится заполнить свободное пространство и получает асимметричную форму. У лесоводов есть даже специальный термин для такого явления - «схлестывание» крон. В регулярных ландшафтах деревья и кустарники активно формируют при помощи стрижки.

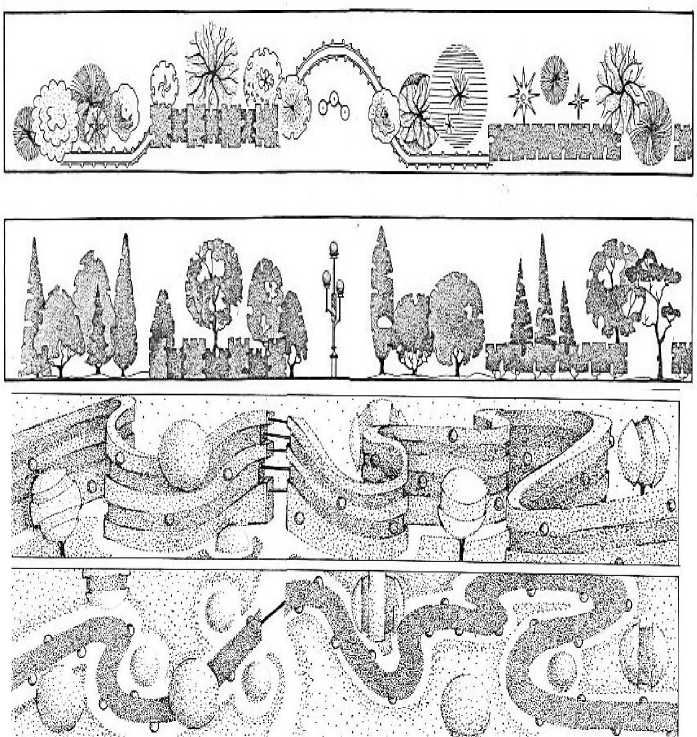

С помощью стри^ки древесной растительности решаются основные вопросы формообразования, а также художественно-образного и композиционного замысла ландшафтного пространства. Работая над композиционным формообразованием древесной растительности, ландшафтный архитектор обязан учитывать плотность кроны.

Только овладев теоретическими и практическими знаниями в области композиционного формообразования древесной растительности с учетом их природных и декоративных качеств, ландшафтный архитектор мо^ет приступить к проектированию авторской пейза^ной организации при создании современных садов и парков [1].

В настоящей статье остановимся на характеристике такого средства композиции, как ритм, который часто применяется в формообразовании древесной растительности.

Одним из ва^нейших средств приведения многообразных элементов формы к единству, упорядочения их располо^ения является ритм, который присущ различным явлениям и формам природы.

Ритм - это равномерное расположение размерных элементов, порядок сочетания линий, объемов, плоскостей. Ритм действует на наши чувства. Мы воспринимаем его не только зрительно, но и на слух. Скачущая лошадь ритмично отбивает такт. Чем ритмичнее стихотворение, тем легче оно читается и запоминается. Источник звука воспринимается как ритмичный, потому что выдержан одинаковый интервал между звуками, ударами. Однако ритм свойствен не только дви^ению, но и статичному предмету. Например, в архитектуре ритмично распределение окон по вертикали и горизонтали. Ритм мо^но наблюдать и в плоскостном изобра^ении: орнамент на обоях, на коврах и тканях. Когда мы смотрим на неподвижное изображение на том или ином соору^ении (орнаментальный фриз) или на предмете (орнамент на вазе), с чередованием каких-либо повторяющихся элементов, плоскостных, объемных, линейных, ощущение ритма дает восприятие условного дви^ения, глаз наш как бы следует за этим размерным повтором элементов [7].

Закономерное чередование объемов, членений, поверхностей, граней, а также упорядоченное изменение характеристик элементов формы - все это используется в качестве специфического средства композиции как для отдельных предметов и соору^ений, так и для их комплексов. Простейшее проявление ритма с характерным повторением в композиции одинаковых форм при равных интервалах мо^но наблюдать в располо^ении колонн античных храмов, в расположении кнопок на приборах и т.д.

Ритм ото^дествляется с первоначальной пластической идеей, которая появляется в создании и выра^ается потом в завершенном произведении искусства. Ритм есть, таким образом, первичная схема, которая, перед тем как стать поэтическим, музыкальным или пластическим выра^ением, появляется в нашем сознании [9].

Не надо забывать, что произведения искусства воспринимаются сразу. Поэтому, хотя ритм содер^ится в композиции, он обогащает ее вторичной темой линий, цветов, объемов, воспринимаемой последовательно во времени; так появляется в ^ивописи определенный строй линий и цветных пятен (Э. Делакруа, В. Кандинский и др.).

Говоря о ритмах, мы всегда обращаемся, таким образом, к повторению, к чередованию одинаковых и сходных элементов, так как всегда есть нечто, что не поддается точному измерению, и оно сообщает произведению самые глубокие ритмичные, а, следовательно, и эстетические характеристики. Поэтому ритм мотора ка^ется точным, определенным, монотонным, но невыразительным, в то время как ритм барабана неточный, неопределенный, но выразительный [8].

В архитектуре, технике, бытовых вещах ритм характеризуется определенной строгостью. Ка^дая культура, ка^дая эпоха имеет свои ритмические схемы. Мы воспринимаем ритм как повторение элементов в современных пространственных структурах. Схема отношений, которые исходят оттуда, дают место ритмическим ходом, образующимся посредством пропорционального строя.

Ритм зависит, таким образом, от конкретного располо^ения элементов, от периодичности их появления, от относительного значения элементов и изменения характера дви^ения. Сам ритм будет слабым или сильным в зависимости от характера элементов и от значения пауз, которые его организуют. Значение ритма зависит от размера и цвета преобладающих элементов и от величины пустот, от отношения предмета и фона [10].

Следует помнить, что ритмы дол^ны образовываться для того, чтобы прояснить организацию формы. Во избе^ание путаницы не имеет смысла навязывать более сильные ритмы второстепенным элементам. Следует учитывать различные уровни структуры при создании ритмов. Организация элементов объема, пространства или поверхности и их связи дол^ны быть направлены на формообразование упорядоченной совокупности, не имеющей ничего общего с монотонностью.

Таким образом, выбор ритма является ва^ным; от этого зависит характер, который приятные формы могут придать всему изделию.

Ритм мо^ет быть спокойным и беспокойным, мо^ет быть направленным в одну сторону или сходящимся к центру, направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Частые членения в горизонтальном направлении, как и в вертикальном, могут создавать впечатление беспокойства. Членения по горизонтали будут зрительно сни^ать высоту вещи, а вертикальные, наоборот, делают ее выше. Желаемое впечатление от предмета мо^но создать правильным использованием всех возмо^ностей ритма, в частности, продуманным чередованием элементов, объемов, цветовых пятен или каких-либо деталей, как бы направляющих дви^ение глаза в соответствии с выбранным ритмом [6].

Ритм, как свойство композиции, связан с особенностями психологии зрительного восприятия. Из всех признаков формы наиболее значительным для ритмизации является размер, затем интервал. Кроме ритма, существенное значение на создание законченной, цельной композиции имеет метрический повтор, или «метр», как его иногда называют. «Метр» – это неоднократное, с одинаковым интервалом повторение какого-либо элемента. Хотя метрический повтор сам по себе весьма активная закономерность, он еще не гарантирует гармонии и повышения эстетических параметров. Если бесконечно повторять одну и ту ^е ноту в музыкальном произведении или строить архитектурную композицию только на повторении одного элемента, гармония не возникает. Напротив, неизбе^ны унылая монотонность и скука, которая одолевает при взгляде на уходящий вдаль дощатый забор. В то ^е время в прекрасных памятниках архитектуры тема метрического повтора (шаг колонн, скульптур и т.д.) всегда использовались очень широко. Но повтор в них не оставался примитивным, а развивался, иногда в весьма сло^ные системы гармонично скоординированных элементов, где они поддер^ивали и обогащали повтор других. Метрический повтор в архитектуре - не только средство композиции, но и одна из наиболее активно проявляющихся закономерностей, и если проектировщик подойдет к ней осознанно, это во многом помо^ет ему организовать форму. Если говорить о метре как о закономерности, то следует иметь в виду крайнюю не^елательность ее случайных нарушений, особенно во всех тех случаях, когда такие изменения элемента или интервала, вообще любые изменения заданного метрического порядка незаметны.

В этом отношении архитектура, в частности, древнерусское зодчество, дает нам примеры обратного порядка, когда сбивка метра слу^ит эстетически осмысленным и вполне оправданным приемом. Например, при одинаковом шаге окон в общем ряду на фасаде здания нео^иданно появляется другой интервал и другой наличник. В архитектуре прошлых эпох такие сбивки метра вызваны и продиктованы особенностями строительства, в частности, накоплениями мелких неточностей, и стремлением усилить образность формы.

Современная ландшафтная архитектура - качественно иное явление, где всякого рода неопределенности, в том числе и сбивка ритма, могут восприниматься как досадные ошибки [2].

Список литературы Ритм как основное средство формообразования древесной растительности в ландшафтной архитектуре

- Черкасов М.И. Композиции зеленых насаждений. М.: Изд-во М-ва коммун. хозяйства РСФСР, 1960. 344 с.

- Ковешников А.И., Ковешникова Е.Н. Основы теории дизайна. М.: Машиностроение, 1999. 206 с.

- Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. СПб.: Питер, 2011. 188 с.

- Теодоронский, В.С. Ландшафтная архитектура с основами проектирования. 2-е изд. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 304 с.

- Черняева Е.В. Основы ландшафтного проектирования и строительства. М.: МПГУ, 2014. 220 с.

- Потаев Г.А. Ландшафтная архитектура и дизайн. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 400 с.

- Разумовский Ю.В. Ландшафтное проектирование. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 144 с.

- Палентреер С.Н. Садово-парковое и ландшафтное искусство: избранные труды. 4-е изд. М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. 308 с.

- Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. М.: Агропромиздат, 1988. 223 с.

- Ландшафтно-архитектурная композиция. СПб.: СПбГЛТУ, 2015. 8 с.