Риторическая структура в советских агитационных материалах: корпусный анализ брошюр для переселенцев 1950‒60-х годов

Автор: Пермякова Т.М., Смирнова Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Историографическая полемика

Статья в выпуске: 4 (67), 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлен риторический анализ корпуса советских агитационных брошюр, опубликованных с 1952 по 1966 г. с целью побудить людей переселяться в колхозы и совхозы, расположенные в различных областях страны. Корпус составил 21 документ общим объемом 166 тысяч слов. Представлен анализ риторической структуры текстов, а также наиболее частотных многословных последовательностей из 4‒6 слов и их распределения по риторическим ходам, которые представляют собой дискурсивные единицы в связной коммуникативной функции. Такие устойчивые словосочетания соотнесены с риторической структурой текста, что позволяет классифицировать их как стратегии по достижению хода. В риторической структуре текстов жанра агитационной брошюры выделено 12 риторических ходов, где ходы «Свидетельства переселенцев» и «Описание нового места» занимают самое значительное место по объему, а наиболее клишированными выражениями оказались ходы «Льготы переселенцам» и «Инструкция по оформлению». Выявленные многословные последовательности были классифицированы на три группы по риторическим функциям: 1) референциальные конструкции; 2) выражение позиции; 3) организаторы дискурса. Установлены риторические функции многословных последовательностей и их относительная доля в текстах, свидетельствующая о потенциале убедительности агитационного материала: аргументация ad hom представлена минимальными средствами, а аргументация ad rem реализуется чаще и предполагает большую манипулятивность мнением читателя. В перспективе апробированная методика корпусного анализа применительно к историческим документам может быть распространена на более крупные выборки.

Агитационные материалы, риторическая структура, корпусный анализ, многословные последовательности, риторические функции

Короткий адрес: https://sciup.org/147247305

IDR: 147247305 | УДК: 930.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-4-84-98

Текст научной статьи Риторическая структура в советских агитационных материалах: корпусный анализ брошюр для переселенцев 1950‒60-х годов

формацию, которая необходима для формирования соответствующего общественного мнения. Образы плакатов были широко доступны массам с краткими лозунгами и разъяснениями. Приветственные послания и обращения стремились подчеркнуть солидарность позиции и стремление получить поддержку адресной группы. Важность изучения действенности агитации и пропаганды подчеркивается в известных реакциях разных групп населения на обращенные к ним призывы [ Кокоулин , 2020]. Агитационная кампания по привлечению трудовых мигрантов в регионы Советского Союза неоднократно становилась предметом изучения. Например, в работе А. В. Черных и М. С. Каменских отмечается, что агитационная кампания по переселению чувашей в Молотовскую область проводилась в основном с использованием брошюр, плакатов и специализированных газет [ Черных , Каменских , 2014]. Н. В. Чернышева и А. В. Бровцин в контексте анализа трудовых миграций населения Кировской области в 1940–1960-е гг. также занимались изучением особенностей проведения агитационной кампании. Кировская область, являясь регионом оттока трудовых мигрантов в Калининградскую и Томскую области, Сахалин и другие регионы, стала территорией проведения широкомасштабной агитационная кампании, которая включала как распространение брошюр с информацией о регионах вселения, так и работу вербовщиков на местах [ Чернышева , Бровцин , 2015]. Таким образом, историография данного вопроса включает изучение агитационной работы как в местах вселения переселенцев, так и их выхода, однако сами агитационно-пропагандистские материалы, насколько нам известно, ранее не становились предметом самостоятельного исследования.

Каждая форма агитационного дискурса, целью которой было не только информирование о целях и задачах деятельности, но и побуждение к действиям, убеждение в необходимости действия, преимущественно анализируется с точки зрения жанрового подхода. Так, исследования жанров периодической печати, политико-агитационной листовки связаны с особенностями политического дискурса как сферы многообразных практик общения [ Амиров , 2002; Гринберг , 2005; Иссерс , 2008; Култышева, 2011; Хазагеров , 2008]. В основе анализа чаще всего лежат структура построения агитационных материалов, основные приемы убеждения, адресаты обращения. В частности, подчеркивается, что листовки, часто формально одинаковые по содержанию, находят разные воплощения в зависимости от авторов-составителей или месте назначения [ Коко-улин , 2020]. Смежный с политической листовкой жанр – жанр политического плаката – обычно обнаруживает те же свойства и качества построения убеждения и воздействия, но иными средствами. Например, агитация строилась на разграничении положительных и отрицательных идей через противопоставление образов «врага» (чужого) и «своего» в принятом культурном коде. Агитационные брошюры можно отнести к особому жанру агитационного дискурса, поскольку, благодаря достаточно большому объему (в среднем около 8000 слов), авторы таких текстов не только дают подробную характеристику места вселения, но и приводят аргументацию о необходимости переселения, что соответствует цели брошюры.

Методологической основой исследований риторики и убеждения в жанрах является комплекс теорий: теория дискурса (теория политического дискурса) [ Баранов , 1990; Иссерс , 2008; Купина , 2000; Лазарева , 2003; Будаев , Чудинов 2007], риторика и теория аргументации [ Баранов , 1990; Хазагеров , 2008]. Последняя, в свою очередь, стала интегральной дисциплиной и обладает широкой методологией. Теория аргументации сегодня использует инструментарий лингвистики, теории речевых актов, философии, логики, культурологии, психологии и др. [ Тертычный , 1979; Куликова , 2016; Култышева , 2011; Еемерен , Гроотендорст , 1994].

В языке выработаны лексические единиц и синтаксические конструкции, которые специально служат для выражения энтимем, то есть «сокращенных» элементов трехчастной структуры аргументации «тезис ‒ аргументы ‒ вывод». К ним относят, с одной стороны, разнообразные лексические ресурсы языка: оценочную лексику (разг. фуфло ), фразеологизмы ( поднять с колен ), устойчивые обороты, антонимы ( партия власти – партия народа ); с другой ‒ синтакти-ко-грамматические средства: побудительные конструкции ( даёшь! ), вводные конструкции и обороты ( к счастью, к всеобщему сожалению ), обращения ( родные наши учителя ), риторические вопросы ( жить или выживать? ), эллипсис ( каждому – достойную жизнь! ). При этом основной задачей исследований является установление реализации типов аргументов, подразделяемых функционально на апеллирование к делу/факту (ad rem) и/или к человеку (ad hominem) определенными языковыми средствами.

В связи с этим необходимо отметить, что в последнее время для решения подобного рода задач используется корпусный анализ. Он все чаще фокусируется на повторяющихся лингвистических конструкциях, которые авторы используют для построения текстов различных жанров с точки зрения риторических целей, реализуемых посредством их использования, с особым акцентом на формульных последовательностях в разнообразных типах дискурса. Например, Конрад и Байбер изучали функционирование многословных последовательностей в корпусе устной речи носителей британского варианта английского языка и корпусе текстов научных статей и отрывков из учебной литературы. Авторы провели количественный анализ выделенных ими n -граммов в отношении их частотности в корпусах, а также их разнообразия. Был сделан вывод о том, что в устной речи количество и разнообразие многословных последовательностей больше, чем в академических текстах [ Conrad , Biber , 2004]. Грабовский исследовал повторяющиеся словосочетания в русских инструкциях по применению лекарственных препаратов с целью изучения формулярности данного типа текста, а также последовательного описания их дискурсивных функций. В работе делается вывод о том, что частотность и дискурсивные функции многословных последовательностей обусловлены как ситуативным контекстом, так и коммуникативными функциями анализируемых текстов [ Grabowski , 2019]. Лу и соавторы анализировали многословные последовательности в разделе «Введение» в научных трудах по социальным наукам. Авторы выделили более 400 устойчивых словосочетаний и соотнесли их с риторической структурой текста, что позволило им классифицировать многословные последовательности по числу вхождений в различные риторические приемы, называемые «ходы». Было выделено три типа словосочетаний: специализированные (использующиеся только в одном риторическом ходе); полуспециализированные (ассоциируются с одним ходом, но могут встречаться и в других); неспециализированные (встречаются в различных частях риторической структуры раздела «Введение»). Авторы полагают, что анализ многословных последовательностей, входящих в различные части риторической структуры, позволяет сделать более глубокие выводы о коммуникативной функции каждого хода [ Lu et al., 2021].

Настоящее исследование экстраполирует данную тенденцию в плоскость лингвистического анализа исторических документов, а именно изучение риторической функции многословных последовательностей в корпусе агитационных брошюр, призывающих переселяться в колхозы и совхозы СССР. Очевидно, что тексты агитационных брошюр конвенциональны, узнаваемы по принадлежности к определенному жанру. Конвенции брошюр имеют общую структуру, в которой все тексты содержат одни и те же риторические элементы с одинаковыми целями, расположенные в одинаковом или почти одинаковом порядке. Например, все агитационные брошюры в анализируемом корпусе имеют сходное расположение целевых коммуникативных единиц, определяемое контекстом использования.

Корпусный анализ позволяет изучить использование устойчивых лексических сочетаний ( n -граммов, или lexical bundles ), то есть повторяющихся протяженностей слов в словоформах, наиболее частотно встречающихся в естественном дискурсе [ Biber et al., 1999, p. 90]. По меткому выражению Грейнджер, именно n -граммы представляют собой «окно в прагматику и риторику» [ Granger , 2014, p. 69]. По мнению ряда исследователей, хотя n -граммы представляют собой сравнительно простой материал с вычислительной и лингвистической точек зрения, именно они заслуживают самого пристального внимания для анализа, поскольку все остальные аналитические заключения строятся на их основе [ Granger , 2014; Biber et al., 1999].

Теория риторической структуры, разработанная Манном и Томпсон, позволяет представить текст как иерархическую структуру, где отношения между частями текста описываются с точки зрения их функций [ Mann , Thompson , 1988]. Применительно к данному подходу Свейлз [ Swales , 1990] и Бхатия [ Bhatia , 1993] разработали метод «ход ‒ шаг». В настоящее время предложенная методология активно экстраполируется на жанры продвижения, к которым можно отнести исторические документы агитационных брошюр. Модель фразеологического профиля, разработанная Рёмер [ Römer , 2010], подчеркивает важность анализа функций фразеологических особенностей. В данном исследовании «функции» были описаны и как риторические ходы [ Swales , 1990, 2004], и как дискурсивные функции, то есть роли, которые n -граммы выполняют в данном типе дискурса.

Согласно предложенной методологии [ Swales , 1990; Bhatia , 1993], анализ шагов делит жанры на различные риторические единицы, или ходы ( moves ), определяемые как «дискурсивные или риторические единицы, которые выполняют связную коммуникативную функцию письменного или устного дискурса» [ Swales , 2004, p. 228]. Таким образом, ход ‒ опознаваемый фрагмент письменного или устного дискурса, используемый с определенной целью. Ходы могу включать в себя шаги ‒ стратегии по достижения хода [ Bhatia , 1993].

Таким образом, в настоящем исследовании проанализировано распределение многословных последовательностей по риторическим ходам брошюр, а также проведена их классификация, основанная на дискурсивных функциях n -граммов. Задачи исследования отвечают на следующие вопросы: какую риторическую структуру имеет текст, принадлежащий к данному типу дискурса? какие самые частотные многословные последовательности используются в брошюрах? как данные многословные последовательности распределяются по различным компонентам риторической структуры и какова их риторическая функция?

Методы и материалы

Исследуемый корпус включает в себя тексты, призывающие граждан переселяться в различные регионы Советского Союза для поднятия сельского хозяйства и развития промышленности. Все агитационные материалы были изданы с 1952 по 1966 г. Общий объем корпуса составил 21 документ объемом 165 959 слов, средний объем брошюры – 7903 слова. Состав корпуса представлен в табл. 1.

Брошюры были отсканированы, затем тексты были преобразованы в формат Word при помощи программы ABBYY FineReader 15. Полученные тексты были проверены вручную на предмет ошибок, которые могли возникнуть в процессе распознавания. Для дальнейшего анализа текстов корпусным менеджером документы были конвертированы в формат txt при помощи программы Ant File Converter [ Anthony , 2014 b ]. Кроме того, была проведена работа по удалению «шума»: из текстов брошюр были удалены номера страниц, колонтитулы, подписи к иллюстрациям, оглавление.

Выявление риторической структуры текстов было основано на сочетании лингвистических данных и понимания текста как части определенного жанра [Dudley-Evans, 1994, p. 226‒227], а также на определении коммуникативной функции единиц текста. В некоторых случаях это не вызывало сложностей благодаря эксплицитным организационным особенностям текста, однако встречались случаи, когда ходы были тесно переплетены и их было трудно выявить. Каждый текст обрабатывался отдельно, и каждому отрывку текста по очереди присваивался определенный риторический тег, который соответствовал определенному ходу (например, см. [Labrador et al., 2014]). Выявленные ходы варьировались развернутостью ‒ от отдельных абзацев до нескольких страниц. Было сделано несколько циклов обработки данных, прежде чем результаты были окончательно сформированы. После того как все тексты были размечены, лингвистические данные можно было искать и извлекать автоматически в каждом отдельном разделе или в комбинации разделов. Таким образом, стало возможным дать лингвистическую характеристику каждого риторического хода посредством выделения ключевых слов, а также выявить закономерности распределения многословных последовательностей по риторическим ходам.

Таблица 1

Корпус агитационных брошюр

|

№ п/п |

Название |

Количество слов |

Год издания |

|

1 |

Добро пожаловать в Сибирь ‒ край социалистического созидания! |

15 769 |

1959 |

|

2 |

Переселяйтесь в Джамбулскую область! |

5402 |

1966 |

|

3 |

Переселяйтесь в Западный Казахстан! |

7906 |

1960 |

|

4 |

Переселяйтесь в Карело-Финскую ССР |

813 |

1952 |

|

5 |

Переселяйтесь в колхозы Кемеровской области |

3654 |

1957 |

|

6 |

Переселяйтесь в колхозы Томской области |

7244 |

1956 |

|

7 |

Переселяйтесь в Кустанайскую область |

5385 |

1960 |

|

8 |

Переселяйтесь в леспромхозы Архангельской области! |

2779 |

1955 |

|

9 |

Переселяйтесь в наш лесной край Вологда |

8125 |

1955 |

|

10 |

Переселяйтесь в Новосибирскую область |

13 114 |

1956 |

|

11 |

Переселяйтесь в совхозы Карельской АССР |

3820 |

1958 |

|

12 |

Переселяйтесь в Хабаровский край |

13 581 |

1957 |

|

13 |

Переселяйтесь к нам, в Молотовскую область |

10 457 |

1956 |

|

14 |

Переселяйтесь к нам, в Северный Казахстан! |

5612 |

1957 |

|

15 |

Переселяйтесь к нам, на Алтай |

14 044 |

1957 |

|

16 |

Переселяйтесь к нам на Сахалин |

7427 |

1955 |

|

17 |

Переселяйтесь к нам, в Алма-Атинскую область! |

7356 |

1960 |

|

18 |

Переселяйтесь на богатые земли Красноярского края |

8802 |

1956 |

|

19 |

Переселяйтесь на целинные земли в колхозы Казахской ССР |

14 994 |

1956 |

|

20 |

Переселяйтесь на богатые, плодородные земли колхозов ордена Ленина Саратовской области |

3433 |

1965 |

|

21 |

Переселяйтесь на богатые, плодородные земли колхозов и совхозов ордена Ленина Саратовской области |

6242 |

1965 |

Многословные последовательности в корпусе были выделены при помощи функции NGrams корпусного менеджера AntConc [ Anthony , 2014 а ]. Вслед за Байбером и соавторами, которые считают, что последовательности из трех слов можно рассматривать как распространенные коллокации ( extended collocational associations ), в то время как сочетания 4‒6 слов имеют более фразовую природу и могут быть объектом изучения [ Biber et al., 1999, p. 992], мы установили диапазон от 4 до 6 слов. В качестве условий для поиска также была задана встречаемость не менее чем в четырех текстах и с частотностью не менее 10 случаев употребления [ Conrad , Biber , 2004]. Если слова в n -граммах дублировались (например, с третьего года после , начиная с третьего года , третьего года я после передачи , начиная с третьего года , начиная с третьего года после передачи ), более короткие сочетания были исключены из дальнейшего анализа.

После этого многословные последовательности были классифицированы. В основу классификации была положена функция, которую они выполняют в дискурсе. Следуя протоколу в труде Конрада и Байбера [ Conrad , Biber , 2004], каждое словосочетание было проанализировано в контексте, чтобы проинтерпретировать его дискурсивную функцию. В результате анализа текстов была определена риторическая структура агитационных брошюр данного типа. Употребление каждой из 45 отобранных последовательностей было проанализировано в контексте на предмет принадлежности к тому или иному компоненту риторической структуры брошюры.

Результаты

Риторическая структура агитационных брошюр. Анализ материала по методике Свейлза [Swales, 1990, 2004] позволил выделить следующие ходы в риторической структуре брошюр для переселенцев: 1) формулировка цели брошюры; 2) описание географического положения региона; 3) историческая справка; 4) характеристика населения; 5) описание природных богатств; 6) обзор промышленности; 7) характеристика сельского хозяйства; 8) описание инфраструктуры; 9) свидетельства переселенцев; 10) перечисление льгот переселенцам; 11) рассказ о преимуществах нового места; 12) инструкция по оформлению. В табл. 2 приводятся краткое описание данных ходов, примеры из текстов брошюр, относящиеся к тому или иному ходу, а также процент текстов, в которых они реализуются.

Таблица 2

Ходы в риторической структуре агитационных брошюр для переселенцев

|

Риторический ход |

Краткое описание |

Пример |

Процент текстов |

|

Формулировка цели брошюры |

Для чего и для кого написана брошюра |

Брошюра знакомит желающих переселиться в нашу область с ее природными условиями, промышленностью, сельским хозяйством и культурой |

29 |

|

Описание географического положения региона |

Площадь, границы |

Северными границами Кемеровская область примыкает к Томской, восточными ‒ к Красноярскому краю, западными ‒ к Новосибирской области, а южными ‒ к Алтайскому краю, ГорноАлтайской и Хакасской автономным областям |

100 |

|

Историческая справка |

Что было в регионе до прихода советской власти |

Во времена царизма Енисейская губерния и бывший Туруханский край, почти целиком сейчас входящие в Красноярский край, были местом ссылки борцов за дело рабочего класса |

38 |

|

Характеристика населения |

Этнический состав населения |

По своему национальному составу население края довольно разнообразно: на его территории проживает более 20 различных национальностей |

38 |

|

Описание природ ных богатств |

Климат, ландшафт, флора и фауна |

В степной и лесостепной части водятся утки, белые и серые куропатки, рябчики, глухари, тетерева-косачи |

100 |

|

Риторический ход |

Краткое описание |

Пример |

Процент текстов |

|

Обзор промышлен ности |

Отрасли индустрии, строительство фабрик и заводов, энергетика |

Черная металлургия, пожалуй, самая молодая в Красноярском крае отрасль промышленности |

81 |

|

Характеристика сельского хозяйства |

Животноводство, птицеводство, растениеводство |

Ведущее место в зерновом хозяйстве занимает яровая пшеница |

100 |

|

Описание инфра структуры |

Учебные заведения, больницы, учреждения культуры, транспорт |

Область имеет густую сеть железных дорог |

90 |

|

Свидетельства переселенцев |

В форме писем читателям и родственникам, рассказов, диалогов |

Нас встретили, как желанных гостей. Помогли обзавестись скотом, домашней птицей, построили дом |

81 |

|

Перечисление льгот переселенцам |

Кредиты, выплаты, скот, земельный участок, жилье, спецодежда |

Все семьи переселенцев в течение двух лет освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога (кроме молока) |

86 |

|

Рассказ о преимуществах нового места |

Перспективы развития района, заработки |

Добросовестный труд на лесозаготовках принесет всем переселенцам хороший заработок, зажиточную и культурную жизнь |

71 |

|

Инструкция по оформлению |

Куда обращаться желающим переселиться, требования к кандидатам |

На переселение могут оформляться семьи, имеющие в своем составе не менее двух человек, способных к физическому труду |

38 |

Как следует из табл. 2, к обязательным элементам риторической структуры агитационных брошюр можно отнести: описание географического положения региона; описание природных богатств; обзор промышленности; характеристику сельского хозяйства; описание инфраструктуры; свидетельства переселенцев; перечисление льгот переселенцам; рассказ о преимуществах нового места. Эти элементы присутствуют в большинстве проанализированных нами текстов. Ходы «Формулировка цели брошюры», «Историческая справка», «Характеристика населения», а также «Инструкция по оформлению» являются факультативными.

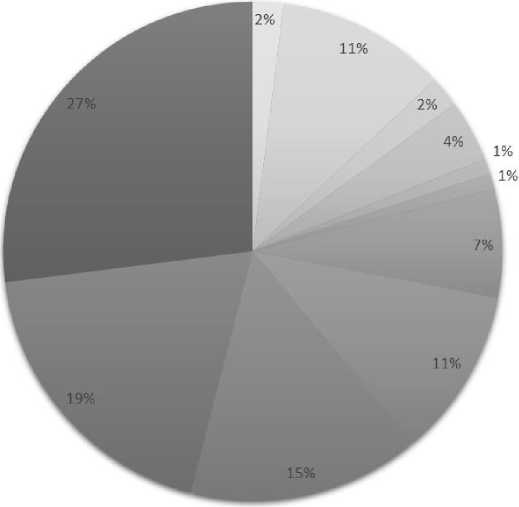

Распределение риторических ходов по объему, который они занимают в брошюрах, показано на рисунке.

Диаграмма показывает, что наибольший объем текста занимает описание сельского хозяйства и промышленности. Это представляется вполне закономерным, так как целью брошюр является привлечение людей, которые будут заниматься развитием сельского хозяйства и промышленности в регионах, поэтому предоставление исчерпывающей информации по данным вопросам является важной частью текстов. Интересно отметить, что вторым по объему является риторический ход «Свидетельства переселенцев». Это позволяет предположить, что личный пример рассматривается как один из самых эффективных приемов убеждения (например, см. [ Тенева , 2016]) и широко используется авторами агитационных материалов.

Многословные последовательности в агитационных брошюрах. На следующем этапе исследования были выделены самые частотные многословные последовательности в корпусе. Они представлены в табл. 3.

Геаграфичесное положение

Инфраструктура

-

■ Историческая справка

-

■ Льготы переселенцам

-

■ Население

-

■ Инструкция по оформлению

-

■ Преимущества нового места

-

■ Природа

-

■ Промышленность

-

■ Свидетельства

-

■ Сельское хозяйство

Рис. Процентное соотношение риторических ходов в агитационных брошюрах1

Таблица 3

Многословные последовательности в корпусе

|

Ранг |

Многословные последовательности |

Частотность (кол-во примеров) |

Распределение (кол-во текстов) |

|

1 |

голов крупного рогатого скота |

43 |

18 |

|

2 |

в течение N лет |

41 |

19 |

|

3 |

целинных и залежных земель |

33 |

15 |

|

4 |

больше чем в N году |

31 |

13 |

|

5 |

по сравнению с N годом |

30 |

16 |

|

6 |

начиная с третьего года после переда-чи/приобретения |

28 |

13 |

|

7 |

на каждого члена семьи |

27 |

16 |

|

8 |

за годы советской власти |

23 |

10 |

|

9 |

за последние два/три года |

21 |

13 |

|

10 |

дома/домов с надворными постройками |

20 |

12 |

|

11 |

из года в год |

19 |

16 |

|

12 |

на главу семьи и |

19 |

15 |

|

13 |

по N центнеров с гектара |

18 |

7 |

|

14 |

в том числе и |

16 |

7 |

|

15 |

на постоянное жительство в |

15 |

9 |

|

16 |

с каждого из гектаров |

15 |

4 |

|

17 |

в колхозах и совхозах |

14 |

8 |

|

18 |

за последние годы в |

14 |

10 |

|

19 |

в N километрах от районного центра |

14 |

5 |

|

20 |

освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога |

12 |

12 |

|

21 |

колхозы и совхозы области |

12 |

8 |

|

22 |

поголовье крупного рогатого скота |

12 |

7 |

|

Ранг |

Многословные последовательности |

Частотность (кол-во примеров) |

Распределение (кол-во текстов) |

|

23 |

в колхозы и совхозы |

11 |

6 |

|

24 |

двух тонн на семью |

11 |

10 |

|

25 |

не хватает рабочих рук |

11 |

8 |

|

26 |

переселяйтесь к нам в |

11 |

5 |

|

27 |

в том числе коров |

10 |

10 |

|

28 |

в настоящее время в |

10 |

7 |

|

29 |

по N рублей в месяц |

10 |

6 |

|

30 |

в N километрах от города |

10 |

5 |

|

31 |

квадратных метров жилой площади |

10 |

5 |

|

32 |

переселения и организованного набора рабочих |

9 |

8 |

|

33 |

является переселенческий билет выдаваемый |

8 |

8 |

|

34 |

с населения по доходам |

8 |

7 |

|

35 |

занимает одно из первых мест в |

8 |

6 |

|

36 |

так же, как и |

8 |

6 |

|

37 |

участником всесоюзной сельскохозяйственной выставки |

8 |

6 |

|

38 |

рублей с погашением в течение |

8 |

5 |

|

39 |

а также провоз скота |

7 |

7 |

|

40 |

Великой Октябрьской социалистиче ской революции |

7 |

6 |

|

41 |

и провоз имущества до двух тонн |

7 |

6 |

|

42 |

надой молока на одну |

7 |

6 |

|

43 |

с запада на восток |

7 |

5 |

|

44 |

другие культурно-бытовые учреждения |

7 |

5 |

|

45 |

за счет государственного бюджета |

7 |

5 |

К наиболее частотным сочетаниям относятся последовательности, связанные со временем, а также сельским хозяйством ( в течение N лет , целинных и залежных земель ). Несколько многословных последовательностей связаны с финансами ( по N рублей в месяц , за счет государственного бюджета ). В списке также присутствуют несколько фразовых единиц, использующихся для организации высказывания, в частности для сравнения и перечисления ( так же, как и ; в том числе и ).

Затем мы проанализировали распределение n -граммов по выделенным риторическим ходам. Результаты количественного анализа приведены в табл. 4.

Характеристика сельского хозяйства представляется наиболее клишированным ходом с точки зрения общего количества токенов и типов многословных последовательностей (36 и 44 % соответственно). Однако, если рассмотреть соотношение количества n -граммов и общего количества токенов в данном риторическом ходе, он оказывается только на третьем месте после «Перечисления льгот переселенцам» и «Инструкции по оформлению». Высокий процент повторяющихся фраз в этих ходах может объясняться общепринятыми нормами предоставления льгот и стандартной процедурой оформления переселенцев по всему Советскому Союзу. Наименее клишированными риторическими ходами являются «Описание географического положения» и «Описание природных богатств», что, вероятно, является следствием уникальности каждого региона.

Особое внимание привлекает распределение многословных последовательностей в риторическом ходе «Свидетельства переселенцев». С одной стороны, в данном разделе присутствует почти половина всех типов выделенных нами n-граммов (44 %), которые составляют 13 % от об- щего количества многословных последовательностей, что позволяет считать данный риторический ход более клишированным, чем ходы «Историческая справка» и «Характеристика населения». С другой стороны, процентное соотношение n-граммов и общего количества токенов в них одинаково и составляет 0,3 %. Таким образом, корпусный анализ на основании распределения многословных последовательностей по ходам позволяет сделать заключение о сопоставительной степени насыщенности текста средствами убеждения и степени их клишированности.

Таблица 4

Распределение многословных последовательностей по ходам риторической структуры брошюр

|

Риторические ходы |

Количество токенов (всех примеров употребления n -граммов) (всего 677) |

Количество типов (разных видов n -граммов) (всего 45) |

Соотношение количества n -граммов и токенов в ходе, % |

|

Формулировка цели брошюры |

0 |

0 |

0 |

|

Описание географического положения региона |

5 (1 %) |

1 (2 %) |

0,1 |

|

Историческая справка |

7 (1 %) |

3 (7 %) |

0,3 |

|

Характеристика населения |

5 (1 %) |

4 (9 %) |

0,3 |

|

Описание природных богатств |

18 (3 %) |

5 (11 %) |

0,1 |

|

Обзор промышленности |

34 (5 %) |

7 (16 %) |

0,2 |

|

Характеристика сельского хозяйства |

247 (36 %) |

20 (44 %) |

0,6 |

|

Описание инфраструктуры |

59 (9 %) |

14 (31 %) |

0,4 |

|

Свидетельства переселенцев |

89 (13 %) |

20 (44 %) |

0,3 |

|

Перечисление льгот переселенцам |

163 (24 %) |

18 (40 %) |

2,8 |

|

Рассказ о преимуществах нового места |

39 (6 %) |

18 (40 %) |

0,4 |

|

Инструкция по оформлению |

11 (2 %) |

7 (16 %) |

0,8 |

Риторические функции многословных последовательностей. Анализ выделенных многословных последовательностей позволил разделить их на три категории в зависимости от дискурсивной функции, которую они выполняют в корпусе. Классификация многословных последовательностей представлена в табл. 5.

Подавляющее большинство n -граммов можно отнести к референциальным конструкциям разных типов, которые связаны с материальными и нематериальными сущностями и ситуациями, упоминаемыми в текстах. Всего было выделено шесть типов референциальных конструкций, самыми многочисленными из которых оказались количественная референция и темпоральная референция. Например, средства темпоральной референции наглядно характеризуются двумя типами: относящимися к семантике конкретного временного отрезка ( за последние 3 года , с Великой Октябрьской социалистической революции ) или приблизительного времени ( в последнее время , в настоящее время ). Если первая группа средств может быть отнесена к структуре аргументации ad rem, то вторая предполагает неточность, бóльший потенциал манипуляции мнением читателей.

Наибольший потенциал лексических клише аргументации содержат средства количественной референции: с каждого гектара , рублей в месяц , надои на одну корову , на члена семьи , квадратных метров жилой площади , занимает одно из первых мест и т.п. При этом показательно, что средства количественной референции преимущественно используются в риторических ходах «Свидетельства переселенцев» и «Преимущества нового места». С одной стороны, используемые цифры составляют убедительные аргументы, с другой – они не верифицируемы.

Таблица 5

Дискурсивные функции многословных последовательностей в корпусе агитационных брошюр

|

Категория |

Многословные последовательности |

|

1. Референциальные конструкции |

в течение N лет начиная с третьего года после передачи/приобретения за годы советской власти за последние два/три года из года в год за последние годы в в настоящее время в Великой Октябрьской социалистической революции |

|

1.1. Темпоральная референция |

|

|

1.2. Локативная референция |

на постоянное жительство в в колхозах и совхозах в колхозы и совхозы с запада на восток |

|

1.3. Количественная референция |

по N центнеров с гектара в километрах от районного центра двух тонн на семью на каждого члена семьи на главу семьи и с каждого из гектаров по N рублей в месяц километрах от города квадратных метров жилой площади рублей с погашением в течение и провоз имущества до двух тонн надой молока на одну в том числе коров голов крупного рогатого скота |

|

1.4. Субъектная референция |

колхозы и совхозы области участником всесоюзной сельскохозяйственной выставки |

|

1.5. Объектная референция |

целинных и залежных земель дома/домов с надворными постройками поголовье крупного рогатого скота другие культурно-бытовые учреждения |

|

1.6. Ситуативная референция |

освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога переселения и организованного набора рабочих является переселенческий билет выдаваемый с населения по доходам занимает одно из первых мест в а также провоз скота за счет государственного бюджета |

|

2. Выражение позиции |

не хватает рабочих рук переселяйтесь к нам в |

|

Категория |

Многословные последовательности |

|

3. Организаторы дискурса |

больше, чем в году по сравнению с годом так же, как и |

|

3.1. Сравнение |

|

|

3.2. Перечисление |

в том числе и |

Многословные последовательности, выражающие позицию, используются для экспликации мнения, оценки или призыва к действию, необходимому с точки зрения говорящего или пишущего. В анализируемом корпусе были обнаружены две такие фразы: переселяйтесь к нам в и не хватает рабочих рук . Аргументация ad hom, следовательно, представлена минимальными средствами.

Категория организаторов дискурса включает два типа многословных последовательностей – фраз, использующихся для перечисления ( в том числе и ) и для сравнения ( больше, чем в году; по сравнению с годом ; так же, как и ). Малочисленность средств в данной группе подтверждает такой жанрообразующий принцип агитационных материалов, как доступность разъяснения, отсутствие необходимости читателям делать сложные логические заключения в отношении побуждаемых действий.

Заключение

В рамках данного исследования был проведен корпусный анализ советских агитационных брошюр 1950‒60-х гг., который позволил ответить на исследовательские вопросы, поставленные в начале статьи.

В результате анализа риторической структуры брошюр было выделено 12 ходов, восемь из которых были отнесены к обязательным, а четыре – к факультативным. Наиболее значительными по объему оказались ходы, включающие описание сельского хозяйства и промышленности, что объясняется особенностями жанра, к которому принадлежат исследованные материалы. Поскольку агитационные брошюры создавались для привлечения людей в регионы, где было необходимо заниматься развитием сельского хозяйства и промышленности, предоставление развернутой информации по данным темам должно было убедить людей решиться на переезд. Целям убеждения также служило широкое использование риторического хода «Свидетельства переселенцев», в котором авторы брошюр активно использовали личный пример в качестве эффективного способа воздействия на читателей.

Было выделено 45 многословных последовательностей, использующихся в брошюрах, наиболее частотные из которых относятся ко времени, сельскому хозяйству и финансам, что свидетельствует, с одной стороны, о высокой степени клишированности языка данных сфер, с другой ‒ о схожести условий, предлагаемых переселенцам в разных регионах.

Качественный анализ многословных последовательностей показал, что большинство из них относятся к референциальным конструкциям разных типов. Из шести выделенных типов референциальных конструкций наиболее многочисленными являются количественная и темпоральная референции, которые чаще всего встречаются в риторических ходах «Свидетельства переселенцев» и «Преимущества нового места». Используемые цифры и упоминание временных отрезков используются для усиления аргументации, кроме того, зачастую будучи невери-фицируемыми, они позволяют манипулировать мнением читателей. Многословные последовательности, выражающие позицию, представлены в корпусе только двумя фразами, что позволяет сделать вывод о том, что аргументация ad hom реализуется в брошюрах минимальными средствами. Категория организаторов дискурса также достаточно малочисленна, что свидетельствует об отсутствии в текстах сложных логических построений и, следовательно, их доступности для читателей.

В заключение следует отметить, что такого рода корпусный анализ применительно к историческим документам на русском языке проводился впервые. Таким образом, апробирована методика корпусного анализа применительно к историческим документам, которая может быть распространена на выборки более крупных массивов текстов. В перспективе корпусный анализ исторических документов может служить инструментом оценки эффективности агитационных материалов и кампаний по отдельным территориям. Поскольку экономика СССР была территориально-плановой, а программы переселения – государственными, то сопоставление по параметрам «план ‒ факт» с учетом добровольности переселения агитируемых граждан могло бы предоставить по меньшей мере косвенные доказательства эффективности агитационных материалов определенного исторического периода.

Список литературы Риторическая структура в советских агитационных материалах: корпусный анализ брошюр для переселенцев 1950‒60-х годов

- Амиров В.М. Агитационный предвыборный сверхтекст: организация содержания и стратегии реализации: дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург: Изд-во Урал. федер. ун-та, 2002. 228 с.

- Баранов А.Н. Лингвистическая теория аргументации (когнитивный подход): дис. … д-ра филол. наук. М.: ИЯ РАН, 1990. 378 с.

- Брутян Г.А. Аргументация (общая характеристика) // Вопросы философии. 1982. № 11. С. 43–52.

- Будаев Э.В., Чудинов А.П. Методологические грани политической метафорологии // Политиче-ская лингвистика. 2007. № 21. С. 22‒31.

- Гринберг К. Авангард и китч // Художественный журнал. 2005. № 60. С. 1‒19.

- Еемерен Ф.Х., Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. СПб.: Васильев-ский остров, 1994. 239 с.

- Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 284 с.

- Кокоулин В.Г. Технологии трансформации исторической памяти о Великой Отечественной войне в постсоветской России // Дискурс-Пи. 2020. Т. 3, № 40. С. 10‒25.

- Куликова О.В. Каузальность как основа репрезентации событийной цепочки в аргументативном дискурсе // Вестник Моск. гос. лингвист. ун-та. Гуманитарные науки. 2016. Т. 7, № 746. С. 134‒140.

- Култышева И.В. Убеждение и доказательство в современной российской предвыборной листовке как жанре агитационного дискурса: дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2011. 193 с.

- Купина Н.А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня. 2000. Т. 1. С. 182‒189.

- Лазарева Э.А. Рекламный дискурс: стратегии и тактики // Лингвистика: бюлл. Урал. лингвист. о-ва. 2003. Т. 9. С. 82‒121.

- Тенева Е.В. Манипуляция и убеждение как подвиды категории воздействия (на материале бри-танского политико-публицистического дискурса) // Вестник С.-Петерб. ун-та. Язык и литература. 2016. Т. 1. С. 120‒130.

- Тертычный А.А. Природа ценностно-нормативных аргументов в публицистике // Вестник Моск. ун-та. Журналистика. 1979. Т. 4. С. 19‒25.

- Хазагеров Г.Г. Риторика vs. стилистика: семиотический и институциональный аспекты // Со-циологический журнал. 2008. Т. 3. С. 30‒44.

- Черных А.В., Каменских М.С. Чуваши в Пермском крае: очерки истории и этнографии. СПб.: Маматов, 2014. 272 с.

- Чернышева Н.В., Бровцин А.В. Трудовые миграции населения Кировской области в 1945–1967 годы. Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. 234 с.

- Anthony L. AntConc Version 3.4.4. // [Computer Software]. 2014a. Tokyo, Japan: Waseda University. Available at: https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/releases/ (accessed: 28.01.2023).

- Anthony L. AntFileConverter 100 // [Computer Software]. 2014b. Tokyo, Japan: Waseda University. Available at: https://www.laurenceanthony.net/software/antfileconverter/releases/ (accessed: 28.01.2023).

- Bhatia V.K. Analyzing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman, 1993. 246 р.

- Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999. 1204 p.

- Conrad S.M., Biber D. The Frequency and Use of Lexical Bundles in Conversation and Academic Prose // Lexicographica. 2004. Vol. 20. P. 60‒71.

- Dudley-Evans A. Genre Analysis: an Approach for Text Analysis for ESP // Advances in Written Text Analysis. London: Routledge, 1994. P. 219‒228.

- Grabowski Ł. Distinctive Lexical Patterns in Russian Patient Information Leaflets: A Corpus-Driven Study // Russian Journal of Linguistics. 2019. Vol. 23, no. 3. P. 659‒680.

- Granger S. A Lexical Bundle Approach to Comparing Languages: Stems in English and French // Gen-re- and Register-related Discourse Features in Contrast. Special Issue of Languages in Contrast. 2014. Vol. 14, no. 1. P. 58‒72.

- Labrador B., Ramón N., Alaiz-Moretón H., Sanjurjo-González H. Rhetorical Structure and Persuasive Language in the Subgenre of Online Advertisements // English for Specific Purposes. 2014. Vol. 34. P. 38–47.

- Lu X., Yoon J., Kisselev O. Matching Phrase-Frames to Rhetorical Moves in Social Science Research Article Introductions // English for Specific Purposes. 2021. Vol. 61. P. 63‒83.

- Mann W.C., Thompson S.A. Rhetorical Structure Theory: Toward a Functional Theory of Text Organization // Text ‒ Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse. 1988. Vol. 8, no. 3. P. 243‒281.

- Römer U. Establishing the Phraseological Profile of a Text Type: The Construction of Meaning in Aca-demic Book Reviews // English Text Construction. 2010. Vol. 3, no. 1. P. 95‒119.

- Swales J.M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge Uni-versity Press, 1990. 260 p.

- Swales J.M. Research Genres: Exploration and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 314 p.