Риторика женской агрессии: опыт анализа художественных текстов нового времени

Автор: Карагода Константин Павлович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 1 (17), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена риторике агрессии женщин в изобразительном искусстве и литературе. Агрессия как феномен достаточно изучена. Описание агрессии женщин в художественных текстах, хотя и встречается часто, но недостаточно исследовано с научной точки зрения. Женщина, лишенная голоса в патриархальном обществе, подвергается мифологизации своего образа, выступая и как мать всего живого, и как кровавая богиня смерти. Женщинам приписывали слабость, иррациональность, коварство, жестокость. В этом заключается архаический страх мужчин, выражающийся и в том, что врагам приписывались женские качества. Все эти стереотипы повторяются в европейской культуре и несут архетипическое происхождение. О. Шпенглер и О. Вейнингер предрекали феминизацию цивилизации. Антропоморфизм мышления привязывает к абстрактным явлениям черты женского: так Г. Лебон видит в революционной толпе женский характер, а Ч. Ломброзо в женской преступности видит черты наследственности и физиологии. В общей традиции художники и литераторы создают аллегории революций, побед, гневной бунтующей толпы в образе женщины, кровожадной, ведущей и на победу, и на смерть. Исторические потрясения способствуют раскрепощению масс и часто сопровождаются не только мужской, но и женской агрессией, которая шокирует общество, привычно воспринимающее женщину как слабый и нежный пол.

Агрессия, антропоморфизм, насилие, архетип, мифология, натурализм, женственность, феминизация, революция

Короткий адрес: https://sciup.org/170174975

IDR: 170174975 | УДК: 7.067

Текст научной статьи Риторика женской агрессии: опыт анализа художественных текстов нового времени

В искусстве есть много общего с приемами риторики: антитезы, метафоры, гиперболы, аллегории и др. В истории культуры риторически противопоставлялись: мужское и женское, добро и зло, рождение и смерть, телесное и духовное и т. д., которые выражались абстрактно. Г. Зиммель заметил природу раздвоенности в самой природе души человека: «В глубине нашей души кроется, очевидно, некоторый дуализм, который, не позволяя нам воспринимать картину мира как неразрывное единство, постоянно разлагает ее на целый ряд противоположностей» [4, с. 163]. Риторика путем абстрактных образов, противопоставлений преподносит моральные уроки, так например: наказуем тот, кто нарушает общепризнанный порядок. Еще Аристотель заметил, что человек учится путем асо-циации идей, в дальнейшем эту концепцию развил Джон Локк. Дэвиду Юму принадлежит теория законов ассоциаций идей, подразделяя их на несколько типов: сходство, контраст, смежность в пространстве и времени, причин-но-следственность. У. Липпман писал: «Греческие философы стали ощущать потребность в адаптации популярной эпической религии к прогрессу науки, люди бьются над проблемой, как сделать конкретным и реальным то, что является абстрактным и нематериальным» [9, c. 151]. На протяжении всей истории цивилизации, с древнейших времен мы видим культурные коды противостояния, отмщения, зависти и злости, порождающие как следствие страдание, отвращение, назидание. Антропоморфизм стал приписывать разным социальным законам «женское и мужское», что стало разделительной чертой, образом, которым пользовались в объяснении совершенно разных явлений и понятий, порой совершенно абстрактных и никак не согласующихся с гендерными или половыми различиями челове- ческих индивидов. Замечено, что «Человек «принимает» на себя свойства тех объектов, которые он пытается освоить. Антропоморфизм — реальная форма освоения человеком мира. Он делает ближе то, что было для человека чуждым, внешним» [17, c. 2]. Ф. Бэкон относил антропоморфизм к «идолам рода», подчеркивая, что объяснять природу, сравнивая её с поведением человека, ошибочно. Разумное замечание Бэкона, как покажет наше дальнейшее исследование, осталось непри-менненным для иррационального осознания культуры и искусства.

На основе антропоморфического мировосприятия древних греков европейские мыслители продолжили использование гендерно-половых метафор в объяснении своих теорий. Так, у О. Шпенглера исторический процесс делится на мужской — вертикальный и женский — горизонтальный. Шпенглер в своей книге «Закат Европы» и его современник О. Вейнингер в книге «Пол и характер» предрекали цивилизации Европы путь полной феминизации. Г. Лебон сравнивал психологию поведения масс с женской психикой и поведением и в своем исследовании «Психология народов и масс» считал, что масса (толпа людей, имеющая политическую силу в эпоху революций) любит сильных мужчин, и, значит, толпа поступает как женщина. Он писал: «В числе специальных свойств, характерезующих толпу, мы встречаем: импульсивность, раздражительность, неспособность обдумывать, отсутствие рассуждения и критики, преувеличенную чувствительность… которые наблюдаются у существ, принадлежавших к низшим формам эволюции, как-то: у женщин, дикарей и детей» [8, с. 169]. Рассуждения Лебона ярко характеризуют общеевропейский мировоззренческий круг знаний середины XIХ в. с его теориями о расовом превосходстве европей- цев над коренными жителями колоний, патриархальный взгляд на женщин, как ответ на начавшееся женское движение, на зарождение науки психологии.

Политики и диктаторы часто сравнивали народ итолпу сженщиной, авождя — с мужчиной, руководящей ею: «У меня только одна страсть, одна любовница — Франция. Я ложусь с ней» (Наполеон). Гитлер писал в своей книге, что массы: «Как женщина… они предпочитают скорее покориться сильному мужчине, чем помыкать слабым…». Все эти высказывания, пусть и столь абстрактные, служат для ученых Либмана, Тарда, Фромма доказательством фашизации масс вХХв. Иррациональность и подчинение масс, приписываемые характеру женщин, что является гендерной субъективностью. Искать в женском отрицательные черты, наделяя ими массы, народы, исторические периоды упадка, свойственно было греческой, а затем и европейской цивилизации. Историю создавали и писали мужчины, женщинам они приписывали немыслимую ярость и агрессию, а в переломные периоды истории считалось, что все беды от женщин (например, миф о ларце Пандоры, начало Троянской войны и др.).

Возможно, все вышеописанные тенденции имеют архетипические корни. К. Леви-Стросс показал, что при всей неоднозначности и разнообразии культур, у многих первобытных народов встречается некоторое снисходительно-насмешливое отношение кженщинам. Так, наблюдая зажизнью бразильского племени намбиквара, он пишет: «Из уст мужчин нередко вырываются фразы: «Дети не знают, женщины не знают, только я знаю». В исследовании Леви-Стросса «Печальные тропики» также описывается множество запретов (табу) для женщин бразильских племен намбиквара и бороро, словно на них накладывается метафизическое проклятие. Так, им нельзя посещать мужской дом, видеть обряды мужчин, ослушание грозит смертельной карой. А мужчины-индейцы в провале той или иной кампании обвиняли женщин. Немецкий психолог Э. Нойман писал об архаическом мировозрении: «Мир, жизнь, природа и душа переживались как порождающая и питающая, защищающая и согревающая Женственность.

Та женщина, что порождает жизнь и все живые вещи на земле, также забирает их обратно в себя. Болезнь, голод, неприятности, война, наконец — её помощники, и среди всех народов богини войны и охоты выражают человеческое переживание женщины как жаждущей крови» [12, с. 146].

Стереотип женского носит мифический характер, что схоже с наделением животных в сказках свойствами вовсе им не присущими в природе: заяц — трусливый, лиса — хитрая и т. д. Это некие абстрактные категории, сложившиеся и укоренившиеся в сознании людей с древнейших времен, цель которых не характеризовать конкретное животное, а описать иносказательно какую-то доктрину. Безгласность женщины уподобляется безгласности животного и ребенка, мнение её о самой себе игнорируется, поэтому патриархальным обществом создается миф о женщине.

Скорее всего, страх перед феминизацией в понимании доктринеров — утрата мужских качеств: силы, разума иявляется подсознательным страхом. Часто утрата мужских качеств приписывалась выдуманным врагам, так, антисемит О. Вейнингер приписывал евреям женственность, что в дальнейшем было взято нацизмом на вооружение, чтобы оправдывать их истребление.

Агрессия женщин в мифах и фольклоре. Культура оставила немало сцен насилия над женщиной, но есть также и ответные сцены насилия женщин. Артемида превращает Актеона в оленя, и его разрывают на части собаки, а женщины острова Лемнос убивают мужей за измены. Медея убивает своих детей, Клитемнестра убивает Агамемнона. Данаиды убивают мужей после свадьбы. В библейской истории Юдифь обезглавливает Олоферна, Иезавель творит бесчестие, Далила лишает силы Самсона, Саломея жаждет получить голову Иоанна Крестителя и так далее.

Амазономахия, борьба греческих героев Геракла, Ахилла и Тесея против воинственного племени амазонок, нашла свое отражение вскульптурных барельефах Скопаса вГали-карнасском мавзолее. Пергамский алтарь запечатлел участие в битве (титаномахии) женщин-богинь, повергающих грозных титанов. Можно вспомнить о менадах: в экстазе танца и опьянения они нападают на царя Пенфейя и разрывают его на части. Скульптура «Менада» работы Скопаса наполнена демонической экспрессией, танец опьяненной Менады стремителен. Менады сдревнегреческого переводятся как безумствующие. Они спутницы и почитательницы бога Диониса. Из мифов известно, что дикие менады, опоясанные извивающимися змеями, кормят грудью волков и газелей, они разрывают скот голыми руками. Фракийские менады растерзали певца и музыканта Орфея за то, что он презрел их любовные притязания. Это яркий образ ужаса перед могуществом женщины, перед её непостижимостью, перед архитепическим союзом женщины и хтонической природы. Ф. Ницще противопоставлял культ Аполлона культу Диониса, культ неба в схватке с культом земли. Греческий миф о гибели Орфея раскрывает перед нами две ипостаси женского. Менады, натравленные Дионисом на Орфея, который превозносил выше всего бога Аполлона, разрывают его на части и бросают голову в реку, которую затем подбирают музы и оплакивают. С одной стороны — менады как олицетво-

Альбрехт Дюрер. «Смерть Орфея», 1494–1498, Кунстхалле, Гамбург

рение всего хтонического, Диониссийского в женском, сдругой — музы, которые оплакивают Орфея — олицетворение женщин Аполло-нического склада. Греческие легенды пережили античную цивилизацию и стали частью европейской культуры. Эпоха Ренессанса пыталась возрождать «Золотой век» античности, внося в искусство греческие и римские сюжеты. Особенно популярным был миф об Орфее. Убийство Орфея запечатлел на рисунке Альбрехт Дю- рер («Смерть Орфея», 1494– 1498, Кунстхалле, Гамбург).

Две менады замахнулись деревянными рогатинами наупавшего нако-лени Орфея, который пытается защитить свою голову руками, его арфа упала назем-лю. Григорио Лаццарини создает полотно «Орфей, наказуемый вахканками» (1690-е гг.,

Григорио Лаццарини. «Орфей, наказуемый вахканками»,

1690-е. гг. Ка’Реццонико, Венеция

Ка’Реццонико, Венеция). Мы видим динамичную битву-расправу над Орфеем, менада (вахканка) одной рукой схватила Орфея за волосы, а другой размахнулась его же скрипкой, другая двумя руками схватила его и волочит по земле.

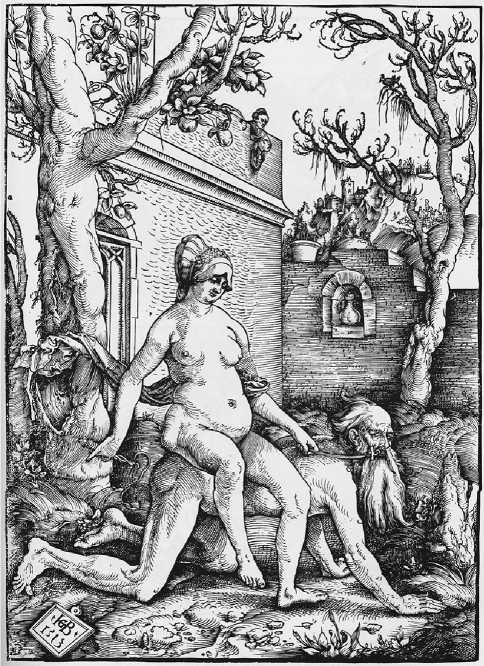

Женская агрессия присутствует и в мифологизированных биографиях философов. Образ сварливых жен известен в нескольких полулегендарных преданиях античности, которые ярко представлены в изобразительном искусстве. Ксантиппа, жена Сократа стала легендарной благодаря своему дурному нраву. На одной из гравюр изображается, как Ксантиппа выливает Сократу за шиворот помои. «После такого грома, — только и сказал на это мудрец, — можно было ожидать, что гроза не пройдет без дождя!». Знаменит ещё один сюжет, связанный с Аристотелем и Филлидой, скорее всего, придуманный в Средневековье. Аристотель предостерегал своего ученика Александра Македонского отженского коварства. Узнав об этом, Филлида, возлюбленная молодого царя, пытается опозорить его учителя, применив все свои чары обольщения. Она села на спину философу и, вдев ему в рот уздечку, погоняет его плетью. Этот комичный и наполненный эротикой момент обыгрывается во множестве произведений искусства,

Бальдунг Грин. «Филлида и Аристотель», 1513. Национальный Музей Нюрнберга

Лукас Кранах. «Филлида и Аристотель», 1530. Частное собрание например, в знаменитой гравюре Бальдунга Грина (1513 г., Германский национальный музей, Нюрнберг), где Филлида обнаженной сидит на спине обнаженного Аристотеля. Лукас Кранах также запечатлел этот сюжет в своей картине «Филлида и Аристотель» (1530 г., частное собрание). Филлида мстит Аристотелю за плохое мнение о женщинах. Страсти философа, умудренного временем и поддавшегося обольщению Филлиды — иллюстрация тайной власти женщины над мужчиной. Но хитрость её не оказала должного воздействия на Александра, он не перестал уважать своего учителя, а только удостоверился в его словах, увидев месть коварной женщины.

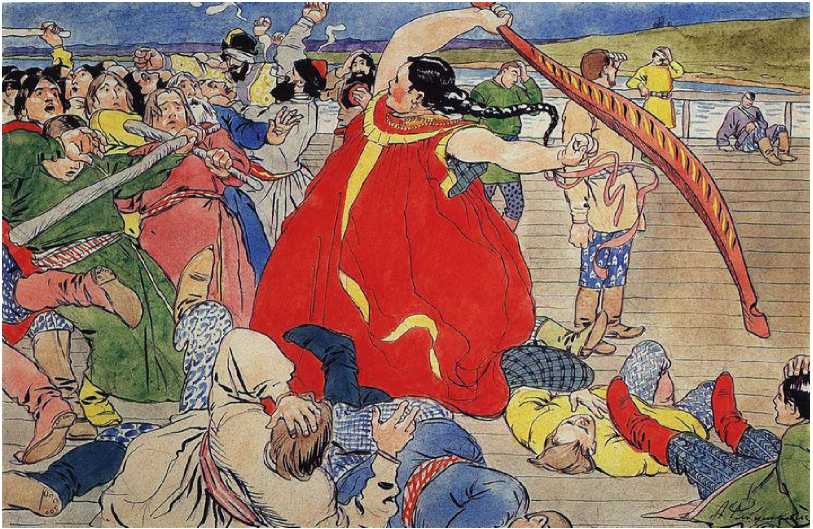

Тема агрессии женщин присутствует и в русском фольклоре, в былинах и песнях. Известны балладные песни «Жена мужа зарезала» и «Сестра отравила брата» [14, c. 208– 209]. Л. Олсон пишет: «Основываясь наком- ментариях сказительниц, мы можем отметить, что сценарий «плохая женщина» обладает для них особенной притягательностью в силу своей трансгрессивности: она выступает нарушительницей социальных норм» [13, с. 45]. В былинном эпосе о Василии Буслаеве и его дружине есть героиня — девушка-чернавушка, которая вступает в бой с одолевающими дружину новгородскими мужиками, пока Василий по велению своей матери заперт у себя в доме. Этот момент запечатлел в своей иллюстрации к былине художник А. П. Рябушкин «Девушка-чернавушка побивает мужиков новгородских» (Эскиз иллюстрации к былине о Василии Буслаеве для журнала «Шут», 1898 г., Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). Н. И. Костомаров писал: «В новгородских женщинах была мужественность; в суде, когда дело доходило до поля, жонка с жонкою становилась на бой — дело было обычное и законное. Не мудрено, если и девушка-чернавушка из Буслаева дома богатырски отмахивалась отмужиков» [7, с. 34]. Образ девушки, побивающей мужчин коромыслом, безусловно, является частью эпического юмора, некоторой подмены. Пока герой находится под влиянием матери и не может выполнять свои богатыр- ские функции, а именно побеждать в битве, на замену выходит женщина, которая ничуть не хуже богатыря. Верится, что в доме богатыря все обладают богатырской силой и удалью, даже прислуга — девушка-чернавушка.

Революции и женская агрессия: отражение в культуре . История знает переломные моменты, когда женщина берет на себя роль революционера, воина, террориста, политического активиста. Можно вспомнить такие исторические личности, как Жанна д’Арк, Шарлотта Корде, Вера Засулич и др. Известны и акты вандализма со стороны женщин против искусства, воспевающего женскую красоту. Так, в 1914 г. суфражистка Мэри Ричардсон не только занималась поджогами, била окна в Министерстве внутренних дел, взрывала железнодорожные станции, но и напала с ножом на картину Веласкеса «Венера с зеркалом» (Национальная галерея, Лондон), изрезав её. Другая суфражистка Эмили Дэвисон в 1913 г. на английском дерби выбежала навстречу скачущей лошади и погибла под ее копытами. Её протестная акция самопожертвования всколыхнула общество, и похороны обернулись массовой демонстрацией с лозунгом «Дайте мне свободу или позвольте умереть».

А.П. Рябушкин «Девушка-чернавушка побивает мужиков новгородских» (Эскиз иллюстрации к былине о Василии Буслаеве для журнала «Шут»), 1898.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

В револю -ционных движениях женщины всегда принимали активное участие. Ярким примером явился знаменитый поход женщин на Версаль вовремя Великой французской революции 5–6 октября 1789 г. Революционерка Анна-Жозефа Теру-ань де Мерикур организовала вооруженное выступление женщин (и в то же время устроила

линчевание памфлетиста, который назвал её падшей). Теруань де Мерикур в дальнейшем сама стала жертвой насилия. Она сочуствова-ла партии жирондистов, а толпа женщин, примыкающих кякобинцам, раздела её наули-це и выпорола, после чего она сошла с ума. Парижское восстание женщин было прямым следствием нехватки продовольствия и все усиливающегося голода. Так описывает начало этого похода Томас Карлейль: «Утром в понедельник на грязных чердаках матери просыпаются от плача детей, которые просят хлеба. Надо спускаться на улицу, …становиться в хлебные очереди. Везде они встречают изголодавшихся матерей, полных сочувствия и отчаяния. О, мы несчастные женщины! Но почему вместо хлебных очередей не отправиться водворцы аристократов, корень зла? .„Молодая женщина хватает барабан и идет, выбивая дробь, и громко кричит о вздорожании зерна. Спускайтесь, о матери, спускайтесь, Юдифи, за хлебом и местью!» [6, c. 161]. После падения Бастилии Парижское восстание женщин можно считать вторым по важности этапом Французской революции.

Женщины, чаще всего из бедных слоев общества, во времена потрясений напоминают мстящих фурий и неистовых менад, и это неудивительно, так как самое бесправное существо, какое могло быть тогда — это женщина из бедняков. Вся её ненависть, которая долгие годы копилась в ней, вырывается во время падения власти мужчин, а революция дает ей иллюзию взять реванш за долгие годы унижений и бесправия. Филипп Друль, один из членов Конвента писал: «Когда голова приговоренного падает под мечом закона, только злое и аморальное существо может этому радоваться. К чести людей моего пола скажу, что если и встречал это чувство, то только в женщинах; они вообще более жадны до кровавых зрелищ, чем мужчины; они, не дрожа, смотрят, как падает нож гильотины. Отмечают, что именно женщины в народных движениях способны на самые ужасные деяния: месть, эта страсть слабых душ, мила их сердцу; когда они могут творить зло безнаказанно, то с радостью хватаются за возможность избавиться от собственной слабости, ставящей их в зависимость от судьбы» [1, c. 20].

Ж-Л. Давид (?) «Зеленщица», 1795, Лувр.

Знаменитому французскому художнику Жаку-Луи Давиду приписывают создание картины «Зеленщица» (1795 г., Лувр, Париж). Портрет бедной, старой женщины из трущоб Парижа своей правдой жизни рушит все искусственные приемы классицизма, созданные для парадных портретов. Если его поместить рядом с портретами, которые делал под заказ Давид, то зеленщица шокировала бы публику своей вызывающе гордой позой победителя. Чувствуется её крутой характер. Кажется, сам дух народа, таящийся в этой картине, затмил изнеженные образы аристократок. Вот такие женщины шли в Версаль, насаживали на пику голову принцессы Ламбаль и стояли на площади во время казни короля и королевы Франции. «Зеленщица» Давида — истинное лицо бунтующего народа.

Символ июльской революции — полот -но «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа (1830 г., Лувр, Париж). Г. Гейне, посетивший открытие салона, на котором впервые был представлен шедевр Делакруа, так описывает облик главной героини: «Молодая женщина в красном фригийском колпаке, с ружьем в од- ной руке и трехцветным знаменем — в другой. Она шествует через трупы, призывая к борьбе, обнаженная по пояс. Прекрасное, неистовое тело; смелый профиль, дерзкая скорбь в чертах лица, странное сочетание Фрины, селедочницы и богини свободы. <…> Фигура, кажется, скорее должна изображать дикую народную силу, сбрасывающую ненавистное ярмо» [3, c. 73]. Женщина, запечатленная наполотне Делакруа и символизирующая революцию, несомненно, была взята за основу аллегорического изображения богини победы Ники. Изображение женщины на поле брани в символическом образе гения, спускающегося с небес на ратное поле, часто встречается в картинах разных эпох, так например, в картине И. Тан-науэра «Петр I в Полтавской битве» (1724– 1725). В дальнейшем женщину, как символ победы, можно будет увидеть в монументальной пропаганде первых лет Советской власти (Н. Андреев «Монумент Советской конституции», 1919 г.; С. Коненков барельеф «Павшим в борьбе за мир и братство народов», 1918 г.). Образ богини-воительницы постепенно преображается в аллегорию революции, смешиваясь с натуралистичным восприятием XIХ в. Мы видим это в описаниях Гейне, где возвы

шенное чередуется с низменным и натуралистичным, где аллегорию свободы он сравнивает с «селедочницей», с женщинами, «которые вечерами рыскают по бульварам». Затем Гейне подводит итог: «Великая мысль облагородила этот простой люд, этот сброд, освятила его поступки и пробудила в его душе уснувшее чувство собственного достоинства» [3, c. 73]. В этой художественной критике мы видим характерный для той эпохи отстраненный взгляд на народ. Делакруа изображает революцию в виде женщины, аллегорически представляющей толпу, народ, ведущей и к победе, и к смерти, что является архетипом женского.

Немецкая художница начала ХХ в. Кете Кольвиц передает ужасы социальной катастрофы: голодающий и бастующий народ населяет её мрачные литографии и офорты. На гравюре «Карманьола» (1901), изображен немыслимый танец бедных женщин вокруг гильотины. Само название относит нас во времена Великой французской революции, когда революционно — настроенные толпы распе-

Кете Кольвиц. «Карманьола», 1901

вали песню «Карманьола». Этот, поистине дикарский танец вокруг гильотины превращает женщин в жаждущих кровь вакханок, они исступленно сжали кулаки, они полны ярости, напряжения, многие растрепаны и оголены. Гравюра показывает нам что-то архаичное, вневременное, что присутствует в толпе, подверженной кровавому экстазу, безумию. В офорте из цикла «Крестьянская война» (1902–1908) мы видим сгорбившуюся фигуру старухи, грозно поднимающую свои тонкие костлявые руки и призывая вооруженную вилами и косами толпу к бунту, к кровавой расправе. Художница не раз обращалась к роману Э. Золя «Жерминаль», откуда она брала сюжеты для своих произведений.

«Риторика агрессии» в литературе. Творческая интеллигенция, вдохновленная Дарвином, утверждавшим, что человека следует рассматривать как биологическое существо, подобно другим животным, натурали-

Кете Кольвиц. «На штурм». Из серии «Крестьянская война», 1903

стично подходит к изображению человека. Искусство того времени ярко иллюстрирует, что без идеологического и мифического подтекста искусство есть отражение не человека и его души, а простой физиологии. В то время было популярно исследование Ш. Летурно «Физиология страстей». В своих романах «Тереза Ракен» и «Мадлен Ферра» Э. Золя использует «теорию страстей» Летурно. Теория страстей заключается в том, что физиология роковым образом определяет поведение людей, когда её «деспотическая власть», по словам автора, «превращает человека вживот-ное». Человек не самостоятелен и является жертвой собственной природы, страстей, физиологии, наследственности. Ч. Ломброзо, изучавший агрессию женщин, подобно Летурно, основывая всё на физиологии, пишет: «У женщины много общего с ребенком: она обладает слабо развитым нравственным чувством, ревнива, злопамятна и старается выразить свою месть в рафинированной, жестокой форме» [10, с. 197]. Натаких представлениях и строилось понимание женской агрессии в XIX в., что отражено во многих произведениях европейской литературы.

Э. Золя в романе «Жерминаль» описал агрессию доведенных до бедности женщин, которые во время забастовки кровожадно глумились над телом бакалейщика, который в страхе пытался спастись бегством по крыше своего дома, но сорвался и упал. Они устраи вают надругательство над его трупом: «Сбежались женщины, опьяненные пролившейся кровью. <...> Осыпали мертвеца бранью, изливая накопившиеся жестокие обиды за свою горькую, голодную жизнь. <…> Но женщинам мало было этой мести. Они кружили вокруг, как волчицы, и словно обнюхивали труп. Каждая старалась придумать издевательство пострашнее, посвирепее, чтобы облегчить сердце» [5, c. 481].

И. Эренбург, будучи во Франции во время Первой мировой войны, описывает проявление жестокости женщин: «В Нанте недавно женщины, узнав о том, что в город должны привезти пленных, караулили на вокзале с палками, метлами и вилами. Караульные еле сдерживали беснующихся «патриоток». Эренбург передает диалог двух девушек: «Я бы их всех перерезала. — О, это слишком для них хорошо! Я бы сначала отрезала пальцы, один за другим, потом бы выколола глаза; потом горячими щипцами прихватила язык, потом…» [18, c. 200].

В качестве примера из русской истории можно привести воспоминания врача М. Мелентьева о том, что происходило во время Февральской революции 1917 года в Кронштадте: «Роковую роль в жестокостях играли женщины, работницы порта. Эта слабая часть человеческого рода оказалась неумолимой ижестокой, исвоими истерическими ииссту-пленными воплями: «бей его, бей!» побуждала мужчин к убийствам и расправам». Мелентьев далее описывает смерть капитана Степанова: «Ничего плохого заэтим человеком нечисли-лось <…> И вдруг навстречу куча разъяренных баб, угорелых от крови и массового убийства: «Бей его, бей! Куда ведете? Одним меньше будет!» И бросились, и начали бить человека, совсем незнакомого, не сделавшего им ни малейшего зла. Через минуту бесформенная масса валялась на снегу. К вечеру во внутреннем дворе госпиталя высилась громадная куча обезображенных людских тел с офицерскими погонами. Шел снежок и тихо засыпал этот трофеи революции, а женщины лезли через заборы, стояли увсех щелей, любопытствовали, смеялись и оскверняли своими нечистыми побуждениями самое важное в жизни каждого человека — смерть» [11, с. 78].

В 1915–1917 гг. в России наблюдались так называемые «хлебные погромы», когда, стоящие в длинных очередях женщины не выдерживали и начинали забрасывать камнями витрины магазинов. Р. Стайтс пишет: «6 апреля 1915 г. в Петрограде на один день была прекращена продажа мяса, женщины разгромили и разграбили крупный мясной рынок; то же самое, только уже из-за приостановки торговли хлебом повторилось и два дня спустя в Москве» [16, c. 394–395]. Современник тех событий П. Сорокин писал в своем дневнике: «Русская революция была начата голодными женщинами и детьми, требовавшими хлеба и селедки» [15, c. 57].

В поэме «Спекторский» Б. Пастернак аллегорически описывает революцию как «девочку в чулане», где общество выступает как насильник, растлевающий ребенка. Этот образ, по замечанию Д. Быкова, был взят из «Бесов» Достоевского. Д. Быков пишет: «Никто еще до Пастернака не понимал революцию как женскую месть. Скорее уж ее склонны были трактовать как мужское своеволие, пир безнаказанности <…> В пастернаковском же понимании революция оправдана тем, что это мщение за «дремучий стыд» или «стыд дочерний» [2, c. 55].

Агрессия, проявляемая женщинами, показывает предельное состояние общества и воспринимается как какая-то патология, так как агрессия и воинственность всегда приписывалась мужчинам. Английская писательница В. Вулф в своем эссе «Три Гинеи» (1938)

Список литературы Риторика женской агрессии: опыт анализа художественных текстов нового времени

- Бретон Г. Истории любви в истории Франции. М.: Крон-Пресс 1993.

- Быков Д. Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2006.

- Гейне Г. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5. Проза 30-х годов. Письма. М.: Художественная литература, 1983.

- Зиммель Г. Микеланджело: к метафизике культуры / пер. Ф. Степун. // Лики культуры: альманах / ред. С.Я. Левит. М.: Юрист, 1995. Т. 1. С. 163-184.

- Золя Э. Жерминаль. М.: Художественная литература, 1975.