Ритуально-поминальный комплекс литейщика позднекротовской (черноозерской) культуры (по материалам могильника Тартас-1 В Барабинской лесостепи)

Автор: Дураков И.А., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу комплекса, обнаруженного на памятнике Тартас-1. Объект подпрямоугольная яма № 147, на дне которой находилась двустворчатая керамическая литейная форма. Подробно рассмотрен археологический контекст комплекса. Дается детальная технико-технологическая характеристика литейной формы. Установлено, что она предназначалась для отливки втульчатого бронзового кельта-долота. Реконструирован процесс изготовления формы. Сделано предположение о том, что края отлитого в форме кельта были усилены ребрами жесткости; их наличие сближает данное изделие с кельтами сейминско-турбинского типа. Большое внимание уделяется рассмотрению культурной принадлежности комплекса. Отмечается включенность ямы в планиграфию позднекротовской (черноозерской) части могильника Тартас-1, ее расположение в непосредственной близи от ряда захоронений, в котором находятся погр. № 120, 155. Погребальный обряд этих могил отражает слияние позднекротовских (черноозерских) и андроновских черт. Выявлена особенность поминально-погребальной практики носителей традиций культур Обь-Иртышской лесостепи в период ранней и развитой бронзы, которая выражается в создании ритуальных комплексов, связанных с металлообрабатывающим производством. Наиболее ярко такая культовая практика проявляется на некрополях, где фиксируются предметы сейминско-турбинского круга. Чаще всего ритуальные комплексы на них представлены небольшими поминальными ямами; они расположены или на погребальном поле, или в непосредственной близи от литейных мастерских, иногда на территории крупных святилищ. В Барабинской лесостепи подобная обрядовая деятельность характерна для всего периода существования одиновской, кротовской и позднекротовской (черноозерской) культур. Андроновское влияние не отразилось на иррациональной деятельности автохтонного населения. Сделаны выводы о том, что проявление иррациональных действий, связанных с металлообрабатывающим производством, свидетельствует о поступательном развитии бронзолитейного производства, высоком уровне обособления кузнецов-литейщиков внутри общины и специализации их деятельности.

Барабинская лесостепь, ритуально-поминальный комплекс, позднекротовская (черноозерская) культура, бронзолитейное производство, литейный комплекс, реконструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/145146750

IDR: 145146750 | УДК: 902/903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.076-082

Текст научной статьи Ритуально-поминальный комплекс литейщика позднекротовской (черноозерской) культуры (по материалам могильника Тартас-1 В Барабинской лесостепи)

На погребальных памятниках Западной Сибири эпохи ранней – развитой бронзы, связанных с металлургическим производством, фиксируются объекты, которые можно считать проявлениями ритуально-поминальной практики оставившего их населения (см., напр.: [Матющенко, Синицына, 1988; Молодин, 1983; Дураков, Мыльникова, 2021; Молодин, Дураков, 2018; Молодин, Гришин, 2016, 2019]). Наиболее ярко свидетельства этой культовой практики обнаруживают себя на некрополях, где встречаются предметы сейминско-турбинского круга. Указанные объекты представлены чаще всего небольшими поминальными ямами, расположенными или на погребальном поле, или в непосредственной близи от литейных мастерских. Иногда они находятся на территории крупных святилищ, таких как Шайтанское Озеро [Корочкова, Стефанов, Спиридонов, 2020].

В Барабинской лесостепи подобные объекты обнаружены на памятниках одиновской и кротовской культур, материалы которых включают предметы сеймин-ско-турбинского типа [Дураков, Мыльникова, 2021, с. 43–48, 87–92]. Усилившееся в позднекротовское время андроновское влияние, видимо, не изменило сложившуюся в сейминско-турбинскую эпоху производственную ритуальную практику. Ее признаки выявлены на крупнейшем могильнике позднекротовской (черноозерской) культуры Тартас-1 в Барабе (рис. 1). Расположенный на его погребальном поле ритуальный комплекс (яма № 109), в состав которого входил клад, принадлежавший древнему литейщику, был рассмотрен ранее в специальной публикации [Молодин, Дураков, Кобелева, 2016].

Данная работа вводит в научный оборот новый подобный объект, расположенный в 22 м к СЗ от опубликованного ранее.

Описание объекта и результаты исследования

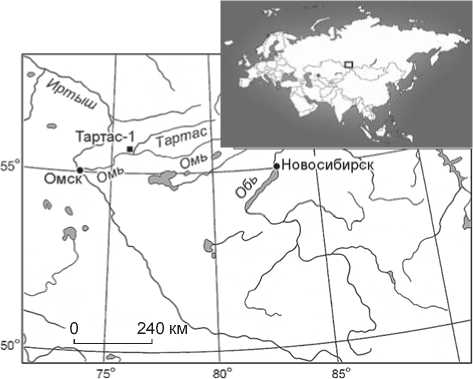

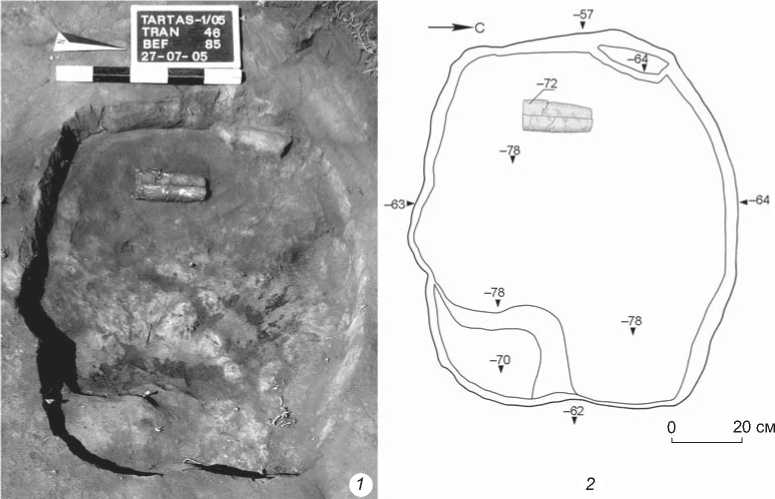

Ритуально-поминальный комплекс находился на памятнике Тартас-1, на ЮВ склоне террасы, где сосредоточены погребальные комплексы позднекротовской (черноозерской) культуры, в ряду ям № 148 и 149, сопровождавших могилы позднекротовской (черно- озерской) культуры № 120 и 155; последние были «встроены» в ряд с андроновскими (фёдоровскими) погребениями. Объект представлен вытянутой по линии В–З подпрямоугольной ямой (№ 147) (рис. 2). Ее размеры 0,9 × 0,95 м. Стенки практически отвесные. Глубина от уровня материка 0,14 м. Дно ровное, в СЗ и ЮВ углах ямы имеются невысокие ступеньки. Заполнение состоит из рыхлой однородной темной серокоричневой супеси с включениями желтого суглинка. На уровне дна в 0,2 м от западной стенки ямы находилась двустворчатая керамическая литейная форма (рис. 3). Общая длина изделия 18,7 см, ширина створок 5,6–6,2, толщина стенок 3,0–3,7 см.

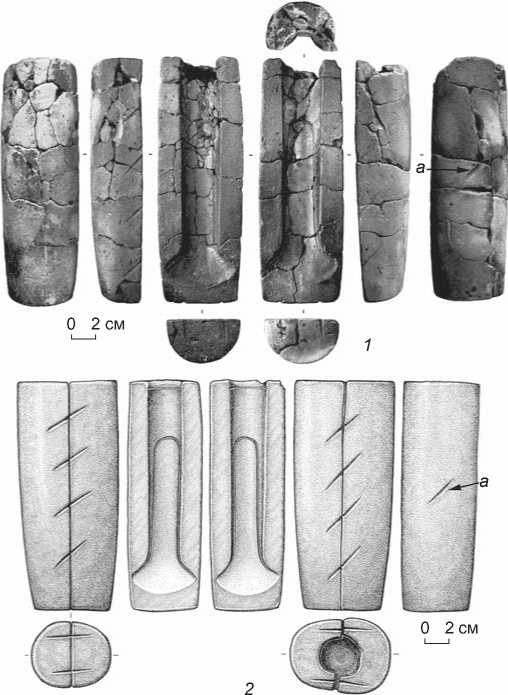

Форма лежала на боку в собранном виде. Ее створки были совмещены по линии разъема, сердечник отсутствовал (рис. 4, 1 ). Отметим, что эта деталь формы сохраняется крайне редко, т.к. чаще всего она зажимается затвердевающим металлом отливки, ее извлекают частями. Створки формы использовались многократно и хранились в комплекте инструментов древнего мастера; стержень был одноразовый и изготавливался специально для каждой отливки.

На стенках рабочей камеры имеются признаки сильного термического воздействия, на поверхности видны четкие следы спекания. В микропорах тела формы остались затеки металла (рис. 4, 2 ), что свидетельствует о его значительном перегреве во время заливки. До погребения в яме № 147 изделие, вероятно, неоднократно использовалось.

Рис. 1. Местонахождение памятника Тартас-1.

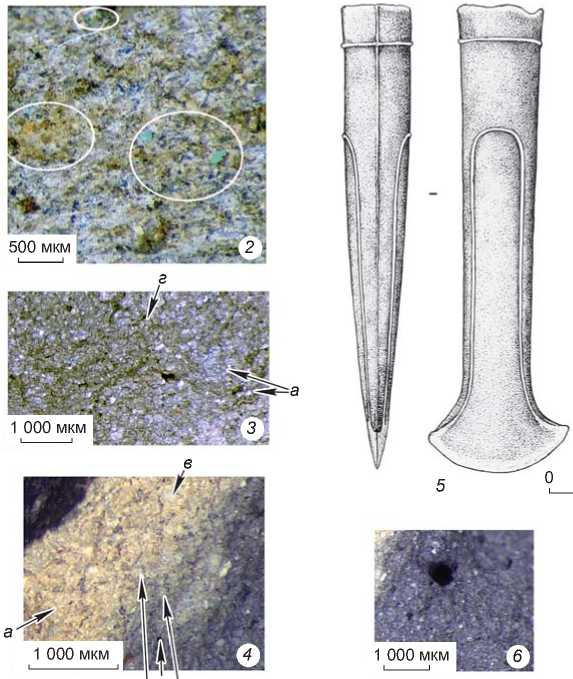

Рис. 2. Ритуально-поминальный комплекс (яма № 147).

1 - фото; 2 - план с выделенной керамической формой.

Рис. 3. Керамическая двустворчатая форма. 1 - фото; 2 - графическое изображение. а - дополнительная риска на створке формы.

Форма изготовлена по модели, разъем ровный, без признаков притирки. Основой формовочной массы была ожелезненная запесоченная глина, взятая, скорее всего, с берега Тартаса: в ней четко видны включения мелких пластинок слюды. Добавками послужили сухая глина, органика и единичные включения шамота (рис. 4, 3 ; 4 , а-г ). Подобная рецептура формовочных масс технической керамики на территории Обь-Иртышской лесостепи использовалась с одиновского времени [Дураков, Мыльникова, 2021, с. 51]. Такие формовочные смеси применяли и мастера классической кротовской культуры [Там же, с. 118-119, табл. 2].

Форма была предназначена для отливки втуль-чатого бронзового кельта-долота (рис. 4 , 5 ). В качестве модели, судя по отпечатку рабочей камеры, послужило готовое орудие со следами эксплуатации. На это указывают характерная для модели деформация и вмятины от проковки инструмента на оттиске лезвия.

Процесс изготовления формы реконструируется следующим образом. Послужившее моделью орудие сначала было наполовину утоплено в какой-то пластичный материал (например, сырая глина или воск). После чего на него для формирования створки формы сверху накладывались мелкие лоскуты глинистой массы. С внешней стороны лишний материал срезался таким образом, чтобы створка приобрела полукруглую форму. Поверхность тщательно разглаживалась и уплотнялась. После того, как створка подсыхала, ее пе-

2 cм агб

Рис. 4. Керамическая двустворчатая форма.

1 – в собранном виде; 2 – микрофотография участка образца формовочной массы с затеками металла в микропорах; 3 , 4 – микрофотографии участков образца формовочной массы с комочками сухой глины, органикой и единичными включениями шамота: а – пластинки слюды, б – сухая глина, в – шамот, г – следы выгоревшей органики; 5 – реконструкция на основе керамической двухстворчатой формы втульчатого бронзового кельта-долота; 6 – микрофотография участка образца формовочной массы формы с несквозным проколом в теле формы.

реворачивали вместе с моделью, и вся операция повторялась для формовки другой створки.

После извлечения модели поверхность рабочей камеры выравнивали мокрой кистью – от нее остались следы в виде длинных параллельных рисок. Скорее всего, для увеличения газоотводности в форме было сделано несколько несквозных проколов диаметром не более 0,8 мм (рис. 4, 6 ). Поверхность полученного отпечатка рабочей камеры была заглажена; затем на ней по сырому материалу тонким орудием выделили ребра жесткости – на это указывают не ровные по глубине и ширине линии рельефа.

На двух сторонах изделия через линию разъема створок нанесены по четыре наклонные линии, еще по две такие же линии прочерчены на основании и горловине (см. рис. 3). Это делалось для облегчения центровки при соединении частей формы. Таким способом центровки форм пользовались литейщики раннебронзового времени, изделия которых найдены на памятниках Сайгатино (Сургутское Приобье) [Кок- шаров, Чемякин, 1991, с. 46–47, рис. 2, 1, г; 3, 1, в, е] и Самусь-4 (окресности г. Томска) [Матющенко, 1973, рис. 7, 7; 11, 1, 2]. К позднекротовской культуре относятся формы с центровочными рисками из погр. № 91 могильника Сопка-2/5 (Барабинская лесостепь) [Мо-лодин, 1985, рис. 28, 1, 5; Молодин, Гришин, 2019, с. 93–94, рис. 138, 2; 140, 3] и из мог. № 323 некрополя Тартас-1 [Молодин, Дураков, 2018, с. 31, рис. 9]. Среди изделий кротовской культуры такие метки имеет керамическая форма с поселения Абрамово-10 (Ба-рабинская лесостепь) [Молодин и др., 2018, с. 50–51, рис. 2].

Особенностью исследуемой формы, аналоги которой пока не найдены, является наличие еще одной косой риски на тыльной стороне одной из створок формы (см. рис. 3, 1 , а ; 2 , а ). Ее можно считать признаком маркировки взаимозаменяемой детали при общей стандартизации производства.

Отлитый в рассматриваемой форме кельт должен был иметь круглую втулку, украшенную по верхне- му краю выпуклым валиком, и широкое дугообразное лезвие (см. рис. 4, 5). Общая длина инструмента 17,2 см, ширина рабочей части 5,3 см. В диаметре втулка постепенно увеличивалась с 2,8 до 3,1 см. С лицевой стороны края кельта усилены боковыми ребрами жесткости, которые сходятся в верхней части, образуя арку. Наличие ребер жесткости сближает данное изделие с кельтами сейминско-турбинского типа и, видимо, указывает на продолжение сейминско-тур-бинской линии развития. Свидетельством сохранения технологии изготовления кельтов сейминско-турбин-ского типа у носителей позднекротовской (черноозерской) культуры является форма для отливки орудий, обнаруженная в погр. № 323 могильника Тартас-1 [Молодин, Дураков, 2018, с. 31, рис. 8, 9].

Следует отметить, что по наличию образованной ребрами жесткости арковидной фаски отливаемое в форме изделие близко к кельтам типа Данку-Есеница (Флорентин) из Карпато-Подунавского региона [Дергачев, 2011, с. 92–94, рис. 50, 1–12]. Не соответствуют сейминско-турбинскому стандарту общие пропорции изделия (соотношение ширины и высоты) и овальное сечение по всей длине, т.е. можно предполагать изживание данной традиции.

Кельты-тесла вытянутой формы с широким прямым лезвием встречаются в андроновских материалах Центральной и Средней Азии [Kuz,mina, 2007, fig. 53, 28 ; 77, 12 ]. Видимо, у них была специфическая область применения. В составе найденного на левом берегу Иртыша Баландинского клада имеется подобное орудие, перекованное из желобчатого долота [Мо-шинская, 1957, с. 144–145, рис. 61, 4 ].

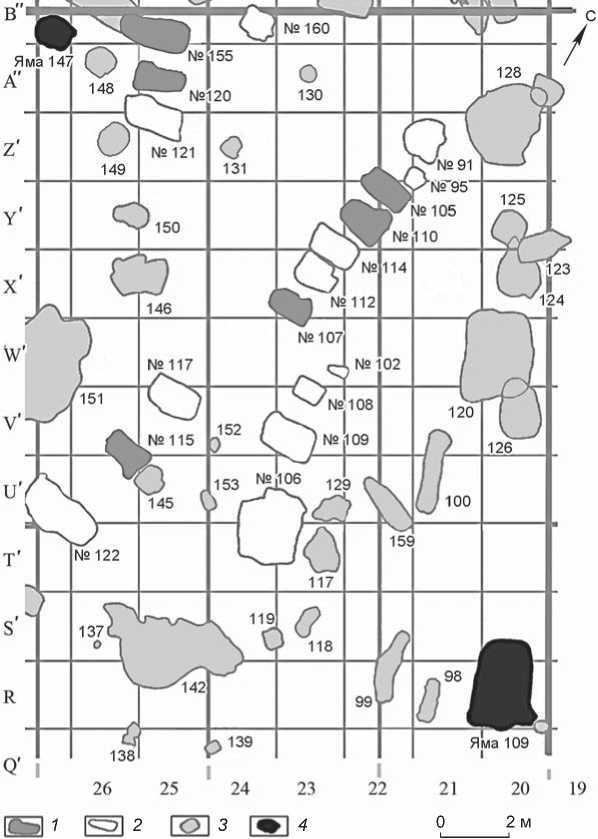

На культурную принадлежность изучаемого комплекса указывает его включенность в планиграфию позднекротовской (черноозерской) части могильника Тартас-1. Яма № 147 находилась в непосредственной близи от погр. № 120 и 155 позднекротовской (черноозерской) культуры, встроенных в ряд с ан-дроновскими (фёдоровскими) погребениями. Параллельно этому ряду располагался еще один, четко

выраженный, представленный как минимум 11 объектами, из них 4 могилы – № 105, 110, 107, 115 (рис. 5) – поздне-кротовские (черноозерские). Погребальный обряд, зафиксированный в последних и в мог. № 120 и 155, отражает слияние позднекротовских (черноозерских) и андроновских черт. Например, в погр. № 105 и 120 умершие были уложены на спину, в вытянутом положении (кротовская черта), там же оставлены сосуды андроновской культуры.

Как отмечалось выше, создание ритуальных комплексов, связанных с металлообрабатывающим производством, характерно для поминально-погребальной практики культур Обь-Иртышской лесостепи в период ранней и развитой бронзы. Подобная обрядовая деятельно сть сохраняется в течение всего периода существования одиновской, кротовской и позднекротовской (черноозерской) культур. Можно выделить два варианта обрядовых действий: первый – вещи заклада оставляли на краю могилы под дерном на уровне материка; второй – в материке выкапывали углу-

Рис. 5. План участка раскопа памятника Тартас-1, на котором находится ритуальная яма № 147.

1 – погребение позднекротовской (черноозерской) культуры; 2 – погребение андроновской (фёдоровской) культуры; 3 – яма; 4 – ритуальные ямы, связанные с бронзолитейным производством.

бление, в которое помещали жертвенные предметы либо единовременно на уровне дна, либо в несколько этапов по мере заполнения ямы.

Связь данных сооружений с представлениями о потустороннем мире подчеркивается размещением объектов на священной территории некрополей, сходством с погребальными объектами по конструкции (подпрямоугольная форма ям), ориентации (они параллельны могилам), включенности их в ряды погребений или поминальных ям. Из-за этих особенностей такие объекты исследователями часто воспринимались как кенотафы. Например, найденное на могильнике Ростовка «условное погребение» № 4, несмотря на отсутствие в нем человеческих останков, было интерпретировано как могильная яма с обломками литейного оборудования [Матющенко, Синицына, 1988, с. 10, рис. 11, а , б ]. Близким аналогом рассматриваемому комплексу можно считать содержащее литейные формы позднекротовское (черноозерское) погр. № 91 могильника Сопка-2/5 [Молодин, Гришин, 2019, рис. 24].

Важно отметить, что объекты, отражающие подобные обрядовые действия, являются эпохальными маркерами и встречаются на более широкой территории, чем ареал кротовской культуры. Например, в Турбин-ском могильнике бóльшая часть бронзовых орудий находилась в небольших ямках под дерном или в кенотафах. Инвентарь включал связанные с литейным производством предметы – литники и полуфабрикаты отливок [Бадер, 1964, с. 93, рис. 80, А ; 83, Д ]. Такой же способ жертвования зафиксирован на святилище Шайтанское Озеро [Корочкова, Стефанов, Спиридонов, 2020, с. 37–50]. На сакральной территории этого памятника обнаружены отходы литейного производства, литники (заполненные металлом литейные чаши с частью стояка) и мелкие слитки [Там же, с. 82, рис. 31, 38–40, 44–47].

Помещение литейного оборудования в землю на территории некрополя, возможно, символизировало связь этих вещей с миром мертвых. Зарывание в землю – наиболее древний и распространенный способ «перемещения» предмета в потусторонний мир. В этнографическое время такие обряды практиковались большинством аборигенных народов Сибири [Косарев, 2003, с. 145–146]. Представления о связи металлообрабатывающего производства с потусторонним миром были также широко распространены. В общетюркской религиозной традиции нижний мир часто ассоциируется с кузницей [Львова и др., 1988, с. 109–110]. Подобные воззрения отмечены, например, у масаи и вачагга (джа́ гга) в Восточной Африке [Cline, 1937, р. 114–117].

Литейную форму из поминально-ритуального комплекса в яме № 147 некрополя Тартас-1 можно считать либо сопроводительным инвентарем, предназначен- ным для погребенных рядом литейщиков, либо проявлением обряда утилизации сакрального предмета – литейной формы.

Практика захоронения отслужившего кузнечного инвентаря в этнографическое время известна у знакомых с металлообработкой традиционных народов. Племена вафипа в Восточной Африке воспринимают кузницу как живое существо, переживающее циклы рождения, жизни и смерти [Шмидт, 1931, с. 25]. Сакрализация металлургического оборудования и его использование в качестве оберегов зафиксированы у народов вачагга, баньянколе, бакитара [Cline, 1937, р. 115–119]. Почитание основных инструментов кузнеца и сакрализация отходов металлургического производства отмечены у абхазов [Ардзинба, 1988, с. 263; Аджиндал, 1969, с. 234–235; Чурсин, 1957, с. 67]. В представлениях бурят и якутов кузнец и его инструменты связаны с магией и потусторонними силами [Лыгденова, 2013, с. 63].

Заключение

Исследователи отмечают, что для кузнецов функции посредников между миром людей и либо верхним миром богов, либо хтоническим нижним миром, либо между обоими этими мирами были обычными [Металлургия…, 2018, с. 88]. «В архаичном сознании факт обладания мастерством… приближает ремесленника к богам» [Там же]. В ранних традиционных обществах сакральная деятельность являлась неотъемлемой частью производства, а выполнение сопровождающего это производство обряда – важным условием успешной работы мастера [Шмидт, 1931, с. 1]. Исследование ритуальной ямы № 147 могильника Тартас-1 позволяет сделать вывод о сохранении у автохтонного населения Барабинской лесостепи в эпоху развитой бронзы древних ритуальных практик, несмотря на приход на данную территорию андроновского (фёдоровского) населения, изменившего историю населения региона. Погребальные комплексы поздне-кротовской (черноозерской) культуры оказываются встроенными в одни ряды с андроновскими (фёдоровскими) погребениями, при этом они, как и ранее, сопровождаются ритуальными комплексами (см. рис. 5), культурная принадлежность которых определяется (как в случае с ямой № 147) по особенностям технологии изготовления литейного оборудования.

Выявленная в составе ритуального комплекса (яма № 147) позднекротовской (черноозерской) культуры литейная форма является маркером происходивших у населения этого времени культурных процессов. О поступательном развитии бронзолитейного производства свидетельствуют, например, увеличение температуры заливки металла, усложнение приемов формовки (внесение в конструкцию формы изменений для улучшения ее эксплуатационных качеств – га-зоотводности и теплоемкости). Успех обеспечивался сочетанием кротовских и андроновских производственных традиций: отливка изделий срубно-андро-новских типов производилась с сохранением характерных для кротовской культуры передовых методов изготовления форм. Сохранялось также сложившееся у автохтонного населения иррациональное отношение к литейному производству. Проявление у населения Барабинской лесостепи в эпоху развитой бронзы иррациональных действий, связанных с металлообрабатывающим производством, свидетельствует о высоком уровне обособления кузнецов-литейщиков внутри общины и специализации их деятельности.

Исследование выполнено по проекту НИР «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006). Работа подготовлена при равнозначном участии авторов.

Список литературы Ритуально-поминальный комплекс литейщика позднекротовской (черноозерской) культуры (по материалам могильника Тартас-1 В Барабинской лесостепи)

- Аджиндал И.А. Кузнечное ремесло и культ кузни и железа у абхазов // Из этнографии Абхазии. – Сухуми: Алашара, 1969. – С. 205–274.

- Ардзинба В.Г. К истории культа железа и кузнечного ремесла (почитание кузницы у абхазов) // Древний Восток. Этнокультурные связи. – М.: Наука, 1988. – С. 263–306.

- Бадер О.Н. Древнейшие металлурги Приуралья. – М.: Наука, 1964. – 175 с.

- Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья. – Кишинэу: Центральная Типография, 2011. – Вып. 2: Кельты и серпы Нижнего Подунавья. – 459 с.

- Дураков И.А., Мыльникова Л.Н. На заре металлургии: Бронзолитейное производство населения Обь-Иртышской лесостепи в эпоху ранней бронзы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – 203 с.

- Кокшаров С.Ф., Чемякин Ю.П. Памятник бронзового века в окрестностях д. Сайгатино // Древние погребения Обь-Иртышья. – Омск: Ом. гос. ун-т, 1991. – С. 43–52.

- Корочкова О.Н., Стефанов В.И., Спиридонов И.А. Святилище первых металлургов Среднего Урала. – Екатеринбург: Ур. гос. ун-т, 2020. – 214 с.

- Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания. По сибирским археолого-этнографическим материалам. – М.: Ладога-100, 2003. – 352 с.

- Лыгденова В.В. К вопросу о культе кузнецов у баргузинских и курумканских бурят // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2013. – № 2 (22). – С. 62–66.

- Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. – Новосибирск: Наука, 1988. – 225 с.

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1973. – Ч. 2: Самусьская культура. – 208 с. – (Из истории Сибири; вып. 10).

- Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у деревни Ростовка вблизи Омска. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1988. – 135 с.

- Металлургия и время: энцикл. – М.: Изд. дом МИСиС, 2018. – Т. 7: Мастера на все руки. Мифы и ритуалы горняков и металлургов / Ю.С. Карабасов, П.И. Черноусов, Н.А. Коротченко, О.В. Голубев. – 216 с.: ил.

- Молодин В.И. Погребение литейщика из могильника Сопка-2 // Древние горняки и металлурги Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1983. – С. 96–109.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. – 452 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. – 223 с.

- Молодин В.И., Дураков И.А. Захоронения с литейными формами на могильнике позднекротовской (черноозерской) культуры Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 2. – С. 25–34.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С. «Клад литейщика» позднекротовской (черноозерской) культуры памятника Тартас-1 в лесостепной Барабе // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – № 3. – С. 79–86.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Адаптация сейминско-турбинской традиции в культурах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 3. – С. 49–58.

- Мошинская В.И. Баландинский клад бронзовых инструментов // КСИИМК. – 1957. – Вып. 67. – С. 144–146.

- Чурсин Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. – Сухуми: Абхаз. гос. изд-во, 1957. – 265 с.

- Шмидт Р.В. Металлическое производство в мифе и религии античной Греции // Изв. гос. Академии истории материальной культуры. – 1931. – Т. IX, вып. 8–10. – С. 1–81.

- Cline W. Mining and Metallurgy in Negro Africa. – Wisconsin: George Banta, 1937. – 155 p.

- Kuz,mina E.E. The Origin of the Indo-Iranians. – Leiden; Boston: Brill, 2007. – 763 р. – (Leiden Indo-European Etymol. Dictionary Ser.; vol. 3).