Ритуальные ямы на среднедонских поселениях скифской эпохи

Автор: Разуваев Ю.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

На городищах и селищах скифоидной культуры, существовавших в VIIII вв. до н. э. в лесостепной части бассейна Дона, фактически не были известны сооружения культового назначения. Для выявления таковых были проанализированы имеющиеся поселенческие материалы. Оказалось, что не менее 16 ям, открытых на шести памятниках и считавшихся хозяйственными, необходимо интерпретировать как ритуальные комплексы. Основанием для этого послужили специфичные находки и стратиграфия. Семь ям содержали человеческие кости вместе с костями животных и фрагментами керамики. В другие в качестве вотивных приношений были помещены наконечники стрел и копья, орудия труда, глиняные поделки и сосуды, нередко преднамеренно разбитые. Есть немногочисленные ритуальные захоронения собак. Как правило, в ямах имеются следы костров или продукты горения. Более половины сооружений найдены на Семилукском городище. Они, несомненно, были связаны с размещавшимися там же массовыми захоронениями. С выделением серии культовых комплексов появилась совершенно новая информация о сакральной сфере жизни оседлого населения региона.

Среднее подонье, скифская эпоха, поселения, ритуальные комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/143176008

IDR: 143176008 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи Ритуальные ямы на среднедонских поселениях скифской эпохи

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 18-0900230.

Funding: The reported study was funded by RFBR, project No. 18-09-00230.

Есть сообщения о разрушенных жертвенниках на городищах Круглое и Кировское ( Пузикова , 1969а. С. 78, 79), о ритуальных захоронениях собак на 1-м Волошинском городище ( Колышницын, Либеров , 1975. С. 62; Пузикова , 1969б. С. 53), о следах постмортальных обрядов в двух постройках Семилукского городища ( Пряхин, Разуваев , 2000. С. 249, 254). Собственно, этим сведения о сакральных объектах на среднедонских поселениях и исчерпываются2.

Такая, явно неестественная, ситуация побудила вновь проанализировать имеющиеся источники. Оказалось, что интерпретация целой серии поселенческих сооружений нуждается в пересмотре. Помимо четырех построек ( Разуваев , 2020), с культовыми практиками, очевидно, были связаны некоторые ямы, считающиеся хозяйственными. Их новая оценка проистекает из нестандартного набора находок, нередко сочетающегося со специфической стратиграфией. Впрочем, из-за скудости материалов она не всегда выглядит бесспорной. С другой стороны, по той же причине и предлагаемая сводка ритуальных ям едва ли является исчерпывающей.

Среди рассматриваемых ям выделяется серия с антропологическими остатками. Как правило, такие материалы считаются признаком культового характера сооружения (см., например: Агрэ , 2002; Балабанов , 2015. С. 166; Ефремова , 2016. С. 28; Сериков , 2010). Разрозненные человеческие кости нередки на среднедонских поселениях скифского времени, оказавшись там, как можно предположить, вследствие неких постмортальных манипуляций ( Разуваев , 2018а). Но в ямы, тем более в достаточно сложный контекст, они попадали, несомненно, в исполнение религиозных предписаний. Это видно хотя бы по массовым захоронениям Семилукского городища ( Разуваев , 2015а). Из пятнадцати открытых там погребальных комплексов большинство размещалось в больших, очертаниями схожих с хозяйственными, ямах, в которых были одномоментно погребены несколько человек, а впоследствии подхоронены еще и части скелетов.

Сейчас на среднедонских поселениях известно семь ям с разрозненными костями людей, сопровождавшимися керамическими обломками, костями животных и немногими вещами. Усматривать в этих находках мусорные отложения невозможно, поскольку человеческие кости обычно лежали на самом дне, что, пожалуй, исключает фактор случайности. В ямах нередко имелись следы разводившегося здесь же огня. К тому же в ритуальном назначении этих объектов убеждают аналогии на поселениях скифской лесостепи ( Разуваев , 2016. Табл.).

Три такие ямы обнаружены на Семилукском городище, причем неподалеку от упомянутых погребальных комплексов.

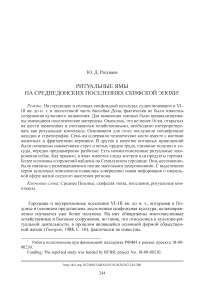

Яма 47 (рис. 1: 1 ) располагалась практически в окружении шести погребений всего в 4–5 м от ближайших. Она имела овальную форму, размеры 0,88 × 1,02 м и была углублена в материк на 0,46 м ( Пряхин , 1986. Л. 44–45). Заполнение

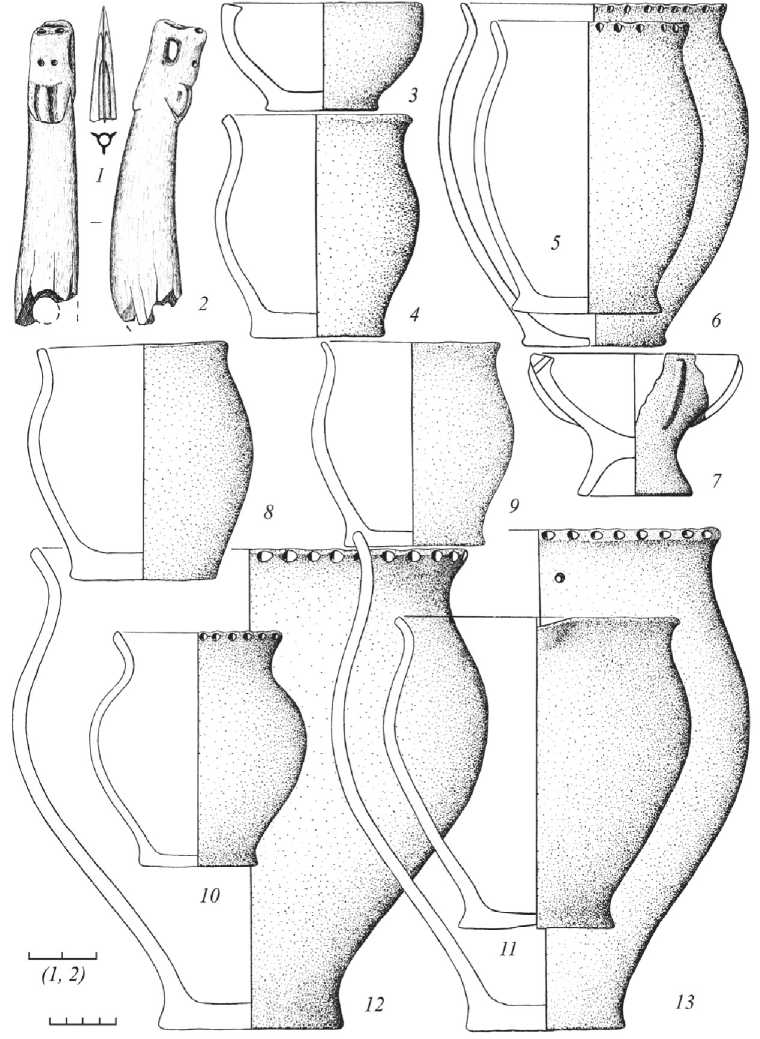

Рис. 1. Ритуальные ямы с человеческими костями

1–3 – Семилукское городище, № 47, 48, 78; 4 – Пекшевское городище, № 33; 5 – поселение Титчиха-2, № 1; 6 – поселение Ксизово-19, № 4

а – гумусированная почва; б – глина; в – обожженная почва; г – уголь; д – зола; е – камень

На планах: 1 – сосуд; 2 – топор; 3 – грузик-пряслице; 4 – наконечник стрелы; 5 – пест; 6 – зернотерка

придонной части отличалось большей гумусированностью. Из ямы происходят семь фрагментов керамики3, много костей животных и не менее пяти – человека.

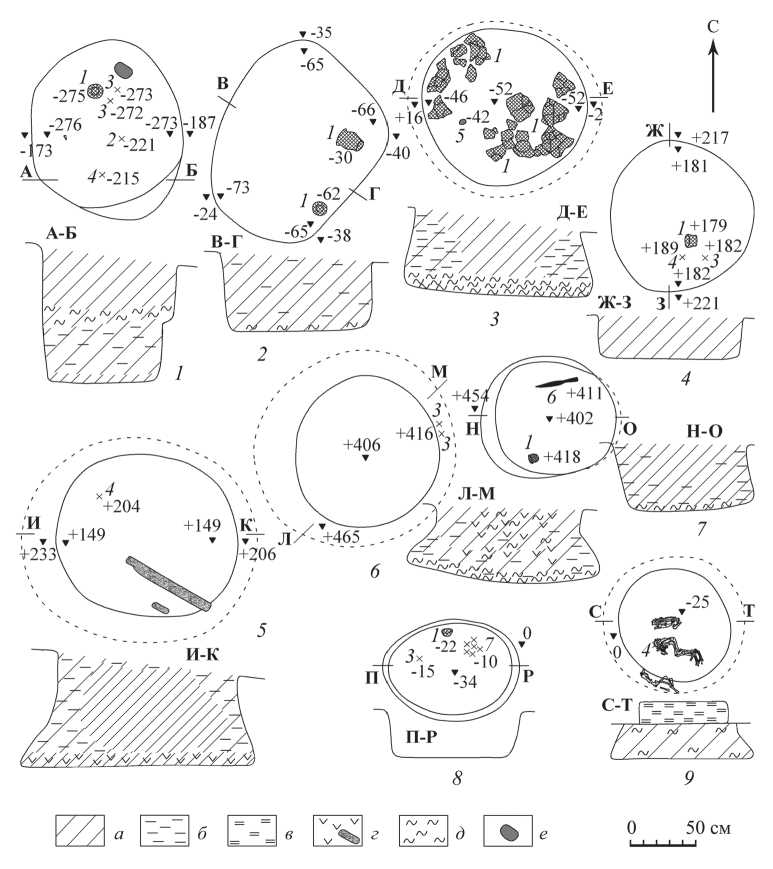

Яма 48 (рис. 1: 2 ; 3: 3 ) отстояла на 1 м от котлована постройки 15, содержавшей коллективное захоронение. Обладала подпрямоугольной формой, размерами 1,3 × 1,4 м и глубиной 0,74 м ( Пряхин , 1986. Л. 45). Заполнение разделяла на равные части прослойка обожженной почвы. Выше нее находились 44 керамических обломка и 19 костей животных, ниже – 35 черепков, 14 костей животных и кость человека. Обмазанное глиной дно ямы было перекрыто углисто-золистой прослойкой толщиной 1 см. Поверх углей лежали развалы сосудов: верхняя часть горшка – в центре, два небольших горшочка – у стенки (рис. 4: 8, 9 ). Судя по местоположению, они оказались в яме в процессе или после горения костра, разведенного на ее дне.

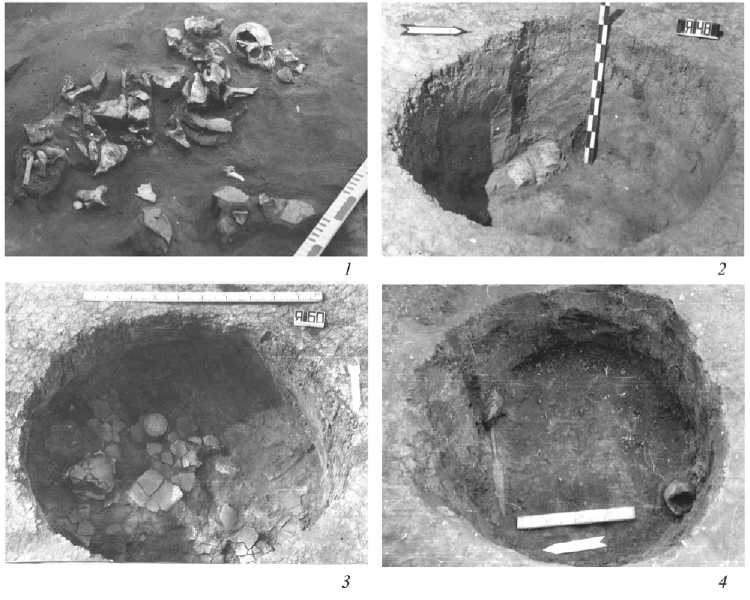

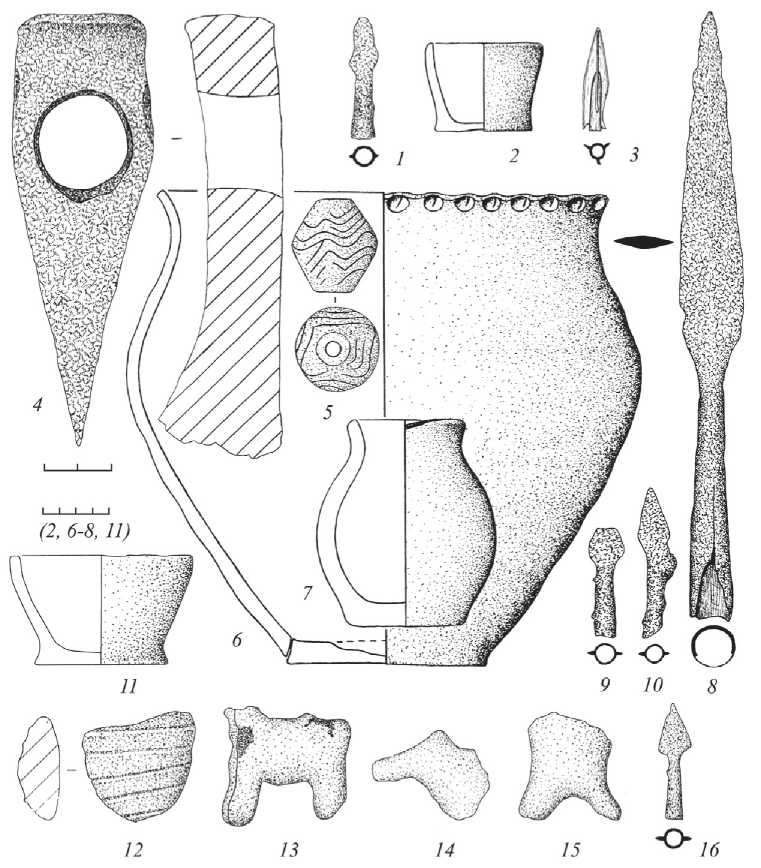

Яма 78 (рис. 1: 3 ) по верху имела овальную форму и размеры 1,1 × 1,8 м ( Пряхин , 1987. Л. 32). Основная ее часть достигала глубины 0,74 м и была отделена ступенькой высотой 6–8 см от округлого подбоя диаметром 1,5 м, сооруженного в юго-западной стенке. Над ямой размещалось большое скопление костей животных и керамики, а в заполнении вверху имелась прослойка золы толщиной до 10 см. Из ямы происходят обломки сосудов, глиняное пряслице (рис. 5: 5 ) и много костей животных. На дне лежали железный топор (рис. 5: 4 ) и сильно разрушенная тазовая кость человека.

По одной яме с антропологическими остатками исследовано еще на четырех среднедонских поселениях.

На 3-м поселении у с. Подгорное яма не была углублена в материк, поэтому о ее параметрах судить сложно ( Либеров , 1958. Л. 49). На дне лежали кости животных, керамические обломки и лишенный нижней челюсти череп, по виду, взрослого человека (рис. 3: 1 ).

Черепа занимали заметное место в мифо-религиозных представлениях населения Лесостепной Скифии. Их находили при жертвенниках ( Гавриш , 2000. С. 131; Мурзин и др ., 2001. С. 39–41; Пузикова , 1969а. С. 79; Черненко и др ., 2004. С. 343), в поселенческих ямах ( Кулатова , 2008. С. 140), в заполнении погребальных котлованов ( Разуваев , 2015б. С. 160, 161). Едва ли они связаны с кровавыми ритуалами4, поскольку были размещены там уже после утраты мягких тканей, но к культу, несомненно, отношение имели, даже во фрагментированном виде.

Именно обломки черепов чаще представлены в поселенческих ямах, где лежали вперемешку с костями животных и керамическими фрагментами, а иногда и с вотивными предметами. Много их найдено на Бельском городище ( Заднiков, Шрамко , 2009. С. 10; Шрамко , 1987. С. 42, 43, 51, 55, 56, 58 и др.). Части черепных сводов размещались в засыпке двух захоронений на Мотронинском городище ( Бессонова, Скорый , 2001. С. 8, 23), в половине из семилукских погребений ( Разуваев , 2015а. С. 101).

Обломок черепной крышки лежал на дне ямы 33 на Пекшевском городище ( Медведев , 1986. Л. 28). Округлая яма была углублена в материк на 1,25 м, имела по верху диаметр 2,1 м, ниже сужалась до 0,9 м, а ко дну расширялась до 1,6 м (рис. 1: 4 ). С разных сторон к ней примыкали овальная ямка и канавка. Заполнение вверху включало угли и золу, в нижней половине было более плотным и насыщенным глиной. До глубины 0,4 м в яме встречались лишь мелкие черепки и кости животных, ниже найдены 37 черепков, глиняное пряслице и челюсть животного, в придонной же части – еще 67 черепков и кость животного.

На 2-м поселении у хут. Титчиха открыт объект, получивший номер 1, на дне которого лежали три небольших обломка черепов, принадлежавших детям возрастом 6–18 месяцев и 3–6 лет ( Меркулов , 2017. С. 81). Это котлован прямоугольной формы размерами 1,80 × 2,55 м и глубиной 0,88 м (рис. 1: 5 ). Вдоль основания одной из его коротких стенок в дне имелась канавка шириной 0,20– 0,25 см и глубиной 0,12 м. В заполнении найдено 44 черепка, 20 костей животных, целый и обломанный каменные песты, часть каменной наковальни.

На 19-м поселении у с. Ксизово имелась яма 4 с частями посткраниального скелета ( Обломский, Разуваев , 2013. С. 192). В плане это сооружение напоминало треугольник размерами 1,64 × 2,52 м, книзу сужалось до 1,20 × 1,76 м и достигало глубины от уровня материка 0,53 м (рис. 1: 6 ). В однородном заполнении ямы на участке 0,80 × 1,12 м залегало скопление костей животных и камней. Среди них размещались берцовая (?) и голенные кости человека, камень-курант зернотерки, два железных наконечника стрел (рис. 5: 9, 10 ).

Хотя бытовых материалов скифской эпохи на памятнике найдено относительно немного, а на его территории размещался еще и грунтовый могильник того же времени, яма все же схожа с поселенческими сооружениями. Наконечники стрел в них не редкость. Например, такой предмет лежал среди костей людей и животных, обломков посуды в ритуальной яме на Бельском городище ( Черненко и др. , 2004. С. 343).

Семантика данных принадлежностей войны и охоты отличается особым многообразием ( Калинина , 2009. С. 142–226). Ввиду этого есть смысл присмотреться еще к трем ямам Семилукского городища с такими находками.

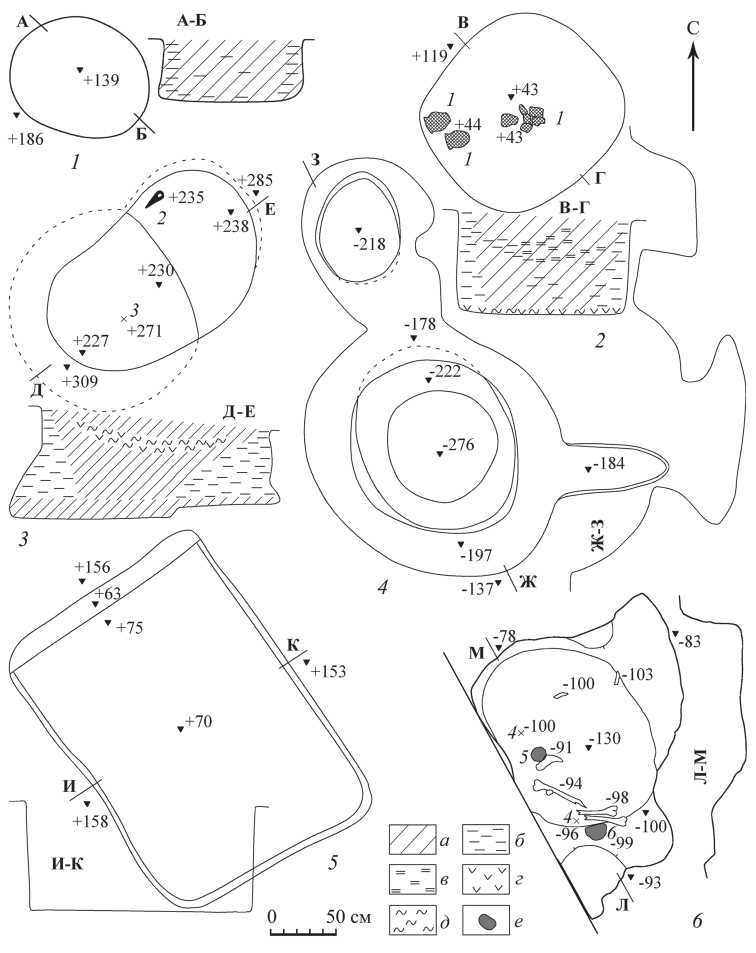

Прежде всего это овальная яма 24 ( Пряхин , 1985. Л. 29). Она была размерами 1,10 × 1,35 м и глубиной свыше 1 м, с южной стороны имела небольшую приступку, углубленную на 0,38 м (рис. 2: 1 ). Заполнение четырехслойное. Вверху до глубины 0,4 м оно было аналогично вышележащему городищенскому слою и содержало свыше 30 черепков. Ниже залегала сильно насыщенная золой прослойка толщиной 0,1–0,2 м. В ней находились многочисленные керамические фрагменты, кости животных, бронзовый наконечник стрелы (рис. 4: 1 ) и обломок костяного псалия с зооморфным изображением (рис. 4: 2 ). В нижней части заполнения, достигавшей толщины 0,45 м и насыщенной глиной, также встречалась керамика. На дне ямы лежали перевернутая лепная чашка (рис. 4: 3 ), два глиняных пряслица и камень.

В данном комплексе примечательно размещение основных находок среди остатков костра. К тому же чашка явно намеренно была поставлена вверх дном. В погребальной обрядности такое действие символизировало переход в подзем-

Рис. 2. Ритуальные ямы

1–7 – Семилукское городище, № 24, 30, 60, 63, 64, 134, 135; 8 – Пекшевское городище, № 19; 9 – 1-е Волошинское городище, № 2

а – гумусированная почва; б – глина; в – обожженная почва; г – уголь; д – зола; е – камень

На планах: 1 – сосуд; 2 – псалий; 3 – грузик-пряслице; 4 – наконечник стрелы; 5 – пест; 6 – наконечник копья; 7 – фигурки

Рис. 3. Ритуальные ямы

1 – поселение Подгорное-3; 2–4 – Семилукское городище, № 48, 60, 135

ный мир ( Итина , 1979. С. 16–18; Косарев , 2003. С. 150, 151; Лимберис, Марченко , 2002. С. 174, 175; Сорокина, Сударев , 2001. С. 135–139).

Вряд ли по воле случая стрелы оказались и в ямах 63 и 64, отстоявших друг от друга менее чем на метр ( Пряхин , 1987. Л. 29). Эта пара находилась в центральной части городищенской площадки на удалении всего 8 м от погребальных комплексов.

Яма 63 обладала размерами 1,08 × 1,16, глубиной 0,4 м (рис. 2: 4 ). В ее заполнении найдены фрагменты керамики, глиняное пряслице и железный наконечник стрелы (рис. 5: 1 ). На дне лежал небольшой чашевидный сосудик (рис. 5: 2 ).

Яма 64 имела размеры по верху 1,22 × 1,33 м, книзу расширялась и достигала глубины 0,85 м (рис. 2: 5 ). В ее заполнении находились многочисленные мелкие обломки керамики и бронзовый наконечник стрелы (рис. 5: 3 ). На дне залегала углистая прослойка с остатками обгоревших деревянных плах.

Сочетание метательного оружия и керамического сосуда в ямах 24 и 63 выглядит симптоматичным. Подобная ситуация на городище была выявлена еще раз в яме 135 ( Цыбин , 1993. Л. 9). Это сооружение обладало размерами 0,94 × 1,04 м и глубиной до 0,54 м (рис. 2: 6 ; 3: 4 ). На дне имелись следы огня

Рис. 4. Находки из ритуальных ям Семилукского городища

1–3 – № 24; 4–7 – № 30; 8, 9 – № 48; 10–13 – № 60

1 – бронза; 2 – кость; 3–13 – керамика

Рис. 5. Находки из ритуальных ям Семилукского городища ( 1–8 ), поселения Ксизово-19 ( 9, 10 ), Пекшевского ( 11–15 ) и 1-го Волошинского городищ ( 16 )

1–2 – № 63; 3 – № 64; 4, 5 – № 78; 6 – № 134; 7, 8 – № 135; 9, 10 – № 4; 11–15 – № 19;

16 – № 2

1, 4, 8–10, 16 – железо; 2, 5–7, 11–15 – керамика; 3 – бронза

в виде тонкого слоя золы. В заполнении находок немного: 5 костей животных и 17 фрагментов керамики. Но у южной стенки размещался толстостенный горшочек (рис. 5: 7 ), а у северной – железный наконечник копья (рис. 5: 8 ).

Признаком ритуального назначения комплекса служат не только имевшие, надо полагать, немалую ценность предметы вооружения, но в определенном контексте также черепки и кости животных, обычно составляющие мусорные отложения. Сами по себе, даже в немалом количестве, такие находки малоинформативны. Но их сопряженность с остатками кострища, некоторые другие нюансы делают культовую принадлежность сооружения вполне очевидной.

Так, в семилукской яме 30, отстоявшей на 7 м от одного из погребений, было найдено много лепной керамики ( Пряхин , 1985. Л. 40). Яма имела овальную форму, размеры 1,20 × 1,54 м и глубину 0,6 м (рис. 2: 2 ). Заполнение внизу включало золу. На уровне материка в яме размещался развал горшка (рис. 4: 6 ). Ниже, преимущественно в верхней части ямы, лежали еще один развал (рис. 4: 5 ), обломки горшочка (рис. 4: 4 ) и вазочки на поддоне (рис. 4: 7 ), а также фрагменты других сосудов. По местоположению видно, что керамика попала в яму в процессе засыпки.

По количеству керамических материалов выделяется и яма 60, удаленная всего на 2 м от погребения ( Пряхин , 1987. Л. 28). Эта круглая яма имела диаметр 1,25 м, несколько расширялась книзу и достигала глубины 0,68 м (рис. 2: 3 ; 3: 3 ). В ее заполнении залегали фрагменты примерно десяти сосудов, а на дне имелась мощная прослойка золы, углей и прокаленного песка, в которой размещались каменный пест и крупные керамические обломки, принадлежавшие четырем горшкам (рис. 4: 10–13 ). Несомненно, что здесь, как и в яме 48, битая посуда целенаправленно сбрасывалась в костер. Кстати сказать, тот же ритуал прослежен и в одном из семилукских погребений ( Разуваев , 2015б. С. 160, 161).

Многочисленные керамические фрагменты и кости животных залегали среди продуктов горения еще в одной семилукской яме, отстоявшей на метр от той, что вмещала наконечник копья ( Цыбин , 1993. Л. 8–9). Это округлая яма 134, имевшая диаметр по верху 1,1 м, по дну – 1,5 м и достигавшая глубины 0,56 м (рис. 2: 6 ). Ее заполнение по центру включало обильную примесь золы. Золистый слой толщиной 0,1 м размещался также и на дне. Вверху ямы и в слое над ней лежали обломки крупного сосуда (рис. 5: 6 ). Из заполнения происходят еще 51 черепок, 2 глиняных пряслица и 145 костей животных.

К ритуальным, видимо, следует отнести и выявленную на Пекшевском городище яму 19 ( Медведев , 1985. С. 25, 26). Она имела овальную форму, размеры 0,75 × 1 м, глубину 0,34 м (рис. 2: 8 ). В верхней части содержала довольно много глиняных изделий: 39 черепков, часть пряслица, «хлебец» (рис. 5: 12 ), 12 обломков зооморфных фигурок (рис. 5: 13–15 ). Ниже возле северной стенки ямы находилась небольшая чашка (рис. 5: 11 ), а на дне лежали 5 черепков и рыбья чешуя. Глиняные поделки, подобные найденным здесь, считаются культовыми предметами ( Шрамко , 1987. С. 128–140).

Как жертвенные принято интерпретировать ямы, содержавшие звериные скелеты либо их части. По крайней мере, одна бесспорно такая открыта на 1-м Волошинском городище.

Это округлая яма 2 в раскопе VI ( Либеров и др ., 1968. Л. 29). Она имела диаметр по верху 0,75 м, книзу расширялась до 1 м и была углублена в материк на 0,25 м (рис. 2: 9 ). Поверх ямы, хотя и не полностью ее перекрывая, располагался очаг, представлявший собой овальную линзу прокаленной почвы размерами 0,55 × 0,60 м и толщиной 0,15 м. В нем было найдено около 70 керамических обломков и 10 костей животных. Гумусированное заполнение ямы включало золу и мелкие угольки, а также содержало свыше 60 фрагментов керамики и 5 костей животных. Плоское дно было слегка обмазано светлой глиной. На нем, прижимаясь задней частью к южной стенке, лежал скелет собаки, размещавшийся на левом боку. Под левой лопаткой находился железный наконечник стрелы (рис. 5: 16), которой животное, очевидно, и было убито.

Есть информация, к сожалению, в отчет о раскопках не попавшая, что на городище была еще одна яма со скелетом собаки, также перекрытая очагом ( Ко-лышницын, Либеров , 1975. С. 62). Третье захоронение собаки, возможно, было выявлено в круглой яме 1 раскопа III ( Пузикова и др ., 1966. Л. 71). Яма имела диаметр по верху 0,85 м, по дну – 0,68 м, глубину 0,5 м. Ее стенки сужались книзу, но в южной был устроен подбой, в котором лежал плохо сохранившийся скелет животного. Заполняла яму плотная темно-коричневая почва, внизу содержавшая угольки и золу.

Судя по археологическим данным, собака играла важную роль в культовых практиках восточноевропейских народов скифской эпохи ( Берестнев , 1999; Си-ника , 2006). В скифской лесостепи она являлась одним из основных жертвенных животных ( Анрiенко , 1974. С. 90). Так, на Бельском городище при раскопках одного из зольников были найдены восемь собачьих скелетов со следами насильственной смерти, размещавщиеся в глубокой яме, в заполнении которой залегали многочисленные фрагменты керамики и кости животных, свод человеческого черепа и части глиняных хлебцов ( Заднiков, Шрамко , 2009. С. 10). В другой яме было две собаки, у одной в позвоночнике застрял бронзовый наконечник стрелы ( Черненко и др. , 2004. С. 342).

Итак, не менее 16 ям на шести среднедонских поселениях скифского времени содержат явственные следы культово-ритуальных действий. Причем более половины из них открыты на Семилукском городище. В принципе, это неудивительно, учитывая наличие там многочисленных захоронений. В свою очередь, соседство, да еще и в немалом числе, ритуальных ям служит дополнительным аргументом в пользу неслучайного характера погребально-жертвенных комплексов этого городища. По-видимому, оценка самого памятника, рассматривавшегося, прежде всего, в качестве бытового ( Пряхин, Разуваев , 1995), нуждается в пересмотре. Пожалуй, теперь появились основания говорить о том, что какое-то время городище функционировало как святилище.

Пока неясно, сооружались ли специально ямы для ритуалов или использовались имеющиеся углубления. Разброс их параметров свидетельствует, кажется, в пользу второго предположения. Важно, что в этих сооружениях получен комплект находок, позволяющий судить об ассортименте вещей, использовавшихся в качестве вотивных приношений. В целом же вводимые в научный оборот новые источники дают более адекватное представление о сакральной области жизни обитателей среднедонских поселений.

Список литературы Ритуальные ямы на среднедонских поселениях скифской эпохи

- Агрэ Д., 2002. К вопросу о ритуальных ямах во Фракии и Северном Причерноморье // Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища: материалы Междунар. науч. конф. Ч. 2 / Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 278.

- Андрiенко В. П., 1974. Основнi культовi обряди та споруди у племен лiсостеповоi Скифii // Вiсник Харькiвського унiверситету. № 104. Вип. 8. С. 89–96.

- Балабанов П. М., 2015. Ритуальные ямы в Древней Фракии в I тысячелетии до н. э.: топография, хронология, интерпретация (предварительные заметки) // Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики / Гл. ред. Е. П. Токарева. Зимовники: Зимовниковский краеведческий музей. С. 109–125.

- Берестнев С. И., 1999. О роли собаки в религиозно-мифологических представлениях древних индоевропейских племен // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. 1997–1998. Харьков: Бизнес Информ. С. 41–49.

- Бессонова С. С., Скорый С. А., 2001. Мотронинское городище скифской эпохи (по материалам раскопок 1988–1996 гг.). Киев; Краков: ИА НАНУ. 242 с.

- Володин С. А., 2018. Культово-поминальные комплексы скифского времени на Среднем Дону // КСИА. Вып. 252. С. 116–127.

- Воропаева Н. Н., 2011. Культовые комплексы городища Большое Сторожевое на Среднем Дону // АЭАЕ. № 1 (45). С. 102–106.

- Гавриш П. Я., 2000. Племена скiфського часу в лiсостепу Днiпровського Лiвобережжя (за матерiалами Припсiлля). Полтава: Археологiя. 232 с.

- Ефремова Н. С., 2016. Культовые комплексы Северной Азии: производственные, поселенческие, погребальные // Уральский исторический вестник. № 4 (53). С. 25–32.

- Заднiков С. А., Шрамко I. Б., 2009. Розкопки зольника 13 на Захiдному укрiпленнi Бiльського городища // Археологiчнi дослiдження в Українi. 2006–2007 / Гол. ред. Д. Н. Козак. Київ: Інститут археології Національної академії наукУкраїни. С. 8–10.

- Итина М. А., 1979. Реконструкция некоторых первобытных обрядов методом аналогий // Этнография и археология Средней Азии / Ред. А. В. Виноградов. М.: Наука. С. 15–19.

- Калинина И. В., 2009. Очерки по исторической семантике. СПб.: Изд-во СПбГУ. 268 с.

- Колышницын Н. В., Либеров П. Д., 1975. Работы Воронежской лесостепной скифской экспедиции // АО 1974 г. М.: Наука. С. 61.

- Косарев М. Ф., 2003. Основы языческого миропонимания: По сибирским археолого-этнографическим материалам. М.: Ладога-100. 352 с.

- Кулатова I. М., 2008. Рятiвнi дослiдження на поселеннi скiфського часу в ур. Лiсовий Кут у Бiльску // Археологiчний лiтопис Лiвобережної України. № 1–2. С. 137–147.

- Либеров П. Д. Отчет о работе Воронежского отряда лесостепной экспедиции ИИМК АН СССР в 1958 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1726.

- Либеров П. Д., Гуляев В. И., Пузикова А. И., Шкурко А. И., Тихонов Б. Г. Отчет об археологических исследованиях Воронежской лесостепной скифской экспедиции в 1968 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3692.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2002. О назначении некоторых предметов инвентаря и роли жертвенных животных в погребальном ритуале меотов IV в. до н. э. (по материалам Прикубанского могильника) // Боспорский феномен: погребальные памятники и святилища: материалы Междунар. науч. конф. Ч. 2 / Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 173–175.

- Медведев А. П. Отчет скифо-сарматского отряда археологической экспедиции Воронежского университета за 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10735.

- Медведев А. П. Отчет скифо-сарматского отряда археологической экспедиции Воронежского университета о раскопках Пекшевского городища в 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11844.

- Меркулов А. Н., 2017. Поселение 2 у хут. Титчиха на Среднем Дону (исследования 2016 г.) // История: факты и символы. № 2 (11). С. 77–85.

- Меркулов А. Н., 2018. Материалы скифского времени городища Большое Сторожевое из раскопок 1987–1988 гг. // История: факты и символы. № 4 (17). С. 17–30.

- Мурзин В. Ю., Ролле Р., Герц В., Скорый С. А., Махортых С. В., Белозор В. П., 2001. Исследования совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции в 2000 г. Киев: ИА НАНУ; Немецкое науч.-исслед. о-во. 72 с.

- Обломский А. М., Разуваев Ю. Д., 2013. Грунтовые погребения скифского времени у с. Ксизово на Верхнем Дону // КСИА. Вып. 231. С. 183–195.

- Пряхин А. Д. Отчет об исследованиях Семилукского городища в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10877.

- Пряхин А. Д. Отчет о раскопках Семилукского городища в 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11271.

- Пряхин А. Д. Отчет об исследованиях Семилукского городища в 1987 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11997.

- Пряхин А. Д., Разуваев Ю. Д., 1995. Семилукское городище позднескифского времени на р. Дон (основные результаты раскопок 1984–1993 гг.) // Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 4 / Отв. ред. В. П. Челяпов. Рязань: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Рязанской обл. С. 43–68.

- Пряхин А. Д., Разуваев Ю. Д., 2000. К интерпретации захоронений на Семилукском городище скифского времени // Скифы и сарматы в VIII–III вв. до н. э.: палеоэкология, антропология и археология / Отв. ред.: В. И. Гуляев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 249–257.

- Пузикова А. И., 1969а. Поселения Среднего Дона // Население Среднего Дона в скифское время / Отв. ред. А. П. Смирнов. М.: Наука. С. 41–81. (МИА; № 151.)

- Пузикова А. И., 1969б. Работы Воронежской лесостепной экспедиции // АО 1968 г. М.: Наука. С. 52–54.

- Пузикова А. И., Качалова Н. К., Гуляев В. И., Корнюшин Г. И. Отчет о работе Лесостепной Скифской экспедиции в 1966 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3334.

- Разуваев Ю. Д., 2015а. Могильник на Семилукском городище скифского времени в свете новых исследований // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. № 2. С. 98–107.

- Разуваев Ю. Д., 2015б. Новый погребальный комплекс скифского времени на Семилукском городище // КСИА. Вып. 231. С. 157–166.

- Разуваев Ю. Д., 2016. Захоронения и останки людей на поселениях Лесостепной Скифии: состояние источников // РА. № 3. С. 102–120.

- Разуваев Ю. Д., 2018а. Находки человеческих костей на поселениях скифского времени в лесостепном Подонье // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 23. № 6. С. 6–17.

- Разуваев Ю. Д., 2018б. Разрозненные человеческие останки на поселениях Лесостепной Скифии: обзор интерпретационных подходов // Вестник Томского государственного университета. История. № 55. С. 142–147.

- Разуваев Ю. Д., 2020. Культовые постройки на среднедонских поселениях скифской эпохи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 125. № 4. С. 123–135.

- Сериков Ю. Б., 2010. Человеческие жертвоприношения на культовых памятниках Урала // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Вып. 4. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С. 83–102.

- Синика В. С., 2006. Собака в погребальном обряде варварского населения Северного Причерноморья в скифо-сарматское время // Археологическое изучение Центральной России: тез. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. В. П. Левенка (13–16 ноября 2006 г.) / Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т. С. 219–222.

- Сорокина Н. П., Сударев Н. И., 2001. Предметы, связанные с культами и магией из погребений кепского некрополя VI–II вв. до н. э. // Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование государства: материалы Междунар. науч. конф. Ч. 1 / Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 133–139.

- Топоров В. Н., 1988. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках / Отв. ред. Е. С. Новик. М.: Наука. С. 7–60.

- Цыбин М. В. Отчет об исследованиях Семилукского городища в г. Семилуки Воронежской области в 1993 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 19328.

- Черненко Е., Ролле Р., Херц В., Скорый С., Махортых С., Белозор В., 2004. Работы на Бельском городище и его округе // Археологiчнi вiдкриття в Українi 2002–2003 рр. / Ред. Н. О. Гаврилюк. Київ: Шлях. С. 342–344.

- Шрамко Б. А., 1987. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев: Наукова думка. 184 с.