Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры: новые концепции интерпретации

Автор: Ефремова Н.С., Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Васильев С.К., Дураков И.А., Селин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования культовых объектов восточного варианта пахомовской культуры, расположенных на площади памятника Тартас-1. Комплекс ям, представлявший собой остатки каркасно-столбовых конструкций и обрядовые сооружения, позволил предположить существование особого вида ритуальной деятельности, связанной с жертвоприношениями: в ряде ям найдены фрагменты керамики, кости животных и даже человека, а также охра в заполнении объектов. Большое значение имеет присутствие здесь объектов, связанных с плавкой бронзы, о чем свидетельствует обнаружение прокаленных ям, содержавших фрагменты криц и технической керамики. Расположение культовых комплексов на периферии единокультурного некрополя позволяет связать данные объекты и с погребально-поминальными ритуалами, а весь комплекс интерпретировать как общинное святилище.

Эпоха поздней бронзы, восточный вариант пахомовской культуры, ритуальный комплекс, идеологические представления, жертвоприношение, бронзолитейное производство

Короткий адрес: https://sciup.org/145144894

IDR: 145144894 | УДК: 903.7

Текст научной статьи Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры: новые концепции интерпретации

Исследование ритуальных комплексов восточного варианта пахомовской культуры, расположенных на площади разновременного памятника Тартас-1 (Венгеровский р-н Новосибир-314

ской обл.), проводится с 2012 г. За это время было выявлено как минимум пять объектов, в т.ч. в виде каркасно-столбовых конструкций, локализованных на периферии разновременных могильников, в непосредственной близости от единокультурных захоронений. В 2017 г. исследование ритуальных объектов было продолжено. На площади 510 м2 выявлены как следы каркасно-столбовых сооружений, так и серия крупных ям, представлявших большой интерес в свете проблемы реконструкции древних идеологических воззрений.

Исследованный участок расположен на юго-западной периферии памятника. Всего обнаружено 178 ям, часть из которых содержала находки в виде фрагментов керамики и фрагментированных костей животных. При этом в семи ямах обнаружена только керамика, в 14 – мелкие фрагменты костей животных. Керамика и остеологические остатки содержались в 25 ямах, в двух ямах при этом отмечены еще и кости рыб. В шести ямах зафиксировано присутствие охры. Среди ям на высоте 0,1 м над уровнем материка выявлен объект, представлявший собой пятно серо-черной мешаной плотной супеси диаметром до 1,3 м, содержавший мелкую керамику и кости животных; здесь же обнаружен небольшой фрагмент бронзы. В непосредственной близости от него среди столбовых ям располагался золистый прокал диаметром до 0,7 м. Культурный слой на данном участке был насыщен фрагментами керамики, относящимися к восточному варианту пахомовской культуры, и в меньшей степени костями животных. Отмечено также присутствие охры и известняка.

Три ямы (№ 1361, 1377, 1393) располагались на некотором удалении от края террасы и составляли дугообразный ряд с исследованными в 2016 г. аналогичными ямами № 1184 и 1187 [Мо-лодин и др., 2016, с. 360]. Все ямы ок. 1 м в диаметре, глубиной до 0,7 м, имели прямые стенки и ровное дно. Отличительной особенностью данных сооружений является наличие участка ярко-оранжевого прокаленного суглинка шириной до 0,1 м, расположенного по периметру ям; в одном случае удалось зафиксировать следы глиняной обмазки, а также присутствие в их заполнении угля и конкреций. Среди находок отмечены фрагменты крицы и технической керамики. Все ямы содержали в заполнении фрагменты керамики восточного варианта пахомовской культуры и мелкие ко сти животных. Наличие на культовом комплексе ряда из пяти идентичных ям, связанных, по-видимому, с плавкой металла, может подтвердить точку зрения об особом отношении к этому виду производства в древности. Расположение подобных объектов на площади некрополя, на возвышенном, удаленном от постоянного пункта обитания коллектива месте, свидетельствует о сакрализации производства бронзы и, возможно, о существовании сопутствовавших этому процессу обрядовых действий, включающих ритуалы жертвоприношения.

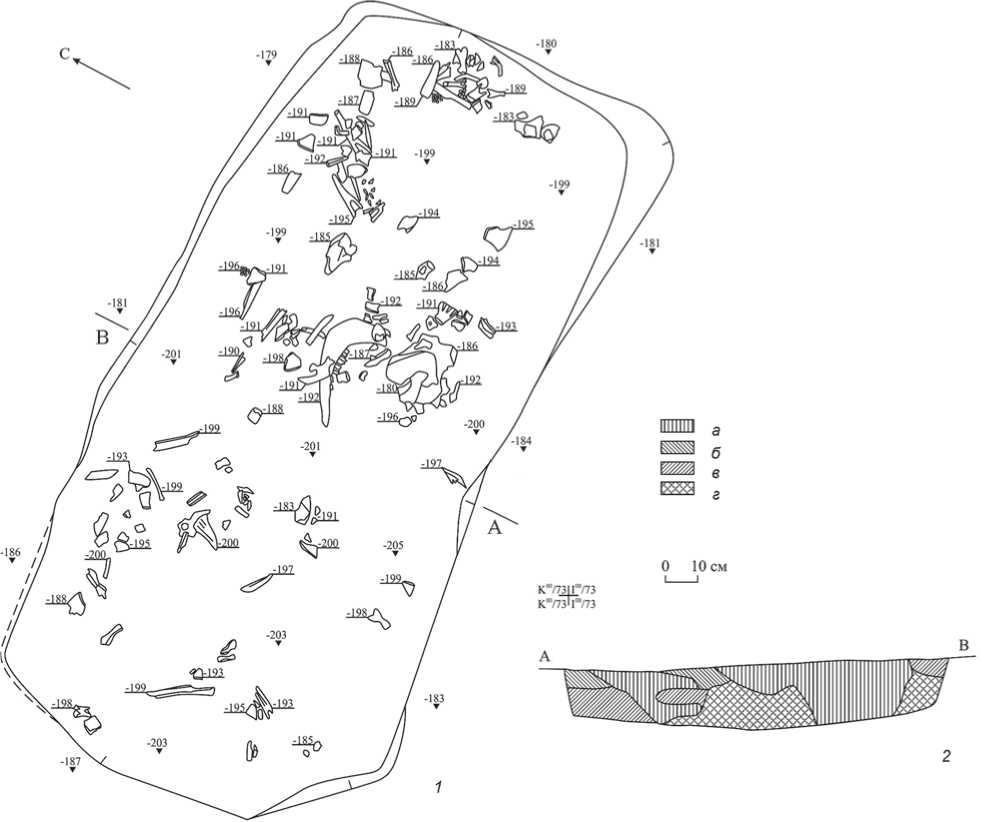

Подтверждением данному предположению служит наличие объемной жертвенной ямы (№ 1442), расположенной в непосредственной близо сти от указанных сооружений (рис. 1). Подчетырехугольная яма размером 2,58 × 1,25 м была ориентирована продольной осью по линии В – З и имела глубину от уровня материка до 0,22 м. Заполнение ямы было насыщено фрагментами керамики и остеологическими остатками. В западной половине ямы зафиксировано большое количество чешуи, костей и челюстей крупных рыб.

Скопление костей животных из ямы насчитывало 438 экз. По определению канд. биол. наук С.К. Васильева, более 94 % из них – мелкорубленные неопределимые обломки: 315 ед. мелкого размерного класса от распавшихся костей и 98 – среднего и крупного. До вида удалось определить 26 костей от пяти видов домашних и диких млекопитающих (кости/минимальное число особей): лошадь – 4/2, корова – 14/2, овца – 2/1, лось – 5/1, медведь – 1/1.

Лошадь представлена нижним отделом плечевой кости, мелким фрагментом таза и двумя изолированными зубами: верхним (М3) от взрослой особи и молочным зубом из нижней челюсти. Остатки коровы включают три мелких обломка черепа, целую правую ветвь нижней челюсти взрослой особи и два обломка восходящей ветви, три изолированных зуба верхней и нижней челюсти, нижний конец и обломок диафиза плюсневой кости, целую пяточную кость и первую фалангу полувзрослой особи с неприросшим верхним эпифизом. От овцы сохранился нижний эпифиз плюсневой кости и первая фаланга. Лось представлен почти целой лобнозатылочной частью черепа со срезанными по основанию штангами рогов, тремя первыми фалангами (целой, неполной и обломком) и запястной костью. Медведю (некрупной молодой особи) принадлежит пяточная кость без проксимального отдела.

Среди костей рыбы особо следует выделить челюсть крупной щуки, несомненно, отличающуюся от фрагментов мелких особей, видовой состав которых еще предстоит определить.

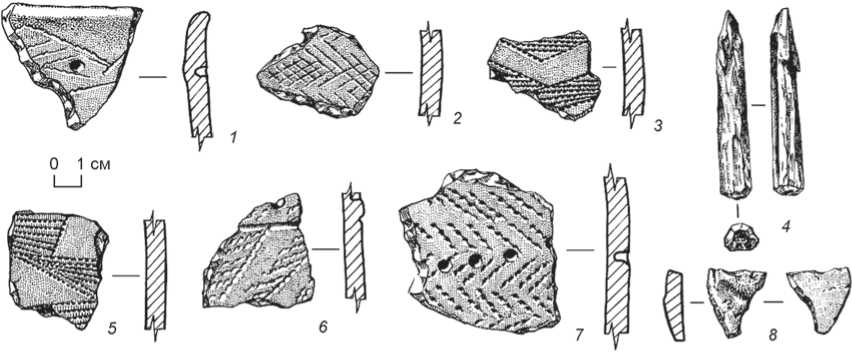

Керамический комплекс насчитывает 187 фрагментов керамики, в т.ч. и очень мелкой, относящейся к восточному варианту пахомовской культуры (рис. 2, 1–6 ). Среди индивидуальных находок – фрагмент оселка и заготовка для костяного наконечника стрелы типа томара (рис. 2, 8, 7 ).

Наиболее близким аналогом рассмотренной ямы можно считать культовый объект на поселении Фитце на территории современной Германии. В жертвенной яме, датированной I в. до н.э., среди фрагментов керамики и жерновов был обнаружен череп благородного оленя с рогами. Подчеркивая, что в это время в качестве жертвенных использо-

Рис. 1. Яма № 1442. Могильник Тартас-1.

1 – план; 2 – стратиграфический разрез по линии А – В: а – темно-серая гомогенная супесь; б – желто-серая мешаная супесь; в – желтый, с серыми вкраплениями, мешаный материковый суглинок; г – желто-серая мешаная супесь с включениями желтого материкового суглинка.

Рис. 2. Находки из ямы № 1442. Могильник Тартас-1.

1 – 6 – фрагменты керамической посуды восточного варианта пахомовской культуры; 7 – заготовка костяного наконечника стрелы; 8 – фрагмент абразива.

вались исключительно домашние животные, автор связывает данный объект с культом плодородия и, возможно, культом умерших [Schneeweiss, 2013]. Интересно, что ряд находок, обнаруженных в яме № 1442, в целом аналогичны материалам святилища Куйлю, исследованного на территории Горного Алтая и связанного с производственными культами. Материалы святилища включают большое количество фрагментов керамики, костей животных, рогового сырья, а также наконечников стрел и заготовок для них [Молодин, Ефремова, 2010].

Особенности расположения комплексов и специфический набор обнаруженных на них артефактов позволили интерпретировать данные объекты как культовые и связать осуществлявшуюся на них деятельность и с бронзолитейным производством, и с погребально-поминальными обрядами. По данным этнографии, литье металла и изготовление бронзовых изображений могло соотноситься как с идеями плодородия в охотничьем промысле, так и с идеями заботы о здоровье человека [Балакин, 1985, с. 24–25]. Локализация ритуальных комплексов на территории, примыкающей к участку могильника пахомовской культуры (несколько новых погребений исследовано в отчетном году), свидетельствует о возможной взаимосвязи этих объектов. Результатом исследований прошедшего полевого сезона является и выявление двух видов ям – относящихся к каркасно-столбовым конструкциям и обрядовых. Поскольку отправление ритуалов ставило целью обретение поддержки «высших сил», обязательной составляющей культового действа являлось жертвоприношение (в различных вариантах, вплоть до человеческого), что подтверждается наличием остатков керамической посуды, чаще всего разбитой и представленной фрагментарно, а также костей животных, птиц, рыб, по-видимому, являющихся остатками жертвенной пищи – принесенной в жертву либо составлявшей ритуальную трапезу. Учитывая большую массовую долю керамического материала, а также значительное количество жертвенных ям и присутствие охры, можно предположить, что ритуалы, связанные с принесением жертвы, играли важную роль в идеологических представлениях носителей восточного варианта пахомовской культуры.

Возможно, ритуальная деятельность на памятнике была призвана оказывать широкое влияние на жизнь социума; жертвоприношения могли иметь целью обеспечение общего благосостояния коллектива, при этом само культовое место имело статус общинного [Ефремова, 2016].

Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 17-11-54601.

Список литературы Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры: новые концепции интерпретации

- Балакин Ю.В. О реконструкции ритуала, связанного с изготовлением бронзовых изображений // Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1985. - С. 23-25.

- Ефремова Н.С. Культовые комплексы Северной Азии: производственные, поселенческие, погребальные // Урал. истор. вестн. - 2016. - № 4 (53). - С. 25-32.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С. Грот Куйлю - культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - 264 с.

- Молодин В.И., Хансен С., Дураков И.А., Райнхольд С., Кобелева Л. С., Ненахова Ю.Н., Ненахов Д. А., Демахина М.С., Селин Д.В. Новейшие археологические открытия на памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXI. - С. 357-360.

- Schneeweiss J. Hirschkult bei den Germanen? Die Deponierung von Hirschgewieh und Feuerboek aus Vietze an der Elbe // Landschaft, Besiedlung und Siedlung. Archaeologische Studien im nordeuropaeischen Kontext. -Hamburg, 2013. - P. 177-190.