Робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава. Первый опыт (проспективное рандомизированное исследование)

Автор: Айрапетов Г.А., Яблонский П.К., Сердобинцев М.С., Дзиов З.В., Наумов Д.Г.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 5 т.29, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Первичное тотальное эндопротезирование коленного сустава давно доказало свою эффективность при лечении остеоартрита коленного сустава при 3-4 стадиях. Общеизвестно, что это вмешательство не только улучшает качество жизни, но помогает восстановить функцию сустава и устранить развивающиеся деформации его оси.Цель. Сравнение ранних результатов тотального эндопротезирования коленного сустава при помощи робот-ассистированной технологии с мануальной классической техникой.Материалы и методы. В проспективное рандомизированное исследование включены 20 пациентов с диагнозом «Остеоартрит коленного сустава 3 стадии» с варусной деформацией оси коленного сустава. Пациентов разделили на 2 репрезентативные группы, десяти из них выполнили робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава, а 10 - традиционную мануальную технику. Для клинической оценки использовались функциональные шкалы KSS, WOMAC, Lysholm Score, выполнялась оценка послеоперационных рентгенограмм.Результаты. По клиническим функциональным шкалам через 10 дней после операции отмечалось улучшение показателей у больных в обеих группах (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Робот-ассистированное эндопротезирование, коленный сустав, остеоартроз

Короткий адрес: https://sciup.org/142238593

IDR: 142238593 | УДК: 004.9:617.728.3-089.843-77 | DOI: 10.18019/1028-4427-2023-29-5-475-480

Текст научной статьи Робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава. Первый опыт (проспективное рандомизированное исследование)

Первичное тотальное эндопротезирование коленного сустава давно доказало свою эффективность при лечении остеоартрита коленного сустава при 3-4 стадиях. Общеизвестно, что это вмешательство не только улучшает качество жизни, но помогает восстановить функцию сустава и устранить развивающиеся деформации его оси. В мире ежегодно выполняется около 2 млн. таких операций [1, 2].

Роботизированное ассистирование оперативных вмешательств – современное активно развивающееся направление научно-практических исследований, которые охватывают многие виды специализированной хирургической помощи при разнообразной патологии [3-6]. Впервые роботизированная операция в хирургической ортопедии была описана в 1993 году [7], в последние годы использование роботических технологий в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата получило свое дальнейшее развитие. Применение роботизированной ассистенции относят к одному из методов эндопротезирования коленного сустава, при котором «рука робота» обеспечивает выполнение резекции бедренной и большеберцовой костей и формирование костного ложа протеза коленного сустава под контролем врача [8]. Работа такой системы включает в себя два основных этапа [9]:

-

1) предоперационное планирование выполняется на основе данных компьютерной томографии тазобедренного, коленного и голеностопного суставов с предварительным расчетом углов опила резецируемых костей, размеров и положения компонентов;

-

2) резекция костей активной системой ("рукой" робота) на основе предоперационного индивидуального планирования, имплантация компонентов эндопротеза и контроль баланса мягких тканей под контролем навигации.

В литературе имеются многочисленные публикации, в которых авторы описывают, что использование роботизированного ассистирования при имплантации эндопротеза помогает более точно рассчитать уровень опила дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела большеберцовой кости, подобрать оптимальные размеры компонентов эндопротеза и сформировать правильную механическую ось конечности под контролем навигации [10-12], что, в свою очередь, обеспечивает хороший баланс связок [13-15]. В своем исследовании E.L. Hampp с группой соавторов показали, что точность опила и позиционирование компонентов эндопротеза при робот-асси-стированных операциях выше по сравнению с мануальным тотальным эндопротезированием коленного сустава [16].

Цель – сравнение ранних результатов тотального эндопротезирования коленного сустава при помощи робот-ассистированной технологии с мануальной классической техникой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проспективное рандомизированное исследование проводилось в период с 03.04.2023 г. по 28.04.2023 г. в условиях Центра хирургии костей и суставов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. В исследование включено 20 пациентов с диагнозом «Идиопатический остеоартрит коленного сустава 3 ст. с варусной деформацией оси сустава», учитывали варусную деформацию до 8º. Стадию процесса определяли по классификации Kellgren – Lawrence. С целью рандомизации путем использования компьютерного генератора случайных чисел пациенты разделены на 2 группы: десяти пациентам выполнена имплантация эндопротеза коленного сустава при помощи роботизированной техники (группа 1), 10 больным осуществлено эндопротезирование сустава по стандартной мануальной технологии (группа 2). Пациенты в группе 1 были проинформированы о преимуществах и недостатках роботизированного эндопротезирования. Половозрастная характеристика больных и клинические параметры функции коленного сустава до операции представлены в таблице 1.

Таблица 1 Данные пациентов и параметры функции коленного сустава

|

Параметр |

Группа 1 |

Группа 2 |

p |

|

|

Возраст пациентов, годы, Me (Q1-Q2) |

61,4 (48-72) |

63,4 (47-75) |

> 0,05 |

|

|

Мужчины |

абс. |

4 |

3 |

|

|

% |

40 |

30 |

||

|

Женщины |

абс. |

6 |

7 |

|

|

% |

60 |

70 |

||

|

Левая сторона |

абс. |

5 |

6 |

|

|

% |

50 |

60 |

||

|

Правая сторона |

абс. |

5 |

4 |

|

|

% |

50 |

40 |

||

|

Тип импланта CR |

абс. |

9 |

7 |

|

|

Тип импланта PS |

абс. |

1 |

3 |

|

|

Шкала KSS, баллы, Me (Q1-Q2) |

60,5 (49-68) |

59 (44-66) |

> 0,05 |

|

|

Шкала Лисхольма, Me (Q1-Q2) |

57 (47-64) |

56,5 (46-62) |

> 0,05 |

|

|

Шкала WOMAC, баллы, Me (Q1-Q2) |

31 (27-35) |

33 (29-39) |

> 0,05 |

|

Приведенные в таблице данные свидетельствуют об отсутствии статистически значимых различий между исследуемыми группами больных и о возможности последующего корректного анализа полученных результатов.

Предоперационная подготовка . Пациентам группы 1 в предоперационном периоде была выполнена компьютерная томография тазобедренного, коленного и голеностопного суставов для предоперационного планирования размеров компонентов, расчёта углов отклонения оси нижней конечности и окончательного позиционирования компонентов с учетом корректировки оси. Больным группы 2 выполнено стандартное планирование по рентгенотелескопическим снимкам.

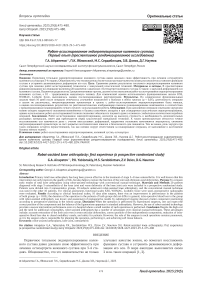

Хирургическая техника . Всем пациентам перед разрезом выполняли антибиотикопрофилактику и введение транексамовой кислоты по стандартной схеме. Все операции были выполнены одним хирургом. Во всех случаях выполняли механическую философию выравнивания. Робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава также предполагало наличие ассистента, обеспечивающего компьютерную часть операции. Конечность пациентов устанавливали на специальный фиксатор. В дистальную часть бедра и проксимальную часть голени устанавливали по два пина с датчиками для связи с навигацией (рис. 1).

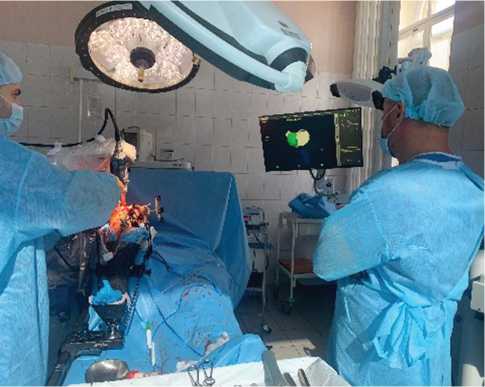

Во всех случаях выполняли стандартный медиальный парапателлярный доступ. В область медиального надмыщелка бедра и медиальную часть бугристости большеберцовой кости устанавливали чек-поинты для синхронизации данных с роботом. После чего выполняли регистрацию анатомических ориентиров с сопоставлением 3D-модели компьютерной томографии пациента (рис. 2).

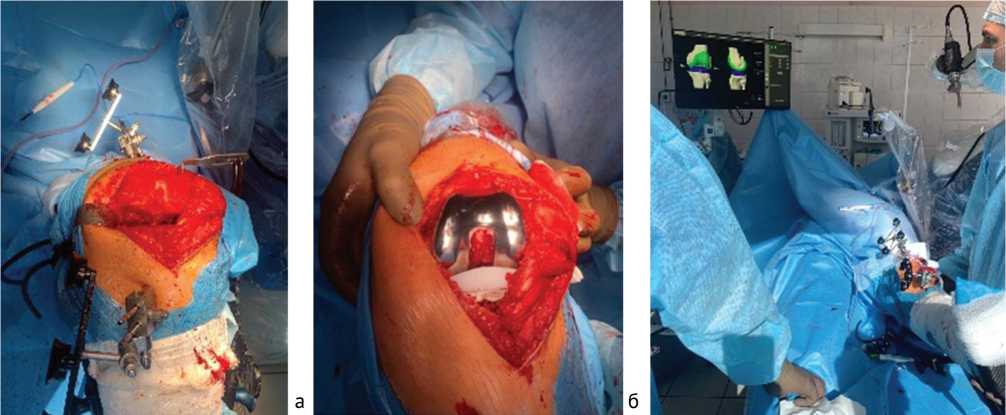

Следующим этапом подводили “руку” робота для выполнения опилов бедренной и большеберцовой костей. Выполнение опилов постоянно контролировали на мониторе, что являлось “необычным” при переходе с мануальной техники (рис. 3, 4).

Рис. 1. Укладка конечности с датчиками для навигации

Рис. 3. Выполнение опила дистального отдела бедра

Рис. 2. Регистрация анатомических ориентиров

Рис. 4. Контроль выполнения опила на мониторе

После осуществления опилов выполняли релиз мягких тканей, обработку ложа большеберцовой кости под киль эндопротеза и установку окончательной конструкции по стандартной хирургической технике (рис. 5).

Далее оценивали стабильность сустава под контролем навигации и отслеживали трекинг надколенника в межмыщелковой борозде (рис. 6).

В группе 2 проводилась традиционная мануальная техника эндопротезирования коленного сустава при помощи экстрамедуллярного направителя. Послеоперационный период проходил равнозначно в обеих группах, включая профилактику тромбоэмболических осложнений и стандартный курс реабилитации. На следующий день выполняли рентгенограммы для контроля послеоперационных результатов, при оценке которых определяли корректность установленных компонентов с учетом восстановления механической оси конечности, соответствия размеров компонентов и возможного запиливания бедренного компонента в передний кортикал. Пациентов наблюдали в отделении в течение 10 дней для оценки ранних послеоперационных результатов.

Статистический анализ полученных в ходе исследования данных строился согласно современным требованиям описательной статистики в медико-биологических исследованиях [17]. Использовали специализированное программное обеспечение – Statistica 13 и IBM SPSS® Statistics версии 20. Нормальность распределения количественных признаков исследовалась по критерию Шапиро – Уилка, установлено распределение изучаемых параметров, отличающееся от нормального. В связи с этим дальнейший статистический анализ проводили с применением непараметрических методов. Вычислялись медиана (Ме) и интерквартильный размах (Q1-Q3).

Рис. 5. Интраоперационные фото: а – выполненные опилы, б – установленный эндопротез

Рис. 6. Оценка стабильности сустава под контролем навигации

Для независимых количественных выборок в группах исследования определяли значимость статистических различий показателей путем использования непараметрического U-теста Манна – Уитни, различия считались значимыми при р ≤ 0,05. Сравнение показателей до и после лечения (в зависимых выборках) осуществляли с помощью T-критерия Уилкоксона, различия считались значимыми при р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В обеих группах пациентов ранние послеоперационные функциональные результаты были сопоставимы. Амплитуда движений в коленном суставе у больных обеих групп статистически значимо увеличилась. У пациентов 1 группы при анализе показателей по Me по шкале KSS через 10 дней результаты улучшились в среднем на 20 баллов, по шкале WOMAC – на 19,9 балла, по шкале Лисхольма – на 18 баллов. При робот-ассистированной операции интраоперационная кровопотеря была в среднем меньше на 60 мл, а продолжительность операции больше в среднем на 10 минут. На контрольных рентгенограммах боль- ных группы 1 положение компонентов полностью соответствовало предоперационному планированию, а именно, восстановлена механическая ось конечности, размеры имплантов соответствовали анатомическим размерам кости в данной локализации, отсутствовало «запиливание» бедренного компонента. Среди больных группы 2 определили в 1 случае незначительное запиливание бедренного компонента в передний кортикал, размеры компонентов подобраны корректно, однако у 2-х пациентов определяли остаточный варус 2º. В таблице 2 представлена динамика исследуемых послеоперационных показателей в обеих группах пациентов.

Таблица 2

Послеоперационные показатели в обеих группах, Me (Q1-Q2)

|

Параметр |

Группа 1 |

p |

Группа 2 |

p – value |

|||

|

до операции |

после операции |

до операции |

после операции |

||||

|

Объем движений в коленном суставе |

сгибание, градусы |

108 (100-110) |

127 (115-135) |

< 0,01 |

111 (105-115) |

126,5 (120-130) |

< 0,01 |

|

разгибание, градусы |

173 (165-175) |

180 (180-182) |

< 0,05 |

171,5 (165-175) |

180 (180-180) |

< 0,05 |

|

|

Варусная деформация |

5,3 (4-6) |

0,8º (0-2) |

< 0,01 |

4,5 (4-6) |

1 (0-3) |

< 0,01 |

|

|

KSS, баллы |

60,5 (49-68) |

81 (75-84) |

< 0,01 |

59 (44-66) |

76 (70-84) |

< 0,01 |

|

|

Шкала Лисхольма, баллы |

57 (47-64) |

77,5 (68-82) |

< 0,01 |

56,5 (46-62) |

73 (68-79) |

< 0,01 |

|

|

WOMAC, баллы |

31 (27-35) |

10,1 (8-16) |

< 0,01 |

33 (29-39) |

13,3 (10-19) |

< 0,01 |

|

|

Интраоперационная кровопотеря, мл |

250 (150-270) |

310 (280-350) |

< 0,05 |

||||

|

Длительность операции, минуты |

75 (65-80) |

65 (55-75) |

> 0,05 |

||||

ОБСУЖДЕНИЕ

Робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава активно внедряется в ортопедическую практику. Некоторые авторы считают, что преимущества использования роботов нивелируются стоимостью расходного материала и самого робот-ассистента [9]. Если посмотреть на полученные нами данные клинической оценки, то можно наблюдать сопоставимые результаты увеличения амплитуды движений и клинической оценки результатов через 10 дней. Это, по нашему мнению, объяснимо с учетом того, что операции выполнялись одним хирургом, выполняющим более 100 подобных операций в год и, соответственно, с одной техникой работы с мягкими тканями, а также сопоставимыми параметрами пациентов перед операцией. Конечно, оценка результатов через 10 дней носит предварительный характер суждений и не даёт полного представления о функции, это предполагает необходимость проведения более глубоких исследований.

По некоторым опубликованным данным, использование роботов значительно увеличивает продолжительность операции, при этом может возрастать интраоперационная кровопотеря [14]. Если посмотреть на наши данные, то видно, что объем кровопотери оказался незначительно, но достоверно меньше в группе с использованием робота-ассистента. По нашему мнению, это связано с сохранением во время операции закрытых интрамедуллярных каналов, которые могут быть источником продолжающегося кровотечения во время оперативного вмешательства. Возможно, это положительно скажется и на дальнейшей жизни пациента с учетом важности сохранения красного костного мозга в метаэпифизах костей и желтого костного мозга в костномозговом канале. В некоторых ситуациях сохранение закрытых костномозговых каналов чрезвычайно важно при наличии в них последствий воспалительных процессов. Отметим, что робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава позволяет повысить точность позиционирования имплантов и выравнивания конечности при внесуставных деформациях конечностей [18, 19], а также уменьшить ятрогенное повреждение околосуставных мягких тканей [20].

Если говорить о продолжительности операции, то в целом между исследуемыми группами оно сопоставимо. Дополнительное время расходуется на установку датчиков навигации в бедро и голень, однако, по нашему мнению, время операции необходимо отсчитывать с момента разреза в области коленного сустава. Не расходуется и время на определение размеров компонентов и их положения (особенно ротации) с учетом того, что все это выполняется на этапе предоперационного планирования.

Конечно, при выполнении операции опытными хирургами можно ожидать корректного положения компонентов и баланса связочного аппарата и при стандартном классическом эндопротезировании, однако использование робот-ассистированной техники позволяет обезопасить пациента даже в клиниках с небольшим количеством подобных операций. Это подтверждается и нашими результатами послеоперационного лучевого контроля.

Из дополнительных преимуществ робот-ассисти-рованной техники можно выделить возможность коррекции опилов, расположения компонентов и, соответственно, баланса на любом этапе операции, а также определенную безопасность для мягких тканей с учетом отключения работы полотна при отклонении от заданных параметров расположения кости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава, несмотря на высокую стоимость и необходимость дополнительных расходных материалов, имеет ряд преимуществ перед классической мануальной техникой. К таким преимуществам относятся точное восстановление оси конечности даже с учетом внесуставных деформаций, корректное положение компонентов эндопротеза, снижение интраоперационной кровопотери за счет сохранения закрытых костномозговых каналов и безопасность для пациен- тов. Тем не менее, роль хирурга при таких операциях остается первостепенной, так как именно хирург ответственен за планирование операции, ее выполнение и достижение баланса мягких тканей. Из недостатков использования робота-ассистента можно выделить дополнительное облучение пациента при выполнении предоперационной компьютерной томографии, наличие дополнительного дорогостоящего оборудования в операционной, что существенно уменьшает пространство для работы медицинского персонала.