Роговые ложки Фофановского могильника

Автор: Жамбалтарова Елена Дашиевна, Волков Павел Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе впервые представлена характеристика роговых изделий, интерпретируемых как ложки, из материалов неолита и бронзового века Фофановского могильника - одного из опорных памятников первобытной археологии Восточной Сибири. На основании экспериментально-трасологического анализа описываемых морфологически однотипных артефактов определено функциональное назначение изделий. Фофановские ложки находят аналогии в материалах неолита и бронзового века Прибайкалья, и, в целом, гармонично вписываются в общий культурный контекст региона. Ложки из рога впервые фиксируются в неолитических материалах Прибайкалья и получают дальнейшее развитие в эпоху раннего металла. При этом в более поздних материалах региона отмечается большее разнообразие их форм по сравнению с неолитической эпохой, но доминирующими все также остаются столовые инструменты с уплощенным резервуаром.

Юго-восточное прибайкалье, неолит, бронзовый век, фофановский могильник, роговые ложки, аналогии, трасология, функциональное назначение

Короткий адрес: https://sciup.org/147219546

IDR: 147219546 | УДК: 930’26

Текст научной статьи Роговые ложки Фофановского могильника

Фофановский могильник является одним из крупнейших и древнейших погребальных комплексов Байкальского региона и включает в себя три разновременные группы погребений (ранний неолит, бронзовый век) [Герасимов, Черных, 1975]. Памятник открыт в 1926 г. А. П. Окладниковым [1928]. Работы на могильнике проводились М. М. Герасимовым в 1936 и 1959 гг. [Герасимов, 1941. С. 320; Герасимов, Черных, 1975. С. 23], А. П. Окладниковым в 1948 и 1950 гг. [Окладников, 1955. С. 14], В. П. Коневым в 1987– 1991 и 1996 гг. [Лбова и др., 2008. С. 54–60], с 2007 г. – одним из авторов настоящей статьи. Объект расположен на правом берегу Селенги, в 0,5 км выше дер. Фофаново Ка- банского района Республики Бурятия, на юго-западном, юго-восточном и восточном склонах Фофановской горы.

М. М. Герасимов и Е. Н. Черных, основываясь на стратиграфии, планиграфии могильника и особенностях погребального обряда, выделили три группы погребений [1975. С. 23]. В первую группу входят 28 ранненеолитических (китойских) погребений: 1–7 (1959 г.), 1–17 (1987–1989 и 1996 гг.), 1, 3–5 (2007, 2008, 2013 гг.) и ритуальный объект с черепом медведя (2008 г.). Она характеризуется отсутствием надмогильных сооружений, небольшим уровнем заложения погребений (0,5–1,4 м от современной поверхности), овальной и подпрямоугольной с закругленными углами формами могильных ям, положением умерших на спине или на боку с согнутыми ногами, юго-восточной ориентацией костяков, засыпкой охрой. Радиоуглеродные даты по образцам костей из рассматриваемых погребений укладываются в диапазон от 7610 ± 210 (ГИН-4477) до 6350 ± 50 л. н. (ГИН-4128) [Мамонова, Су-лержицкий, 1989. С. 23–24].

Вторая группа Фофановского могильника включает в себя 29 глазковских погребений: могилы 8–36 (1959 г.) и 6 (2013 г.). Многие из них имеют каменные выкладки над ямами. Умершие помещены на спине в вытянутом положении или с согнутыми ногами. Могильные ямы обычно имеют длинную (до 2,8 м) и узкую (0,5–0,8 м) форму. В состав инвентаря входят наконечники стрел, скребки, ножи, роговые и костяные изделия, металлические орудия, фрагменты керамики и др. [Герасимов, Черных, 1975. С. 43]. По образцам костей из второй группы погребений получены радиоуглеродные даты, укладывающиеся в диапазон от 3670 ± 40 (ГИН-4473) до 4100 ± 100 л. н. (ГИН-4803) [Мамонова, Сулержицкий, 1989. С. 23–24].

Культурно-хронологическое положение третьей группы погребений, в которую входят погребения 37–41 (1959 г.), не определено. Надмогильные сооружения отсутствовали, контуры ям не прослеживались. Костяки находились на глубине 0,45–1 м от уровня современной почвы. Умерших людей клали в могилы в положении на спине, с согнутыми в коленях ногами. Ориентация неустойчивая – от северо-восточной до юговосточной [Там же. С. 45]. В могилах этой группы найдены лишь игольник и фрагменты костяной основы кинжала. По мнению М. М. Герасимова и Е. Н. Черных, эти захоронения произведены позже глазковских [Там же. C. 47–48]. Несколько образцов костей из выделенной группы погребений отправлены на абсолютное датирование.

Несмотря на то что в прошлом на исследуемом памятнике проводились широкомасштабные раскопки, сами материалы исследованы недостаточно. Актуальность нашего исследования определена накоплением обширных археологических материалов (более сотни погребений Фофановского могильника) и необходимостью функционального определения артефактов коллекции. Научная новизна работы заключается в том, что проводится трасологическое исследование ранее неизученных археологических материалов Фофановского могильника, хранящихся в фондах музея БНЦ СО РАН и ГИМа. Всего в этих музейных собраниях обследовано 1 788 предметов, в том числе 883 роговых и костяных изделия. При этом неолитические материалы насчитывают 365 предметов (302 экз. хранится в музее БНЦ, 63 – в ГИМе). Коллекция бронзового века включает в себя 518 предметов (113 ед. хр. из музея БНЦ, 405 – из ГИМа).

Настоящая работа посвящена характеристике четырех роговых изделий из материалов Фофановского могильника. Исходя из этого определены следующие задачи: описание, экспериментально-технологический и трасологический анализ, поиск аналогий, обобщение полученных результатов.

Функциональные и технологические исследования артефактов коллекции базировались на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С. А. Семеновым и Г. Ф. Коробковой (см. [Семенов, 1957; Korobkowa, 1999] и др.). Использовался и опыт синтезированной трасологической методики, адаптированной к работе с материалами археологических коллекций неолитических памятников Северной Азии [Волков, 2013]. В результате экспериментально-трасологического анализа описываемых в настоящей работе морфологически однотипных артефактов удалось определить функциональное назначение образцов.

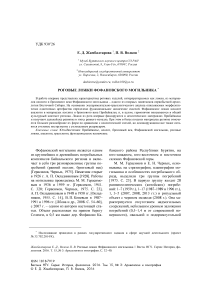

Изделие № 1 (место хранения – фонды Музея БНЦ СО РАН) обнаружено в 2013 г. в ранненеолитическом погребении 5 Фофа-новского могильника. Фрагментированная ложка из рога оленя (определение канд. геогр. наук А. М. Клементьева), слегка изогнутая в продольном сечении, имеет плоский резервуар прямоугольной формы с закругленными краями. Ее рукоять обломана, но, вероятно, она была незначительно сужена. Размеры артефакта 11 × 3 × 1 см (рис. 1).

Микроскопическое обследование поверхности артефакта позволило зафиксировать следы его утилизации. Экспериментальнотрасологический анализ следов износа дал основание для определения функционального назначения исследуемого предмета.

Пористая структура рога, из которого изготовлено изделие, на определенном участке была подвержена разрушению. Харак-

Рис. 1. Роговая ложка Фофановского могильника (неолит)

терная смятость свидетельствует об относительно продолжительном контакте исследуемого изделия с плотной эластичной структурой. Линейные следы на участке износа не выявлены, однако характер повреждения и преимущественно односторонне ориентированная заглаженность пористой структуры материала позволяет говорить об однонаправленном движении орудия относительно контактируемой поверхности. Его деформация определена как сравнительно значительная - на рабочем участке образовано уплощение относительно большой площади. Внешние края зоны износа заглажены и не имеют отчетливых границ с непотревоженной структурой материала изделия. Следы износа дислоцируются на краю и преимущественно на выпуклой части (на вогнутой части следов деформационного износа не выявлено). Профиль орудия в рабочей зоне имеет слегка выпуклую конфигурацию. Прямая линия, соединяющая крайние точки зоны износа, заметно смещена от перпендикуляра длинной оси артефакта.

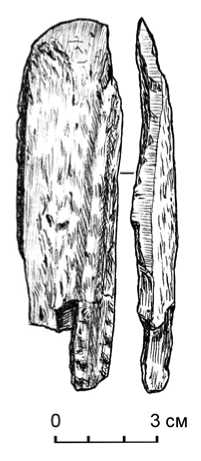

Совокупность данных, полученных в результате микроскопического обследования (рис. 2) и трасологического анализа следов износа, позволяет определить функцию изделия как инструмента для извлечения сыпучих или, что более вероятно, вычерпывания пластичных материалов из емкостей с эластичными стенками. Иначе, орудие можно определить как ложку для извлечения сравнительно мягких материалов из, вероятно, кожаных мешков-хранилищ (например, жира или меда из кожаных мехов).

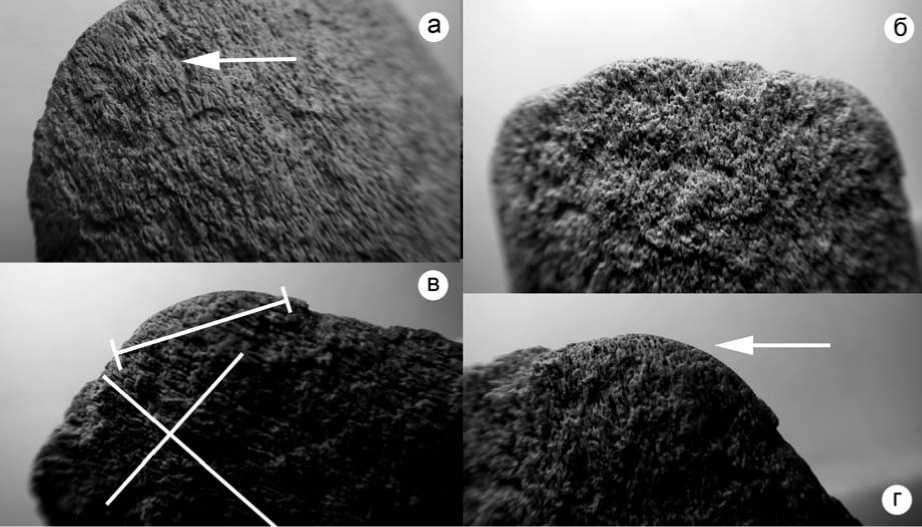

Рис. 2 (фото). Следы износа на изделии № 1: а - уплощение изношенной части орудия с его вогнутой стороны; б , в - «нечеткость» границы зоны износа и непотревоженной поверхности артефакта; г - характерная «заглажен-ность» рабочего края предмета

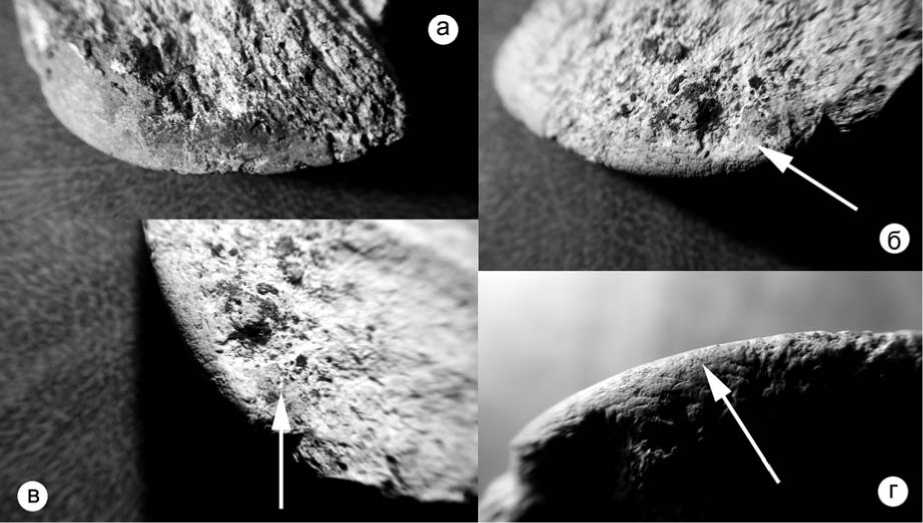

Три морфологически близких изделия (рис. 3) входят в состав фофановской коллекции бронзового века (место хранения – фонды ГИМ), полученной в полевых исследованиях памятника в 1959 г. [Герасимов, Черных, 1975]. К сожалению, из-за несоответствий полевых и музейных шифров не удалось соотнести эти экспонаты с номерами фофановских погребений.

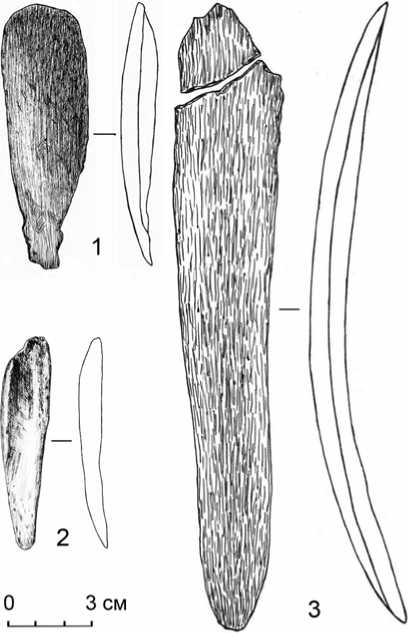

Ложка № 2 из рога оленя (рис. 3, 1 ), слабовогнутая в продольном сечении, имеет удлиненный резервуар овальной формы со скошенным краем. Изделие постепенно сужается к частично сохранившейся ручке, которая украшена по боковым сторонам небольшими треугольными выступами, асимметрично расположенными по отношению друг к другу. Размеры 10,5 × 3,5 см. Микроскопическое обследование (рис. 4) и экспериментально-трасологический анализ выявленных следов изношенности изделия № 2 позволяют дать его функциональное определение, аналогичное описанной выше ложке № 1. Основанием для такого определения послужила совокупность наблюдаемых на его поверхности микро- и макроследов утилизации. Следы износа дислоцируются на краю и преимущественно на выпуклой части изделия. Профиль орудия в рабочей зоне имеет отчетливо выпуклую конфигурацию.

Рис. 3. Роговые ложки Фофановского могильника (бронзовый век): 1 – фрагментированное изделие № 2; 2 – фрагментированное изделие № 3; 3 – фрагментированное изделие № 4

Рис. 4 (фото). Следы износа на изделии № 2: а – линейность смятости пористой структуры рога на выпуклой части орудия; б – непотревоженная поверхность на его вогнутой поверхности; в – характерное смещение рабочего участка от крестообразно обозначенных линий перпендикуляра к длинной оси изделия; г – образование профиля рабочего края предмета

Прямая линия, соединяющая крайние точки зоны износа, смещена от перпендикуляра длинной оси артефакта. Общий характер следов утилизации аналогичен описанию износа ложки № 1. Степень сработанности рабочего края орудия определяется как относительно средняя.

Совокупность экспериментально-трасологических данных по инструменту № 2 позволяет определить его функцию как приспособления для извлечения сравнительно мягких материалов, вероятно, из кожаных мешков-хранилищ.

Миниатюрная роговая ложка № 3 имеет слабовогнутый резервуар со скошенным рабочим концом, постепенно переходящий в уплощенную и слегка зауженную рукоять (рис. 3, 2 ). При этом ручка изделия сужена асимметрично – с одной стороны немного больше, чем с другой. Его размеры 8 × 1,7 см. Сохранность предмета плохая.

Фрагментированное изделие № 4 из рога оленя характеризуется удлиненной желобчато-слабовогнутой формой и сравнительно большим размером. Его рукоять слабо выражена, она отмечается только незначительным сужением (рис. 3, 3 ). Предмет имеет плохую сохранность. Его размеры достигают 21 × 3,5 см.

Генезис следов износа на изделиях № 4 и 3 аналогичен следам утилизации на артефактах № 1 и 2. Они дислоцируются на краю и преимущественно на выпуклой части изделий. Отмечена характерная деформация контактных участков инструментов, ставшая следствием их интенсивной утилизации.

Аналогии с ложкой № 1 из погребения 5 (2013 г.) Фофановского могильника встречаются в неолитических материалах Прибайкалья, в которых изделия с уплощенным резервуаром являются преобладающими. Ложки-лопаточки фиксируются в инвентаре погребений могильников Усть-Белая [Георгиевская, 1989. С. 81], Шумилиха [Горюнова, 2002. С. 13], Верхоленского могильника [Окладников, 1978. С. 87], в погребении у с. Новые Казарки [Базалийский, Задонин, 1996. С. 29], Курма XI [Горюнова и др., 2012. С. 118], в яме № 3 раннеголоценового «объединенного горизонта» Усть-Белой [Бердникова, 2001. С. 119]. Роговая ложка из инвентаря серовского погребения у дер. Подострожное («Городище») [Окладников, 1975. С. 63] отличается от рассматриваемого фо- фановского изделия длинной тонкой рукоятью. В отличие от исследуемого артефакта лопаточка из рога, обнаруженная в поздненеолитическом погребении 7 Верхоленского могильника [Окладников, 1978. С. 15], имеет трапециевидную форму и боковые выемки на рукояти для привязывания. Уплощенные ложки с раздвоением (в виде рыбьего хвоста) на широкой ручке найдены в погребении 1 Китойского могильника (раскопки А. П. Окладникова) [Георгиевская, 1989. С. 34], в одиночном погребении у с. Дунда-Киреть [Коновалов, 1975. С. 142]. Все рассмотренные изделия имеют сходство с фо-фановской ложкой-лопаточкой уплощенной формой резервуара.

Роговая ложка № 2 из материалов бронзового века Фофановского могильника имеет некоторое сходство с костяными столовыми инструментами (5 экз.) из неолитических погребений могильника Усть-Белая. Для них характерен желобчато-вогнутый удлиненный резервуар с высокими стенками, плавно переходящий в ручку, отделенную двумя небольшими ушками [Георгиевская, 1989. С. 81]. Но фофановское орудие отличается от усть-бельских изделий плоской ручкой и ее оформлением.

Фофановские изделия из рога № 3 и 4 в некоторой степени схожи между собой по форме, но отличаются по размеру. Аналогии прослеживаются в прибайкальских материалах бронзового века, в которых также преобладают изделия с уплощенным резервуаром. Роговая ложка-лопаточка из погребения 6 могильника у дер. Подострожное, как и рассматриваемые артефакты, имеет длинную и плоскую желобчато-вогнутую форму [Окладников, 1975. С. 54]. Ложка с плоским резервуаром из погребения 19 могильника Курма XI [Горюнова и др., 2012. С. 113] аналогична исследуемым предметам удлиненной формой и суженной рукоятью. Две ложки с зубчатыми концами из погребений 1 и 10 могильника Курма XI [Там же. С. 146] схожи с фофановскими предметами кухонной утвари общей формой. Ложки с плоскими резервуарами, обнаруженные в погребениях могильника Хужир-Нугэ XIV [Новиков и др., 2010. С. 193], имеют некоторое сходство с фофановскими ложками по форме, но отличаются более длинными и тонкими рукоятями. То же можно сказать и о ложке из погребения 45 могильника Шумилиха [Савельев и др., 1981. С. 16].

Ложки-лопаточки из погребения 2 (1972 г.) на Шаманском мысу [Конопацкий, 1982. С. 59], из погребения в местности Кулгана [Там же. С. 38] и из погребения 9 могильника Шаманка II [Туркин, Харинский, 2004. С. 140] схожи с рассматриваемыми изделиями из Фофаново плоским удлиненным резервуаром, но отличаются от них формой рукояти. Следует отметить также, что роговые изделия из погребений на Шаманском мысу и в местности Кулгана характеризуются зубчатыми краями. В целом, в материалах бронзового века Прибайкалья отмечается большее разнообразие форм ложек по сравнению с предыдущей эпохой.

Таким образом, мы видим, что ложки из рога впервые фиксируются в неолитических материалах Прибайкалья и получают дальнейшее развитие в эпоху раннего металла. При этом в более поздних материалах региона отмечается большее разнообразие их форм, но доминирующими, как и в неолите, остаются столовые инструменты с уплощенным резервуаром. Исследуемые фофанов-ские роговые изделия, интерпретируемые на основе проведенного экспериментальнотрасологического анализа как ложки, находят аналогии в прибайкальских материалах неолита и бронзового века, гармонично вписываясь в общий культурный контекст региона.

Список литературы Роговые ложки Фофановского могильника

- Базалийский В. И., Задонин О. В. Новое неолитическое захоронение на верхней Лене // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана и использование. Иркутск, 1996. Вып. 1. С. 28-32.

- Бердникова Н. Е. Геоархеологический объект Усть-Белая. Культурные комплексы // Каменный век Южного Приангарья: Путеводитель Междунар. симпозиума «Современные проблемы палеолитоведения Евразии». Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2001. Т. 2: Бельский геоархеологический район. С. 113-146.

- Волков П. В. Опыт эксперимента в археологии. СПб.: Нестор-История, 2013. 416 с.

- Георгиевская Г. М. Китойская культура Прибайкалья. Новосибирск: Наука, 1989. 152 с.

- Герасимов М. М. Реки Селенга и Белая // Археологические исследования в РСФСР 1934-1936 гг. Краткие отчеты и сведения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 318-321.

- Герасимов М. М., Черных Е. Н. Раскопки Фофановского могильника в 1959 г. // Первобытная археология Сибири. Л.: Наука, 1975. С. 23-48.

- Горюнова О. И. Древние могильники Прибайкалья (неолит - бронзовый век). Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2002. 84 с.

- Горюнова О. И., Вебер А. В., Новиков А. Г. Погребальные комплексы неолита и бронзового века Приольхонья: могильник Курма XI. Иркутск: Изд-во Иркут гос. ун-та. 2012. 271 с.

- Коновалов П. Б. Неолитическое погребение возле с. Дунда-Киреть на р. Хилок (Южная Бурятия) // Вопросы краеведения Бурятии. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1975. Вып. 8. С. 139-146.

- Конопацкий А. К. Древние культуры Байкала (о. Ольхон). Новосибирск: Наука, 1982. 175 с.

- Лбова Л. В., Жамбалтарова Е. Д., Конев В. П. Погребальные комплексы неолита - раннего бронзового века Забайкалья (формирование архетипов первобытной культуры). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. 248 с.

- Мамонова Н. Н., Сулержицкий Л. Д. Опыт датирования по С14 погребений Прибайкалья эпохи голоцена // СА. 1989. № 1. С. 19.

- Новиков А. Г., Вебер А. В., Горюнова О. И. Погребальные комплексы бронзового века Прибайкалья: могильник Хужир-Нугэ XIV. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. 296 с.

- Окладников А. П. Следы доисторических культур на севере Селенгинской Даурии // Северная Азия. 1928. № 3. С. 63-69.

- Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. Ч. 3 (Глазковское время). 373 с. (МИА, № 43).

- Окладников А. П. Неолитические памятники Средней Ангары (от устья р. Белой до Усть-Уды). Новосибирск: Наука, 1975. 319 с.

- Окладников А. П. Верхоленский могильник - памятник древней культуры народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1978. 286 с.

- Савельев Н. А., Михнюк Г. Н., Лежненко И. Л., Горюнова О. И., Петрова Н. А., Панковская Г. И. Могильник в местности Шумилиха (описание исследованных погребений) // Бронзовый век Приангарья. Могильник Шумилиха. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1981. С. 7-17.

- Семенов С. А. Первобытная техника. М.; Л.: Наука, 1957. 241 с. (МИА, № 54).

- Туркин Г. В., Харинский А. В. Могильник Шаманка II: к вопросу о хронологии и культурной принадлежности погребальных комплексов неолита - бронзового века на Южном Байкале // Изв. Лаборатории древних технологий. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. Вып. 2. С. 124-159.

- Korobkowa G. F. Narzedzia w pradziejach. Torun: Widawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. 168 р.