Роль адгезивных молекул VCAM-1 и VE-кадгерина в развитии дисфункции эндотелия при геморрагической лихорадке с почечным синдромом

Автор: Байгильдина Асия Ахметовна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Биохимия

Статья в выпуске: 4 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - определение содержания молекул клеточной адгезии (МКА) VCA M-1 и VE-кадгерина в крови больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и оценка их роли в развитии дис- функции эндотелия (ДЭ ). Обследованы 87 больных ГЛПС в возрасте от 15 до 65 лет. Концентрации sVCA M-1 и VE-кадгерина в сыворотке крови определены с помощью наборов компании Bender MedSystems (Австрия). Концентрация sVCA M-1 во все периоды при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГЛПС статисти- чески значимо выше контроля с максимумом в периоды олигурии. При осложненной форме уровень данной МКА наиболее высок в лихорадочном периоде с последующим резким, 6-кратным по сравнению с контролем, снижением к периоду олигурии и тенденцией к нормализации к периоду реконвалесценции. Содержание VE- кадгерина преимущественно статистически значимо ниже контроля во всех исследуемых группах больных за исключением периода лихорадки среднетяжелой формы. Между уровнями изучаемых МКА выявлена преи- мущественно отрицательная корреляция средней силы. Усиление экспрессии эндотелиоцитами VCA M-1 при ГЛПС ассоциируется с развитием адгезионной формы ДЭ, снижение экспрессии VE-кадгерина - с развитием ее ангиогенной формы. Изменения в представлении клетками эндотелия данных МКА носят адаптивный характер и преследуют цель ограничения повреждающего действия на него возбудителя ГЛПС.

Ve-кадгерин, дисфункция эндотелия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

Короткий адрес: https://sciup.org/14916950

IDR: 14916950

Текст научной статьи Роль адгезивных молекул VCAM-1 и VE-кадгерина в развитии дисфункции эндотелия при геморрагической лихорадке с почечным синдромом

ежегодной заболеваемости отмечаются в Уральском, Поволжском и Центральном федеральных округах, в том числе и в Республике Башкортостан, определяя 60-90% всей заболеваемости ГЛПС по России. Патогенез ГЛПС к настоящему времени изучен далеко не полностью, что объяснимо, с одной стороны, весьма сложным механизмом развития заболевания, с другой, – отсутствием экспериментальной модели для его изучения. Возбудитель ГЛПС – вирус Hantaan, серотип Puumala, относящийся к сферическим однони-тевым РНК-содержащим вирусам, обладает тропизмом к клеткам эндотелия сосудов [3]. Этот монослой клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов и полостей сердца, не только выполняет функцию барьера между кровью и подлежащими тканями, но и является огромной эндокринной железой, секретирующей вазорегуляторы, про- и антикоагулянты, факторы роста, молекулы клеточной адгезии, цитокины, активные формы кислорода и т.д. [4]. Длительное воздействие на эндотелий хантавируса, равно как и других повреждающих агентов (гипоксия, интоксикация, гиперхолестеринемия, гипергликемия, цитокины, малые молекулы), ведет к изменению спектра выделяемых им веществ с усилением синтеза одних и торможением продукции других. Подобные изменения эндотелия, обозначаемые как его дисфункция, наблюдаются при многих патологических состояниях, в частности, при атеросклерозе, сахарном диабете, гипертонической болезни, ИБС и др. [5, 6]. В их патогенезе значительная роль отводится молекулам клеточной адгезии, которые вовлекаются в патогенез заболеваний в самые ранние сроки, обусловливая развитие в ней воспалительной реакции, повышение проницаемости, структурную дезорганизацию и др. [7,8,9].

Целью исследования явилось определение содержания молекул клеточной адгезии VCAM-1 и VE-кадгерина в крови больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести и оценка их роли в развитии дисфункции эндотелия при данном заболевании.

Методы. В исследование включили 87 больных с серологически подтвержденным методом непрямых флюоресцирующих антител диагнозом ГЛПС (69 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 15 до 65 лет (средний возраст 38,2±3,6 года), находившихся на стационарном лечении в МУ “Инфекционная клиническая больница № 4” г. Уфы и в отделении гемодиализа Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова в 2005-2008 годах. Критериями исключения из исследования явились наличие в анамнезе гипертонической болезни, болезней сердца и сосудов, сахарного диабета, злокачественных заболеваний, заболеваний печени и почек. При определении степени тяжести ГЛПС использовали классификацию Б.З. Сиротина [10]. Среднетяжелая форма выявлена у 47 больных (54,0%), тяжелая без осложнений – у 23 больных (26,4%), тяжелая с осложненным течением – у 17 больных (19,6%). Группу сравнения составили 23 практически здоровых лица, сопоставимых по полу и возрасту. Кровь брали утром натощак в стандартных условиях. Образцы сыворотки хранили при -20є С до момента исследования. Концентрации sVCAM-1 и VE-кадгерина в сыворотке крови определяли с помощью иммуноферментных наборов для количественного определения VCAM-1 и VE-кадгерина соответственно в человеческой сыворотке крови и других биологических жидкостях компании “Bender MedSystems” (Австрия) и выражали в нг/мл. Абсорбцию света регистрировали с помощью ИФА-ридера “Bench mark” компании “Bio-Rad”. Обработку результатов исследования проводили с использованием стандартного статистического пакета программ Statistica 7.0 for Windows: определяли медиану, интерквартильный интервал [25%, 75%], достоверность межгрупповых различий средних величин оценивали при помощи критерия Манна-Уитни, зависимость между отдельными показателями выявляли с помощью корреляционного анализа по Спирмену. Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы р принимали равным 0,05.

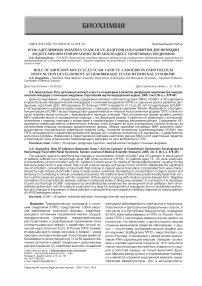

Результаты. Определение в сыворотке крови больных ГЛПС содержания молекул адгезии sV-CAM-1 и VE-кадгерина показало, что они в равной степени зависят как от периода, так и от степени тяжести заболевания. Уровень sVCAM-1 при среднетяжелой форме болезни статистически значимо высок на всем протяжении болезни с плавным подъемом от периода лихорадки к периоду олигурии (2030 [1665; 2345] нг/мл против 963 [915; 1103] нг/мл для группы контроля) и последующим статистически незначимым снижением от периода полиурии к периоду восстановленного диуреза (до 1552 [1240; 1700] нг/ мл) (рис. 1). Тяжелая форма болезни без осложнений также характеризуется статистически значимым подъемом содержания данной МКА, однако обращает на себя внимание статистически значимо более низкий, по сравнению со среднетяжелой формой, ее уровень в лихорадочный период с последующим резким (в 3,3 раза выше контрольных значений) скачком к периоду олигурии и таким же резким, но статистически незначимым спадом к периодам полиурии и восстановления диуреза. Присоединение осложнений (инфекционно-токсического шока Ι-ΙΙ степени, острой почечной недостаточности с переводом на гемодиализ, синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, острой дыхатель-

Рис. 1. Концентрация sVCAM-1 в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести на фоне базисной лекарственной терапии (нг/мл); * – статистическая значимость различий с контролем, # – статистическая значимость различий со среднетяжелой формой, ¤ – статистическая значимость различий с тяжелой формой без осложнений

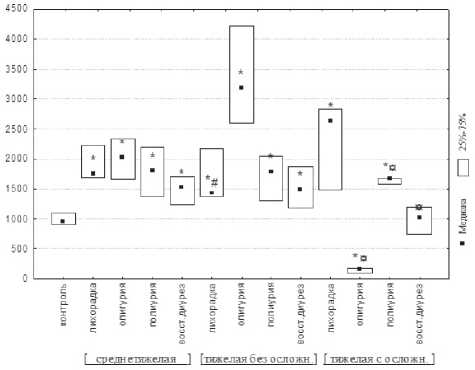

Рис. 2. Концентрация VE-кадгерина в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести на фоне базисной лекарственной терапии (нг/мл); * – статистическая значимость различий с контролем, # – статистическая значимость различий со среднетяжелой формой, ¤ – статистическая значимость различий с тяжелой формой без осложнений ной недостаточности, острого эрозивного гастрита) обусловливает отличную от остальных форм ГЛПС динамику изменения концентрации sVCAM-1 с максимумом уже в лихорадочный период (2625 [1475; 2825] нг/мл), последующим 6-кратным по сравнению с контролем снижением к периоду олигурии, повторным подъемом к периоду полиурии и статистически значимой нормализацией при восстановлении диуреза.

Динамика изменения уровня VE-кадгерина в сыворотке крови больных ГЛПС практически прямо противоположна таковой для молекулы адгезии сосудистого эндотелия: концентрация кадгерина имеет преимущественно тенденцию к снижению вплоть до периода восстановленного диуреза, и наиболее существенные сдвиги наблюдаются у больных с тяжелой формой ГЛПС с осложненным течением (рис. 2). Особенностью среднетяжелой формы является отличная от других форм болезни статистически значимо высокая концентрация данной молекулы в лихорадочный период – 1,26 [1,46; 1,51] нг/мл против 1,07 [1,03; 1,08] нг/мл для группы контроля, однако в последующем наблюдается постепенный спад с минимальным значением в последний период – восстановленного диуреза (в 1, 6 раза ниже контрольных значений). Неосложненная форма заболевания начинается, напротив, со статистически значимо низкой концентрации исследуемой МКА в сыворотке крови – в 2, 15 раз ниже контрольных показателей и, несмотря на тенденцию к нормализации к периодам олигурии и полиурии, при восстановлении диуреза практически возвращается к уровню, имевшему место в лихорадочный период. При осложненной форме ГЛПС имеет место сходная со среднетяжелой формой картина изменения концентрации VE-кадгерина: плавный спад его уровня от периода лихорадки к периоду восстановления диуреза. Нормализации содержания данной адгезивной молекулы на фоне базисной лекарственной терапии к периоду клинического выздоровления не происходит.

Корреляционный анализ между концентрациями в сыворотки крови больных ГЛПС VCAM-1 и VE-кадгерина по Спирмену выявил преимущественно отрицательную связь средней силы, за исключением периода лихорадки при среднетяжелой форме, при которой наблюдается положительная корреляция средней силы (см. таблицу).

Обсуждение. VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule), (CD 106) – гликопротеин, экспрессируемый на поверхности только активированного эндотелия; его лигандом является интегрин a-4-b-1 (VLA-1, Very late activating antigen), экспрессируемый лейкоцитами. VCAM-1 обеспечивает привлечение лейкоцитов к активированному эндотелию сосудов с целью ограничения повреждающего действия различного рода факторов. VE-кадгерин (vascular endothelial сadherin) представляет собой кальций-связывающий белок, контролирующий образование межклеточных адгезивных соединений и обеспечивающий взаимодействие между эндотелиальными клетками в слоях, что уменьшает межклеточную проницаемость для молекул с высоким молекулярным весом и степень миграции клеток через повреждённую область. Внутриклеточный домен Е-кадхерина взаимодействует с β-катенином и далее через α-катенин – с цитоскелетом. Таким образом формируется прочный каркас для эндотелия. В результате проведенных исследований у больных ГЛПС выявлены изменения содержания в сыворотке крови изучаемых субстанций, ответственных за включение универсальной защитной реакции организма на повреждение эндотелиальной выстилки сосудов хантавирусом – воспалительной реакции. Антигенная стимуляция вирусом ГЛПС приводит к секреции макрофагами, активированными эндотелиоцитами, натуральными киллерами и другими клетками цитокинов «первого поколения» – ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНОα, которые индуцируют синтез цитокинов «второго поколения» – ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5 и др.[11] Они, в свою очередь, влияют на синтез ранних цитокинов, что позволяет усиливать иммунный ответ. Усиленно синтезируемые при ГЛПС основные цитокины ИЛ-1β и ФНОα включают сразу несколько механизмов воспалительного ответа, в частности, они вызывают представление на эндоте-лиоцитах молекул клеточной адгезии путем активации митоген-активированных белковых киназ, в последующем фосфорилирующих транскрипционные факторы. Среди адгезивных белков только VCAM-1 экспрессируется активированным эндотелием с целью привлечения лейкоцитов. Лейкоциты с помощью поверхностных белков-интегринов связываются с VCAM-1 на поверхности активированных эндотелио-цитов, при участии хемокинов типа моноцитарных хемотаксических белков МСР-1 и МСР-2 проникают через межэндотелиальные промежутки, движутся в направлении повышения их концентрации, прикрепляются к экстрацеллюлярному матриксу (фибронектину, ламинину, коллагену) и трансформируются в макрофаги [12]. Усиленная экспрессия эндотелиоци-тами VCAM-1 свидетельствует о развитии при ГЛПС адгезионной формы ДЭ, и это способствует эффективной защите организма от действия хантавируса, однако низкий уровень в крови данной МКА в стадию олигоанурии у больных с осложненной формой заболевания ассоциируется с тенденцией к исчерпанию компенсаторных возможностей эндотелия в данный период заболевания и может служить неблагоприятным прогностическим признаком.

Появление растворимой биологически активной формы sVCAM-1 в сыворотке крови может быть результатом не только его усиленной экспрессии на поверхности эндотелиоцита, но и протеолитического отщепления от данной клетки в результате ее повреждения [13], свидетельством чего является обнаруженная нами усиленная десквамация эндотелиоцитов при ГЛПС [14]. Повышенная экспрессии клетками эндотелия VE-кадгерина в лихорадочный период среднетяжелой формы, возможно, является ответной реакцией макроорганизма при незначительной вирусной нагрузке и преследует в данных условиях цель уменьшения

Корреляционная зависимость между концентрациями sVCAM-1 и VE-кадгерина в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести по Спирмену

|

Среднетяжелая |

Тяжелая без осложнений |

Тяжелая с осложнениями |

|||||||||

|

лихорадка |

олигоанурия |

поли урия |

восст. диурез |

лихорадка |

олигоанурия |

полиурия |

восст. диурез |

лихорадка |

олигоанурия |

полиурия |

восст. диурез |

|

R=+0,5 |

R=-0,14 |

R=-0,6 |

R=-0,5 |

R=-0,3 |

R=-0,5 |

R=-0,3 |

R=-0,5 |

R=-0,5 |

R=-0,14 |

R=-0,14 |

R=-0,5 |

|

Р=0,33 |

Р=0,8 |

P=0,15 |

P=0,23 |

P=0,7 |

P=0,3 |

P=0,5 |

P=0,3 |

P=0,7 |

P=0,8 |

P=0,8 |

P=0,3 |

проницаемости эндотелия сосудов для чужеродного агента - хантавируса. При более значительной вирусной атаке, проявляющейся в тяжелой форме ГЛПС более эффективным способом противодействия возбудителю заболевания, вероятнее всего, оказывается снижение синтеза данной адгезивной молекулы. Это ведет к ослаблению межклеточных контактов во внутренней выстилке сосудов целью воспрепятствования персистированию вируса внутри ее клеток [13, 15]. Следовательно, снижение экспрессии эндотелиоцита-ми VE-кадгерина при ГЛПС носит адаптивный характер и свидетельствует о развитии ангиогенной формы ДЭ. В условиях повреждения части клеток интимы сосудов хантавирусом и продуктами метаболизма, обеспечивающими элиминацию возбудителя (активными формами кислорода, окисью азота, пероксинитритом и др.) остающиеся функционально активными эндоте-лиоциты обеспечивают гиперэкспрессию VCAM-1 для поддержания системной воспалительной реакции во внутренней выстилке сосудов.

Выводы :

-

1. У больных ГЛПС при всех формах и периодах заболевания имеет место компенсаторное усиление экспрессии молекулы клеточной адгезии VCAM-1, за исключением периодов олигоанурии и восстановленного диуреза осложненной формы, что свидетельствует о развитии адгезионной формы эндотелиальной дисфункции.

-

2. При ГЛПС наблюдается тенденция к снижению экспрессии эндотелиоцитами VE-кадгерина с развитием ангиогенной формы дисфункции эндотелия.

-

3. Изменения в представлении клетками интимы сосудов данных адгезивных молекул носят адаптивный характер и преследуют цель ограничения повреждающего действия на нее хантавируса - возбудителя ГЛПС.

Список литературы Роль адгезивных молекул VCAM-1 и VE-кадгерина в развитии дисфункции эндотелия при геморрагической лихорадке с почечным синдромом

- Сиротин, Б.З. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом/Б.З. Сиротин. -Хабаровск, 1994. -300 с.

- Онищенко, Г.Г. Заболеваемость зооантропонозными и природно-очаговыми инфекциями и меры по их профилактике/Г.Г. Онищенко, А.А. Монисов, Л.П. Гульченко и др.//Журнал микробиологии. -1999. -№ 4. -С. 14-18.

- Фазлыева, Р.М. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Республике Башкортостан/Р.М. Фазлыева, Д.Х. Хунафина, Ф.Х. Камилов. -Уфа, 1995. -343 с.

- Гомазков, О.А. Эндотелин в кардиологии: молекулярный, физиологические и патологические аспекты/О.А. Го-мазков//Кардиология. -2001. -№ 2. -С. 50-58.

- Selwyn, A.P. Cell dysfunction in atherosclerosis and the ischemic manifestation of coronary artery disease/A.P. Selwyn, S. Kinlay, M. Creager et al.//Am. J. Cardiol. -1997. -№ 79. -Р. 17 -23.

- Дисфункция эндотелия у больных сахарным диабетом 1 типа и диабетической кардиомиопатией/Ю.Б. Рыбченко, Л.К. Соколова, О.А. Волошина и др.//Здоровя Украiни. -2007. -№ 15-16. -С. 71.

- Wick, G. Autoimmune and inflammatory mechanisms in atherosclerosis/G. Wick, M. Knoflach, Q. Xu//Annu.Rev.Immunol. -2004. -№ 22. -Р. 361-403.

- Искандарова, Л.Р. Молекулы адгезии и клеточно-цитокиновый комплекс в ремоделировании сосудов при артериальной гипертонии с метаболическими факторами риска/Л.Р. Искандарова, Э.Г. Муталова, Э.Р. Смакаева и др.//Российский кардиологический журнал. -2008. -№ 5. -С. 14-21.

- Hoffmeister, H.M. Soluble adhesion molecules, fibrinogen, leucocytes and activity of coronary heart disease/H.M. Hoffmeister, E. Buttcher, S. Kazmaier//Eur Heart J -1998. -№ 19. -Р. 137.

- Сиротин, Б.З. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом/Б.З. Сиротин. -Хабаровск. -1994. -300 с.

- Байгильдина, А.А. Патогенетическое значение некоторых цитокинов и белка клеточной адгезии VCA M-1 в развитии воспалительных изменений эндотелия сосудов при геморрагической лихорадке с почечным синдромом/А.А. Байгильдина, А.Т. Галиева, Ф.Х. Камилов//Морфологические ведомости. -2008. -№ 3-4. -С. 158-161.

- Игнатов, П.Е. Иммунитет и инфекция/П.Е. Игнатов. -М.: Время, 2002. -352 с.

- Пальцев, М.А. Межклеточные взаимодействия/М.А. Пальцев, А.А. Иванов. -М.: Медицина, 1995. -224 с.

- Камилов, Ф.Х. Состояние целостности эндотелия сосудов при ГЛПС/Ф.Х. Камилов, А.А. Байгильдина, В.Ш. Вагапова//Морфология. -2008. № 4. -С. 72.

- Perez-Moreno, M. Sticky business: orchestrating cellular signals at cadherens junctions/M. Perez-Moreno, C. Jamora, E. Fuchs//Cell. -2003. -№ 112. -Р. 535-548.