Роль анестезиологического обеспечения в репаративно-пролиферативных процессах операционной раны

Автор: Кулыгина С.Л.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Для изучения времени смены фазы альтерации на фазу репарации, происходящей в разных участках раневого канала, определяли время от начала операции до момента, когда стенки поврежденных капилляров полностью восстанавливались и прекращалось пропотевание свежих эритроцитов. Значения, близкие к нулю, указывали на восстановление целостности капиллярной сети и смену фаз репаративно-пролиферативного процесса. Исследования были проведены при использовании гипотензивной комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (КСЭА) (экспериментальная группа - 27 больных) и тотальной внутривенной анестезии (ТВА) (контрольная группа - 30 больных). Полученные результаты не коррелируют с полом и возрастом больных и отражают универсальные процессы, происходящие в раневом канале в зависимости от использованного метода анестезиологического обеспечения оперативного вмешательства. Восстановление целостности капиллярной сети в группах, использующих регионарное обезболивание, происходит на 29,8 % быстрее, чем в контрольной группе.

Анестезиология, репаративный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/142120961

IDR: 142120961

Текст научной статьи Роль анестезиологического обеспечения в репаративно-пролиферативных процессах операционной раны

Интраоперационное повреждение тканей неизбежно при любом хирургическом методе лечения. По нашему твердому убеждению, фаза альтерации сменяется репарацией именно тогда, когда восстанавливается целостность капиллярной сети. При прочих равных условиях (хирургическая техника, мастерство хирургов, бережное отношение к тканям пациента и пр.) на скорость восстановления влияет в немалой степени анестезиологическое обеспечение. На наш взгляд, выбор метода анестезии позволяет регулировать процесс восстановления адекватной регионарной микроциркуляции.

В доступной литературе широко описано воздействие центральных сегментарных блокад на систему микроциркуляции кишечника и внутренних органов при хирургическом лечении заболеваний брюшной полости [4, 7, 9, 10]. Об увеличении кровотока на единицу веса ткани известно давно [8, 12, 16]. Однако о различии в тканевом кровотоке при использовании спи- нальной и эпидуральной анестезии сообщает лишь V. Perhoniemi [15]. По его данным, температура кожи большого пальца через 30 мин после начала спинальной анестезии возрастает в два раза значительнее, чем при использовании эпидуральной (повышение на 0,8° и 0,4° соответственно). В условиях интратекального введения местного анестетика артериальный кровоток также достоверно выше (3,5 мл/мин) по сравнению с эпидуральным (2,2 мл/мин).

Денервация симпатических ганглиев приводит к перераспределению кровотока в надпочечнике в пользу коркового слоя, при этом экскреция глюкокортикоидов увеличивается в 1,5-1,9 раза [2, 3]. В то же время после блокады чревных стволов и симпатических ганглиев или под эпидуральной анестезией экскреция катехоламинов снижается вдвое [1, 11]. Такое состояние гормонального фона сохраняется на протяжении 8-9 суток после однократно проведенной блокады [5]. Не случайно при экспериментальном гемор- рагическом шоке в условиях симпатической блокады чревных нервов при эпидуральном блоке выживают 8 собак из 10 в опытной группе, в то время как в контрольной умирают 8 из 10 [17].

Блокада одного участка симпатической нервной системы в обязательном порядке приведет к повышению тонуса парасимпатической части. В зоне блокады обязательно изменится тонус сосудов, поскольку точкой приложения симпатической системы является мышечная оболочка сосудистой стенки. Это, в свою очередь, вызовет перераспределение кровотока, изменение функции экзокринных [6] и эндокринных желез [13, 14].

В доступной литературе отсутствуют (или крайне скудны) данные о влиянии регионарных блокад на систему микроциркуляции в операционной ране, которая, по сути, и определяет переход фазы альтерации в репарацию. Именно она вызывает скорейшую регенерацию в зоне повреждения, в частности, и реабилитацию макроорганизма после травматической или операционной болезни в целом [8].

Цель исследования. Учитывая вышеизложенное, поставлена цель исследования: изучить влияние методов анестезиологического обеспечения на скорость восстановления целостности капиллярной сети в операционной ране после эндопротезирования тазобедренного сустава.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для косвенной оценки времени смены фазы альтерации на фазу репарации, происходящей в разных участках раневого канала, нами предложена следующая методика (О.Г. Анисимов, С.Л. Кулыгина, И.А. Ибатуллин. Приоритет от 21.07.2004, № 19216621/12-013905). Через дренажи в операционной ране стерильным катетером производили забор раневого отделяемого с интервалом в 3 часа. Учитывая, что длина катетера для забора анализов равна или незначительно больше длины дренажной трубки, фактически забор производили непосредственно из раневого канала. После фиксации мазка при микроскопии определяли количество свежих эритроцитов. Результаты выражали в процентном отношении к количеству эритроцитов капиллярной крови, взятой из пальца в то же время. Таким образом, определяли время от начала операции до момента, когда стенки поврежденных капилляров полностью восстанавливались и прекращалось пропотевание свежих эритроцитов. Значения, близкие к нулю, указывают, на наш взгляд, на восстановление целостности капиллярной сети и смену фаз репаративно-пролиферативного процесса.

При отработке данного эксперимента эмпирически выявлено, что в аспирате всегда присутствует небольшое количество свежих эритроцитов. Значение менее 2,8 % получать не удавалось при любом сроке нахождения дренажей, а среднее минимальное значение во всех группах незначительно колебалось в пределах 5 %. Данная ситуация, по-видимому, объясняется постоянной травматизацией мягких тканей самими дренажами. Поэтому за минимальное значение приняли 5 %, которое и учитывали при дальнейшем анализе и обсуждении результатов (уровень условного нуля).

Традиционно в ране после эндопротезирования тазобедренного сустава оставляют два дренажа. Один в области вертлужной впадины, другой в подкожной жировой клетчатке после тщательного ушивания широкой фасции бедра.

Таким образом, мы имели возможность изучать состояние систем регионарной микроциркуляции, имеющих разную сегментарную иннервацию. Данный аспект имеет важное значение. Вертлужная впадина и сумка сустава иннервируется только из сакральных сегментов SI-SV. Кожа и подкожная клетчатка области большого вертела за счет наружного кожного нерва бедра получает иннервацию из поясничных и нижнегрудных сегментов ТhXI-LIII (конечно, это справедливо при переднебоковом доступе). Поэтому для удобства дальнейшего анализа и обсуждения результаты каждой группы исследования распределены на две подгруппы: «Центральный бассейн» данные полученные из ложа эндопротеза и «Периферический бассейн» из подкожной жировой клетчатки.

Исследования были проведены при использовании гипотензивной комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (КСЭА) (экспериментальная группа 27 больных) и тотальной внутривенной анестезии (ТВА) (контрольная группа 30 больных).

Тотальную внутривенную анестезию проводили по традиционной методике атероаналгезии с постоянной контролируемой инфузией нитратов (нитроглицерин) для поддержания средне действенного артериального давления 7075 mm Hg. Послеоперационное обезболивание проводили центральными аналгетиками и неспецифическими противовоспалительными препаратами. Комбинированную спинальноэпидуральную анестезию проводили с использованием 17-19 мг маркаина итратекально, с последующей постоянной инфузией Naropin 0,2 % со скоростью 4-8 мл в час в течение 3 дней. Артериальное давление в период оперативного вмешательства поддерживали инфузионной терапией на тех же цифрах, что и в контрольной группе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

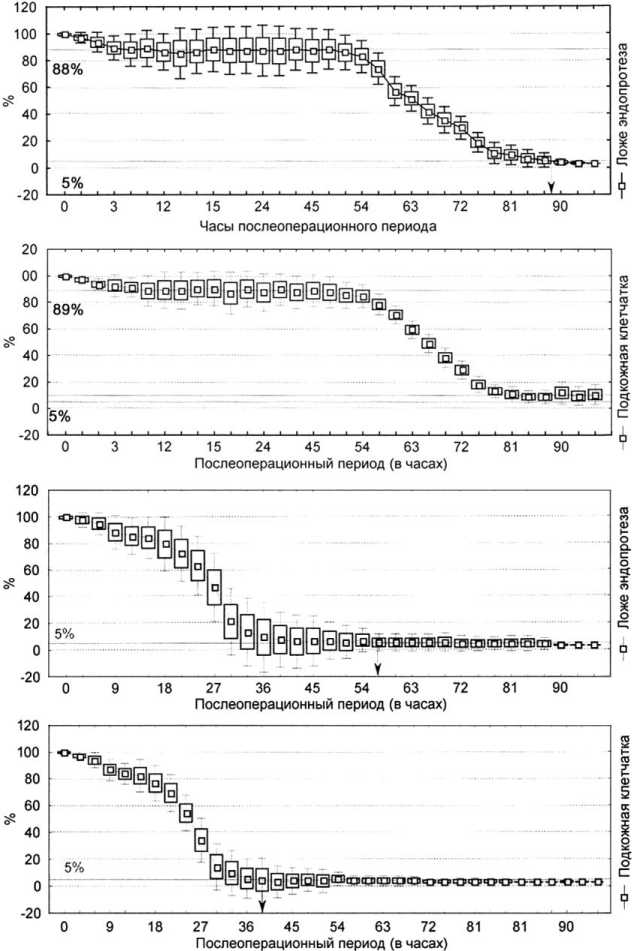

На представленных рисунках приведены точные пропорциональные графики по группам исследования, где верхние графики отражают изменение параметров, полученных из центрального бассейна, нижние из периферического бассейна.

На рисунке 1 представлены данные, полученные при изучении количества свежих эритроцитов в группе, где использовалась тотальная внутривенная анестезия. Анализ графика, отражающего изменения в русле микроциркуляции в периферическом бассейне, позволяет сделать вывод, что на всем протяжении исследования количество свежих эритроцитов не достигает уровня условного нуля (5 %), незначительно превышая данный параметр. В центральном бассейне процесс восстановления целостности микроциркуля- торного русла занимает около 88 часов.

Проведенный парный тест Стьюдента массивов данных из разных бассейнов в группе ТВА показывает, что данные из разных микро-циркуляторных бассейнов представляют собой две выборки из одной генеральной совокупности, что говорит об идентичности процессов в зонах с различной иннервацией.

Наиболее интересные результаты получены в группе, где использовалась гипотензивная комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (рис. 2). Снижение количества свежих эритроцитов происходит с начала исследования и, прогрессивно уменьшаясь, достигает минимума в центральном бассейне через 51 час, в периферическом на 39-м часе исследования.

Рис. 1. Изменение по времени наблюдения количества свежих эритроцитов из подкожной жировой клетчатки и ложа эндопротеза при тотальной внутривенной анестезии

Рис. 2. Изменение по времени наблюдения количества свежих эритроцитов из подкожной жировой клетчатки и ложа эндопротеза при комбинированной спинально-эпидуральной анестезии

Для дальнейшего изучения закономерностей процессов, происходящих в зависимости от использованных методов обезболивания, проведено попарное сравнение результатов на каждом этапе исследования как между группами, так и между бассейнами микроциркуляции.

Статистический анализ данных с использованием t-теста Стьюдента с большим значением достоверности (р<0,001) доказывает, что все изменения однородны в обоих бассейнах на протяжении первых 10 часов исследования. Также нет различий между группами сравнения. Учитывая такую однородность, можно предположить отсутствие воздействия использованных методов анестезии на процессы репарации в микроциркуляторных бассейнах. Это объясняется тем, что на данном этапе основную роль играет тромбообразование как главный этап первичного гомеостаза.

Метод Стьюдента показал отсутствие различий между бассейнами в группе ТВА вплоть до 80 часов послеоперационного периода.

Имеется статистически достоверное различие между бассейнами по времени восстановления капиллярной сети в группе КСЭА. Данный факт, на наш взгляд можно объяснить отсутствием блокирующего воздействия продленной эпидуральной анестезии на сакральные сегменты. По-видимому, раствор местного анестетика не попадает в эпидуральное пространство крестцовой кости через суженную в области promontorium щель эпидурального пространства. Тонус симпатической нервной системы после спинального блока восстанавливается раньше, что и объясняет разницу в 12 часов. Данный факт подтверждается отсутствием статистически достоверного различия с соименным бассейном в группе ТВА вплоть до 52-го часа исследования.

ВЫВОДЫ

-

1. Полученные результаты не коррелируют с полом и возрастом больных и отражают универсальные процессы, происходящие в раневом канале в зависимости от использованного метода анестезиологического обеспечения оперативного вмешательства.

-

2. Данные, полученные из разных бассейнов в рамках одной группы исследования в одном временном интервале и при прочих равных условиях, достоверно не отличаются на протяжении первых 10 часов эксперимента.

-

3. Поясничная эпидуральная анестезия не обеспечивает на должном уровне блокаду сегментарных нервов крестца и, как следствие, не оказывает влияния на процессы репарации в области вертлужной впадины в послеоперационном периоде.

-

4. Восстановление целостности капиллярной сети в группах, использующих регионарное обезболивание, происходит на 29,8 % быстрее, чем в контрольной группе.