Роль антропогенных модификаций в ландшафтно-гидрологической организации бассейна р. Майма

Автор: Лубенец Лилия Федоровна, Черных Дмитрий Владимирович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются факторы, определяющие ландшафтно-гидрологическую организацию бассейна р. Майма, расположенного на Русском Алтае. Выполнена классификация ландшафтно-гидрологических комплексов на основе статических и динамических показателей. Климато-гидрологический фон обеспечивает избыточное увлажнение на большей части бассейна. Литолого-гидрологический фон характеризуется преобладанием скальных пород и маломощных продуктов их выветривания, доминированием склоновых местоположений. На основе данных дистанционного зондирования охарактеризованы основные классы наземных покровов. Отмечается значительное антропогенное воздействие на ландшафты бассейна. Предполагается, что этот факт приводит к ухудшению ландшафтно-гидрологической ситуации на водосборе. Делается вывод, чтоландшафтно-гидрологический подход позволяет в условиях дефицита гидрометеорологической информации решать задачи по минимизации исходящего от гидрологических объектов ущерба, оптимизации природопользования на водосборе.

Ландшафтно-гидрологическая организация, речной бассейн, наземные покровы, ландшафтная мозаика, антропогенный фактор, осадки, испарение, русский алтай, река майма

Короткий адрес: https://sciup.org/14967445

IDR: 14967445 | УДК: 911.5:556.51(571.151) | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.1.6

Текст научной статьи Роль антропогенных модификаций в ландшафтно-гидрологической организации бассейна р. Майма

DOI:

Введение кие идеи, отражающие взаимосвязь между ландшафтной структурой и процессами на водосборе, содержатся в исследованиях по ландшафтной экологии [13; 16; 19; 20].

Под ландшафтно-гидрологической организацией территории мы, вслед за А.Н. Ан-

Концептуальные положения ландшафтной гидрологии были заложены еще в работах В.Г. Глушкова [4] и продолжают развиваться в последние десятилетия [1; 9]. Близ- типовым и В.Н. Федоровым [1; 9], понимаем наличие структурно закономерной мозаики территориальных ландшафтных единиц с различными режимами водоотдачи и структурой водного баланса. Возможности ландшафтно-гидрологического подхода существенно возрастают в условиях дефицита гидрометеорологической информации, о котором можно говорить применительно к большинству речных бассейнов. Сложившаяся ситуация не отменяет таких взаимосвязанных территориальных задач, как минимизация исходящего от гидрологических объектов ущерба, оптимизация природопользования на водосборе в существующих и меняющихся природных и природно-антропогенных обстановках [16; 21].

Развитие ландшафтно-гидрологических исследований должно ставить целью характеристику механизмов, отражающих взаимодействие структуры и функционирования ландшафтов водосборных бассейнов с позиций формирования стока. В таком понимании процедура ландшафтно-гидрологического исследования хорошо стыкуется с основополагающей концепцией ландшафтной экологии – взаимодействие структуры и функционирования ландшафта. Исследование целиком укладывается в рамки основных шагов ландшафтного исследования, применяемого в ландшафтной экологии [18].

Антропогенный фактор оказывает влияние на гидрологическую функцию ландшафтов. Особенно остро это проявляется в условиях избыточного увлажнения, когда величины осадков превышают величины испарения.

Цель исследования – характеристика ландшафтно-гидрологической организации бассейна р. Майма с учетом антропогенного фактора.

Задачи исследования:

-

1. Характеристика климато-гидрологического и литолого-гидрологического фонов территории.

-

2. Классификация местоположений как основы для ландшафтно-гидрологической классификации.

-

3. Анализ актуального состояния наземных покровов, определяющих условия функционирования ландшафтно-гидрологических комплексов.

Объект и методы исследований

Бассейн р. Майма имеет площадь 776,5 км2 и расположен в пределах Северной Алтайской (69,6 %) и Северо-Восточной Алтайской (30,4 %) физико-географических провинций Алтайской горной области. Большая часть ландшафтов относится к подклассу низкогорных, тогда как горно-долинные и среднегорные ландшафты вместе занимают 10,5 % [2; 10].

На существенной части территории осадки превышают испарение. Так, по данным ГМС Кызыл-Озек, расположенной в низовьях бассейна, среднегодовое количество осадков составляет 799,7 мм, а годовая величина испаряемости – 533,5 мм [3; 12].

Работы выполнялись в соответствии с алгоритмом ландшафтно-гидрологических исследований, предложенным для территорий с дефицитом гидрометеорологической информации Д.В. Черных и др. [11]. Алгоритм включает в себя несколько блоков (этапов), каждый из которых завершается построением серии ландшафтно-интерпретационных карт.

В качестве исходной информации для создания ландшафтной основы бассейна р. Майма использовались: топографические карты масштаба 1 : 100 000; данные дистанционного зондирования (Landsat TM; материалы сервисов Google maps, Bing Maps и др.), полевые описания (ландшафтные и почвенные) сотрудников лабораторий ландшафтноводноэкологических исследований и природопользования и биогеохимии ИВЭП СО РАН [7]; фондовые, литературные и картографические материалы (Росгидромет, Гипрозем, фонды ИВЭП СО РАН).

Результаты и обсуждения

Классификация ЛГК выполнена на основе характеристик климато-гидрологического, литолого-гидрологического фонов и местоположений [11].

То, каким образом ЛГК выполняют свою гидрологическую функцию, во многом зависит от внешнего сигнала, то есть фоновой по отношению к ним тепло- и влагообеспечен-ности. Иными словами, внешний сигнал определяется климато-гидрологическим фоном, который характеризуется региональными величинами атмосферных осадков и испаряемости. Бассейн р. Маймы находится в пределах умеренно избыточно-влажной зоны (ГТК Селянинова 1,30–1,40) – низкогорные лесостепные и подтаежные ландшафты Северного Алтая и избыточно-влажной зоны (ГТК Селянинова 1,40–3,00) – низкогорные чернево-таежные и среднегорные таежные ландшафты Северо-Восточного Алтая. Это приводит к тому, что для бассейна характерны высокие среднегодовые модули стока: для темнохвойных и чернево-таежных лесов - 27,3 л/с-км2; для смешанных лесов - 8,45 л/с-км2, для светлохвойных и лиственных - 7,00 л/с-км2, для лесостепных - 6,95 л/с-км2 [5].

Литолого-гидрологический фон на значительной части территории представлен кристаллическими породами и маломощными продуктами их выветривания со значениями предельной полевой влагоемкости менее 15 %. При прочих равных условиях такие ландшафты максимально быстро отдают влагу. В лесостепных и подтаежных низкогорьях шире представлены ландшафты на покровных лессовидных суглинках и суглинисто-щебнистых продуктах выветривания кристаллических пород, которые характеризуются более хорошими водно-физическими свойствами (предельная полевая влагоемкость более 30 %). При этом за счет близкого залегания плотных пород и преобладания склоновых поверхностей в периоды весеннего снеготаяния и дождей они не способны аккумулировать большие объемы влаги.

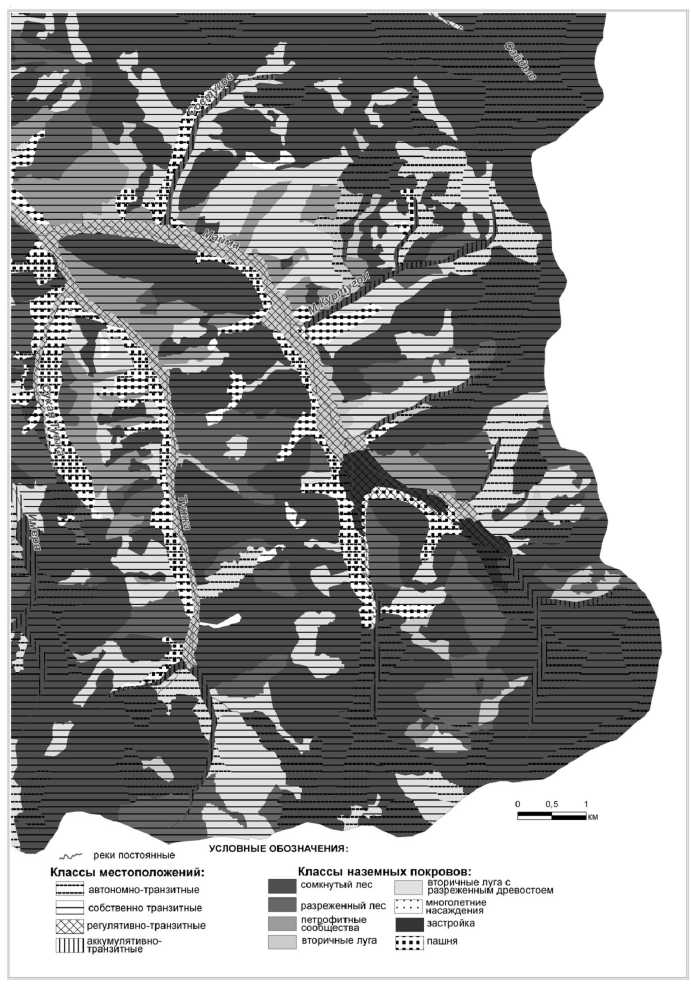

Из восьми классов местоположений, выделенных для территории Алтайского края и Республики Алтай [11], в бассейне р. Майма представлены четыре. Все они в той или иной мере являются транзитными: автономно-транзитные (26,5 % от общей площади бассейна) очень пологие и пологие склоны (_4-10°), собственно транзитные склоны (65,2 %) от покатых до обрывистых (L>10°), аккумулятивно-транзитные днища овражно-балочной сети и долин малых рек (2,3 %) и регулятивно-транзитные поймы средних и крупных рек без крупных болотных массивов, относительно дренированные (6 %). При этом площадь регулятивно-транзитных местоположений, как это обычно бывает в районах с преобладани- ем узких V-образных эрозионных долин, чрезвычайно мала. Кроме этого, в бассейне практически отсутствуют транзитно-аккумулятивные и аккумулятивно-транспирационные местоположения (котловины и понижения со слабопроточными озерами и болотами), благодаря которым происходит торможение стока и снижение паводковых нагрузок. В некоторой степени данные функции могут выполнять пруды, представленные в долинах притоков Маймы. Однако непосредственное соседство с транзитными склоновыми местоположениями вкупе с несоблюдением правил строительства и эксплуатации плотин часто делает их еще большими источниками рисков, чем это было бы в естественных условиях.

В таких фоновых условиях характеристики наземных покровов становятся определяющими для гидрологической функции ландшафтов. В естественных условиях в бассейне р. Майма доминировали лесные ландшафты. Это наглядно демонстрируют мелко- и среднемасштабные карты растительности, на которых отражены инвариантные характеристики территории. Так, 83,4 % от общей площади бассейна на карте «Ландшафты Алтая» занимают лесные ландшафты [10]. При этом в пределах лесных ландшафтов могут быть представлены нелесные участки (литогенные серии, послепожарные стадии восстановления лесов и т. д.), однако они, как правило, занимают незначительные площади.

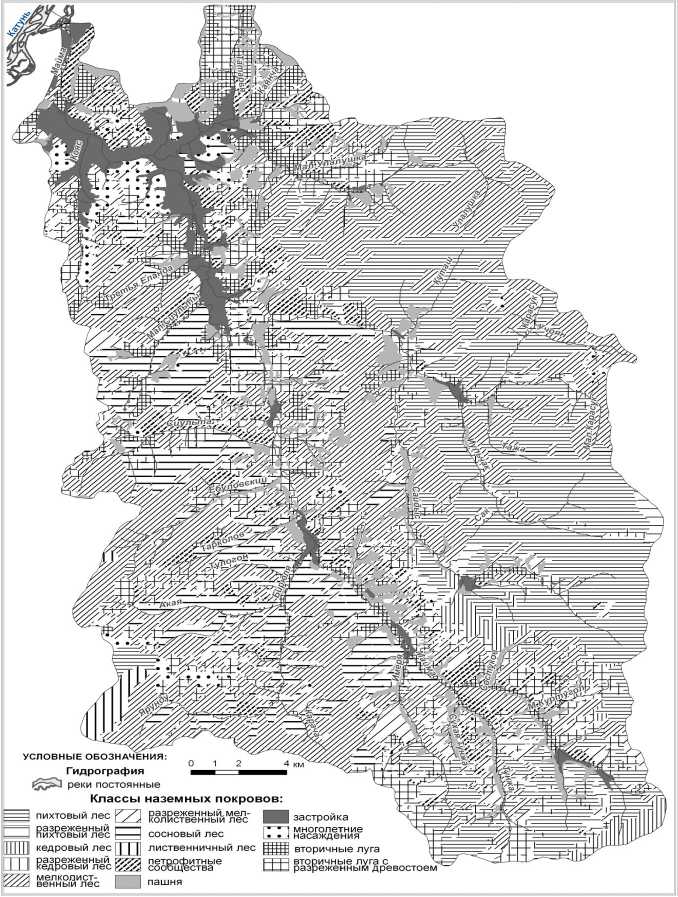

При переходе к крупному масштабу, когда картографируется актуальное состояние наземных покровов, ситуация меняется. По результатам дешифрирования ДДЗ в пределах бассейна р. Майма выделено 15 обобщенных классов наземных покровов (см. рис. 1). В настоящий момент немногим более половины (66,5 %) от общей площади бассейна занято лесами. Петрофитные варианты степей и ос-тепненных лугов, распространенные на крутых склонах световых экспозиций, занимают около 4 %. Оставшаяся часть (почти 30 %) – различного рода антропогенные модификации ландшафтов: вторичные луга, луга с разреженным древостоем, пашня, лесопосадки, застроенные участки (см. табл. 1). При этом значительная часть их располагается на склонах, то есть в пределах транзитных местоположений (см. табл. 2, рис. 2).

Рис. 1. Классы наземных покровов ЛГК бассейна р. Майма

Таблица 1

Классы наземных покровов бассейна р. Майма

|

Классы наземных покровов |

Доля от общей площади бассейна, % |

||

|

Пихтовый лес |

20,3 |

66,5 |

|

|

Разреженный пихтовый лес |

1,3 |

||

|

Кедровый лес |

1,3 |

||

|

Разреженный кедровый лес |

0,2 |

||

|

Мелколиственный лес |

3,2 |

||

|

Разреженный мелколиственный лес |

3,9 |

||

|

Сосновый лес |

8,8 |

||

|

Лиственничный лес |

0,6 |

||

|

Петрофитные степные сообщества |

4,0 |

||

|

Антропогенные модификации |

Луга, в том числе вторичные |

6,4 |

|

|

Вторичные луга с разреженным древостоем |

11,0 |

||

|

Застройка |

4,2 |

||

|

Пашня |

5,7 |

||

|

Посадки |

2,1 |

||

Таблица 2

Соотношение классов местоположений и антропогенных модификаций ландшафтов бассейна р. Майма

|

Классы местоположений ЛГК |

Доля антропогенных модификаций ландшафтов, % от площади класса местоположений ЛКГ |

|

Автономно-транзитные |

41,0 |

|

Собственно транзитные |

36,4 |

|

Аккумулятивно-транзитные |

19,4 |

|

Регулятивно-транзитные |

3,2 |

Рис. 2. Соотношение классов местоположений и антропогенных модификаций ландшафтов в бассейне р. Майма (фрагмент)

Известно, что в условиях избыточного увлажнения лес, как сложная многоярусная система, регулирует сток, главным образом за счет снижения пиковых нагрузок [6; 8; 14; 17]. Можно согласиться с высказыванием, что речной сток является избыточным для функционирования геосистем, так как отводится за их пределы [9].

При сведении лесной растительности, что имеет место в верховьях р. Маймы и всех ее притоках, ландшафтно-гидрологическая организация территории существенно трансформируется. Это проявляется в трансформации водного баланса геосистем, в первую очередь в направлении увеличения водоотдачи в периоды снеготаяния и дождей. На наш взгляд, этот фактор был одним из ключевых в том, что паводок 2014 г. в бассейне р. Майма имел столь значительные последствия.

Выводы

-

1. Разработана серия интерпретационных ландшафтно-гидрологических карт на территорию бассейна р. Майма. Анализ карт климато-гидрологического и литолого-гидрологического фонов показывает, что территория бассейна в целом избыточно увлажнена и имеет низкие значения влагоемкости почвогрунтов.

-

2. Особенностью рассматриваемой территории является преобладание транзитных местоположений, что в условиях избыточного увлажнения создает риски опасных гидрологических процессов.

-

3. Анализ структуры актуальных наземных покровов показывает, что почти 30 % занимают антропогенные модификации, значительная часть которых расположены на склонах, что ведет к изменению ландшафтно-гидрологической организации в направлении увеличения рисков гидрологических процессов.

Список литературы Роль антропогенных модификаций в ландшафтно-гидрологической организации бассейна р. Майма

- Антипов, А. Н. Ландшафтно-гидрологическая организация территории/А. Н. Антипов, В. Н. Федоров. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. -254 с.

- Атлас Алтайского края. -М.; Барнаул: Изд-во ГУГК, 1978. -Т. 1. -226 с.

- Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации//Официальный сайт Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации -Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД), г. Обнинск. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.meteo.ru. -Загл. с экрана.

- Глушков, В. Г. Географо-гидрологический метод/В. Г. Глушков//Изв. ГГИ. -1933. -№ 57-58. -С. 5-9.

- Горошко, Н. В. Ландшафтно-гидрологический анализ годового стока в бассейне верхней Оби: дис.... канд. геогр. наук/Горошко Надежда Владимировна. -Новосибирск, 2007. -278 с.

- Копысов, С. Г. Ландшафтная гидрология геосистем лесного пояса Центрального Алтая: автореф. дис.... канд. геогр. наук/Копысов Cергей Геннадьевич. -Томск, 2005. -8 c.

- Платонова, С. Г. Геологическое строение, гидрогеология и геоморфология бассейна р. Майма/С. Г. Платонова, В. В. Скрипко//Отчет. Фонды ИВЭП СО РАН. -2012. -40 с.

- Рахманов, В. В. Гидроклиматическая роль лесов/В. В. Рахманов. -М.: Лесн. пром-сть, 1984. -240 с.

- Федоров, В. Н. Ландшафтная индикация формирования речного стока/В. Н. Федоров. -Иркутск; М.: Изд-во Ин-та географии им. В. Б. Сочавы, 2007. -175 с.

- Черных, Д. В. Ландшафты Алтая (Алтайский край и Республика Алтай)/Д. В. Черных, Г. С. Самойлова. -Новосибирск: ФГУП Новосибирская картографическая фабрика, 2011.

- Черных, Д. В. Алгоритм ландшафтно-гидрологических исследований в бассейнах малых и средних рек степной и лесостепной зон в условиях дефицита гидрометеорологической информации/Д. В. Черных, Д. В. Золотов, Р. Ю. Бирюков, Д. К. Першин//Вестник алтайской науки. -2014. -№ 4. -С. 173-177.

- Черных, Д. В. Структурно-функциональный ландшафтный анализ формирования стока в водосборных бассейнах с учетом естественных и антропогенных изменений окружающей среды/Д. В. Черных, Д. В. Золотов, Р. Ю. Бирюков, Д. К. Першин, О. П. Николаева, Л. Ф. Лубенец//Отчет. Фонды ИВЭП СО РАН. -2014. -17 с.

- Anderson, M. C. Upscaling and downscaling -a regional view of the soil-plant-atmosphere continuum/M. C. Anderson, W. P. Kustas, J. M. Norman//Agron J. -2003. -№ 95. -Р. 1408-1423.

- Band, L. Forest ecosystem processes at the watershed scale: incorporating hill slope hydrology/L. Band, P. Patterson, R. Nemani //Agric For Meteorol. -1993. -№ 63. -Р. 93-126.

- Caylor, K. K. On the coupled geomorphological and ecohydrological organization of river basins/K. K. Caylor, S. Manfreda, I. Rodriguez-Iturbe//Adv Water Resour. -2005. -№ 28. -Р. 69-86.

- Diaz, N. Forest Landscape Analysis and Design: A Process for Developing and Implementing Land Management Objectives for Landscape Patterns/N. Diaz, D. Apostol//USDA Forest Service, PNW Region, Portland, OR R6 ECO-TP-043-92. -1992 (Unpublished).

- Farley, K. A. Effects of afforestation on water yield: a global synthesis with implications for policy/K. A. Farley, E. G. Jobbagy, R. B. Jackson//Global Change Biol. -2005. -№ 11. -Р. 1565-1576.

- Forman, R. Some general principles of landscape and regional ecology/R. Forman//Landscape Ecology. -1995. -№ 10 (3). -Р. 133-142.

- Smettem, K. R. J. Welcome address for the new "Ecohydrology" journal/K. R. J. Smettem//Ecohydrology. -2008. -№ 1. -Р. 1-2.

- Shaker, S. Agricultural land fragmentation and biological integrity: The impacts of a rapidly changing landscape on streams in Southeastern Wisconsin. Technical Report, Fish Ecology Laboratory, Univ. of Wis./S. Shaker, T. Ehlinger. -2007. -50 р. (Unpublished).

- Zalewski, M. The potential of conversion of environmental threats into socioeconomic opportunities by applying ecohydrology paradigm/M. Zalewski//Future of Life and the Future of Our Civilization/V. Burdyuzha (ed.). -The Netherlands: Springer, 2006. -Р. 121-131.