Роль биохимических предикторов в прогнозировании исходов тромболитической терапии при ишемическом инсульте

Автор: Кичерова О.А., Рейхерт Л.И., Скорикова В.Г., Бердичевская Е.Б., Валитов Н.С.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Медицина

Статья в выпуске: 3 (80) т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Высокая смертность от ишемического инсульта обуславливает необходимость разработки перспективных методов лечения. Внутривенный тромболизис является высокоэффективным методом, однако исходы его не всегда предсказуемы. Разработка панели биохимических предикторов позволит спрогнозировать исходы тромболитической терапии и оптимизировать систему помощи больным ишемическим инсультом.

Ишемический инсульт, тромболитическая терапия, предикторы исхода

Короткий адрес: https://sciup.org/140248151

IDR: 140248151

Текст научной статьи Роль биохимических предикторов в прогнозировании исходов тромболитической терапии при ишемическом инсульте

Проблема ишемического инсульта является одной из наиболее значимых медицинских и социальных проблем. В связи с высокой смертностью от инсульта, поиск эффективных методов лечения мозговых катастроф является приоритетной задачей здравоохранения [10, 17, 18]. В настоящее время наиболее действенным методов восстановления мозгового кровотока является тромболитическая терапия (ТЛТ), исходы которой часто непредсказуемы [6]. С целью прогнозирования исходов тромболитической терапии неоднократно делались попытки разработать клинические или биохимические прогностические панели, при этом было установлено, что исключительно клинические критерии обладают малой прогностической значимостью. В то же время выявление биохимических предикторов исхода с точки зрения представлений о патогенезе заболевания может стать вполне результативным [4, 12-14, 16].

Согласно современным представлениям о механизмах развития ишемического инсульта, важное значение в его патогенезе имеют явления эндотелиальной дисфункции и эндогенной интоксикации [1, 2, 9, 15].

Эндотелиальная дисфункция характеризуется дисбалансом ангиопротективных, вазодилатирующих субстанций с одной стороны и ангиопролифе-ративных, а также вазоконстрикторных веществ – с другой. Данное обстоятельство обуславливает важную роль эндотелиальной дисфункции в механизмах развития острой ишемии головного мозга.

Другим важным механизмом в патогенезе ишемического инсульта является эндогенная интоксикация. Накопление в тканях организма избытка продуктов как нормального, так и измененного обмена веществ (эндогенных токсических субстанций) обусловливает данный патологический процесс [5].

В свою очередь неотъемлемым звеном патохи-мического каскада в развитии ишемии головного мозга является образование свободных радикалов [11], что представляет собой важную составляющую эндотелиальной дисфункции и эндогенной интоксикации, характеризующих патогенез ишемического инсульта.

Методы реперфузии, применяемые в первые часы цереброваскулярной катастрофы, направлены на восстановление кровотока в пораженном сосуде, что позволяет предотвратить или уменьшить объем необратимого повреждения вещества головного мозга и минимизировать остаточный неврологический дефицит [7].

В данной работе мы провели анализ биохимических маркеров острой ишемии головного мозга с целью оптимизации подхода к диагностике и лечению пациентов в остром и острейшем периодах ишемического инсульта.

Учитывая современные представления о патогенезе ишемического инсульта, целесообразно включать в биохимическую панель маркеров эффективности ТЛТ при ишемическом инсульте показатели, отражающие все патогенетические звенья этого заболевания (эндотелиальную дисфункцию, эндогенную интоксикацию, ПОЛ). Обосновано внесение в спектр биохимических показателей некоторых биологически активных белков – высокочувствительного С-реактивного белка (НsСРБ), матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9).

Цель исследования: установление прогностического значения показателей, характеризующих эндотелиальную дисфункцию, эндогенную интоксикацию и оксидантный стресс в остром периоде ишемического инсульта как на этапе принятия решения о целесообразности тромболитической терапии, так и в процессе динамического наблюдения после процедуры с целью разработки мультимар-керного планшета для обеспечения персонифицированного подхода к проведению тромболитической терапии на основании комплексной оценки прогноза острых цереброваскулярных событий.

Материалы и методы.

За 3-х-летний период обследовано 224 пациента с ишемическим инсультом, из которых 112 больным проводилась тромболитическая терапия. У 57 пациентов, 28 из которых получили тромболитическую терапию, проведен ряд специальных биохимических исследований. Контрольную группу составили 13 пациентов без острых цереброваскулярных событий в анамнезе, сопоставимые по половозрастным признакам и сопутствующим заболеваниям с основной группой.

Забор венозной крови для исследований проводили дважды: при поступлении (1 проба) и на 5-7 сутки от начала заболевания (2 проба).

Биохимические исследования включали:

– твердофазный иммуноферментный анализ с использованием коммерческих иммуноферментных наборов и тест-систем для определения содержания матриксной металлопротеиназы-9 плазмы крови (ММР-9);

– метод иммунотурбидиметрии (реактивы «Bio-systems», Испания) высокочувствительный метод (мг/л) для определения Hs-СРБ – С-реактивного белка плазмы крови;

– определение нитритов, устойчивых продуктов метаболизма оксида азота, в эритроцитах;

– определение продуктов пероксидации липидов эритроцитов в гептановой и изопропанольной фазах липидного экстракта: Г 220 , Г 232 , Г 278 , Г 420 – продукты пероксидации липидов в гептановой фазе липидного экстракта, замеренные на СФ-2000 на длинах волн 220, 232, 278, 420 нм, соответственно; И 220 , И 232 , И 278 , И 420 – продукты пероксидации липидов в изопропанольной фазе липидного экстракта, замеренные на СФ-2000 на длинах волн 220, 232, 278, 420нм, соответственно. При этомГ(И) 220 – вещества с изолированными двойными связями (ИДС), Г(И)232-диеновые конъюгаты (ДК), Г(И)278 -сумма кетодиенов и сопряженных триенов (СТ+КД), Г(И)420-шиффовы основания, в гептановой или изопропанольной фазах соответственно;

– индекс окисленности липидов (ИОЛ) рассчитывали как отношение содержания продуктов ПОЛ гептановой и изопропанольной фаз к содержанию веществ с изолированными двойными связями. Индекс окисленности ДК гептановой фазы

(ИОЛГ 232 ): ИОЛГ 232 = Г 232 /Г 220 ; индекс окисленно-сти (КТ +СТ) гептановой фазы (ИОЛГ 278 ): ИОЛГ 278 = Г 278 /Г 220 ; индекс окисленности ДК изопропаноль-ной фазы (ИОЛИ 232 ): ИОЛИ 232 = И 232 / И 220 – индекс окисленности (КД + СТ) изопропанольной фазы (ИОЛИ278): ИОЛИ278 = И278 / И220.

– степень ненасыщенности остатков жирных кислот липидных молекул (СНН) рассчитывали как отношение липидных компонентов изопропаноль-ной фазы к липидным компонентам гептановой фазы на соответствующих длинах волн: степень ненасыщенности ДК: СНН232= И232/Г232 ; степень ненасыщенности (КД + СТ): СНН 278 = И 278 / И 232.

Для объективизации тяжести состояния, выраженности очагового неврологического дефицита и оценки динамики клинических показателей использовали шкалу инсульта National Institutes of Health (NIHSS). Клинические исходы заболевания оценивали по модифицированной шкале Рэнкина (МШР) и по индексу мобильности Ривермид на 7 сутки.

Статистический анализ производили с использованием программы IBMSPSSStatistics 21. Распределение количественных данных проверяли с помощью теста Колмогорова-Смирнова. При нормальном распределении данных сравнение 2-х независимых групп проводили при помощи критерия Стьюдента, а динамику показателей в каждой группе парным критерием Стьюдента. При распределении данных, отличном от нормального, для сравнения применяли критерий Манна-Уитни для независимых 2 групп и критерий Вилкоксона для сравнения динамики показателей в каждой группе. При сравнении 3 групп использовали поправку Бонфер-рони.

Результаты и обсуждение.

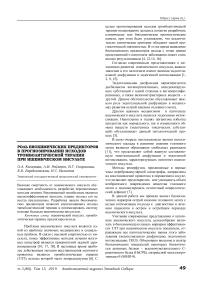

В процессе анализа результатов, были выявлены следующие биохимические показатели (табл. 1).

При первом обследовании в обеих клинических группах (с базовой терапией и базовой терапией в сочетании с ТЛТ) выявлены признаки активации процессов перекисного окисления липидов, а, следовательно, явлений эндотелиальной дисфункции и эндогенной интоксикации: увеличены показатели степени ненасыщенности ДК и (КТ+СТ), индексы окисленности ДК и (КТ и СТ) гептановой фазы, продуктов пероксидации липидов, экстрагируемых смесью гептан-изопропанол (ДК изопропанольной и гептановой фаз, (КТ и СТ) гептановой фазы, веществ с ИДС и ШО изопропанольной фазы). Выраженность явлений эндогенной интоксикации подтверждается повышением в крови уровня нитритов, устойчивых продуктов метаболизма оксида азота. Зафиксировано увеличение значений HsСРБ, ММП-9 (табл. 1).

Полученные данные не противоречат литературным данным о роли окислительновосстановительных процессов в патогенезе острой ишемии вещества головного мозга [3, 10, 11].

Характеристика биохимических показателей 1 пробы в клинических группах (с базовой терапией и базовой терапией в сочетании с ТЛТ

Таблица 1

|

Показатель |

без ТЛТ (n=29) |

с ТЛТ(n=28) |

Контроль (n=13) |

р |

|||||

|

М |

m |

М |

m |

М |

m |

без ТЛТ-с ТЛТ |

без ТЛТ-контроль |

с ТЛТ-контроль |

|

|

СННИ232 |

1,02* |

0,155 |

1,18** |

0,325 |

0,24 |

0,126 |

0,878 |

<0,001 |

0,002 |

|

СННИ278 |

1,33* |

0,380 |

3,53 |

1,037 |

2,37 |

0,445 |

0,109 |

0,005 |

0,543 |

|

Г232/Г220 |

0,89* |

0,067 |

0,78 |

0,046 |

0,65 |

0,020 |

0,536 |

0,037 |

0,177 |

|

Г278/Г220 |

0,67*,*** |

0,056 |

0,37 |

0,063 |

0,19 |

0,022 |

0,001 |

<0,001 |

0,400 |

|

И232И220 |

0,77 |

0,094 |

0,73 |

0,067 |

0,59 |

0,164 |

0,960 |

0,645 |

0,754 |

|

И278И220 |

0,39* |

0,047 |

0,60 |

0,080 |

1,07 |

0,381 |

0,288 |

0,013 |

0,192 |

|

Г220 |

0,24 |

0,040 |

0,38 |

0,061 |

0,19 |

0,037 |

0,097 |

0,787 |

0,049 |

|

Г232 |

0,21 |

0,029 |

0,30** |

0,055 |

0,12 |

0,022 |

0,214 |

0,363 |

0,025 |

|

Г278 |

0,13* |

0,012 |

0,12** |

0,019 |

0,03 |

0,003 |

0,900 |

<0,001 |

0,008 |

|

Г420 |

0,02 |

0,004 |

0,018 |

0,007 |

0,008 |

0,003 |

0,958 |

0,620 |

0,498 |

|

И220 |

0,31* |

0,058 |

0,26** |

0,043 |

0,05 |

0,027 |

0,884 |

0,001 |

0,002 |

|

И232 |

0,18* |

0,031 |

0,19** |

0,045 |

0,04 |

0,021 |

0,625 |

0,002 |

0,001 |

|

И278 |

0,12 |

0,026 |

0,14 |

0,022 |

0,116 |

0,053 |

0,883 |

0,989 |

0,849 |

|

И420 |

0,08 |

0,009 |

0,095** |

0,011 |

0,052 |

0,005 |

0,219 |

0,250 |

0,006 |

|

HsСРБ |

12,02* |

1,840 |

10,20** |

2,65 |

2,81 |

0,870 |

0,745 |

0,001 |

0,038 |

|

Нит |

10,89 |

0,937 |

12,84 |

1,29 |

8,66 |

0,902 |

0,376 |

0,403 |

0,049 |

|

ММП-9 |

1142,79* |

163,146 |

1320,45** |

209,21 |

152,77 |

48,703 |

0,558 |

<0,001 |

<0,001 |

Примечание: p<0,05; * - p – достоверность статистических различий между показателями 1 пробы у группы с без ТЛТ и КГ

** - p – достоверность статистических различий между показателями 1 пробы у группы с ТЛТ и КГ

*** - p – достоверность статистических различий между показателями 1 пробы у группы с ТЛТ и без ТЛТ

Установлены статистически достоверные различия в показателе индекса окисленности ДК гептановой фазы в обеих клинических группах (с базовой терапией и базовой терапией в сочетании с ТЛТ). По всем остальным показателям статистически достоверных различий не установлено.

Была проведена оценка показателей первой пробы в зависимости от клинической динамики со-

Показатели 1 пробы в клинических группах (с базовой терапией и базовой терапией в сочетании с ТЛТ)

стояния пациентов в обеих клинических группах (с базовой терапией и базовой терапией в сочетании с ТЛТ), (табл. 2).

Установлена четкая корреляция высокого уровня ММП-9 и HsСРБ при первом обследовании в обеих клинических группах (с базовой терапией и базовой терапией в сочетании с ТЛТ) с отсутствием клинической динамики в состоянии пациента.

Таблица 2

в зависимости от клинической динамики состояния пациента

|

Показатель |

без ТЛТ (n=29) |

р |

с ТЛТ (n=28) |

р |

|||||||

|

нет "+" динамики |

"+" динамики |

нет "+" динамики |

"+" динамики |

||||||||

|

М |

m |

М |

m |

М |

m |

М |

m |

||||

|

HsСРБ |

16,60* |

3,384 |

9,96 |

2,085 |

0,030 |

17,05** |

5,429 |

7,00 |

2,698 |

0,047 |

|

|

ММП-9 |

1809,56* |

350,665 |

842,75 |

135,312 |

0,027 |

2537,57** |

284,522 |

752,47 |

87,638 |

0,000 |

|

Примечание: p<0,05:

* - p – достоверность статистических различий между показателями 1 пробы в группе без ТЛТ у пациентов с " +" динамикой и без нее

** - p – достоверность статистических различий между показателями 1 пробы в группе с ТЛТ у пациентов с " +" динамикой и без нее

Таблица 3

Уровни ММП-9 и HsСРБ в зависимости от клинического течения заболевания на фоне ТЛТ и базовой терапии

|

Показатель |

без ТЛТ (n=29) |

р |

с ТЛТ (n=28) |

р |

||||||

|

нет "+" динамики |

"+" динамики |

нет "+" динамики |

"+" динамики |

|||||||

|

М |

m |

М |

m |

М |

m |

М |

m |

|||

|

пHsСРБ |

16,88* |

4,953 |

8,04 |

1,930 |

0,039 |

22,73** |

7,217 |

11,18 |

2,462 |

0,047 |

|

пММП-9 |

2169,50* |

522,545 |

766,89 |

172,954 |

0,043 |

2350,75** |

471,390 |

496,30 |

74,724 |

0,028 |

Примечание: p<0,05;

* - p – достоверность статистических различий между показателями 2 пробы в группе без ТЛТ у пациентов с " +" динамикой и без нее

** - p – достоверность статистических различий между показателями 2 пробы в группе с ТЛТ у пациентов с " +" динамикой и без нее

Тенденция к сохранению высоких цифр уровня ММП-9 и HsСРБ при неблагоприятном течении заболевания сохраняется как при сочетании базовой терапии с тромболитической терапией, так и в группе пациентов только с базовой терапией (табл. 3).

Таким образом, высокие уровни ММП-9 и HsСРБ являются предикторами неблагоприятного течения ишемического инсульта как при базовой терапии ишемического инсульта, так и при сочетании базовой терапии с тромболизисом.

Заключение.

Проведенные нами исследования позволили установить наличие биомаркеров неблагоприятного результата тромболитической терапии: повышение уровня матриксной металлопротеиназы-9, высокочувствительного С - реактивного белка плазмы крови.

Таким образом, можно утверждать, что тромболитическая терапия сопровождается благоприятным воздействием на основные звенья патогенеза при ишемическом инсульте, а использование биохимических предикторов, позволит рационализировать ее использование.

Список литературы Роль биохимических предикторов в прогнозировании исходов тромболитической терапии при ишемическом инсульте

- Гончар И.А., Степанова Ю.И., Прудывус И.С. Биохимические предикторы и маркеры инфаркта головного мозга / Под ред. проф., д.м.н. Камышникова В.С. Минск: БелМАПО, 2013.

- Гончар-Зайкина Г.М., Г ончар-Зайкин А.П. К оценке лабораторной диагностики эндотоксикоза. Актуальные вопросы военной и практической медицины. Сб. тр. II научно-практ. Конф. врачей Приволжско-Уральского военного округа. Оренбург, 2001.

- Дурова М.В., Рейхерт Л.И., Кичерова О.А. Изменения перекис-ного окисления липидов и структуры тромбоцитарных мембран в остром периоде ишемического инсульта // Медицинская наука и образование Урала. 2017. Т. 18, № 1 (89). С. 37-40.

- Кичерова О.А., Рейхерт Л.И., Скорикова В.Г., Семешко С.А. Биохимические маркеры прогноза тромболитической терапии при ишемическом инсульте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т. 116, № 8-2. С. 48-51.

- Малахова М.Я. Метод регистрации эндогенной интоксикации. Пособие для врачей. Санкт-Петербург: СПбМАПО, 1995.

- Новгородова В.Г., Семешко С.А., Кичерова О.А. Риск при проведении системной тромболитической терапии (клинический случай) // Вестник РгМу. 2011. № 1. С. 245.

- Рамазанов Г. Р. Клинические, компьютерно-томографические и биохимические предикторы исходов тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом: Автореф. дисс. канд. мед. наук. Москва, 2009.

- Рейхерт Л.И, Кичерова О.А., Прилепская О.А. Острые и хронические проблемы цереброваскулярной патологии. Тюмень, 2015.

- Рейхерт Л.И., Кичерова О.А., Доян Ю.И., Рейхерт Л.В. Патобиологические механизмы цереброваскулярных заболеваний // Академический журнал Западной Сибири. 2018. Т. 14, № 1 (72). С. 55-56.

- Рейхерт Л.И., Клушин Д.Ф., Крылов В.И. Роль структурнофункциональной дезорганизации клеточных мембран в патогенезе мозговых инсультов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1987. № 1. С. 23-26.

- Рейхерт Л.И., Остапчук Е.С., Скорикова В.Г. Церебральный ангиоспазм и его влияние на исходы лечения больных с аневризматическим субарахноидальным кровоизлиянием // Медицинская наука и образование Урала. 2014. Т. 15, № 2 (78). С. 69-71.

- Скорикова В.Г., Асеева К.С., Кичерова О.А., Семешко С.А. Предикторы эффективности тромболитической терапии при ишемическом инсульте // Медицинская наука и образование Урала. 2014. Т. 15, №2 (78). С. 69-71.

- Скорикова В.Г., Кичерова О.А., Рейхерт Л.И. Прогнозирование исхода тромболитической терапии ишемического инсульта при помощи дополнительных биохимических исследований // Тюменский медицинский журнал. 2017. Т. 19, № 4. С. 30-33.

- Скорикова В.Г., Кичерова О.А., Рейхерт Л.И. Роль высокочувствительного С-реактивного белка в прогнозировании эффек тивности тромболитической терапии при ишемическом инсульте // Академический журнал Западной Сибири. 2016. Т. 12, № 3 (64). С. 80-81.

- Скорикова В.Г., Кичерова О.А., Рейхерт Л.И., Журавлева Т.Д., Валитов Н.С. Спектрофотометрические методы изучения процессов перекисного окисления липидов в остром периоде ишемического инсульта // Научный форум. Сибирь. 2017. Т.3, №1. С.72-73.

- Скорикова В.Г., Кичерова О.А., Рейхерт Л.И., Семешко С.А. Специальные биохимические исследования для оценки эффективности тромболитической терапии при ишемическом инсульте // Тюменский медицинский журнал. 2016. Т. 18, № 1. С. 32-35.

- Яхно Н.Н., Виленский Б.С. Инсульт как медико-социальная проблема // Русский медицинский журнал. 2005. Т. 13, № 12. С. 807-815.

- Bogousslavsky J. The global stroke initiative, setting the context with the International Stroke Society // J Neurol Sciences. 2005. V. 238. Р. 528.