Роль биоразнообразия растительного мира национального парка «Чикой» в экологическом туризме Забайкальского края

Автор: Чащина Н.А., Попова О.А., Намзалов Б.Б., Андриевская Е.А., Гилёва М.В., Лесков А.П., Щеглова С.Н.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Развитие экологического туризма в естественной природной среде в пределах России является сейчас одной из наиболее важных социально-экономической и природоохранной задач. Главным местом осуществления экологического туризма должны стать особо охраняемые природные территории (ООПТ). Основным средством развития экологического и просветительского туризма на ООПТ являются экологические тропы. Территория национального парка «Чикой» интересна тем, что в его пределах расположены необычные памятники природы, которые уже давно являются объектами посещения, но официально утвержденных маршрутов нет. В связи с этим нами были спланированы экологические маршруты в пределах Хэнтэй-Чикойского нагорья, в буферной зоне Байкальской природной территории, имеющей особое водоохранно-защитное значение для оз. Байкал и отличающейся высоким биологическим и ландшафтным разнообразием. Биологическое разнообразие в этом регионе характеризуется концентрацией редких видов флоры и фауны, наличием рефугиумов третичной флоры. Территория служит важнейшим на Хэнтэй-Чикойском нагорье очагом репродукции типичных и редких видов флоры и фауны. Здесь произрастает много высших сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Забайкальского края. Этим обусловлена задача раз- работки экологических маршрутов на территории в пределах озера Шебеты и реки Мельничная с описанием ботанических объектов. Всего на территории в пределах озера Шебеты и реки Мельничная было разработано три маршрута экологических троп с целью проведения на них познавательных экскурсий, позволяющих туристам получить информацию о растительном мире национального парка «Чикой». Все три маршрута отличаются сложностью в их преодолении, что позволит создавать программы для экологического туризма людей с разными физическими возможностями.

Экологический туризм, экологическая тропа, биологическое разнообразие, флора, растительность, Байкальская природная территория, Хэнтэй-Чикойское нагорье, озеро Шебеты

Короткий адрес: https://sciup.org/148331483

IDR: 148331483 | УДК: 574.1:58:338.484 (571.54/.55) | DOI: 10.18101/2587-7143-2024-1-4-19

Текст научной статьи Роль биоразнообразия растительного мира национального парка «Чикой» в экологическом туризме Забайкальского края

Во всем мире посещение участков и объектов дикой природы является одним из самых популярных и массовых видов деятельности человека в свободное время. В последние годы оно получило название экологический туризм [2].

Возникновение и развитие экологического туризма тесно связаны с природными территориями [1], привлекательными с эстетической и рекреационной точки зрения. Этот вид туризма рассматривается в утвержденной в 2011 г. Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения на период до 2020 г.1 [7] как один из приоритетных видов эколого-просветительской деятельности на ООПТ.

Для развития познавательного туризма в пределах ООПТ необходимо создание соответствующей инфраструктуры, важнейшим элементом которой является сеть экологических троп, позволяющая наиболее полно использовать рекреационный потенциал территории. Важнейшими требованиями к выбору маршрута экологической тропы являются привлекательность, доступность и информативность [2].

В связи с этим целью нашей работы явилось создание маршрутов экологических троп по наиболее живописным и интересным, с точки зрения биологического разнообразия растительного мира, местам территории национального парка «Чикой», а также организация экологического просвещения населения, познавательной рекреации и осуществления природоохранной деятельности.

Материалы и методы

Территория национального парка «Чикой» расположена в пределах Красно-чикойского района Забайкальского края, в верховьях р. Чикой, в бассейне р. Чи-кокон и включает четыре памятника природы: Эсутайский голец, озеро Шебеты, Быстринский голец, Ламский Городок.

Территория парка компактна, имеет единый узел (Чикойский голец) и речную сеть, рассекающую земную поверхность как в широтном, так и в меридиональном направлении. Это определяет широкий набор склонов и плоскостей разных экспозиций, что, в свою очередь, влияет на разнообразие и продуктивность растительных сообществ.

Исследования проводились с использованием классических методов флористических и геоботанических исследований [4]. Виды растений приводятся в соответствии с «Флорой Сибири» (1987–1997). Выбор маршрутов экологических троп, их протяженность и др. осуществляли в соответствии с опытом разработки, оборудования и использования экологических троп на охраняемых природных территориях, изложенных в сборнике российского и зарубежного опыта по созданию экологических троп2. Координаты основных точек на маршруте определяли с помощью GPS-навигатора, после чего полученные данные использовали для нанесения маршрутов проектируемых экологических троп на карту, используя программное обеспечение QGIS.

Очерки растительности национального парка «Чикой»

Территория, на которой планируется создание экологических троп, расположена в пределах Хэнтэй-Чикойского нагорья, в буферной зоне Байкальской природной территории, имеющей особое водоохранно-защитное значение для озера Байкал и отличающейся высоким ландшафтным разнообразием.

В Чикой-Чикоконском междуречье наблюдаются взаимопроникновения и смешения разнородных элементов флоры и фауны сопредельных биогеографических областей, в том числе бореальной, центральноазиатской, европейской, сибирской. Растительность четко дифференцирована в соответствии с высотной поясностью (высотные пояса степной, лесостепной, лиственничных и кедроволиственничных лесов, подгольцовый, с кедровым стлаником, и гольцовый высокогорных тундр) [5].

Южные склоны хребтов покрыты сухой и светлой сосновой тайгой. Под кронами деревьев растут редкие кусты Rosa acicularis Lindl., Spiraea media Franz Schmidt и Rhododendron dauricum L. и кустарнички Vaccinium vitis-idaea L. Северные склоны покрыты в основном лиственничной тайгой с R. dauricum в подлеске, V. vitis-idaea в покрове. На более влажных участках расположена лиственничная тайга, в покрове которой преобладает Ledum palustre L., а на южных сухих склонах — лиственнично-сосновая, сосново-лиственничная и лиственничная тайга с травяным покровом.

Выше 1 400 м лиственничная тайга сменяется кедровой. Для более высоких частей тайги характерны кедрово-лиственничные, лиственнично-кедровые и кедровые леса с ольховником в подлеске и Bergenia crassifolia (L.) Fritsch в травянокустарничковом ярусе.

Кедровые леса из Pinus sibirica Du Tour занимают небольшие участки по долинам рек, в верховьях распадков, седловинах на высоте 1 200–1 400 м. Представлены они тремя основными типами: кедрачи баданово-бруснично-лишайниковые, кедрачи рододендровые и кедрачи багульниковые зеленомошные.

Кедрачи баданово-бруснично-лишайниковые характерны для менее влажных каменистых почв горных склонов. Они отличаются хорошо выраженным надпочвенным покровом из кустистых лишайников (видов кладоний и цетрарий). В травяно-кустарничковом ярусе этих кедровников доминируют Vaccinium vitis-idaea и Bergenia crassifolia.

Кедрачи рододендровые имеют хорошо выраженный подлесок из R. dauricum. В этих лесах встречается Juniperus sibirica Burgsd. В травяно-кустарничковом ярусе обычно присутствуют Vaccinium vitis-idaea, Linnea borealis L., виды плауна (Lycopodium annotinum L., Lycopodium clavatum L.).

Кедрачи багульниковые встречаются на слегка заболоченных почвах. Они отличаются густым разновозрастным древостоем с примесью Larix sibirica Ledeb. и Abies sibirica Ledeb. В травяно-кустарничковом ярусе господствует Ledum palu-stre.

Луговые сообщества на территории национального парка «Чикой» расположены на широких межгорных понижениях и расширениях речных долин. Они сложены толщами рыхлых слоистых (преимущественно речных) отложений; в рельефе господствуют равнинные участки с небольшими уклонами. В долинах крупных и средних рек располагаются разнотравно-злаковые и злаковоразнотравные луга [5]. Среди луговых группировок наиболее типичны мятликовые, костровые, кострово-пырейные, полевицевые и кровохлебковые луга.

Плоскодонные долины малых рек, увлажненные и переувлажненные части поймы в долинах средних рек и самые низкие участки понижений заняты заболоченными лугами. Среди наиболее влажных вариантов заболоченных лугов следует отметить луга осоково-пушициевые, осоковые и вейниковые. На менее увлажненных участках встречаются осоково-полевицевые, мятликово-разнотравно-осоковые и полевицевые луга.

На высоте 1 700–1 800 м формируется предгольцовое редколесье, которое на высоте 1 900 м уступает место гольцам, покрытым преимущественно Pinus pumila (Pall.) Regel. На гребнях хребтов и по склонам встречаются каменистые россыпи и скалы-останцы высотой 35–40 м.

Исследования проводились с использованием классических методов флористических и геоботанических исследований [4]. Виды растений приведены по «Флоре Сибири» (1987–1997). Выбор маршрутов экологических троп, их протяженность и др. осуществляли в соответствии с опытом разработки, оборудования и использования экологических троп на охраняемых природных территориях, изложенным в сборнике российского и зарубежного опыта по созданию экологических троп3. Координаты основных точек на маршруте определяли с помощью GPS-приёмника, после чего полученные данные использовали для нанесения маршрутов проектируемых экологических троп на карту, используя программное обеспечение QGIS.

Результаты и их обсуждения

Биологическое разнообразие на территории Красночикойского района характеризуется концентрацией редких видов флоры и фауны, наличием рефугиумов третичной флоры [5]. Территория служит важнейшим на Хэнтэй-Чикойском нагорье очагом репродукции типичных и редких видов флоры и фауны. Здесь произрастает много растений, занесенных в Красную книгу Забайкальского края (2017) (Picea obovata var. coerula L. Malyschev, Sorbus sibirica Hedl., Phyllodoce coerulea (L.) Bab., Rhododendron aureum Georgi, Cypripedium macranthon Sw., Cypripedium guttatum Sw., Iris sanguinea Donn, Hemerocallis minor Mill., Lílium pumilum Delile, Lilium pensylvanicum Ker-Gawler., Rhodiola pinnatifida Boriss., Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et C. A. Mey, Rhodiola rosea L., Allium altaicum Pall.).

Живописные природные памятники, бурные горные реки с порогами и водопадами стали популярными объектами для самодеятельного и организованного туризма, но на данной территории отсутствуют утвержденные и оборудованные маршруты, по которым туристы могли бы перемещаться.

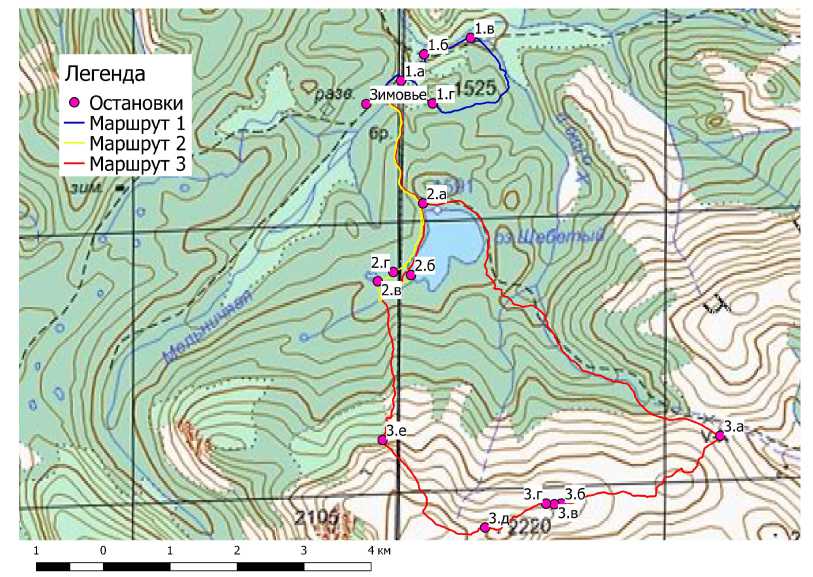

В соответствии с поставленной целью нашей задачей было исследовать территорию в пределах озера Шебеты и реки Мельничная, описать ботанические объекты и разработать экологические маршруты. Нами было разработано три маршрута экологических троп, которые представлены на карте (рис. 1).

Первый маршрут (на карте обозначен синим цветом) начинается у Зимовья (49° 49' 25'' с.ш. 109° 59' 37'' в.д.) и пролегает в долине реки Мельничная вдоль ее русла до водопада. Протяженность маршрута от перехода через реку (точка 1а 49° 49' 37'' с.ш. 110° 0' 1'' в.д.) до водопада (точка 1б 49° 49' 49'' с.ш.

110° 0' 18'' в.д.) составл яет 830 м. Далее тропа поворачивает на вос ток и на ра сстоянии 1 128 м доходи т до реки Хотюр (точка 1в 49° 49' 57'' с.ш. 110 ° 0' 53'' в.д.), ухо дя вдоль ее правого берега на юго -восток и на расстоянии 1 064 м поворачивает на юго- запад. Чер ез 303 м тропа изменяет направление на зап ад и на ра с стоянии 869 м поворачивает на северо -запад, откуда до озера Безымянного (точ ка 1г 49° 49' 26'' с.ш. 110° 0' 24'' в.д.) продолжается на 221 м. От озера тропа про должается в том же на правлении и через 676 м оканчивается у ме ста перехода через реку Мельничная (рис. 1, точка 1а) на ее левый берег. От эт ого места до зимовья расстояние составляет 932 м. Протяженность всего маршрута составляет 7 732 м.

Рис. 1. Карта ма ршрутов экологических троп в районе озера Шеб еты на территории национального парка «Чикой»

Долина реки Мельничная расположена на высоте 1 427 м над ур. м. в окружении гор, покрытых густой растительностью из Pinus sibirica, Pinus obovata, Larix sibírica и Abies sibirica. Вдоль берегов реки можно увидеть одиночно стоящие ели. В растительном покрове присутствуют такие виды травянистых растений, как Veronica longifolia L., Galium boreale L., Achillea asiatica Serg., Sanguisorba officinalis L., Swertia obtusa Ledeb., Aconitum baicalense Turcz. ex Rapaics, Viola acuminata Ledeb. Из кустарников в достаточно большом обилии встречается Be-tula fruticosa Pall., Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, Spiraea salicifolia L., а также виды, характерные для высокогорных районов, — Spiraea alpina Pall. и Salix nummularia Andersson.

Водопад на реке Мельничная — это вторая остановка на маршруте (рис. 2). Данная точка находится на высоте 1 412 м над ур. м. Это одно из живописнейших мест на данной экологической тропе. Водопад представляет собой сбор воды с гранитной плиты, зажатой между отвесными стенами. Высота водопада составляет 2,5 метра, глубина чаши под водопадом 3 м.

Рис. 2. Водопад на реке Мельничная

Помимо красивого вида падающей воды, возвышающихся над руслом реки скал и многочисленных порогов здесь можно встретить интересные растения, такие как Juniperus sibirica, Tanacetum vulgare L., Rhodiola pinnatifida, Viola biflora L., Bergenia crassifolia, Atragene sibirica L. На данной территории произрастают и широко распространенные в Забайкальском крае виды: Salix bebbiana Sarg., Rosa acicularis Lindl., Rrubus sachalinensis Levl., Polemonium caeruleum L., Dendranthemum zawadskii Herbich, Thalictrum foetidum L., Geranium eriostemon Fischer ex DC., Chamaenerion angustifolium (L.) Holub., Urtica angustifolia Fisch., Artemisia mongolica (Bess.) Fich. ex Nakai.

На маршруте, пролегающем в долине реки Хотюр (рис. 1, точка 1в), растительность представлена Betula nana L., встречается Pentaphylloides fruticosa, Ledum palustre. Из травянистых растений произрастают Veronica longifolia, Achillea asiatica, Swertia obtusa, Aconitum baicalense, Trollius kytmanovii Reverd. Также в напочвенном покрове присутствуют мозаичные вкрапления мхов и лишайников.

После поворота тропы на юго-запад начинается смешанный лес с Pinus sibiri-ca, Larix sibírica, Betula platyphylla Sukaczev в подлеске преобладает Rhododendron dauricum, а также присутствует Juniperus sibirica. В напочвенном покрове присутствует Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Bergenia crassifolia, Linnea. borealis, Trientalis europaea L.

Четвертая точка экологической тропы представляет собой озеро, расположенное в живописном берёзово-лиственничном лесу с примесью Pinus obovata и Pi-nus sibirica на высоте 1 467 м над уровнем моря. Берега озера поросли в основном Carex rhynchophysa C. A. Mey.

Второй маршрут (на карте (рис.1) линия обозначена желтым цветом) представляет собой тропу общей протяженностью 10 662 м. Началом маршрута также считается Зимовье, расположенное на высоте 1 441 м над ур. м. Далее он проходит по долине реки Мельничная (ее левый берег), затем пересекает реку (49° 49' 26'' с.ш. 109° 59' 50'' в. д.) и направляется в южном направлении к озеру Шебеты, где через 2 565 м подходит к берегу озера (точка 2а 49° 48' 38'' с.ш. 110° 0' 17'' в.д.). Высота над уровнем моря в этом месте составляет 1 556 м.

Маршрут экологической тропы огибает восточный берег озера и на расстоянии 1 431 м доходит до места устья ручья Порохового (рис. 1, точка 2б 49° 48' 3'' с.ш. 110° 0' 8'' в.д.), где поворачивает на юго-восток и тянется вдоль ручья. На расстоянии 698 м тропа поворачивает на север и через 603 м доходит до небольшого озера (рис. 1, точка 2в 49° 48' 1'' с.ш. 109° 59' 44'' в.д.). От этого озера на расстоянии 442 м в западном направлении тропа приходит к заросшему озеру (рис. 1, точка 2г 49° 48' 5'' с.ш. 109° 59' 55'' в.д.) и через 251 м при движении на запад маршрут выходит к восточному березу озера Шебеты и возвращается по тому же маршруту к началу экологической тропы.

Тропа от реки Мельничной до озера Шебеты пролегает по лесу, представленному темнохвойными видами Pinus sibirica, Pinus obovata и Abies sibirica, также Larix sibirica и Betula platyphylla. В подлеске произрастают кустарники Rhododendron dauricum, Pentaphylloides fruticosa, Spiraea media.

Озеро Шебеты (рис. 3) — памятник природы регионального значения (Решение Читинского облисполкома № 353 от 14.7.1983) в Красночикойском районе, в границах буферной зоны Байкальской природной территории, был в составе Буркальского заказника. Водоем расположен в предгорьях Чикоконского хребта, в 2,5 км к югу от устья реки Мельничная, левого притока реки Глубокая (правый приток реки Чикокон), в 108 км к юго-востоку от села Красный Чикой на высоте 1 561 м над ур. м. Общая площадь памятника 228 га. Водоем возник 18–20 тысяч лет назад в максимальную стадию сартанского оледенения, когда ледник, стекающий с Быстринского Гольца по пади Мельничная, высоким правым валом конечной морены отгородил понижение в рельефе, образованное еще в мурук-тинское (зырянское) оледенение. Подпрудно-ледниковое озеро оказалось защемленным между двумя разновозрастными грядами береговых морен [3]. Длина водоема 1,5 км, максимальная ширина 1 км, глубина до 35 м. Сравнительно изо-метричная форма акватории осложнена 200–300-метровыми мысовыми выступами и заливами. Шебеты — проточное озеро, с юго-запада в него впадает ручей Пороховой. Вода озера очень чистая, прозрачная, с бирюзовым оттенком. Климат местности резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха

-5 -8 °С. Безморозный период короткий — 50–65 дней. Годовая сумма осадков составляет до 500 мм.

Рис. 3. Озеро Шебеты

Ихтиофауна озера богата, встречаются озерные формы речных рыб. Из ценных пород обитает Thymallus arcticus Pallas, отдельные особи которого достигают размеров 37 см [8].

Довольно часто на водоем выходят крупные животные — лось, медведь, изюбрь и др.

Южный берег озера Шебеты переходит в безымянный голец с высотой 2 220 м над ур. м., с типичной гольцовой и предгольцовой растительностью.

Вал вокруг озера представлен моренными холмами, с редкостойным бадано-во-брусничным и багульниково-зеленомошным кедровым лесом. Баданово-брусничные группировки характерны для менее влажных каменистых почв горных склонов. Они отличаются отсутствием густого подлеска, изреженным древостоем и хорошо выраженным надпочвенным покровом из кустистых лишайников.

На берегу наряду с темнохвойными породами на северном склоне, окружающем водоем, встречается Betula platyphylla, произрастают Betula fruticosa, Pinus pumila (Pall.) Regel, Juniperus sibirica., Pentaphylloides fruticosa, Spiraea salicifolia, Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Btytt, Rosa acicularis. В растительном покрове присутствует большое обилие кустарничков: Ledum palustre, Vaccinium myrtillus L. и V. vitis-idaea. Из травянистых растений распространены такие виды, как Poa sibirica Roshev, Carex pediformis C. A. Mey., Geranium vlassovianum Fischer ex Link., Geranium eriostemon Fischer ex DC., Dendranthemum zawadskii, Sanguisorba officinalis L., Fragaria orientalis L., Rubus arcticus L., Trientalis europaea, Maian-themum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Moehringia lateriflora (L.) Fenzl., Bergenia cras-sifolia, Solidago virgaurea Juz., а также многочисленные виды мхов: Marchantia polymorpha L., Polytrichum commune Hedw., Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw., Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De

Проходя вдоль восточного берега озера, тропа пересекает ручей, протекающий под валунами, которые в большом обилии встречаются в лесу, что придает этому месту особую привлекательность. Камни покрыты накипными лишайниками и мхами, а пространство между ними занимают сообщества из кустистых лишайников, главным образом представленных Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh. и Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. Вдоль берега ручья обильно произрастает Pentaphylloides fruticosa. Такие растительные группировки продолжаются вплоть до устья ручья Порохового, где берег озера порос осокой. Устье ручья расположено на высоте 1 568 м над уровнем моря.

От устья ручья Пороховой маршрут изменяет направление и вдоль правого берега ручья удаляется от озера Шебеты на юго-восток, где растительность представлена сообществами с Betula nana L. От устья в северном направлении начинается смешанный лес с Pinus sibirica, Larix sibírica и др., и через 603 м тропа выходит на небольшое озеро, окруженное со всех сторон лесом. Высота над уровнем моря здесь составляет 1 589 м. Озеро находится на стадии зарастания, и его берега обильно поросли околоводной растительностью. Озеро не имеет названия, как и множество мелких озер, расположенных вокруг озера Шебеты. Интерес в данном случае имеет природное окружение, красота пейзажа. На незначительном расстоянии при продвижении в западном направлении в сторону озера Шебеты на высоте 1 581 м расположено заросшее, практически превратившееся в болото озеро. Кочки, расположенные на границе с болотом, покрыты Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. От этого места тропа возвращается уже на знакомый маршрут.

Третий маршрут является наиболее протяженным и трудным (на карте (рис.1) он обозначен линией красного цвета). Поэтому он не рекомендуется для людей, физически не подготовленных или имеющих какие-либо ограничения в физическом здоровье. Маршрут интересен тем, что он пересекает разные пояса растительности — лесной (представленный тёмнохвойной тайгой), предгольцо-вый (кедрово-стланиковые группировки) и гольцовый (тундра).

Начало данного маршрута совпадает с маршрутом предыдущей тропы. Далее от берега озера (точка 2а) экологическая тропа огибает западный берег озера Шебеты. Протяженность маршрута здесь составляет 1 685 м. Растительность вдоль западного берега по видовому составу мало чем отличается от растительности восточного берега.

Обогнув озера с запада, тропа идет на юг в горы, постепенно отклоняясь на запад в сторону реки Хотюр, и на расстоянии 1 373 м от берега озера доходит до русла реки. Далее маршрут пролегает вдоль правого берега реки и поднимается на высоту 1 900 м над уровнем моря на перевале между озером и ручьем Шебе-туй (точка на карте 3а 49° 46' 46'' с.ш. 110° 3' 59'' в.д.). Расстояние до данной точки от места, где тропа подходит к руслу реки Хотюр, составляет 3 394 м. Начиная с выделенной точки данный маршрут представляет значительный интерес, так как отсюда открывается вид на горы (рис. 4). Растительность представлена кустарниковыми зарослями из Pinus pumila, Betula rotundifolia Spach, Salix krylo-vii E. L. Wolf. Из травянистых растений присутствуют Bergenia crassifolia, Linnea

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ borealis, Trientalis europaea, Pedicularis uliginosa Bunge. Кустарнички представлены такими видами, как Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Ledum palustre. Также в напочвенном покрове присутствуют в большом обилии мхи — Polytrichum commune, Sphagnum squarrosum Crome и др.

Рис. 4. С перевала открывается впечатляющая картина — цепи гор, уходящие за горизонт

От перевала тропа резко поворачивает на юго-восток, а затем постепенно отклоняется на юг и до следующей остановки длится 3 096 м, откуда открывается красивый вид на снежник (точки на карте 3б 49° 46' 14'' с.ш. 110° 2' 0'' в.д., 3в 49° 46' 14'' с.ш. 110° 1' 55'' в.д.). Высота над уровнем моря здесь составляет 2 110 м.

Рис. 5. Панорама озера Шибеты с гольца в горном обрамлении

На протяжении этого отрезка маршрут пересекает большие поля курумников, покрытые Spiraea alpina, Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Pentaphylloides fruticosa, Rosa acicularis, Rheum compactum L. Территории, свободные от курумов, занимают тундровые группировки растительности, представленные главным образом Dryas oxyodonta Juz., Campanula dasyantha Bieb., Dasystephana algida (Pallas) Borkh., Pulsatilla dahurica (Fisch. ex DC.) Spreng., Chamaenerion angustifolium, Saxitraga punctata L., Phlojodicarpus sibiricus (Fisch.) Koso-Pol.).

Пройдя еще 136 м южнее, маршрут останавливается на вершине хребта (на карте точка 3г 49° 46' 14'' с. ш. 110° 1' 49'' в. д.), с которого в южном направлении открывается красивый вид на горы. Высота над уровнем моря здесь составляет 2 112 м. С данной точки видны столбы Ламского Городка. Кроме красивых пейзажей здесь можно встретить интересные и редкие растения, такие как Rhodiola quadrifida и Rhododendron aureum.

Продвигаясь в том же направлении на расстоянии 1 096 м, тропа доходит до вершины хребта, высота которого составляет 2 220 м над ур. м. Отсюда открывается красивый вид на озера Шебеты (рис. 6). Вершина занята крупными валунами, которые практически сплошь покрыты накипными лишайниками. Растительность представлена тундровыми видами.

Рис. 6. Альпийская лужайка в окружении зарослей высокогорных кустарников.

От вершины маршрут экологической тропы меняет свое направление на северо-восток и начинает спуск. На расстоянии 2 455 м тропа выходит на альпийский луг (точка на карте 3д 49° 46' 2'' с. ш. 110° 1' 4'' в. д.). Это очень живописное место альпийского луга, который занимает небольшую территорию в ложбинке на высоте 1 964 м над ур. м. (рис. 7). Из видов растений, произрастающих здесь, можно встретить Rhododendron aureum, Phyllodoce coerulea, Dasystephana macrophylla (Pall.) Zuev, Campanula dasyantha, Bergenia crassifolia.

Рис. 7. Альпийская лужайка в окружении зарослей высокогорных кустарников.

От альпийского луга начинается спуск (точка 3 е 49°46' 45'' с. ш. 109°59' 47'' в. д.), протяженностью 2 298 м прямо на север до ручья Пороховой. На этом пути на протяжении около 500 м сплошным поясом располагаются заросли Pinus pumila, что создает значительные препятствия при спуске. Поэтому при проектировании тропы следует данный участок расчищать.

Далее от ручья Пороховой маршрут продолжается до берега озера Шебеты и составляет 585 м. Он выходит уже на знакомую тропу вдоль восточного берега озера. Общая протяженность всего маршрута на третьей тропе составляет 24 327 м.

Заключение

Таким образом, на территории в пределах озера Шебеты и реки Мельничная нами было разработано три маршрута экологических троп с целью проведения на них познавательных экскурсий, позволяющих туристам получить информацию о растительном мире национального парка «Чикой». Все три маршрута отличаются сложностью и объектами природы, расположенными на них. Наиболее легким в преодолении является второй маршрут. Поэтому он будет удобен для людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Самым сложным, но и наиболее интересным с точки зрения биологического и ландшафтного разнообразия является третий маршрут, пролегающий через вершину гольца.

В целом в силу высокого биологического разнообразия растительного мира национального парка «Чикой» спланированные нами маршруты соответствуют основным критериям, предъявляемым к экологическим тропам, — привлекательность, информативность, контрастность и ритмичность. Единственным, но важным недостатком в данном случае является их малая доступность из-за значительного удаления, отсутствия хорошей дороги и сложности рельефа, но с точки зрения современного экологического туризма и роста интереса населения к нетронутым антропогенной деятельностью участкам дикой природы — это скорее достоинство, чем недостаток.