Роль цианобактерий в минералообразованиии в горячем источнике Алла (Бурятия)

Автор: Иванова Зинаида Дмитриевна, Цыренова Дулма Доржиевна, Бархутова Дарима Дондоковна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты лабораторного эксперимента по изучению мине-ралообразования в накопительных культурах цианобактерий, выделенных из цианобактериальных матов горячего источника Алла. Накопительные культуры были представлены родами Anabaena, Calothrix, Phormidium и Gloeocapsa. При помощи электронного сканирующего микроскопа в накопительных культурах обнаружено образование таких минералов как пирит, кремнезем и кальцит. Выявлено, что на отложение минералов влияет содержание карбоната кальция и сульфата натрия в среде, а также щелочная среда и снижение окислительно-восстановительный потенциала.

Цианобактерии, минералообразование, горячий источник алла, электронный сканирующий микроскоп, отложение пирита, кремнезема, кальцита

Короткий адрес: https://sciup.org/148316913

IDR: 148316913 | УДК: 502.72+582.28 | DOI: 10.18101/2587-7143-2018-3-34-41

Текст научной статьи Роль цианобактерий в минералообразованиии в горячем источнике Алла (Бурятия)

Известно, что микроорганизмы, в том числе и цианобактерии, проявляют себя деятельными геохимическими и геологическими агентами (Роль …, 2010). Они участвуют в процессах осаждения минералов либо непосредственно, либо косвенным путем, предоставляя твердые поверхности для гетерогенной нуклеации. Исследование отложения минералов в микробных матах гидротерм Алла и Гарга показало, что в термофильных цианобактериальных матах наблюдается отложение кремнезема и кальцита (Лазарева и др., 2010). Осаждение карбонатов может быть обусловлено притоком минерализованных вод, содержащих Са2+ и СО 3 2-, и с появлением локальных зон с высоким рН в результате деятельности цианобактериального сообщества.

Целью настоящей работы являлось изучение процесса минералообразования в накопительных культурах цианобактерий.

Объект и методы исследования

Выходы горячего источника Алла расположены по берегам р. Алла в районе ее выхода из Баргузинского хребта (Бурятия). Воды источника относятся к гид-рокарбонатно-сульфатному натриевому типу (Лазарева и др., 2010). В теплых ручьях по изливу при температуре 41,1-45,4ºС и рН равной 7,44-10,1, были отобраны 5 цианобактериальных матов для получения накопительных культур цианобактерий.

Для выделения цианобактерий была использована среда Z8, состоящая из смеси (по 10 мл на 1 воды) трех растворов следующего состава:

Раствор 1: NaNO 3 — 46,7; Ca(NO 3 ) 2 — 5.9; MgSO 4 — 2,5 г/л;

Раствор 2: K 2 HPO 4 — 3,1, NaCO 3 — 2,1(г/л);

Раствор 3: 10 мл раствор железа растворяли в 900 мл дистиллированной воды, добавляли 9,5 мл раствора EDTA и доводили до 1 л. Для приготовления раствора железа брали 2,8 г FeCl 3 растворяли в 100 мл 0,1 N раствора НСl; для раствора EDTA брали 3,9 г EDTA-Na 2 растворяли в 100 мл 0,1 раствора NaOH.

Для проведения лабораторного эксперимента по изучению отложения минералов в накопительных культурах цианобактерий использовали модифицированную среду Z8 (г/л), в которой варьировалась концентрация MgSO 4 и CaCl 2 (табл. 1).

По 1 см3 накопительной культуры цианобактерий вносили в колбу с 20 мл среды с различным содержанием солей Ca и Mg. Культивирование проводили под освещением при комнатной температуре (25ºС) в течение 8 суток. В качестве контроля использовали среду без добавления солей Ca и Mg. В течение эксперимента обновляли культивируемую среду ежедневно следующим образом: сливали по 10 мл среды из каждого эксперимента и добавляли 10 мл свежей среды. В ходе эксперимента определяли значения рН и Еh.

Таблица 1

Содержание солей кальция и магния в модифицированной среде Z8

|

№ эксперимента |

MgSO 4 , мг/дм3 |

CaCl 2 , мг/дм3 |

|

1 |

2 |

5 |

|

2 |

3 |

10 |

|

3 |

4 |

20 |

|

4 |

10 |

50 |

|

5 |

- |

- |

Изучение качественного состава минеральных фаз проводилось при помощи сканирующего электронного микроскопа SEM TM-1000 (Hitachi, Япония) с системой микроанализа. Видовую принадлежность цианобактерий определяли по отечественным определителям (Еленкин, 1949; Голлербах, 1953) и уточняли по Комареку и Анагностидису (1999, 2007).

Результаты

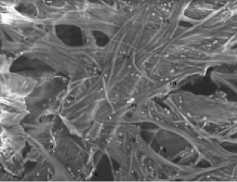

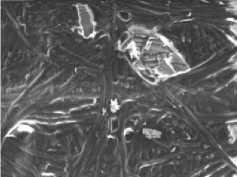

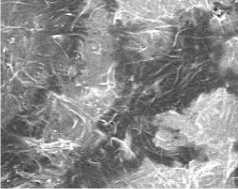

Минералы в накопительных культурах цианобактерий. Из цианобактериальных матов, развивающихcя при температуре 36,5- 45,4ºС в горячем источнике Алла были выделены накопительные культуры цианобактерий. Микроскопирование показало доминирование следующих видов: Anabaena sp ., Calothrix sp ., Phormidium sp ., Gloeocapsa sp . (рис. 1, 2).

При помощи электронного сканирующего микроскопа в накопительных культурах цианобактерий из микробных матов с разных станций горячего источника Алла было обнаружено образование следующих минералов: пирита кубической формы, кремнезема, фосфатов кальция с небольшими примесями Mg и K.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 1, 2. Фото накопительных культур цианобактерий (станции 1, 4, соответственно)

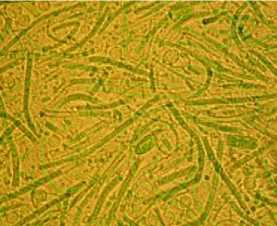

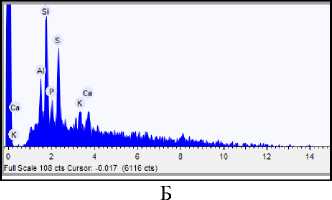

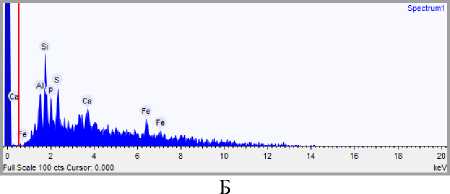

Пирит (FeS 2 ). В накопительных культурах со станции 2 (45,4ºС, рН 9,6) и 4 (36,5ºС, рН 10,1) было обнаружено отложение кубического пирита. Также среди микробных сообществ обнаружено накопление сферолитов пирита, размер которых не более 5 мкм в поперечнике (рис. 3 А, В).

А Б

Рис. 3

А Б

Рис. 4

Рис. 3, 4. Фото (сканирующий микроскоп): А — отложение кристаллов пирита в микробном сообществе ист. Алла (станции 2, 4); Б — его элементный состав

А

Рис. 5. Фото (сканирующий микроскоп): А — отложение кристаллов кремнезема (Q) и сферолита пирита (СП); Са — элементный состав кальция; Б — его элементный состав.

Кремнезем (SiO 2 ) обнаружен на станции 1 на поверхности цианобактерий в виде однородной ровной пленки (отечности).

Минералы накопительных культур цианобактерий в лабораторном эксперименте

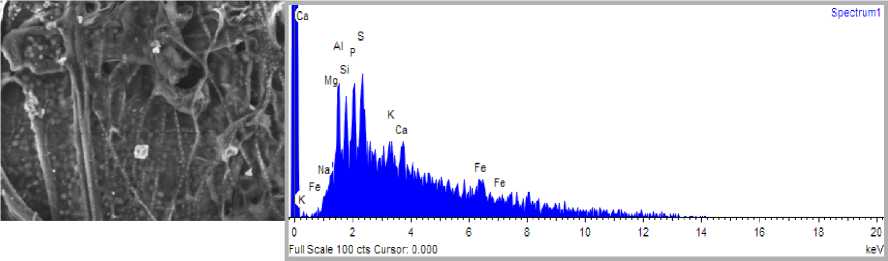

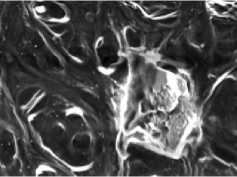

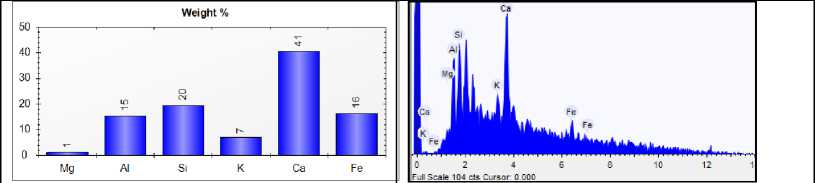

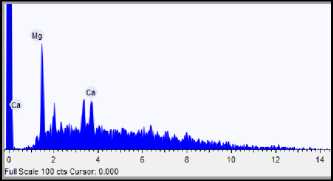

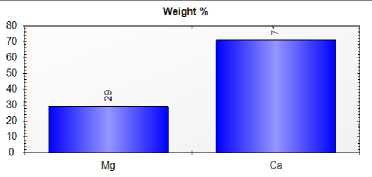

В эксперименте № 1 ([Ca2+]=5 мг/дм3, [Mg2+]=2 мг/дм3) наблюдалось отложение большого количества фосфатов кальция с небольшими примесями калия в виде белых хлопьевидных выделений (рис. 6), что, по-видимому, обусловлено низкой концентрацией карбоната кальция.

А

Б

Рис. 6. Фото (сканирующий микроскоп): А — отложение Ca 3 (PO 4 ) 2 , Б — его элементный состав

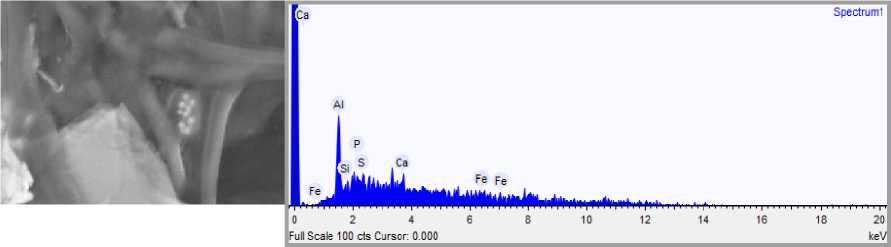

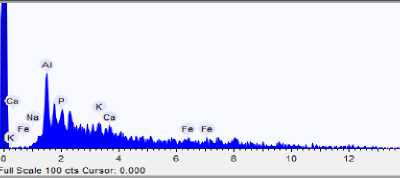

Эксперимент № 2 ([Ca2+]=10 мг/дм3, [Mg2+]=3 мг/дм3). В данном сообществе также отлагается фосфат кальция, но уже в меньших количествах (рис. 7). Обнаружены кристаллы оксида железа, также наблюдается отложение пирита в виде микроскопических выделений неправильной формы и кремнезема.

А

Рис. 7. Фото (сканирующий микроскоп): А — отложение Ca (PO ) , кристаллы оксида железа и пирита; Б — его элементный состав 37

Эксперимент № 3 ([Ca2+]=20 мг/дм3, [Mg2+]=4 мг/дм3). Идет значительное накопление карбонатов кальция (кальцит) и магния. Содержание других элементов остается неизменным.

Рис. 8. Фото (сканирующий микроскоп): А — процентное соотношение отложений кристаллов кальция и магния в микробном сообществе ист. Алла;

Б — его элементный состав

Эксперимент № 4 ([Ca2+]=50 мг/дм3, [Mg2+]=10 мг/дм3). При максимальной концентрации кальция в среде наблюдается отложение карбоната кальция (кальцит) и магния в достаточном количестве. Отложение других минералов практически не наблюдалось.

А

Б

В

Рис. 9. Фото (сканирующий микроскоп): А — отложение кристаллов кальция и магния. Б — его элементный состав. В (%) — состав присутствующих элементов

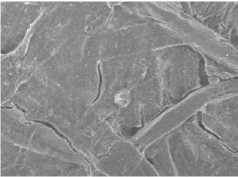

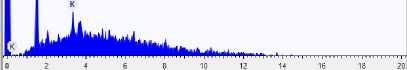

Эксперимент № 5 (без содержания в среде солей Ca и Mg). В данном эксперименте наблюдается отложение калия в виде микроскопических скоплений неопределенной формы из состава среды.

А

Full Scale 100 cis Cursor: 0.000

Б

Рис. 10. Фото (сканирующий микроскоп): А — отложение кристаллов калия в лабораторном сообществе; Б — его элементный состав

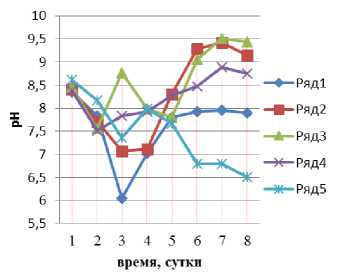

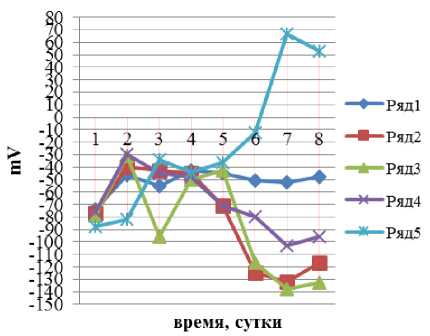

На рисунке 11 показаны результаты ежедневных измерений значений рН и Eh в ходе эксперимента. Стоит отметить, что начальное значение рН во всех 5 экспериментах было одинаковым — 8,5. Рост значений рН наблюдается на 5 сутки и достигает максимальных значений на 7 сутки (до 9,5), кроме контроля и эксперимента № 1, где не наблюдалось образования кальцита.

А Б

Рис 11. Кривые роста лабораторного сообщества при различных значениях рН (А) и Eh (Б). Значения 1-5 — нумерация образцов (экспериментов)

При этом идет интенсивный рост цианобактериального сообщества, фаза отмирания которого наступает на 8 сутки. Отмечено понижение значений окислительно-восстановительного потенциала, максимум которого приходится также на 7 сутки (Eh -140 мВ).

Выводы

В ходе лабораторного эксперимента показано, что цианобактериальное сообщество, состоящее из представителей родов Anabaena, Calothrix, Phormidium и Gloeocapsa, участвует в образовании таких минералов как пирит, кремнезем и кальцит.

На образование кальцита влияет концентрация карбоната кальция. Наиболее интенсивно кальцит образуется при содержании карбоната кальция в среде более

20 мг/л. Также наиболее интенсивному минералообразованию способствует щелочная среда и снижение окислительно-восстановительный потенциала.

Работа выполнена в рамках темы Госзадания № госрегистрации АААА-А17-117011810034-9.

Список литературы Роль цианобактерий в минералообразованиии в горячем источнике Алла (Бурятия)

- Роль микроорганизмов в функционировании живых систем: фундаментальные проблемы в биоинженерные приложения / [И. С. Андреева]; под ред. В. В. Власова, А. Г. Дегерменджи, Н. А. Колчапова, В. Н. Пармона, В. Е. Репина. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. 476 с. (Интеграционные проекты СО РАН, вып. 28)

- Лазарева Е. В., Брянская А. В., Жмодик С. М, Смирнов С. З., Пестунова О. П., Бархутова Д. Д., Полякова Е. В. Минералообразование в цианобактериальных матах щелочных гидротерм Баргузинской впадины Байкальской рифтовой зоны // Доклады Академии Наук. 2010. Т. 430. № 5. С. 675-680.

- Еленкин А. А. Синезеленые водоросли СССР. Специальная часть. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Вып.2. С. 990.

- Голлербах М. М., Косинская Е. К., Полянский В. И. Определитель пресноводных водорослей СССР. М.: Советская наука, 1953. Вып. 2. 398 с.

- Komarek J., Anagnostidis K. Cyanoprokariota 1. Teil: Chroococcales // Susswas-serflora von Mitteleuropa / Heraugegeben von Ettl H., Gartner G., Heynig H., Mollenhauer D. Jena, Stuttgard, Lubeck, Ulm; G.Fischer, 1999. Bd. 19/1. 548 p. 10.

- Komarek J., Anagnostidis K. Cyanoprokariota 2. Teil: Oscillatoriales // Susswas-serflora von Mitteleuropa / Heraugegeben von B. Budel, G. Gartner, L. Krienitz, M. Schagerl, 2007. Bd. 19/2. 759 p.