Роль доверия в управлении качеством жизни населения

Автор: Меньщикова А.Е.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены подходы разных наук к концептуализации феномена «доверие». Раскрывается экономическое, психологическое, философское и социологическое понятие доверия. Выделены основные свойства и особенности доверия с точки зрения социологического подхода. Статья базируется на концепции британского социолога Э. Гидденса, который выделил 2 типа доверия: личностное доверие и доверие к абстрактным системам и институтам. Статья описывает гендерные различия в уровне доверия к политическим, общественно -правовым и информационным институтам по проведенному факторному анализу на основе концепции Э. Гидденса. Также раскрывается взаимосвязь доверия и качества жизни населения.

Доверие, институциональное доверие, личностное доверие, политические институты, общественные институты, силовые институты, качество жизни, государственное управление, управление качеством жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/147228546

IDR: 147228546 | УДК: 316.4:351

Текст научной статьи Роль доверия в управлении качеством жизни населения

С точки зрения этики и философии доверие является аксиологической категорией, затрагивающей такие проявления, как мораль, нравственность, добросовестность, честность, вера. Фундаментальные философские отсылки доверия отражаются и в иных сферах. Так, например, производными от доверия являются такие важные для социального взаимодействия понятия, как надежность, преданность, верность, которые, по мнению Дж. Локка, послужили исходным основанием и условием существования общества и государства. Доверие является культурно обусловленным феноменом, несущим в себе отражение культуры общества, его системы этики, которая, согласно теории Ф. Фукуямы, создает моральную общность, поскольку образует особое пространство добросовестности, позволяющее индивидам вести совместную нормативно-моральную жизнь. Учение Ф. Фукуямы о доверии было создано в рамках социальноэкономического течения, но, в данном случае этические категории морали играют вовсе не последнюю роль. Согласно взглядам ученого, доверие является одним из компонентов социального капитала, который характеризует отношения между людьми: социальные сети и нормы взаимности и доверия, которые возникают на их основе. Фукуяма утверждает: один из ключевых уроков реалий экономической жизни заключается в том, что благополучие нации (как и ее способность к конкуренции и выживаемости на мировой арене) обусловлены всеохватывающей культурной характеристикой – уровнем доверия, которым обладает конкретное общество [1, с. 69].

Более того, исследователи отмечают, что в современном рыночном обществе экономическое развитие во многом обусловлено моральной составляющей общества и доверием в частности. Российский исследователь Ю.В. Веселов пишет об этом так: «доверие в традиционных обществах основывается на господствующих социальных и моральных структурах общества, доверие современное производится и воспроизводится господствующими экономическими структурами (структурами обмена, рынка, стоимости и денег)… Итак, можно утверждать, что связь рыночной экономики и доверия гораздо более сложная, чем это понимается в экономической и социальной науке» [2, с. 15]. Значимость доверия как экономического явления, по мнению В.Ю. Столяр, заключается в том, что «доверие снижает трансак- 413

ционные издержки в отношениях обмена, влияет на экономическую эффективность [3, с. 8].

Политические науки активно включены в исследование феномена доверия. Так, например, с этой позиции доверие выступает как одна из основных категорий геокультуры, которая выражает состояние мировосприятия человека на основе терпимости и уважительного диалога; состояние конструктивной коммуникации между людьми, между акторами и институтами, между человеком и властью, между народами и государствами [4].

По мнению ряда современных политологов, доверие – это тот социальный феномен, который предопределяет качество политической жизни, являясь предпосылкой и результатом безопасности. Сознание и чувство безопасности произрастают из доверия и в то же время находят в нем свое обобщенное выражение. Здесь можно обозначить такую дихотомию: партнеры (или оппоненты), обладающие равным статусом, доступом к общественным благам и признающие взаимную ценность, на основе опыта предыдущих взаимодействий с тенденцией экстраполяции этой интеракции на будущее принимают решение доверять или не доверять друг другу. Таким образом, они с осознаваемой долей риска прогнозируют вероятные действия субъекта взаимодействия либо как не представляющие опасности, либо как потенциально приносящие ущерб. Доверие в отличие от веры предполагает максимально возможное познание объекта отношений, наличие общепризнанных норм [4, с. 13].

Психологическое направление в изучении доверия связано с исследованием поведения людей, в процессе которого либо закрепляется положительная реакция доверия в поведении индивида, либо отрицательная в зависимости от содержания действий и поступков индивидов в процессе интеракции. Доверие, существуя во внутриличностном пространстве, проецируется в пространстве межличностного, межгруппового взаимодействия, выступая связующим звеном между человеком и обществом. Психологи, фокусируясь на изучении доверия, делают акцент на том, что оно выступает важной стороной межличностной и межгрупповой коммуникации [5].

В различных социальных сферах доверие может выступать в соответствующих формах: как политическое, экономическое, культурное, идеологическое и пр. Отдельные подходы к изуче- нию социального доверия (философский, экономический, психологический, социологический) дают освещение с различных позиций, причем каждый из этих подходов уникален, имеет свои преимущества. Социологический подход возможно охарактеризовать как универсальный, так как реализуется возможность синтеза нескольких подходов и возможность эмпирическим путем проверять теории. Нужно отметить значимость интеллектуального вклада различных дисциплин в исследование доверия, однако комплексное представление о том, что значит для современного общества феномен «доверие», какова его социальная природа, функциональная роль и перспективы развития в условиях ускоряющейся социокультурной динамики и социальноэкономической нестабильности общества, может дать только социологический анализ.

В социологии на протяжении последних десятилетий активно развиваются исследования доверия, хотя существует обширное поле, включающее дискуссионные ситуации, дихотомии и противоречия, которые возникли как следствие различных интерпретаций природы изучаемого социального явления, и его трансформации в период современности.

Выделяют два ключевых подхода к интерпретации феномена доверия в социологии. Согласно первому из них, доверие является продуктом традиционного общества, основанным на принципе безусловной веры, т.е. на чувстве уверенности в другом акторе и в его действиях. Таким образом, природа доверия в этом случае иррациональна, что соответствует понятию «чувство доверия», которое испытывают индивиды по отношению к другим на основе веры, уверенности в действиях, словах кого-либо. Второй подход придерживается понимания доверия в качестве продукта рационализации современного общества, т.е. доверие здесь – продукт рациональный, основанный на определенном логическом расчете, а не на чувстве веры, как в первом случае. Исследователи эпохи постмодерна (Н. Луман, А. Селиг-мен) определили доверие как феномен современного общества, в котором высокий уровень риска и расширяющиеся условия неопределенности сформировали потребность в доверии как основе общественного взаимодействия, выступающего неким «невидимым» социальным гарантом [5].

Два вышерассмотренных типа доверия, основанных на иррациональном чувстве веры и рациональном выборе, в равной степени наблюдаются в современном обществе, высокая степень рискогенности которого обуславливает острую потребность людей в доверии в качестве превалирующего интегрирующего механизма, который в перспективе должен привести к росту социальной кооперации и консолидации [5].

Доверие обладает двумя основополагающими свойствами: инструментальный характер доверия и его конструируемость. Первое свойство раскрывает отсутствие представления о доверии как о феномене, обладающим самостоятельной ценностью без привязки к контексту. В действительности доверие в большинстве случаев связано с конкретной ситуацией и его уровень в определенной степени обусловлен внешними и внутренними факторами. Инструментальный характер предполагает возможность формирования доверия путем создания целенаправленного комплекса мероприятий, связанных с PR-деятельностью и реализацией политтехнологий разного масштаба [6]. Практическую реализацию, основанную на данном свойстве доверия, можно наблюдать в период политических предвыборных кампаний. Сегодня уровень доверия к политическим институтам в мире отличается волнообразной (а иногда и резкой) динамикой, и в современной России политическое доверие подлежит постоянному мониторингу, который осуществляет ЦИОМ, Левада-центр и иные организации. Тем не менее, основным критерием достижения достаточного уровня доверия и одобрения со стороны электората является результат на выборах, к которому стремятся даже путем нарушения моральных устоев.

Второе свойство доверия – конструируемость – предполагает символический характер доверия, которое можно создавать посредством различных рычагов давления и вложения ресурсов в определенные мероприятия. В действительности возникает множество сложностей, связанных с оценкой эффективности работы политических институтов, потому что даже не каждый компетентный специалист в этой сфере способен сделать грамотные и полные выводы. В этом случае весьма часто заявляют о высокой корреляции уровня доверия с качеством взаимодействия со СМИ и «правильной подачей» политических или иных событий, в которых задействованы заинтересованные институты [6].

Э. Гидденс в своей концепции доверия выделяет два типа отношений доверия: личные обязательства (facework commitments) и безличные обязательства (faceless commitments) [7]. Им соответствуют два вида доверия: личностное (по отношению к другим индивидам) и институциональное (по отношению к абстрактным системам и социальным институтам). В основе отношений доверия между индивидами заложены ответственность и соучастие. Институциональное доверие, сложившееся в современную эпоху, обеспечивает надежность в организации повседневной жизни индивидов. Имеется в виде то, что доверие распространяется на экономические и политические отношения, социальные институты и организации, конструирует социальный порядок в целом. «…Например, можно доверять принципам демократии, правительству, государственному страхованию, национальной валюте, научному и профессиональному знанию» [7].

Доверие выступает основой для нормального функционирования социальных и политических институтов. В условиях острой политической борьбы доверие оказывается значимым стратегическим и тактическим ресурсом, способным формировать различные представления о том или ином политическом акторе в лице конкретного политика, партии или организации.

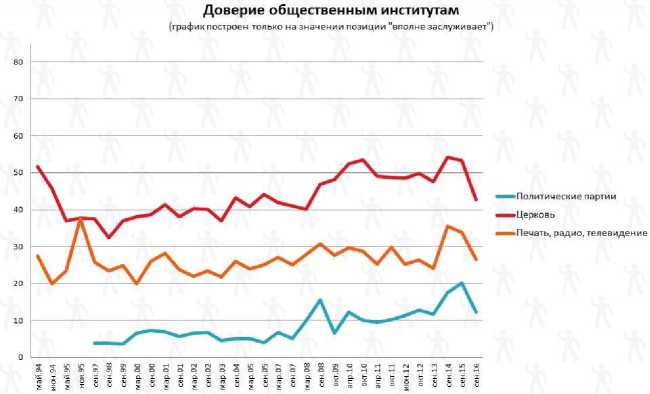

Под политическими институтами понимаются ставшие традиционные для современной России следующие институции: Президент, Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации, политические партии, региональные и местные органы власти, институт выборов и др. Кроме политических можно выделить группу общественных институтов, к которым Левада-центр относит политические партии, церковь и иные религиозные организации, средства массовой информации (печать, радио, телевидение). Отдельной группой выступают силовые институты: армия, полиция, прокуратура, суд, органы госбезопасности [8].

Доверие к политическим институтам в современной науке является неоднозначно оцениваемым феноменом, поскольку отсутствует как таковой универсальный подход к оценке и измерению. Социологи внесли определенный вклад в опыт измерения институционального доверия как фиксируемой переменной в хронологическом многомерном пространстве. Но сложности имеются, поскольку измеряемое доверие почти всегда демонстрирует серьезный разброс, обусловленный спецификой объек- 417

та. Так, директор Левада-Центра Л. Гудков отмечает двойственный характер уровня доверия: высокое доверие в одном аспекте сочетается с абсолютным недоверием в другом. Нужно отметить, что сегодня в России существует актуальная для общества потребность в репрезентативных, комплексных исследованиях доверия населения к политическим институтам в условиях растущего влияния конфликтогенных факторов, усиления социальной напряженности и социальной несправедливости внутри структуры российского общества [8].

Левада-центр на протяжении длительного периода (1994– 2016 гг.) изучал динамику доверия к общественным, политическим и силовым институтам. Богатый эмпирический материал центра отражает картину общероссийской действительности: насколько россияне доверяют/не доверяют тем или иным институциям. Далее будут представлены графики, отражающие уровень доверия по значениям переменной «вполне заслуживает доверия», измеренной по порядковой шкале в процентном отношении [8].

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что наиболее контрастной является изменение уровня доверия населения к Президенту. Несмотря на то, что с 2011 по 2014 гг. наблюдается явный рост доверия, в последнее время (с 2016 г.) намечается тенденция снижения выраженного доверия. По данным опроса «Спутник» ВЦИОМ уровень доверия к действиям и решениям Президента снизился с августа (36.9) к сентябрю (35.9), и соответственно изменилось недоверие (с 5,5 в августе к 5,9 в сентябре).

Ситуация с доверием к общественным институтам складывается аналогичным образом: наблюдается резкое падение доверия к деятельности церковных организаций, политический партий, к информации, освещаемой и транслируемой в СМИ. Самый низкий уровень доверия демонстрируют политические партии, а самый высокий уровень доверия население относит к деятельности церкви.

Рис. 1. Доверие к политическим институтам

Рис. 2. Доверие к общественным институтам

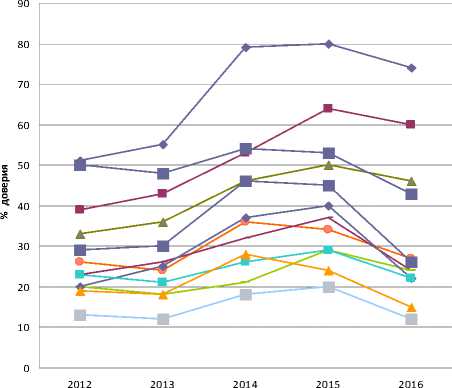

Проанализировав динамику доверия, на основе данных Левада-центр [8] была составлена общая картина уровня доверия населения к разным российским институциям с 2012 по 2016 гг., что отражено на рис. 3.

Согласно полученным сведениям, наиболее «пиковыми» по уровню доверия выступили 2014 и 2015 г. Особенно резко в этот период возросло доверие к полиции, прокуратуре, органам безопасности, судам и армии (что объясняется установкой власти на создание и поддержание высокой правоохранительной обстановки в стране в связи с проведением таких мировых мероприятий, так Олимпийские игры и др.).

Динамика доверия за 2012-2016 гг.

— ♦ — Президент

— ■ — Армия

—*— Органы госбезопасности

- ■ - Церковь, религиозные организации

-о- Печать, радио, телевидение

- ■ - Правительство

Прокуратура

Полиция

— ♦ - Госдума

— ■ — Суд

—*- Профсоюзы

- ■ - Политические партии

Рис. 3. Динамика доверия к разным институциям по позиции «заслуживает доверия» в период 2012–2016 гг.

Таким образом, можно резюмировать, что в России остается высоким уровень институционального недоверия, проявляющийся от ситуаций повседневного характера до сложных отношений с органами власти и политическими партиями. Экономист М. Вахтина отмечает, что основной источник высокого недоверия заключается в проблеме взаимодействия власти и общества. Управленческие институты российского общества наряду с фор- 420

мирующимися практиками гражданской активности населения не могут прийти к балансу между справедливостью и эффективностью управления. А именно это соотношение должно выступать в качестве нормативно-правовой и институционализированной базы для формирования общенационального доверия в стране [6].

Многие современные исследователи (экономисты, политологи, социологи) придерживаются мысли о том, что институциональное доверие неотрывно связано с качеством жизни населения. Данная корреляция может прослеживаться не постоянно, но есть основания говорить о том, что баланс между уровнями доверия и недоверия к тем или иным институциям отражает уровень качества жизни населения в стране. Качество жизни населения сегодня выступает одним из ключевых основ благосостояния общества, и, по словам Президента РФ, повышение качества жизни является стратегической целью развития государства в долгосрочном периоде. В научном российском сообществе качество жизни наиболее часто раскрывается через призму экономико-управленческого подхода, в то время как социально-управленческий аспект остается недостаточно развитым. Региональные, городские, муниципальные органы власти не всегда уделяют должное внимание состоянию качества жизни населения, тем не менее, роль институтов управления качеством жизни в современном обществе не сводится только к государственному политическому регулированию, но также получает широкое распространение легитимация деятельности самих людей, т.е. социальных практик населения в вопросах решения проблем качества жизни.

Социологи активно включаются в процесс исследования доверия, проводя не только общероссийские мониторинги в основном по доверию к политико-правовым институтам, но также используются иные методики, затрагивающие вопросы доверия населения. Так, социологическое исследование, проведенное в Пермском крае по методике Института философии РАН «Социокультурный портрет региона», раскрывает некоторые вопросы качества жизни населения региона и вопросы институционального доверия.

Если говорить об институтах управления качеством жизни на различных уровнях, нужно отметить, что не всем институтам население доверяет и считает их эффективными. Была выдвинута гипотеза о том, что имеются гендерные различия в уровне доверия к разным институциям. Для проверки гипотезы необходимо было сравнить доверие населения к различным институциям (Президент, Правительство, Госдума, Законодательное собрание, СМИ, профсоюзы, политические партии и пр.) в группах мужчин и женщин. Для анализа использовался критерий Манна–Уитни (выборки несвязанные, шкала порядковая, распределение отклоняется от нормального). Статистическая значимость статистики критерия α во всех исследуемых переменных меньше 0,05, поэтому была принята альтернативная гипотеза о различии средних значений доверия в выборках. Таким образом, были выявлены следующие различия:

-

• Женщины более доверяют суду и прокуратуре, чем мужчины;

-

• Мужчины менее, чем женщины, доверяют региональным отделениям политических партий, Законодательному собранию, СМИ;

-

• Имеется разница в доверии к Президенту и профсоюзам, но она не столь значительна, поэтому можно сказать, что женщины и мужчины в почти равной степени доверяют данным институциям.

Для повторной проверки выдвинутой гипотезы использовался другой метод – факторный анализ на основании теории Э. Гидденса. Социолог выделял два вида доверия: доверие к людям, которое построено на личностных обязательствах («персонифицированное») и доверие к абстрактным системам («анонимным другим»), предполагающее безличностные обязательства. Однако, поле доверия охватывает не только межличностные отношения, но и политические, экономические отношения, распространяется на институты и организации, на символическую систему и на социальный порядок в целом. Соответственно, в данном исследовании основной акцент был уделен доверию к абстрактным системам и институтам. Главными подтипами «абстрактного доверия» выступают доверие к политическим институтам, институтам права и морали и культурным институтам (поэтому были выделены 3 группы в соответствии с 3 типами).

При проверке гипотезы был проведен факторный анализа вопроса о степени доверия населения к различным институциям. В анализ не вошли две переменные (доверие к профсоюзам и доверие к региональным отделениям партий), т.к. количество пропущенных значений в данных переменных достаточно велико (41 и 31 пропуск соответственно). При проверке пригодности данных выбросы отсутствовали, коэффициент асимметрии не выходил за пределы интервала [-2;2]. Значение критерия выборочной адекватности Кайзера–Мейера–Олкина=0,923, что больше 0,6; значимость критерия сферичности Барлетта меньше 0,05 (=0,000). Таким образом, данные оказались пригодными для осуществления конфирматорного факторного анализа с выделением 3 групп факторов согласно теории Э. Гидденса. Данные были подвергнуты конфирматорному факторному анализу по методу главных компонент с вращением по методу варимакс с фиксированным количеством факторов - 3. В результате факторного анализа были выделены 3 фактора:

-

• доверие к политическим институтам;

-

• доверие к правовым институтам;

-

• доверие к агентам информационной сферы (СМИ).

Соответственно, обнаружено, что вместо культурных институтов (по теории) появляется новый тип - доверие к информационной сфере. Проверяя связь между полученными факторами и полом респондентов, можно сделать следующие выводы:

-

1. Женщины более доверяют политическим институтам: Президенту, Правительству (коэффициент корреляции Пирсона = -0,137 при а = 0,000);

-

2. Женщины более доверяют правовым институтам: суду, прокуратуре (коэффициент корреляции Пирсона = -0,108 при а = 0,001).

В целом, можно говорить о том, что уровень доверия женщин к представленным в инструментарии институциям более высокий, нежели у мужчин.

Таким образом, можно говорить о разном гендерном восприятии политических, общественно-правовых и информационных институтов, которые с позиции управленческих решений и тактик предопределяют качество жизни населения. Если сообщество выражает высокое доверие к органам власти, то с большей вероятностью граждане будут готовы проявить и личные инициативы, ожидая институциональной поддержки, направленные на улучшение качества жизни, комфортности проживания. При низком уровне доверия, в ситуации ярко выраженного не доверия к различным институтам гражданское общество может проявить себя как активно (в виде протестов, митингов, народных собраний против органов власти), так и пассивно, не заявляя о своих претензиях и предложениях.

К сожалению, при наличии разнообразных по масштабу исследований тематика доверия остается недостаточно раскрытой в научно-исследовательском поле, особенно не хватает данных об историко-культурном и динамическом изменении доверия. Локальные исследования доверия в России в большинстве своем носят единичный (или разовый) и недостаточно систематизированный характер. Попытка создать стройную систему теоретических концептов доверия не учитывает все разнообразие исследуемого феномена, в особенности к общественным и политическим институтам, хотя специфические проявления социально-политического доверия в различных территориях страны выступают обширным полем для научных исследований в будущем социально-гуманитарных дисциплин.

Подводя итог, можно резюмировать, что доверие к политическим и иным институтам выступает базой для формирования гражданского общества, реализующего совместные с органами власти управленческие решения, конечным результатом воплощения которых является повышение качества жизни населения в различных его аспектах, в зависимости от социокультурных, пространственно-территориальных, демографических и иных характеристик.

Список литературы Роль доверия в управлении качеством жизни населения

- Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ, 2008. 730 с.

- Веселов Ю.В. Доверие и справедливость: моральные основания современного экономического общества. М.: Аспект Пресс, 2011. 231 с.

- Столяр В.Ю. Доверие как феномен социально-экономической реальности: автореф. дис.. канд. филос. наук. Тверь, 2008. 21 с.

- Данкин Д.М. Проблема политического доверия в международных отношениях: автореф. дис.. д-ра полит. наук. М., 2000. 39 с.

- Кривопусков В.В. Концептуализация доверия как социологического феномена // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. №1 (113). URL: http://vestnik.adygnet.rU/files/20l3.2/2482/krivopuskov2013_2.pdf (дата обращения: 17.09.2018).

- Киселев В.О. Доверие к политическим институтам в России: опыт социологического мониторинга // Мониторинг общественного мнения. 2014. № 6(124). URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2014/124/2014_124_5_KISELEV.pdf (дата обращения: 17.09.2018).

- Гидденс Э. Последствия современности / пер. с англ. Г.К. Ольховикова, Д.А. Кибальчича; вступ. ст. Т.А. Дмитриева. М.: Праксис, 2011. 352 с.

- Институциональное доверие. Аналитический выпуск Левада-центр от 13.10.2016. URL: http://www.levada.ru/2016/10/13/institutsionalnoe-doverie-2/ (дата обращения: 17.09.2018).