Роль EdTech-компаний в цифровизации образования: зарубежный взгляд

Автор: Смелова Алена Андреевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье на основе аналитического обзора большого числа научных исследований европейских экономсоциологов, посвященных цифровизации образования, показано, какую роль в западном мире сегодня играют EdTech-компании. Отмечается, что они выступают экспертами в определении необходимых знаний и навыков работников в условиях быстро меняющихся требований рынка труда. EdTech-компании, действуя совместно с аналитическими агентствами, способны создавать нарративы о будущем, вектор которых задают инвесторы, действуя в своих частных интересах, однако последние далеко не всегда отвечают потребностям общества в целом. На основе таких подходов создаются прибыльные образовательные продукты с обеспеченным спросом. Заключается, что способность видеть будущее развитие рынка труда и необходимые компетенции зависит не от качества прогнозной аналитики и структурных изменений в экономике, а от понимания выбора направления приложения инвестиций EdTech-компаний на цифровом образовательном рынке, призванных обеспечить долгосрочную высокую доходность их обладателям, что требует проведения научной экспертизы формируемого ими контента и общественного контроля над деятельностью таких компаний.

Экономическая социология, цифровые образовательные платформы, технонаучный капитализм, ассетизация, инвестиции в образование

Короткий адрес: https://sciup.org/149147665

IDR: 149147665 | УДК: 316.42 | DOI: 10.24158/spp.2025.2.3

Текст научной статьи Роль EdTech-компаний в цифровизации образования: зарубежный взгляд

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ,

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, ,

через 5–6 лет» 1 . Предполагается, что инновационным решением поставленной задачи станет система онлайн-скрапинга и предиктивной аналитики вакансий и компетенций рынка труда с глубоким обучением и поддержкой принятия решений «Скраб». Ожидается, что она позволит анализировать изменения спроса на знания и навыки соискателей с учетом требований работодателей, строить прогнозы по развитию рынка труда на пятилетнюю перспективу и проектировать адаптивные образовательные программы. Однако профессиональные аналитики HR утверждают, что долгосрочные прогнозы о рынке труда делать невозможно 2 . Действительно ли это так? Существуют ли социальные субъекты, имеющие возможность разглядеть будущие тенденции на рынке труда? В данной статье высказывается предположение о способности EdTech-компаний успешно справляться с ролью предсказателей знаний и навыков, востребованных на рынке труда в будущем, и создателей адаптивных образовательных продуктов.

За последнее десятилетие появилось множество научных публикаций о деятельности EdTech-компаний на рынке цифрового образования различных стран. Аналитический обзор более 700 научных статей, посвященных этой теме в базе данных E-Library за период 2020–2024 гг., позволил выделить основные направления российских и иностранных исследований.

Так, отечественные социальные ученые фокусируют свое внимание на проблеме продвижения EdTech в образовательных системах национальных государств. Например, в рамках экосистемного подхода А.П. Глухов, А.А. Андреева, М.Ю. Гурин и Д.О. Королева описывают процесс интервенции EdTech-компаний в российскую образовательную систему, предполагающий такие важные этапы, как построение образовательной экосистемы, конвергенцию с традиционными образовательными учреждениями, использование господдержки, коллаборацию внутри EdTech-рынка и др. (Глухов и др., 2023).

Появление новых технологий в сфере образования вызывает изменения не только организационно-технического характера, но и содержательного. Как утверждают В.В. Хубулова, Р.А. Малясов и А.А. Ласковый, в контексте цифровой трансформации традиционная парадигма образования также модифицируется. Новая ее версия основывается на производстве цепочки образовательных продуктов, позволяющих достигать принципа непрерывности процесса обучения (Хубулова и др., 2023).

Наконец, актуальной для российских исследователей является проблема инвестиционной привлекательности иностранных EdTech-рынков, которой посвятили свое исследование А.В. Волохов и М.Г. Бич, анализируя факторы ее проявления в развитых и развивающихся странах и выявляя особенности североамериканского и азиатского регионов в этом контексте (Волохов, Бич, 2023).

Проблема инвестиций является также одной из самых актуальных для зарубежных исследователей – на нее обращают внимание представители научного сообщества при обсуждении интернационализации EdTech-компаний, наряду с проблемой ценообразования образовательных продуктов (Bilaney, 2021) и монетизации цифровых данных в цифровом образовании (Komljenovic et al., 2024).

В фокусе исследователей оказываются в том числе темы объемов инвестиций и направлений их приложения на EdTech-рынке (Williamson, Komijenovic, 2023). С чем это связано? По всей видимости, – с активным развитием глобального EdTech-рынка и поиском новых рыночных сегментов для социального инвестирования финансового капитала стран Глобального Севера. Напомним, что данная тема актуализировалась в науке после мирового финансового кризиса 2007–2008 гг. и ознаменовала собой новый виток в развитии капитализма. Как известно, за последние 150 лет он прошел несколько стадий в своем развитии: от аграрного к индустриальному, от индустриального к финансовому (Введение в цифровую экономику …, 2017). Именно последний и интересует нас в заявленном контексте.

Финансовый капитал, благодаря своей ликвидности и мобильности, легко проникает в экономики разных стран, выбирая сферу своего приложения. После кризиса 2007–2008 гг. новой сферой его приложения стала социальная, поскольку потребности людей превратились в источник финансовой прибыли и залог сохранения стабильности капиталистической системы (Смелова, 2017).

Известный социолог Н. Срничек, описывая эволюцию развития капиталистической экономики, утверждает, что в основе ее модели лежит антагонистическое противостояние капиталиста и работника, выступающее драйвером развития системы. Каждая из сторон стремится к увеличению своей доли в распределении прибавочной стоимости, однако делают это они разными способами: капиталист – внедряя новые технологии производства и бизнес-модели, работник – повышая свою квалификацию и увеличивая производительность своего труда. Н. Срничек считает, что за внедрением новых технологий в производство неизменно следует снижение оплаты труда среднего работника (Срничек, 2020). И если в социальном государстве XX в.1 он мог получить и/или повысить свою квалификацию в образовательных учреждениях, финансируемых из бюджетов национальных государств, то начиная с XXI в. ситуация изменилась. За последние 15 лет многие национальные государства взяли курс на медленное снижение расходов на обра-зование2. Это касается как изменений в структуре общих государственных расходов, так и доли трат на образование в составе внутреннего валового продукта (ВВП) (табл. 1).

Таблица 1 – Доля государственных расходов разных стран на образование в структуре общих расходов и ВВП, 2010–2023 гг., %3

Table 1 – Share of Public Expenditure on Education in the Structure of Total Expenditure and GDP, 2010–2023, %

|

Страна |

Доля государственных расходов на образование |

|||||||||||||

|

2010 |

2012 |

2015 |

2017 |

2019 |

2021 |

2023 |

||||||||

|

в общ. |

в ВВП |

в общ. |

в ВВП |

в общ. |

в ВВП |

в общ. |

в ВВП |

в общ. |

в ВВП |

в общ. |

в ВВП |

в общ. |

в ВВП |

|

|

США |

15,6 |

6,7 |

15,6 |

6,3 |

16,1 |

4,9 |

15,9 |

5,1 |

15,5 |

5,0 |

12,7 |

5,6 |

12,7 |

5,4 |

|

Бразилия |

13,4 |

5,6 |

14,0 |

5,9 |

12,7 |

6,2 |

13,1 |

6,3 |

12,7 |

6,0 |

11,6 |

5,8 |

11,6 |

5,8 |

|

Великобритания |

13,2 |

5,7 |

12,3 |

5,6 |

12,3 |

5,6 |

12,3 |

5,4 |

12,0 |

5,2 |

11,2 |

5,4 |

11,2 |

5,4 |

|

Канада |

12,6 |

5,4 |

12,9 |

4,7 |

12,7 |

4,7 |

12,9 |

5,0 |

12,7 |

4,8 |

11,1 |

4,6 |

11,1 |

4,1 |

|

Китай |

13,6 |

3,8 |

14,4 |

3,9 |

12,3 |

3,8 |

12,2 |

3,6 |

11,2 |

3,5 |

10,9 |

3,3 |

10,5 |

3,3 |

|

Германия |

9,1 |

5,1 |

9,5 |

4,9 |

9,6 |

4,9 |

9,5 |

4,9 |

9,7 |

5,1 |

9,1 |

4,5 |

9,2 |

4,5 |

|

Россия |

9,8 |

3,8 |

9,5 |

3,8 |

2,2 |

3,8 |

9,5 |

4,7 |

9,3 |

3,5 |

8,9 |

3,7 |

8,9 |

3,7 |

|

Франция |

9,9 |

5,6 |

9,6 |

5,5 |

9,6 |

5,5 |

9,5 |

5,5 |

9,5 |

5,4 |

8,9 |

5,2 |

8,9 |

5,2 |

|

Япония |

8,8 |

3,6 |

8,5 |

3,4 |

8,4 |

3,3 |

8,2 |

3,1 |

8,1 |

3,2 |

7,4 |

3,5 |

7,4 |

3,5 |

Вместе с тем появились капиталисты, которые увидели в сфере образования новый устойчивый рынок, способный обеспечить им стабильную прибыль в долгосрочной перспективе и поддержать их социальную власть, благодаря потребности в повышении квалификации у трудящихся, связанной с внедрением новых технологий и необходимостью постоянного обновления знаний. Теперь эту потребность необходимо было превратить в платежеспособный спрос и реализовать на практике идею овладения экономически востребованными знаниями и навыками на рынке труда за счет обучающегося. EdTech-инвесторы, будучи опытными технонаучными капиталистами4, сумели трансформировать часть образования, которая ранее рассматривалась как общественное благо, в услугу и превратить ее в актив. Заметим, что понятие это происходит от англо-французского слова «assetz» и первоначально обозначало единственное достаточное имущество для оплаты долгов и наследства. В наши дни оно трактуется без привязки к долгу – как собственность, которая обеспечивает финансовый поток в долгосрочной перспективе. Под активом понимается объект, который позволяет своему собственнику сохранять ценность и извлекать долгосрочную экономическую ренту за счет владения и контроля, а не за счет прибыли от рыночного обмена (Adkings et al., 2020). Специфика рассматриваемого актива заключается в том, что этот объект не является простым товаром и не используется в качестве платежного средства. Превращение объекта в актив представляет собой научно-технический процесс «трансформации нарратива», он включает в себя создание последовательных символических цепочек оценок объекта с учетом его границ и характеристик, создающих его финансовую ценность. При этом сами социальные субъекты «пересматриваются, изменяются и реконцептуализируются» (Assetization: Turning Things into Assets in Technoscientific Capitalism (Inside Technology) …, 2020). С развитием цифровой формы организации образования эта сфера стала объектом притяжения капиталистов.

Безусловно, процесс коммерциализации образовательной сферы сильно ускорился с развитием цифровых технологий, обеспечивающих доступ к знанию из любой точки мира, где есть стабильное интернет-соединение. Этот процесс сопровождается, во-первых, созданием рынков образовательных технологий, когда новые информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) обеспечивают «демократизированный» доступ к образованию (при решении государством проблемы цифрового неравенства, то есть создания условий свободы подключения к Интернету для всех социальных слоев населения); во-вторых, появлением EdTech-компаний, которые начинают позиционировать себя как эксперты в области образования, предсказывающие будущие тенденции рынка труда и компетенции работника; в-третьих, инвесторы EdTech-компаний превращаются в «политических» субъектов, в том смысле что они создают свои нарративные конструкты «будущего». Эти футурологические прогнозы о доходности рынков образовательных технологий разных стран базируются на работе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и представляют собой некое воображаемое инвесторами EdTech-компаний «будущее», в котором вырисовываются наилучшие перспективы для получения долгосрочных финансовых потоков. Однако такое «будущее», по сути, перформативно, оно призвано стимулировать участников образовательного рынка реально создавать это воображаемое «будущее», потому что образ его работает на обеспечение рентабельности инвестиций в образование 1 . Так, по данным HolonIQ (Quacquarelli Symonds, Великобритания) 2 , платформы, занимающейся анализом рынка в сфере образовательных технологий, к 2030 г. объем глобального рынка образовательных технологий достигнет по меньшей мере 10 трлн долл. США (рис. 1). Причиной подобных ожиданий выступает рост населения в развивающихся странах Азии и Африки и технологии, которые стимулируют переподготовку и повышение квалификации в развитых странах. В следующем десятилетии будет подготовлено на 350 млн специалистов с высшим образованием и почти на 800 млн выпускников школ больше, чем сегодня. Глобальной экономике необходимо в среднем подготавливать по 1,5 млн учителей в год, чтобы соответствовать изменениям в сфере образования. В целом, для этого рынка должно быть подготовлено 100 млн педагогов.

Дошкольное образование – 8 %.

Начальное и среднее общее образование – 55 %.

Высшее и среднее профессиональное образование – 25 %.

Корпоративное образование – 6%.

Обучение на протяжении всей жизни – 8 %.

Рисунок 1 – Расходы на глобальное образование и профессиональную подготовку к 2030 г. 3

Figure 1 – Spending on Global Education and Training by 2030

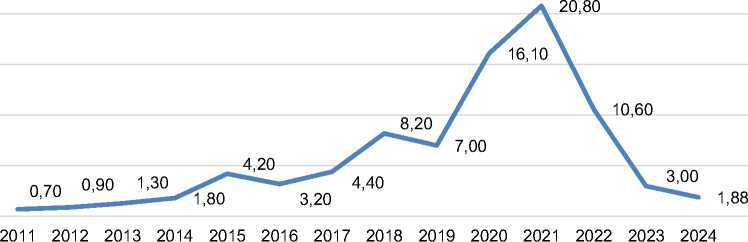

С 2010 г. всего в мире в сферу EdTech было инвестировано 84,5 млрд долл. венчурного капитала: доля Китая составила 29,7 млрд долл., США – 27,6, Индии – 11,4, европейских стран – 8,8, других стран – 7,0 млрд долл.4. Китай наращивал свою долю до 2020 г., когда в общей структуре венчурного капитала она составила около 60 %. Однако начиная с 2021 г. Пекин резко начал сокращать инвестиции в сферу EdTech-образования, доведя их до минимальных значений. Доля США, напротив, стабильна. Исключение составляет 2021 г., когда последняя резко выросла, компенсировав резкий отток китайского капитала. По данным на 2024 г., 1,8 млрд долл. США венчурного капитала – это самый низкий уровень инвестиций с 2014 г. (2 % от вложений 2014 г.)1. На рис. 2 показаны реальные суммы финансовых вливаний в сферу образования за период 2010–2024 гг., которые демонстрируют снижение объемов поступления венчурного капитала в образование с 2021 г.2

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Рисунок 2 – Глобальное финансирование венчурного капитала в сфере образования, 2010–2024 гг., в млрд долл. США 3

Figure 2 – Global Venture Capital Financing in Education, 2010–2024, In US$ Billion

Американский социолог Р. Мертон называл такие перформативные конструкты «самоис-полняющимися пророчествами» (Merton, 1968), а немецкий экономсоциолог Й. Беккерт, говоря о воображаемом будущем, которое оправдывает экономические действия в настоящем и определяет социальную цель инвестиций, – «вымышленными ожиданиями» (Beckert, 2016).

Проблема самым непосредственным образом связана с возвратом по инвестициям. И здесь последние надо понимать не только как целенаправленную экономическую деятельность по предоставлению капитала с целью извлечения прибыли. Социологи трактуют понятие «инвестиции» более широко. Так, французский ученый Л. Тевено считает, что его следует понимать как вложения в социальные формы, с помощью которых мир становится познаваемым и открытым для действий (Thévenot, 2013). Инвестиции EdTech-компаний в цифровые образовательные формы определяют практики обучения, а вместе с тем и нормы, ценности разнообразия, равенства, инклюзивности 4 , идеологии, модели обучения, вписанные в архитектуру «технонаучного капитализма». Так, инвесторы EdTech-компаний на основе расчетов искусственного интеллекта ожидаемой рентабельности инвестиций в те или иные новые образовательные продукты или образовательные технологии принимают решения о том, какие продукты и услуги будут существовать на образовательном рынке, какие будут масштабироваться, а какие будут устранены (Komljenovic et al., 2023). Через инвестиции EdTech-компании контролируют образовательный контент, выбирая те дисциплины, которые поддерживают и развивают капиталистическую систему на этапе цифровизации: программирование и IT, дизайн и креатив, маркетинг и продажи, финансы, бизнес и управление, образование и педагогика, личностное развитие и социальная коммуникация, – оставляя фундаментальные дисциплины в стороне.

Говоря о тенденциях 2024 г. на российском EdTech-рынке И. Курмышев, генеральный директор компании «Яндекс Практикум», утверждает следующее: «Последние несколько лет мы активно инвестируем в создание курсов по маркетингу, дизайну и менеджменту и видим, что аудитория воспринимает нас как экспертов не только в IT-профессиях, но и в digital. Значимым запуском февраля стал бесплатный курс “YandexGPT для начинающих”. …. За полтора месяца обучение на курсе начали более 25 тысяч человек» 5 .

Схожую оценку российского EdTech-рынка дает и Е. Сорокин, управляющий директор Skillfactory: «На рынке сохраняется спрос на обучение в IT – аудитория интересуется направлениями аналитики данных, Data Science, разработки, программированием, машинным обучением. Помимо этого, мы можем говорить об активном использовании инструментов ИИ в самом процессе обучения» 1 .

Д. Крутов, основатель и генеральный директор Skillbox Holding подтверждает тенденцию: « Среди наших программ самыми популярными остаются профессии “Python-разработчик”, “графический дизайнер” и “менеджер маркетплейсов” (специализация Wildberries) с долями в выручке 10 %, 8 % и 7 % соответственно. При этом курс по работе с Wildberries показывает шестикратный рост спроса. Повышенный интерес пользователей мы также фиксируем на нецифровые профессии, в частности, “дизайнер интерьеров” (+49 %), и на специальности в сфере аналитики и финансов – профессии “бизнес-аналитик” (+51 %) и “бухгалтер” (+20 %)» 2 .

Что касается глобальных тенденций в образовании, инициированных деловой активностью EdTech-компаний, то помимо традиционных направлений инвестирования в среднее и высшее образование, в 2024 г. заинтересованные акторы обратили внимание на новые сферы. Например, Brighteye инвестировала в компании, работающие на стыке образования и финансовой сферы, технологий в области здравоохранения, HR, климата и мобильности. Другие тенденции в инвестировании EdTech представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Основные направления инвестирования в EdTech на глобальном рынке в 2024 г. 3

Table 2 – Key Areas of Investment in EdTech in the Global Market in 2024

|

Направление |

Описание |

Пример компании |

Объем инвестиций в проект в целом |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1. Решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения |

|||

|

Адаптивные платформы обучения |

Платформы адаптивного обучения используют искусственный интеллект для персонализации процесса обучения, адаптируя контент и темп освоения программы к индивидуальным возможностям учащихся. Наиболее популярным решением в этой области являются системы поддержки на основе ИИ для преподавателей, руководителей и отдельных учащихся, которые предоставляют персонализированную обратную связь и планы обучения на основе взаимодействия субъектов с платформой. Машинное обучение используется для выявления слабых и сильных сторон учащихся, оно предоставляет целевые рекомендации и ресурсы, которые корректируются в зависимости от способностей учащихся и их результатов в предыдущих учебных заданиях |

MERLYN MIND |

79 млн долл. США |

|

Вторые пилоты |

В решениях для ко-пилотирования используется искусственный интеллект для повышения производительности и обеспечения постоянной гибкой поддержки учащихся и специалистов во многих отраслях. В средних школах ко-пилоты помогают учителям планировать уроки и осуществлять персонализированную обратную связь с учениками. В промышленности такие специалисты оптимизируют производственные процессы и профилактическое обслуживание, сокращая время простоя и эксплуатационные расходы. В сфере профессиональных услуг ИИ используется для автоматизации рутинных задач, повышая эффективность и точность в таких областях, как бухгалтерский учет и юридический консалтинг. В сфере здравоохранения ИИ используется в диагностике и планировании лечения пациентов |

GENIE AI |

10 млн долл. США |

|

Инструменты для проведения исследований |

Инструменты для проведения исследований предоставляют расширенную информацию о рынке и аналитику данных, позволяя пользователям понимать и обобщать информацию для принятия эффективных решений. В академических исследованиях эти инструменты упрощают обзор литературы, сбор и анализ данных. В промышленности они помогают анализировать тенденции, поведение потребителей и конкурентную среду, принимать стратегические бизнес-решения. Эти инструменты также используются в таких областях, как здравоохранение, финансы и государственная политика, обеспечивая принятие решений на основе достоверных данных |

Alpha Sense |

650 млн долл. США |

Продолжение таблицы 2

|

1 |

2 |

3 1 |

4 |

|

2. Образовательные и медицинские технологии |

|||

|

Системы мониторинга работоспособности |

Платформы для мониторинга состояния здоровья пациентов на основе персонализированных маршрутов для медицинских работников, а также для пациентов с целью обучения управлению заболеваниями. Системы мониторинга могут быть дополнены элементами геймификации |

OVERJET |

45 млн долл. США |

|

Инструменты для обучения пациентов управления своим здоровьем |

Приложения и платформы, которые информируют пациентов об их заболеваниях, методах лечения и оздоровительных практиках |

VitalTech |

9 млн долл. США |

|

3. SaaS/облачные решения для администрирования и совместной работы |

|||

|

Системы управления образованием |

Облачные платформы упрощают выполнение административных задач руководителям образовательных организаций и персонализируют обучение учеников за счет интеграции, автоматизации и аналитики |

Sdui (portfolio company Brighteye) |

21 млн евро |

|

Инструменты для совместной работы |

Инструменты для совместной работы улучшают коммуникацию в реальном времени, обеспечивают совместную работу учащихся и преподавателей/наставников в виртуальных классах, учебных аудиториях, дискуссионных площадках и др. |

CampusAI |

9 млн долл. США |

|

4. Развитие навыков и обучение персонала в разнообразных отраслях |

|||

|

Обучение техническим навыкам и профессиональная подготовка |

Платформы предлагают курсы в различных областях, таких как кибербезопасность, телекоммуникационная инженерия, разработка программного обеспечения, наука о данных и облачные вычисления. Платформы предлагают обучение, которое часто включает интерактивные учебные среды и подготовку на основе проектов. Растет спрос на обучение на основе симуляций в таких областях, как сетевая безопасность, виртуальные лаборатории для тестирования программного обеспечения, управление облачной инфраструктурой и телекоммуникационные системы |

LabLabee |

3,4 млн долл. США |

|

Кратковременное обучение и модульное проектирование курсов |

Увеличивается популярность решений, предлагающих модули микрообучения, которые можно быстро и легко освоить. Такой подход позволяет субъектам выбирать модули для построения индивидуального учебного плана, особенно в контексте профессионального развития и обучения на протяжении всей жизни |

Ziplines Education |

6,5 млн долл. США |

Отметим, что основной тенденцией 2025 г. является продолжение развития технологий EdTech 2.0 (решений для обучения «точно в срок»), которые помогают одновременно учиться, работать и увеличивать производительность труда. В 2024 г. общая прибыль компаний, функционирующих на основе модели «Обучение – трудоустройство – производительность» («Train – Place – Enhance»), составила 15,4 млрд долл. США. По количеству сделок и привлеченному финансированию на глобальном рынке лидируют США, Китай, Индия, Япония и Великобритания 1 .

Итак, можно утверждать, что инвесторы Edtech-компаний создали рынок цифровых образовательных услуг. Речь идет, прежде всего, об образовательных платформах, в основе которых лежит программируемая цифровая архитектура, организующая взаимодействия между инвесторами, государственными структурами, производителями контента (методистами, преподавателями и др.), пользователями – физическими и юридическими лицами. Заметим, что создатели контента, включаясь в производство образовательных продуктов и осуществляя их онлайн-трансляцию, стали частью глобальной экономики совместного пользования педагогических ресурсов 2 .

Как отмечают М. Декюйпер, Э. Гримальди, П. Лэндри, к особенностям образовательных платформ следует отнести ориентацию на систематический сбор, алгоритмическую обработку, распространение и монетизацию пользовательских данных (Decuypere et al., 2021). EdTech-компании продвигают концепции рационального использования времени для овладения знаниями и навыками, управления вниманием обучающихся (используя аудиальные, визуальные, кинестетические и др. методы); алгоритмического управления образовательным процессом через системы классификаций производителей необходимых для него продуктов и их педагогических методик, создавая образы «хорошего» и «плохого» обучающегося через системы оценки их знаний и навыков; а также поиска курсов на основе рекомендательных алгоритмов для повторения или, наоборот, расширения и углубления полученных знаний и навыков. Образовательные платформы внедрили новые механизмы создания стоимости – они получают ренту не только за свои услуги, но и за данные, так как капитализируют пользовательские трансакционные данные по цифровым следам (Williamson, 2022).

EdTech-компании, бесспорно, привнесли изменения в сферу образования: появился новый институт арендной платы, социальные акторы – образовательные рантье (обладатели прав интеллектуальной собственности на образовательные технологии и продукты, получающие доход от аренды их активов); было внедрено алгоритмическое управление в сектор образования; произошла реорганизация социальных отношений в модели «монополия – конкуренция» на рынке образования, обеспечившая EdTech-компаниям возможность стать «политическими» субъектами, создающими нарративы «будущего» развития рынка труда наряду с национальным государством 1 ; благодаря бизнес-модели кадрового офшоринга производство образовательного контента стало осуществляться транслокально, из любой точки Земного шара и транслироваться по каналам постсоциальных связей разных стран через ИКТ. Это сильно усложнило работу контролирующих органов, призванных предотвратить попадание деструктивного контента в образовательную среду.

Еще одно изменение рассматриваемой проблематики связано с превращением Edtech-компаний в экспертов, участвующих в определении ценности знаний и навыков работника на рынке труда. Помимо воспроизводства нарратива о человеческом капитале, который необходимо постоянно наращивать, обращаясь к услугам EdTech-компаний, участие последних в процессе трансформации национальных систем образования в различных странах заключалось в проведении ими регулярного разведывательного ИИ-анализа знаний и навыков, востребованных на рынке труда. Как правило, изучение спроса и предложения осуществляется ими по цифровым следам работников, ищущих вакансии, и работодателей, размещающих данные об открытых ставках в Интернете.

Отправной точкой является анализ задач (характеристик работы), составляющих спрос, знаний и навыков работника в его резюме, а также предложений на рынке труда на предмет их соответствия. Отметим, что появление новых технологий в экономике не является «нейтральным» по отношению к навыкам. Они оказывают самое непосредственное влияние на тип экономики, ее структуру и ценообразование на рабочую силу. И хотя технологии могут полностью и не вытеснять с рынка труда целые профессии, они автоматизируют некоторые задачи, что приводит к изменению спроса на определенные навыки. Несоответствие его предложению порождает ситуацию одновременной безработицы и дефицита рабочей силы. В решении этих проблем можно было бы после тщательной экспертизы использовать опыт EdTech-компаний, которые регулярно проводят мониторинг рынка труда, осуществляют академические исследования в области образования, мониторят направления образовательной политики разных государств и др., чтобы определить, какие навыки, востребованные в будущем, необходимо дополнительно освоить работникам (в условиях неопределенности рынка труда и постоянно меняющихся требований к персоналу) и, соответственно, какие образовательные программы должны быть открыты. Отметим, что, как правило, речь здесь идет о получении дополнительной квалификации работником. Для многих профессий, освоенных индивидом в рамках государственной системы образования, выявляются новые навыки, которые дополняют уже имеющиеся с тем, чтобы обеспечить работнику так называемое устойчивое положение на рынке труда за счет приобретения взаимодополняемых навыков. Постоянное воспроизводство нарратива об инвестициях в человеческий капитал (или его вариации о конкуренции человека с искусственным интеллектом) побуждает работника приобретать все новые и новые знания и навыки в образовательных организациях, обладающих экспертным знанием о будущем развитии рынка труда и востребованных компетенциях.

Изучению ценности взаимодополняемых навыков посвящено эмпирическое исследование британских экономсоциологов Ф. Стефани и О. Тейтлоффа (2024). В основу его были положены две гипотезы:

-

1) о высокой ценности навыка при высоком спросе и недостаточном предложении;

-

2) о высокой ценности навыка при условии его сочетания с разнообразным набором других навыков высокой ценности.

Другими словами, по мнению исследователей, эта взаимодополняемость должна проявляться в трех аспектах: количестве дополнительных (смежных) навыков, их разнообразии и высокой ценности. Согласно результатам проведенного исследования, наиболее тесная связь между навыками была обнаружена в кластерах «Финансы и юриспруденция», «Программное обеспечение и технологии», «Маркетинг», «Дизайн», «Аудио и видео», «Письмо» и «Администри- рование». В частности, отмечается, что существует особо сильная связь между навыками из таких областей, как «Программное обеспечение и технологии» и «Финансы и юриспруденция»; они обладают значительным количеством, разнообразием и ценностью. Взаимосвязь между ценностью навыка и ценностью взаимодополняющих навыков отличается в разных кластерах. Для тех из них, которые связаны с финансами, юриспруденцией и маркетингом, наблюдается более высокая степень взаимодополняемости, что сильнее влияет на повышение их ценности, чем в других кластерах профессий. Такие навыки, как владение языком программирования Python или биз-нес-коучинга, можно комбинировать со многими другими ценными навыками. В этом случае их собственная ценность будет выше. В то же время один и тот же навык не будет иметь одинаковую значимость для всех работников. Причина кроется еще и в дополняемости их работы навыками, которыми обладают другие сотрудники конкретно взятой компании. Также заметим, что стоимость навыков со временем меняется, поскольку на нее влияют изменения на рынке труда. Авторы исследования подводят свою аудиторию к идее, что в идеале новые навыки должны дополнять технологии ИИ, позволяя работникам «работать вместе с машинами». Если рассматривать ценность навыков в области ИИ по отдельности, то в области машинного обучения они добавляют 40 % к стандартной оплате труда, Tensor Flow (+38 %), глубокого обучения (+27 %), NLP (+19 %). Они более ценны и по сравнению с навыками в области анализа данных (+14 %), за которыми следуют наиболее популярные языки программирования, используемые для создания ИИ, такие как Python (+8 %), C++ (+7 %) и Java (+5 %) (Stephany, Teutloff, 2024).

Вместе с тем навыки работы с искусственным интеллектом не единственные будущие востребованные атрибуты в глобальной экономике на сегодняшний день. В 2024 г. HolonIQ опубликовал карту навыков для рабочих мест в сфере зеленой экономики, поделив их на 11 блоков:

-

1. Навыки развития модели зеленой экономики (разработка экологического законодательства, зеленого налогообложения, внедрение экологического образования и научных исследований, экотуризма и агротуризма, экологического управления цепочкой поставок, соблюдение стандартов безопасности, зеленый маркетинг, совместное потребление).

-

2. Навыки управления природным капиталом, под которым принято понимать «совокупность природных активов, представляющих человеку природные ресурсы (природное сырье) и услуги экосистем» (Титова, 2014) (планирование землепользования, борьба с эрозией, рекультивация загрязненных земель, восстановление леса и облесение, борьба с лесными пожарами, агролесомелиорация, сохранение морской экосистемы, мониторинг ледников и ледяного покрова, управление полярной экосистемой, вечной мерзлотой, адаптация в полярном сообществе, мониторинг качества воздуха, охрана дикой природы).

-

3. Навыки работы с системой продовольственного обеспечения (устойчивое управление сельским хозяйством, мясной и молочной промышленностью, аквакультурой, городским сельским хозяйством и садоводством, системами беспочвенного возделывания; оптимизация урожайности, практики этического лечения животных; замена животного сырья растительным сырьем и др.).

-

4. Навыки управления экономикой замкнутого цикла (переработкой отходов; водными ресурсами; организация экологически чистого производства).

-

5. Навыки работы на углеродном рынке (управление выбросами и запасами углерода, углеродное моделирование, управление ценообразованием на углерод и др.).

-

6. Навыки экологического и финансового анализа (анализ климатических данных, в том числе спутниковых данных, оценка и управление климатическими рисками, системами предупреждения стихийных бедствий и экстремальных метеоусловий, разработка зеленых инвестиционных продуктов и эффективное управление зеленым инвестированием и др.).

-

7. Навыки использования зеленых ресурсов (устойчивая добыча полезных ископаемых, производство, эксплуатация и контроль технологий ядерной энергетики, водородного, био- и синтетического топлива).

-

8. Навыки использования возобновляемых источников энергии (проектирование и эксплуатация инфраструктуры, работающей на солнечной энергии, энергии ветра, гидрокинетической энергии, геотермальной энергии, энергии из биомассы).

-

9. Навыки работы с зелеными системами (энергетические и коммунальные сети, аккумуляторные хранилища энергии, накопители энергии без использования батареи, системы передачи данных).

-

10. Навыки создания среды обитания (проектирование и строительство жилой и коммерческой недвижимости, экологически чистые строительные материалы, энергоэффективность зданий, их нагрев и охлаждение).

-

11. Навыки управления зеленой мобильностью (управление зелеными транспортными системами – зеленая авиация, железнодорожный и водный транспорт; производство экологически чистого топлива, использование гибридных двигателей, экологическое техническое обслуживание транспортных средств и др.) 1 .

Анализ цифровых и зеленых взаимодополняемых будущих востребованных навыков позволяет определить потенциальные траектории обучения для работников, находящихся на разных этапах своей трудовой карьеры, а на их основе – возможность для EdTech-компаний создавать образовательные продукты с обеспеченным спросом, адаптированные к постоянно меняющимся требованиям рынка труда.

Внедрение все новых и новых технологий и постоянная необходимость получения актуальных навыков для работы с ними вынуждает персонал современных предприятий включаться в образовательную гонку, защищаться от угрозы девальвации своих знаний и навыков через постоянное обучение, все чаще используя для этой цели свои личные средства. Статистика об изменении распределения общих расходов на образование по источникам финансирования (государственные расходы, расходы Всемирного банка, расходы домохозяйств) за период 2015–2022 гг. представлена на рис. 3.

СНД 2021

СДНС 2Q21

Млрд.$ Mis’

2020 ^^2021

12.0

14.1

15.7

16.0

227.2

266 8

289 9

270 6

947.8

1,050.8

1,041.7

6.8

8.2

8.1

ПЯТ

E

СВД 2021

2.947 4

3,038 3

2.985.3

о

к

2D

4D

%

6D

2.3

3.6

3.2

2.D

2.0

2.5

2.9_______

7D

0.0

0.0

с.о

ED

6.7

6.6

6.7 164 9 207.1 208.8

220.0

375.7

458 8

481.6

499.1

648 8

551.2

DO

И Государство ■ Помощь в целях развития ■ Домохозяйства

Рисунок 3 – Распределение общих расходов 128 стран на образование по источникам финансирования за 2015–2022 гг. и по группам: страны с низким доходом населения (СНД), страны с доходом ниже среднего (СНСД), страны с доходом выше среднего (СВСД), страны с высоким уровнем дохода (СВД)2

Figure 3 – Distribution of Total Education Expenditure in 128 Countries by Source of Funding for 2015–2022 and by Group: Low-Income Countries (LICs),

Lower-Middle-Income Countries (LMICs),

Upper-Middle-Income Countries (UMICs), High-Income Countries (HICs)

Особенно остро эта проблема ощущается при необходимости постоянно использовать заемные средства для получения образования: в ситуации, когда старый образовательный кредит еще не выплачен во временной перспективе 5–10 лет, а знания и навыки уже устарели или не были востребованы на рынке труда, и требуется брать новый кредит для обучения новым зна- ниям и навыкам1. Немалую роль в этом играет и ключевая ставка Центробанка, повышение которой приводит к удорожанию образовательных кредитов для населения2. Накопление долгов со временем приводит к потере ликвидности «человеческого капитала» работника, а значит, и его устойчивости на рынке труда. Этот процесс протекает в западных странах на фоне разрушения старой модели экономики, основанной на эксплуатации труда, и перехода к новой – базирующейся на секьюритизации социально-трудовых рисков посредством различных финансовых инструментов. В конечном счете это приводит к утрате социальной силы работника в экономике, а вместе с этим – и стимула к трудовой (созидательной) деятельности как таковой, концентрации богатства в руках собственников новых активов и поляризации общества. Также заметим, что многие государства также включаются в эту гонку, встраивая в национальные образовательные системы элементы стратегий EdTech-компаний: прикладной направленности естественно-научных и математических предметных циклов, включения финансовой и цифровой грамотности (отдельно сегодня выделяют ИИ-грамотность), использования цифровых образовательных технологий в процессе обучения и др.). Как отмечает Д. Рыжкова (СЕО Smart Ranking), «однозначным трендом 2024 года является … встраивание EdTech в систему формального образования, а именно в сегменты высшего и среднего профессионального образования»3. Эта гонка может принимать форму борьбы за технологический суверенитет (например, как в Китае, когда, соперничая с США, он построил национальную систему разработки технологий ИИ и, соответственно, подготовки кадров для цифровой экономики) (Ли Кай-Фу, 2019).

Используя все преимущества, связанные с цифровизацией образования в России, не следует забывать, что инициатива по развитию этой отрасли принадлежит инвесторам стран Глобального Севера4, интересы которых в сфере образования сильно расходятся с национальными приоритетами Российской Федерации. Отметим, что они первыми создают нарративы о будущей доходности новых технологий в отраслях экономики, способных генерировать прибавочную стоимость; первыми приносят образцы технологий на иностранные рынки (стран Глобального Юга), которые в дальнейшем будут копироваться в рамках политики импортозамещения и масштабироваться на рынках сбыта национальных экономик. При этом присутствия иностранных инвесторов в смысле физического производства товаров и услуг на этих рынках не требуется, они позиционируют себя как рантье, контролирующие устойчивые денежные потоки по вложенным инвестициям. Так, инициировав создание рынка, иностранные инвесторы затем переходят к фазе его расширения за счет привлечения новых участников, используя аналитические прогнозы о будущей высокой доходности EdTech-рынка. Что обеспечивает последнее? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к анализу сферы спроса и ее главным участникам – национальному государству, которое закупает на бюджетные средства образовательные продукты у EdTech-компаний для интеграции с национальными системами всех уровней образования, и работникам, которые руководствуясь нарративом об «инвестициях в человеческий капитал», покупают программы обучения новым навыкам в надежде обрести устойчивость на рынке труда. И хотя доход от инвестиций национальных участников рынка и капиталовложений государства распределяется внутри страны, значительную часть его «забирают»1 иностранные инвесторы (отметим, что финансовая отчетность их деятельности является непрозрачной и непубличной).

Учитывая вышесказанное, следует отметить, что способность видеть будущее развитие рынка труда и проектировать адаптивные образовательные программы зависит не от качества прогнозной аналитики цифровых сервисов и структурных изменений в экономике, а от понимания выбора направления приложения инвестиционных сил на образовательном рынке, призванных обеспечить долгосрочную прибыль и социальное влияние. Заметим, что цели инвесторов EdTech-компаний далеко не всегда отвечают общественным интересам. Этот момент должен приниматься во внимание как специалистами, разрабатывающими и корректирующими стратегию цифровой трансформации образования национального государства, так и аналитиками рынка труда и рынка цифрового образования.

Список литературы Роль EdTech-компаний в цифровизации образования: зарубежный взгляд

- Введение в цифровую экономику / под ред. А.В. Кешелава. М., 2017. 44 с.

- Волохов А.В., Бич М.Г. Факторы инвестиционной привлекательности мирового рынка онлайн-образования // Инновации и инвестиции. 2023. № 10. С. 94-98.

- Глухов А.П., Андреева А.А., Гурин М.Ю., Королева Д.О. Интервенция электронных образовательных платформ в российскую систему образования: экосистемный подход // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология, Политология. 2023. № 74. С. 176-189. https://doi.org/10.17223/1998863X/74/16.

- Ли Кай-Фу. Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок. М., 2019. 240 с.

- Смелова А.А. Институт социальных финансов как источник развития финансового капитализма // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 1. С. 26-32.