Роль государственных институтов в обеспечении инновационного развития промышленности на региональном уровне

Автор: Никитаева А.Ю., Андрющенко О.Г.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 1 (3), 2014 года.

Бесплатный доступ

Показана важная роль государственных институтов в обеспечении инновационного развития промышленности на региональном уровне. Обоснована целесообразность интеграционного развития промышленных предприятий в структуре кластеров. Предложены направления развития государственных институтов как ключевых звеньев поддержки промышленных кластеров в регионе. Приведены приоритетные сферы развития кластеров в регионах Южного федерального округа.

Инновационное развитие промышленности, региональное развитие, кластеры, государственные институты, направления институциональной поддержки кластеризации региональной промышленности

Короткий адрес: https://sciup.org/149130983

IDR: 149130983 | УДК: 332.13

Текст научной статьи Роль государственных институтов в обеспечении инновационного развития промышленности на региональном уровне

В условиях глобализации мировой экономики развитие российской промышленности и повышение конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий не представляется возможным без существенного увеличения инновационной активности в реальном секторе экономики. При этом, принимая во внимание неблагоприятные макроэкономические показатели и отрицательные тенденции, характеризующие текущую ситуацию в российской экономике, внимание целесообразно концентрировать в первую очередь не на продуктовых нововведениях, а на разработке и внедрении новых организационных и управленческих решений, способных создать устойчивые постоянно действующие механизмы осуществления эффективной инновационной деятельности промышленных предприятий страны. В реализации такого подхода ключевую роль способны сыграть государственные институты на региональном уровне экономики при условии корректного определения векторов насыщения институциональной среды и формирования механизмов институционального обеспечения инновационного промышленного развития.

После большого количества научных дискуссий экономистов о целесообразности государственного присутствия в экономике, пик которых пришелся на 90-е гг. прошлого века, фокус исследовательской проблематики сместился в сторону определения наиболее рациональной степени участия государства в экономике и поиска форм и форматов такого участия. Собственно важность государственного регулирования экономических процессов в рыночной системе хозяйствования в настоящее время сомнений не вызывает. При этом нужно учитывать зависимость взаимовлияния государства и экономики от конкретных исторических условий, а также принимать во внимание факт наличия перманентных и временных функций государства, выполняемых для реализации конкретных задач, порожденных существующими условиями и потребностями общества.

Для российской экономики, характеризующейся большим количеством сильно дифференцированных по своим характеристикам и показателям социально-экономического развития регионов, определение роли государства в активизации инновационного развития промышленного комплекса страны исключительно на макроуровне не является целесообразным. Это обусловлено тем, что для успешных регионов и территорий, отстающих в своем развитии даже от среднероссийских показателей, не может быть универсальных рецептов, определяющих системную комбинацию мер государственного регулирования промышленности, обеспечивающую ее динамичное инновационно ориентированное развитие.

Поиск таких мер особенно осложняется для менее благополучных, экономически и финансово ослабленных регионов. Как отмечает в своих исследованиях А. Эмин, мировой опыт свидетельствует о том, что ни политика, базирующаяся на кейнсианском наследии, ни неолиберальные прорыночные эксперименты не принесли значимых положительных результатов в экономическом развитии относительно менее развитых регионах. В первом случае региональная политика, поддержав занятость и повысив доходы населения, оказалась не способна добиться значимого роста производительности в сравнении с более богатыми регионами и потерпела поражение в обеспечении са-моподдерживающегося экономического роста, базирующегося на локальных ресурсах и региональных взаимосвязях хозяйствующих субъектов. Во втором случае — с «рыночной терапией» — результаты оказались еще хуже, демонстрируя выбор между зависимым от государственных трансфертов и других экзогенных факторов развитием и его фактическим отсутствием [16, р. 365].

В заданном контексте, базируясь на положительном опыте ряда регионов, использовавших сильные локальные взаимосвязи хозяйствующих субъектов для активизации промышленного роста (в качестве примера выступают итальянские промышленные районы, земля Баден-Вюртемберг в Германии и т. п.), целесообразно рассматривать в качестве перспективного альтернативного варианта развития региональной экономики концентрацию на ее эндогенном потенциале и его наращивании посредством усиления внутрирегиональных хозяйственных связей партнерского типа [ibid., р. 366]. Для этого важно определить условия, обеспечивающие формирование широкой базы устойчивых внутрирегиональных взаимосвязей и разблокировку собственного потенциала территории, а также выработать регулирующие воздействия региональных органов государственной власти, нацеленные на создание предпосылок для реализации соответствующего сценария развития.

То есть складывается ситуация, когда, с одной стороны, развитие промышленного комплекса региона требует активизации инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, его составляющих. С другой стороны, поведение последних рассматривается не с индивидуальных позиций, а с точки зрения коллективной и социальной природы экономического поведения. В связи с чем решающую роль в региональном механизме промышленного развития играют различного рода партнерские и сетевые объединения, альянсы, кластерные структуры.

При этом надо учесть, что именно кластерные структуры зарекомендовали себя как наиболее результативные для обеспечения инновационно ориентированного развития промышленности. Принимая во внимание наличие множества интерпретаций сущности кластера и существование разных научных школ, в которых данный тип объединения предпринимательских структур выступает объектом исследования, солидаризируемся с определением М. Портера. С его позиции промышленный кластер представляет собой группу географически сконцентрированных интеграционно взаимодействующих фирм и институтов в определенной сфере экономической деятельности. Кластер охватывает группу взаимосвязанных отраслей и акторов для усиления конкурентных преимуществ отдельных компаний и кластера в целом. Кооперационные связи промышленного кластера выстраиваются вверх и вниз по цепочке создания стоимости (поставщики, потребители и т. п.) [20, р. 5].

Целесообразность использования в качестве теоретической платформы развития промышленных кластеров в российских регионах исследования М. Портера обусловлена тем, что именно он акцентировал внимание на инновационной природе конкуренции, а также объяснял результативность кластера факторами, лежащими за пределами характеристик отдельной фирмы или собственно кластера, например, условиями спроса и условиями функционирования. В пользу последнего утверждения свидетельствует большая разница результатов функционирования кластеров в разных странах и различных региональных условиях. Кроме того, именно исследователи в рамках научной школы М. Портера показывают, что формирование таких факторов и рост производительности кластера в значительной степени происходит под влиянием соответствующей государственной политики. Однако государственная политика при этом должна ориентироваться не на создание кластеров практически с нуля по инициативе властных структур, а отталкиваться от социальных отношений хозяйствующих субъектов, которые удерживают кластер вместе [ibid., р. 6].

Более высокая производительность и эффективность промышленных кластерных структур по сравнению с отдельными фирмами в значительной степени обусловлена эффектом синергии и способствует появлению таких результатов, как рост масштабов деятельности, спроса на факторы производства, включая рабочую силу, объема экспорта и поступающих в регион финансовых ресурсов. Обмен знаниями приводит к активизации инновационной деятельности, ускоренному развитию образовательных и научных учреждений, наращиванию социального и культурного капитала региона [7]. Более того, кластеры выступают в роли как определенных экономических зон, так и в роли механизмов инноватизации региональной экономики [5]. При этом кластерные инициативы включают коллективный маркетинг специализации региона, что повышает осознание сильных сторон его промышленности [6, с. 10-11].

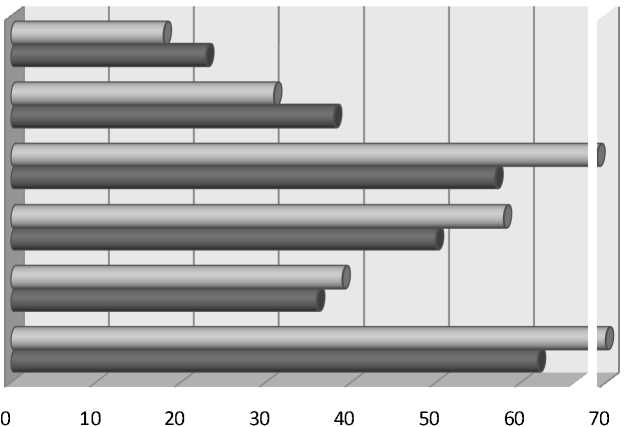

Хотя в мировой хозяйственной практике присутствуют и достаточно слабые кластеры, характеризующиеся невысоким уровнем конкурентоспособности, в большинстве случаев кластеры промышленных предприятий более конкурентоспособны, чем отдельные хозяйствующие субъекты в схожих отраслях. Как показали результаты исследования, проведенного М. Энрайтом, из 160 промышленных кластеров более 60 % являются мировыми лидерами и только около 20 % характеризуются слабой конкурентоспособностью [19]. Сопоставимые результаты были получены и в отношении характеристик инновационного потенциала кластеров (см. рисунок).

Однако для развития кластеров на региональном уровне на начальном этапе их формирования и становления ключевую роль играют государственные институты. Более того, речь идет фактически об изменении региональной политики, заключающемся в уходе от государственной поддержки отдельных хозяйствующих субъектов к стимулированию партнерского взаимодействия промышленных предприятий и других организаций региона для эффективного использования его эндогенного потенциала посредством интеграции региональных активов и акторов. Другими словами, можно говорить об инкорпорировании кластерного подхода в региональную политику [18].

По мнению М. Портера, поддерживать нужно все без исключения кластеры, так как именно данная организационная форма обладает наибольшими детерминантами конкурентоспособности, а предугадать заранее скорость и результативность развития кластера не представляется возможным [22].

Однако вопрос о формах государственной поддержки хозяйственных объединений предпринимательских структур в современных российских условиях остается недостаточно проработанным. На наш взгляд, в данном случае важно не только и не столько прямое государственное стимулирование кластерообразования (посредством предоставления налоговых льгот слабые конкурентные позиции средние конкурентные позиции сильные конкурентные позиции национальный лидер международный лидер мировой лидер

□ Конкурентные позиции ■Инновационныйпотенциал

Рисунок. Характеристики инновационного потенциала и уровня конкурентоспособности промышленных кластеров

Примечание. Составлено по: [19, р. 8-10].

или софинансирования на конкурсной основе кластерных проектов), сколько усиление роли государства как институционального посредника при установлении партнерских отношений промышленных структур региона. Это обусловлено тем, что для менее благополучных в экономическом плане регионов ограничение финансовых ресурсов зачастую приводит к отказу от применения комплекса затратных прямых мер поддержки промышленных кластеров, тогда как создание и развитие специализированных институтов, функционирование которых способствует наращиванию партнерских связей, в сочетании с усилением функционала общих институтов, обеспечивающих нормальное ведение бизнеса, способно дать значительный импульс промышленному развитию региона посредством интеграции потенциала его промышленных предприятий.

В настоящее время сильный институциональный дефицит в регионах страны, невыст-роенность институциональных связей между региональными субъектами и структурами, по мнению исследователей, существенно ограничивает возможности регионального развития [2, с. 21]. Именно высокая разреженность институциональной среды не позволяет в полной мере активизировать воспроизводственные процессы в регионе и запустить механизмы необходимых модернизационных преобразований в промышленности. При этом, наряду с созданием новых институтов, важную роль в активизации инновационного промышленного развития на основе кластерных структур играет повышение эффективности и модернизация существующих институтов, а также ограничение сферы влияния институциональных ловушек.

В качестве систематизирующей основы выбора векторов развития государственных институтов как ключевых звеньев поддержки промышленных кластеров в регионе целесообразно использовать аксиоматичные установки государственного регулирования региональных межхозяйственных отношений с позиций институционального регионализма, включая следующие [16, р. 14]:

-

— приоритетная государственная поддержка хозяйственных связей и объединений предприятий, межфирменных партнерств (в том числе кластеров), а не отдельных хозяйствующих субъектов;

-

— частично целью региональной политики является стимулирование различных мнений, обсуждений и согласований при взаимодействии хозяйствующих субъектов, поддержка появления некоторой процессуальной рациональности их поведения для сохранения стратегического видения, обучаемости и адаптивности;

-

— приоритет отдается мерам, направленным на мобилизацию множества автономных организаций, поскольку эффективность государственного регулирования экономики лежит за пределами охвата только государственных или только рыночных институтов;

-

— акцент на посреднические формы государственного регулирования экономики, создание преференций для наращивания локального институционального слоя, включающего институты самого широкого назначения, в частности систему поддержки промышленных предприятий, политические и социальные институты и т. д.

-

— все решения в области государственного регулирования должны быть вписаны в соответствующий региональный контекст и быть чувствительны к локальным характеристикам экономического развития, зависящим от ранее пройденного пути (path dependence).

Последняя аксиома показывает, что выработка мер государственного регулирования промышленного развития будет тем более результативна, чем больше она основана на условиях и потребностях экономического развития промышленного комплекса конкретных региональных экономик.

В соответствии с вышесказанным в ходе исследования были выделены ключевые направления участия государственных институтов в обеспечении промышленного развития на региональном уровне, определенные на базе конвергенции кластерного подхода и регионального институционализма и нацеленные на качественное изменение их роли в стимулировании развития промышленных кластеров в региональных экономиках. Фактически эти направления отражают векторы наращивания регионального институционального слоя, необходимого для активизации инновационного развития промышленного комплекса региона.

Первым направлением является разработка и встраивание комплекса мер поддержки кластерных объединений в региональные стратегии и программы развития. Как показывают результаты исследований европейских ученых, при условии наличия соответствующих государственных программ, партнерские взаимодействия предприятий в инновационной сфере осуществляются гораздо более активно [17, р. 240 — 257]. При этом далеко не всегда целесообразно создание специальных программ поддержки кластеров, а возможно включение соответствующих мер в уже действующие целевые региональные программы. Данное направление фактически состоит в реализации государственными институтами регулирующей функции в регионе.

Второе направление связано с участием государственных структур в кластерах как непосредственных участников таких объединений. Данное направление тесно сопряжено с развитием государственно-частного партнерства (ГЧП) в промышленной сфере региона и предполагает создание на основе ГЧП региональной промышленной инфраструктуры как платформы для реализации модернизационных промышленных проектов, а также осуществления собственно проектов модернизации промышленности с участием частных и государственных структур (преимущественно в топливно-энергетическом, оборонно-промышленном комплексах и других отраслях промышленности) [12, с. 9— 15]. И здесь важно отметить преимущества кластера по сравнению, в частности, с бизнес-сетями, поскольку именно в структуру кластера могут входить государственные организации. Кроме того, кластер может формироваться как органически (снизу вверх), так и имплантироваться в региональную экономику посредством регулирующих воздействий органов власти региона при условии наличия в нем соответствующих условий и предпосылок.

При этом нужно принимать во внимание, что за последние десятилетия в России был нарушен воспроизводственный ритм вывода старых и ввода новых мощностей, а рост производства в промышленности достигался в основном не за счет ввода в действие новых предприятий, а посредством сверхэксплуатации старых [13, с. 3]. По результатам опроса российских предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, в первой половине 2013 г. в числе наиболее важных внутренних проблем респонденты чаще всего упоминают задачу модернизации производства и внедрения новых технологий — 73,86 % ответов [11]. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата РФ), доля предприятий, занимающихся разработкой и внедрением наукоемких технологий, в стране составляет менее 10 %, удельный вес организаций промышленного производства (без субъектов малого предпринимательства), осуществлявших технологические инновации в период с 2005 по 2011 г., не превышал 9,6 %, а количество созданных передовых производственных технологий по-прежнему незначительно [15, с. 12]. Эмпирически выявлено, что чем выше уровень обработки, тем ниже конкурентоспособность отечественной промышленной продукции [9, с. 124].

В этой ситуации важно учесть, что конкурентные преимущества зарождаются не на этапе производства уникальной продукции или выхода на новый рынок, а при появлении но вой идеи, реализующейся в новой технологии [9, с. 125]. Соответственно, поддержка предприятий, генерирующих такие идеи и технологии, является особенно важной. На наш взгляд, в данном случае целесообразно реализовать третье направление участия государственных институтов в стимулировании хозяйственного взаимодействия предприятий промышленной сферы региона и/или инорегиональных структур. Оно состоит в реализации роли государства как институционального посредника, фасилитирующего механизмы партнерства и финансирования промышленных инноваций. Данное направление тесно связано с развитием в России институтов развития.

В качестве примера можно привести поддержку компанией Microsoft совместно с правительством Москвы стартапов, о чем стало известно в ноябре 2013 г. после подписания соглашения между Центром инновационного развития Москвы и компанией «Майкрософт Рус». В рамках данного соглашения будет создана точка присутствия Фонда посевного финансирования Microsoft на первом в России акселерационном базисе международного класса API Moscow. Соглашение предполагает проведение целого комплекса мер в рамках API Moscow, которые запустит Microsoft при непосредственном участии резидентов кластера, а малые и средние инновационные предприятия получат гранты (в настоящее время грантовое финансирование получили тридцать пять стартапов, общая сумма выданных средств составляет 1,36 млн долларов) [21]. Данная программа не состоялась бы без участия Центра инновационного развития города Москвы. Другой пример в рамках указанного направления — деятельность Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, которое, в том числе благодаря снятию административных барьеров и содействию в поиске партнеров, способствовало реализации ряда инновационных промышленных проектов и развитию межфирменных партнерств.

Наполнение конкретным содержанием каждого из трех обозначенных направлений важно осуществлять с учетом региональной специфики. Актуальность учета мезоэкономи-ческих особенностей наглядно демонстрируют, в частности, регионы Южного федерального округа (ЮФО). Юг России в постсоветский период остается регионом, развитие которого идет по ресурсно-сырьевой модели со слабой индустриальной составляющей, постиндустриальные виды экономической деятельности представлены фрагментарно [8, с. 50, 149— 150; 10]. При этом в регионах ЮФО наблюдается дос- таточно диверсифицированная производственная специализация [3].

Несмотря на существующие потребности в области кластеризации региональной промышленности (для повышения ее инновационности и конкурентоспособности), а также наличие предпосылок создания сильных кластеров в регионах округа, развитие данных интегрированных форм ведения бизнеса идет достаточно медленными темпами. По результатам исследования перспектив развития научно-инновационных кластеров в российских регионах (особенно в сфере наноиндустрии), по наличию инфраструктурного обеспечения, а также по публикационной и патентной активности в привязке к территориям Южный федеральный округ оказался в аутсайдерах, причем явных перспектив изменения ситуации не наблюдается [4]. По результатам федерального конкурсного отбора программ развития 25 территориальных кластеров для финансирования (перечень кластеров был согласован 13 июня 2012 г.) программы регионов ЮФО в итоговый перечень не попали (вместо изначально заявленного числа 5 — 6 инновационных территориальных кластеров было отобрано 25 проектов) [14].

В настоящее время для регионов Южного федерального округа можно выделить различные сферы экономической деятельности, в которых создание и развитие кластерных структур представляется наиболее целесообразным [1]:

-

— Республика Адыгея: агропромышленный кластер, туристско-рекреационный кластер, многофункциональный социальный кластер, строительный кластер на базе месторождений нерудного сырья;

-

— Краснодарский край: транспортно-логистический, топливно-энергетический, лесопромышленный, агропромышленный, зерновой кластеры, кластер производства одежды, обуви и аксессуаров, кластер в строительной индустрии;

-

— Волгоградская область: химический, нефтехимический, металлургический, машиностроительный, энергетический, агропромышленный, судостроительный, биохимический кластеры, производственно-транспортный кластер на базе Волжского интермодального терминала, текстильный кластер (на базе ООО «УК "Камышинский ХБК"»);

-

— Республика Калмыкия: агропромышленный, промышленный, энергетический, туристско-рекреационный, транспортно-логистический кластеры, строительный кластер (по производству сборного и товарного бетона, кирпича, производства пластиковых труб, асфальто

бетона, керамзитового гравия, кирпича и карьерной выработке песка, гравия и т. д.);

-

— Астраханская область: кластеры в агропромышленном комплексе, рыбной промышленности, инженерно-технологический кластер в топливно-энергетическом комплексе, кластер в судостроительстве;

-

— Ростовская область: агропромышленные кластеры, молочный, рыбный кластеры, кластеры в пищевой промышленности, туристической сфере, промышленности строительных материалов, сельхозмашиностроении, легкой промышленности.

Принимая во внимание особенности регионального развития, важно также отметить, что именно при помощи государственных институтов мезоуровня (в том числе специализированных программ развития промышленных инновационных кластеров, агентств инвестиционного и стратегического развития, переговорных и медиационных площадок) возможно согласование глобальных целей крупных транснациональных структур и интересов конкретных региональных экономик.

Таким образом, государственные институты играют ключевую роль в обеспечении инновационного развития промышленности на мезоуровне экономики. Соответственно, совершенствование институциональной среды региона по целому ряду направлений позволит существенно усилить региональный механизм инновационного развития промышленного комплекса территорий за счет активизации интеграционного потенциала предприятий и организаций и их кластеризации.

Список литературы Роль государственных институтов в обеспечении инновационного развития промышленности на региональном уровне

- Алешин, А. В. Концептуальная модель межфирменного партнерства для решения актуальных проблем и модернизации экономики регионов Юга России/А. В. Алешин, А. Ю. Никитаева//Вопросы регулирования экономики. -2013. -№ 4. -С. 34-40.

- Алешин, А. В. Стратегии и механизмы развития взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в региональной экономике: автореф. дис.... д-ра экон. наук/А. В. Алешин. -Ростов н/Д, 2013. -58 с.

- Андрющенко, О. Г. Современные инструменты менеджмента в механизме промышленного развития регионов Юга России/О. Г. Андрющенко, А. Ю. Никитаева//Экономика и предпринимательство. -2012. -№ 3. -С. 34-38.

- Балякин, А. А. Особенности наукометрического анализа при выявлении перспектив развития высоких технологий в российских регионах. Система информационно-аналитических ресурсов по инновационной и технологической тематике. 2012/А. А. Балякин, В. Г. Жулего, Г. Е. Кунина, В. П. Рубцов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://innclub.info/012/07/11 (дата обращения: 10.02.2014). -Загл. с экрана.

- Бушуева, М. А. Кластеризация как способ инновационного развития региона и повышения его конкурентоспособности/М. А. Бушуева//Наука и экономика. -2010. -№ 1 (1). -С. 40-43.

- Валетко, В. Промышленные кластеры как институциональные структуры инновационного развития. Центр системного анализа и стратегических исследований НАНБ/В. Валетко. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.ekonomika.by/downloads/valetka2004_clusters _ innovations.pdf (дата обращения: 21.01.2014). -Загл. с экрана.

- Велев, М. Анализ влияния промышленных кластеров на конкурентоспособность регионов и страны/М. Велев//Актуальные проблемы управления экономикой региона: сб. материалов IX Междунар. науч.-практ. конф. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.freu-conference. engec.ru/arkhiv-sbornikov-materialov (дата обращения: 11.11.2013). -Загл. с экрана.

- Дружинин, А. Г. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, особенности, стратегии/А. Г. Дружинин. -Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. -288 с.

- Институты конкурентной политики в регулировании новой индустриализации/отв. ред. д-р экон. наук И. Р. Курнышева; науч. ред. д-р экон. наук, проф. А. Е. Городецкий. -М.: ИЭ РАН, 2012. -272 с.

- Колесников, Ю. С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России/Ю. С. Колесников, В. Н. Овчинников. -Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. -176 с.

- Кувалин Д.Б., Галецкая Р.А., Моисеев А.К. Российские предприятия весной 2013 г.: восстановление инвестиционной активности и рост закупок зарубежной техники//Проблемы прогнозирования, 2013, №6, с.123-138

- Никитаева, А. Ю. Государственно-частное партнерство в инновационном развитии промышленной сферы: направления и механизмы реализации на региональном уровне/А. Ю. Никитаева//Региональная экономика: теория и практика. -2013. -№ 34. -С. 9-15.

- Новая экономическая политика: политика экономического роста/под ред. академика В. В. Ивантера. -М.: Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2013. -54 с.

- Официальный интернет-сайт Минэкономразвития. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02 (дата обращения: 09.09.2013). -Загл. с экрана.

- Статистика инноваций в России. Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/science/(дата обращения: 09.11.2012). -Загл. с экрана.

- Amin, A. An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development/А. Amin//International Journal of Urban and Regional Research. -1999. -№ 23. -P. 365-378.

- Busom, I. The impact of firm participation in R&D programmes on R&D partnerships/I. Busom, А. Fernandez-Ribas//Research Policy. -2008. -№ 37. -P. 240-257.

- Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches. -Electronic text data. -Mode of access: www.oecd.org/publications/Policybriefs (date of access: 09.11.2013). -Title from screen.

- Enright, M. J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results/M. J. Enright. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.paca-online.org/cop/docs/Michael_Enright_Survey_on _the_characterization_of_regional_clusters.pdf (date of access: 01.03.2013). -Title from screen.

- Ingstrup, М. В. Cluster initiation and development: A critical view from a network perspective! Competitive paper/М. В. Ingstrup, P. V. Freytag, Т. Damgaard. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.impgroup.org/uploads/papers/7208.pdf (date of access: 15.08.2013). -Title from screen.

- Microsoft совместно с правительством Москвы поддержит стартапы. Агентство по инновациям и развитию. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.innoros.ru/news/regions/13/11/microsoft-sovmestno-s-pravitelstvom-moskvy-podderzhit-startapy (date of access: 10.02.2014). -Title from screen.

- Porter, M. E. The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction/М. Е. Porte//The Free Press, 1990. -N. Y.: Palgrave Tenth Edition, 1998. -896 р.