Роль инфраструктуры в процессе пространственной интеграции экономики региона

Автор: Кельбах С.В.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 3 (93), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья содержит краткий обзор основных положений теорий пространственного развития, особенностей эволюции понятия «инфраструктура». Автором предлагается уточнённая классификация региональной инфраструктуры. Также в работе представлено авторское видение решения вопроса формирования стратегии пространственной интеграции России посредством комплексного управления транспортной инфраструктурой региона.

Инфраструктура, пространственная интеграция, регион, транспортная инфраструктура, инфраструктурный проект

Короткий адрес: https://sciup.org/14875512

IDR: 14875512

Текст научной статьи Роль инфраструктуры в процессе пространственной интеграции экономики региона

⟡ ⟡ ⟡

В докладе Всемирного банка о мировом развитии (2009 г.) был сделан вывод, что в современных условиях экономического развития и прогресса добиваются территории (страны, регионы), обеспечившие: повышение плотности населения; сокращение расстояний; преодоление разделения [15, с. 6-7]. Из этого следует, что для эффективного развития территорий (регионов) необходимо обеспечение процесса пространственного развития и экономической интеграции.

Вопросы интеграции экономики территорий (регионов) относятся к теории пространственной экономики, рассматриваемой в системе понятий и категорий, находящихся на стыке региональной экономики, экономической географии, экологии, экономико-социологических (включая демографию) и экономико-математических дисциплин. Один из основателей этого научного направления академик РАН А.Г. Гранберг утверждает, что становление пространственной экономики (spatial economics) – одна из важнейших тенденций в современной экономической науке [2]. Обычно под интеграцией понимается объединение в целостность, систематизация каких-либо частей, элементов (понятие «инте-

ГРНТИ 06.61.23

Сергей Валентинович Кельбах — кандидат экономических наук, председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва).

Контактные данные для связи с автором: 109074, Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3 (Russia, Moscow, Sla-vianskaya sq., 2/5/4/3).

Статья поступила в редакцию 30.04.2015 г.

Для ссылок: Кельбах С.В. Роль инфраструктуры в процессе пространственной интеграции экономики региона //

Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 3 (93). С. 71-78.

грация» происходит от латинского integratio – «обеспечение, восстановление целостности»). Сложно не согласиться с утверждением, что в основе интеграции регионов в границах государства лежит взаимная заинтересованность населения регионов, предприятий, расположенных на данных территориях, и выражающих их интересы органов власти в совместной деятельности, направленной на совершенствование условий существования и воспроизводства общественного капитала [10].

Регион – это целостная социально-экономическая система, имеющая единую структуру, включающую в себя различные составляющие (экономическую, социо-культурную, политико-административную, географическую и др.). При этом регион как сложная система представляет собой не только совокупность элементов (объектов), но и совокупность свойств этих элементов и взаимосвязей между ними. Каждый объект имеет свою внутреннюю структуру, следовательно, внутреннюю и внешнюю по отношению к его внутренним элементам среду. Уникальной подсистемой региона, способной обеспечить так необходимую на современном этапе экономическую интеграцию, является инфраструктура, носящая межотраслевой характер и выполняющая объединяющую функцию не только между отраслями производства, но и регионами и государствами.

Безусловно, понятие инфраструктуры эволюционировало с течением времени в контексте трансформации экономических систем. Но уже в работах классиков экономической теории ХIХ века развитие инфраструктуры связывалось с процессом уплотнения связей между различными хозяйственными субъектами: инфраструктура начинает восприниматься как особая сфера услуг, обеспечивающая их экономическую деятельность. Развитие индустриальной рыночной экономики привело к выделению инфраструктуры в специфический сектор экономики, в котором создаются внешние условия функционирования предприятия, а процесс производства продолжается в сфере обращения [8]. В отечественной экономической литературе 90-х гг. XX века встречается такая трактовка инфраструктуры – это «комплекс отраслей хозяйства, обеспечивающий общие условия функционирования экономики (дороги, связь, транспорт, образование и т.п.)» [5, с. 75].

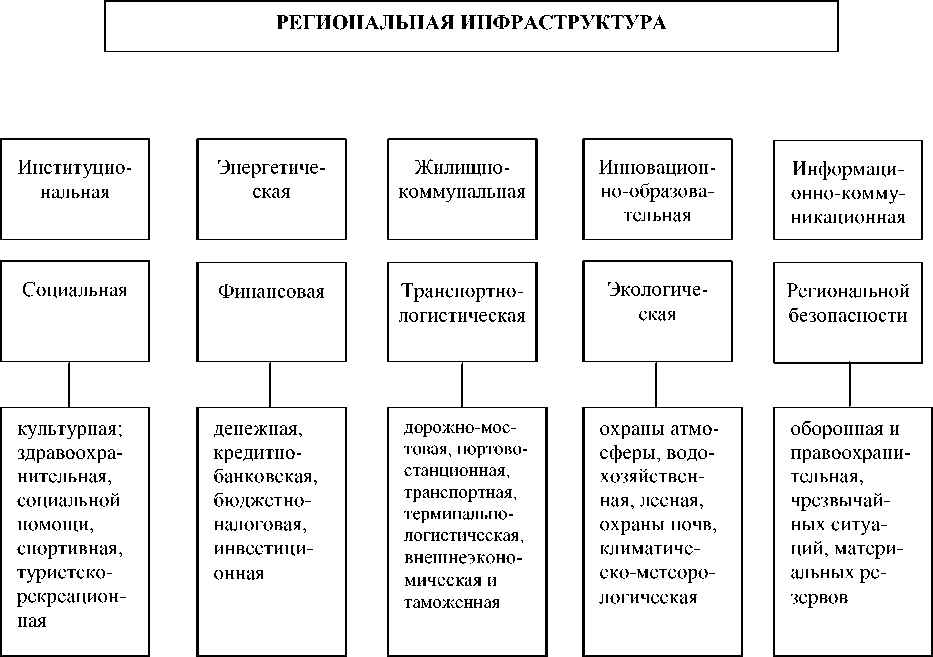

Постепенно складываются и расширяются различные типологии инфраструктуры. В ряде публикаций особо выделяется рыночная инфраструктура, обеспечивающая повседневное, текущее функционирование капитала. Она включает производственную (транспорт, связь и т.д.), коммерческую (обслуживает рынки средств производства, товаров и услуг на всех стадиях обращения продукта), предпринимательскую (консалтинг, инжиниринг, реклама, маркетинг, аренда, лизинг и т.д.) и кредитно-финансовую (обслуживает денежный, фондовый и инвестиционный рынок). Большинство элементов рыночной инфраструктуры имеет региональное предназначение, поскольку обслуживает хозяйственные единицы и население на определённой территории.

Также весьма распространён факторный подход, выделяющий инфраструктуру воспроизводства по видам используемого капитала: человеческого, технического, природного, институционального, организационного и информационного. В соответствии с этим выделяется: экологическая инфраструктура; социальная инфраструктура; технологическая инфраструктура; институциональная, организационная и информационная инфраструктура. Нами предлагается развёрнутая видовая классификация, учитывающая важнейшие сферы инфраструктуры для модернизации российской экономики (см. рис.).

В последние годы в научной литературе довольно часто встречается понятие «инфраструктурный комплекс региона», под которым, как правило, понимают совокупность экономических элементов, оказывающих обеспечивающее, регулирующее и поддерживающее воздействие на комплексный воспроизводственный процесс социально-экономической системы региона и направленных на повышение качества жизни населения. Как свидетельствует опыт других стран, развитие инфраструктуры имеет благоприятные последствия, среди которых чаще всего указываются следующие: снижение производственных затрат; рост национального производства; расширение доступа к трудовым ресурсам; усиление конкуренции; увеличение притока инвестиций; реорганизация землепользования; возможность развития ранее недоступных территорий. Кумулятивным итогом инфраструктурных инвестиций является увеличение производительности.

Неадекватное же состояние инфраструктуры приводит к значительному увеличению издержек компаний, которые вынуждены закладывать отсутствие инфраструктуры в стоимость своей продукции или даже строить необходимую им инфраструктуру за свой счет. Плохо развитая инфраструктура является значительной помехой для развития некоторых производственных процессов (например, ме- ждународная торговля в значительной степени зависит от плотности транспортной и коммуникационной инфраструктуры). Инфраструктура лежит в основе процесса промышленной агломерации, при которой новые отрасли концентрируются вокруг уже сложившихся индустриальных систем [13, 14].

Именно несбалансированность инфраструктурного обеспечения становится одним из факторов недопустимо большого разрыва между наиболее и наименее экономически развитыми регионами страны. По оценке Института географии РАН, в России выделяется 5 региональных зон с различными условиями развития инфраструктуры: внешняя периферия, занимающая половину территории России, где проживает только 1,5% её населения (северные регионы), нуждается, прежде всего, в развитии региональной авиации и водных путей; лесная зона (22% территории и 3% населения) требует сохранения угасающих поселений на базе повышения их транспортной и коммуникационной доступности; лесоаграрная зона (1/3 населения) становится центром урбанизации и промышленного развития, что требует качественного изменения инновационной, дорожно-транспортной, энергетической инфраструктуры; южные регионы (60% сельского населения) нуждаются, прежде всего, в агропромышленной и туристической инфраструктуре, эффективной мелиорации засушливых земель; южные горные районы должны перейти от экстенсивного животноводства к созданию современной рекреационной базы.

Рис. Классификация основных видов региональной инфраструктуры

Очевидно, что развитие инфраструктуры в рамках пространственной интеграции экономики России невозможно без соответствующей нормативно-правовой базы. Согласно федерального закона «О стратегическом планировании в РФ» в рамках общегосударственного стратегического планирования Стратегия пространственного развития РФ является обязательной для составления и разрабатывается в целях реализации основных положений стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и стратегии национальной безопасности Российской Федерации, обозначая приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации и меры по их достижению и решению.

Содержание, состав, порядок разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации и подготавливаемых в ее составе предложений о совершенствовании системы расселения на территории Российской Федерации и приоритетных направлениях размещения производительных сил на территории Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации [12].

Особенности развития инфраструктуры в России определяют следующим образом [6]:

-

1. Колоссальное недофинансирование (по экспертным оценкам, в социальной сфере потребность в финансировании объектов общественной инфраструктуры составляет 18,2 трлн рублей, в сфере энергетики и водоснабжения этот показатель достигает 6,1 трлн рублей).

-

2. Несбалансированное развитие (в 2013 г. основной объем инвестиций приходился на основные фонды предприятий добывающей промышленности (свыше 30%), а объем инвестиций в модернизацию объектов социальной инфраструктуры составил не более 3%).

-

3. Низкая доля внебюджетных средств (внебюджетные средства составляют от 2% в социальной сфере до 10% в сфере транспорта) в общем объеме затрат на создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры.

-

4. Ускоренное развитие инфраструктурных компаний (реализация «мегапроектов» – Универсиада, Зимняя Олимпиада, Чемпионат Мира и других – приводит к значительному росту рынка частных застройщиков и развитию их компетенций, однако отказ от вовлечения частных компаний в процесс управления объектами общественной инфраструктуры не позволяет аналогичным образом развивать рынок частных операторов и привлекать частные компетенции для эффективной эксплуатации объектов).

К сожалению, существующие проблемы не способствуют преодолению неравенства между регионами и пространственному единству России. Поэтому на сегодняшний момент остро актуальным становится вопрос формирования эффективной стратегии развития пространственной интеграции России. На наш взгляд, при формировании российской стратегии пространственной интеграции, в качестве основополагающих, должны быть решены следующие вопросы: сформирована инвестиционная стратегия пространственной экономической интеграции; создан эффективный механизм управления оборотом земельных участков как внешним условием развития инфраструктуры; разработана комплексная стратегия управления транспортной инфраструктурой регионов.

Опираясь на зарубежный опыт активного применения различных форм государственно-частного партнёрства (ГЧП), руководство страны нацелено на поиск и применение новых инструментов в этой сфере. Так, в Послании о бюджетной политике 2014-2016 гг. обозначено, что «должен работать единый, понятный механизм отбора проектов и предоставления ресурсов. Каждый из проектов должен проходить независимый экономический аудит и экспертизу с участием бизнес-сообщества. Одновременно необходимо создать новые инструменты привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры, использовать механизмы государственно-частного партнёрства» [1]. В рамках формируемой сегодня инвестиционной стратегии пространственной интеграции РФ целесообразно, на наш взгляд, использовать такие формы ГЧП, которые уже применяются в ряде регионов РФ и доказали свою состоятельность: концессионное соглашение; соглашение о ГЧП; аренда с инвестиционными обязательствами; контракты жизненного цикла в рамках закупочного законодательства; соглашения о ГЧП в рамках корпоративной системы закупок.

Развитию инфраструктуры как фактору пространственной интеграции во всём цивилизованном мире уделяется значительное внимание. По оценке Всемирного банка, до 2020 г. инвестиции в развитие инфраструктуры составят 50 трлн долл. В США, Китае, Индии, Бразилии, Южной Корее и др. программа создания постиндустриальной инфраструктуры стала основой экономической стратегии. Согласно широко признанным расчетам Марка Занди – главного экономиста компании Moody’s Economy – государственные капиталовложения в инфраструктуру стимулируют частные инвестиции: каждый доллар, потраченный на инфраструктурные проекты, вызывает мультипликационный эффект в размере 1,59 долл.

Так, например, в 2014 году в канадской провинции Онтарио завершена крупная программа инфраструктурных инвестиций, начатая в 2006 году. Благодаря ее реализации объем производства экономики региона возрос на 2,1% по сравнению с базовым сценарием (не предусматривавшим реализацию программы), а среднегодовые доходы населения увеличились более чем на 1 тыс. долларов США.

В рамках программы 55% расходов было направлено на приобретение техники и оборудования, 45% – на строительство и улучшение объектов. Программа оказала сильное положительное влияние на уровень жизни населения и экономику Онтарио. Прямой и косвенный эффект от инвестиций выразился в ежегодном приросте регионального ВВП: прирост в период инвестирования составлял 11,3 млрд долларов США в год. В ходе выполнения программы ежегодно было задействовано около 167 тыс. рабочих мест, что обусловило рост населения за счет миграции из других провинций. Эффект от реализации программы выразился в увеличении совокупного среднегодового дохода физических лиц в среднем на 7,4 млрд долларов США в год, корпоративной прибыли – на 2,2 млрд долларов США. Выгоду от инвестиционной программы получили не только компании и физические лица, но и региональные и федеральные органы государственного управления: в результате осуществления проекта ежегодные поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 1,6 млрд долл. США, по налогу на прибыль организаций – на 583 млн долл. США. Помимо этого, поступления от сбора косвенных налогов возросли на 1,6 млрд долл. США в год с 2006 года. Таким образом, израсходовав на инфраструктурную инвестиционную программу 96,7 млрд долларов США, правительство Онтарио только за 2006–2014 годы смогло вернуть 16,7 млрд долларов США в виде дополнительных налоговых поступлений [16].

Недостаточный объем инвестиций в инфраструктуру на протяжении последних 10–20 лет отбросил Россию на 93-е место в мире по показателю качества инфраструктуры согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 годы, подготовленному Всемирным экономическим форумом. Китай и Индия занимают в рейтинге 74-ю и 85-ю позиции соответственно. На относительно высоком уровне (31-е место) в России находится только железнодорожная инфраструктура. В остальных областях (качество автомобильных дорог, инфраструктуры портов, инфраструктуры воздушного транспорта, электроснабжения) необходимы улучшения [4]. По данным Goldman Sachs, Россия теряет ежегодно 2% ВВП из-за отставания энергетической инфраструктуры, уступая в этом Китаю и Бразилии.

Согласно стратегическим планам развития РФ наибольший объем инвестиций запланировано направить на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Основная их часть предназначена для осуществления проектов, предусмотренных планом развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения на перспективу до 2030 года. Вторым по объему направлением планируемых инфраструктурных инвестиций является строительство автомобильных дорог и мостов. Большинство проектов относятся к сфере ответственности Государственной компании «Автодор» и (или) предусмотрены Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года [4] (см. табл.).

Таблица 1

Планируемый объём инвестиций в проекты развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации к 2030 г.

|

Сегмент |

Количество проектов |

Планируемый объём инвестиций, млрд долл. США |

|

Воздушный транспорт |

34 |

21,9 |

|

Речной транспорт |

9 |

4,7 |

|

Морской транспорт |

14 |

30,5 |

|

Железнодорожный транспорт |

43 |

462,4 |

|

Строительство автомобильных дорог и мостов |

77 |

274,6 |

|

Всего |

325 |

969,4 |

Источник: [3].

Планируемые затраты на модернизацию транспортной системы России являются своевременными, т.к. развитие транспортной инфраструктуры в наибольшей степени способствует пространственной интеграции любой страны, тем более страны такого масштаба. Кроме того, до сих пор мы обходимся, в основном, инфраструктурой, созданной ещё в советские годы, которая и морально, и физически устарела. Например, износ парка грузовых вагонов составляет около 65%. Из-за отсталой технологии, перевозки через Транссиб составляют менее 1% товарооборота между Европой и Юго-Восточной

Азией. Более 70% торговли России и СНГ обеспечивается перевалкой в портах Прибалтики, Финляндии и т.д. По оценке Минтранспорта России, из-за низкой пропускной способности дорог и их плохого качества, приводящих к увеличению расхода топлива, снижению скорости перевозок, росту ДТП и т.п., ежегодно теряется 4% ВВП. На наш взгляд, концепция формирования комплексного механизма управления и регулирования развития региональной транспортной инфраструктуры должна включать в себя 3 основные идеи:

-

• расширение объекта управления, включение в него не только транспортной инфраструктуры в узком смысле этого слова, но и видов инфраструктуры, которые были неизвестны или малоизвестны в период её формирования – логистической инфраструктуры, компьютерной системы управления дорожным движением, механизма смены собственности на земельные участки;

-

• изменение состава и полномочий субъектов управления региональной транспортной инфраструктурой, обеспечивающее не только централизованное вертикальное, преимущественно административно-командное, но и горизонтальное контрактно-рыночное взаимодействие;

-

• реформирование системы экономических отношений между субъектами и объектом управления, включая подсистемы тарифообразования, формирования и распределения доходов, налогообложения, инвестирования, стимулирования и т.д.

Реформирование региональной транспортной инфраструктуры имеет определяющее значение для снижения стоимости дорожного строительства, которая во многом зависит от рационализации землепользования. Главной и нерешённой проблемой, определяющей стоимость инфраструктурного строительства, остаётся отвод земельных участков. В Европе затраты на строительство включают в себя собственно стоимость строительных работ, а в России в этот показатель включены проведение проектных работ, подготовка территории, перенос коммуникаций и компенсационные выплаты владельцам изымаемых участков. Эти затраты обычно составляют до 30% от затрат на строительство, а на некоторых объектах стоимость компенсационных затрат и переноса коммуникаций достигает 40% от стоимости всей дороги. Для рационального оборота земельных участков как внешнего условия развития инфраструктуры необходимо:

-

1. Изменение природы института земельной собственности, закреплённого в Земельном кодексе. Земля – общественный и невоспроизводимый ресурс, поэтому собственность на землю имеет обременения, предполагает эффективное использование земельных участков. Иначе они возвращаются в государственно-муниципальную собственность без компенсации или с компенсацией лишь затрат на их приобретение, а не текущей рыночной стоимости [11, с. 263]. Определяющее значение имеет не сам субъект собственности, а совокупность таких характеристик, как способы присвоения условий и результатов труда, особенности распоряжения ими; господствующий способ обмена деятельностью; основания и способы перераспределения продуктов и доходов; способы воспроизводства условий труда и собственности. Земля, ввиду её специфики, должна быть выведена из круга товарно-денежных отношений, присущих другим формам собственности, она должна находиться в собственности, владении или аренде эффективных пользователей, не должна становиться объектом спекуляций. Для снятия препятствий к развитию оборота земли необходимо, чтобы не земельные доли, а целостные земельные поля или участки нашли своих собственников, в качестве которых могут выступать государство, муниципальные образования, юридические или физические лица.

-

2. Частная, государственная и муниципальная собственность на землю должны быть признаны равноправными, а две последние – приоритетными, если речь идёт не о товарном производстве, а о сооружении инфраструктуры. Методологической ошибкой было стремление разрушить государственную собственность в максимально короткие сроки в процессе приватизации. Критерий экономической эффективности был принесён в жертву политическим, идеологическим соображениям. В России доля государственной собственности составляет 15-17%, что соответствует уровню малоразвитых стран. Приватизация и разгосударствление собственности привели к возникновению неэффективных земельных собственников, падению уровня жизни сельского населения, его люмпенизации.

-

3. Целесообразно законодательно ограничить широкое распространение такой внерыночной формы оборота земли, как вывод земель из производственного использования, и, в то же время, разрешить альтернативные купле-продаже формы оборота земельных участков. К ним относятся предоставление земли в срочное или бессрочное, платное или бесплатное пользование, административное

-

4. Особое значение имеет кадастр и оценка земли и другой недвижимости. При кадастровой оценке недвижимости необходимо точно определить, что такое объект недвижимости с точки зрения его пространственных координат и фискальной стоимости. Кадастровые инженеры должны давать точное описание объекта, в первую очередь, его пространственных характеристик и фискальных качеств. Это становится особенно актуальным после введения с 2013 г. единого налога на недвижимость, объединяющего налоги на землю и расположенные на ней здания и сооружения. Необходимо завершить во всех регионах кадастровую оценку земель поселений, земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и т.д., создать единую и доступную базу данных о земельных участках и другой недвижимости. Это позволит не только сократить стоимость инфраструктурного строительства и сформировать цивилизованный земельный рынок, но и решить ряд других проблем развития региональной инфраструктуры.

наделение или изъятие, сдача государством или муниципалитетами земли в аренду без конкурсов и аукционов, судебно-правовое и прямое административно-правовое изъятие государством или муниципалитетами земельных участков, особые случаи обмена земельными участками, а также их дарение, передача по наследству.

В докладе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) «Потребности в развитии стратегической транспортной инфраструктуры» («Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030») на основе сопоставления индексов стран по глобальной конкурентоспособности и качеству инфраструктуры, рассчитанных Всемирным экономическим форумом, сделан важный вывод о прямой взаимосвязи общей конкурентоспособности страны и уровня развития инфраструктуры [9, с. 37]. По данным компании IntraOne ёмкость и структура инфраструктурного рынка России до 2022 г. будет представлена следующим образом: транспортная инфраструктура – 64%, социальная инфраструктура – 15%, энергетика и ЖКХ – 12%, кэптивная инфраструктура (инфраструктура к частным месторождениям, промысловым районам, предприятиям) – 9% [3].

В заключение отметим, что развитие внутренней инфраструктуры не только как основы конкурентоспособности национальной экономики, но и как наиважнейшего фактора развития пространственной интеграции, приобретает для России особую актуальность на фоне усложнения внешнеэкономической ситуации.

Список литературы Роль инфраструктуры в процессе пространственной интеграции экономики региона

- Бюджетное послание Президента РФ В.В. Путина от 13 июня 2013 г. «О бюджетной политике в 2014-2016 годах». . Режим доступа: http://base.garant.ru/70394910/#ixzz3elFPpcYt (дата обращения 02.12.2014).

- Гранберг А.Г. О программе фундаментальных исследований пространственного развития России//Регион: экономика и социология. 2009. № 2. С. 166-178.

- Доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период 2020 г. Официальный сайт экспертных групп по обновлению «Стратегии -2020». . Режим доступа: http://2020strategy.ru (дата обращения 11.03.2015).

- Курс 2030: исследование развития инфраструктуры в России//Российская инфраструктура в глобальном контексте. . Режим доступа: http://www.ey.com (дата обращения 11.03.2015).

- Новиков В.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М., 1994.

- Основные положения Концепции (стратегии) развития государственно-частного партнёрства в РФ до 2020 года//Центр развития государственно-частного партнёрства. . Режим доступа: http://pppcenter.ru (дата обращения 11.03.2015).

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 319 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

- Словарь по экономике/Пер. с англ. под ред. П.А. Ватника. СПб., 1998.

- Старых С.А., Гаврилов К.Е. Системные проблемы и риски для экономики России, связанные с недофинансированием развития железнодорожного транспорта//Экономика железных дорог. 2012. № 8.

- Тумашев А.Р. Влияние территориальной кооперации и разделения труда на экономическое пространство Российской Федерации. СПб., 2004.

- Устюжанина Е.В. Институциональные изменения как способ развития отношений собственности//Введение в институциональную экономику/Под ред. Д.С. Львова. М.: Экономика, 2005.

- Федеральный закон № ФЗ-172 от 28 июня 2014 г. « О стратегическом планировании в Российской Федерации».

- Mayer J. Export Dynamism and marker Access. World Institute for development Economics. Research Discussion Paper 2003, No 2003/42.

- Redding S., Venables A. Economic Geography and International Inequality//Journal of International Economics. 2004. Vol. 62, No 1. Р. 53-82.

- Reshaping Economic Geography//World Development Report 2009. The World Bank, 2009.

- The Economic Impact of Ontario's Infrastructure Investment Program. The Conference Board of Canada. . Режим доступа: http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5425 (дата обращения 11.03.2015).

- Федеральный закон № ФЗ-172 от 28 июня 2014 г. « О стратегическом планировании в Российской Федерации».

- Mayer J. Export Dynamism and marker Access. World Institute for development Economics. Research Discussion Paper 2003, No 2003/42.

- Redding S., Venables A. Economic Geography and International Inequality//Journal of International Economics. 2004. Vol. 62, No 1. Р. 53-82.

- Reshaping Economic Geography//World Development Report 2009. The World Bank, 2009.

- The Economic Impact of Ontario's Infrastructure Investment Program. The Conference Board of Canada. . Режим доступа: http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5425 (дата обращения 11.03.2015).