Роль ингибиторов секреции поджелудочной железы в комплексном лечении больных панкреонекрозом

Автор: Буханов Иван Петрович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 (11), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты исследования влияния препаратов соматостатина и его синтетических аналогов на течение и исход различных форм панкреонекроза. Показано, что раннее назначение ингибиторов секреции поджелудочной железы на фоне адекватной антибактериальной профилактики позволяет достоверно снизить выраженность СВР и летальность среди больных панкреонекрозом.

Панкреонекроз, летальность, острый панкреатит, соматостатин, поджелудочная железа

Короткий адрес: https://sciup.org/14344054

IDR: 14344054 | УДК: 615.03

Текст научной статьи Роль ингибиторов секреции поджелудочной железы в комплексном лечении больных панкреонекрозом

Эффективность ингибиторов базальной и стимулированной секреции поджелудочной железы (соматостатина и его синтетических аналогов) в терапии панкреонекроза (ПН) в литературе оценивается неоднозначно [1, 2]. Это обусловлено различиями в уровне и методике исследований и тактики хирургического лечения.

В связи с вышесказанным представляется необходимым изучение эффективности соматостатина и его синтетического аналога – октреотида ацетата в комплексном лечении больных ПН в условиях российского (не столичного) хирургического стационара и на фоне принятой в стране тактики лечения данного заболевания.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено у 36 больных ПН, включенных в основную группу, в сравнении с традиционной антиферментной и цитостатической терапией у 31 больного (группа сравнения). Сравниваемые группы однородны по ведущему этиологическому фактору и клиникопатоморфологическим формам ПН, а также по тактике консервативного и хирургического лечения (табл. 1).

Таблица 1

|

Некоторые характеристики сравниваемых групп (% от численности групп)* |

Основная группа (n=36) |

Группа сравнения (n=31) |

|

Хирургическое лечение |

||

|

количество оперированных, в т.ч.: |

25 (69,4±7,68) |

23 (74,2±7,86) |

|

по программе |

8 (22,2±6,93) |

8 (25,8±7,86) |

|

проведено открытых дренажных операций |

11 (30,6±7,68) |

10 (32,3±8,40) |

|

проведено закрытых дренажных операций |

14 (38,9±8,12) |

13 (41,9±8,86) |

|

Препараты АБП и АБТ |

||

|

фторхинолоны или цефалоспорины III, IV поколенний |

19 (52,8±8,32) |

19 (61,3±8,75) |

|

карбапенемы |

17 (47,2±8,32) |

12 (38,7±8,75) |

|

Срок назначения АБП и АБТ |

||

|

в течение 3 суток с момента госпитализации |

21 (58,3±8,22) |

20 (64,5±8,59) |

|

позднее |

15 (41,7±8,22) |

11 (35,5±8,59) |

Примечание: * различия недостоверны.

Применение ПС проводили с учетом его известных фармакологических характеристик, имеющих своей целью создание функционального покоя ПЖ. При проведении многократных этапных вмешательств, направленных на профилактику местных и системных осложнений, длительность терапии ПС варьировала от 5 до 16 суток, в среднем 8 суток. У пациентов, которым выполнена лишь лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости, терапия ПС проводилась от 3 до 12 суток, в среднем 5 суток. Доли пациентов, получавших в качестве АБП и АБТ фторхинолоны и цефалоспорины, в группах не имели достоверных отличий.

Результаты и их обсуждение

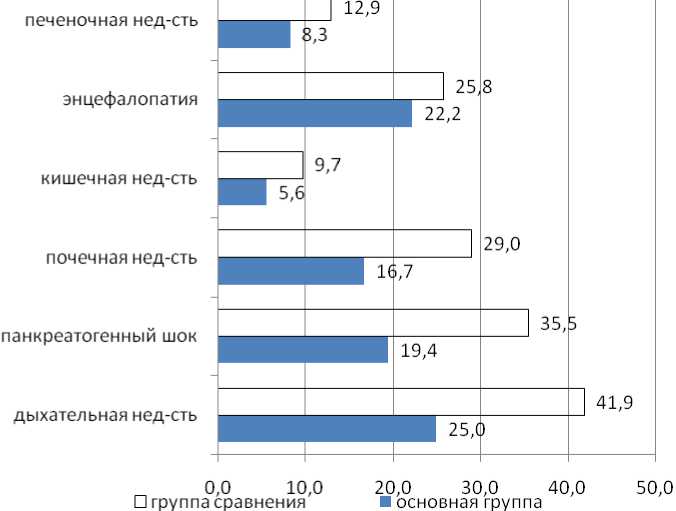

Данные о полиорганной недостаточности в сравниваемых группах (рис. 1) показали, что терапия ПС позволяет достоверно снизить выраженность и частоту таких проявлений, как дыхательная недостаточность (с 41,9 % в группе сравнения до 25% пациентов в основной группе), панкреатогенный шок (с 35,5 % до 19,4 %), почечная недостаточность (с 29,0 % до 16,7 %).

Рис. 1. Структура экстраабдоминальных осложнений в сравниваемых группах, % от численности группы

При этом частота случаев энцефалопатии, кишечной и печеночной недостаточности в сравниваемых группах не имела достоверных отличий. Показатели длительности стационарного лечения и сроков пребывания в ОРИТ в сравниваемых группах также не различались.

Отмечено достоверное (в 1,7 раза) снижение общей летальности среди больных, получавших препараты соматостатина (табл. 2). Такая же закономерность присутствовала применительно к оперированным пациентам: в основной группе летальность в данной категории была достоверно (в 1,7 раза) меньше, чем в группе сравнения.

Таблица 2

Некоторые характеристики летальности в сравниваемых группах

|

Характеристики летальности |

Основная группа |

Группа сравнения |

|

Общая летальность, чел. (% от численности групп), в т.ч.: |

8 (22,2±6,93) |

12 (38,7±8,75)* |

|

среди оперированных, чел. (% от оперированных) |

7 (28,0±8,98) |

11 (47,8±10,42)* |

|

среди оперированных «по программе», чел. (% от численности таких пациентов) |

2 (25,0±15,31) |

5 (62,5±17,12)* |

|

«Ранняя» летальность (первые 10 сут.), чел. (% от численности группы) |

6 (16,7±6,21) |

5 (16,1±6,61) |

|

«Поздняя» летальность (% от численности группы) |

2 (5,6±3,82) |

7 (22,6±7,51)* |

Примечание: * достоверное отличие, р<0,05.

Наиболее значимое снижение послеоперационной летальности на фоне терапии соматостатином отмечено у больных с распространенными формами панкреонекроза, которым проводились этапные хирургические вмешательства: в основной группе летальность в данной категории составила 25,0% при 62,5% в группе сравнения.

Следует также отметить, что терапия соматостатином не повлияла на «раннюю» летальность: в сравниваемых группах количество умерших в первые 10 суток госпитализации практически совпало. При этом для пациентов, переживших этот временной рубеж, ПС достоверно снижали вероятность фатального исхода: «поздняя» смертность в основной группе была в 4 раза меньше, чем в группе сравнения (р<0,05).

Выводы

Таким образом, результаты исследования говорят о несомненном позитивном эффекте применения препаратов соматостатина и его аналогов при лечении различных форм панкре-онекроза, особенно при проведении этапных хирургических вмешательств по поводу распространенного некротического процесса. При этом рекомендуется назначение препаратов соматостатина в комплексе с антибактериальными препаратами (цефалоспорины III и IV поколений с метронидазолом, карбапенемы) в ближайшие сроки от поступления больного ПН в стационар и независимо от факта инфицирования и степени распространенности очага некротической деструкции.

Список литературы Роль ингибиторов секреции поджелудочной железы в комплексном лечении больных панкреонекрозом

- Лищенко, А.Н. Гнойные осложнения панкреонекроза/А.Н. Лищенко, В.В. Лаптев//Хирургия. -1995. -№ 1. -С. 62-65.

- Beger H.G. Natural course of acute pancreatitis./Beger H.G. et al.//World J. Surg. -1997. -Vol. 21. -№ 3. -P. 130-135.