Роль институтов развития в реализации целей государственных программ направления "Сбалансированное региональное развитие" и стратегии пространственного развития Российской Федерации

Автор: Сорокина Наталья Юрьевна, Чайникова Лилия Николаевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 2 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования определена наличием следующего противоречия: с одной стороны, в настоящее время институтам развития отведена важная роль в обеспечении социально-экономического развития территорий, с другой стороны, конкретные направления, в рамках которых может быть реализован их потенциал, до сих пор четко не определены. Цель написания статьи заключается в конкретизации роли институтов развития в реализации целей государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». Теоретическая значимость представленного исследования заключается в научном обосновании необходимости привлечения институтов развития к реализации целей документов стратегического планирования и программирования, разрабатываемых по территориальному принципу на федеральном уровне. Сделано заключение об отсутствии на этапе целеполагания существенных противоречий в целях государственной программы и стратегии; показана важность согласованной реализации указанных документов. Значимая роль в этом процессе отведена региональным институтам развития, а именно - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Обосновано, что ее деятельность будет способствовать повышению эффективности государственного управления на дальневосточных территориях России за счет активного участия института развития в обеспечении согласованной реализации приоритетов стратегии и целей госпрограммы. Также это позволит корпорации более успешно осуществлять свою деятельность и выполнять основные функции, прежде всего, в области содействия формированию благоприятной институциональной среды, способствующей позитивной динамике приоритетных отраслей экономик дальневосточных регионов России. Предложено закрепить роль Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики как ключевого регионального института развития, который является участником реализации «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» и государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Институты развития, стратегическое планирование, «стратегия пространственного развития российской федерации на период до 2025 года», сбалансированное региональное развитие, государственная программа российской федерации «социально-экономическое развитие дальневосточного федерального округа», корпорация развития дальнего востока и арктики

Короткий адрес: https://sciup.org/149140612

IDR: 149140612 | УДК: 33.025.01:338.264 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.2.1

Текст научной статьи Роль институтов развития в реализации целей государственных программ направления "Сбалансированное региональное развитие" и стратегии пространственного развития Российской Федерации

DOI:

Цитирование. Сорокина Н. Ю., Чайникова Л. Н., 2022. Роль институтов развития в реализации целей государственных программ направления «Сбалансированное региональное развитие» и Стратегии пространственного развития Российской Федерации // Региональная экономика. Юг России. Т. 10, № 2. С. 4–14. DOI: 10.15688/

Постановка проблемы

С момента принятия одного из ключевых документов стратегического планирования федерального уровня, разрабатываемого в рамках целеполагания по территориальному принципу, – «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия) [Распоряжение правительства РФ ... , 2019] – не прекращаются споры относительно механизмов и институциональных основ ее реализации. Следует согласиться с авторитетными исследователями проблем региональной экономики Е. Бухвальдом, О. Ивановым, И. Митрофановой и др., утверждающими, что требуется существенное обогащение ее институциональных основ, а также всего инструментального аппарата [Иванов, Бухвальд, 2018; Митрофанова, Пожилова, 2018].

Особую значимость этот тезис приобретает в отношении институтов и механизмов реализации Стратегии на важных геостратегических территориях РФ – территориях, социальноэкономическое развитие которых значительно влияет на устойчивое положение страны в целом, в значительной мере обеспечивает территориальную целостность и безопасность России и характеризуется особыми условиями жизни населения и ведения хозяйственной деятельности. Данный статус, в частности, присвоен российским дальневосточным регионам, ключевыми направлениями развития которых являются: стимулирование миграционного притока населения, поддержка мобильности рабочей силы в целях снижения напряженности на региональных рынках труда, формирование новых и дальнейшее развитие функционирующих в настоящее время территорий опережающего социально-экономического развития и др., а также важнейшее, на наш взгляд, направление – деятельность по модернизации инфраструктуры дальневосточных территорий путем «совершенствования механизмов государственной инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, направленных на опережающее социально-экономическое развитие макрорегиона».

Основным механизмом поддержки геостратегических территорий определен механизм разработки и реализации государственных программ социально-экономического развития приоритетных геостратегических территорий. Также Стратегией предусмотрены новации в области стратегического планирования развития дальневосточных территорий: разработка и утверждение национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. и обязательное включение «в национальные и федеральные проекты (программы), государственные программы РФ, планы и программы развития компаний с государственным участием разделов о социально-экономическом развитии приоритетных геостратегических территорий РФ, в том числе об опережающем социально-экономическом развитии Дальнего Востока» [Распоряжение Правительства РФ ... , 2019].

В отношении приоритетных геостратегических территорий, расположенных на Дальнем Востоке, ключевым документом планирования и программирования является государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»

(далее – Госпрограмма), содержащая комплекс мер, направленных на повышение уровня социально-экономического развития данной территории, обеспечение потребности в трудовых ресурсах и создание условий, способствующих заинтересованности населения в проживании на дальневосточных территориях и повышение на этой основе качества жизни населения Дальнего Востока [Постановление Правительства РФ ... , 2021].

И Стратегия, и Госпрограмма содержат меры, реализация которых призвана способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития дальневосточных территорий. Между тем конкретные институты, помимо государственных (раздел VIII Стратегии), деятельность которых призвана обеспечить согласованную реализацию указанных целей, ни в Стратегии, ни в Госпрограмме не определены. На наш взгляд, важным участником, деятельность которого может способствовать согласованной реализации целей указанных документов, могут выступить институты развития, под которыми понимаются специализированные государственные (квазигосударственные) организации, деятельность которых направлена на создание оптимального распределения ресурсов общества, при несоблюдении которого социальноэкономическое развитие страны замедляется [Солнцев, Хромов, Волков, 2009]. Вышесказанное определяет актуальность данного исследования, посвященного обоснованию роли институтов развития в реализации государственных программ направления «Сбалансированное региональное развитие» и «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Существование значительного числа типов институтов развития (инновационные, финансовые, отраслевые, региональные и др.) обусловило тот факт, что в научной литературе представлен широкий спектр исследований, отражающих различные аспекты и специфику их функционирования в конкретных условиях. В рамках данного исследования авторы в первую очередь обращаются к опыту авторов, рассматривающих институты развития как структуры, специально созданные государством для решения конкретных задач социально-экономического развития территорий различного уровня (Е. Сидорова, Д. Татаркин [Сидорова, Татаркин, 2016], Р. Мельников [Мельников, 2012], Ю. Кармышев [Кармышев, 2012] и др.). Согласно данной логике важнейшей задачей таких институтов является ока- зание помощи в реализации крупных проектов в интересах государства и населения, в частности, разрабатываемых в формате государственных программ, проектов и стратегий. Такого рода институты развития в научной литературе, как правило, относят к нефинансовым институтам [Оценка эффективности деятельности ... , 2016]. При реализации государственных программ направления «Сбалансированное региональное развитие» наибольший интерес представляет деятельность региональных институтов развития, основное внимание которых нацелено на содействие инфраструктурному развитию территорий, поддержку создания новых производств и актуальных видов экономической деятельности [Домнина, Маевская, 2017].

Практика создания специальных государственных институтов развития весьма распространена в зарубежных странах, где их потенциал используется, как и в Российской Федерации, в целях формирования благоприятной институциональной среды, способствующей позитивной динамике приоритетных отраслей национальных и региональных экономик. Интерес зарубежных исследователей к региональным институтам развития во многом обусловлен распространением концепции «глобального региона» [Huggins et al., 2014], в рамках которой именно регион признается в качестве базовой единицы пространственной организации бизнеса. A.J. Scott еще в начале 90-х гг. ХХ в. была доказана целесообразность формирования региональных институтов развития, способных в своей деятельности учитывать специфику локальных экономик [Scott, 1992]. Данный подход разделяется в работе A. Amin и N. Thrift [Amin, Thrift, 1995] и других зарубежных исследователей.

Таким образом, и российские, и зарубежные исследователи отводят региональным институтам развития важную роль в обеспечении социально-экономического развития территорий, однако, конкретные направления, в рамках которых может быть реализован их потенциал в части, касающейся содействия реализации целей документов стратегического планирования и программирования, до сих пор не определены.

Методологическим базисом исследования выступили: системный подход к изучению институтов и механизмов согласования целей документов стратегического планирования и программирования, разрабатываемых по территориальному принципу на федеральном уров- не; диалектический метод, позволяющий изучать процессы и явления в социально-экономических системах в их непрерывном развитии и взаимосвязи. Теоретическую основу исследования составили работы современных отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам функционирования институтов развития, деятельность которых направлена на поддержку региональных социально-экономических систем.

Анализ согласованности целей государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»

Осуществленный анализ содержания государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» в части, касающейся развития дальневосточных территорий (см. табл. 1), свидетельствует, что цели Госпрог-раммы соответствуют приоритету пространственного развития России – «опережающее развитие территорий с низким уровнем социальноэкономического развития, обладающих собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала, в том числе через развитие опорных населенных пунктов».

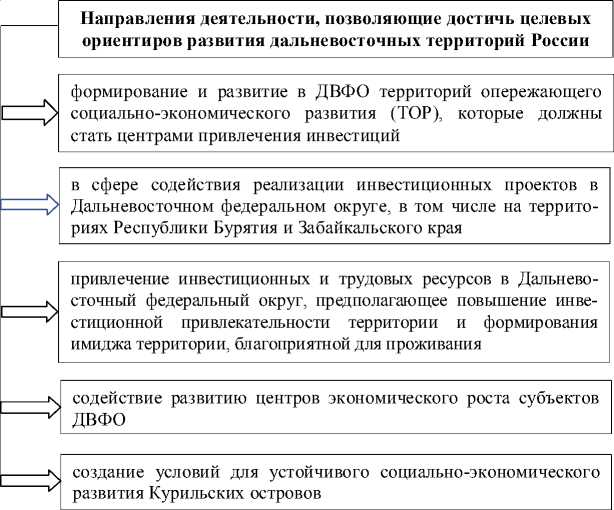

Цели Госпрограммы конкретизируют содержание данного приоритета, формируя ключевые целевые ориентиры развития дальневосточных территорий: повышение уровня социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа (ДВФО); закрепление населения в целях обеспечения округа трудовыми ресурсами, необходимыми для его развития, и национальной безопасности РФ; повышение качества жизни населения субъектов ДВФО как ключевой стратегический результат политики пространственного развития государства. Достижение указанных целевых ориентиров развития дальневосточных территорий России предполагает направления деятельности, представленные на рисунке 1.

Таблица 1

Цели и ключевые ориентиры реализации Стратегии и Госпрограммы

|

Стратегия пространственного развития |

Госпрограмма |

||

|

Цель пространственного развития России |

Приоритеты пространственного развития России |

Цели |

Целевые индикаторы |

|

Целью пространственного развития Российской Федерации является обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны |

– опережающее развитие территорий с низким уровнем социальноэкономического развития, обладающих собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала, в том числе через развитие опорных населенных пунктов; – развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории Российской Федерации; – социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с недостаточным собственным потенциалом экономического роста |

– повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа; – обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе; – повышение качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе |

– количество созданных на территории Дальневосточного федерального округа рабочих мест в результате реализации мероприятий программы (нарастающим итогом); – накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом); – численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января; – поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Дальневосточного федерального округа |

Примечание. Составлено авторами по: [Распоряжение Правительства РФ ... , 2019; Постановление Правительства РФ ... , 2021].

Рис. 1. Направления деятельности по достижению целевых ориентиров развития дальневосточных территорий России

Примечание . Составлено авторами по: [Постановление Правительства РФ ... , 2021].

Госпрограмма также содержит целевые индикаторы, позволяющие отслеживать достижение ее целей и задач (см. табл. 1), данную систему индикаторов, по нашему мнению, следует использовать в целях мониторинга и оценки Стратегии в части достижения приоритетов пространственного развития дальневосточных территорий.

Таким образом, можно сделать заключение об отсутствии на этапе целеполагания существенных противоречий в целях Госпрограм-мы и Стратегии, что определяет важность согласованной реализации указанных документов стратегического планирования и программирования, разрабатываемых по территориальному принципу на федеральном уровне. Значимая роль в этом процессе, на наш взгляд, должна быть отведена региональным институтам развития, деятельность которых способствует решению следующих задач: достижение целей, сформулированных в Стратегии и Госпрограмме; согласование реализации документов стратегического планирования; решение институциональных проблем, заключающихся в отсутствии необходимых сегментов рынка; инфраструктурное развитие экономической и социальной сферы; снижение дифференциации в социально-экономическом развитии регионов.

Возрастающие в настоящее время угрозы со стороны внешней среды усиливают опасения частных инвесторов по поводу участия в инвестиционных проектах, в том числе федеральных и региональных. В этой ситуации закрепление участия институтов развития в реализации целей документов стратегического планирования, с одной стороны, является дополнительной гарантией соблюдения прав и интересов инвесторов, а с другой – обеспечивает мотивацию конкретных институтов к достижению целевых индикаторов, определенных документами стратегического планирования и программирования.

Потенциал участия институтов развития в реализации документов стратегического планирования и программирования, разрабатываемых по территориальному принципу на федеральном уровне

В Стратегии в разделе «Механизмы» в качестве основного государственного института, участвующего в его реализации, определен орган исполнительной власти федерального уровня, в компетенцию которого входят вопросы выработки государственной политики в сфере социально-экономического развития субъектов РФ. Иные государственные или негосударственные институты в числе участников реализации Стратегии не определены. Федеральный орган исполнительной власти обладает полномочиями в сфере координации и контроля деятельности естественных монополий, государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, направленной на обеспечение комплексного социально-экономического развития территорий. В Паспорте Госпрограммы указан перечень всех министерств Российской Федерации, участвующих в реализации программы, а в подпрограммах – наименование конкретных министерств – участников подпрограммы.

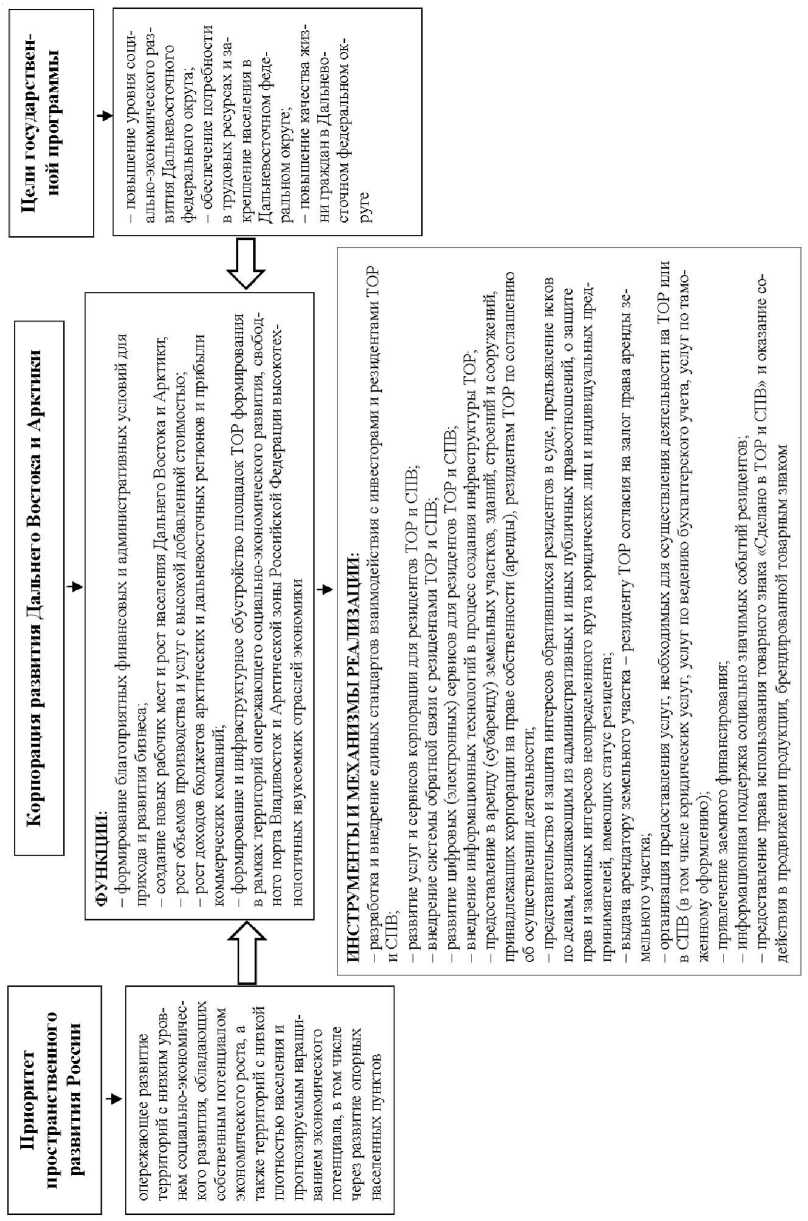

Анализ содержания Стратегии и Госпрог-раммы показал, что в данных документах институциональный аспект является «слабым звеном», который требует конкретизации состава институтов, деятельность которых позволит не только успешно реализовать цели названных документов, но и обеспечить согласованную реализацию рассматриваемых документов стратегического планирования. Одним из таких институтов развития, на наш взгляд, является Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (далее – Корпорация), которая является управляющей компанией, находящейся в подчинении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Функции Корпорации позволяют, с одной стороны, реализовать приоритет пространственного развития России на конкретных территориях, а с другой – достичь целей, сформулированных в Госпрограмме (см. рис. 2).

Реализация функций Корпорации осуществляется на основе применения специальных инструментов и механизмов, анализ состава которых показал, что они не являются финансовыми, но позволяют создавать благоприятные условия для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток за счет льготных условий предоставления в аренду (субаренду) земельных участков и основных фондов; оказания актуальных информационных, юридических, бухгалтерских и других консультационных услуг; содействия привлечению заемного финансирования; возможности использования товарного знака «Сделано в ТОР и СПВ» и др.

ri

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, созданная в 2015 г., по форме собственности является акционерным обществом, единственным акционером которого выступает государство. С марта 2021 г. является единым институтом развития Дальнего Востока и Арктики. За время своего функционирования Корпорация показала позитивную динамику своей деятельности (табл. 2).

Таким образом, деятельность Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики как важнейшего регионального института развития способствует повышению эффективности государственного управления на дальневосточных территориях России за счет активного участия в обеспечении согласованной реализации приоритетов Стратегии и целей Госпрограммы. Кроме того, признание Корпорации одним из институтов развития, обладающих потенциалом участия в процессах стратегического планирования и программирования на региональном уровне, позволит ей более успешно осуществлять свою основную деятельность, в частности, способствовать росту узнаваемости и лояльности отечественного и международного делового и общественного сообщества дальневосточных территорий Российской Федерации [Стратегия развития АО «КРДВ» ... , 2020].

Дискуссия

Коллектив исследователей Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве РФ [Бондаренко и др., 2018] отмечает особую роль институтов развития в устойчивой динамике экономики России. С использованием корреляционно-регрессионного анализа авторами доказано, что институты развития выступают важным инструментом региональной политики, оказывающим значительное влияние на уровень инновационного развития регионов. Именно институтам развития, на взгляд исследователей, должна быть отведена ключевая роль в привлечении «интегрирующих» долгосрочных инвестиционных проектов, способствующих социальноэкономическому развитию российских регионов.

О. Ергунова с соавторами считают, что на региональные институты развития должны быть возложены такие функции, как: содействие диверсификации экономик регионов России, реализация комплекса мер, обеспечивающих рост инвестиционной привлекательности территорий, содействие развитию государственно-частного партнерства, прежде всего, в сфере малого и среднего предпринимательства [Ергунова, Плахин, Фоминых, 2017]. Исследователи делают вывод о необходимости усиления влияния институтов развития на динамику экономической и социальной инфраструктуры регионов. Следует согласиться с заключением о возрастающей роли региональных институтов развития в условиях усиления влияния трансакционных факторов в динамике пространственного развития России.

В. Доржиева и С. Ильина отмечают важную роль институтов развития в обеспечении достижения национальных целей развития Российской Федерации, государственных программ, национальных и федеральных проектов [Доржиева, Ильина, 2021]. Развивая эту идею, мы предлагаем признать особо значимой деятельность региональных институтов развития в области содействия реализации документов стратегического планирования и программирования, разрабатываемых по территориальному принципу на федеральном уровне.

Заключение

Анализ содержания государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного феде-

Таблица 2

Результаты функционирования Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

|

Инвестиционные проекты |

2016 г. ТОР, СПВ |

2020 г. ТОР, СПВ, АЗРФ *, САР ** |

|

Резиденты |

208 |

379 |

|

Инвестиции |

618,3 млрд руб. |

1 242 млрд руб. |

|

Рабочие места |

44 682 |

58 263 |

|

Финансовый показатель Корпорации |

||

|

Валовая прибыльп |

14 704 тыс. руб. |

31 194 тыс. руб. |

Примечания . Составлено по: [Отчеты о деятельности ... , 2016, 2020]. * – АЗРФ – Арктическая зона Российской Федерации; ** – САР – специальный административный район.

рального округа» и «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» в части, касающейся развития дальневосточных территорий, показал отсутствие существенных противоречий в их целях. Это определяет важность согласованной реализации указанных документов стратегического планирования и программирования, значимая роль в которой должна быть отведена региональным институтам развития, приоритетной задачей которых должно стать содействие реализации крупных проектов в интересах общества, в частности, разрабатываемых в формате государственных программ, проектов и стратегий.

Роль Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики как института развития может заключаться в ее активном участии в процессах реализации рассматриваемых стратегических документов, путем реализации своих функций и применения находящихся в ее компетенции инструментов и механизмов.

При таком подходе Корпорация сможет полноценно реализовать свои основные функции, поддерживая инвесторов, участвуя в строительстве инфраструктуры и, самое главное, обеспечивая повышение качества жизни населения Дальнего Востока и Арктики, что полностью соответствует целям Стратегии пространственного развития России и государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Список литературы Роль институтов развития в реализации целей государственных программ направления "Сбалансированное региональное развитие" и стратегии пространственного развития Российской Федерации

- Бондаренко В. В., Чакаев Р. Р., Лескина О. Н., Танина М. А., Юдина В. А., Харитонова Т. В., 2018. Роль региональных институтов развития в повышении инновационного потенциала субъектов Российской Федерации // Региональная экономика: теория и практика. Т. 16, № 1. С. 83–100. DOI: https://doi.org/10.24891/re.16.1.83

- Домнина И. Н., Маевская Л. И., 2017. Федеральные институты развития в инновационной системе региональной экономики. Оценка и перспективы их деятельности в российских регионах // Экономика: вчера, сегодня, завтра. Т. 7, № 1А. С. 16–34.

- Доржиева В. В., Ильина С. А., 2021. Роль институтов развития в обеспечении достижения национальных целей в сфере жилищного строительства// Жилищные стратегии. Т. 8, № 1. С. 27–46.

- Ергунова О. Т., Плахин А. Е., Фоминых К. А., 2017. Институты регионального развития и их роль в модернизации экономики субъектов РФ // Вопросы инновационной экономики. Т. 7, № 4. С. 323–338.

- Иванов О. Б., Бухвальд Е. М., 2018. Региональные институты развития в системе стратегического планирования // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. № 1. С. 61–77. DOI: 10.24411/2071-6435-2019-10004

- Кармышев Ю. А., 2012. Системные проблемы функционирования и взаимодействия институтов диверсификации и инновационного развития в формирующейся национальной инновационной системе России // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Т. 112, № 8. С. 48–58.

- Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики : офиц. сайт, 2021. URL: https://erdc.ru/about/index.php

- Мельников Р. М., 2012. Результативность и эффективность российских финансовых институтов развития: подходы к оценке и пути повышения // Финансы и кредит. № 21 (501). С. 2–10.

- Митрофанова И. В., Пожилова И. В., 2018. Модернизация институтов развития как стратегическое направление совершенствования региональной экономической политики // Теория и практика общественного развития. № 7 (125). C. 55–61. DOI: 10.24158/tipor.2018.7.8

- Отчеты о деятельности Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, 2016, 2020. URL: https://erdc.ru/about/reports

- Оценка эффективности деятельности российских и зарубежных институтов развития : науч. докл., 2016 / под ред. И. Н. Рыковой. М. : Научно-исследовательский финансовый институт. 204 с.

- Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 г. № 447 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа”», 2021. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400401853

- Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р (ред. от 16.12.2021) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», 2019. URL: https://docs.cntd.ru/document/552378463

- Сидорова Е. Н., Татаркин Д. А., 2016. Институты развития как инструмент реализации государственной инвестиционной политики: анализ современного состояния, оценка результативности // Вестник Уральского федерального университета. Серия: Экономика и управление. Т. 15, № 4. С. 506–528.

- Солнцев О. Г., Хромов М. Ю., Волков Р. Г., 2009. Институты развития: анализ и оценка мирового опыта // Проблемы прогнозирования. № 2 (113). С. 3–29.

- Стратегия развития АО «КРДВ», 2020. URL: https://erdc.ru/upload/Strategy_Development_KRDV_for_2020_2030.pdf

- Amin A., Thrift N., 1995. Institutional issues for the European regions: from markets and plans to socioeconomics and powers of association // Economy and society. № 24 (1). Р. 41–66.

- Huggins R., Izushi H., Prokop D., Thompson P., 2014. The global competitiveness of regions. N. Y. : Routledge. 260 р.

- Scott A. J., 1992. The Roepke lecture in economic geography the collective order of flexible production agglomerations: Lessons for local economic development policy and strategic choice // Economic Geography. № 68 (3). Р. 219–233.