Роль институтов в формировании технологических траекторий: идеи институциональной экономики

Автор: Шкаленко Анна Викторовна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 3 т.26, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью данного исследования является анализ взаимодействия между технологическими инновациями и институциональными структурами и их совокупное влияние на экономические траектории. В статье представлен новый аналитический метод, основанный на разработке классификации подходов к анализу взаимосвязей между институтами и технологиями в контексте институциональной и эволюционной экономики. Такой подход позволяет глубже понять механизмы их взаимодействия и способствует экономическому развитию. Посредством теоретического анализа, обзора современной литературы, сравнительного анализа и тематических исследований автор предлагает аналитический метод и представляет новые результаты. К ним относятся сравнительный анализ взаимоотношений институтов и технологий, вариационная модель жизненного цикла технологий общего назначения (ТШП), критическое рассмотрение роли институтов в теории технологий общего назначения, теории технологических структур и теории технико-экономических парадигм. Более того, он выступает за новую концепцию технико-экономических институтов: институтов, которые обеспечивают внедрение технологий в социальную и экономическую среду. Эти результаты расширяют теоретическую основу институциональной и эволюционной экономики, предлагая важные шаги по разработке политики, которая использует взаимодействие институтов и технологий для стимулирования экономического прогресса. Эффективность нового метода подтверждена тщательным анализом и систематизацией теоретических и эмпирических данных. Новые результаты исследований не только дополняют существующие знания в области институциональной и эволюционной экономики, но и служат основой для формирования стратегий экономического развития, учитывающих взаимодействие институтов и технологий.

Институциональные изменения, технологический детерминизм, техноэкономическое развитие, техно-институциональные механизмы, взаимодействие технологий и институтов

Короткий адрес: https://sciup.org/149146874

IDR: 149146874 | УДК: 330.88 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2024.3.2

Текст научной статьи Роль институтов в формировании технологических траекторий: идеи институциональной экономики

DOI:

Институты играют ключевую роль в формировании и развитии технологических траекторий, поскольку они обеспечивают необходимую институциональную среду для успешного внедрения новых технологий. Современные подходы к управлению институциональными изменениями подчеркивают важность учета взаимодействия ключевых экономических факторов для обеспечения устойчивого технологического развития, что согласуется с концепцией единства условий, ресурсов и факторов производства, представленной в работе О.В. Иншакова [Иншаков, 2009]. В рамках институциональной экономики технологии и институты рассматриваются как два взаимосвязанных элемента, коэволюция которых определяет направления экономического развития. В свою очередь известный институциональный экономист Х.-Дж. Чанг критикует понимание институтов как причины социально-экономического развития: по его мнению, быстрый рост многих стран Третьего мира был достигнут путем ускорения технологической динамики и экспортной ориентации экономики, а не за счет внедрения образцовых зарубежных институтов [Ayres, 1962; Chang, 2011]. Институты выполняют роль регуляторов, фильтрующих внедрение новшеств и создающих условия для их адаптации [Nelson, 2005].

Теоретические основы данной концепции были заложены такими исследователями, как Т. Веблен и Д. Норт. Веблен подчеркивал двустороннюю связь между технологическими изменениями и институциональной структурой. Он считал, что технологии могут ускорять или тормозить развитие в зависимости от того, насколько они интегрируются в существующие институты [Веблен, 1984]. В свою очередь, Д. Норт сосредоточился на роли институциональной инфраструктуры, утверждая, что институты создают стимулы для инноваций, а их качество определяет темпы и характер технологического прогресса [Норт, 1997].

Исследования T. Eggertsson показывают, что институциональные изменения могут быть как двигателем, так и сдерживающим фактором для технологических траекторий. Институты, обеспечивающие защиту интеллектуальной собственности и поддержку инноваций, создают благоприятные условия для развития технологий. В то же время неэффективные институциональные структуры могут ограничивать возможности для инноваций, замедляя их распространение [Eggertsson, 2005].

Обзор литературы

В рамках институционализма технология всегда была предметом пристального внимания, но в отличие от неоклассической экономической школы, которая рассматривала технологии как самостоятельный фактор производства, институционалисты исследуют их в контексте взаимосвязи с институтами. Основоположник этого направления Т. Веблен утверждал, что институциональное развитие является результатом технологических изменений, то есть прогресса технологий, ресур- сов и источников энергии. Т. Веблен наряду с К. Марксом был отнесен к сторонникам так называемого сильного технологического детерминизма, который представляет собой подход к экономической эволюции, изучаемой через призму технологий как ключевого фактора социально-экономического развития [Brette, 2003].

Однако этот подход был значительно модифицирован и дополнен более поздними исследованиями. Веблен, в отличие от Маркса, не акцентировал внимание исключительно на влиянии технологий, рассматривая их взаимодействие с институтами. Он подчеркивал, что прогресс технологий возможен только в рамках уже существующих институциональных норм и стандартов. Институты, в свою очередь, могут как способствовать, так и препятствовать технологическим изменениям, демонстрируя свою инерционность [Веблен, 1984; 2007]. Технологические изменения накапливаются со временем и приводят к качественным сдвигам в институциональной системе, что открывает возможности для новых сценариев технологического развития [Spithoven, 2019]. Институты не только регулируют экономическую деятельность, но и формируют среду, способствующую снижению неопределенности, что согласуется с подходом Норта, рассмотренным в работе Фаундеза [Faundez, 2016, p. 382].

Джон Коммонс и Уэсли Митчелл разделяли этот двусторонний подход, рассматривая взаимное влияние институтов и технологий как ключевой фактор экономической эволюции. В рамках старого институционализма они предлагали концепцию круговой причинноследственной связи между технологиями и институтами, где изменения в одной сфере неизбежно влекут за собой трансформации в другой [Horner, 1989].

В середине XX в. исследователи разделились на две группы: технологических оптимистов, таких как T. DeGregory, и пессимистов, возглавляемых Ф. Грегори Хайденом. Технооптимисты считали, что минимальное вмешательство государства в регулирование технологий позволит достичь максимальных выгод от их внедрения. Однако пессимисты, такие как Хайден, утверждали, что свободный рынок не всегда способствует устойчивому развитию, подчеркивая важность государственного контроля для предотвращения негативных последствий технологических нововведений [Horner, 1989].

Точку зрения Д. Норта можно обозначить как «сильный» институциональный детерминизм , поскольку он делал основной акцент на роли институтов в социально-экономическом развитии. При этом он не приуменьшал значение и технологий: «Технологические изменения и институциональные изменения – это главные детерминанты социального и экономического развития» [Норт, 1997, с. 133]. Однако институты Д. Норт считал первичным фактором развития, то есть драйвером изменений. Именно сложные комплексы институтов, образующие рынки товаров и ресурсов, создают систему стимулов для образования, изобретений, внедрения новых технологий. Д. Норт критиковал точку зрения неоклассических экономистов, теория которых «придает технологии положение создателя человеческого благосостояния» [Норт, 1997, с. 168], игнорируя задаваемую институтами структуру стимулов к внедрению тех или иных технологий. Данная точка зрения является преобладающей среди ученых, работающих в области новой институциональной экономической теории. Их общую позицию выразили К. Кингстон и Г. Кабальеро: «институты, поведение и результаты деятельности не могут быть выведены исключительно из технологических ограничений» [Kingston, Caballero, 2009, с. 170]. Например, согласно выводам современных представителей новой институциональной теории Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, оптимальное распределение (аллокацию) ресурсов в хозяйственной системе обеспечивают не технологии, а инклюзивные институты. Такие институты защищают права собственности, конкуренцию, главенство закона, демократические свободы [Acemoglu, Robinson, 2012].

Современные исследования, такие как работы Р. Нельсона и Т. Эггертссона, предлагают рассматривать институты как социальные технологии, коэволюционирующие с физическими технологиями. Взаимозависимость этих процессов создает возможности для устойчивого экономического роста и развития [Nelson, 2005; Eggertsson, 2005]. По их мнению, успешное развитие технологий возможно только при условии наличия соответствующих институциональных изменений, ко- торые поддерживают их внедрение и применение в экономике.

Как отмечает С.Ю. Глазьев, само понятие технологического уклада было им сформулировано в 1985 г., в условиях активно происходившей за рубежом дискуссии по поводу технологических сдвигов и в целом технологической эволюции. Именно в этот период появились работы Дж. Дози, К. Фримена, Р. Нельсона, С. Уинтера и других ученых в области эволюционной экономики [Dosi, 1982; Freeman, 1987; Nelson et al., 1982]. С теми или иными уточнениями всех их объединяло понимание неравномерности экономического роста и его основанности на динамике технико-экономического развития, а также признание важнейшей роли прорывных технологий в ускорении роста экономики. Теория технологических укладов разработана С.Ю. Глазьевым, Д.С. Львовым и Г.Г. Фетисовым для объяснения динамики технико-экономического развития стран [Глазьев и др., 1992].

Методы исследования

Методология, используемая в статье, в первую очередь фокусируется на всестороннем обзоре литературы и теоретическом анализе. Она включает в себя подробное изучение различных теорий и моделей в области институциональной экономики, особенно тех, которые связаны с технологией и институтами. Статья использует сравнительный подход, критически анализируя и сопоставляя различные теоретические перспективы. Она также включает в себя тематические исследования для иллюстрации теоретических концепций. Фундаментальный этап методологии отмечен строгим изучением научной литературы, охватывающим ряд теоретических рассуждений, эмпирических исследований и основополагающих вкладов в области институциональной экономики. Этот обширный обзор стремится раскрыть основные теории и модели, которые рассматривают слияние институциональной динамики и технологического прогресса. Такой обзор не только обогащает теоретические основы исследования, но и задает предпосылку для последующих аналитических усилий. Центральным элементом методологической структуры является создание схе- мы классификации, которая систематически организует множество теоретических перспектив, встречающихся в литературе. Эта схема создана на основе нескольких разграничительных критериев, включая тематическую направленность (на институтах против технологий), методологический подход (количественный против качественного анализа) и теоретическую родословную (укорененную в институциональной теории против эволюционной экономики). Эта классификация облегчает детальное сравнение и оценку разрозненных теоретических повествований, тем самым обогащая аналитическую глубину исследования. С использованием схемы классификации исследование переходит к синтезу и критической оценке выявленных теоретических подходов. Этот этап включает в себя тщательный анализ, направленный на выяснение концептуальных и эмпирических сильных сторон и ограничений каждого подхода, тем самым раскрывая исследовательские пробелы и возникающие тематические запросы. Такой синтез не только повышает концептуальную ясность исследования, но и прокладывает путь для инновационных исследовательских траекторий. Вершина методологического пути включает в себя артикуляцию интегративной структуры, которая объединяет идеи, почерпнутые из различных теоретических исследований. Эта структура стремится предоставить целостную систему, через которую можно исследовать взаимодействие между институциональными структурами и технологическими инновациями, с особым акцентом на последствиях для экономического развития.

Методология является междисциплинарной, объединяя экономические теории с историческими и социологическими перспективами, и она подчеркивает важность институтов в формировании технологических траекторий. В этом исследовании предлагается подход к анализу взаимодействия институтов и технологий в рамках институциональной и эволюционной экономики, основанный на разработке классификации подходов. Эта классификация предназначена для глубокого понимания механизмов, посредством которых институты и технологии взаимодействуют и влияют друг на друга, способствуя экономическому развитию. Система классификации служит фундаментальной основой, которая позволяет проводить систематическую категоризацию и анализ различных теоретических перспектив и эмпирических результатов. Такой структурированный анализ не только расширяет наше понимание фундаментальных принципов, управляющих эволюцией экономических систем, но и дает ценную информацию для формулирования политики, которая использует синергию институтов и технологий для экономического прогресса. Основные этапы исследования можно выделить следующим образом: 1) разработка классификации подходов к анализу взаимосвязи институтов и технологий в институциональной и эволюционной экономике; 2) критический анализ роли институтов в теории технологий общего назначения, теории технологических структур и теории технико-экономических парадигм; 3) обоснование нового понятия технико-экономических институтов: институтов, обеспечивающих встроенность технологий в социальную и экономическую среду.

Методология завершается рефлексивной оценкой результатов исследования, предлагая убедительные рекомендации по формулированию политики и определяя пути для будущих научных исследований. Эта рефлексивная фаза играет важную роль в выявлении новых исследовательских вопросов, которые возникли в ходе исследования, и определении курса для их будущего исследования, тем самым внося вклад в продолжающийся дискурс о динамической взаимосвязи между институциональными конфигурациями и технологической эволюцией в стремлении к устойчивому и инклюзивному экономическому росту.

В качестве методологической основы нашего анализа мы используем экономику сложности, разработанную Брайаном Артуром [Arthur, 2014]. Ее основные принципы заключаются в следующем: во-первых, технологии развиваются внутри экосистемы других технологий, где регулирование одного компонента влияет на другие. Во-вторых, новые технологии, по сути, представляют собой комбинации существующих, что соответствует концепции Шумпетера об инновациях как о новых комбинациях ресурсов. Б. Артур подчеркивает, что технологическое развитие включает в себя сочетание и отбор, при этом новые технологии возникают из существующих в результате ком- бинаторной эволюции [Schumpeter, 1934]. Более того, институты играют решающую роль в содействии этому процессу, способствуя широкому доступу к знаниям и творчеству. Кроме того, технологии создают не только новые технологии, но и новые институты и организационные модели, выступающие в качестве строительных блоков. Наконец, технологии действуют как сформированные институциональными механизмами сложные адаптивные системы, которые характеризуются внутренней неоднородностью, нелинейным развитием и адаптивной активностью, то есть способностью изменять свои свойства и влиять на окружающую среду. Важнейшую роль в техникоэкономическом развитии выполняют технологически связанные институты, упорядочивающие технологическую многоукладность. Понятие введено Д.П. Фроловым, оно охватывает все институты, так или иначе сопряженные с данной конкретной технологией [Фролов, 2011, с. 27]. Так, на примере блокчейн-технологий им показано, что связанные с блокчейном институты включают не только изучаемые Дж. Лан-зарой правила, основанные на коде (code-based rules), но также типичные социальные практики, формы организации, коллективные представления и убеждения и статусные функции [Lanzara, 2009, p. 9–48; Frolov, 2021, p. 21–36].

Результаты исследования

На наш взгляд, технологии не существуют независимо от институтов, а последние – это не просто внешние условия технологических изменений; они являются важными компонентами инноваций в виде новых комбинаций. Таким образом, институты присутствуют при зарождении новых технологий и на протяжении всего их жизненного цикла, переплетенного с развитием соответствующих институтов. Следовательно, методологической основой институциональной теории технологического развития должен стать «мягкий» институциональный детерминизм, подчеркивающий коэволюцию технологий и институтов.

Решающую роль в технологическом развитии экономики играют связанные с конкретными технологиями институты. Они охватывают все субъекты, так или иначе связанные с конкретной технологией, способствуя ее функционированию и развитию [Фролов, 2011]. Например, технология блокчейна демонстрирует, что родственные институты включают в себя не только правила, основанные на кодексе [Lanzara, 2009], но также неформальные нормы, социальные роли, поведенческие практики, организационные модели и коллективные убеждения [Frolov, 2021]. Мы также предлагаем концепцию технико-экономических институтов, которые регулируют экономическое использование и соответствующие эффекты технологий, исключая институты, связанные с культурными, гуманитарными, политическими, коммуникативными и другими социальными эффектами технологий.

Что касается технологических инноваций, технико-экономические институты играют двойную роль [Lawsby, 2007]. Они могут быть как факторами инерции, так и драйверами технологических изменений. Институты всегда имеют ретроспективный характер, поскольку воплощают в себе методы координации, возникшие в прошлом. Таким образом, любые технологические изменения неизбежно сталкиваются с растущей неадекватностью существующих институтов, таких как устаревшие стандарты или правовые нормы, которые неадекватно регулируют новые технологические реалии. Инерция институтов существенно влияет на технологическую инерцию, часто затрудняя эксперименты и создавая высокие затраты для инноваторов. И наоборот, учреждения, предлагающие стандартизированные пути решения проблем, могут высвободить творческую энергию новаторов. Если институты адаптивно меняются вместе с технологиями, они могут даже стать «проводниками» технологических изменений, стимулируя обмен и доступ к знаниям, создавая стимулы для инновационной деятельности, устанавливая новые стандарты потребления и идеализированного образа жизни [Фролов, 2011]. Для достижения более высокого уровня репрезентативности автор представил в таблице комплексную характеристику анализируемых подходов к институ-

Таблица. Сравнительный анализ концепций взаимосвязи институтов и технологий в институциональной экономической теории

Table. Comparative analysis of the concepts of the interrelationship between institutions and technologies in institutional economic theory

|

Концепция |

Основные характеристики |

Основные представители |

|

«Сильный» технологический детерминизм |

Технологии являются основной движущей силой экономического развития. Институты оказывают инерционное и стабилизирующее влияние. Институты возникают благодаря технологическим изменениям. Устаревшие институты тормозят технологический прогресс |

К. Маркс, К. Эйрес, Х. Демсец, Х.-Дж. Чанг |

|

«Слабый» технологический детерминизм |

Технологический прогресс происходит в институциональном контексте; таким образом, регулирование (создание институтов) влияет на социальные последствия новейших технологий. В зависимости от характера новейших технологий институты могут играть решающую роль (точка зрения технопессимистов) или второстепенную роль (точка зрения технооптимистов) |

Т. Веблен, Дж.Р. Ко-ммонс, У.К. Митчелл, Т. ДеГрегори, Ф.Г. Хайден и старая институциональная теория |

|

«Сильный» институциональный детерминизм |

Институты имеют решающее значение для экономического развития. Институциональные сдвиги ускоряют технологическое развитие. Появление новых технологий затруднено в условиях неоптимальных институтов. В совокупности институты и применение технологий играют решающую роль в формировании масштабов и конфигурации производственных затрат |

Д. Норт и новая институциональная экономика |

|

«Слабый» институциональный детерминизм |

Институты представляют собой особый тип технологий – социальные технологии. Технологическое развитие – это коэволюция производственных (физических) и социальных технологий. Важную роль играет взаимодополняемость производственных и социальных технологий. Институты действуют как катализаторы развития производственных технологий |

Р. Нельсон, Т. Эггертссон |

Примечание. Разработано автором.

там и технологиям, а также их взаимосвязь в социально-экономическом развитии.

В области экономической теории выделяются ключевые теории, описывающие процесс технологических переходов, в том числе теория технологий общего назначения (ТШП), теория технико-экономических парадигм и теория технологических структур.

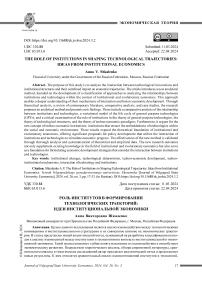

Технологии общего назначения (GPT) – это крупномасштабные технологические инновации, которые инициируют волну последующих технологических разработок, преобразующих материальную среду, структуру занятий, образ жизни и т. д. [Bresnahan et al., 1995]. По сути, ТШП являются драйверами качественных изменений в экономике, а не просто катализаторами экономического роста. Как отмечают Р. Липси и А. Накамура, «настоящий эффект ГПТ заключается в омоложении процесса роста» [Липси и др., 2006]. Развитие ТШП происходит неравномерно и может быть описано с помощью модели жизненного цикла, которая включает в себя:

– фазу формирования ТШП, на которой путь начинается с новаторских исследований и постепенно переходит к прикладным разработкам и производству прототипов. В этот период привлекаются инвестиции и происходит внедрение продуктов на основе ТШП, строительство необходимой инфраструктуры и запуск новых образовательных программ и дисциплин;

– фазу расширения ТШП, подчеркнутую возвратом инвестиций, ростом спроса на продукты, основанные на новых ТШП, созданием рабочих мест и увеличением доходов, прибыли и налоговых поступлений, что в конечном итоге стимулирует экономический рост;

– фазу зрелости ТШП, во время которой ТШП достигают оптимальной интеграции в экономику. Они становятся основой развития целых отраслей и действуют как критически важная инфраструктура общества, подобно тому, как сегодня играют роль электричество и Интернет;

– фазу упадка ТШП, когда ТШП больше не обеспечивают конкурентного преимущества, что приводит к снижению прибыльности предприятий, которые их используют. Этот этап характеризуется постепенным отказом от старых ТШП и их заменой новыми ТШП.

Такое представление кривой жизненного цикла ТШП (и технологий в целом) в настоящее время широко принято в экономической теории. На наш взгляд, данная модель является линейной (то есть не рассматривает альтернативные сценарии развития ТШП) и не отражает в полной мере реальные процессы технологического развития. Ее можно дополнить и представить в виде вариационной модели (см. рис. 1), учитывая два дополнительных сценария развития ТШП: запуск сценария повторного расширения на этапе зрелости; переход к сценарию повторного расширения в фазе спада.

Информационные технологии, воплощающие технико-экономическую парадигму (далее – ТЭП), в период своей зрелости инициировали фазу повторного расширения. Технологии, связанные с Интернетом, которые сыграли решающую роль в формировании технологических достижений в начале XXI в., перешли во второе поколение, включающее большие данные, Интернет вещей, блокчейн, искусственный интеллект и подобные технологии. Этот переход подчеркивает высокий адаптационный потенциал этого ТЭП к изменяющимся условиям окружающей среды посредством непрерывного создания инноваций. Между тем электродвигатели, пик эффективности которых уже давно пройден (примерно 1930-е гг., по словам Сергея Глазьева), теперь воплощают в себе сценарий реэкспансии в фазе спада: все большее число автопроизводителей заявляют об отказе от двигателей внутреннего сгорания в пользу электромобилей, что потенциально может привести к значительному расширению этого ТЭП. Важно признать, что переходы между технико-экономическими парадигмами не всегда происходят гладко; существуют обстоятельства, при которых доминирующая ТЭП исчерпала свой инновационный потенциал, что делает ее неспособной генерировать значительный объем прогрессивных (вторичных) инноваций. Одновременно формирующаяся ТЭП может не достичь необходимого уровня развития для активной экспансии.

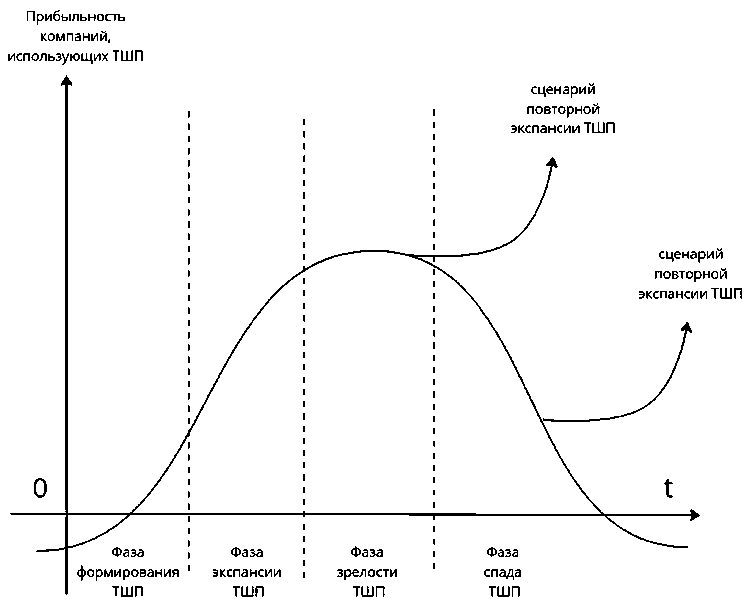

Эволюционно-экономический взгляд на технико-экономическое развитие тесно связан с теорией технико-экономических парадигм Карлоты Перес. Однако теория Переса, как и

Рис. 1. Вариационная модель жизненного цикла технологий общего назначения (ТШП) Fig. 1. Variational model of the life cycle of general purpose technologies (GPTs) Примечание. Разработано автором.

теория Глазьева, фокусируется не на эволюции отдельных технологий внутри одной отрасли (как это обсуждает Джованни Дози в своей теории технологических траекторий и Ричард Нельсон и Сидни Уинтер в их теории технологических режимов), а, скорее, на эволюции комплексных технологических систем на макроэкономическом уровне, которые преобразуют технологический ландшафт целых стран. Еще одним отличительным аспектом теории Переса является соотношение прорывных технологий с организационными принципами, которые в совокупности составляют технико-экономическую парадигму. Как формулирует Перес, «технико-экономическая парадигма – это модель лучшей деловой практики, охватывающая как технологические, так и организационные принципы, которые воплощают наиболее эффективные средства для реализации конкретной технологической революции» [Перес, 2011]. Таким образом, ученые иллюстрируют эту парадигму через внедрение лучших технологических и организационных практик в различных видах экономичес- кой деятельности, что становится общепризнанным «здравым смыслом» среди предпринимателей, а именно фундаментальными принципами, лежащими в основе любой деятельности или института [Перес, 2011]. Особого внимания заслуживает инновационный подход, представленный Карлотой Перес в ее модели смены технико-экономической парадигмы. Данная модель, характеризующаяся четырехфазным циклом технологических жизненных циклов, отличается включением инновационной фазы – «Поворотный момент» (см. рис. 2), подчеркивающей оригинальность авторского вклада.

Решающее предварительное условие характеризует ключевой момент в развитии технико-экономической парадигмы: наличие институциональной среды, поддерживающей новую парадигму. Пока институты, сформированные предыдущей парадигмой, не претерпят трансформацию, широкое внедрение новой парадигмы будет оставаться затрудненным. Карлота Перес утверждает, что зачастую стимулом для создания новых институ-

Рис. 2. Механизм смены технико-экономических парадигм

Fig. 2. Mechanism of shift in techno-economic paradigms

Примечание. Составлено автором по: [Перес, 2011, с. 57, 65].

тов является бум на фондовом рынке, вызванный появлением новых технологий, и последующий взрыв финансового пузыря. Этот пузырь, сопровождаемый рецессией, создает условия, благоприятствующие институциональной реструктуризации [Перес, 2011]. Вполне вероятно, что этот этап соответствует реалистичной переоценке потенциала технологий новой парадигмы, привлекая более консервативных инвесторов и предпринимателей. Ярким примером этого явления становится сектор интернет-технологий начала XXI в., где после лопнувшего пузыря ИТ-стартапов (так называемых доткомов) последовала мощная интеграция ИТ-технологий во все сферы бизнеса и общественной жизни.

Р. Липси, К. Карлоу и К. Бекар предложили структуралистско-эволюционную теорию экономических преобразований (структуралистско-эволюционную теорию или теорию SE), объединившую идеи институциональной и эволюционной экономики. Центральное место в их подходе занимают общие технологии, однако они существенно подчеркивают эффект зависимости от пути – опору на историческую траекторию предыдущего экономи- ческого развития и уникальные, заранее определенные результаты в развитии общих технологий. Предопределенность здесь интерпретируется как результат совокупного влияния институциональных, технологических, культурных и социальных условий общества в данный момент времени [Lipsey et al., 2005]. Развитие общих технологий наиболее эффективно можно осмыслить, учитывая своеобразие внешних условий и наличие исторически заданных эффектов. Используя терминологию Переса, мы можем сделать вывод, что решающий момент между этапами становления и развертывания новой общей технологии и технико-экономической парадигмы в каждом случае будет различным.

Важным аспектом в рамках данного исследования является рассмотрение функций институтов в технологическом развитии. По мнению автора, технико-экономические институты играют решающую роль в организации экономического применения различных технологий, что составляет их основную функцию. Такая организация включает в себя следующие сложные функции: 1) привыкание, определяемое как формирование индивидуальных привычек применения новой технологии и их трансформация в коллективные привычки (практики); 2) рутинизация, включающая установление организационных процедур, связанных с использованием новых технологий внутри организаций; 3) нормализация, предполагающая трансформацию коллективных привычек небольших групп людей в социальные нормы применения новых технологий. Это также включает в себя преобразование организационных процедур, связанных с новой технологией, из узкого круга организаций в широко практикуемые нормы. Следовательно, индивидуальные особенности привычек и уникальные особенности распорядка дня «размываются» и становятся стандартизированными, типичными параметрами социальных норм [Spicer, 2009]; 4) стандартизация и регулирование, предполагающие установление формальных правил и механизмов, связанных с соблюдением, мониторингом и применением санкций новых технологий; 5) координация экономической деятельности, включая (а) сетевую горизонтальную координацию, например между участниками рынка или внутри кластера, и (б) подчинение, которое предполагает координацию между субъектами на разных уровнях управления.

В этом исследовании важно рассмотреть три основных типа технико-экономических институтов:

Регулирующие учреждения. Основными функциями этих институтов являются введение ограничений на экономическое использование технологий и обеспечение санкций за нарушения, а также поддержка механизмов правоприменения. По сути, регулирующие учреждения представляют собой систему «правил игры» для разработчиков, посредников и пользователей технологий. Четкое действие этой системы правил и норм облегчает координацию совместной экономической деятельности и, соответственно, увеличивает создаваемую в экономике стоимость.

Когнитивные институты. В эту категорию входят различные коллективные когнитивные модели, в том числе общие убеждения, социальные ценности, коллективные нарративы (истории), интерпретации и т. д. Исследователи когнитивных институтов отмечают, что акты познания становятся возможными бла- годаря определенным институтам и институциональным механизмам, которые позволяют индивидам воспринимать, оценивать и понимать мир, а также делиться своими интерпретациями с другими [Gallagher et al., 2008]. Основной функцией когнитивных институтов в экономике является координация взаимных ожиданий, что снижает уровень неопределенности в экономических взаимодействиях, а также взаимное обучение и формирование привычек использования технологий.

Этические институты. Это моральные нормы, идеалы и принципы, распространенные в обществе или в конкретных сферах деятельности. Важно подчеркнуть, что «моральные точки зрения обеспечиваются социальными институтами. Индивид редко и с большим трудом выбирает моральную позицию на индивидуальных рациональных основаниях» [Douglas, 2010]. В отношении технологического развития существенное значение имеют этические институты, особенно в ситуации, когда общество сталкивается с противоречивыми технологиями, так называемыми проблемными инновациями, которые несут существенные социальные риски. Примеры включают ядерную энергетику, ГМО, нанотехнологии, искусственный интеллект и т. д. При выводе проблемных инноваций на рынок особое значение приобретают моральные принципы, а также этические нормы и правила, которые основаны на принципах осторожности и повышенной ответственности [Варшавский, 2015, с. 23]. Следует отметить, что моральные нормы в отношении новых технологий не являются заранее существовавшими, они формируются на основе уже имеющихся моральных норм, когнитивных и нормативных институтов. Их формирование напоминает процесс кумулятивной эволюции технологий, описанный Б. Артуром [Arthur, 2014].

На наш взгляд, цифровые институты также можно разделить на три группы:

Цифровые регулирующие институты. К ним относятся правила, основанные на коде, то есть инструкции «если... то...», которые являются основой алгоритмов. Они управляют цифровыми системами принятия решений в различных аспектах жизни: от процессов трудоустройства и мониторинга сотрудников до банковского кредитования и судебных реше- ний. Это даже привело к появлению нового термина «цифровая юриспруденция» [Diver, 2022]: отдельной отрасли юридической науки, которая занимается правилами, основанными на кодексах.

Цифровые когнитивные институты. В эту группу входят коллективные когнитивные модели, связанные с мышлением и принятием решений в цифровой среде. Цифровая среда состоит из различных высокотехнологичных пространств, где взаимодействие между субъектами опосредовано цифровыми технологиями – от ноутбуков и мобильных приложений до очков дополненной реальности и гарнитур виртуальной реальности. Действия и взаимодействия субъектов в цифровой среде характеризуются анонимностью; на них влияют встроенные алгоритмы (например, подсказывающие возможные варианты товара в интернет-магазинах); они часто геймифициро-ваны и снижают уровень серьезности; они способствуют информационной перегрузке и т. д. Таким образом, роль когнитивных институтов имеет решающее значение.

Цифровые этические институты – моральные нормы, тесно переплетенные с цифровыми технологиями. В случае с цифровыми технологиями этические институты напрямую связаны с их экономическим использованием, поскольку они устанавливают социально приемлемые границы применения различных технологий, а также способы их внедрения в экономическую деятельность. Например, рассмотрим цифровые платформы. Из-за активной критики сложилось крайне негативное общественное восприятие платформ. Этот негативный образ транслируется в законодательную сферу, когда регулирующие органы рассматривают платформы как монополии, которые просто присваивают ренту и эксплуатируют как партнеров, так и потребителей [Davidson et al., 2022]. В основе крайне негативного восприятия цифровых платформ лежат этические институты – моральные нормы, которые определяют их экономическое поведение как неэтичное, нарушающее принципы справедливого рыночного поведения. В случае технологии программного обеспечения с открытым исходным кодом этические институты также мотивировали ее использование моральными соображениями, хотя ее фактическая эффективность была ниже, чем у альтернативных технологий [Landini, 2013].

Неоднозначность концептуальных рамок различных теорий технико-экономического развития затрудняет их применение в практических исследованиях. Для того чтобы эти теоретические модели можно было эффективно использовать при разработке аналитических отчетов и стратегий социально-экономического развития на различных уровнях, они должны обеспечивать измеримость и сопоставимость. Однако, когда речь идет об общих технологиях, возникает заметная трудность в определении степени их применения. Критики, например, отмечают, что такие маркеры, как универсальность использования полиэтилена, не отличают их от обычных технологий [Field, 2011]. Электричество является широко применяемым ресурсом, на основе которого развиваются такие ключевые технологии, как Интернет, нанотехнологии и биотехнологии [Bekar et al., 2018]. На самом деле, трудно представить себе, чтобы современные передовые технологии функционировали без электричества. Теория технико-экономических парадигм, как и теория парадигм, хорошо подходит для качественного анализа экономических изменений. Однако установление точных границ и количественная оценка этих парадигм и технологических режимов на практике оказывается сложной задачей, часто дающей лишь приблизительные результаты.

Выводы и заключение

В духе конструктивной критики давайте укажем на ограничения устоявшихся экономических теорий при анализе технологического развития в экономических системах.

Сосредоточение внимания на изменениях в широко распространенных технологиях или технологических парадигмах приводит к недооценке технологического разнообразия и совместной эволюции. Принимая точку зрения эволюционной экономики, понятие «неравномерной непрерывности экономической эволюции» бросает вызов предпосылке об инновационных «паузах» и «срывах» в технологическом прогрессе и, в более широком смысле, идее примерно равноудаленных технологических циклов или волн [Фролов, 2011]. Ут- верждается, что технологии не просто конкурируют, но и взаимно адаптируются. Часто радикальные инновации в одной технологической области вызывают «волны» инноваций в других областях. Таким образом, коэволюци-онный, мультипарадигмальный подход более подходит для изучения сложных технологических систем, особенно цифровых технологий и цифровой экономики в целом. Эта перспектива подчеркивает необходимость широкой адаптации всей технологической инфраструктуры наряду с более широкими экономическими рамками. Он выходит за пределы простых переходов в технологических парадигмах и общих технологиях и охватывает расширяющийся спектр приложений, а также появление новых видов деятельности и категорий занятости, основанных на инновационных технологиях.

Институтам часто отводится второстепенная, инертная роль в технико-экономическом развитии. Теория общей технологической парадигмы преимущественно воспринимает институты через призму инерции и зависимости от пути. В теориях технологических и технико-экономических парадигм институты рассматриваются как реактивно и медленно приспосабливающиеся к технологическим сдвигам, тем самым препятствуя смене парадигм и становясь катализатором решающего момента во время смены парадигм. Как формулирует П.О. Лукша, отталкиваясь от идей О.В. Иншакова, «рутина – это эволюционно неслучайная практика, возникающая и поддерживающаяся на разных уровнях экономического воспроизводства», то есть на уровнях отдельных работников, предприятий и организаций, регионов и муниципальных образований, отраслей и сфер экономики, хозяйственной системы общества, международных систем экономических отношений [Лукша, 2009; Инша-ков и др., 2003]. С точки зрения технологической коэволюции рутина – широкое внедрение, внедрение и использование новейших технологий в различных экономических областях – столь же важна, как и инновации. На этом этапе рутинизации происходит распространение знаний о новейших технологиях среди экономических агентов, а также адаптация различных технологий, включая соответствующие технологические стандар- ты и бизнес-процессы. Именно внутри этих институтов происходит рутинизация технологических изменений.

Институты, которые технологически взаимосвязаны и способствуют технологическому разнообразию, играют решающую роль в технико-экономическом развитии. Это понятие, введенное Д.П. Фроловым, охватывает институты, в том или ином качестве связанные с конкретными технологиями [Фролов, 2011]. Например, в сфере технологий блокчей-на соответствующие институты включают не только основанные на коде правила, исследованные Дж. Ланзарой [Lanzara, 2009], но и традиционные социальные практики, организационные структуры, коллективные восприятия и убеждения, а также статусные функции [Frolov, 2021]. Следуя современной науке, я предлагаю ввести концепцию технико-экономических институтов, определяемых как институты, которые регулируют экономическое использование и последующее воздействие технологий. Эта концепция специально опускает институты, связанные с культурными, гуманитарными, коммуникативными и дополнительными социальными последствиями технического прогресса. Вместо этого он фокусируется на технико-экономических институтах, которые играют важную роль в обеспечении систематического (а именно, стандартизированного, нормализованного, регулируемого и рутинизированного) применения технологий в экономических рамках.

Фундаментальный характер цифровых технологий, если рассматривать их независимо, по своей сути не направлен на повышение или снижение эффективности экономических агентов. Вместо этого их истинное влияние глубоко переплетено с институциональным «интерфейсом», который их сопровождает. Как тщательно детализировал Фролов, эта связь представляет собой обширную и интегрированную схему, включающую правила, стандарты поведения, общие убеждения, ожидания, социальное положение и организационные структуры, которые имеют решающее значение в управлении экономическими операциями [Фролов, 2020]. Разнообразные эффекты различных цифровых технологий, рассматриваемые изолированно, подчеркивают решающую роль институционального фона в определении их последствий. Социальные сети демонстрируют двойственный характер: с одной стороны, они служат платформами, объединяющими разных людей для достижения социально выгодных целей, тем самым способствуя прозрачности и инклюзивности. С другой стороны, они также могут способствовать распространению негативного поведения, результатами которого становятся эгоизм, нарциссизм и дезинформация. Точно так же одноранговые сети, хотя и облегчают сотрудничество и обмен файлами, могут непреднамеренно способствовать пиратству и подрывать права интеллектуальной собственности. Технология блокчейн, несмотря на ее способность заметно повышать эффективность ряда действий и транзакций, также создает уникальные проблемы, в частности связанные с адаптацией смарт-контрактов в критических ситуациях.

Учитывая предыдущее обсуждение, можно предложить определенные теоретические основы для дальнейшего развития теории технико-экономической эволюции, которая составляет основу данного исследования.

Технологии не функционируют изолированно от институтов. Аналогично, институты – это не просто внешние элементы, влияющие на технологические трансформации. Скорее, институты и технологии взаимозависимы, выступают в качестве взаимодополняющих ресурсов и факторов. Мы утверждаем, что соответствующая методология анализа технико-экономического развития должна использовать подход «слабого» институционального детерминизма, подчеркивающий коэволюцию производственных и социальных технологий, причем последние концептуализируются как институты. Следовательно, институты могут выступать как катализаторами инерции, так и драйверами технологических преобразований.

Институты, которые технологически взаимосвязаны и способствуют технологическому разнообразию, играют решающую роль в технико-экономическом развитии. В соответствии с современной наукой предлагается ввести концепцию технико-экономических институтов, определяемых как институты, которые регулируют экономическое использование и последующее воздействие технологий. Эта концепция специально опускает институты, связанные с культурными, гуманитарными, коммуникативными и дополнительными социальными последствиями технического прогресса. Вместо этого он фокусируется на технико-экономических институтах, которые играют важную роль в обеспечении систематического (а именно стандартизированного, нормализованного, регулируемого и рутинизиро-ванного) применения технологий в экономических рамках.

Для преобразования технологических изменений в стабильные экономические структуры предлагается использовать технологическую систему. Следует ввести понятие техно-институционального механизма как способа трансформации неравномерного процесса технологических изменений в устойчивые формы экономического порядка за счет формирования техно-экономических институтов, которые обеспечивают регламентацию, субординацию, координацию, рутинизацию применения технологий в разных направлениях. Техно-институциональные механизмы, следуя подходу Н.Н. Лебедевой, можно отнести к специализированным механизмам, действующим в рамках общего хозяйственного механизма [Лебедева, 2002, с. 68]. Этой трансформации способствует создание технико-экономических институтов, организаций, которые отвечают за надзор, интеграцию, координацию и нормализацию применения технологий в различных секторах. Техно-институциональные механизмы можно отнести к категории специализированных механизмов, функционирующих в рамках более широкого экономического механизма.

С опорой на идеи, предлагаемые этой теорией, научным и экспертным кругам становится важно признать, что цифровая экономика выходит за рамки простых цифровых технологий. Действительно, она опирается на многогранное взаимодействие между взаимосвязанными физическими технологиями и институтами, которые можно рассматривать как социальные технологии. Следовательно, предлагается отнести эти переплетенные образования к категории технико-экономических институтов.

Введение термина «технико-экономические институты» преследует несколько целей:

-

1. Концептуально связать институты и технологии как комбинаторное явление, что

- позволит преодолеть давнюю традицию рассматривать их изолированно в рамках экономической науки.

-

2. Предложить классификацию техникоэкономических институтов, в том числе в условиях цифровизации, позволяющую лучше понять их сложную внутреннюю структуру.

-

3. Более четкое понимание природы и классификации технико-экономических институтов служит научной основой для политического вмешательства в область технологического развития. Учитывая, что институты и технологии представляют собой совместно развивающиеся системы, политикам следует отказаться от идеи универсальных институтов технологического регулирования.

Список литературы Роль институтов в формировании технологических траекторий: идеи институциональной экономики

- Варшавский, А. Е. Проблемные инновации: возникновение, распространение и риски / А. Е. Варшавский. - М.: Ин-т экономики РАН, 2015. -53 с.

- Веблен, Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. - М.: Прогресс, 1984. - 368 с.

- Веблен, Т. Теория делового предприятия / Т. Веблен. - М.: Дело, 2007. - 287 с.

- Глазьев, С. Ю. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования / С. Ю. Глазьев, Д. С. Львов, Г. Г. Фетисов. - М.: Наука, 1992. -207 с.

- Иншаков, О. В. Единство условий, ресурсов и факторов производства в контексте эволюционной экономической теории / О. В. Иншаков // Условия, ресурсы и факторы развития России в XXI в.: сб. науч. ст. - Волгоград: Изд-во ВолгГТУ 2009. - 244 с.

- Иншаков, О. В. Рутина и новация: институциональный, организационный и эволюционный аспекты взаимодействия / О. В. Иншаков, Е. А. Степочкина. - Волгоград: Изд-во ВолГУ 2003. - 56 с.

- Лебедева, Н. Н. Институциональный механизм экономики: сущность, структура, развитие / Н. Н. Лебедева. - Волгоград: Изд-во ВолГУ 2002. - 326 с.

- Лукша, П. О. Самовоспроизводство в эволюционной экономике / П. О. Лукша. - СПб.: Але-тейя, 2009. - 208 с.

- Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. - М.: Фонд экон. книги «Начала», 1997. - 180 с.

- Перес, К. Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания / К. Перес. - М.: Дело, 2011. -232 с.

- Фролов, Д. П. Теория кризисов после кризиса: технологии versus институты / Д. П. Фролов // Вопросы экономики. - 2011. - № 7. - С. 17-33.

- Acemoglu, D. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty / D. Acemoglu, J. A. Robinson. - London: Profile Books, 2012. -544 р.

- Arthur, W B. Complexity Economics: ADifferentFramework for Economic Thought / W. B. Arthur. - Santa Fe Institute Working Paper. - 2014. - № 2013-04012. - URL: https://www.santafe.edu/research/ results/working-papers/complexity-economics-a-different-framework-for-eco

- Ayres, C. The Theory of Economic Progress / C. Ayres. -N. Y.: Schocken Press, 1962.

- Bekar, C. General Purpose Technologies in Theory, Application, and Controversy: A Review / C. Bekar, K. Carlaw, R. Lipsey // Journal of Evolutionary Economics. - 2018. - Vol. 28, № 5. - P. 1005-1033.

- Bresnahan, T. F. General Purpose Technologies: Engines of Growth / T. F. Bresnahan, M. Trajtenberg // Journal of Econometrics. - 1995. - Vol. 65, № 1. - P. 83-108.

- Brette, O. Thorstein Veblen's Theory of Institutional Change: Beyond Technological Determinism / O. Brette // The European Journal of the History of Economic Thought. - 2003. - Vol. 10, № 3. -P. 455-477.

- Chang, H. Institutions and Economic Development: Theory, Policy, and History / H. Chang // Journal of Institutional Economics. - 2011. - Vol. 7, № 4. - P. 473-498.

- Davidson, S. The Entrepreneurial State and the Platform Economy / S. Davidson, J. Potts // Questioning the Entrepreneurial State: Status-quo, Pitfalls, and the Need for Credible Innovation Policy. -Springer Nature, 2022. - P. 21-36.

- Diver, L. E. Digisprudence: Code as Law Rebooted / L. E. Diver. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022.

- Dosi, G. Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change / G. Dosi // Research Policy. - 1982. -Vol. 11, № 3. - P. 147-162.

- Douglas, M. How Institutions Think / M. Douglas. -M.: Elementary Forms, 2010. - 218 p.

- Eggertsson, T. Imperfect Institutions: Possibilities and Limits of Reform / T. Eggertsson. - Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005. - 272 p.

- Faundez, J. Douglass North's Theory of Institutions: Lessons for Law and Development / J. Faundez // Hague Journal on the Rule of Law. - 2016. -Vol. 8, № 2. - P. 373-419.

- Field, A. A Great Leap Forward: 1930s Depression and U. S. Economic Growth / A. Field. - New Haven: Yale University Press, 2011. - 387 p.

- Freeman, C. Technical Innovation, Diffusion, and Long Cycles of Economic Development / C. Freeman // The Long Wave Debate. - Berlin: Springer, 1987. - P. 295-309.

- Frolov, D. Blockchain and the Institutional Complexity: An Extended Institutional Approach / D. Frolov // Journal of Institutional Economics. - 2021. -Vol. 17, № 1. - P. 21-36.

- Gallagher, S. Cognitive Institutions and Their Role in Economic Development / S. Gallagher, A. Crisafi // Journal of Economic Theory. - 2008. - Vol. 32, № 2. - P. 200-219.

- Horner, J. The Role of Technology: An Institutionalist Debate / J. Horner // Journal of Economic Issues. -1989. - Vol. 23, № 2. - P. 579-586.

- Kingston, C. Comparing Theories of Institutional Change / C. Kingston, G. Caballero // Journal of Institutional Economics. - 2009. - Vol. 5, № 2. -P. 151-180.

- Lanzara, G. F. Building Digital Institutions: ICT and the Rise of Assemblages in Government / G. F. Lanzara // ICT and Innovation in the Public Sector: Technology Work and Globalization. - London: Palgrave Macmillan, 2009. - P. 9-48.

- Lawsby, T. Technological Innovations and Institutional Drivers / T. Lawsby // Journal of Technological Development. - 2007. - P. 55-78.

- Lipsey, R. G. Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long-Term Economic Growth / R. G. Lipsey, K. I. Carlaw, C. T. Bekar. -Oxford: Oxford University Press, 2005. - 656 p.

- Nelson, R. R. An Evolutionary Theory of Economic Change / R. R. Nelson, S. G. Winter. - Cambridge: Harvard University Press, 1982. - 437 p.

- Nelson, R. Technology, Institutions, and Economic Growth / R. Nelson. - Cambridge: Harvard University Press, 2005. - 306 p.

- Perez, C. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages / C. Perez. - Cheltenham: Edward Elgar, 2002. - 224 p.

- Schumpeter, J. A. The Theory of Economic Development / J. A. Schumpeter. - Cambridge: Harvard University Press, 1934. - 244 p.

- Spicer, A. Institutional Analysis and Organizational Routines: An Evolutionary Perspective / A. Spicer // Journal of Organizational Studies. - 2009. -Vol. 30, № 6. - P. 739-759.

- Spithoven, A. Similarities and Dissimilarities Between Original Institutional Economics and New Institutional Economics / A. Spithoven // Journal of Economic Issues. - 2019. - Vol. 53, № 2. -P. 440-447.