Роль эмоционально-мотивационного компонента в динамике функциональных возможностей нервной системы у школьников

Автор: Яманова Г.А., Кудрин Р.А., Антонова А.А., Сибирякова Н.В.

Журнал: Владикавказский математический журнал @vmj-ru

Статья в выпуске: 3 т.26, 2024 года.

Бесплатный доступ

Высокий уровень заболеваемости детей и подростков школьного возраста, который фиксируется на протяжении последнего десятилетия в нашей стране, обуславливает необходимость пересмотра причин, механизмов и факторов, способствующих этой тенденции. Цель - оценить функциональные возможности нервной системы школьников-подростков с учетом тревожности и мотивационного компонента.

Подростки, уровень функциональных возможностей, тревожность, мотивация, нейротизм

Короткий адрес: https://sciup.org/143183209

IDR: 143183209 | УДК: 612.8.04-159.91 | DOI: 10.34014/2227-1848-2024-3-87-97

Текст научной статьи Роль эмоционально-мотивационного компонента в динамике функциональных возможностей нервной системы у школьников

Введение. Актуальность изучения адаптации детского организма к условиям образовательной среды обусловлена достаточно высоким уровнем заболеваемости среди детей школьного возраста. По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 20 лет общая заболеваемость среди детей в возрасте до 14 лет выросла на 10,3 % (2002 г. – 159 581,2 случая на 100 тыс. населения, 2022 г. – 175 973,3 случая на 100 тыс. населения), при этом стоит отметить неуклонность роста на всем протяжении данного периода [1].

Несмотря на то что первые позиции в структуре заболеваемости продолжают занимать заболевания дыхательной системы, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов, а также COVID-19, в последние три года обращает на себя внимание рост доли болезней нервной системы [2]. В возрастной группе от 0 до 14 лет за период 2020–2022 гг. рост показателей заболеваемости по группе болезней нервной системы составил 7,8 % (2020 г. – 2876,5 случая на 100 тыс. населения; 2022 г. –

-

3 099,7 на 100 тыс.), в возрасте 15-17 лет - 18,9 % (2020 г. - 3124,5 случая на 100 тыс.; 2022 г. -3713,7 случая на 100 тыс.) [3, 4].

Учебный процесс, несомненно, является одним из ведущих факторов, влияющих на развитие ребенка в процессе роста. В период школьного обучения, который приходится на возраст 7–17 лет, приоритетными сферами деятельности являются операционно-техническая и мотивационно-потребностная [5]. Ведущим видом деятельности детей в возрасте от 7 до 11 лет является процесс обучения, направленный на овладение универсальными способами действий в системе научных понятий, то же касается и возраста 15–17 лет, однако в этот период обучение предполагает овладение знаниями и умениями в области профессионального самоопределения [6]. Младший подростковый возраст, который приходится на 12–15 лет, характеризуется преобладанием мотивационного компонента в деятельности ребенка, направленностью на усвоение норм социального поведения и межличностного общения. Кризис 15 лет, по Элько-нину, обусловлен несоответствием внутренних мотивов подростка и внешних социальных факторов, в т.ч. и института образования.

Ритм жизни современного школьника, высокий уровень информационной, интеллектуальной, сенсорной нагрузки с учетом возрастных особенностей физиологического и психического развития приводит к формированию условий, в которых риск развития нервно-психических отклонений значительно возрастает. Результаты наблюдений многих авторов свидетельствуют о высоком уровне тревожности, эмоциональной лабильности среди российских школьников, что сочетается с высоким уровнем распространенности психоневрологических проявлений, таких как цефалгия, головная боль напряжения, синкопальные состояния, когнитивные нарушения [7-9].

Возрастной особенностью, которую нельзя не учитывать, при изучении реакций детского организма, является эмоциональный тип реагирования личности [5, 10, 11]. Выраженная эмоциональная окраска ответа стресс-системы ребенка на влияние экзогенных фак- торов определяется формированием функциональных систем с участием лимбическо-рети-кулярных структур головного мозга [12].

Как известно, особенностями психоэмоционального стресса являются отсутствие непосредственного влияния экзогенных факторов на гомеостаз, прямая симпатическая активация, индивидуальный характер силы стрессор-ного воздействия, а также ограничение эффекторного ответа стресс-системы в результате влияния социальных аспектов [13]. Дезинтеграция функциональных систем и механизмов саморегуляции является результатом образования патологической детерминанты, которая формируется под влиянием суммации отрицательных эмоций и вызывает постоянное возбуждение мозга, в основе которого лежат изменения чувствительности лимбико-ретикулярных структур к нейротрансмиттерам и нейропептидам [14]. Особенности наследственно-конституционных свойств церебральных систем и лимбико-ретикулярного комплекса влияют на формирование ответа, а также силу соматических проявлений стресса.

Отдельно необходимо отметить значимость связи эмоционального и поведенческого компонентов в деятельности. Результатом эмоционального напряжения становится изменение поведения и мотивов, побуждающих к деятельности. Характер и сила эмоционального переживания определяется величиной потребности, информационной характеристикой среды, а также характером взаимодействия с объектом [15]. Исследования П.В. Симонова указывают на то, что возбуждение нервного аппарата эмоций тесно связано с мотивом деятельности, результатом целенаправленного поведенческого акта. При этом под воздействием факторов внешней среды у людей с различным уровнем и направленностью мотивации будут формироваться положительное или отрицательное эмоциональное реагирование на ситуацию [16].

Мотивация детей к обучению в школьной среде также характеризуется возрастной динамикой, что не всегда учитывается в организации образовательного процесса. Мотивированная на достижение успеха деятельность ребенка приводит к формированию цели актив- ности и адекватных потребности функциональных систем [17-21].

Цель исследования. Оценить функциональные возможности нервной системы школьников-подростков в связи с эмоциональным и мотивационным компонентами.

Материалы и методы. Исследование проведено среди 424 учащихся средних общеобразовательных школ (СОШ) г. Астрахани в возрасте 10-17 лет. Было выделено 4 возрастные категории: 10–11 лет (n=110), 12–13 лет (n=112), 14-15 лет (n=102), 16-17 лет (n=100).

Функциональные параметры центральной нервной системы (ЦНС) определялись при помощи аппаратно-программного комплекса «Здоровье-экспресс» (модуль «Система контроля уровня стресса»). Проводилась оценка времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) и сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР). Анализ временных показателей исследуемых параметров проводился с использованием программного обеспечения с резуль-тированием данных в виде показателей функционального состояния ЦНС: среднее время реакции (СВР), функциональный уровень системы (ФУС); устойчивость реакции (УР); уровень функциональных возможностей (УФВ).

Для выявления особенностей эмоциональной лабильности, а также склонности к беспокойству и тревожности использовался детский вариант опросника Айзенка EPQ [22]. Анализ результатов проводился по трем шкалам: нейро-тизм, экстраверсия-интроверсия, корректурная шкала.

Уровень школьной тревожности как один из наиболее наглядных показателей психоэмоционального реагирования определялся с помощью теста школьной тревожности Филлипса [22].

Мотивационный компонент школьников определялся по методике диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреевой).

Анализ результатов исследования, а также статистическая обработка проводились с помощью программного обеспечения Microsoft Excel (версия 16.68, Microsoft Corporation, США) и пакета статистических программ Statistica (версия 10, TIBCO Software Inc., США). Результаты представлены в формате относительных показателей и средних величин (М) с учетом ошибки среднего (m). Для определения статистической значимости различий в сравниваемых выборках использовались непарный t-критерий Стьюдента и непараметрический U-критерий Манна - Уитни. Пороговое значение достигнутого уровня значимости p принято равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Функциональное состояние ЦНС. Результаты анализа функционального состояния ЦНС учащихся, проведенного на основании определения ПЗМР и СЗМР, продемонстрировали снижение показателей по отношению к средним возрастным значениям (табл. 1). У большинства детей в возрасте 10-11 лет (80 %, n=88) устойчивость реакции соответствовала средним возрастным значениям (2,8-4,8 c-1). Со значениями показателей УР ниже среднего выявлено 15,5 % детей (n=17), с низкими - 1,3 % (n=2), выше среднего - 2,7 % (n=3).

В возрастной категории 12–13 лет УР у большинства обследованных детей (75 %, n=84) соответствовала показателям ниже средних (средние возрастные значения - 3,1-5,9 c-1), низкие показатели были выявлены у 6,3 % детей (n=7). Средние значения среди детей этого возраста зафиксированы лишь у 16,1 % учащихся (n=18), выше среднего - у 2,7 % (n=3), высоких значений выявлено не было.

В группе учащихся 14–15 лет средние показатели также были выявлены лишь у 17,6 % (n=18) (p=0,24), большинство детей (68,6 %, n=70) имели значения ниже средних, низкие значения зафиксированы у 9,8 % (n=10). Показатели значений выше среднего уровня отмечались у 3,9 % (n=4), высоких значений в данной возрастной категории также зафиксировано не было.

В возрасте 16–17 лет было выявлено примерно одинаковое количество детей со средними (40 %, n=40) значениями УР и значениями ниже средних (42 %, n=42), низкий уровень выявлен у 3 % (n=3). При этом количество детей с уровнем выше среднего было больше, чем в других возрастных категориях, - 15 % (n=15), и эти различия были статистически значимыми (p=0,042).

Кроме того, отмечается статистически значимое увеличение усредненного показателя УР на 0,6 c-1 (p=0,047) при сравнении возрастных категорий 10-11 и 16-17 лет.

Оценка уровня функционального состояния ЦНС учеников СОШ

Таблица 1

Table 1

Assessment of CNS functional state in secondary school students

|

Показатель Parameter |

Возраст Age |

||||

|

10–11 лет 10–11 years old (n=110) |

12–13 лет 12–13 years old (n=112) |

14–15 лет 14–15 years old (n=102) |

16–17 лет 16–17 years old (n=100) |

||

|

& Pi G 00 |

УФВ, c-2 LF, s-2 |

12,5±2,3 |

13,3±8,5 |

15,5±4,3 |

21,3±5,2* |

|

УР, c-1 RS, s-1 |

3,0±0,8 |

2,8±1,7 |

3,0±0,6 |

3,6±0,9* |

|

|

ФУС, c-2 SFL, s-2 |

63,5±15,5 |

61,2±28,8 |

75,6±10,3 |

92,3±11,3* |

|

|

Л Pi 2 2 О о |

СВР, мс ART, ms |

352,6±31,6 |

285,4±32,5 |

258,2±39,2 |

219,5±35,4* |

|

Ошибка, шт. Errors, numbers |

≤2 |

≤2 |

0 |

0 |

|

Примечание. * p<0,05 при сравнении показателей детей во возрасте 10–11 лет и 16–17 лет.

Note. LF – level of functionality; RS – response stability; SFL – system functional level; ART – average reaction time; SVMR – simple visual-motor response; CVMR – complex visual-motor response; * p <0.05 – the difference is significant when comparing parameters for secondary school students aged 10–11 with those aged 16–17.

Значения ФУС большинства учащихся (74,5 %, n=82) в возрасте 10–11 лет соответствовало средним возрастным (60,4–92,8 с-2). В то же время 20 % (n=22) учащихся характеризовалось значениями ниже средних, 2,7 % (n=3) – низкими. Значения выше средних имели 2,7 % (n=3) учащихся, высокие выявлены не были.

В возрасте 12–13 лет количество учащихся со средним и ниже среднего значением ФУС оказалось примерно одинаковым (39,3 %, n=44 и 35,7 %, n=40 соответственно) (p=0,48). Кроме того, в этой возрастной категории выявлена значительная доля учащихся с низким уровнем – 21,4 % (n=24). Высокие значения ФУС у детей в возрасте 12–13 лет не зафиксированы, значения выше среднего отмечены у 3,6 % (n=4).

Аналогичное распределение количества учащихся по показателю ФУС наблюдалось в возрастной категории 14–15 лет. Средний уровень выявлен у 39,2 % (n=40) учащихся, ниже среднего – у 40,2 % (n=41). В то же время низкий уровень ФУС отмечен у меньшего количества учащихся по сравнению с группой 12–13 лет – 11,8 % (n=12) (p=0,046). Значения показателя выше среднего выявлены у 8,8 % (n=9).

В возрастной категории 16–17 лет также преобладали значения среднего и ниже среднего уровней: у 64 % (n=64) и 29 % (n=29) соответственно. Низкий уровень выявлен только у 2 % (n=2), что статистически значимо меньше по сравнению с возрастными категориями 12–13 и 14–15 лет (p=0,031). Значения выше среднего выявлены примерно с той же частотой, как и в других возрастных категориях, – у 5 % (n=5) (p=0,21).

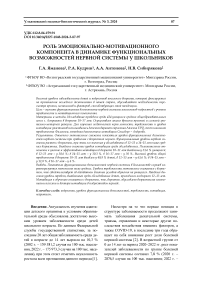

УФВ во всех возрастных категориях характеризуется сниженными значениями по сравнению со средневозрастными (10–11 лет – 14,1– 26,1 c-2, 12–13 лет – 16,4–35,5 c-2, 14–15 лет – 20,1– 41,5 c-2, 16–17 лет – 20,0–46,0 c-2). Однако выявлен рост функциональной активности нервной системы и, соответственно, ее адаптационных возможностей с возрастом (рис. 1).

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет

10-11 years old 12-13 years old 14-15 years old 16-17 years old

Возраст / Age

Рис. 1. Уровень функциональных возможностей центральной нервной школьников

Fig. 1. CNS functional level in secondary school students

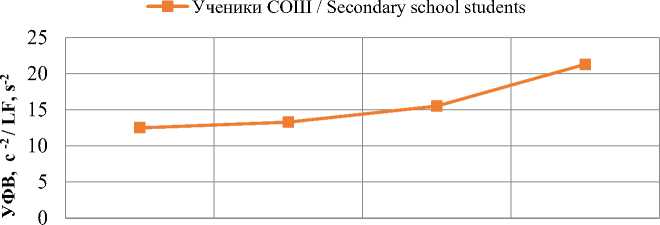

Эмоциональный компонент и уровень мотивации учеников СОШ. Уровень эмоциональной неустойчивости определялся в нашем исследовании по уровню нейротизма. Полу- ченные результаты свидетельствуют о наибольшей распространенности высокого и повышенного уровня среди детей 12–13 и 14– 15 лет (рис. 2).

Возраст /Age

Рис. 2. Количество школьников с высоким уровнем нейротизма

Fig. 2. Number of secondary school students with high levels of neuroticism

Почти у половины (45,5 %, n=50) учеников в возрасте 10–11 лет выявлен высокий уровень нейротизма, средний определен у трети учащихся (32,7 %, n=36), низкий – у 21,8 % (n=24). В возрастной категории 12–13 лет также преобладали дети с высоким (59,8 %, n=67) (p=0,26) и средним (34,8 %, n=39) (p=0,46) уровнями. Однако среди этой категории учащихся также выявлены дети с низким (4,5 %, n=5) и очень высоким уровнями (0,9 %, n=1). В возрастной группе 14–15 лет отмечено статистически значимо большее количество детей с низким уровнем нейротизма по сравнению с детьми 12–13 лет – 15,7 % (n=16) (p=0,045). В то же время высокий уровень данного показателя остается стабильно распространенным и выявлен у 56,6 % детей (n=57). Средний уровень нейротизма выявлен у 28,4 % школьников (n=29). В группе 16–17 лет отмечается снижение количества детей с высоким уровнем нейротизма (36 %, n=36), однако различия статистически незначимы (p=0,2); средний уровень выявлен у 44 % (n=44) (p=0,34), низкий – у 20 % (n=20) (p=0,15).

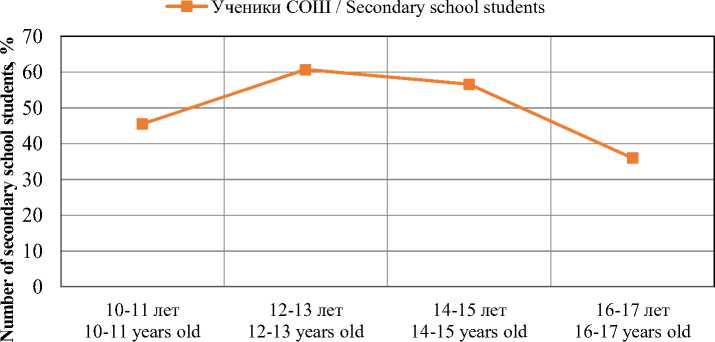

Согласно методике диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреевой) выделяются следующие уровни мотивационной активности:

-

1 уровень – продуктивная активность со значительным преобладанием познавательной мотивации к обучению и позитивным отношением к нему;

-

2 уровень – положительное отношение к учению и эффективная мотивация;

-

3 уровень – средний уровень с несколько сниженной мотивацией к познанию;

-

4 уровень – «школьная скука» и негативное отношение к учебе.

Распределение количества школьников с различным уровнем мотивационной активности в зависимости от возраста наглядно представлено на рис. 3. Отмечается явное снижение познавательной и эффективной мотивации с возрастом.

Возраст / Age

□ познавательная мотивация / cognitive motivation □ эффективная мотивация / effective motivation

□ сниженная мотивация / decreased motivation □ "школьная скука" / boredom at school

Рис. 3. Уровень мотивации школьников

Fig. 3. Level of motivation of schoolchildren

Результаты исследования школьной тревожности продемонстрировали высокий уровень почти у половины детей – 40,9 % (n=45), повышенный – у 11,8 % (n=13). Среди школьников возрастной категории 12–13 лет отмечено наибольшее число детей с высоким (63,6 %, n=59) и повышенным уровнями тревожности (22,7 %, n=25), при этом различия по сравнению с категорией 10–11 лет были статистически значимыми (p=0,042). В возрастных категориях 14–15 и 16–17 лет преобладали школьники с уровнем тревоги, не превышающим норму (61,7 % и 79 % соответственно). В группе 14–15 лет в состоянии повышенной тревожности находились 25,5 % (n=25) учащихся, в состоянии высокой тревожности – 12,7 % (n=8). Среди школьников 16–17 лет в состоянии повышенной тревожности находились 15 % учащихся (n=15), в состоянии высокой тревожности – 6 % (n=6).

Структура наиболее значимых факторов школьной тревожности среди обследованных детей представлена в табл. 2.

Таблица 2

Table 2

Structure of school anxiety factors in secondary school students, %

|

Фактор Factor |

10–11 лет 10–11 years old |

12–13 лет 12–13 years old |

14–15 лет 14–15 years old |

16–17 лет 16–17 years old |

|

Страх проверки знаний Test anxiety |

51,9 |

50 |

15,7 |

9,4 |

|

Страх отношения с учителями Student-teacher relationship anxiety |

28,8 |

38,4 |

5,1 |

4,1 |

|

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих Fear of disappointing others |

69,2 |

38,4 |

35,8 |

33,6 |

|

Социальный стресс Social stress |

19,2 |

28,8 |

17,9 |

24,1 |

|

Фрустрация потребности в достижении успеха Frustration of achievement need |

7,5 |

8,6 |

7,7 |

36,5 |

|

Страх самовыражения Fear of self-expression |

5,3 |

7,2 |

30,8 |

35,7 |

Структура факторов школьной тревожности учеников СОШ, %

Анализ взаимосвязи между функциональными показателями центральной нервной системы и психофизиологическими особенностями исследуемой группы выявил обратную корреляционную связь средней силы (r=-0,84) между УФВ и количеством детей с высоким уровнем тревожности в разных возрастных группах. Также существует прямая корреляционная связь слабой силы между уровнем тревоги и мотивации (r=0,33), что скорее всего обусловлено страхом не оправдать ожидания.

Заключение. Проведенное исследование наглядно демонстрирует динамику показателей функциональных возможностей нервной системы в подростковый период школьников. Отмечено, что функциональные возможности ЦНС обследованных школьников в преобладающем большинстве характеризуются значениями ниже средних возрастных, что наиболее характерно для детей в возрасте 12–13 и 14–15 лет. Несмотря на это в динамике выявлен значительный и быстрый рост уровня функциональных возможностей нервной си- стемы, что свидетельствует об успешной адаптации к условиям образовательной среды.

Аналогичное снижение уровня тревожности среди обследованных свидетельствует о адекватном влиянии условий обучения на учащихся, что способствует росту их функциональных резервов. Динамика уровня нейротизма повторяет изменения функциональных возможностей нервной системы – рост количества детей с высоким уровнем нейротизма характерен для возраста 12–15 лет. При этом наиболее высокий уровень тревоги, выявленный среди обследованных детей, также приходился на возраст 12–13 лет. Наиболее частой причиной являлся страх не оправдать ожидания, что указывает на высокую значимость в формировании повышенной тревожности не только образовательного учреждения, но и семьи. Уровень мотивации к обучению школьников явно снижается с возрастом, что, вероятно, обусловлено возрастными изменениями психики и вектора мотивации в подростковом возрасте.

Список литературы Роль эмоционально-мотивационного компонента в динамике функциональных возможностей нервной системы у школьников

- Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата обращения: 18.11.2023).

- Касимовская Н.А. Сравнительная характеристика заболеваемости выпускников школ и студентов медицинских вузов. Социальные аспекты здоровья населения. 2020; 66 (2): 5. URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1149/30/lang,ru/ (дата обращения: 18.11.2023). DOI: 10.21045/ 2071-5021- 2020-66-2-5.

- Российский статистический ежегодник. 2023. М.; 2023. 701.

- Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения: 18.11.2023).

- Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: избранные психологические труды. 2-е изд., стереотип. НПО МОДЭК, 1997. 416.

- Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология: учебное пособие для студентов педагогических вузов. М.: Покров, 2004.143.

- Четверик О.Н., Тарасова О.Л., Казин Э.М. Особенности психофизиологической- адаптации пятиклассников к различным режимам учебного процесса. Психология. Психофизиология. 2019; 12 (2): 89-97. DOI: 10.14529/jpps190208.

- Макарова В.В., Зорина И.Г. Невротические расстройства и расстройства поведения современных школьников. Непрерывное медицинское образование и наука. 2022; 17 (2): 20-26.

- Драпкина О.М., Федин А.И., Дорофеева О.А., Медведев В.Э., Карева Е.Н., Джиоева О.Н., Куклин С.Г., Соловьева Э.Ю., Абдулганиева Д.И., Ким З.Ф., ГригоровичМ.С., ШапошникИ.И., Коря-гина Н.А., Середенин С.Б. Влияние психосоциальных факторов риска на течение и прогноз сердечнососудистых заболеваний. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022; 21 (5): 64-70.

- Митина Г.В., Нугаева А.Н., Шурухина Г.А. Психология эмоций и мотивации: учебно-методическое пособие. Уфа. 2020. 110.

- Борискин М.Л., Улесикова И.В., Шатыр Ю.А. Мулик И.Г., Булатецкий С.В., Мулик А.Б. Возрастные и гендерные особенности предрасположенности человека к рискованному поведению. Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2018; 6 (4 (23)): 741-756.

- Судаков К.В., Умрюхин П.Е. Системные основы эмоционального стресса. М.: ГЭОТ АР-Медиа. 2010. 112.

- Гуцол Л.О., Гузовская Е.В., Серебренникова С.Н., Семинский И.Ж. Стресс (общий адаптационный синдром): лекция. Байкальский медицинский журнал. 2022; 1 (1): 70-80. DOI: 10.57256/2949-07152022-1-1-70-80.

- Бердников Д.В., Бобынцев И.И., Апчел В.Я. Саморегуляция как основа взаимодействия человека со средой. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2014; 4 (48): 228-234.

- Hogeveen J., Salvi C., Grafman J. Emotional Intelligence: Lessons from Lesions. Trends Neurosci. 2016; 39 (10): 694-705. DOI: 10.1016/j.tins.2016.08.007.

- Симонов П.В. Эмоциональный мозг. СПб.: Питер. 2021. 288.

- Боброва К.В. Мотивация достижения успеха у подростков. Народное образование. 2019; 2 (1473): 208-211.

- Рамазанова ЭА., Абдулатипова ЭА. Формирование у младших школьников позитивной мотивации к учебной деятельности как условие социальной адаптации. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2018; 12 (2): 87-92.

- Валиуллина Е.В. Потребность в достижении успеха и эмоциональность личности. Концепт. 2019; 9.

- Дерипаска Е.И., Маришин С.В. Мотивация подростков, обучающихся в общеобразовательной школе. Философия образования и проблемные пространства детства: сборник научных трудов на

- основе материалов XXVIII Международной конференции к 225-летию РГПУ им. А.И. Герцена. 13-15 апреля 2022 г. Санкт-Петербург; 2022: 162-167.

- Заусенко И.В, Озерова Е.В. Связь тревожности и мотивации к обучению у студентов. Педагогическое образование в России. 2019; 5: 90-96.

- Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика М.: Бахрах-М; 2011. 627.