Роль энергии внутримолекулярных связей в процессах пиролиза ПЭТФ

Автор: Саликов П.Ю., Шаповалов Ю.Н., Шутилин Ю.Ф.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Фундаментальная и прикладная химия, химическая технология

Статья в выпуске: 4 (62), 2014 года.

Бесплатный доступ

Утилизации полимерных отходов уделяют особое внимание. Основным видом использованных изделий из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) является тара из-под различного вида напитков. Рассмотрена переработка отходов ПЭТФ (бутылки, флаконы, упаковочная тара) методом пиролиза. Большинство предлагаемых методов непригодны для утилизации (переработки) отходов потребления по их загрязненности. Цель работы - разработка технологических основ и оптимальных режимов утилизации отходов ПЭТФ с получением полезных вторичных продуктов с учетом энергии химических внутримолекулярных связей. Применены научные основы переработки отходов ПЭТФ в полезные виды вторичной продукции, в частности установлены зависимости распада внутримолекулярных связей от температуры пиролиза методом математической обработки - дифференцирования полиномиальных уравнений изменения степени пиролиза, зависящих от температуры. Установлены оптимальные режимы переработки. Разработаны структурная схема установки для переработки загрязнённых отходов ПЭТФ пиролиза, методы управления переработкой в соответствии с заданным составом вторичной продукции. Рассмотрена возможность регулирования количества и видов топливных компонентов вторичной продукции за счет изменений параметров ведения процесса пиролиза. Определена эффективная температура пиролиза отходов ПЭТФ с учетом особенностей энергии внутримолекулярных связей.

Пиролиз, переработка, энергия связей, дифференцирование, пэтф, полимеры

Короткий адрес: https://sciup.org/14040311

IDR: 14040311 | УДК: 66.011

Текст научной статьи Роль энергии внутримолекулярных связей в процессах пиролиза ПЭТФ

Утилизации полимерных отходов уделяют особое внимание, в том числе переработке такого экологически сложного вещества как поли-этилентерефталат (ПЭТФ). Основным видом использованных изделий из ПЭТФ является тара из-под различного вида напитков. Ежегодно образуется в России свыше 750 тыс. т. отходов таких изделий, которые не утилизируются, загрязняют окружающую среду, создают угрозу экологической безопасности природы [1].

Теоретически возможны технологии переработки этих отходов, однако на практике ни одна из них не реализуется не только должным образом, но и в минимальных масштабах [2]. Большинство предлагаемых методов непригодны для утилизации (переработки) отходов потребления по их загрязненности.

Выделяется несколько основных направлений переработки полиэтилентерефталата, которые можно разделить на три основные группы: механические, химические и термические [4, 5].

При разработке теории и практики пиролиза полимеров почти не учитывается роль энергии химических внутримолекулярных связей в выборе наиболее эффективных условий получения преимущественно жидких и/или газообразных фракций [6].

В предлагаемой работе приведены некоторые сведения о возможных вариантах их переработки и аппаратурно-технологического оформления.

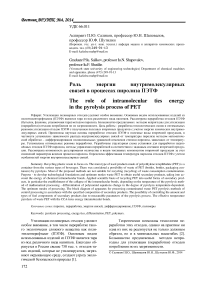

Эксперименты проводили на специально изготовленной лабораторной установке, согласно схеме (рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Блочная схема пиролизной установки.

Испытания проводили, применяя измельченные до 15*15±5 мм отходы ПЭТФ в течение 120-20 минут при давлении 0,1 МПа, вплоть до завершения пиролиза при данной температуре.

Полученные вещества после конденсации взвешивались и по разности их масс: исходной – твердой – газообразной – жидкой, каждой части определяли количество продукта пиролиза.

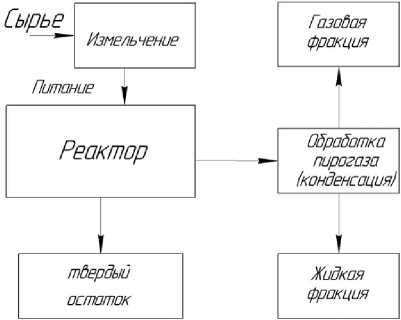

Эксперимент показал (рисунок 2), что естественное увеличение выхода газообразной фракции за счет пиролиза жидких продуктов при повышении температуры наблюдается в основном до 550 °C. При этом доля твердых отходов слабо (в пределах ошибки опыта) увеличивается.

Рисунок 2. Зависимости выхода продуктов пиролиза Gi, % от температуры t, °С

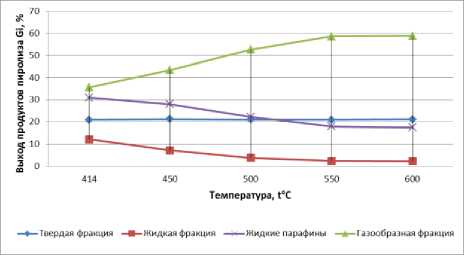

Рисунок 3. Содержание продуктов пиролиза при различных температурах

Исследовали изменение доли продуктов пиролиза при прогреве отходов при фиксированной температуре до окончания выделения газовой фракции. В соответствии с результатами, представленными на рисунке 3, наблюдается закономерное увеличение доли газовых продуктов, при уменьшении твердых остатков. Однако экстремальное (max при 400 °C) образование жидкостных фракций пиролиза вероятнее всего связано в данном случае с оптимизацией длины макромолекул и далее остатков (фрагментов) их пиролиза при 400 °C. Причем это изменение в характере деструкции (и пиролиза) наиболее заметно при температуре максимума выхода жидких продуктов – 400°C.

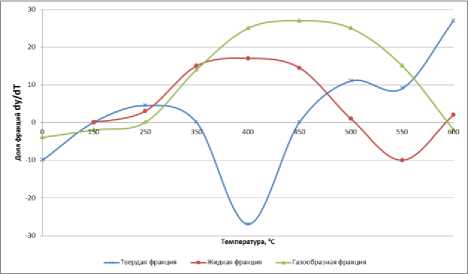

Для более четкого установления зависимости распада внутримолекулярных связей от температуры пиролиза была проведена математическая обработка – дифференцирование полиномиальных уравнений изменения степени пиролиза в зависимости от температуры. Исходные уравнения имели вид:

y = 0,0165x6 - 0,5617x5 + 7,3387x4 - 45,41x3 + 133,6x2 - 178,56x + 183,7 – для твердой фракции;

y = -0,0158x6 + 0,4854x5 - 5,5394x4 + 28,834x3 -68,45x2 + 72,033x - 27,067 – для жидкой фракции;

y = 0,0556x5 - 1,5348x4 + 14,917x3 - 59,899x2 + 98,836x - 52,733 – для газообразной фракции.

Дифференцирование показало хорошее совпадение экспериментальных (~400 °C) и расчетных (max при 400 °C) данных пиролиза, но уже на других примерах – продуктах пиролиза твердых и газообразных фракций.

Это подтверждает возможность учета чисто химических факторов – сильных и слабых связей в макромолекулах и их фрагментах пиролиза, о чем и свидетельствуют данные на рисунке 4. Вероятнее всего до температуры около 400°C распадаются слабые внутримолекулярные связи, а при более высокой температуре в пиролизе участвуют и более сильные связи цепей ПЭТФ.

Исходя из этого, считаем, что 400°C является наиболее эффективной температурой пиролиза ПЭТФ при Р~0,1МПа.

Рисунок 4. Дифференцированные уравнения (доля фракций dy/dT)