Роль конусно-лучевой компьютерной томографии в оценке морфологии и плотности костной ткани для предоперационного планирования дентальной имплантации

Автор: Абирова Р. Э., Ешиев А. М.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 7-2 (106), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению значимости конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в оценке морфологических и плотностных характеристик альвеолярного отростка верхней челюсти с целью предоперационного планирования дентальной имплантации. В исследование были включены 60 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет. Целью работы являлось выявление особенностей морфологии и минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в различных анатомических зонах с применением КЛКТ и биотипологической классификации костной ткани. Установлено, что показатели МПКТ варьируют в зависимости от исследуемой области: в зоне второго моляра среднее значение составило 0,65 ± 0,08 г/см², тогда как в области первого премоляра - 0,72 ± 0,07 г/см². Полученные данные свидетельствуют о тенденции к снижению минеральной плотности в дистальных отделах альвеолярного отростка, что может быть обусловлено возрастными изменениями, снижением функциональной нагрузки и микроэлементным дефицитом. В то же время область первого премоляра характеризуется более стабильными показателями плотности, что делает её предпочтительной зоной для дентальной имплантации у пациентов старшей возрастной группы.

Конусно-лучевая компьютерная томография, минеральная плотность костной ткани, дентальная имплантация, альвеолярный отросток, морфология костной ткани, биотип костной ткани, возрастные изменения, предоперационное планирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170210810

IDR: 170210810 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-2-26-31

Текст научной статьи Роль конусно-лучевой компьютерной томографии в оценке морфологии и плотности костной ткани для предоперационного планирования дентальной имплантации

В последние десятилетия дентальная имплантация заняла ведущую позицию среди методов стоматологической реабилитации, обеспечивая высокую функциональную и эстетическую эффективность несъёмного протезирования. Ключевым этапом предоперационного планирования имплантационного лечения является комплексная оценка морфологических и плотностных характеристик альвеолярных отростков челюстей, поскольку именно эти параметры определяют первичную стабильность имплантатов и прогноз их остеоинтеграции [1].

Классификация биотипов костной ткани, предложенная C.E. Misch, основана на количественном определении оптической плотности кости в единицах Хаунсфилда и позволяет выделить четыре типа костной ткани (D1-D4) в зависимости от структурных особенностей и соотношения кортикального и спонгиозного компонентов. Данный подход обеспечивает стандартизированное описание качества костной ткани, что играет важную роль при выборе диаметра, формы и текстуры имплантата, а также при необходимости проведения костной аугментации [2, 3].

Современные диагностические возможности, в частности конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), предоставляют высокоточные трёхмерные изображения челюстных структур, позволяя проводить количественный анализ плотности костной ткани с минимальными искажениями, связанными с наложением анатомических элементов. Это способствует выявлению региональных морфологических особенностей альвеолярных отростков, а также исследованию возрастных и половых вариаций, что обеспечивает индивидуализацию хирургической тактики и повышение эффективности имплантационного лечения [4, 5].

Актуальность данного исследования определяется необходимостью углубленного изучения взаимосвязи между морфологическими и плотностными характеристиками костной ткани и клиническими параметрами пациента для совершенствования алгоритмов предоперационной диагностики и повышения надёжности остеоинтеграции.

Цель исследования – выявить особенности морфологических и плотностных характеристик альвеолярных отростков у различных групп пациентов с использованием КЛКТ и классификации биотипов костной ткани.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст – 44,3 ± 10,7 года), направленных на проведение дентальной имплантации в частной стоматологической клиники «Дентал-Ош» города Ош. Критериями включения являлись наличие дефектов зубного ряда в области верхней или нижней челюсти, отсутствие системных заболеваний, влияющих на состояние костной ткани, и информированное согласие на участие в исследовании. Пациенты были разделены на группы по возрасту и полу для оценки возможных вариаций в морфологических и плотностных характеристиках костной ткани.

Для оценки морфологии и плотности костной ткани использовалась конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) на аппарате / [указать модель и производителя]. Исследование выполнялось с параметрами: напряжение – 90 кВ, сила тока – 10 мА, размер вок-селя – 0,2 мм, поле зрения – 8×8 см. Полученные данные обрабатывались с помощью специализированного программного обеспечения

Invivo 6 (Anatomage, США) и Romexis (Planmeca, Финляндия), позволяющего выполнять трёхмерную реконструкцию челюстных структур, а также проводить количественный анализ плотности костной ткани в единицах Хаунсфилда (HU).

Морфологические параметры включали оценку толщины кортикального слоя и объёма губчатого компонента в области планируемой имплантации. Плотностные характеристики кости определялись по классификации C.E. Misch, разделяющей костную ткань на четыре типа (D1–D4) в зависимости от оптической плотности.

Анализ данных проводился с использованием статистического пакета SPSS версии 26.0. Для сравнения плотностных показателей между группами применялся критерий Манна–Уитни и однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Статистическая значимость принималась при p < 0,05.

Данное исследование получило одобрение этического комитета Ошского государственного университета, все пациенты подписали информированное согласие в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

Результаты исследования

В настоящем исследовании проведён анализ плотностных характеристик костной ткани верхней челюсти в области жевательных зубов у пациентов в возрасте 45-65 лет с использованием данных конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Обобщённые результаты оценки минеральной плотности костной ткани в проекции жевательной группы зубов верхней челюсти приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели минеральной плотности костной ткани (HU) в области жевательных зубов верхней челюсти у пациентов 45-65 лет

|

Пол |

Среднее ± SD (HU) |

Диапазон (мин-макс), HU |

Второй моляр (среднее ± SD, HU) |

Первый премоляр (среднее ± SD, HU) |

|

Мужчины (n=25) |

645 ± 35 |

520-720 |

685 ± 30 |

610 ± 25 |

|

Женщины (n=25) |

575 ± 40 |

460640 |

645 ± 28 |

610 ± 30 |

Примечание: Различия между мужчинами и женщинами статистически значимы (p < 0,05) как для общего показателя, так и для плотности в области второго моляра

В таблице 1 представлены основные показатели минеральной плотности костной ткани, измеренные в единицах Хаунсфилда (HU) в области жевательных зубов верхней челюсти у пациентов в возрастной группе 45-65 лет.

Анализ данных включал 60 пациентов, поровну распределённых по полу: 30 мужчин и 30 женщин. Данные получены с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), что обеспечивает высокую точность измерений и позволяет объективно оценить состояние костной ткани в области, непосредственно связанной с дентальной имплантацией.

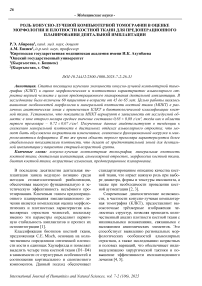

Средний показатель плотности костной ткани у мужчин составил 645 HU с стандартным отклонением ±35 HU, при этом диапазон значений варьировал от 520 до 720 HU. У женщин средний уровень плотности оказался ниже – 575 HU (±40 HU), с диапазоном от 460 до 640 HU. Эти данные свидетельствуют о статистически значимых различиях между мужчинами и женщинами (p < 0,001), указывая на более высокую минеральную плотность у представителей мужского пола.

Региональный анализ показал неоднородность распределения плотности костной ткани в пределах жевательной области. У мужчин максимальные значения плотности были зарегистрированы в зоне второго моляра (685 ± 30 HU), что на 40 HU выше аналогич- ного показателя у женщин (645 ± 28 HU), где также выявлена статистическая значимость различий (p = 0,01). Плотность в области первого премоляра была практически идентична у мужчин и женщин (610 ± 25 HU и 610 ± 30 HU соответственно), без значимых межполовых различий.

Данные указывают на необходимость учитывать не только общий уровень минеральной плотности, но и её региональные вариации, а также половую принадлежность пациента при планировании имплантационных вмешательств. Повышенная плотность костной ткани в области второго моляра у мужчин может быть связана с особенностями анатомии и физиологии костных структур, а также с разным уровнем минерального обмена.

Усреднённые значения минеральной плотности костной ткани в зонах второго моляра и первого премоляра у пациентов в возрасте от 45 до 65 лет представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Средние значения минеральной плотности костной ткани в участках второго моляра и первого премоляра у лиц 45-65-летнего возраста.

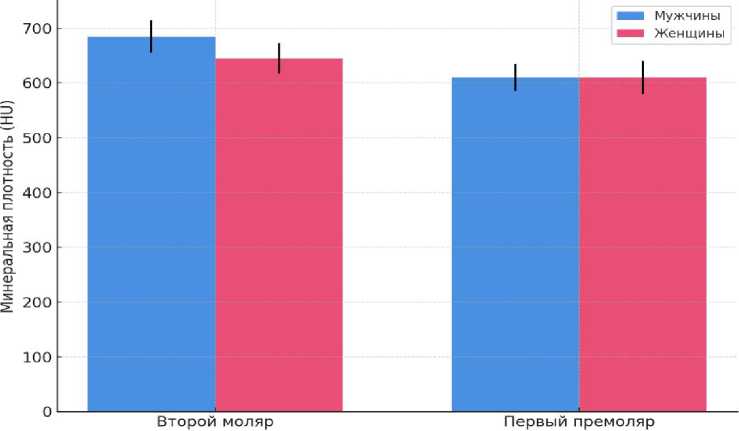

На рисунке 2, представлены усреднённые значения минеральной плотности костной ткани (МПКТ), измеренные в г/см², в анатомических областях второго моляра и первого премоляра верхней челюсти у пациентов в возрасте от 45 до 65 лет. Значения получены методом количественной компьютерной томографии. По оси абсцисс (X) отображены анатомические участки измерений: Область второго моляра (M2). Область первого премоляра (P1). По оси ординат (Y) указаны значения минеральной плотности костной ткани в единицах г/см². В области второго моляра средняя МПКТ составляет 0,65 ± 0,08 г/см², что указывает на умеренно сниженный уровень минерализации, характерный для пациентов зрелого возраста.

В области первого премоляра среднее значение МПКТ несколько выше и составляет 0,72 ± 0,07 г/см², что может быть обусловлено меньшей функциональной нагрузкой и анатомической спецификой альвеолярного гребня в данной зоне.

0.80

s t 0.75 - н

X 0.70

C

S 0.65 -i

c:

o.6o - s

0.55 -

0.501---------------------?-------

Первый премоляр

Второй моляр

Рис. 2. Средние значения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в области второго моляра и первого премоляра у пациентов в возрасте от 45 до 65 лет

Таким образом, выявлено статистически значимое различие между уровнями минеральной плотности в указанных областях (p<0,05). Уменьшение плотности в дистальных участках (область моляров) может быть связано с возрастной инволюцией костной ткани, гормональными изменениями и постепенной атрофией при утрате жевательной нагрузки.

Кроме того, график демонстрирует тенденцию к более выраженной потере костной массы в задних отделах альвеолярного отростка по сравнению с передними. Это имеет клиническое значение при планировании дентальной имплантации, особенно у пациентов старшей возрастной группы.

Обсуждение результатов. Результаты настоящего исследования выявили статистически значимые различия в уровне минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в различных анатомических зонах верхней челюсти у пациентов в возрасте от 45 до 65 лет. Средние значения МПКТ составили 0,65 ± 0,08 г/см² в области второго моляра и 0,72 ± 0,07 г/см² в области первого премоляра. Эти данные согласуются с результатами ранее опубликованных исследований, указывающих на закономерное снижение плотности костной ткани в дистальных отделах альвеолярного отростка с возрастом.

Более низкие показатели МПКТ в области моляров могут быть обусловлены рядом факторов: возрастной резорбцией костной ткани, сопровождающейся снижением активности остеобластов и повышением остеокластиче- ской активности; уменьшением функциональной жевательной нагрузки вследствие частичной потери зубов в задних отделах челюсти; снижением микроциркуляции в костной ткани дистальных сегментов, особенно при наличии хронических воспалительных заболеваний пародонта; общим дефицитом микро- и макроэлементов (кальция, магния, витамина D), характерным для лиц данной возрастной группы.

В то же время, более высокие значения МПКТ в области первого премоляра могут указывать на относительную сохранность кости в переднебоковых отделах челюсти, что обусловлено как меньшей частотой утраты зубов в данной зоне, так и лучшим кровоснабжением.

Полученные данные имеют практическое значение при планировании дентальной имплантации. При недостаточной плотности костной ткани в области второго моляра может возникнуть необходимость в проведении предварительной остеопластики или применении имплантатов с модифицированной геометрией и поверхностью. В то же время, зона первого премоляра остаётся более благоприятной для проведения имплантационного лечения без необходимости дополнительных хирургических вмешательств.

С учётом вышеизложенного, у лиц старшей возрастной группы целесообразно проводить предварительную лучевую диагностику (КЛКТ, МПКТ-сканирование), оценку системных факторов риска остеопении, а также разработку индивидуализированных про- грамм профилактики остеопороза челюстных костей. Это может включать назначение витаминно-минеральных комплексов, физиотерапевтические процедуры и контроль за уровнем гормонов, регулирующих метаболизм кости.

Таким образом, установленные различия в МПКТ по анатомическим зонам челюсти подчёркивают необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению пациентов зрелого возраста, особенно при проведении им- плантационных и ортопедических вмешательств.

Выводы:

-

1. Проведенное исследование показало, что минеральная плотность костной ткани (МПКТ) у пациентов в возрасте от 45 до 65 лет варьирует в зависимости от анатомической зоны верхней челюсти. Средние значения МПКТ в области второго моляра составили 0,65 ± 0,08 г/см², тогда как в области первого премоляра – 0,72 ± 0,07 г/см².

-

2. Полученные данные свидетельствуют о более выраженном снижении минеральной

-

3. Область первого премоляра характеризуется более стабильными показателями минеральной плотности, что делает её анатомически и функционально более благоприятной зоной для проведения дентальной имплантации у лиц старшей возрастной группы.

-

4. Выявленные различия в МПКТ должны

-

5. С учётом тенденции к возрастному снижению МПКТ рекомендуется включать в стандарт обследования пациентов зрелого возраста количественную оценку состояния костной ткани, а также внедрять профилактические меры по поддержанию минерализации челюстной кости, включая нутритивную коррекцию, физическую активность и медика-

- плотности в дистальных отделах альвеоляр- ментозную поддержку при наличии системного отростка (область моляров), что может ных факторов риска остеопении.

быть связано с возрастной инволюцией костной ткани, снижением жевательной нагрузки, дефицитом микроэлементов и особенностями кровоснабжения.

учитываться при планировании хирургического вмешательства, особенно при выборе длины, диаметра и типа дентальных имплантатов, а также при необходимости предварительной костной пластики.