Роль культуры в социокультурных концепциях общественного развития

Автор: Бирюкова Т.С.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 10 (52), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются оценки роли культуры в жизни общества. Подробно рассмотрены некоторые наиболее значимые положения социокультурных концепций Огюста Конта и Питирима Сорокина. При анализе взглядов по оценке роли культуры в жизни общества показано, что сфера культуры не только многогранна, но ее влияние на социальные процессы исторически изменялось.

Концепция, культура, общество, развитие общества, социокультурная динамика, социокультурная трансформация

Короткий адрес: https://sciup.org/140274009

IDR: 140274009 | УДК: 316.7

Текст научной статьи Роль культуры в социокультурных концепциях общественного развития

Вопросы культуры стали предметом пристального философского анализа в XIX веке в период острых экономических и социальнополитических проблем общественного развития в Западной Европе. Тогда сформировались противоположные взгляды о роли культуры в жизни общества - «оптимистический» и «пессимистический», которые становились основой социокультурных концепций.

Прежде чем перейти к рассмотрению социокультурных концепций, обозначим, что «концепция (лат. сoncepcio – понимание, система) – это определенный способ понимания, трактовки какого-либо явления, процесса, предмета, основная точка зрения на предмет или явление, руководящая идея для их систематического освещения»1. При анализе взглядов по оценке роли культуры в жизни общества необходимо учитывать, что сфера культуры многогранна и сложна, и при этом является весьма гибкой – она подвержена изменениям, развивается, иначе говоря, является живым процессом.

Рассмотрим более подробно некоторые наиболее значимые положения социокультурных концепций зарубежных исследователей. Каждому из них по-разному виделось развитие мировой ситуации, при этом, есть и некоторые общие моменты, в частности, акцент на культурном аспекте.

Огюст Конт (1798—1857), французский философ, один из основоположников социологии XIX века, сосредоточился на анализе культурных закономерностей развития и функционирования общества. По его мнению, законы эволюции социального организма сходны с природными – так общество рассматривали позитивисты.

«Система Конта содержит одновременно две тенденции: объективистскую, связанную с идеей прогресса социального познания, а поэтому разделяющую общество и культуру, и культурно-аналитическую...»2. По мнению О. Конта, в основе развития, эволюции общества лежит принцип сотрудничества (кооперации), а также, «два закона: закон двойной эволюции – социальной и интеллектуальной и закон трех стадий течения социокультурного времени»3.

Идея первого закона заключается в том, что развитие общества – основа социальной эволюции. А развитие интеллекта и духовноинтеллектуальных форм самовыражения – источник развития всякого общества. Конт воспринимает развитие общества как процесс, видит этот процесс как «прогресс духа», «прогресс человеческого разума». В ходе социальной эволюции, в стремлении познать мир общество проходит три стадии:

-

• теологическая стадия, характерные особенности которой – господство религиозной культуры и теософского восприятия мира. Все события трактуются на основе религиозных представлений. Здесь, на этой стадии, религия - основа социальных отношений: согласовывает отношения индивида и общества между собой, между группами общества (сословиями), направляет на организацию определенных социальнополитических институтов. В государственно-политическом устройстве данная стадия подобна, как правило, абсолютной монархии;

-

• метафизическая стадия. Её сущность в смене религиозного образа мыслей, мировоззрения на философско-теоретическое. Основной фактор перехода к этой стадии - развитие интеллекта и технических достижений. О. Конт считает, что интенсивное интеллектуальное развитие имеет социально-политическое последствие - социальные движения, революционный кризис;

-

• позитивная (научная) стадия. Этой стадии присущи упорядоченность, стабилизация социального развития, созданные на основе научного знания. Здесь на первый план выходит деятельность отдельных наук, эмпирическим путём изучающих конкретные области действительности. Наука как высшее достижение интеллектуальной истории человечества. Происходит создание демократических институтов, организация политической жизни общества. Значимая роль позитивизма в том, что он дал начало многим новым течениям в социальных науках, в философии, и даже в естествознании.

На каждом этапе развития разума свои определенные формы хозяйства, политики, общественной организации, как и свои методы познания, соответствующие духу времени. Переход от одной стадии к другой по Конту определяет не только эволюцию человеческого мышления, но и развитие общества вообще, то есть движущей силой истории он считал прогресс знания.

Итак, в концепции О. Конта социальные процессы определяются духовно-интеллектуальными. Идеи управляют и переворачивают мир, весь социальный механизм покоится на мнениях. Культура (идеи, концепции, мнения) становится объективным регулятором социального, является проводником основной идеи, значения, ценности в сознание человека. И они действенны в силу их практического признания. Через действия людей религиозный образ мира трансформируется в социальные институты, метафизический реализуется в социальных процессах, научноидеологический приводит к стабилизации социального развития.

В общественном развитии культура первична; на каждом этапе развитие культуры связано с борьбой идей, то есть с выдвижением альтернатив, их обсуждением и активной поддержкой, либо с пассивным признанием одной из них в качестве объективно правильной. Став фактически действенной, эта альтернатива через посредство поведения, ориентированного на поддержку, превращается из объективно правильной в просто объективную, то есть в жесткий социальный факт, не переставая при этом быть фактом культуры.

Питирим Сорокин (1889-1968) — крупнейший русский и американский социолог, автор одной из наиболее уникальных и оригинальных культурологических концепций ХХ века. Сорокин сформулировал теорию суперсистем культуры. В своей работе

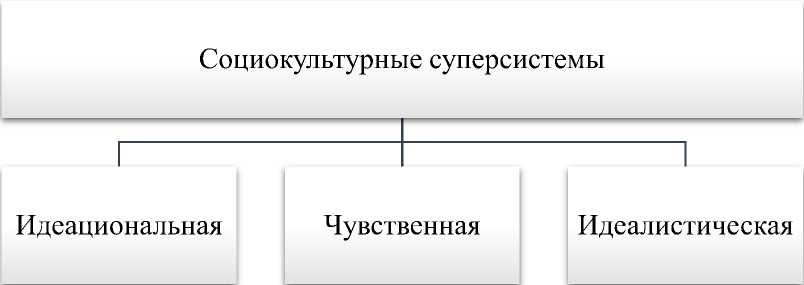

«Социальная и культурная динамика» автор изложил совершенно новую теорию культурно-исторического процесса, которая очень сильно отличалась от уже существующих концепций. Сорокин утверждает в своей книге, что каждой культуре свойственно умирать, то есть, что каждая культура имеет свой определенный срок существования. Основными системами культуры в обществе, согласно мнению ученого, являются язык, наука, философия, религия, изящные искусства, мораль, право прикладная технология, экономика, политика. Кроме них существуют еще более широкие культурные единства, которые П. Сорокин называет суперсистемами. Он выделяет три суперсистемы (рисунок 1), 4 отличающиеся ценностными характеристиками.

Рисунок 1. Суперсистемы по П. Сорокину

Исторический процесс, по его мнению, представляет собой периодическую смену данных суперсистем.

-

4 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П.А. Сорокин. - СПб. : Изд-во РХГИ, 2000. - 1054 с.

-

• Идеациональная культура основывается на единой реальности и ценности Бога, приближение к которому становится смыслом человеческой жизни (буддийская культура, культура европейского Средневековья до конца ХII века). Героями культуры становятся божества, ангелы, святые, грешники. Все направлено на то, чтобы приблизить верующего к Богу.

-

• Чувственная культура зародилась в XVI веке и продолжается до сих пор. Но это угасающая культура. Ее ценности в повседневном, земном мире, ее героями становятся простые люди: рабочие, домохозяйки, преступники и сумасшедшие. Цель чувственной культуры - успокоить уставшие и возбужденные нервы. Она лишена морали, религии. Такая культура обречена на гибель, но Сорокин не видит в этом ничего страшного. Он усматривает в этом естественный процесс. Культура может сохранить свой творческий потенциал только в том случае, если подвергнется изменениям.

-

• Идеалистическая культура. К ней относятся культура Западной Европы XIII-XIV вв. и греческая культура V-IV вв. до н.э. Она носит переходной характер, поскольку объединяет в себе ценности первых двух (например, древнегреческая, ренессансная), так как ее ценности принадлежат как Небу, так и Земле.

П. Сорокин, разработав систему социологии, в сущности выступил против предшествующей социологии, изучавшей «психические реальности». Он считал, что «социология должна строиться по типу естественных наук», но в смысле объективности методов, а не тождества предметов исследования. Ни о каком противопоставлении «наук о природе» и «наук о культуре» не может быть и речи. Освобождение социологии от психологизма и субъективизма возможно, если она будет изучать только акты поведения, доступные наблюдению и измерению. При этом социология должна опираться на объективные методы, на измерение и качественные процедуры получения фактического материала. Приемы интроспекции и «понимания» следует признать побочными, вспомогательными методами. В связи с этим он выступил против нормативно-ценностного подхода в социологии, который «должен быть изгнан», ибо при таком подходе объективным мерилом становится сам исследователь, заменяющий изучаемые явления собственными представлениями. Игнорируя индивидуальные, внутрипсихологические процессы, П. Сорокин призывает описывать внешние факты, но не всю социальную жизнь. При этом выделяет три основные формы актов поведения людей: дозволенные, должные и рекомендуемые. Однако в последующие годы он отказывается от этой наивной схемы и формулирует исходный тезис о том, что социальное поведение основано на психофизических механизмах, что субъективные аспекты поведения «переменные» величины. В результате «коллективному рефлексу» он придает значение интегрирующего вектора всей общественной жизни.

Центральной в его творчестве является тема социокультурной динамики, в разработке которой основное понятие — «ценность». Он пишет, что «именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры». В своих работах П. Сорокин дает определение и описание таких понятий, как культурная интеграция, система культур, социальные процессы, социокультурные флуктуации. Он исследует флуктуации в системе культуры: в сфере искусства, науки, этики и права, соотношение между типами культур и типами личности, почему и как происходят социокультурные изменения5 . В широком смысле социокультурным он называет весь этот мир, который создан Человеком. Его составные части6 обобщенно можно отнести к духовной, материальной и социальной культуре. При этом использует интегрирующее их понятие «смыслы».

Духовная культура представлена как идеологическая вселенная смыслов, материальная — как их воплощение, социальная культура — как действия и поступки, в которых индивиды и группы индивидов применяют эти смыслы. Социокультуру в узком понимании определяет, как одну из цивилизаций, которую трактует как культурную сверх систему. Она обладает своей ментальностью, собственной системой знаний, философии и мировоззрения, своей религией, искусством, нравами, законами, социальной организацией, социальными отношениями и собственным типом личности со свойственным только ему менталитетом и поведением. Культуру он исследует как более широкое, емкое понятие, включающее в себя и общество.

По мнению П. Сорокина, реально существующая социальная или культурная система состоит из трех основных компонентов7 (рисунок 2).

система идей, ценностей и значений (составляют основу целостности системы)

совокупность физических объектов и процессов (являются средствами объективации указанных идей, ценностей, значений)

человеческие индивидуумы (генерируют, воспринимают и используют идеи, являются их носителями)

Рисунок 2. Социальная или культурная система по П. Сорокину

Всякая социокультурная система, по П. Сорокину, — это творение человека. Но и сам человек является существом интегральным, продуктом социокультуры, усвоившим определенные ценности. Любой человек вписан в социокультурную систему. Люди вступают в систему социальных отношений под влиянием бессознательных (рефлекторных), биосознательных (чувство голода, жажды) и социосознательных (значения, нормы, ценности) регуляторов. При этом бессознательное и биосознательное контролируется и регулируется социосознательным.

П. Сорокин делает вывод о том, что с помощью социо-эмпирических исследований культурных качеств (значений, ценностей, норм), скрытых в социосознании индивидов и проявляющихся в их деятельности, можно обнаружить периоды человеческой истории, отличные друг от друга, различные цивилизации. Каждая из них уникальна и неповторима, переживает периоды зарождения, расцвета и упадка, происходит смена одних ценностей другими. Таким образом, он разработал цивилизационную теорию, в которой социокультура и цивилизация оказываются синонимами. В современной социологической теории наметилась тенденция четкого разграничения этих двух понятий, что во многом обусловлено новыми качествами, характеризующими исторический прогресс.

П. Сорокин, разработав свою систему, выступил против предшествующей социологии, субъективизма и психологизма. Его основной тезис о том, что социальное поведение основано на психофизических механизмах, предполагает исследование как поведения, так и его побуждений. При этом он считает необходимым изучение деятельности индивидов, что позволяет увидеть их субъективный смысл, значения, ценности, нормы. Последние определяют характер и особенности выделенных им суперсистем, или типов цивилизаций.

В книге «Социальная и культурная динамика»8 Сорокин четко показывает, что кризис культуры проявляется во всем: в мировоззрении, в системе истин, в формах искусства, в ценностях, в этике и правовой системе. Изначально по Сорокину кризис дает о себе знать в формах искусства, то есть в дезинтеграции, хаотичности, эклектичности, примитивизации и иррационализации различных видов искусства. Кризис наблюдается и в системах истины, в том числе и в науке, которая достигла такого высокого уровня развития, что многие ее концептуальные, методологические и гносеологические трудности усматриваются в кризисе традиционных концепций.

Каждой суперсистеме свойственны свои детерминирующие культурные качества. Анализируя греко-римскую и западную культуры П. Сорокин выделяет четырнадцать основных сфер, в рамках которых существует цикл. Данный цикл состоит из трех фаз: мысленное создание идеи — ее идеальное воплощение — создание чувственного образа. Трехфазная модель социального и культурного развития позволяет выделить в истории европейской цивилизации ее древний, средневековый и современный этапы. Однако П. Сорокин оговаривает тот момент, что в истории каждого народа этот трехфазный цикл не повторяется, зато воспроизводится в существовании различных обществ и культур.

Таким образом, мы видим, насколько взаимосвязаны, казалось бы, разноплановые историко-культурологические теории. Понять сущность культуры можно лишь через призму деятельности человека, народов, населяющих планету. Культура не существует вне человека. Она изначально связана с человеком и порождена тем, что он постоянно стремится искать смысл своей жизни и деятельности, и, наоборот, нет ни общества, ни социальной группы, ни человека без культуры и вне культуры.

Список литературы Роль культуры в социокультурных концепциях общественного развития

- История и философия науки. Словарь-минимум. Для аспирантов и соискателей. Екатеринбург. Редакционно-издательский отдел УрИ РАНХиГС. 2012. - 32 с.

- Ионин, Л. Г. Социология культуры. -4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. - 427 с.

- Очерки по истории теоретической социологии XIX- нач. XX в. / Отв. ред. Ю.Н. Давыдов. - М.: Наука, 1994 - 239 с.

- Социология / Под общ. ред. Э. В. Тадевосяна. - М.: Знание, 1998. - 271 с.

- Петухова JI. Г. Искусство как фактор социокультурной динамики в философии Питирима Сорокина: Автореф. дисс.. канд. филос. наук. - М., 1996.

- Конт О. Курс позитивной философии // Родоначальники позитивизма. Вып. 1. - СПб., 1912.

- Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. - М.: Астрель, 2006.- 1176 с.

- Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П.А. Сорокин. - СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. - 1054 с.