Роль малого предпринимательства в обеспечении экономической безопасности России

Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 (18), 2017 года.

Бесплатный доступ

Принятие в мае 2017 г. новой Стратегии экономической безопасности России стало важной вехой в осмыслении тех ключевых задач в области хозяйственного и социального развития РФ, которые уже в ближайшей перспективе предстоит отразить в единой системе документов стратегического планирования в стране. Данная в Стратегии формулировка основных угроз экономической безопасности и наиболее значимых путей их преодоления, конечно, не подменяет собой всей системы документов стратегического планирования, но достаточно четко позиционирует те условия, при которых реально обеспечить устойчивое, инновационно ориентированное развитие экономики страны, ее растущую конкурентоспособность и пр. Особенностью Стратегии выступает, в частности, то, что, будучи ориентиром для деятельности органов публичной (государственной и муниципальной) власти, она одновременно затрагивает многие вопросы, касающиеся функционирования частно-предпринимательского (рыночного) сектора экономики и, соответственно, важные интересы и тенденции развития различных групп хозяйствующих субъектов. К числу таковых относятся в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства. В этом контексте в статье рассматриваются вопросы формирования в экономике России сбалансированной предпринимательской среды в качестве одного из условий экономической безопасности государства.

Экономическая безопасность, стратегическое планирование, малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка и регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149131211

IDR: 149131211 | УДК: 332.2 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.4.3

Текст научной статьи Роль малого предпринимательства в обеспечении экономической безопасности России

DOI:

Экономическая безопасность: тенденции и угрозы

Принятие новой Стратегии экономической безопасности Российской Федерации [14] (предшествующий аналогичный документ утверждался Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина еще в 1996 г. [11]) во многом обозначает ключевые векторы для подготовки всех документов стратегического планирования (далее – СП), предусмотренных 172-м ФЗ 2014 г. [15] и дает конкретизацию ряда основных положений (экономический блок), изложенных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, кото © Бухвальд Е.М., 2017

рая была утверждена Указом Президента РФ в конце 2015 г. [13].

Систематизация основных угроз экономической безопасности страны и указание на наиболее эффективные пути их преодоления не является лишь некоей традицией в современной системе государственного управления. Видение этих угроз и путей их преодоления, особенно на стратегическом горизонте, выступает необходимым условием концентрированного отражения тех «болевых точек», компенсация которых будет иметь важное, если не решающее, значение для осуществления всех планов в области хозяйственного и социального развития страны [17; 18].

В этой связи следует указать и на одну важную особенность стратегических документов по вопросам безопасности Российской Федерации, принятых в 2015 г. и 2017 г., по сравнению с аналогичными документами, принимавшимися ранее. Это, как было отмечено выше, их встроен-ность в единую систему документов СП, предусмотренных 172-м ФЗ 2014 года. Конечно, и после одобрения стратегий 1996 г. и 2009 г. [12] принимались некие планы по практической реализации этих документов. Однако все это – не более чем паллиатив реальной интеграции требований экономической безопасности в единую систему долгосрочного планирования в стране. Обозначенный в 172-м ФЗ переход к системе СП переводит такую интеграцию во вполне реальную плоскость. Более того, Стратегия 2017 г. прямо указывает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, Центральный банк РФ, государственные корпорации, компании с преобладающим участием Российской Федерации обязаны формировать свои планы стратегического развития в соответствии с требованиями Стратегии экономической безопасности.

Непосредственно в перечне документов СП, приведенном в 172-м ФЗ, Стратегия экономической безопасности прямо не упоминается. Однако это не может быть основанием для отчуждения этой Стратегии от всей взаимосвязанной системы документов стратегического планирования. Это определяется тем, что ч. 3 ст. 11 172-го ФЗ «Документы стратегического планирования» относит к документам СП, разрабатываемым в рамках целеполагания на федеральном уровне, не только стратегию национальной безопасности РФ, но и также основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения национальной безопасности России. Очевидно, что предзаданная этим документам по национальной безопасности функция целеполагания в системе СП реализуема только в случае полной согласованности этих документов и конкретности их основных положений.

Данное требование исходит из положений ч. 11 ст. 7 172-го ФЗ «Принципы стратегического планирования», которая устанавливает, что во всех документах СП «должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки».

По сравнению с документом 1996 г. новая Стратегия экономической безопасности характеризуется целым рядом особенностей, что закономерно отражает существенное (более чем за 20 лет) изменение экономических, социально-политических и иных условий для государственного строительства в России, для позиционирования страны в современном мире. Так, в документе 2017 г. значительно больше внимания уделено тем угрозам экономической безопасности страны, которые связаны с действием факторов внешнего характера, включая не только нынешние санкционные меры, но и долговременные объективные изменения на мировых рынках, в системе мирохозяйственных связей, в направлениях технического прогресса и пр. Это – изменения, которые безальтернативно диктуют инновационный «прорыв» и структурную модернизацию как наиболее существенные предпосылки обеспечения экономической безопасности страны на всю предстоящую перспективу.

Аналогично Стратегия 2017 г., в отличие от документа 1996 г., уже не отражает социальноэкономическую специфику начального этапа реформ. В формулируемых ею угрозах экономической безопасности фокусируется та ситуация, которая сложилась в стране уже в результате длительного периода преобразований, многие из которых имели как позитивные, так и, увы, негативные последствия, оставившие за собой большой шлейф нерешенных проблем экономического, социального и иного характера. Именно этим, наверное, и можно объяснить то, что, несмотря на длительный срок между принятием двух названных стратегий, в ряде позиций они просто повторяют друг друга, фактически констатируя то, что многие угрозы, сложившиеся еще в середине 1990-х гг., продолжают оставаться таковыми и в настоящее время.

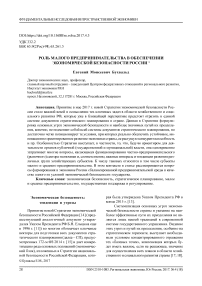

Однако полной логической преемственности между документами не просматривается. Во-первых, в Стратегии 2017 г. нет никакой информации и анализа того, как были реализованы целевые установки предшествующего аналогичного документа стратегического характера. В результате практически невозможно дать оценку того, какие угрозы экономической безопасности, отмеченные в середине 1990-х гг., были полностью или частично устранены; какие угрозы в той или иной мере сохранились, модифицировались и пр. Соответственно, в документе 2017 г. нет и указаний на то, какие именно причины объективного или субъективного плана не позволили ре- шить те проблемы экономической безопасности страны, которые были отмечены еще 20 лет назад. Сказанное можно проиллюстрировать следующими примерами (см. таблицу).

Во-вторых, логическую связь и преемственность документов нарушает то, что в них близкие по характеру потенциальные угрозы экономической безопасности страны формулируются по-разному. Например, в документе 1996 г. речь шла об угрозах, связанных с растущей имущественной дифференциацией населения страны; в документе 2009 г. речь шла уже об угрозе в плане уровня социального и имущественного неравенства населения, а в документах 2015 г. и 2017 г. – об усилении дифференциации населения по уровню доходов . Между тем имущественная и социальная дифференциация, а также дифференциация населения по уровню доходов – различные социально-экономические тренды, которые и подчиняются разным закономерностям и потенциально могут генерировать разные по характеру угрозы для общества.

Нет четкой ясности и с трактовкой угроз, связанных с пространственными трендами развития российской экономики. Анализ выдержек, приведенных в таблице, показывает, что здесь как бы микшируются два разных по сути процесса: дифференциация в социально-экономи- ческом развитии субъектов Федерации и неравномерное развитие регионов (диспропорции в уровнях и темпах развития субъектов Федерации). Однако между этими процессами на практике нет однозначной связи. Например, если дифференциация субъектов Федерации наличествует и ее необходимо в какой-то мере преодолеть [1], то неравномерное развитие регионов становится просто неизбежным – иначе дифференциацию никоим образом не сократить. При таких противоречивых формулировках получается, что в ходе реализации политики пространственного регулирования мы не преодолеваем угрозы экономической безопасности, а как бы вынуждены «лавировать» между одной и другой из обозначенных угроз. Соответственно, в принимаемых ныне документах, с учетом их целеустанавливающей роли для всей системы стратегического планирования, необходима бóльшая конкретность с точки зрения того, какой из названных трендов по тем или иным позициям является наиболее значимым и какие именно угрозы экономической безопасности государства и социальной стабильности общества он создает [6].

Однако тесная концептуальная связь новой Стратегии экономической безопасности с основными подходами, заложенными в 172-й ФЗ по СП, сыграла не только положительную, но и в

Таблица

Элементы повторяемости в стратегиях безопасности Российской Федерации 1996–2017 гг.

|

Стратегия экономической безопасности 1996 г. |

Стратегия национальной безопасности 2009 г. |

Стратегия национальной безопасности 2015 г. |

Стратегия экономической безопасности 2017 г. |

|

Деформированность структуры российской экономики, обусловленная такими факторами, как усиление топливно-сырьевой направленности экономики, низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий |

Угрозой является охранение экспортно-сырьевой модели развития экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы |

Главными угрозами национальной безопасности в области экономики являются ее низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание во внедрении перспективных технологий |

Исчерпание экспортносырьевой модели экономического развития, истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей, слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий |

|

Возрастание неравномерности социальноэкономического развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении районов |

Угрозой отмечено неравномерное развитие регионов. Ставилась задача сокращения дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Федерации путем сбалансированного территориального развития |

В качестве угрозы отмечено неравномерное развитие (диспропорции в уровнях развития) регионов. Эти угрозы предотвращаются путем проведения рациональной государственной региональной политики |

Неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития |

|

Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности |

Ставилась такая задача, как снижение уровня социального и имущественного неравенства населения |

Усиление дифференциации населения по уровню доходов |

Усиление дифференциации населения по уровню доходов |

Примечание . Составлено автором.

чем-то отрицательную роль. Это, в частности, касается недостаточного внимания к институциональным аспектам социально-экономического стратегирования. Мы также уже высказывали мнение о том, что установленные 172-м ФЗ два основных вектора стратегического планирования (отраслевой и пространственный) должны быть дополнены блоком институционального стратегирования как интегральной частью целеполагания на федеральном уровне [3]. К таковому следует отнести долговременное видение основных задач формирования в экономике России современных институтов рынка, предпринимательства; конкуренции и монополии; федеративных отношений, местного самоуправления и гражданского общества.

Тенденция недостаточного внимания к институциональным проблемам в значительной мере спроецировалась и на Стратегию экономической безопасности. В этом документе лишь фрагментарно упоминаются негативные тенденции и, соответственно, потенциальные угрозы, связанные с неадекватным институциональным развитием российской экономики и государственного управления в целом. Это в основном достаточно стандартные для подобного рода документов констатации, такие как недостаточно эффективное государственное управление; высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; сохранение значительной доли теневой экономики и пр.

Между тем за пределами обозначенных в документе угроз национальной безопасности и ее экономических слагаемых по непонятным причинам остались многие не менее значимые вопросы. Это угрозы, возникающие вследствие несовершенства федеративных отношений; местного самоуправления; избыточной централизации властно-управленческих полномочий; сверхвысокой концентрации капитала в степени господствующей роли крупных производств и даже диктата естественных монополий при малой значимости сектора малого и среднего предпринимательства (МСП).

На последней позиции автор хотел бы остановиться более подробно. Как свидетельствует зарубежный и лучший отечественный опыт, устойчивая динамика сферы МСП и укрепление ее позиций в национальной экономике являются не просто важным фактором хозяйственного и социального развития страны, не только движителем инновационных процессов во всех отраслях современного производства. Малый и средний бизнес одновременно выступают активатором многих позитивных институциональных изменений, обеспечивающих последовательное формирование условий экономической безопасности государства. Это говорит о том, что сформировать и успешно реализовать стратегию экономической безопасности современного государства вне принципиальных установок на устойчивое развитие и эффективную государственную поддержку малых форм хозяйствования невозможно.

Малое и среднее предпринимательство как универсальный инструмент обеспечения экономической безопасности

Ситуация со стратегированием развития и государственной политики в отношении МСП во многом тождественна той, которая сложилась с принятием документа по экономической безопасности. Во-первых, в 172-м ФЗ также нет прямого указания на какой-либо стратегический документ в отношении государственной политики развития и поддержки МСП как особой сферы российской экономики. Во-вторых, обнародованная в 2016 г Стратегия развития МСП России [9], как и оба недавних документа по безопасности государства, была принята до окончательного одобрения и презентации ключевого документа стратегического планирования в стране, а именно Стратегии социально-экономического развития РФ. В стадии обсуждения продолжают оставаться не только ключевые индикаторы этой Стратегии, но и, так сказать, ее базовая идеология, которая экспертами видится в довольно широком диапазоне: от преобладания идей экономического либерализма до модели государственного дирижизма.

Но относительно двух названных выше документов стратегического характера ситуация все-таки складывается по-разному. В разработке документов по стратегированию национальной, в частности, экономической безопасности страны у нас накоплен большой опыт, и многие установки здесь, как было отмечено выше, во многом традиционны. В этой связи доминанта Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации здесь не очевидна. Более того, эта стратегия в ряде позиций сама должна быть нацелена на обеспечение предпосылок экономической безопасности страны.

Напротив, предшествующие попытки подготовить и реализовать долговременные про- граммы (стратегии, концепции) развития российского МСП успеха не имели, ключевые индикаторы (целевые задания) этих стратегий часто пересматривались, но в итоге традиционно так и не достигались [4; 5; 7]. Во многом это было связано с тем, что эти документы недостаточно учитывали реалии российской экономики и ее институциональной среды, нередко просто копировали зарубежный опыт государственной политики в отношении МСП. В этих документах установка на некие, и чаще всего заведомо невыполнимые, количественные индикаторы по развитию МСП, как правило, подменяла собой конкретное указание на место и роль МСП в решении тех или иных хозяйственных и социальных задач страны. В этом случае целеориентирующая доминанта Стратегии социально-экономического развития РФ в отношении стратегического документа МСП как документа более частного уровня более чем очевидна.

В этой ситуации попытка «продвинуть» Стратегию МСП до принятия общегосударственного стратегического документа негативно повлияла на ее качество как документа рабочего характера [2]. Особенно это заметно в отношении ее ориентиров для органов власти субфедерального уровня [8]. Сказанное касается и существенных пробелов в контексте нацеленности МСП и мер его государственной поддержки не просто на усиление его позиций в российской экономике, но и адресно – на решение тех задач, которые обозначают вклад малых форм хозяйствования в обеспечение условий экономической безопасности страны.

Действительно, в современной экономике, что убедительно подтверждено опытом многих зарубежных стран, мощная «прослойка» малого и среднего бизнеса играет роль важного стабилизатора экономических и социальных процессов, в том числе и по отношению к тем угрозам национальной безопасности, которые отмечались нами выше. Взять, например, проблему экономической дифференциации населения. Такая дифференциация – «естественное состояние» и даже «способ существования» экономики рыночного типа, хотя в своих крайних параметрах она реально может создавать угрозы экономической и социально-политической стабильности общества. При этом существует достаточно наивное представление, что эту проблему можно решить, оперируя только инструментами налоговой политики.

Такие инструменты (например, высоко прогрессивный налог на доходы физических лиц, про- грессивные налоги на имущество и наследование) действительно могут несколько сократить названную выше дифференциацию, но в основном рассчитаны на достижение фискальных целей государства и формирование его «социального облика». Однако устойчивое решение проблемы дифференциации населения возможно лишь за счет формирования устойчивой прослойки «среднего класса», важной компонентой которого в современных условиях выступает система субъектов МСП.

При этом речь идет о субъектах хозяйствования, не просто «снимающих сливки» с торгово-посреднической деятельности, но и активно продвигающихся в реальный сектор экономики, реально инвестирующих в свои хозяйственные объекты, обрастающих хозяйственными связями с крупными производствами. Именно такой малый бизнес формирует средний класс, резко выправляющий перекосы экономической дифференциации населения – в плане его имущественной дифференциации и дифференциации по доходам, что и было отмечено выше в качестве угроз экономической безопасности.

Это касается и обозначенных выше угроз, связанных с разрывами экономического пространства страны ввиду высокой дифференциации уровней развития ее отдельных регионов и территорий. Поскольку количество реализуемых одновременно крупных инвестиционных проектов ограничено, заметную роль в преодолении такой дифференциации могут сыграть малый и средний бизнес. Однако пока на деле этого не происходит: различия между регионами по числу субъектов МСП на 1 000 чел. населения различаются в десятки раз и практически не сокращаются. Иногда складывается впечатление, что нынешние тренды развития МСП и различные меры его поддержки вообще работают не на преодоление экономической дифференциации регионов и территорий как реальной угрозы безопасности страны, а на консервацию подобной дифференциации.

В 2017 г. Счетная палата РФ провела проверку эффективности мер государственной поддержки МСП [10]. Эта проверка [11] показала, что согласно единому Реестру по состоянию на январь 2017 г. в Российской Федерации насчитывалось 5,8 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих критериям МСП. Численность рабочих мест у субъектов МСП составила 15,8 млн. По данным сплошного статистического наблюдения Росстата за 2010 г., насчитывалось 4,6 млн субъектов МСП, у которых было замещено 19 млн рабочих мест. Таким образом, за период 2010–2016 гг. количество субъектов МСП увеличилось на 1,2 млн или на 27,6 %, а количество занятых сократилось на 3,2 млн или на 16,9 %.

Только за 2015–2016 гг. на реализацию мероприятий поддержки МСП из федерального бюджета (в рамках различных государственных программ) было направлено порядка 152,8 млрд руб. и еще примерно 28 млрд руб. было направлено на субсидии субъектам Федерации на софинан-сирование региональных программ развития и поддержки МСП. В программе субсидирования таких региональных программ приняли участие все 85 субъектов Федерации. В то же время, по оценке Счетной палаты, фактически финансовая помощь от государства была оказана лишь небольшому количеству субъектов МСП: в 2015 г. – 4 % общей численности субъектов МСП, а в 2016 г. порядка 1 %.

Однако эти данные были подвергнуты сомнению со стороны Минэкономразвития РФ, где предположили, что аудиторы Счетной палаты РФ не учли рабочие места, создаваемые индивидуальными предпринимателями для себя, а их количество составляет 3,1 млн чел, что дает совсем другую картину занятости в этой сфере российской экономики. По оценкам Министерства, количество субъектов МСП за 9 месяцев с 1 августа 2016 г. выросло на 10 % и составляет в настоящее время 6,08 млн субъектов МСП [16]. Существенно недооцененными Министерство считает и данные о доле субъектов МСП, ставших получателями той или формы государственной поддержки. Эту долю Министерство оценивает не в 1 % (только получатели прямых форм финансовой поддержки), а примерно в 4–5 % (включая получателей всех иных форм государственного содействия), хотя, по нашему мнению, существенных различий это никак не констатирует.

Это связано с тем, что есть несколько существенных позиций, свидетельствующих, что действующая модель государственной политики в отношении МСП, безусловно, эволюционируя в положительную сторону, тем не менее, пока неспособна утвердить за МСП значимость существенного фактора обеспечения экономической безопасности страны.

Во-первых, в чисто количественном плане, по оценке Минэкономразвития России, доля МСП в ВВП РФ вот уже длительное время застыла на уровне 20 % (Росстат в последние годы такой показатель, как доля МСП в ВВП страны, вообще не публикует). С 2010 по 2015 г. доля МСП (юр. лица) в хозяйственном обороте предприятий страны вообще сократилась с 28,5 до 25,4 %.

Во-вторых, данные статистики не показывают существенных изменений в структуре российского МСП по видам экономической деятельности. За последние 5–6 лет реальный сдвиг в сторону обрабатывающих производств был заметен только для относительно небольшой группы средних предприятий. Для малых предприятий этот показатель замер на уровне менее 10 %.

В-третьих, не удается преодолеть ситуацию падения инвестиционной стагнации в сфере МСП. С 2010 по 2015 г. доля МСП (юр. лица) в инвестициях в основной капитал сократилась с 9,5 до 7,3 %.

В-четвертых, согласно данным статистики, МСП находятся не в лидерах, а в аутсайдерах технического прогресса. Оценки Росстата (2015 г.) показывают, что среди МСП в сфере обрабатывающих производств доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, составляет 4,8 %. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составляет у них только 1,64 %, что заметно ниже аналогичных показателей для сферы крупного производства (8,3 и 8,4 % соответственно).

Все это пока не позволяет говорить о реальном позиционировании МСП в системе факторов, формирующих ключевые условия экономической безопасности страны. Причина подобной ситуации в том, что результативность государственной политики в отношении МСП остается невысокой в том числе и по тем направлениям, где МСП могло бы сыграть важную роль в обеспечении приоритетов экономической безопасности страны. Центральное место в государственной политике в отношении МСП с целью утверждения его роли как эффективного инструмента антикризисного регулирования и обеспечения экономической безопасности должно занять формирование новой идеологии этой политики и, соответственно, новой системы приоритетов, институтов и инструментов ее реализации. Речь идет о государственной политике в отношении МСП:

– ориентированной преимущественно не на льготирование отдельных субъектов хозяйствования, а на быстрое достижение рыночной зрелости и устойчивости основной массы МСП, на обеспечение их все большей независимости от механизмов государственной поддержки;

-

– учитывающей возросшую способность российского МСП решать задачи стратегического характера, в том числе связанные с инновационной модернизацией производства и политикой «новой индустриализации»;

– ориентирующейся на уже сложившуюся сегментацию российского МСП по степени хозяйственной зрелости и, соответственно, по потребным мерам содействия со стороны государства. Именно это (типизация субъектов МСП как получателей целеориентированных форм поддержки) и должно стать наиболее важной альтернативой для данного направления экономической политики государства. Реализовать эффективную политику развития и поддержки МСП вне выделения его соответствующих фокусных групп в настоящее время в принципе невозможно.

Отвечающая этой цели типология субъектов МСП, прежде всего, должна выделять в качестве объекта для целей приоритетной поддержки наиболее важную фокусную группу – группу российских промышленных МСП. Таковые должны быть способны играть существенную роль в «новой индустриализации» российской экономики и в решении практических задач импортоза-мещения. Именно здесь должно прослеживаться тесное согласование государственной политики в отношении МСП с задачами обеспечения экономической безопасности страны.

Определенные шаги в этом направлении уже заметны, но их надо существенно ускорить и более четко ориентировать на приоритеты экономической безопасности. Речь идет о все более явном отказе от стремления к широкоохват-ности мер поддержки МСП и переходе ее целевому характеру. Уже сейчас отмечается тенденция растущей приоритетности поддержки промышленных МСП за счет деятельности формируемых специализированных институтов инфраструктуры. Для поддержки этого сегмента МСП создан уже 121 центр промышленного развития и инноваций, в том числе 45 центров инжиниринга, 32 центра кластерного развития, 19 центров прототипирования и 9 центров сертификации, стандартизации и испытаний. Актуализируется практика широкого привлечения (за счет системы государственных гарантий) средств кредитных организаций для инвестиционного финансирования динамичного развивающихся субъектов МСП. Постепенно отвоевываются позиции МСП в системе закупок для государственных и муниципальных нужд, а это рынок объемом более 5 трлн рублей.

Роль МСП необходимо отразить в разрабатываемой Стратегии пространственного развития страны, которая должна закрепить принцип более равномерного территориального распределения ресурсов, так или иначе выделяемых на это направление социально-экономической политики государства. Вклад МСП в позитивное экономическое выравнивание регионов возможен за счет тесной «привязки» мер поддержки МСП к деятельности институтов территориального развития («зоны территориального развития», «ТОСЭР» и пр.), а также за счет специальных мер стимулирования крупных предприятий к формированию кооперационных связей с субъектами хозяйствования в тех регионах, где уровень развития сферы МСП остается неудовлетворительным.

И конечно, с учетом этого позитивного опыта было бы очень продуктивно более полно отразить в Стратегии роль МСП в решении конкретных задач обеспечения экономической безопасности России.

Список литературы Роль малого предпринимательства в обеспечении экономической безопасности России

- Бахтизин, А. Р. Экономическая дифференциация регионов России: новые оценки и закономерности/А. Р. Бахтизин, Е. М. Бухвальд, А. В. Кольчугина//ЭТАП: Экономическая теория, анализ, практика. -2017. -№ 1. -С. 41-56.

- Блинов, А. О. Государственная стратегия управления развитием малого и среднего предпринимательства/А. О. Блинов, Т. И. Бухтиярова//Социум и власть. -2016. -№ 4 (60). -С. 108-113.

- Бухвальд, Е. М. Стратегическое планирование в России: «отложить нельзя реализовать»/Е. М. Бухвальд//Региональная экономика. Юг России. -2016. -№ 2. -С. 4-13.

- Виленский, А. Федеральный и региональный аспект поиска новой политики в отношении малого и среднего предпринимательства России/А. Веленский//Проблемы теории и практики управления. -2017. -№ 4. -С. 96-102.

- Гатин, А. Д. Экономическая безопасность как необходимое условие устойчивого развития экономической системы/А. Д. Гатин//Сегодня и завтра российской экономики. -2016. -№ 77. -С. 35-39.

- Глущенко, А. В. Экономическая безопасность в России: проблемы и перспективы/А. В. Глущенко//Экономика и социум. -2016. -№ 8 (27). -С. 83-87.

- Завьялов, Д. В. Проблемы и задачи развития малого и среднего предпринимательства в России/Д. В. Завьялов, О. В. Сагинова, Н. Б. Завьялова//Российское предпринимательство. -2017. -Т. 18, № 3. -С. 203-214.

- Новосельцева, Г. Б. Формирование стратегии государства и экономические интересы субъектов малого предпринимательства/Г. Б. Новосельцева, Н. В. Рассказова//Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. -2017. -№ 1 (21). -С. 17-21.

- Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: h ttp://www.gar ant.ru/pr oducts/ipo/prime/doc/71318202/(дата обращения: 13.07.2017). -Загл. с экрана.

- Счетная палата РФ: офиц. сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://audit.gov.ru/ress_center/news/30151 (дата обращения: 09.08.2017). -Загл. с экрана.

- Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации» (Основные положения). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.garant.ru/106503/#ixzz4ipga5pTS. -Загл. с экрана.

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87685/. -Загл. с экрана.

- Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». -Элект рон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/12/31/nc-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 01.08.2017). -Загл. с экрана.

- Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _216629/(дата обращения: 22.07.2017). -Загл. с экрана.

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/(дата обращения: 14.08.2017). -Загл. с экрана.

- Федеральный портал МСП. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/17830.html (дата обращения: 13.07.2017). -Загл. с экрана.

- Феофилова, Т. Ю. Экономическая безопасность в контексте новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации/Т. Ю. Феофилова, А. Н. Литвиненко, Е. В. Радыгин//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2016. -№ 7 (340). -С. 107-118.

- Филимонова, Е. А. Экономическая безопасность: реальность и проблемы методологии/Е. А. Филимонова, А. В. Копеин//Новая наука: современное состояние и пути развития. -2016. -№ 10-1. -С. 188-190.