Роль местных сообществ в развитии малых территорий

Автор: Косыгина К.Е.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 5 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено вопросам участия местных сообществ в развитии малых территорий и рассмотрению условий для повышения уровня вовлеченности населения в процессы улучшения пространства для жизни на местном уровне. Применяется социопространственный подход к изучению местных сообществ в сочетании с деятельностно-активистской концепцией пространственного развития. В теоретической части описаны основные подходы к исследованию местных сообществ и их роли в развитии территорий. Выделены базовые признаки местного сообщества: общность людей; единое пространство, место; общие интересы, условия жизни; связи, взаимодействие. Изложены механизмы участия местного сообщества в развитии территорий. Эмпирической базой исследования послужили данные социологического опроса, проведенного в Вологодской области в двух крупных и пяти малых городах в 2021 году (N = 1550). Рассматриваются средние значения по крупным и малым городам, а также выполняется их сравнение по индикаторам участия местного сообщества в развитии места проживания с целью выявления особенностей этого процесса. Субъективные оценки свидетельствуют, что основными акторами территориальных изменений выступают органы управления и местное сообщество, а бизнес практически не несет ответственности за развитие территорий присутствия. В малых городах местное сообщество в большей степени ориентировано на развитие территорий и осознает свою ответственность, чем в крупных городах. Выявлены более высокий потенциал и уровень участия в инициативах у местного сообщества малых территорий. Почти по всем практикам доля участвующих в малых городах выше, чем в крупных. Определено, что значимым барьером вовлечения населения в процессы решения проблем места проживания выступает отсутствие опыта коллективной работы. В качестве перспективных направлений преодоления этих барьеров рассматриваются институализированные механизмы участия местного сообщества в развитии территорий: инициативное бюджетирование и проектная деятельность в рамках работы некоммерческих организаций.

Местные сообщества, малые территории, крупный город, развитие, социальные проблемы, инициативное бюджетирование, некоммерческие организации

Короткий адрес: https://sciup.org/147242515

IDR: 147242515 | УДК: 316.3 | DOI: 10.15838/esc.2023.5.89.12

Текст научной статьи Роль местных сообществ в развитии малых территорий

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01587 «Преодоление социальных противоречий малых территорий: участие местного сообщества» (https://www. .

Настоящее и будущее страны в определяющей степени зависит от уровня социальноэкономического развития территорий, что зафиксировано в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, в которой, в свою очередь, лидирующая роль в экономике отводится мегаполисам и крупным агломерациям. В то же время политика пространственного развития не должна привести к запустению малых территорий (Бухвальд, Кольчугина, 2019) – населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. жителей (малые и моногорода, поселки городского типа, сельские поселения).

Немаловажным фактором в рамках подхода к развитию малых территорий являются управленческие преобразования, направленные на укрупнение муниципальных образований. В последние годы в России сложилась тенденция преобразования муниципальных районов в городские и муниципальные округа с ликвидацией поселенческого уровня управления, что, как свидетельствуют результаты исследований, не дает реальных значимых экономических и бюджетных эффектов (Ворошилов, 2021). Со стороны населения этот процесс сопровождается противоречивыми и скептическими оценками, основанными на проблеме фокусировки внимания новой администрации исключительно на развитии центральной территории и утери связи с малыми муниципальными образованиями, что создает трудности взаимодействия с органами местного самоуправления для жителей при решении вопросов локального значения в различных сферах (Позаненко, 2015).

Между тем статистические данные свидетельствуют, что на малых территориях проживает 50% населения страны. В России количество малых городов превышает число крупных:

по состоянию на 2021 год насчитывалось 240 крупных городов и 801 малый. То есть малые города составляют самую многочисленную группу городов (71% от общей численности административно-территориальных образований). В них проживает 16,6 млн человек, в крупных городах – 24,4 млн человек. Сельских поселений насчитывается 16332 ед., где проживает 29,2 млн человек1.

Малые территории обладают значимым социокультурным потенциалом развития, заключающимся в особой роли малых городов и сельских поселений при сохранении культурного наследия и традиций (Аксенова, 2015; Титаренко, 2020; Халий, 2008). В то же время небольшие населенные пункты характеризуются благоприятной экологией, наличием природных ресурсов и свободных территорий для расширения хозяйственной деятельности, развития отраслей, связанных с туризмом и оздоровлением (Кузнецов, Чернышева, 2012). Малые территории обеспечивают продовольственную и национальную безопасность государства. Эксперты отмечают, что «небольшие города – это реальные опорные пункты российского государства на ее огромной территории; именно малые и средние города, прежде всего – районные центры, обеспечивают многообразную связь территории и государства, формируют территориальный каркас управления в масштабе субъектов Федерации»2.

Несмотря на социокультурный и экономический потенциал, для малых территорий характерен комплекс проблем, которые рассматриваются в исследованиях, подтверждаются статистическими данными и результатами социологических опросов. Тенденции развития свидетельствуют о сокращении численности населения в малых городах и сельской местности, в том числе за счет миграции трудоспособного населения по причине отсутствия рабочих мест и мест проведения досуга, об ослаблении экономического потенциала (Черныш и др., 2020). Остро стоят проблемы обеспечения финансовыми ресурсами, дефицита собственных доходных источников на решение вопросов социально-экономического развития (Бухвальд, Печенская, 2017), поддержания необходимого уровня социальной инфраструктуры, качества жизни населения и комфортной среды проживания, благоустройства общественных пространств (Секушина, 2020).

Названные проблемы актуализируют поиск ресурсов для развития малых территорий силами разных акторов: представителей власти, бизнес-сообщества, объединений, ассоциаций, профсоюзов, НКО, государственных учреждений, солидарных групп и отдельных граждан (Маркин и др., 2019), которые входят в структуру местного сообщества или являются стейкхолдерами пространственных преобразований (Уханова, 2023). Исследования показывают, что планирование развития на местном уровне требует подхода «снизу вверх», который увеличивает результативность действий (Moallemi et al., 2021). Важно, когда инициатива исходит «снизу», жители готовы брать на себя ответственность за дальнейшую судьбу территории или объекта (Смолева, 2021). Эффективность введения элементов такого подхода обусловливается еще и тем фактом, что местные акторы и население обладают тесными связями с территорией проживания, знаниями об основных проблемах, необходимыми для разработки локальных решений (Manzo, Perkins, 2006).

Таким образом, цель исследования состоит в обобщении теоретико-методологических основ изучения местных сообществ и в выявлении особенностей форм участия местных сообществ в развитии малых территорий.

Теоретико-методологические основания исследования

В научной литературе существует несколько основных подходов к изучению местных сообществ и их роли в развитии территорий. Теоретический обзор выстроен следующим образом: во-первых, рассматриваются научные подходы, определяющие основные характеристики (признаки) местных сообществ («консолидированной местности», «социального капитала», «гражданского участия»); во-вторых, концепции, в которых обсуждается управленческая компонента, планирование и результаты функционирования местных сообществ в развитии территорий («теория изменений», концепции местного самоуправления).

-

1. В классической теории локальные сообщества интерпретируются с точки зрения «консолидированной местности». Подразумевается место, характеризующееся однородной социальной структурой, где большинство людей обладают одинаковыми возможностями и находятся в схожих условиях жизнедеятельности (Тыканова, Хохлова, 2014; McKnight et al., 2016). Это определение близко к коммунитаристскому подходу к (местным) сообществам (Etzioni, 1995). В исследованиях также отмечается, что сообщества формируются в определённых местах (в границах территорий различного ранга). Совместное проживание на одной территории является связующим фактором для членов сообщества (Ша-рыгин, Осоргин, 2018). Аналогичного подхода придерживались представители Чикагской школы социологии (Р. Парк, Л. Вирт), которые рассматривают городские сообщества как пространственную конфигурацию с определенным урбанизированным образом жизни населения (Парк, Николаев, 2006).

-

2. Вопросы функционирования местных сообществ можно рассматривать в рамках концепции социального капитала, изучающей особенности социальной жизни – сети, основанной на доверии и нормах. Люди «встроены» в сеть социальных отношений, влияющих на решения и действия (Putnam, 2000). В данном контексте социальный капитал трактуется как предиктор, формирующий дополнительные возможности развития местных сообществ на основе идей кооперации, солидаризации и доверия (Рогач, 2019; Leping, Hon, 2019).

-

3. К вопросам развития местных сообществ обращается теория гражданского участия. Гражданское участие рассматривается как инструмент развития сообществ (Staples, 2012). Эта теория предполагает, что усилия по изменению на уровне сообщества наиболее достижимы при сотрудничестве местных жителей и вовлечении в процесс решения проблем в различных формах. Это могут быть как формальные (деятельность некоммерческих организаций, общественных советов, сходов, территориального общественного самоуправления и др.), так и неформальные (инициативные группы, активисты, онлайн-сообщества и др.) виды деятельности. Причем в исследованиях сторонников гражданского участия прослеживается общий критерий – общественно значимый результат от участия местного сообщества, как следствие, общий интерес среди членов сообщества (Уха-нова, 2022).

-

4. В управленческом дискурсе местное сообщество рассматривается как основа для территориальной самоорганизации и самоуправления (Пясецкая, 2015; Майкова, Симонова, 2021). Концепция управления может быть адаптирована к вопросам отношений власти с местными сообществами на базе определения круга вопросов, которые решаются совместно, в том числе управленческими методами. В исследованиях отмечается, что «органы местного самоуправления с участием местных сообществ способны решать такие задачи, до которых у государства „не доходят руки„. Эффективное местное самоуправление освобождает органы государственной власти от множества „малых„ дел и позволяет им сконцентрироваться на решении стратегических проблем» (Бабун, 2017, с. 62).

-

5. Заслуживает внимания «теория изменений» – практический инструмент для управле-

ния деятельностью, результатами в местных сообществах. Основывается на проектном и программном подходе к изменениям и действиям. Применяется для планирования и оценки социальных результатов (Funnell, Rogers, 2011; Msila, 2013).

Таким образом, в рамках обсуждения теоретических подходов к местным сообществам раскрыты несколько наиболее часто упоминаемых представлений о данном феномене. В обобщенном смысле «местное сообщество» означает группу взаимодействующих людей, совместно проживающих на одной территории. Следовательно, основные признаки местного сообщества – это общность людей (население); единое пространство или место; общие интересы, условия жизни; связи, взаимодействие или общение (рис. 1).

Ряд научных работ сосредоточен на исследовании форм и механизмов участия местных сообществ в развитии территорий. В зарубежных источниках внимание уделяется таким механизмам, как инициативное бюджетирование (Sintomer et al., 2008; Zhang, Liao, 2011), деятельность фондов местных сообществ (Azevedo et al., 2022), онлайн-инициативы (Paricio-Esteban еt al., 2020). Российский исследователь А.А. Чернега выделяет следующие механизмы: сходы и собрания граждан, общественные обсуждения; инициативное бюджетирование; краудфандинг; проектную деятельность через реализацию грантов; создание некоммерческих организаций (НКО); информационные сети; конструирование туристических достопримечательностей; социальное инвестирование (Чернега, 2020). М.Л. Шагалов, А.Ю. Рубин рассматривают в качестве ресурса развития территорий территориальное общественное самоуправление (Шагалов, Рубин, 2019).

Рис. 1. Основные признаки местного сообщества

Источник: составлено автором.

В ходе анализа литературы выявлено множество механизмов участия местного сообщества в развитии малых территорий. Тем не менее представляется необходимым определить основные механизмы, которые наиболее часто встречаются в российской действительности, исследуются в научных кругах и закреплены в нормативно-правовых источниках, в том числе в ключевом законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (табл. 1).

Исходя из степени вовлеченности местного сообщества представленные механизмы можно типологизировать на активные и пассивные формы. Активные формы отличаются непосредственным (прямым) участием местного сообщества в реализации проектов, мероприятий, в действиях по развитию территорий проживания, улучшению качества жизни, трудовым участием, денежным вкладом. Пассивные формы – это вовлечение граждан в процессы инициирования, обсуждения и контроля, ко-

Таблица 1. Механизмы участия местного сообщества в развитии территорий

Таким образом, предпринятый обзор научной литературы показал, что отдельные аспекты участия местных сообществ в развитии территорий достаточно полно освещаются как в зарубежных, так и отечественных публикациях. В то же время, интегрируя полученное теоретическое знание, наше исследование опирается на социопространственный подход к изучению местных сообществ в сочетании с деятельностно-активистской концепцией развития территорий.

Материалы и методы

Для проведения анализа выбрана Вологодская область, так как территориальное устройство региона показывает, что в нем преобладают малые территории с небольшой численностью населения. В состав Вологодской области входят только два крупных города с населением более 100 тыс. чел. – Вологда и Череповец (промышленный центр), а также 13 малых городов с населением менее 50 тыс. чел.; 21 городское поселение и 158 сельских поселений (по состоянию на 1 января 2022 года)3. С учетом специфики российской действительности малые территории в рамках исследования понимаются в широком смысле как единый социально-экономический, природный и историкокультурный комплекс, включающий городское и сельское население (до 50 тыс. чел.), а также территорию в официальных границах муниципального образования.

Сбор и анализ материала осуществлялись в два этапа в зависимости от поставленных задач. На первом этапе оценивались основные проблемы малых территорий и уровень гражданского участия местного сообщества на основе массива данных социологического опроса, проведенного на территории Вологодской области в двух крупных (г. Вологда, г. Череповец) и пяти малых (г. Никольск, Сокол, Великий Устюг, Грязовец, пгт. Шексна) городах в 2021 году. Выборочная совокупность составила 1550 респондентов. Рассматривались средние значения по включенным в опрос типам городов, а также выполнялось сравнение крупных и малых городов по индикаторам участия местного сообщества в развитии места проживания с целью выявления особенностей этого процесса. Выбор территорий, в частности городов, а не сельских поселений, обусловлен доступностью необходимых данных.

На втором этапе анализировались механизмы участия местного сообщества в развитии территорий на базе нормативно-правовых источников, отчетов органов власти федерального уровня, общественных структур регионального и местного уровня, открытых данных Фонда президентских грантов, осуществляющего поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социальные проекты на конкурсной основе.

Эмпирическая база в зависимости от источников и показателей охватывает период 2017– 2022 гг.

Результаты и обсуждение

Основные проблемы территорий в субъективных оценках и оценки участия местного сообщества в развитии территорий (Вологодская область)

В первую очередь для определения направлений развития малых территорий с участием местного сообщества необходимо обозначить наиболее острые проблемы для жителей, требующие решения. Данные проблемы можно выявить на материалах официальной статистики и отчетов органов власти4, что отражено во многих исследованиях. Однако в ракурсе поставленной цели работы интерес представляют субъективные оценки жителей как местного сообщества. Социологические данные показывают, что приоритетной проблемой для населения выступают низкий уровень жизни и постоянный рост цен (62–56%), при этом в оценках жителей малых городов она ощущается менее остро, чем крупных. Невысокое качество медицинских и образовательных услуг в наибольшей степени волнует местное сообщество малых городов, в то же время вопрос низкой доступности жилья более значим для населения круп-

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы современной жизни Вы считаете наиболее острыми для Вашего населенного пункта?», %

|

Вариант ответа |

Крупные города* |

Малые города** |

|

Низкий уровень жизни, постоянный рост цен |

62 |

56 |

|

Низкое качество медицинских услуг |

35 |

47 |

|

Низкое качество образовательных услуг |

14 |

29 |

|

Низкая доступность жилья |

30 |

25 |

|

Расслоение населения на «бедных» и «богатых» |

29 |

23 |

|

Плохая экология, загрязнение окружающей среды |

34 |

22 |

|

Отсутствие (недостаток) условий для отдыха, проведения досуга |

12 |

20 |

|

Необходимость освоения цифровых технологий |

13 |

19 |

|

Неблагоприятные условия для развития малого бизнеса, отсутствие господдержки |

18 |

16 |

|

Нарушение гражданских прав |

17 |

12 |

|

Чрезмерное усиление исполнительной власти |

17 |

11 |

|

Высокий уровень преступности |

8 |

3 |

|

* г. Вологда и Череповец. ** г. Никольск, Сокол, Великий Устюг, Грязовец, пгт. Шексна (здесь и далее в таблицах и рисунках по соц. опросу представлены средние значения по крупным и малым городам). Ранжировано по малым городам. Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550. |

||

ных городов области. Высокое место в рейтинге проблем, отмеченных населением, занимает социальное неравенство, однако местным сообществом малых городов расслоение на «бедных» и «богатых» ощущается менее остро, чем в крупных муниципальных образованиях. Также различается отношение к проблемам экологии. Наиболее остро состояние окружающей среды воспринимается жителями крупных городов Вологодской области (33%), чем малых (22%). Следует отметить, что в отношении малых территорий актуален вопрос о создании условий для отдыха и проведения досуга (табл. 2).

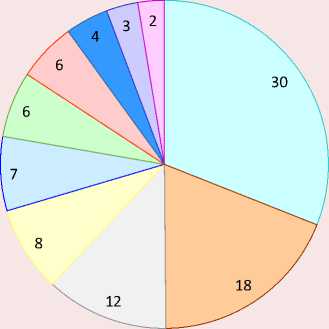

Проблемы, волнующие местное сообщество, можно выявить, помимо социологических опросов, основываясь на обращениях граждан. По данным Департамента внутренней политики Вологодской области, осуществляющего мониторинг рассмотрения обращений граждан, в органы местного самоуправления в 2021 году населением области направлено 44,2 тыс. обращений. Поступившие запросы рассматриваются с учетом тематики поставленных в обращениях вопросов. Так, в 2021 году чаще всего граждане обращались по поводу проблем в сфере ЖКХ (30% от общего числа), образования (18%), здравоохранения (12%). Также местное сообщество обеспокоено вопросами, связанными с градостроительством, социальным обеспечением и состоянием дорог (рис. 2).

Таким образом, со стороны местного сообщества малых территорий формируется запрос на решение проблем в социальной сфере, обслуживающей базовые потребности населения. В то же время по характеру воздействия на отмеченные проблемы их решение преимущественно относится к прерогативе органов власти федерального центра, региона или местного самоуправления, в связи с чем возникает вопрос о готовности населения к вовлечению в процесс улучшения пространства для жизни и об определении тех проблем и лакун, в решение которых местное сообщество смогло бы внести посильный вклад. Исследование показало, что к числу основных проблем, которые могут быть успешно решены совместными усилиями людей, население как крупных, так и малых городов относит плохую экологию, загрязнение окружающей среды (23–25%) и низкий уровень жизни (22%).

Немаловажным индикатором, обусловливающим участие местного сообщества в развитии места проживания, выступает осознание ответственности, включающее определение основных субъектов процесса территориальных преобразований. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в крупных городах заметно выше, чем в малых, доля тех, кто ответственность за их развитие возлагает на органы федеральной, региональной власти и местного самоуправления (61–44%). При этом ощущают

Рис. 2. Тематика обращений граждан, 2021 год, %

-

□ Коммунально-бытовое хозяйство

-

□ Образование

-

□ Здравоохранение

Градостроительство

-

□ Социальное обеспечение

-

□ Строительство и реконструкция дорог

-

□ Улучшение жилищных условий

-

□ Комплексное благоустройство

-

□ Земельные правоотношения

-

□ Транспортное обслуживание

Источник: информация о рассмотрении обращений граждан, поступивших в Правительство Вологодской области и органы местного самоуправления в 2021 году.

собственную ответственность за состояние дел 34% опрошенных в крупных городах региона. Напротив, в малых городах местное сообщество в большей степени ориентировано на развитие территорий и осознает свою ответственность (52%). Роль федеральной, региональной власти и главы муниципального образования в представлениях жителей малых городов меньше, чем потенциальный вклад местного сообщества. Следует отметить, что в оценках населения бизнес практически не несет ответственности за развитие как малых, так и крупных городов (табл. 3).

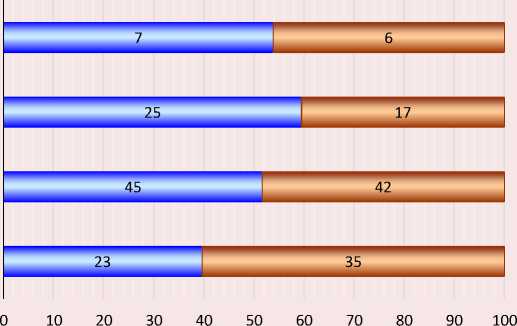

Исходя из полученных данных можно сделать следующий вывод: согласно субъективным оценкам граждан выявляются два основных актора территориальных изменений – органы управления и местное сообщество. При этом выявлен высокий уровень ответственности за развитие своего населенного пункта у жителей малых городов, что, возможно, объясняется их позитивным отношением к месту проживания и локальной идентичностью. Более трети (35%) респондентов в малых городах отвечают «я рад, что живу здесь», в крупных городах такого мнения придерживаются только 23%, высказывают

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, от кого в наибольшей степени зависит развитие Вашего места проживания?», %

Согласно результатам исследования, население малых городов проявляет большую потенциальную готовность к объединению и коллективным действиям (общественная включенность) в целях решения проблем в месте проживания, чем местное сообщество крупных городов. На вопрос о личной заинтересованности (индивидуальная включенность) в совмест- ной деятельности по решению общих вопросов 62% жителей малых территорий отметили: «конечно, я с теми, кто готов (а) объединяться» и «скорее я готов(а) объединяться», только незначительная доля (9%) отказывается от включения в общие практики развития территорий силами местного сообщества. В крупных городах потенциал объединения и гражданского участия среди местного сообщества значительно меньше (табл. 4).

Таблица 4. Потенциал включенности местного сообщества в развитие территорий и решение общих вопросов, %

|

Потенциал общественной включенности (оценка окружения)* |

Потенциал индивидуальной включенности (личная оценка)** |

||||

|

Вариант ответа |

Крупные города |

Малые города |

Вариант ответа |

Крупные города |

Малые города |

|

Да |

12 |

16 |

Конечно, я с теми, кто готов(а) объединяться |

10 |

16 |

|

Скорее да |

42 |

41 |

Скорее я готов(а) объединяться |

37 |

46 |

|

Скорее нет |

31 |

30 |

Скорее я не готов(а) объединяться |

39 |

30 |

|

Нет |

15 |

13 |

Я категорически не готов(а) объединяться |

13 |

9 |

|

* Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, готовы ли люди из Вашего окружения объединиться для решения проблем в месте проживания?». ** Распределение ответов на вопрос «Есть люди, которые готовы объединяться с другими для совместных действий по решению общих вопросов, а есть те, которые предпочитают не объединяться с другими. К каким бы Вы отнесли себя?». Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550. |

|||||

Рис. 3. Отношение населения крупных и малых городов Вологодской области к месту проживания, %

Не испытываю особых чувств по этому поводу

Мне не нравится жить здесь, но привык

В целом я доволен, но многое не устраивает

Я рад, что живу здесь

□ Малые города (среднее значение)

□ Крупные города (среднее значение)

Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550.

Большинство населения независимо от территории проживания не участвует в мероприятиях общественной жизни. Среднероссийские данные демонстрируют, что в общественные инициативы и в деятельность некоммерческих организаций вовлечена треть жителей страны5. Региональные измерения показали, что наблюдается более высокий уровень участия в инициативах местного сообщества малых территорий. Включенность граждан в практики самоорганизации составила 18% для крупных городов и 23% для малых. Почти по всем практикам доля участвующих в малых городах выше, чем в крупных. Более того, из предложенных 13 практик общественного участия у жителей малых городов наиболее востребованными были благотворительные акции, мероприятия благоустройства территорий по месту проживания и деятельность, направленная на взаимодействие с органами власти. Несколько реже отмечены институализированные формы участия в рамках деятельности некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления (табл. 5).

Таким образом, в ходе эмпирического исследования выявлено довольно существенное противоречие. Несмотря на высокую потенциальную готовность жителей малых городов участвовать в решении общих вопросов, уровень реального участия оценивается как достаточно низкий. Это противоречие также отмечено и в исследованиях, выполненных на общероссийском уровне в разрезе малых городов (Черныш и др., 2020), и в авторских аналитических работах непосредственно по Вологодской области и регионам Северо-Западного федерального округа (Уханова, 2021). Значительно реже проблематика участия местных сообществ в формировании благоприятной среды для развития экономики и социальной сферы рассматривается в контексте сравнения малых и крупных городов, что вызывает интерес в ракурсе выявления территориальных особенностей.

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, в каких из перечисленных мероприятий Вы участвовали за последний год?», %

|

Вариант ответа |

Крупные города |

Малые города |

|

Благотворительные акции (включая денежные пожертвования нуждающимся) |

38 |

41 |

|

Общественные работы по месту жительства (субботники, мероприятия по благоустройству дома, собрания жильцов и т. п.) |

41 |

35 |

|

Подписание обращений, петиций в органы власти |

19 |

25 |

|

Публичные слушания, отчёты местной власти |

10 |

23 |

|

Участие в самоуправлении домом, подъездом |

29 |

23 |

|

Публичное обсуждение общественно значимых проблем (в коллективе, на собрании, сходе и т. п.) |

13 |

22 |

|

Поддержка экологического движения / участие в нем (раздельный сбор мусора, сохранение зелёных насаждений, защита животных и т. п.) |

26 |

20 |

|

Волонтёрская работа |

17 |

19 |

|

Публичные акции по поводу важных неполитических проблем (например, вырубка деревьев, строительство автостоянки, точечная застройка и т. п.) |

12 |

18 |

|

Ликвидация последствий стихийных бедствий |

9 |

18 |

|

Наблюдение за порядком (народные дружины и т. д.) |

9 |

18 |

|

Деятельность некоммерческой (общественной) организации |

7 |

17 |

|

Территориальное общественное самоуправление |

6 |

17 |

|

Уровень участия (среднее значение по практикам) |

18 |

23 |

|

Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550. |

||

5 Доверять и участвовать: что граждане знают об НКО? Мониторинг состояния гражданского общества Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. URL: mcs/presentations

Для более четкого понимания препятствий к самоорганизации на уровне местных сообществ респондентам был задан соответствующий вопрос. Объединению людей друг с другом для решения общей проблемы в крупных городах региона в первую очередь мешает неверие в возможность что-то изменить. Второе и третье места в рейтинге препятствий занимают разобщенность людей и индивидуальные человеческие качества. В малых городах распределение «мотивов неучастия» выглядит иначе. Среди предложенного набора барьеров к совместным действиям, направленным на достижение общего блага, лидирующую позицию занимает вариант «отсутствие опыта совместной работы», затем идут «неуверенность в результатах своей деятельности» и «недостаточность ресурсов для решения той или иной проблемы». При этом наименее значимым оказалось препятствие, связанное с отсутствием членов сообщества, с которыми хотелось бы объединиться (табл. 6).

Полученные данные, на наш взгляд, можно интерпретировать следующим образом. Во-первых, несмотря на осознание наличия проблем на территории проживания и непосредственно затрагивающих индивидуальное пространство повседневной жизни в малых населенных пунктах, поведение большинства населения не характеризуется реальными прояв- лениями для поиска их решения, не используются возможности сформировавшихся практик участия на локальном уровне, но в то же время жители ориентированы на собственную ответственность за развитие территорий. Также положительный момент заключается в сравнительно высоком потенциале и установке на необходимость кооперации для решения общих проблем у жителей малых городов по отношению к тому же индикатору в крупных городах.

Во-вторых, предпосылка к повышению вовлеченности местного сообщества в формирование благоприятной среды для проживания состоит в том, что главным препятствием в малых городах выступает отсутствие опыта коллективной работы. При формировании необходимых институциональных условий для приобретения такого опыта, с учетом вышеперечисленных положительных моментов, можно ожидать увеличения уровня самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам локального значения. В связи с этим важность приобретает формирование институциональных условий для коллективной деятельности местных сообществ, к которым относятся закрепленные в нормативной базе российского правового поля практики инициативного бюджетирования и проектной деятельности.

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Что препятствует, на Ваш взгляд, объединению людей друг с другом для решения волнующей их проблемы?», %

|

Вариант ответа |

Крупн ые города |

Малые города |

|

Отсутствие опыта коллективной работы |

40 |

48 |

|

Неверие в возможность что-то изменить |

66 |

47 |

|

Нехватка ресурсов (в том числе финансовых) для решения той или иной проблемы |

36 |

44 |

|

Человеческие качества (лень, эгоизм и др.) |

44 |

41 |

|

Разобщенность людей, все заняты своими делами |

47 |

36 |

|

Люди просто не хотят делать что-то для других |

23 |

32 |

|

Отсутствие поддержки со стороны региональных и местных органов власти |

38 |

29 |

|

Отсутствие в населенном пункте лидеров, способных повести за собой |

32 |

27 |

|

Можно воспользоваться тем, что сделали другие |

14 |

26 |

|

Отсутствие информации об успехе у кого-то (в других городах) |

17 |

20 |

|

Опасения оказаться в оппозиции к местной власти |

24 |

16 |

|

Нет таких, с кем хотелось бы объединиться |

11 |

10 |

|

Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550. |

||

Механизмы участия местного сообщества в развитии территорий: инициативное бюджетирование (1) и проектная деятельность в рамках работы некоммерческих организаций (2)

Особого внимания при рассмотрении участия местного сообщества в развитии территорий заслуживает вопрос о включенности граждан в бюджетный процесс в рамках проектов инициативного бюджетирования – механизма привлечения дополнительных финансовых ресурсов, направленных на решение вопросов местного значения при непосредственном участии населения той или иной территории. Как отмечают А.Н. Диденко и И.В. Бабичев, «решение проблем местного значения в инициативном бюджетировании сопровождается целым рядом дополнительных экономических, управленческих, социальных эффектов» (Диденко, Бабичев, 2023, с. 23). Так, управленческий эффект заключается в создании комфортных условий взаимодействия между органами местного самоуправления и локальным сообществом, повышении эффективности управления муниципальными финансами за счет вовлечения населения и бизнеса в процессы принятия решений по их использованию. Экономический – в привлечении финансовых средств для развития территорий. Социальный эффект – готовность вложить личные ресурсы, конвертируемые в другие общественно значимые процессы, такие как увеличение социального капитала в местном сообществе, рост гражданской культуры, солидарности и локальной идентичности.

В России механизм инициативного бюджетирования применяется на федеральном (например, национальный проект «Жилье и городская среда» и входящий в него федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»; государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»), региональном (в Вологодской области «Народный бюджет») и местном уровнях.

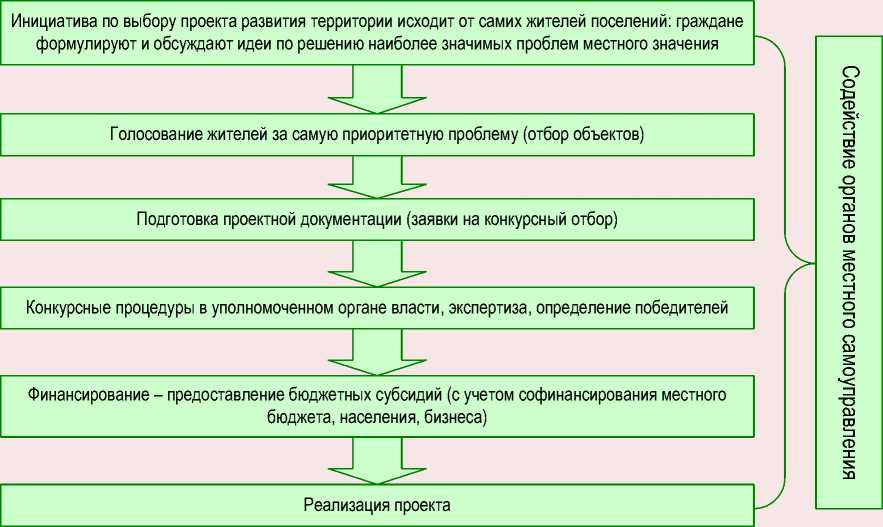

Реализация инициативного бюджетирования в зависимости от нормативного регулирования в субъекте РФ видоизменяется. Однако в большинстве случаев процедура проходит на конкурсной основе с участием жителей и в общем виде алгоритм включает следующие действия (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм инициативного бюджетирования

Источник: составлено автором на основе анализа положений о процедурах инициативного бюджетирования.

По информации Министерства финансов РФ, основанной на анализе данных, поступивших из 75 регионов, существенно увеличилось число практик инициативного бюджетирования с 212 в 2020 году до 323 в 2021 году. Общее число применяемых практик, предусматривающих участие граждан в бюджетных решениях, возросло с 290 до 406. Следует отметить, что группа муниципальных практик демонстрирует наилучшую динамику: с 2018 по 2021 год их количество увеличилось более чем в три раза (с 91 до 274). В 2021 году Вологодская область вошла в число субъектов РФ, лидирующих в СЗФО по финансовому обеспечению проектов инициативного бюджетирования в зависимости от показателей доля средств, выделенных на проекты в региональном бюджете субъекта РФ, и бюджетная поддержка на одного жителя (табл. 7).

В Вологодской области практика инициативного бюджетирования осуществляется в рамках проекта «Народный бюджет», который действует в регионе с 2015 года и является частью государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021–2025 годы» (Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами»). Реализация проекта предусматривает отбор инициатив жителей на условии софинансирования: из пожертвований граждан в размере не менее 5% от стоимости проекта; 25% из местного бюджета муниципальных образований или средств бизнеса; 70% – субсидия из регионального бюджета. Основные направления – это благоустройство территорий, организация массового спорта, досуга и культурной жизни, решение проблем в сфере ЖКХ, связи и обеспечения общественного порядка6. По мнению С.Г. Жестянникова, «минимальное софинанси-рование от населения правильнее расценивать как вовлекающий механизм, способствующий погружению в процесс обсуждения и реализации проекта, а затем использования его результатов» (Жестянников, 2021, с. 59).

Анализ показателей инициатив местных сообществ в рамках проекта «Народный бюджет» свидетельствует о значительном увеличении с 2017 по 2022 год объема субсидий регионального бюджета (более чем в 8 раз) на поддержку проектных идей жителей по улучшению условий проживания на малых территориях. Возможно, это связано с тем, что первоначально субсидирование инициатив населения за счет средств областного бюджета составляло 50%, начиная с 2020 года повысилось до 70% общей стоимости проекта. Позитивной, с точки зрения развития малых территорий, является тенденция роста количества участвующих в конкурсе поселений муниципальных образований в 1,4 раза с 2017 по 2022 год, особенно поселения стали активно вовлекаться в проект с 2019 года. В 2022 году на конкурс было заявлено 171 поселение из 179 образованных по административно-территориальному делению Вологодской области, т.е. проектом охвачен прак-

Таблица 7. Регионы-лидеры в СЗФО по финансовому обеспечению проектов инициативного бюджетирования (ИБ) в 2021 году

Субъект СЗФО Количество практик ИБ Доля средств на ИБ в бюджете субъекта РФ, % Бюджетная поддержка ИБ на одного чел., руб. Республика Карелия 3 0,65 711,95 Республика Коми 1 0,25 316,25 Вологодская область 1 0,27 256,86 Калининградская область 3 0,42 479,84 Новгородская область 6 0,88 721,32 Источник: Доклад о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях за 2022 г. // Министерство финансов Российской Федерации. URL: upload/library/2022/09/main/

6 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Вологодской области за 2022 год. URL:

Таблица 8. Динамика показателей инициатив местных сообществ в рамках проекта «Народный бюджет» в Вологодской области

Несмотря на положительную динамику реализации регионального проекта «Народный бюджет», в муниципальных образованиях Вологодской области самостоятельные практики инициативного бюджетирования не получили широкого распространения, что позволяет сделать вывод о необходимости формирования комплексного подхода к развитию этого механизма в регионе, включая внедрение муниципальных практик организации инициативного бюджетирования при финансировании из местных бюджетов с соответствующими нормативно-правовыми инструментами вовлечения граждан. В качестве практического кейса можно привести опыт Вологодского муниципального округа как одну из первых формирующихся практик муниципального инициативного бюджетирования в регионе. Так, с 2022 года в округе действует местный проект «Народное решение». По итогам 2022 года на реализацию народных инициатив из бюджета муниципалитета выделено более 9 млн руб. В проекте уча- ствуют инициативы жителей преимущественно по благоустройству территорий, которые не прошли отбор на региональном уровне7.

Механизмом прямого участия сообществ в стимулировании новых видов деятельности и привлечении ресурсов на территорию является образование активными группами неправительственных некоммерческих организаций8 (Чернега, 2020). Характерная особенность формирования НКО состоит в том, что они создаются по инициативе граждан и предполагают интеграцию жителей для решения социальных проблем и получения общественных благ. Однако динамика числа НКО в провинциальных территориях Вологодской области отрицательна. Так, рост количества НКО характерен для крупных городов региона (+4%). Напротив, в районах (округах) и малых территориях диагностируется постепенное сокращение числа НКО: с 2020 по 2022 год на 6% (табл. 9).

Таблица 9. Количество некоммерческих организаций по муниципальным образованиям, 2020–2022 гг., ед.

|

Тип территории |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

2022 к 2020, % |

|

Крупные города |

1148 |

1153 |

1189 |

3,6 |

|

Малые территории |

484 |

475 |

455 |

-6,0 |

|

Источник: расчеты автора по данным Доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Вологодской области в 2022 году / В.В. Приятелев, О.В. Воскресенская; Общественная палата Вологодской области, Ресурсный центр НКО «Инициатива». Вологда, 2022.118 с. |

||||

Детализация по муниципальным районам и округам показывает, что сокращение НКО наблюдается в 16 из 26 муниципальных районов и округов. Положительной динамикой характеризуются только пять муниципалитетов9.

Таким образом, проведенный анализ позволил установить один из факторов, влияющих на развитие НКО и, как следствие, инициатив местных сообществ: концентрация некоммерческих организаций в крупных экономически привлекательных центрах и сужение их представительства в малых городах и муниципалитетах. Выявлен высокий уровень территориальной дифференциации представительства некоммерческого сектора в рамках одного региона.

Тем не менее НКО являются активным актором деятельности на территории и выступают инструментом привлечения грантовых средств и агрегатором нефинансовых ресурсов, каналом артикуляции интересов (потребностей) местного сообщества. Данные организации привлекают федеральные средства на развитие малых территорий и решение проблем в социальной сфере, что доказывает открытая информация Фонда президентских грантов (ФПГ), осуществляющего поддержку некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социальные проекты на конкурсной основе. В ходе исследования выявлено, что на малых территориях действует ограниченное число НКО, в связи с этим наблюдается значительный разрыв в объеме привлеченных средств, количестве проектов в пространственном распределении «крупный город – малые территории». Общая предоставленная сумма поддержки социаль- ных проектов за 2017–2022 гг. в крупных городах региона составила 432,4 млн рублей, в малых территориях – 129,2 млн рублей. Однако по средней сумме на один поддержанный проект различия незначительные, что свидетельствует о реализации в малых населенных пунктах ресурсоемких инициатив местного сообщества в рамках деятельности некоммерческих организаций. Подробный анализ инициативных проектов, получивших финансовую поддержку Фонда, в разрезе малых территорий Вологодской области позволяет выделить лидера по привлеченным средствам. Некоммерческий сектор Тотемского муниципального округа за счет федерального конкурсного финансирования в 2017–2022 гг. реализовал 27 проектов на общую сумму 69,7 млн рублей. В 2022 году объем привлеченных средств в округ составил 26,9 млн рублей. За рассматриваемый период фиксируются положительные изменения как для малых городов, так и для крупных. В то же время, несмотря на положительные тенденции и рост, в динамике показателей наблюдается нестабильность (табл. 10).

ФПГ осуществляет финансовую поддержку НКО по нескольким направлениям. Перечень направлений дает основания полагать, что такие организации обладают возможностями для решения широкого спектра социально-экономических проблем территорий и улучшения качества жизни населения. В малых территориях наибольшее число поддержанных проектов в рамках федерального финансирования нацелено на сохранение исторической памяти и социальную поддержку граждан. В крупных городах за исключением отмеченных к приоритетным относится решение проблем в сфере здоровья граждан (табл. 11).

Следует обратить внимание, что в перечне направлений, по которым ФПГ поддерживает некоммерческие организации, отсутствуют

Таблица 10. Динамика показателей участия некоммерческих организаций крупных городов и малых территорий Вологодской области в социально-проекторной деятельности Фонда президентских грантов, 2017–2022 гг.

|

Показатель |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

|

Крупные города* |

||||||

|

Объем привлеченных средств, млн руб. |

56,8 |

51,8 |

98,0 |

97,9 |

44,4 |

83,5 |

|

Количество поддержанных проектов, ед. |

40 |

43 |

80 |

75 |

40 |

50 |

|

Средняя сумма на 1 проект, млн руб. |

1,4 |

1,2 |

1,2 |

1,3 |

1,1 |

1,7 |

|

Малые территории** |

||||||

|

Объем привлеченных средств, млн руб. |

6,9 |

17,2 |

31,6 |

22,7 |

14,2 |

36,6 |

|

Количество поддержанных проектов, ед. |

8 |

15 |

17 |

21 |

12 |

15 |

|

Средняя сумма на 1 проект, млн руб. |

0,9 |

1,2 |

1,9 |

1,1 |

1,2 |

2,4 |

|

* г. Вологда и г. Череповец. ** Округа и муниципальные районы Вологодской области. Отбор проектов-победителей производился по заданным фильтрам: регион, муниципальное образование, дата – январь – декабрь соответствующего года. Источник: расчеты автора по данным Фонда президентских грантов (URL: президентскиегранты.рф) по всем конкурсам, проведенным Фондом президентских грантов со дня начала его работы 3 апреля 2017 г. |

||||||

Таблица 11. Направления поддержанных проектов неправительственных некоммерческих организаций Вологодской области (Фонд президентских грантов), 2017–2022 гг., %

Таким образом, механизм социокультурного проектирования в рамках деятельности некоммерческих организаций направлен на вовлечение активной части местного сообщества в практики по развитию малых территорий. При этом необходимо отметить, что исследование выявило сокращение числа НКО и их небольшое количество в малых территориях, а также незначительный уровень участия населения в целом. Можно предположить, что при поступательном и устойчивом развитии некоммерческого сектора увеличится доля общественно значимых проектов с привлечением неактивных групп местного сообщества и их вклад в решение проблем социальной сферы, определенных нами на первом этапе исследования.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о значимости проблематики, связанной с развитием малых территорий и участием в этом процессе местного сообщества, особенно в условиях ограниченных бюджетных возможностей и ресурсов на решение социальных проблем и удовлетворение потребностей населения.

В соответствии с целью исследования выделены особенности, характерные для местного сообщества малых городов, посредством сравнения с крупными населенными пунктами на основе массива данных социологического опроса. В малых городах местное сообщество в большей степени ориентировано на развитие территорий и осознает свою ответственность, чем в крупных городах региона. Выявлены более высокий потенциал и уровень участия в инициативах у местного сообщества малых территорий. Почти по всем практикам доля участвующих в малых городах выше, чем в крупных. Определено, что значимым барьером к вовлечению населения в процессы решения проблем места проживания выступает отсутствие опыта коллективной работы. Субъективные оценки показали, что основными акторами территориальных изменений являются органы управления и местное сообщество, а бизнес практически не несет ответственности за развитие территорий.

В качестве перспективных направлений в преодолении этих барьеров рассматриваются институализированные механизмы участия местного сообщества в развитии территорий: инициативное бюджетирование и проектная деятельность в рамках работы некоммерческих организаций.

Рассмотрение итогов реализации практики инициативного бюджетирования в Вологод- ской области «Народный бюджет» свидетельствует о положительной динамике показателей: проектом охвачены практически все основные вопросы местного значения поселенческого уровня, однако приоритет остается за благоустройством территорий; увеличивается количество участвующих поселений и проектов, получивших поддержку; наблюдается рост суммы субсидий из регионального бюджета; повышается доля жителей Вологодской области, вовлеченных в процесс.

Установлено, что внутри региона существует определенная диспропорция относительно представительства некоммерческих организаций, выступающих объединяющим каналом для деятельности местного сообщества в направлении развития территорий: концентрация в крупных городах и сужение их представительства в малых городах и муниципалитетах. Однако выявлено, что механизм проектной деятельности НКО является дополнительной возможностью привлечения финансовых ресурсов на внебюджетной основе в социальную сферу малых территорий с участием местного сообщества, а эффект подобной деятельности позволит закрыть часть проблем развития этих территорий. Потенциальный социальный эффект от такого механизма – вовлечение широкого круга местных жителей в проекты по созданию благоприятной среды и комфортных условий жизни.

Дальнейший план исследований включает углубленный анализ факторов, барьеров и перспектив участия местного сообщества в преодолении социальных противоречий и развитии своих малых территорий, а также разработку методики типологизации малых городов и сел в зависимости от наличия социальных проблем и степени развития общественного потенциала.

Список литературы Роль местных сообществ в развитии малых территорий

- Аксенова О.В. (2015). Традиции развития в российской провинции // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. № 1 (14). С. 75–79.

- Бабун Р.В. (2017). Местное самоуправление России на новом этапе муниципального строительства // ЭКО. № 3 (513). С. 60–77.

- Бухвальд Е.М., Печенская М.А. (2017). Возможности местных бюджетов при реализации муниципальных стратегий развития // Проблемы развития территории. № 4 (90). С. 37–50.

- Бухвальд Е.М., Кольчугина А.В. (2019). Малые и моногорода в Стратегии пространственного развития Российской Федерации: доклад. М.: Институт экономики РАН. 30 c.

- Ворошилов Н.В. (2021). Тенденции и перспективы изменения муниципально-территориального устройства в России // Проблемы развития территории. № 25 (5). С. 105–124.

- Диденко А.Н., Бабичев И.В. (2023). Нормативные и социально-экономические условия формирования межсекторного взаимодействия (местные сообщества – бизнес – муниципалитет – государство – научные и экспертные сообщества) на региональном и муниципальном уровнях как технологии комплексного и устойчивого развития территории и повышения ее человеческого потенциала // Местное право. № 2. С. 3–32.

- Жестянников С.Г. (2021). Общественное участие как инструмент развития территории (из опыта Вологодского муниципального района Вологодской области) // Проблемы развития территории. Т. 25. № 1. С. 52–67. DOI: 10.15838/ptd.2021.1.111.3

- Кузнецов С.В., Чернышева Е.А. (2012). Проблемы устойчивого развития малых городов Российской Федерации // Экономика и управление. № 4 (78). С. 123–126.

- Майкова Э.Ю., Симонова Е.В. (2021). Местное самоуправление в российских малых городах: модели развития (на примере Тверской области) // Урбанистика. № 1. С. 1–17.

- Маркин В.В., Малышев М.Л., Землянский Д.Ю. (2019). Малые города России: комплексный мониторинг развития. Часть 1 // Мониторинг правоприменения. № 4 (33). С. 46–55.

- Черныш М.Ф., Маркин В.В. [и др.]. (2020). Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и практики: [монография] / отв. ред. М.Ф. Черныш, В.В. Маркин; предисл. М.К. Горшков; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН. 523 с. DOI: 10.19181/monogr.978-5-89697-335-5.2020

- Парк Р., Николаев В. (2006). Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок // Социологическое обозрение. № 1. С. 11–18.

- Позаненко А.А. (2015). Последствия укрупнения сельских поселений: взгляд снизу // Вопросы государственного и муниципального управления. № 1. С. 168–184.

- Пясецкая Е.Н. (2015). Местное сообщество и муниципальное управление: трансформация взаимодействия // Концепт. № 9. С. 61–65.

- Рогач О.В. (2019). Социальный капитал: новые возможности развития местных сообществ // Социодинамика. № 9. С. 25–39.

- Секушина И.А. (2020). Состояние жилищной сферы и качество городской среды в малых и средних городах (на примере Вологодской области) // Вопросы территориального развития. № 2. DOI: 10.15838/tdi.2020.2.52.2 URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/28522

- Смолева Е.О. (2021). Формирование практик участия граждан в развитии городской среды: хабитуализация или институционализация «сверху» // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 5. С. 244–260. DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.14

- Титаренко И.Н. (2020). Сохранение культурного наследия исторических поселений в России: история и современные проблемы // Вестник Томского государственного университета. № 450. С. 177–184.

- Тыканова Е.В., Хохлова А.М. (2014). Траектории самоорганизации локальных сообществ в ситуациях оспаривания городского пространства // Социология власти. № 2. С. 104–122.

- Уханова Ю.В. (2021). Коллективные практики и потенциал гражданского участия локального сообщества (социологическое исследование в российских регионах) // Проблемы развития территории. Т. 25. № 1. С. 88–107. DOI: 10.15838/ptd.2021.1.111.5

- Уханова Ю.В. (2022). Гражданское участие территориального сообщества: теоретические основы и практическое развитие. Вологда: ВолНЦ РАН. 255 с.

- Уханова Ю.В. (2023). Межсекторное социальное партнерство как основа развития малых территорий: возможности и риски // Местное право. № 2. С. 33–43.

- Халий И.А. (2008). Местные сообщества в России – носители инноваций и традиционализма // Власть. № 5. С. 19–26.

- Чернега А.А. (2020). «Сила местных сообществ»: практики, механизмы и модели участия жителей в социокультурном развитии территории (на примере малых населенных пунктов Вологодской области) // Журнал социологии и социальной антропологии. № 23 (3). С. 51–77. DOI: 10.31119/jssa.2020.23.3.3

- Шагалов И.Л., Рубин А.Ю. (2019). Территориальное общественное самоуправление: предпосылки, функции, оценка // Вопросы экономики. № 5. С. 103–121.

- Шарыгин М.Д., Осоргин К.С. (2018). Территориальная основа организации местного сообщества // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. № 3. С. 94–104.

- Azevedo L., Bell A., Medina P. (2022) Community foundations provide collaborative responses and local leadership in midst of COVID-19. Nonprofit Management and Leadership, 32(3), 475–485. DOI: 10.1002/nml.21490

- Etzioni A. (1995). Rights and the Common Good: The Communitarian Perspective. Wadsworth Publishing Company.

- Funnell S., Rogers P. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models. Management Review, 35(2), 281–302.

- Leping Y., Hon L. (2019). How social ties contribute to collective actions on social media: A social capital approach. Public Relations Review, 45(4). Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811118302650.DOI: 45. 10.1016/j.pubrev.2019.04.005

- Manzo L.C., Perkins D.D. (2006). Finding common ground: The importance of place attachment to community participation and planning. Journal of Planning Literature, 20(4), 335–350. DOI: 10.1177/0885412205286160

- McKnight M., Sanders S., Benjamin G., Brown R. (2016). Communities of place? New evidence for the role of distance and population size in community attachment. Rural Sociology, 82(2). Available at: https://www.researchgate.net/publication/306388473_Communities_of_Place_New_Evidence_for_the_Role_of_Distance_and_Population_Size_in_Community_Attachment. DOI:10.1111/ruso.12123

- Moallemi E.A., de Haan F.J., Hadjikakou M. et al. (2021). Evaluating participatory modeling methods for co-creating pathways to sustainability. Earth's Future, 9(3). Available at: https://www.researchgate.net/publication/349117329_Evaluating_Participatory_Modeling_Methods_for_Co-creating_Pathways_to_Sustainability

- Msila V. (2013). Evaluation of programs: Reading Carol Weiss. Universal Journal of Educational Research, 1, 324–327.

- Paricio-Esteban P., Bruno-Carlos T., Alonso-Romero E., García-Alcober M.P. (2020). Transparency websites and portals for citizen participation in the management of public relations with local stakeholders. Information Professional, 29(3). DOI: 10.3145/epi.2020.may.35

- Putnam R.D. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.

- Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A. (2008). Participatory budgeting in Europe: Potentials and challenges. International Journal of Urban and Regional Research, 32(1), 164–178. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2008.00777.x

- Staples L. (2012). Community organizing for social justice: Grassroots groups for power. Social Work with Groups, 35, 287–296. DOI: 10.1080/01609513.2012.656233

- Zhang Y., Liao Y. (2011). Participatory budgeting in local government. Public Performance & Management Review, 35, 2, 281–302.