Роль миграционного фактора в обеспечении социально-экономической стабильности России

Автор: Бойко Юрий Павлович, Сурков Сергей Александрович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграция населения

Статья в выпуске: 3 (45), 2009 года.

Бесплатный доступ

Авторы суммируют современные характеристики экономической безопасности и стабильности, определяя позицию российского государства на мировом рынке. Они исследовали влияние развития трудового потенциала страны на перспективы ее экономического развития, проанализировали особенности современных миграционных процессов и оценили их вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации. Они предлагают целесообразные подходы к повышению эффективности привлечения фактора миграции к решению экономических проблем страны.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347736

IDR: 14347736

Текст научной статьи Роль миграционного фактора в обеспечении социально-экономической стабильности России

Ю.П.Бойко, С.А.Сурков

Роль мигроиионного фоиторо В обеспечении

социально-экономической стабильности России

Э кономический кризис, как известно, проявляется в абсолютном падении производства, недо-загрузке производственных мощностей, росте безработицы, нарушениях в денежно-валютной, кредитно-финансовой сферах и пр. Указанные проявления кризиса коснулись в 2008–2009 гг. большинства экономически активного населения России. Значительное число предприятий страны либо сокращают персонал, уменьшают заработную плату, либо отправляют работников в неоплачиваемый отпуск. Безработица в России растет, хотя ее темпы неравномерны и зависят, в том числе, от сезонного спроса на рабочую силу. Аналитики лаборатории прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН оценивают (по методологии МОТ) рост среднегодовой численности безработных в 2009 г. на уровне 9% [1].

Специалисты утверждают, что, в соответствии с теорией длинных волн, выход из мирового кризиса возможен лишь под влиянием инновационного прорыва (возможно, в области создания новых источников энергии) [2].

Россия сможет преодолеть кризис, обеспечив тем самым экономическую безопасность и независимость, только добившись социально-экономической стабильности, проведя реформирование и коренное преобразование и экономической (в том числе промышленной), и социальной политики. Нельзя забывать, что экономический кризис в России протекает на фоне кризиса демографического, который характеризуется не только сокращением абсолютной численности населения, но и неблагоприятными сдвигами в его возрастной и образовательной структуре. А это неизбежно ставит перед страной проблемы и перспективы, связанные с иммиграцией.

Как указывает В. Супян [3], большинство ученых анализируют проблему экономической безопасности государства в контексте основных макроэкономических показателей, таких, как сдвиги в структуре экономики, объеме валового внутреннего продукта (ВВП), источников его формирования и т.п. Однако относительно слабо изучено влияние миграционных процессов на экономическую безопасность России.

Уместно рассмотреть, как российские исследователи определяют само понятие «экономическая безопасность». Так, В. Сенчагов связывает ее с «таким состоянием экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов». Из этого определения следует, что «экономическая безопасность — это не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов, развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества» [4. С. 99]. Аналогичный подход предлагают Е. Бухвальд, Н. Гловацкая и С. Лазуренко: «экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных интересов России» [5. С. 25].

Обобщение этих суждений приводит к выводу, что экономическая безопасность — это способность экономики стабильно обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на региональном, национальном и международном уровнях.

Не вызывает сомнения точка зрения академика Л. Абалкина, выделяющего в качестве важнейших структурных элементов безопасности экономическую независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики, способность к саморазвитию и прогрессу [6. С. 10–29]. Возможно предположить, что целесообразно дополнить элемент «экономической независимости» факторами взаимосвязи всех субъектов безопасности, на каком бы уровне те ни находились — национальном, региональном или отраслевом, на уровне предприятия, общности, личности. С учетом этого, названные Л. Абалкиным элементы являются наиболее общими точками отсчета, универсальными критериями качественной оценки состояния экономической безопасности, включая миграционные процессы.

Характеристики экономической безопасности и стабильности страны, сформулированные в научных исследованиях, перекликаются с мнением россиян о том, что России необходимо обладать статусом великой державы. Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного в ноябре 2008 г., 16% россиян считают, что страна уже сегодня является великой державой; половина (50%) полагает, что в ближайшие 1,5–2 десятилетия она сможет стать таковой. И только 19% заявляют, что таких шансов нет. При этом важны основные требования – развитая современная экономика (53%), мощные вооруженные силы (35%) и высокий уровень благосостояния граждан (30%) – ключевые элементы, необходимые для превращения России в великую державу. Необходимость развивать науку и внедрять высокие технологии отметили 18% опрошенных [7].

Однако существует ряд угроз, которые мешают России достичь высоких показателей в тех областях, развитие которых определит выход РФ в ряд ведущих стран мира. Главной причиной отставания отечественной промышленности является устаревшая структура и организация производства, в то время как диверсификация экономики должна происходить за счет подъема перерабатывающих отраслей [8]. По мнению В.В. Путина, это один из важнейших аспектов современной экономической политики, прямо связанный с развитием ее высокотехнологичных секторов. Опыт успешных индустриальных стран показывает, что необходима принципиально новая организация производства, ориентированная на создание инноваций и опирающаяся на конкурентную среду, включая каналы распределения продукта. Основополагающее значение для возрождения России, успешного решения назревших социальных проблем и обеспечения устойчивого экономического роста имеет повышение конкурентоспособности отечественной продукции на основе научно-технологического обновления производства. Поэтому приоритетной задачей законодательной и исполнительной властей объявлены формирование и реализация инновационной политики.

На постиндустриальном этапе развития мировой экономики интеллектуальный продукт превалирует в иерархии ценностей, и на 1-е место выходят высокие технологии, значительные темпы технологического обновления производства. В результате все более явно обнаруживается зависимость социально-экономического развития страны от характеристик человеческих ресурсов.

По данным Всемирного Банка [9], доля высоких технологий в экспорте обрабатывающего сектора России составила примерно половину соответствующего показателя для Финляндии. Для прогресса в данной области требуется оздоровление нравственного климата и формулирование глобальных задач, способных сплотить население страны. Необходима также социально-психологическая адаптация к новым условиям инновационной экономики, нравственная и ценностная консолидация общества, что существенно улучшит условия инновационной деятельности.

Однако выполнению этих задач может сильно помешать объективное состояние демографических процессов в стране. Проблемы низкого здоровья россиян в немалой степени объясняют негативные демографические тенденции, такие, как снижение общей численности и старение популяции. Начиная с 1992 г., Россия живет в условиях естественной убыли населения. За 16 лет (1992–2007 гг.) эта убыль составила 12,3 млн человек, и хотя частично (на 5,7 млн человек) она была компенсирована миграцией, число жителей России к началу 2008 г. составило 142 млн человек против 148,6 в начале 1993 г., т.е. уменьшилось на 6,6 млн. человек. По прогнозам ООН, согласно среднему варианту, население России в 2025 г. оценивается в 128,2 млн человек (прогнозы ООН и Бюро цензов США); 137,0 (Росстат, 2008); 138,1 млн (ИДЕМ ГУ ВШЭ, медианное значение). Это означает сокращение населения страны по сравнению с максимумом начала 1993 г. на 10–20 млн человек, или примерно на 7–10% [10].

Наряду с естественной убылью на рынке труда нарастают структурные диспропорции. В субъектах РФ, как и в целом по стране, существуют серьезные противоречия между системой подготовки квалифицированных рабочих кадров, а также специалистов с высшим образованием, и реальными потребностями рынка труда. Текущая структура выпуска специалистов не соответствует будущим потребностям экономики, и при ее сохранении в перспективе будет нарастать дефицит кадров со средним и начальным профессиональным образованием при избытке неквалифицированных работников и специалистов с высшим образованием.

Структурные диспропорции могут быть также обусловлены старением трудоспособного населения (в широкой трактовке – от 15 до 72 лет). Согласно исследованиям соответствующих тенденций, вначале оно выразится в сокращении числа лиц в возрасте моложе 30 лет при одновременном увеличении числа 30–39-летних и 60–72-летних. После 2020 г., по оценкам, начнется рост числа 40–72-летних. Учитывая, что уровни занятости населения максимальны в возрастах от 25 до 54 лет, и особенно – от 30 до 49 лет, очевидно, что первое время, даже в отсутствие каких-либо усилий по повышению занятости, число их в экономике будет сокращаться медленнее, чем число лиц экономически активных возрастов. В целом, для перспектив рынка труда самое большое значение имеет сокращение работающих возрастной группы 30–49 лет не только как самой массовой, но и как наиболее производительной, обладающей большим опытом, трудовыми навыками и высокой квалификацией. Помимо прочего, старение трудоспособного населения приведет к возрастанию доли работников старших возрастов, с устаревшим профессионально-квалификационным профилем, что потребует расширения эффективной системы массового непрерывного образования, плохо развитой в настоящее время [10].

Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 г. устанавливают перед государственными структурами следующие главные цели:

-

« ■ перевод научно-промышленного потенциала России на инновационный путь развития,

-

■ построение экономики, основанной на научных знаниях, которая освободит экономическое развитие страны от экспортно-сырьевой зависимости и обеспечит высокую динамику экономического роста в перерабатывающих отраслях» [11].

Государству предстоит последовательно и целенаправленно снижать относительную долю продукции сырьевых отраслей в ВВП, диверсифицировать производственные мощности, развивать новейшие технологии. Перевод экономики страны на инновационный путь развития возможен только на основе комплексного подхода, предполагающего разработку и реализацию системы взаимосвязанных мер, направленных на поддержку и координацию деятельности всех участников обновленного процесса.

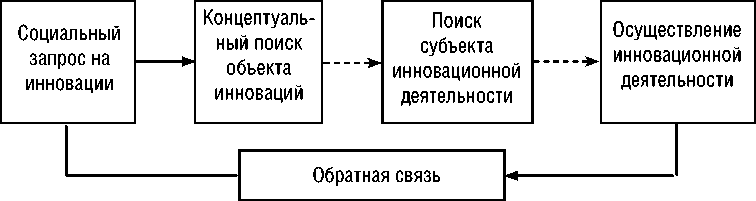

Одним из нерешенных вопросов остается обеспечение наукоемких областей деятельности квалифицированным персоналом. Разрыв в человеческих ресурсах приводит к нарушению общего процесса, что видно на общем виде схемы осуществления инновационной деятельности (рис. 1).

Доля нетрудоспособного населения в России «может превысить к 2017 г. трудоспособную часть на 15–17 млн человек» – таков прогноз заведующего кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова В.А. Ионцева [12]. По оценке экспертов, большая доля умерших в трудоспособном возрасте является одной из наиболее серьезных демографических проблем в современной России. За последнее

Рис. 1. Схема осуществления инновационной деятельности

10-летие показатель смертности в возрастной группе от 20 до 29 лет увеличился более чем на 60% [13].

Влияние изменения возрастной структуры населения, включающее уменьшение доли детей и молодежи, приводит к снижению общего спроса на продукцию предприятий, производящих товары и услуги для молодых семей, приобретающих и обустраивающих жилье, новую одежду и другие товары, учитывая, что работающая молодежь посредством налогов вносит деньги в казну. (В самом деле, в разви- тых странах средний возраст приблизился к 40 годам против, примерно 24,1 в Индии и около 18,8 в Африке [14], обеспечивая резко увеличивающиеся расходы на социальные нужды, пенсии, здравоохранение, социальные службы и т.д.) Параллельно происходит сокращение доли работающих, что снижает отчисления в бюджет.

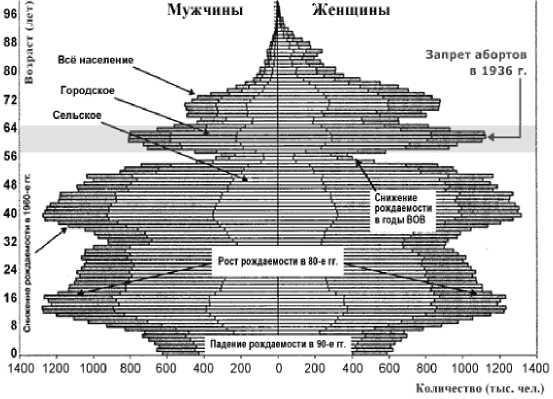

Более того, если взглянуть на половозрастную пирамиду населения России, то можно зафиксировать определенные особенности, как видно на рис. 2а и 2б. Наибольшую долю в

Рис. 2а. Половозрастная пирамида населения России по данным 2000 г. [15]

Время

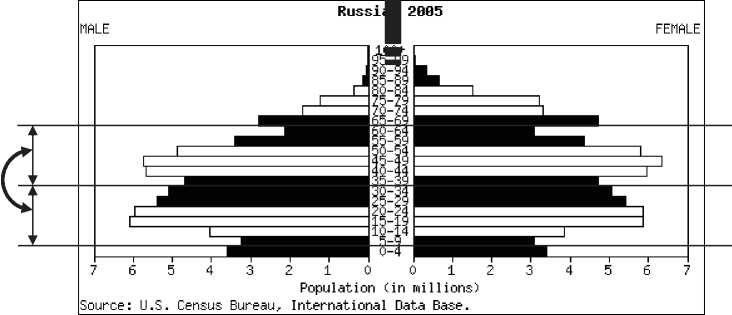

Рис. 2б. Половозрастная пирамида населения России по данным 2005 г. [16]

населении составляют молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет, вторая многочисленная группа относится к возрасту 45–49 лет. Вероятно, их можно соотнести как родителей и их детей. Стоит обратить внимание на то, что родители родителей, т.е. деды, отделенные от родителей таким же временным расстоянием и находящиеся в возрасте выше пенсионного, значительно малочисленнее, как и группы младше 14 лет. С естественным течением времени произойдет перемещение пирамиды вверх, что вызовет сбой в замене работающих поколений и может привести к остановке экономического развития в России.

Оживление экономической деятельности способно, в свою очередь, воздействовать на рост рождаемости. Вероятностное начало этого процесса показывает рис. 2б, на котором заметно увеличение числа детей в возрасте от 0 до 4 лет, что сохраняется и до сегодняшнего дня. Однако необходимо учитывать, что на демографические процессы влияет множество факторов, изменения происходят весьма медленно, а эффект от их воздействия проявляется с определенным лагом.

Экономическое развитие способствует вовлечению в производство не задействованной рабочей силы извне. Привлечение квалифицированных иммигрантов может послужить своеобразным «импульсом» для старта инновационных преобразований и ускорения темпов экономического роста России, что улучшит условия и снизит тяготы обеспечения ее экономической безопасности. В связи с этим, принятая программа привлечения соотечественников должна быть расширена за счет различных категорий иммигрантов, включая граждан дальнего зарубежья, дополнена квалификационны- ми критериями и соответствующими льготами, а также преференциями со стороны государства и работодателей.

Влияние миграции на состояние экономической стабильности и безопасности связано с появлением многих проблем. Применительно к России, по мнению специалистов, наиболее значимыми представляются следующие создаваемые миграцией угрозы: деградация научно-технического потенциала; возникновение ущерба региональным рынкам и их трудовому потенциалу; дальнейший спад производства в отдельных секторах экономики; резкое обострение проблемы безработицы на некоторых региональных рынках труда; сужение доступа к жилью и социальным услугам; угроза маргинализации как части новых жителей, так и групп местного населения; дальнейшая криминализации российской действительности (так как труд определенных категорий иммигрантов используется в теневой экономике); угроза внешнеэкономическим и финансовым позициям страны-донора благодаря вывозу или переводу капитала за рубеж. Вместе с тем существуют пока неявно выраженные, потенциальные возможности проявления позитивного вклада миграции в состояние экономической безопасности в будущем, когда этот потенциал будет востребован в связи с изменившейся экономической ситуацией.

Что касается последствий миграции в виде производных от особенностей разных ее потоков, то здесь складывается следующая картина. Специфическим результатом внутренних российских миграционных процессов являются как первоначальное региональное проявление всех перечисленных выше угроз, так и значительное последующее улучшение демографической ситуации в тех же регионах, постепенное формирование в них довольно мощного кадрового потенциала для будущего экономического роста. Сказанное можно в полной мере отнести к иммиграции из стран СНГ и Балтии, что не удивительно, если вспомнить прошлый опыт проживания жителей РФ и других республик в одной стране.

Иммиграция из дальнего зарубежья характеризуется тем, что в ней доминирует негативное воздействие, которое с наибольшей силой сказывается или может сказаться на состоянии психологического здоровья принимающего населения и на соотношении легального и криминального в структуре экономической деятельности [3].

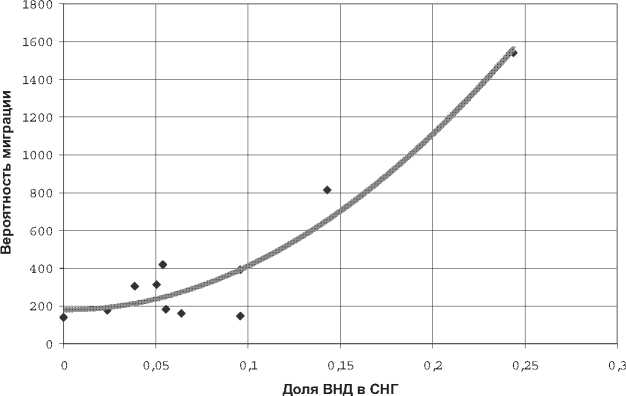

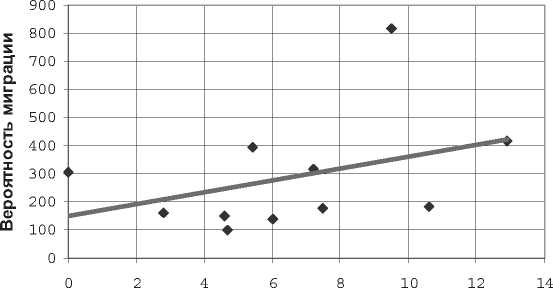

Исследование миграционных процессов в рамках бывших республик СССР, объединившихся в СНГ, позволяет проследить определенные закономерности. Если исключить из рассмотрения Белоруссию, поскольку там действует ряд дополнительных факторов, влияющих на стабильность показателей миграции, и присвоить нулевую привлекательность Туркмении недавнего прошлого, то вырисовывается достаточно показательный результат, представленный на рис. 3.

Каждая из точек данного графика обозначает уровень вероятности миграции в одну из стран СНГ (в условных единицах), в зависимости от ее доли в совокупном показателе валового национального дохода (ВНД) [17]. В соответствии со своей долей в совокупном ВНД, страны СНГ располагаются по возрастанию на оси абсцисс в следующем порядке: Таджикистан, Киргизия, Молдова, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Украина, Грузия, Казахстан и Россия.

Коэффициент корреляции для графика равен 0,932, что свидетельствует о достаточно высокой степени достоверности полученной зависимости. Подобное повышение ускорения прироста вероятности миграции с ростом доли в совокупном ВНД свидетельствует о том, что потенциальные иммигранты стремятся попасть в государства, обладающие наибольшим экономическим потенциалом и объемом производства, так как они наиболее экономически устойчивы и способны обеспечить материальное благосостояние.

По значениям темпов прироста ВНД государства СНГ ранжируются на оси абсцисс в следующем порядке: Киргизия, Узбекистан, Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Турк- мения, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, и Армения [17]. Коэффициент корреляции, характеризующий взаимосвязь темпов прироста ВНД и интенсивность миграции, равен 0,375 для графика на рис. 4, что говорит об относительном безразличии иммигрантов к потенциальным возможностям, заложенным в развивающихся экономиках. Сравнения показателей миграционной вероятности с долей ВНД на душу населения и с темпами роста экономики, приведенные на рис. 3 и 4, свидетельствуют о том, что потенциальных иммигрантов привлекают не столько перспективы, связанные с высокими темпами развития принимающей страны, сколько преимущества в виде более высокого ВНД на душу населения в данный момент времени, обеспечивающего, при прочих равных условиях, более высокий уровень жизни. Немаловажную роль играет и разочарованность потен-

Рис. 3. Зависимость вероятности миграции от доли ВНД каждого государств а в об щем ВНД стран СНГ

Темпы прироста ВИД

Рис. 4. Зависимость вероятности миграции от темпов прироста ВНД каждого государства СНГ

циальных иммигрантов реализацией обещанных перспектив в рамках развития общества на стадии предыдущей социальной формации в связи с чем они хотели бы получить не «будущие», а реальные выгоды от своей деятельности.

В России достижение долгосрочной социально-экономической стабильности и устойчивого роста возможно лишь при наличии перспективной, трудоспособной и квалифицированной категории иммигрантов, которые приедут в страну, чтобы жить на ее территории, создавать семьи и т.д., т.е. создадут новое поколение граждан страны. Серьезность подхода российских властей к решению социально-экономических проблем народонаселения России может привлечь указанную категорию иммигрантов на постоянное место жительства.

Однако не следует забывать, что миграционные потоки привносят в национальное сознание свой менталитет, временами чуждый коренному

населению, и требуется время, чтобы уменьшить напряжение между отдельными группами социума. К сожалению, российские власти не всегда уделяют достаточное внимание вопросам социальной адаптации приехавших в страну иммигрантов. В результате, их равнодушие может дорого обойтись стране, поскольку, по одним данным, в ближайшие 20 лет, чтобы экономика страны продолжала развиваться России понадобится не менее 25 млн иммигрантов [18. С. 25], а по другим – 15 млн [10].

Деятельность государства по обеспечению гарантий социальноэкономической стабильности, по мнению исследователей, должна определять развитие как прямых социальных программ, так и экономикоправовой среды, которая позволит создать безопасные и комфортные условия жизни и труда россиянам, а также потенциальным иммигрантам. Это возможно только в случае целенаправленного взаимодействия власти и общества.