Роль науки в инновационном развитии экономики

Автор: Подгребельная Н.И., Чувилова О.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106151

IDR: 140106151

Текст статьи Роль науки в инновационном развитии экономики

К настоящему времени можно наблюдать множество работ, посвященных оптимизации инновационной деятельности в России как на микро, так и на макроуровнях. Все они сводятся к реализации экономического инструментария и обоснования финансовой целесообразности. Мы же считаем, что в основе инновационного пути развития российской экономики должна лежать интеграция образования, производственной сферы и финансово-кредитного сектора.

В настоящее время существует значительный отрыв российского образования, в том числе и высшего от конкретного российского производителя.

Зачастую это связано с нежеланием ведущего менеджмента предприятий вмешиваться в процесс обучения. Однако интеграция вузов и работодателей крайне необходима в условиях новых реформ в образовании и в экономике.

По мнению Евгения Ваганова, формирование инновационной среды идет туго и на ощупь, ибо теоретические модели этого процесса, заимствованные на Западе, в настоящих реалиях жизнестойкостью не отличаются [4].

Инновационная деятельность, как правило, характеризуется достаточно высокой степенью неопределенности и риска, поэтому важными принципами системы финансирования инноваций являются множественность источников, гибкость и адаптивность к быстро меняющейся, турбулентной среде инновационных процессов.

В современной России происходит снижение инновационной активности. Это объясняется высоким коммерческим риском вложения средств в инновационную деятельность, связанным с необходимостью больших финансовых затрат при длительных сроках их окупаемости и с несовершенством организационных принципов и методов финансовокредитного обеспечения инновационных процессов, налоговой политики и отставанием нормативно-правовой базы финансового обеспечения инновационной деятельности. Среди причин, сдерживающих инновационные процессы в реальном секторе производства, неплатежеспособность заказчиков; нехватка инвестиционных ресурсов, обеспечивающих создание конкурентоспособной продукции для мирового и внутреннего рынка, как собственных фондов предприятия, формируемых за счет прибыли и амортизационных отчислений, так и привлеченных, образуемых за счет кредитов и долевого участия [3].

Страны с развитой рыночной экономикой тратят из госбюджета примерно такие же доли ВВП на финансирование фундаментальных и прикладных НИР, результаты которых связаны с высокой степенью риска либо являются пионерными новшествами. Так, в США за последние 15-20 лет на эти цели расходовалось от 2,2 до 2,7%; во Франции – от 1,8 до 2,3%; в ФРГ и Японии – от 2 до 2,9%; в Англии – от 2 до 2,5% ВВП.

В странах Запада, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), расходы на НИОКР составляют 2,2% ВВП, в государствах «Большой семерки» - 2,4%, а в США – 2,6%; в России этот показатель находится на уровне 0,9%. По затратам на НИОКР на душу населения мы уступаем мировым лидерам в десятки раз [2].

В тоже время объем выделяемых на науку средств в России в долларовом эквиваленте во много раз меньше аналогичного показателя в США при том, что цены на используемые в инновационном процессе ресурсы, достигли или превысили мировые.

Мировой опыт финансового обеспечения инновационной сферы в условиях рыночных отношений свидетельствует, что помимо централизованного финансирования на эти цели могут использоваться различные внебюджетные фонды, формы условно возвратного кредита, который погашается при достижении коммерческих результатов, либо компенсируется из централизованных фондов в случае негативного результата.

Инновационное начало в образовании, по мнению директора департамента организации исследовательского комплекса инновационного центра «Сколково» Леонида Водоватова, заключается, прежде всего, в предпринимательских инициативах, иными словами - в способности живо реагировать на изменения в бизнесе вне университетских стен [4]. Инновации подразумевают максимум мобильности.

Если в области технических дисциплин в стране есть еще кое-какой задел, то в маркетинге и менеджменте мы безнадежно отстали. В «Сколково», например, столкнулись с незнанием специалистами иностранных языков.

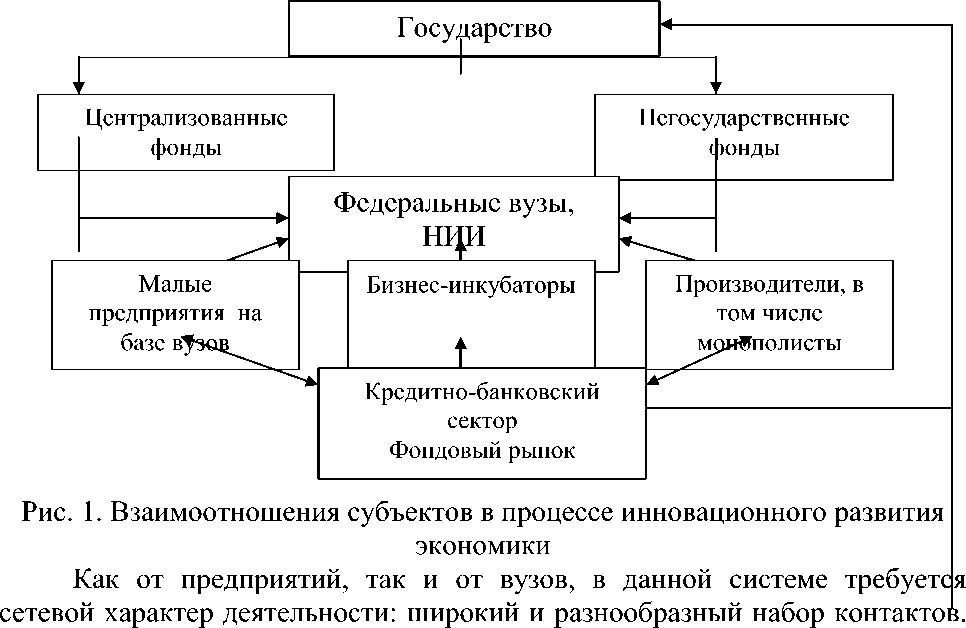

Необходима интеграция вузов, предпринимательских структур, государства, финансово-кредитного сектора для реализации задач по формированию инновационной экономики в стране.

В промышленно развитых странах Запада финансирование инновационной деятельности осуществляется главным образом из негосударственных источников. В условиях отсутствия платежеспособного спроса на передовые технологии и промышленные нововведения на внутреннем российском рынке государство вынуждено выступать спонсором и координатором размещения заказов на выполнение НИОКР и инновационных проектов. Для этого формируется система специализированных фондов, предоставляющих кредиты или безвозвратные субсидии предприятиям для целевого использования – финансирования НИОКР и инновационной деятельности. В условиях неразвитости отечественного рынка инновационных услуг и наукоемкой продукции специализированные фонды приближают механизмы финансирования инновационной деятельности к рыночным условиям хозяйствования, а создание таких фондов по отраслям народного хозяйства позволяет децентрализировать принятие решений по вопросам финансирования инновационной деятельности [2].

Важнейшей характеристикой же экономики России в современных условиях является состояние науки, передовых технологий, технологической базы, определяющих, в конечном счете, конкурентоспособность отечественной продукции и страны в целом, которое требует внимания государства и общества и выделение средств на ускоренное развитие.

Задачу разработки инновационной стратегии и обеспечения финансирования фундаментальной науки и рискованных, прорывных инноваций, а также создание инновационной среды должно на себя взять государство.

По – нашему мнению, взаимоотношения в этой сложной системе должны строиться следующим образом (рис. 1).

Но возможно это лишь в том случае, если вузы обретут финансовую автономность.

В настоящее время нет пока путей практической реализации задач, поставленных перед вузами в целях содействию в инновационном направлении развития экономики. По данным президента Ассоциации консультантов по персоналу, гендиректора холдинга «Империя кадров» Юлии Сахаровой, для ведения собственного бизнеса готово лишь 3% молодежи. Тех, кому удается помочь развернуть собственное дело, на общем фоне практически не видно [4].

Поэтому перед российским государством должна стоять задача не только по созданию благоприятных условий для привлечения долгосрочных ресурсов в экономику, что непосредственно связано с деятельностью по формированию совокупности организационно-экономических отношений, складывающихся для изыскания и эффективного использования финансовых средств в инновационной сфере, т.е. для финансового обеспечения инновационных процессов, но и обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами.

В настоящее время государственная инвестиционная политика реализуется в основном на базе программ развития, приоритетами которых являются:

-

- наращивание производства в отраслях с быстрым оборотом капитала и высокой бюджетной эффективностью, обеспечивающих товарное накопление потребительского рынка;

-

- поддержка наукоемких отраслей и высоких технологий, отраслей с высокой степенью обработки, в том числе на базе развития кооперационный связей с иностранными компаниями;

-

- производство конкурентоспособной машиностроительной продукции как основы технической реконструкции экономики.

В условиях острого дефицита внутренних источников финансирования инновационной деятельности особую актуальность имеет формирование привлекательных условий для ввоза в Россию наукоемких технологий. В этой связи в рамках государственного финансирования инноваций необходимо законодательно закрепить дифференцированный режим уплаты таможенных пошлин вплоть до их полной отмены при ввозе прогрессивных видов техники и технологий. При этом дифференциация импортных пошлин должна сочетаться с использованием протекционистских мер защиты отечественной наукоемкой промышленности.

Венчурные инвесторы, которые также финансируют инновации, в том числе и радикальные, используют механизм фондового рынка для выхода из проектов. Анализ венчурных инвесторов показал, что сегодня на российском финансовом рынке представлены зарубежные венчурные фонды, фонды, созданные крупнейшими корпорациями, а также финансируемые государством инвестиционно-венчурные фонды. Объектом вложений частных зарубежных венчурных фондов являются не только радикальные, но и улучшающие и организационные инновации. Этому способствует высокая доходность проектов, связанных с менее рискованными проектами. Российская же наука требует долгосрочных вложений, связанных с определенной долей риска.

Данный аспект, как правило, не учитывается для интеграционной связки науки, производства и инноваций.

В подготовке кадров, способных изменить структуру отечественной экономики, в первую очередь отставшей в сфере управления, а потом уже технлогически, отечественные вузы пока себя не проявили. Дефицит в специалистах, способных переформатировать производство изнутри, только растет.

Пока в России крепнет бюрократия, на прежнем нищенском уровне остается заработная плата ученых, прорыва в гуманитарной области не будет.