Роль нематериальных активов в формировании устойчивой хозяйственной системы

Автор: Фокин Марк Александрович

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Статья в выпуске: 1 (31), 2021 года.

Бесплатный доступ

Хозяйственные системы в сложившихся условиях глобализации и развития информационно-сетевой экономики вынуждены конкурировать друг с другом в международном пространстве. При этом все большее значение имеют нематериальные активы, которые позволяют формировать устойчивую экономическую среду в долгосрочной перспективе. Основываясь на принципах навигатора интеллектуального капитала, как инструмента комплексного учета материальных и нематериальных ресурсов, в работе представлена роль нематериальных активов в становлении устойчивой хозяйственной системы. Проведен анализ различных видов нематериальных активов России и предложены инструменты по их совершенствованию.

Хозяйственная система, нематериальные активы, интеллектуальный капитал, государственное регулирование, навигатор интеллектуального капитала, конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/140253885

IDR: 140253885 | УДК: 330.101.8 | DOI: 10.24411/2307-5368-2020-10053

Текст научной статьи Роль нематериальных активов в формировании устойчивой хозяйственной системы

В условиях глобализации государства вынуждены усиливать конкуренцию друг с другом на международной политической и экономической арене. Конкуренция является неотъемлемой частью борьбы за долю мирового рынка в различных сферах деятельности при условиях постоянного усложнения глобальной экономики. При этом наиболее маржинальными являются сферы, в которых добавочная стоимость продукта или услуги достаточно высока за счет сложности их создания и применения уникальных знаний и технологий. Чаще всего высокая добавочная стоимость присутствует в высокотехнологичных продуктах, которые являются результатом обладания определенного материального или нематериального актива, и может рассматриваться как фактор устойчивого развития национальной хозяйственной системы.

К хозяйственной системе на макроуровне более применим термин нематериальных активов, хотя в научных работах, проводимых в области управления организациями, чаще рассматривают понятие интеллектуального капитала.

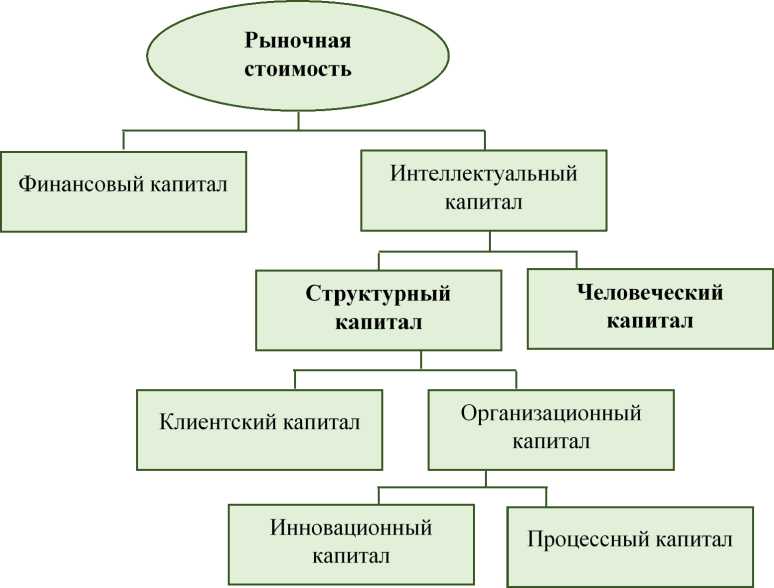

Понятия «интеллектуальный капитал» (intellectual capital), «знание как капитал» (knowledge capital) и нематериальные активы (intangibles) рассматриваются как синонимы, в то же время термин «интеллектуальный капитал» шире, чем «интеллектуальная собственность», так как он также включает в себя невидимый капитал [1, с. 100], который сложно показать на балансе. Если сравнивать нематериальные активы микро и макроуровня, то среди первых можно выделить такие факторы, как бренд, система управления и организация, корпоративная культура, уникальные компетенции и навыки персонала, что будет являться уникальной особенностью любой организации и составлять ее отличительное свойство, то есть конкурентное преимущество. В свою очередь, уникальные нематериальные ресурсы хозяйственной системы, которые обусловливают стабильное конкурентное преимущество целого государства по отношению к другим государствам, можно условно разделить на структурные и человеческие. Данное теоретическое раз- деление сформировано, благодаря школе интеллектуального капитала, во времена, когда крупнейшая шведская компания «Skandia» решила задачу обоснования стратегического решения, связанного с инвестированием в нечто невидимое в активах бухгалтерского баланса, но являющегося важнейшим фактором эффективности и развития компании – интеллектуальный капитал. В результате был сформирован навигатор интеллектуального капитала – методологический подход к учету интеллектуального капитала и реализующий его управленческий инструмент [2, с. 340]. На рисунке представлен такой навигатор интеллектуального капитала для инновационной компании, но в данной работе основной задачей будет являться рассмотрение роли нематериальных активов в хозяйственной системе на уровне государства, поэтому часть его составляющих будет адаптирована под более высокий уровень организации, а именно хозяйственной системы отдельно взятого государства, в связи с чем указанные на рисунке элементы будут представлены следующим образом:

В части человеческого капитала все достаточно прозаично. Есть государство, а в нем его граждане, которые обладают различными уникальными способностями и знаниями, создают различные нематериальные активы, используемые в экономике хозяйственной системы, тем самым внося свой вклад в ее развитие.

Для России, как развивающейся страны, характерен отток человеческого капитала. Талантливые граждане предпочитают работу за рубежом, так как там предлагают более лояльные условия и высокую заработную плату. Это приводит к рассмотрению вопроса интеллектуальной миграции, как одной из главных проблем современной России, однако такая трактовка не всегда является однозначной и возможной для нахождения верного пути ее преодоления. При пересмотре политики по оттоку высококвалифицированных специалистов в самых различных областях необходимо разработать механизмы по привлечению и использованию накопленных и приобретенных компетенций российских мигрантов, способ-

Рисунок

Навигатор интеллектуального капитала [2, с. 345]

ных положительным образом повлиять на развитие хозяйственной системы страны и ее экономическую безопасность [3, с. 8].

Для эффективного взаимодействия с научными специалистами, уехавшими за рубеж, необходимо создание специальных площадок для диалога, в том числе это могут быть специализированные государственные или некоммерческие организации, отвечающие за связь и взаимодействие с ними. Одной из наиболее типичных форм взаимодействия может выступать участие представителей российских мигрантов в совместных проектах различного уровня, в рамках которых они смогут использовать полученные знания и навыки для формирования интеллектуальной собственности [4, с. 51]. Помимо привлечения покинувших Россию научных сотрудников, необходимо налаживать диалог с пулом успешных предпринимателей, которые могли бы поспособствовать развитию новых рынков или адаптации своего бизнеса в России для диверсификации сложившейся экономики и повышению валового продукта. В таком случае миграция человеческого капитала за рубеж будет менее болезненна для хозяйственной системы страны, а создание благоприятных условий и соответствующих международных институтов сотрудничества будет способствовать привлечению передовых знаний и технологий от соотечественников, обладающих значимыми компетенциями в различных сферах деятельности.

Если рассматривать хозяйственную систему в целом с точки зрения структурного капитала, а не только ее экономическую составляющую, то это могут быть различные культурные достижения, религиозные особенности, внутренняя взаимосвязь граждан внутри системы, процессы государственного регулирования и управления, а также научно-техническая база, в том числе инновационный капитал. Каждый из этих аспектов имеет важное значение для формирования нематериальных активов хозяйственной системы. Некоторые из них, например, культурные достижения или особенности внутренних процессов, оценить достаточно сложно, в отличие от достижений в научно-технической сфере, которые могут быть выражены в патентах, полезных разработках, ноу-хау, результатах исследования и пр. Интеллектуальная собственность может находиться на балансе субъектов хозяйственной системы или же самого государства, но они все вместе являются нематериальными активами всей хозяйственной системы, которые создают конкурентное преимущество перед другими системами.

Возвращаясь к вопросу конкурентоспособности хозяйственной системы, хочется отметить, что материальная база очень важна как базисное условие для формирования фундамента экономики. Как показывает практика, те страны, которые довольствуются лишь материальной базой, остаются на очень низком уровне, и отнесение их к развитым странам не является приемлемым. Другое дело, когда хозяйственная система, опираясь на существующую материальную базу, позволяет формировать нематериальные активы, которые способствуют ее развитию и позволяют выходить на новый качественный уровень с возможностью создания новых рынков как внутри страны, так и за ее пределами. В данном случае конкурентное преимущество будет определяться тем, что имеется у самой хозяйственной системы относительно ее конкурентов, что и позволит получать ренту.

Вид ренты, который появляется при соответствующем конкурентном преимуществе, называют шумпетерианской – временная рента, возникающая в результате создания инновационных технологий и информации на период монопольного использования инновации или информации до овладения ею другими [5, с. 61]. Она создает дополнительные стимулы к созданию инновационных продуктов, модернизации, изобретению новых технологий или способов организации производства. Исключительное право обладания тем или иным интеллектуальным активом носит временный характер, однако правообладатель, если не имеет естественных барьеров, должен создать искусственные, чтобы обеспечить максимальное долгосрочное конкурентное преимущество. Таким образом, обладание уникальными знаниями или технологиями позволяет в краткосрочной или среднесрочной перспективе получать дополнительные доходы от их использования или предоставления другим участникам рынка, что при рациональном использовании может применяться для дальнейшего развития хозяйственной системы и укрепления позиций на международной арене в условиях глобализации.

Немаловажным активом хозяйственной системы является правильно выстроенная система государственного регулирования экономики, заключающаяся в формировании адекватных процессов по управлению государственными ресурсами и регулированию деятельности хозяйствующих субъектов. Именно оптимально выстроенная система государственного управления позволяет институтам развития работать наиболее эффективно и тем самым оптимально использовать существующие и будущие ресурсы, в том числе способствуя становлению не только внутренних основ, но и укреплению внешней политики за счет стабильной и конкурентоспособной хозяйственной системы.

Государственное управление сегодняшней российской действительности опирается на общую трехуровневую систему, состоящую из федерального, регионального и муниципального уровня власти, каждый из которых юридически является независимым друг от друга в части управления, однако на практике это не так. В соответствии с Конституцией Российской Федерации субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной власти на вверенной им территории, при этом согласно Конституции местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно и не входит в систему органов государственной власти [6].Таким образом, появляется конфликт между органами местного самоуправления и региональными властями, так как независимое и достаточное муниципальное образование может самостоятельно принимать решение в пределах своих полномочий, не беря во внимание общий политический или экономический вектор региональной власти. Однако зачастую органы местного самоуправления не имеют возможности быть самодостаточными, что вынуждает их быть бюджетно зависимыми от власти регионов и, соответственно, полностью им подчиняться, что ущемляет их права на самоуправление [7, с. 107].

Все уровни власти должны удовлетворять растущие потребности хозяйствующих субъектов и основываться на принципе, согласно которому «власть несет ответственность перед первичными хозяйствующими субъектами». В современных российских условиях интересы граждан и ответственность перед ними отходит на второй план, так как в системе государственного и муниципального управления сложился подход, согласно которому существует только ответственность нижестоящих перед вышестоящими, то есть действует принцип «власть несет ответственность перед властью». Так, ответственность перед гражданами рассматривается как количественная и качественная оценка удовлетворения их потребностей, а перед хозяйствующими субъектами – с точки зрения оценки условий для дальнейшего развития и укрепления конкурентоспособности на национальном и мировом рынке [8, с. 14].

Таким образом, в хозяйственной системе, как и в любой организации, правильно выстроенная система управления является залогом успеха или будущего развития и тем нематериальным активом, который невозможно отразить на балансе компании, но играющая немаловажную роль в становлении устойчивой хозяйственной системы. Если же рассматривать эффективность государственного управления экономикой и адекватность выстраивания процессов в системе, то самый популярный из существующих методов основывается на оценке определенного набора экономических показателей. На уровне национальной экономики будут использоваться макроэкономические показатели, на уровне субъектов Федерации – региональные, на уровне муниципалитета – муниципальные. Макроэкономические показатели представляют собой отражение управления государством на всех уровнях, поэтому они вызывают наибольший интерес. Однако если рассматривать роль нематериальных активов, которые определяют существенные условия осуществления экономической деятельности и являются факторами сохранения и наращивания национального богатства [9, с. 55], то на сегодняшний день однозначно узнать или рассчитать долю нематериальных активов во внутреннем валовом продукте или национальном богатстве государства не представляется возможным, так как отсутствует единая общепринятая методика расчета, и данный вопрос в настоящее время остается дискуссионным.

Также среди прочего важную роль имеют институты высшего образования и науки, которые являются основной для формирования нематериальных активов и играют одну из самых значимых ролей в формировании устойчивой хозяйственной системы страны. Например, около 70% всех инвестиций развитых стран вкладывается в человеческий капитал, а в физический – около 30%. При этом именно государство вкладывает большую часть инвестиций в человеческий капитал.

Поэтому с целью увеличения роли и повышения эффективности высшего образования и науки в России следует сформировать успешную систему управления научными исследованиями, осуществлять мониторинг и оценку эффективности деятельности институтов развития, создавать системы центров коллективного пользования и уникальных научных установок, что позволит достичь роста эффективности сектора исследований и разработок. Немаловажным для российской действительности является фактор взаимодействия научных и образовательных институтов развития с компаниями реального сектора экономики, привлечение и «выращивание» талантливых молодых ученых и специалистов научно-образовательной среды, включая создание благоприятных условий для их развития, формирование эффективной системы организации исследований и разработок, дающей высокую результативность и востребованность в социально-экономической сфере и повышение роли российского образования и науки в мире [10, с. 173].

Одним из итогов правильно выстроенной системы развития высшего образования и науки будет являться увеличение доли интеллек- туального капитала, включающего патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, селекционные достижения и прочее. Их роль в современном высокотехнологичном мире имеет огромное значение, тем более что все большее влияние приобретают хозяйствующие субъекты, основными результатами деятельности которых являются уникальные продукты интеллектуального капитала. Данные субъекты, наращивая свою капитализацию, начинают иметь определённый политический вес как внутри страны, так и за ее пределами, что в дальнейшем сказывается на роли хозяйственной системы в мировом пространстве.

Таким образом, согласно навигатору интеллектуального капитала в хозяйственной системе нематериальные активы существуют в виде человеческого и структурного капитала, которые по своей сути очень тесно взаимосвязаны и представлены в домашних и хозяйствующих субъектах, государственном управлении, инновационном капитале, институтах развития, а также в культурных и религиозных особенностях. Тем самым правильно выстроенные процессы управления, взаимосвязь инфраструктурных объектов, наличие институтов развития и благоприятных условий для научно-технических открытий и развития человеческого капитала способствуют достижению значимых макроэкономических показателей и возможности конкурировать с развитыми хозяйственными системами, в которых роль нематериальных активов имеет весомое значение, тем более в сегодняшних реалиях информационно-сетевой экономики.

Список литературы Роль нематериальных активов в формировании устойчивой хозяйственной системы

- Платонов В. В. Финансовые аспекты оценки интеллектуального капитала // Финансы и бизнес. 2006. № 1. С. 98-110.

- Карлик А. Е., Платонов В. В., Яковлева Е. А., Павлова О. С. Модифицированный навигатор интеллектуального капитала для принятия решений в информационно-сетевой экономике // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2018. Т. 9. № 3. С. 339-350.

- Харламов А. В. Трансформация хозяйственной системы и обеспечение экономической безопасности // Петербургский экономический журнал. 2020. № 3. С. 6-14.

- Соколов Д. В. Интеллектуальная миграция в Китае, Индии и России: некоторые международные сопоставления // Наука, инновации, образование. 2016, июль. № 3. С. 45-64.

- Левин М. И., Сатаров Г. А. Рентоориентированная Россия // Вопросы экономики. 2014. № 1. С. 60-77.

- Констит уция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ) // Собрание законодательства РФ. 2020. 01 июля. № 31, ст. 4398.

- Рылов В. П. Проблемы взаимодействия региональных органов власти // Омский научный вестник. 2000. № 10. С. 105-107.

- Харламов А. В., Харламова Т. Л. Особенности государственного управления национальной экономикой в период глобализации // Вестник НГУЭУ. 2015. № 1. С. 10-17.

- Тазихина Т. В., Сычева Е. А. Нематериальные активы и их стоимость в различных системах финансовой отчетности // Финансы, денежное обращение и кредит. 2017. № 3. С. 53-58.

- Фокин М. А. Научно-технологическое развитие как основной фактор конкурентоспособности хозяйственной системы // Стратегические задачи макроэкономического регулирования и пространственного развития: сб. науч. трудов. Орел: Орел ГУЭТ, 2018. С. 170-175.