Роль окружающей среды в размещении апокарбонатного золотого оруденения Чакылкалянского мегаблока (Южный Узбекистан)

Автор: Ярбобоев Тулкин Нурбобоевич, Султанов Шухрат Адхамович, Очилов Илес Саидович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 6 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Анализ имеющейся информации и результаты многолетних исследований золоторудных месторождений Узбекистана позволил определить основные нетрадиционные типы месторождений. Среди них наибольший интерес представляют апокарбонатные, коровые, сульфидно-углеродистые и аповулканогенные кварцитовые (рудопроявление Верхне-Каттакашкасайское). Апокарбонатный тип имеет широкое распространение в Узбекистане, достаточно детально изучен и по нему приводится информация в настоящей статье. В статье рассматривается существование, распространение и генезис руд месторождений золота типа Карлин. Приводится обобщающие характеристики золотого оруденения типа Карлин. Рассмотрены вопросы геохимической специализации палеозойских толщ ЧКМБ, определен наиболее благоприятный стратоуровень для локализации минерализованных зон и охарактеризованы особенности карбонатных пород в процессе осаждения золота при реакциях с кремнекислыми растворами. На основе материалов регионального геохимического профилирования проанализировано поведение основных рудогенных элементов в породах как карбонатных, так и вулканогенно-терригенных толщ. В результате анализа выявлены субкларковые содержания основных рудогенных элементов (As, Co, Ni, Pb, Cu, Ag, V, Cr, Sc), создающих повышенные концентрации в золотоносных пиритах как апокарбонатного золотого оруденения, так и родственных ему формаций.

Золоторудная минерализация, карбонатные отложения, оруденения типа карлин, апокарбонатные оруденения, минеральные парагенезисы

Короткий адрес: https://sciup.org/14120589

IDR: 14120589 | УДК: 553.411(575.1) | DOI: 10.33619/2414-2948/67/05

Текст научной статьи Роль окружающей среды в размещении апокарбонатного золотого оруденения Чакылкалянского мегаблока (Южный Узбекистан)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 553.411(575.1)

В мировой практике вопросы поисков, прогнозирования и проведения геологоразведочных работ по выявлению новых месторождений золота всегда были актуальной проблемой. Долгие годы выявление золотой минерализации в измененных карбонатных породах не находило должного объяснения и не привлекало особого внимания геологов, поскольку объекты не имели промышленного значения. Ситуация кардинально изменилась c начала 60-x гг. прошлого столетия после открытия и ввода в эксплуатацию крупных золоторудных месторождений в Неваде.

Геологами разных стран эпитеpмальные месторождения этого типа в современных классификация золоторудных месторождений выделяются под названиями невадийcкого или типа Каpлин, который является одним из ведущих в мире, как по запасам золота, так и по количеству разрабатывающихся объектов. Суммарные запасы золота в рудном районе Карлин оцениваются более чем в 6000 т [1]. В настоящее время в Неваде насчитывается 88 месторождений золота типа Карлин и 30 — в Южном Китае [2]. Десять месторождений в трендах Карлин, Гетчел и Кортец содержат более 150 т Au, а четыре — более 300 т. В последние годы были открыты и разведаны три новых крупнейших месторождения: Лонг Каньон, Кинсли Маунтин и Голдраш.

Материал и методы исследования

Месторождения золота типа Карлин наиболее известны субмикронным Au, также называемым «невидимым», в богатых микроэлементами пирите и марказите, в которых содержания Au превышают сотни г/т. Золотосодержащие пирит и марказит встречаются в отдельных зернах, как правило, менее нескольких микрон в диаметре или в виде мелких включений в более ранних сульфидах. В целом содержание золота в руде — функция от концентрации золотосодержащего мышьяковистого пирита рудной стадии. Аурипигмент, реальгар и антимонит осаждались в связи с охлаждением раствора после формирования золотоносного пирита и характерны для верхних уровней рудной колонны.

Для формирования месторождений золота типа Карлин решающее значение имела, сформированная до рудообразования, система разломов глубокого заложения, которая играла роль каналов, собирающих и подводящих глубинные флюиды.

Генезис карлинских руд является предметом многочисленных дискуссий. Были предложены, по крайней мере, несколько взаимоисключающих гипотез их происхождения. В настоящее время основные модели формирования месторождений типа Карлин можно разделить на три группы, две из которых предполагают их амагматичность:

-

1) переотложения и/или бассейновая;

-

2) метаморфогенная (орогенная);

-

3) магматическая. Открытие и детальное изучение в Неваде месторождений с новым, так называемым удаленно-вкрапленным Au-As типом оруденения дали импульс к развитию магматической модели.

В относительно недавнее время (2011 г.) новые данные, полученные при микрозондовых анализах рудных минералов и экспериментах по фракционированию металлов, а также геохронологические и изотопные данные, характеризующие интрузивный магматизм региона, позволили авторам убедительно обосновать магматогенный источник золота при формировании объектов типа Карлин [3]. Авторы связывают формирование подобных объектов с геодинамическим режимом перехода от пологой субдукции к установлению преобладающего тектонического режима растяжения и возобновлению магматизма, связанного с деятельностью Йеллоустоунского плюма, который долгое время экранировался субдуцирующей океанической плитой. Экран препятствовал проникновению флюидов и магм в кору и способствовал их аккумуляции и накоплению под плитой. В момент разрушения последней, скопившиеся магмы и флюиды получили возможность проникать в континентальную кору [2–3]. Это событие генерирует высококалиевый известково-щелочной магматизм. Мафические мантийные магмы проникали в нижнюю кору, генерируя ее частичное плавление и передавая, полученные из мантии ювенильные летучие вещества на коровый уровень.

Продолжая использовать идею открывшегося астеносферного окна, авторы полагают, что в результате описанных событий генерировалась магма, которая производила и накапливала золотоносные флюиды на глубинах 10–12 км [3]. Магматический расплав, в конце концов, достиг точки насыщения летучими веществами и выделил гидротермальные флюиды, которые могли транспортировать Au в дисульфидных комплексах. Рудоносные флюиды, как представляется, поднимались выше к поверхности, возможно, в связи термальным разогревом верхней части земной коры (на глубине 6–10 км) плутоническими очагами.

Поднявшись к поверхности, водные флюиды с повышенными концентрациями сероводорода смешивались с метеорной водой. В нескольких км от поверхности флюиды растворяли и сульфидизировали карбонатные толщи, что приводило к отложению золотоносного пирита. Магматические флюиды с возможной подпиткой метаморфическими флюидами продолжали двигаться вверх, предположительно извлекая попутно из вмещающих пород и растворяя в себе разные компоненты. Au вместе с As, Sb, Нg, Tl и S могло быть извлечено из глинистых пластов. Когда утолщенная верхняя кора стала расширяться, водные гидротермальные флюиды мигрировали и поднимались вдоль глубинных сквозных разломов, связанных с вновь открывшимися рифтогенными структурами. Реакции между углеродистыми, сульфидизированными и барит содержащими карбонатными породами и восходящим потоком флюидов могли привести к возрастанию концентрации Н2S, тем самым увеличивая насыщенность флюида Au. В большинстве районов рудные флюиды были разбавлены глубоко конвектирующими метеорными водами. Рудоносные флюиды накапливались в областях структурных ловушек, где были сосредоточены водоупоры, способствуя повышенной реакции флюид/порода. Активные флюиды декарбонатизировали, аргиллизировали и сульфидизировали вмещающие породы. Возможно, снижение притока рудных флюидов и вовлечение метеорных вод в систему вызвали смешивание флюидов, их охлаждение и осаждение минералов поздней рудной стадии (аурипигмент, реальгар, минералы Tl). Остаточные, разбавленные, низкотемпературные флюиды на выходах рудных зон локально сформировали безрудные джаспероиды.

ЯИР

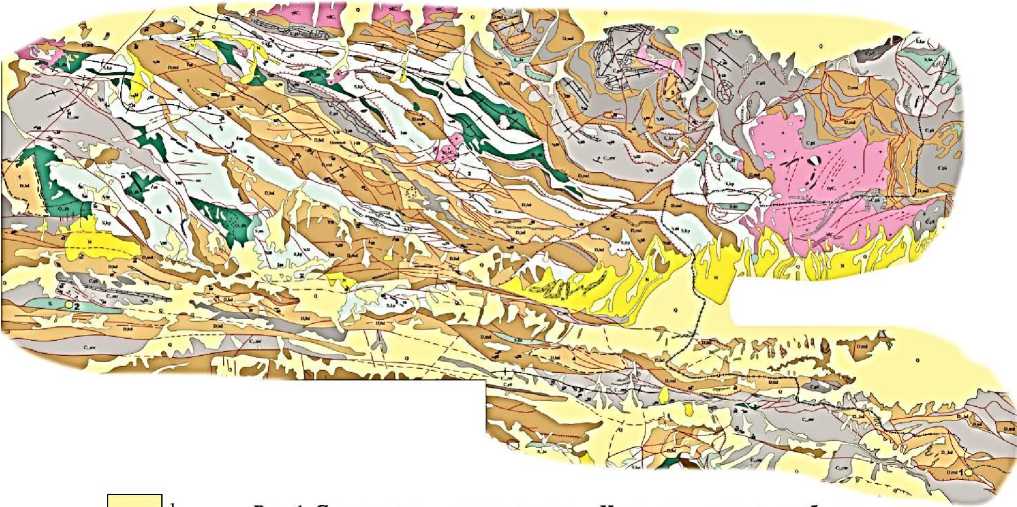

Рис. 1. Схема геологического строения Чакылкалянского мегаблока с данными ио золотому оруденению в карбонатных породах

-

1 - Четвертичная система. Нерасчлененная. Галечники, супеси, суглинки (Q);

-

2 - Неогеновая система. Нерасчлененная. Конгломераты, песчаники, глины (N);

-

3 - Каменноугольная система. Средний-верхний отделы. Маргузорская свита. Конгломераты, песчаники, алевролиты. Олистолиты и олистоплаки карбонатных и кремнистых пород (С2.3тг); 4 - Нижний отдел. Пушневатская свита. Кремни, кремнистые сланцы с линзами аргиллитов, песчаников, алевролитов (C,ps) 5 - Девонская система. Средний отдел. Ходжакурганская свита. Известняки, обломочные известняки, кремни, доломиты (D,hd); 6 - Нижний отдел. Мадмонская свита. Известняки, доломиты (Dpnd); 7 - Силурийская система. Верхний отдел.

Купрукская свита. Доломиты, известняки доломитовые {S2kp}; 8 - Нижний-верхний отделы. Кутуракская свита. Доломитовые, карбонатные брекчии (S,.2kt); 9 - Нижний отдел.

Шингская свита. Глинистые и песчанистые известняки, известняки доломитистые, песчаники, аргиллиты, туфы кислого состава (S,sn); 10 - Ордовикская система. Средний-верхний отделы. Шахриомонская свита. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, туфы кислого состава, конгломераты, известняки (Ом, O sh); И - Лампрофиры;

-

12 - Позднекаменноугольный авгайджуманский гранит-адамелитовый комплекс

и каратюбе-зирабулакский адамелит гранитовый субкомплекс. Крупнозернистые порфировидные биотитовые граниты-адамелиты, биотитовые граниты (Ьу.уС J 13 - Среднекаменноугольный яхтонский кварцсво-диорит-гранодиоритовый комплекс. Гранодиориты, мелко и средезернистые порфировидные, кварцевые диориты (убС.) 14 - Рудопроявления золота в карбонатных породах: 1 - Аката; 2 - Кавсагар 15 - Площади распространение золотой минерализации в карбонатных породах:

1 - Кызылтурукская; 2 - Яхтонская; 3 - Чаштепинская; 4 - Акбинская

Основными методами исследования является проведение минералогических, петрографических, петрологических и аналитических исследований вмещающих оруденение пород, околорудных метасоматитов и рудного вещества с использованием современных высокоточных аналитических методов. Научный анализ разрозненных фактических материалов по апокарбонатному золотому оруденению различных регионов мира. Использование математической статистики.

Обобщающие характеристики золотого оруденения типа Карлин:

-

- приуроченность к глинисто-карбонатным фациям флишоидных и турбидитовых комплексов континентально-шельфовой формации пассивной континентальной окраины;

-

- контроль оруденения структурами глубокой проницаемости в сочетании с региональным надвигом;

-

- геодинамические обстановки, характеризующиеся изменением режима сжатия на режим растяжения, с формированием рифтогенных структур в надплюмовой позиции;

-

- четко проявленная минералого-метасоматическая зональность с формированием в надрудной и удалено верхнерудной зонах аргиллизитов с реальгар-аурипигмент-киноварной минерализацией, а на средне рудном уровне джаспероидов с микрозернистой золотоносной пирит-марказитовой минерализацией с переходом на более глубоких уровнях в зоны с золотоносным арсенопиритом;

-

- руды, характеризующиеся вкрапленным тонкодисперсным «невидимым» (микронным) золотом, приуроченном на верхних горизонтах к глинистым минералам, а глубже-к субмикроскопическим сульфидам;

-

- золото-ртутно-сурьмяно-таллиево-мышьяковый геохимический спектр оруденения;

-

- низкие температуры рудообразующих флюидов (180–240 °С) и образования золотоносного высоко мышьяковистого пирита (<200 °С).

В Центральноазиатской рудной провинции апокарбонатное золотое оруденение известно с восьмидесятых годов прошлого столетия, когда были открыты месторождение Канчоч в Таджикистане и рудопроявление Аката в Чакылкалянском мегаблоке [4–6].

Результаты и обсуждение

Чакылкалянский мегаблок (Рисунок 1) характеризуется достаточно сложным гетерогенным геологическим строением. На первый взгляд, разрезы палеозоя достаточно однотипны и состоят из трех основных элементов: вулканогенно-терригенных образований ордовика-силура, карбонатных и кремнисто-терригенно-карбонатных формаций силура-девона и терригенных формаций карбона. Фактически же эти элементы группируются и по вертикали, и по латерали весьма причудливо и неравномерно, в связи с многократно проявленными процессами шарьирования.

Для Чакылкалянского мегаблока вследствие практически повсеместной нарушенности стратиграфических разрезов коллизионными дислокациями, приводящими к образованию тектонических пакетов с различным сочетанием палеозойских отложений, стандартный формационный анализ на базе ритмостратиграфии невозможен. В данной зоне отсутствуют полные разрезы самой древней шахриомонской свиты, а стратиграфический объем и состав мадмонской, ходжакурганской, акбасайской и маргузорской свит дискутируются.

Разрез палеозойских образований на площади ЧКМБ с учетом стратиграфической последовательности представляется в следующем виде [7–8]:

-

1. Терригенно-вулканогенная толща — О 2-3

-

2. Туфогенно-терригенно-карбонатная толща — S 1

-

3. Доломитовая толща — S 1-2

-

4. Известково-доломитовая толща — S 2

-

5. Известняковая толща — D 1

-

6. Кремнисто-карбонатная толща — D 1-2

-

7. Олистостромовая толща — С 2-3 .

-

1. Терригенно-вулканогенная толща О2-3 соответствует в районе шахриомонской свите и сложена двумя типами разрезов. Нижняя часть толщи — вулканогенно-терригенная (переслаивание кварц-серицитовых, кварц-хлорит-серицитовых сланцев, кварц-полевошпатовых алевролитов и песчаников, при подчиненной роли туфов и туффитов кислого состава), а верхняя — вулканогенная (липариты и фельзиты, дацитовые и кварцевые порфиры, андезиты и андезитовые порфириты, туфы кислого и среднего составов, вулканомиктовые песчаники и кремни).

-

2. Туфогенно-терригенно-карбонатная толща S 1 известна под названием шингской свиты, согласно перекрывает вулканогенно-осадочные образования О 2-3 и стратиграфически согласно подстилает доломиты нижнего силура. Состав описываемой пачки пестр и фациально изменчив (известняки с маломощными прослоями терригенных и эффузивнотерригенных образований). Мощность пачки варьирует от 20 до 100 м.

-

3. Доломитовая толща S 1-2 соответствует кутуракской свите. В основании разреза этой пачки залегает горизонт амфипоровых доломитов мощностью 1,0–7,0 м. Он распространен не повсеместно и часто на его месте отмечаются глинистые доломиты. Характерной чертой доломитов является их битуминозность. Весьма часто порода рассекается разноориентированными тонкими жилками белого кальцита, что придает пачке псевдобрекчиевую текстуру. В контакте с интрузией и по тектоническим нарушениям наблюдается мраморизация доломитов и наличие скарновых минералов (диопсид-тремолитовых прожилков). Мощность пачки колеблется в пределах 300–400 м.

-

4. Известково-доломитовая толща S 2 соответствует купрукской свите, представленной карбонатными породами, меняющими свой состав от чистых известняков до известковистых доломитов. Мощность пачки варьирует от 40 до 300 м.

-

5. Известняковая толща D 1 соответствует мадмонской свите. Лежачий бок пачки фиксируется по уменьшению гнезд и линз доломита, а висячий – по появлению известковокремнистых пород. В составе пачки преобладают массивные тонкозернистые известняки с линзами тонкозернистых доломитов и кварц-полевошпат-серицит-хлоритовых сланцев. Мощность пачки колеблется от 50 до 100 м.

-

6. Кремнисто-карбонатная толща D 1-2 соответствует ходжакурганской свите района. В основании разреза пачки залегают полосчатые кремнистые сланцы в виде линз мощностью 1–10 м. Выше по разрезу развиваются мелкозернистые полосчатые известняки с тонкими прослоями, желваками, линзами кремней («ленточные известняки»). Вверх по разрезу горизонт «ленточных известняков» сменяется горизонтом доломитистых известняков с прослоями и гнездами черных доломитов. В результате контактового метаморфизма кремнистые сланцы превратились в кварц-полевошпатовые роговики. Мощность продуктивного горизонта «ленточных известняков» не превышает 30 м, а мощность всей пачки более 150 м.

-

7. Олистостромовая толща С 2-3 соответствует в районе мальгузорской свите и пользуется в пределах месторождения весьма ограниченным распространением. В ее состав

Продуктивными к формированию промышленных скарново-рудных залежей в верхнем ярусе месторождения являются породы известково-доломитовой, известняковой и кремнисто-карбонатной пачек. Морфологические типы скарново-рудных тел — межпластовый, контактовый, штокверковый.

входят алевролиты, аргиллитовые и кремнисто-глинистые сланцы, песчаники и конгломераты. Полная мощность толщи не установлена.

Шахриомонская свита (О 2-3 sh) — сложена двумя типами разрезов. Нижняя часть свиты — вулканогенно-терригенная (переслаивание кварц-серицитовых, кварц-хлорит-серицитовых сланцев, кварц-полевошпатовых алевролитов и песчаников с прослоями кварцевых гравелитов и конгломератов мощностью 3–8 м, при подчиненной роли туфов и туффитов кислого состава). Верхняя — вулканогенная (липариты и фельзиты, дацитовые и кварцевые порфиры, андезиты и андезитовые порфириты, туфы кислого и среднего составов, вулканомиктовые песчаники и кремни). Характерным для пород свиты является значительная рассланцованность, обилие хлоритовых или серицитовых новообразований и существенно кварцевый состав для грубообломочных разностей.

Таблица 1.

СРЕДНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ОСНОВНЫХ ЛИТОТИПАХ ПОРОД ШАХРИОМОНСКОЙ СВИТЫ

|

Элементы |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

As |

9 |

— |

— |

— |

|

Pb |

11,4 |

17,2 |

9 |

10 |

|

Ag |

— |

— |

0,3 |

— |

|

Cu |

20,5 |

35,2 |

27 |

30 |

|

Zn |

53,5 |

62,4 |

54 |

— |

|

Co |

7,4 |

9,7 |

8 |

7 |

|

Ni |

11,5 |

17,2 |

5 |

20 |

|

V |

58 |

80,6 |

80 |

— |

|

Cr |

58,5 |

69,6 |

100 |

7 |

|

Ba |

510 |

574 |

320 |

120 |

|

W |

— |

7 |

17 |

— |

|

Sn |

— |

2,2 |

— |

— |

|

Тi |

3200 |

4846 |

4170 |

140 |

|

Mn |

430 |

516 |

410 |

124 |

|

Sc |

12,4 |

22 |

16 |

— |

|

Y |

10,4 |

20,5 |

19 |

— |

|

Yb |

1,8 |

3,1 |

2,6 |

— |

|

Zr |

90,5 |

208 |

110 |

20 |

|

Be |

2,2 |

1,9 |

1,5 |

6 |

|

Sr |

33,5 |

77,8 |

75 |

90 |

|

Ga |

4,5 |

10,9 |

9 |

7 |

|

Примечание: 1 песчаников; 3 — |

— рассланцованные алевролиты; 2 — переслаивание глинистых песчаники; 4 — известняки, — — отсутствие значащих содержаний |

сланцев и |

||

Шингская свита (S1sn) согласно перекрывает вулканогенно-осадочные образования О2-3 и стратиграфически согласно подстилает доломиты нижнего силура. Свита характерна пестротой состава и фациальной изменчивостью слагающих ее пород. Существенно карбонатный тип разреза свиты (мощностью 10–50 м) сложен тонкослоистыми доломитистыми известняками с переменной примесью углисто-глинистого, пирокластического, либо песчанистого материала («ленточные известняки») с переходами в известковистые сланцы и карбонатизированные туфы дацит-липаритового состава. Очень характерны, хотя и редки, прослои серых пиритизированных кварцевых песчаников и гравелитов (мощностью 1–5 м). Существенно эффузивный тип разреза представлен, главным образом, туфами и подчиненными им липаритовыми и дацитовыми лавами и лавобрекчиями, перемежающимися с туфопесчаниками и известковистыми сланцами. Мощность эффузивного типа разреза 0–90 м.

Таблица 2.

СРЕДНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ОСНОВНЫХ ЛИТОТИПАХ ПОРОД ШИНГСКОЙ СВИТЫ

|

Элементы |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

As |

— |

— |

— |

— |

|

Pb |

8,4 |

98 |

16 |

35,5 |

|

Ag |

— |

0,33 |

— |

— |

|

Cu |

16,5 |

70 |

23,6 |

36 |

|

Zn |

13 |

43 |

42,8 |

52,5 |

|

Co |

5,9 |

10 |

5,9 |

11,3 |

|

Ni |

8,4 |

35 |

12,4 |

18,5 |

|

V |

9,5 |

78 |

46,7 |

86 |

|

Cr |

13,5 |

66 |

38,2 |

64,5 |

|

Ba |

105 |

480 |

390 |

675 |

|

W |

— |

15 |

— |

3,5 |

|

Sn |

3,4 |

н. д. |

10,6 |

2,1 |

|

Тi |

510 |

260 |

2110 |

4785 |

|

Mn |

150 |

440 |

425 |

470 |

|

Sc |

— |

1 |

16,2 |

25 |

|

Y |

— |

20 |

17,8 |

8 |

|

Yb |

1,8 |

2,1 |

1,8 |

1,2 |

|

Zr |

13,2 |

43 |

74,4 |

130 |

|

Be |

1,5 |

2,1 |

5,6 |

2,3 |

|

Sr |

70,5 |

72 |

83,2 |

85 |

|

Ga |

6,8 |

9 |

7,5 |

10,5 |

Примечание: 1 — известняки; 2 — известняки с прослоями доломитовых разностей; 3 — известняки с прослоями терригенных пород; 4 — глинистые сланцы, песчаники, алевролиты; н. д. — нет данных, — — отсутствие значащих содержаний

Доломитовые секции карбонатной формации представлены кутуракской (S 1-2 кt) и купрукской (S 2 кр) свитами.

Отложения кутуракской свиты согласно с резким, либо постепенным переходом залегают на известняках шингской свиты. Представлена она доломитами, расчлененными на две подсвиты по окраске, биогенным признакам и текстурным особенностям. Нижняя подсвита сложена лилово-черными тонкозернистыми амфипоровыми доломитами неяснослоистыми и линзовато-волнисто-слоистыми. В ее основании часто прослеживается маркирующий горизонт строматопорово-ругозовых биостромов. Верхняя подсвита сложена темно-серыми, серыми мелкозернистыми доломитами яснополосчатыми, обломочными, линзоватослоистыми, участками амфипоровыми, либо водорослево-детритовыми. В верхней части подсвиты четко выделяются пласты белых сахаровидных доломитов. Характерной чертой доломитов является их битуминозность. Весьма часто порода рассекается

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 7. №6. 2021 разноориентированными тонкими жилками белого кальцита, что придает пачке псевдобрекчиевую текстуру. В контакте с интрузией и по тектоническим нарушениям наблюдается мраморизация доломитов и наличие скарновых минералов (диопсид-тремолитовых прожилков). Мощность кутуракской свиты в ненарушенных частях разрезов для бассейна реки Кашкадарьи — 400 м, в пределах Яхтонского рудного поля 320–420 м.

Таблица 3.

СРЕДНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ОСНОВНЫХ ЛИТОТИПАХ ПОРОД КУТУРАКСКОЙ СВИТЫ

|

Элементы |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

As |

— |

— |

— |

— |

|

Pb |

6,4 |

5,6 |

6 |

6,7 |

|

Ag |

— |

0,5 |

0,28 |

0,8 |

|

Cu |

19,3 |

24 |

15,5 |

21 |

|

Zn |

— |

60 |

— |

— |

|

Co |

6,7 |

— |

5,5 |

3 |

|

Ni |

8,4 |

— |

— |

— |

|

V |

13,3 |

7 |

3,8 |

5,5 |

|

Cr |

15,5 |

9,9 |

7,2 |

9,6 |

|

Ba |

140 |

— |

52,5 |

41 |

|

W |

— |

— |

— |

— |

|

Sn |

— |

— |

— |

5 |

|

Ti |

419 |

— |

176,4 |

585 |

|

Mn |

195 |

— |

135 |

275 |

|

Sc |

3,1 |

— |

— |

— |

|

Y |

3,1 |

— |

— |

— |

|

Yb |

2,7 |

— |

— |

— |

|

Zr |

11,8 |

6,6 |

6,6 |

9 |

|

Be |

0,7 |

0,6 |

0,4 |

1,1 |

|

Sr |

247 |

140 |

560 |

550 |

|

Ga |

6,5 |

— |

6,2 |

7,4 |

Примечание: 1 — известняки; 2 — известняки с прослоями доломитовых разностей; 3 — известняки доломитизированные; 4 — известковые сланцы с прослоями известняков и доломитов; — — отсутствие значащих содержаний

Отложения купрукской свиты с подстилающими породами кутуракской свиты имеют стратиграфически согласную, литологически четкую границу по подошве первого пласта известняков (иногда органогенных). Представлены толщей переслаивающихся брекчиевидносгустковых известняковых доломитов, доломитовых известняков органогенно-детритовых, содержащих прослои доломитов, органогенных известняков с обильными остатками ругоз (триплазматид), фавозитид, брахоипод, реже — желваки и линзы кремней. Нижний контакт свиты проводится по исчезновению из разреза чистых доломитов (иногда только по данным карбонатного анализа), верхний по появлению чистых известняков.

Своеобразный «декоративный» структурно-текстурный рисунок пород свиты, хорошо помогающий при ее прослеживании, образован тонким переслаиванием линзовидно- и четковиднополосчатых более темных известковых доломитов и более светлых доломитовых известняков. Мощность в пределах Яхтонского рудного поля 50–150 м.

Известковые секции карбонатной формации представлены породами мадмонской свиты (D 1 dm), в низах разреза которой преобладают слабо битуминозные неяснополосчатые известняки, в верхах — массивные афанитовые известняки. Характерной особенностью разреза мадмонской свиты в пределах рудного поля — развитие на границе S 2 -D 1 линз и прослоев кремней и алевритовых сланцев, особенно в нижней части, где мощность подобного переслаивания достигает 25–30 м. Лежачий бок свиты фиксируется по уменьшению гнезд и линз доломита, а висячий — по появлению известково-кремнистых пород. Мощность свиты до 150–250 м.

Таблица 4 .

СРЕДНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ОСНОВНЫХ ЛИТОТИПАХ ПОРОД ХОДЖАКУРГАНСКОЙ СВИТЫ

|

Элементы |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

As |

1,8 |

2 |

— |

— |

|

Pb |

40,3 |

5,8 |

8,4 |

10,4 |

|

Ag |

0,3 |

0,3 |

0,6 |

— |

|

Cu |

16 |

9,5 |

16 |

24 |

|

Zn |

н. д. |

13,0 |

— |

58 |

|

Co |

6,7 |

3,6 |

5,9 |

7,9 |

|

Ni |

3,3 |

5,5 |

— |

12 |

|

V |

6 |

7 |

8,7 |

59 |

|

Cr |

11,6 |

6,5 |

18,6 |

45 |

|

Ba |

483 |

130 |

37 |

580 |

|

W |

— |

— |

— |

— |

|

Sn |

1,8 |

— |

— |

— |

|

Тi |

138,7 |

290 |

390 |

2890 |

|

Mn |

414,3 |

480 |

89 |

400 |

|

Sc |

2,1 |

3 |

— |

10,4 |

|

Y |

2,4 |

3,3 |

— |

10,4 |

|

Yb |

0,2 |

0,4 |

— |

2,7 |

|

Zr |

10,1 |

6,4 |

9,8 |

130 |

|

Be |

0,4 |

0,4 |

0,6 |

1,6 |

|

Sr |

66,7 |

37 |

— |

67 |

|

Ga |

4,1 |

3,5 |

— |

8,3 |

Примечание: 1 — известняки; 2 — переслаивание известняков и кремнистых сланцев; 3 — известняки с прослоями доломитов; 4 — кремнистые сланцы с прослоями известняков; н. д. — нет данных; — — отсутствие значащих содержаний

Ходжакурганская свита (D1hd) имеет на территории ЧКМБ широкое распространение и представлена плитчатыми песчанистыми доломитистыми известняками с пластами, линзами и желваками кремней. Контакт с подстилающими известняками резкий, хотя следов размыва и несогласия не установлено. В основании разреза свиты залегают полосчатые кремнистые сланцы в виде линз мощностью 1–10 м. Выше по разрезу развиваются мелкозернистые полосчатые известняки с тонкими прослоями, желваками, линзами кремней («ленточные известняки»). Вверх по разрезу горизонт «ленточных известняков» сменяется горизонтом доломитистых известняков с прослоями и гнездами черных доломитов. В результате контактового метаморфизма кремнистые сланцы превратились в кварц-полевошпатовые роговики. Мощность продуктивного горизонта «ленточных известняков» не превышает 30 м, а мощность всей пачки более 150 м.

Начиная со среднего карбона, формируются грабеноподобные синформные образования, выполненные терригенными отложениями мальгузорской свиты с многочисленными включениями олистолитов и олистоплак. Эти позиции, в основном, фиксируют постфронтальный прогиб шарьированных пластин, выполняемый обломками карбонатных пластов девонского и силурийского возраста, составляющих низы шарьяжных пластин.

Мальгузорская свита представлена флишевой и флишоидной толщей сланцев, аргиллитов, алевролитов, песчаников с линзами, прослоями и пачками гравелитов и конгломератов; горизонтами олистостром, включающих олистолиты, олистоплаки, глыбы, валуны и обломки разновозрастных (от О 3 до С 2 ) карбонатных, кремнистых, реже терригенных и вулканогенных пород. Полная мощность свиты не установлена.

Таблица 5.

СРЕДНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ОСНОВНЫХ ЛИТОТИПАХ ПОРОД МАЛЬГУЗАРСКОЙ СВИТЫ

|

Элементы |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

As |

— |

— |

— |

— |

|

Pb |

7,8 |

9,7 |

7,8 |

— |

|

Ag |

— |

— |

— |

0,7 |

|

Cu |

20 |

27,7 |

12 |

31 |

|

Zn |

50 |

53 |

— |

30 |

|

Co |

5 |

13 |

— |

5 |

|

Ni |

8 |

52,7 |

8 |

13 |

|

V |

64 |

78,7 |

64 |

70 |

|

Cr |

110 |

131,3 |

110 |

59 |

|

Ba |

270 |

282 |

66 |

130 |

|

W |

— |

13,7 |

— |

28 |

|

Sn |

— |

— |

— |

— |

|

Тi |

2790 |

3643 |

99 |

960 |

|

Mn |

290 |

275 |

160 |

250 |

|

Sc |

9 |

19 |

— |

— |

|

Y |

9,8 |

14,1 |

— |

10 |

|

Yb |

2 |

2,5 |

— |

2 |

|

Zr |

110 |

81 |

— |

76 |

|

Be |

1,1 |

1,1 |

0,8 |

1 |

|

Sr |

60 |

24,7 |

63 |

— |

|

Ga |

н. д. |

н. д. |

— |

— |

Примечание: 1 — рассланцованные алевролиты; 2 — переслаивание сланцев и песчаников; 3 — известняки, доломитизированные известняки; 4 — известково-кремнистые сланцы, н. д. — нет данных, — — отсутствие значащих содержаний

На основе анализа материалов регионального геохимического профилирования определены субкларковые содержания основных рудогенных элементов (131), создающих повышенные концентрации в золотоносных пиритах как апокарбонатного золотого оруденения, так и родственных ему формаций (золото-редкометально-сульфидно-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой).

Ограниченные донорные свойства, как карбонатной среды, так и подстилающих нижнепалеозойских вулканогенно-терригенных отложений позволяют предполагать ювенильную природу золота при формировании апокарбонатного золотого оруденения и сосредоточить поиски источников рудогенерирующих флюидов на глубоких уровнях структур транскорового характера.

Заключение

Суммируя приведенные данные необходимо отметить, что в строении карбонатных и кремнисто-карбонатных толщ ЧКМБ принимают участие: средне - и крупнослоистые серые и темно-серые доломиты и доломитистые известняки купрукской свиты верхнего силура; крупно- и массивнослоистые известняки, в том числе органогенные, мадмонской свиты нижнего девона; глинистые плитчатые средне- и тонкослоистые с пластами крупнослоистых и с линзами и единичными прослоями кремней нижнеходжакурганской подсвиты; глинистые плитчатые средне- и тонкослоистые известняки, ритмически чередующиеся с кремнистыми аргиллитами и кремнями среднеходжакурганской подсвиты; органогенно-обломочные и криноидно-детритовые известняки крупно- и толстослоистые со стяжениями и корочками кремнисто-карбонатного вещества, чередующиеся с пачками средне- и тонкослоистых плитчатых глинистых известняков, слагающие нижнюю половину верхнеходжакурганской подсвиты в объеме обисофитских слоев; фтаниты, глинисто-кремнистые породы с редкими пластами обломочных известняков, слагающие верхнюю половину верхнеходжакурганской подсвиты в объеме новихушкских слоев.

Известняки ходжакурганской свиты имеют четко проявленный плитчатый характер, неравномерную примесь глинистого и глинисто-кремнистого материала.

Карбонатные отложения рассматриваются в качестве благоприятной тектонически подготовленной среды (в виде структурно- литологических и геохимических ловушек) для проникновения гидротермальных растворов, осаждения и концентрации золота.

Карбонатные горизонты — важнейший физико-химический, структурный и рудообразующий фактор (дробленные и высокопористые декальцитизированные породы — среда для широкого спектра метасоматитов, источник серы и, возможно, рудных компонентов; область развития карбонатных осадков — полигон для локализации потенциальных рудных районов и месторождений). Ведущим фактором, определяющим развитие золотоносных метасоматитов, является приуроченность их к зонам высокой тектонической активности и резкое изменение режима кислотности-щелочности в карбонатной среде, обусловившее подвижность элементов (Si, Ca, Na, K, Au, As и др.).

Ведущим фактором рудоотложения является тектоническая нарушенность карбонатных пород (брекчирование, рассланцевание, смятие) и проявление в них гидротермальнометасоматических процессов. Осадителями золота из рудоносных растворов могут также быть углерод и глинистые минералы.

Химизм процесса формирования апокарбонатных золотых руд представляется в следующем виде. Судя по характеру новообразованных минералов в зонах апокарбонатного золотого оруденения (в основном метасоматический кварц и гидрослюды) состав гидротермальных растворов алюмосиликатный. В составе вмещающих карбонатных пород присутствует кальций, магний и углекислота. При взаимодействии гидротерм с карбонатными породами происходит метасоматическое замещение карбонатов кремнеземом с образованием джаспероидов и кристаллизация эндогенных глинистых минералов, в основном, в межзерновом пространстве исходного матрикса, либо в тончайших трещинках.

Если в гидротермальном растворе наряду с золотом есть и анионы WO 3 , то освобождающийся CaO в процессе окремнения идет на образование шеелита СаWO 4 , что наблюдается на многих месторождениях типа Карлин.

Анализ распределения золоторудной минерализации в карбонатных породах ЧКМБ позволил выделить наиболее благоприятный стратоуровень для локализации апокарбонатного золотого оруденения в виде ходжакурганской свиты, представленной переслаиванием карбонатных и кремнистых пород. Кремнисто-карбонатная толща является элементом миогеосинклинали, сформированной в условиях шельфовой обстановки пассивной континентальной окраины.

Таким образом, карбонатные породы являются важнейшим физико-химическим, структурным и рудообразующим фактором. Карбонатная среда определяет резкое изменение режима кислотности-щелочности растворов и обуславливает подвижность целого ряда химических элементов (Si, Ca, Na, K, Au, As, Hg, Sb, Ag и Pb).

Список литературы Роль окружающей среды в размещении апокарбонатного золотого оруденения Чакылкалянского мегаблока (Южный Узбекистан)

- Muntean J. L., Cline J. S., Simon A. C., Longo A. A. Magmatic-hydrothermal origin of Nevada's Carlin-type gold deposits // Nature geoscience. 2011. V. 4. №2. P. 122-127. DOI: 10.1038/ngeo1064

- Berger V. I. M., Bliss D. L., Moring J. D., Barry C. Sediment-hosted gold deposits of the world. 2014. DOI: 10.3133/ofr20141074

- Cline J. S., Hofstra A. H., Muntean J. L., Tosdal R. M., Hickey K. A. Carlin-type gold deposits in Nevada: Critical geologic characteristics and viable models // Economic Geology 100th anniversary volume. 2005. V. 451. P. 484.

- Горшков Е. Н., Вершковская О. В., Савченко А. П. Особенности геологического строения, вещественного состава и генезис проявления нового золото-аргиллизитового типа оруденения // Геология и полезные ископаемые бассейна реки Зерафшан. Материалы научно-производственной сессии. Душанбе, 1989. С. 11-20.

- Финкельштейн Ю. В. Отчет о результатах детальных поисков золота и других полезных ископаемых на Акатинской перспективной площади и на участке Акба за 1982-86 г.г. Ташкент, 1986. 181 с.

- Ярбобоев Т. Н., Очилов И. С., Султонов Ш. А., Хушваков Б. А. Минералого-геохимические особенности телетермального золотого оруденения в карбонатных породах Чакылкалянского мегаблока (Южный Узбекистан) // Горный вестник Узбекистана. 2020. №3 (82). С. 27-31.

- Гузанов М., Кочетков Н. Отчет о результатах детальной разведки Северного участка Яхтонского вольфрамового м-ния за 1972-74 гг. по сост. на 1/VIII-74 г., Самаркандская обл. 1974. Т. 1. Кн. 1. 202 с.

- Джантуганов Н. И., Терлецкий О. Г. Прогнозная оценка Каратюбе-Чакылкалянского горнорудного района на золото с выявлением рудных полей и локальных геолого-структурных позиций ртутно-золоторудной джаспероидной формации на 1993-1996 г.г. Фонд. Ташкент, 1996. 156 с.