Роль органической дисфункции головного мозга в формировании неорганического энкопреза в детском возрасте

Автор: Бебенин А.А.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 4 (109), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты долгосрочного изучения неорганического энкопреза в детскоподростковом возрасте. Цель: изучение факторной обусловленности неорганического энкопреза, основанной на систематизации и анализе данных комплексного клинико-параклинического исследования (анамнестического, неврологического, электрофизиологического, нейропсихологического исследований). Материал и методы. В исследовании рассматривались 192 случая неорганического энкопреза с затяжным неблагоприятным течением. В исследовательскую выборку включены дети, страдающие энкопрезом неорганической природы (F98.1 по МКБ-10), в возрасте от 5 до 13 лет, с общим интеллектуальным показателем по шкале Векслера не ниже среднего уровня (90-109 баллов). Все дети обследованы педиатром и гастроэнтерологом для исключения патологии желудочно-кишечного тракта. Сравнение проведено с аналогичными показателями одновозрастных групп детей и подростков (n=100) - контрольная группа. В качестве основного метода применялся клинический с целью установления клинико-психопатологических, клинико-динамических закономерностей развития неорганического энкопреза. По результатам компьютерной ЭЭГ были верифицированы нарушения биоэлектрической активности головного мозга. Результаты. Комплексное клинико-параклиническое исследование продемонстрировало, что формирование энкопреза обусловлено резидуально-органической церебральной недостаточностью вследствие влияния патогенных факторов на раннем этапе онтогенеза (пренатальный и перинатальный периоды), выявленной в 100% случаев. Достоверность органической дисфункции головного мозга при энкопрезе верифицирована данными неврологического, электрофизиологического, нейропсихологического исследований. Соотнесение отчетливых эпилептиформных паттернов ЭЭГ с клиническими проявлениями психоорганических нарушений свидетельствует о том, что в развитии энкопреза с затяжным неблагоприятным течением участвуют механизмы, схожие с эпилептогенезом.

Энкопрез неорганической природы, патогенез, электроэнцефалограмма, нейропсихология, дети дошкольного и школьного возрастов

Короткий адрес: https://sciup.org/142226128

IDR: 142226128 | УДК: 616-008.222:612.365-053.2:616-08.63:611.81 | DOI: 10.26617/1810-3111-2020-4(109)-34-41

Текст научной статьи Роль органической дисфункции головного мозга в формировании неорганического энкопреза в детском возрасте

В МКБ-10 неорганический энкопрез рассматривается в рубрике F98 как «Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте», несмотря на это, данной проблемой занимаются преимущественно гастроэнтерологи, неврологи, проктологи. Противоречия в основных подходах к пониманию и терапии расстройства приводят на практике к применению малоэффективных, порой взаимоисключающих технологий, преимущественно симптоматического характера [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18]. Зачастую энкопрезу придается значение синдрома, исключая церебральные механизмы нарушенной регуляции выделительной функции. Длительное сосуществование пациента с болезнью, тем более при отсутствии патогенетически обоснованной терапии, приводит к присоединению вторичных по отношению к эн-копрезу невротических расстройств, отражающих реакцию личности на болезнь и её интерпретацию, что позволяет исследователям рассматривать психогенную природу расстройства [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18].

В связи со сказанным энкопрез приобретает затяжное течение с частыми рецидивами, что предопределяет снижение социального функционирования и обусловливает стойкую дезадаптацию детей.

Только установление центральных патогенетических механизмов энкопреза, позволяющих в недалекой перспективе разработать эффективные стратегии терапии, поможет решить обозначенную проблему. В контексте изложенного весьма актуальным представляется более глубокое изучение патогенеза энкопреза, опираясь на современный биопсихосоциальный подход к диагностике, терапии и реабилитации заболеваний, включающий полипрофессиональное и межведомственное участие.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение факторной обусловленности неорганического энкопреза, основанной на систематизации и анализе данных комплексного клиникопараклинического исследования (анамнестического, неврологического, электрофизиологического (КЭЭГ), нейропсихологического исследований).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены дети, страдающие энкопрезом неорганической природы (F98.1 по МКБ-10), в возрасте от 5 до 13 лет, имеющие общий интеллектуальный показатель (ОИП) по шкале Векслера не ниже среднего уровня (от 90 до 109 баллов). К основной группе отнесены 192 случая неорганического энкопреза с затяжным неблагоприятным течением. Все дети в обязательном прядке были обследованы педиатром и гастроэнтерологом для исключения патологии желудочно-кишечного тракта. Сравнительный анализ проводился с аналогичными показателями одновозрастной группы детей и подростков в количестве 100 человек, посещавших общеобразовательные средние школы (контрольная группа).

Клинический метод, как основной, применялся с целью установления клинико-психопатологических, клинико-динамических закономерностей развития неорганического энкопреза.

Результаты компьютерной ЭЭГ, полученные в ходе исследования, позволили верифицировать нарушения биоэлектрической активности головного мозга. ЭЭГ проводилась с частотой не реже 1 раза в 6 месяцев. Нейропсихологическое исследование подростков проводилось по методике адаптированного нейропсихологического исследования, разработанной Всероссийским центром по детской неврологии и предназначенной для детей преимущественно дошкольного и младшего школьного возрастов.

Для статистического анализа данных и графической презентации полученных статистических данных были использованы пакеты прикладных программ Microsoft Office 2016 и SPSS, версия 17.0 for Windows v.10. Качественные признаки описывали простым указанием количества (абсолютного числа) и доли (в процентах) пациентов относительно каждой категории. Качественные признаки сравнивались между собой с помощью критерия Пирсона хи-квадрат ( χ 2 ) с поправкой Йетса и точного критерия Фишера (F). Все количественные признаки тестировались на нормальность распределения с помощью критерия Шапиро‒Уилка. Для сравнительного анализа количественных признаков использовали критерий Стьюдента (t). Для анализа зависимостей между выборками были найдены коэффициенты корреляции Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении исследования обращал на себя внимание факт высокой распространенности патогенных факторов в пре- и перинатальном периодах, обусловливающих резидуально-органическую церебральную недостаточность в основной группе (100%, n=192) и снижающих защитноприспособительные механизмы деятельности головного мозга в контрольной группе (48%, n=100).

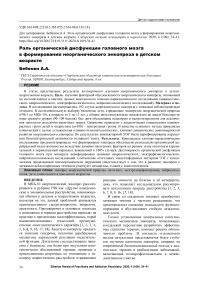

Экстрагенитальная патология среди матерей детей основной группы обнаружена статистически значимо чаще (р≤0,01), чем в контрольной группе (90,6% против 46%).

Патологическое течение беременности преобладало среди матерей в основной группе (92,7%, n=178). В данную группу входили дети, рожденные от матерей с отягощённым акушерско-гинекологическим анамнезом или патологическим течением беременности (токсикозы первой и второй половины), в связи с чем более трети женщин (40,6%, n=78) получали лечение по поводу угрозы прерывания беременности в акушерско-гинекологическом стационаре. В контрольной группе детей патологическое течение беременности у матерей зафиксировано статистически значимо (p≤0,01) реже (40%, n=100).

Патология, установленная в родах, также имела статистически значимые отличия (p≤0,01): 85,4% случаев в основной группе против 36,0% в контрольной группе. Наиболее частыми осложнениями родов на уровне статистической значимости (p≤0,01) являлись асфиксия плода и перинатальная травма: основная группа ‒ 71,9% и 82,3% случаев, контрольная группа ‒ 6,0% и 18,0% случаев соответственно.

Результаты характеристик пре- и перинатальных факторов у обследованных детей основной и контрольной групп представлены на рисунке 1.

Влияние патогенных факторов обусловливало особенности психофизического развития детей. Очевидно, что психопатологическая симптоматика на ранних этапах онтогенеза определяла клиническую картину возрастных проявлений резидуально-органических расстройств [1, 2, 4, 6, 8, 9]. Начиная с 4-летнего возраста (психомоторный этап нервно-психического реагирования) на фоне постепенного снижения невропатической симптоматики нарастали астеногипердинамические проявления разной степени выраженности, обусловливающие гиперкинетическое поведение c нарушением функции внимания.

Учащение и усиление клинических проявлений энкопреза происходило на фоне инфекций, частых простуд, эмоционально насыщенных ситуаций, переутомления, нарушения привычного режима сна-бодрствования, имело сезонную обусловленность (осенне-весенний период).

Основная группа (n=192) Контрольная группа (n=100 )

Рисунок 1. Распределение пре- и перинатальных факторов, связанных с патологией беременности и родов у матерей обследованных детей основной и контрольной групп (p<0,01)

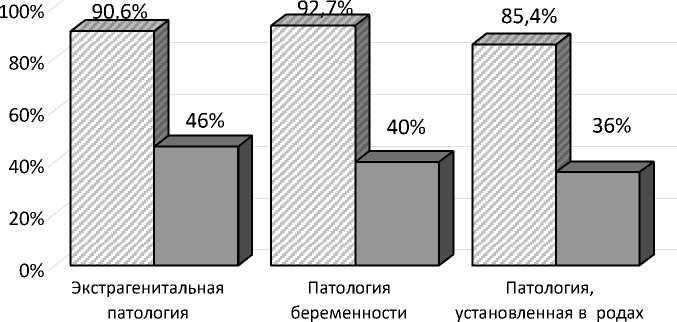

В понимании механизмов патогенеза энкопре-за важная роль принадлежит электрофизиологическому исследованию. Полученные данные ЭЭГ у детей с неорганическим энкопрезом в подавляющем большинстве случаев (91,5%) свидетельствовали о нарушениях биоэлектрической активности головного мозга. Согласно классификации Л.Р. Зенкова (1995), указанные особенности ЭЭГ могут быть отнесены к пограничному и патологическому типам [10, 11, 12].

Патологический тип ЭЭГ в основной группе выявлен более чем в трети случаев (35,4%, n=68) и характеризовался диффузными патологическими колебаниями в фоновой записи, очаговой высокоамплитудной полиморфной активностью. Диффузные патологические колебания определяли разнообразный характер ритмов ЭЭГ (а-, 9-и 5-диапазонов), в основном высокой амплитуды, превышающие 130-150 мкв. Комплексы «спайк -медленная волна», «острая волна - медленная волна» и другие эпилептиформные колебания носили облигатный характер. Функциональная нагрузка приводила к генерализации патологической активности со значительным увеличением её амплитуды, к возникновению эпилептиформной активности, длительному периоду последействия. В контрольной группе патологический тип ЭЭГ был обнаружен статистически значимо (p<0,01) реже (12%, n=12), чем в основной группе.

Пограничный тип ЭЭГ в основной группе отмечался более чем в половине наблюдений (58,3%, n=112) и характеризовался сдвигом нормальной частоты доминирующего ритма с появлением патологических колебаний в фоновой записи. При этом функциональные пробы вызывали асимметрию формирующегося а-ритма, практически его редукцию, полиритмию со вспышками редких патологических колебаний, генерализацию

9- и 5-волн, нестойкую (проходящую в течение 20 секунд) гиперсинхронизацию медленных волн. В контрольной группе пограничный тип ЭЭГ встречался статистически значимо (p<0,01) с более редкой частотой (32%, n=32).

Нормальный тип ЭЭГ в основной группе детей был зарегистрирован с более редкой статистически значимой частотой (p<0,01) - 6,3% случаев против 56,0% случаев в контрольной группе.

Структура ЭЭГ-картины у обследованных детей основной и контрольной групп приводится на рисунке 2.

Объяснением различной типологии вариантов ритмов ЭЭГ при энкопрезе служит различная степень выраженности и локализация органического поражения коры головного мозга.

Обработка результатов нейропсихологического обследования включала ряд последовательных этапов и позволила провести их качественный и количественный анализ. Данные о характере допускаемых при выполнении заданий ошибок, о динамических и временных параметрах деятельности, об особенностях реакции ребенка на ошибки, о возможности их самостоятельной коррекции были оценены по 4-балльной системе оценок, предложенной А.Р. Лурия [13, 14, 15].

«0» - выставляется в тех случаях, когда ребенок без дополнительных разъяснений выполняет предложенную экспериментальную программу; «1» - если отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых самим ребенком без участия экспериментатора; по сути «1» - это нижняя нормативная граница; «2» - ребенок в состоянии выполнить задание после нескольких попыток, подсказок и наводящих вопросов экспериментатора; «3» - задание недоступно для выполнения даже после развернутой помощи ребенку со стороны экспериментатора.

0%

100%

80%

60%

40%

20%

58,3%

35,4%

Основная группа (n=192) Контрольная группа (n=100)

□ Патологическая ЭЭГ

□ Пограничная ЭЭГ

□ Нормальная ЭЭГ

Р и с у н о к 2. Распределение типов ЭЭГ у обследованных детей основной и контрольной групп

□ 0 баллов

□ 1 балл

□ 2 балла

□ 3 балла

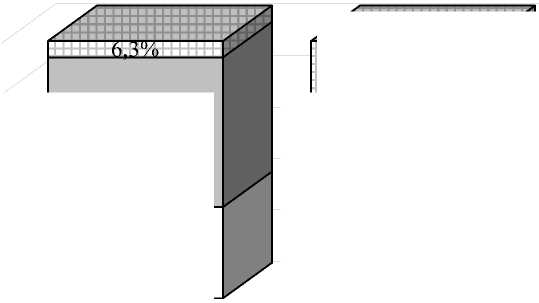

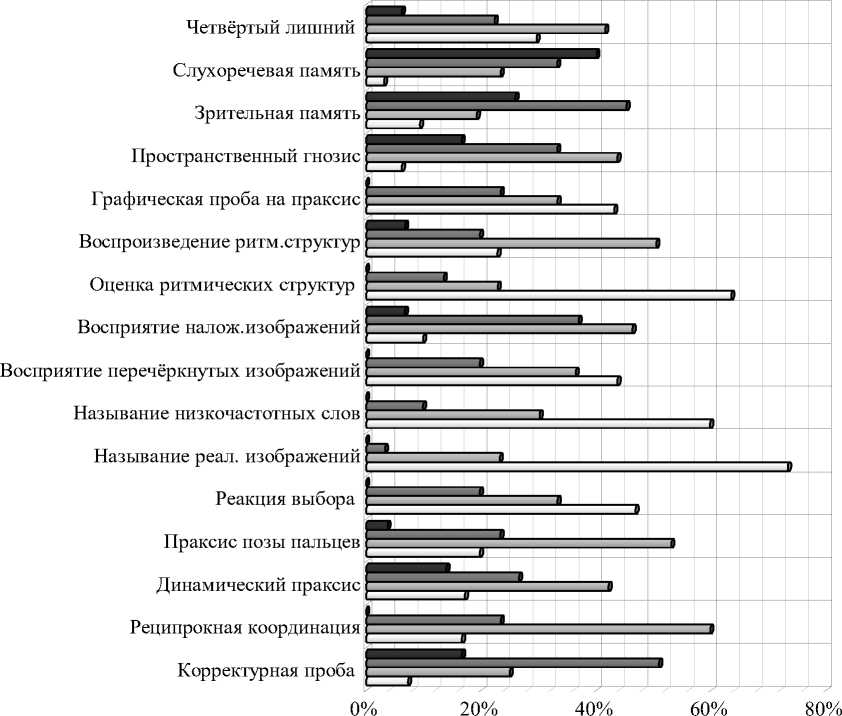

Р и с у н о к 3. Результаты нейропсихологического обследования детей основной группы

Распределение результатов нейропсихологического обследования детей основной группы (n=192) представленона рисунке 3.

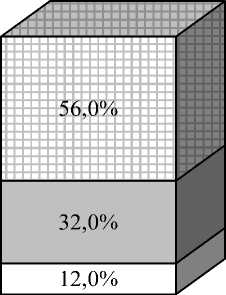

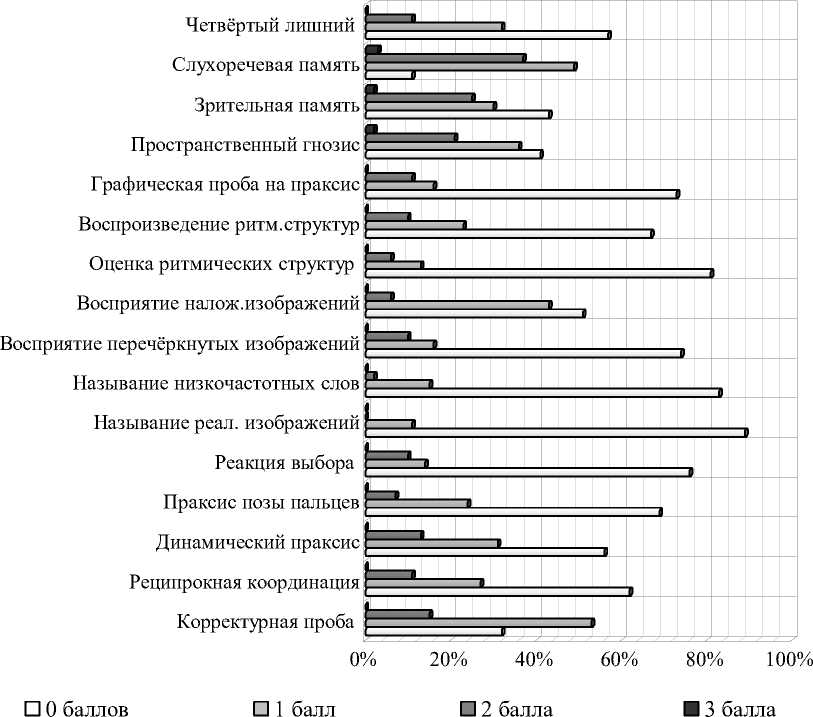

Распределение результатов нейропсихологического обследования детей контрольной группы (n=100) показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Результаты нейропсихологического обследования детей контрольной группы

В ходе проведенного исследования с использованием качественной оценки уровня выполнения заданий наиболее грубые ошибки (неспособность выполнить задание) при заучивании слов на слух с оценкой 3 балла статистически значимо (р<0,05) чаще допускали дети основной группы (40,1%, n=77), чем дети контрольной группы (3%, n=3).

При выполнении корректурной пробы и методики определения объема зрительной памяти (заучивание предметов) в помощи экспериментатора нуждались 51,0% и 45,3% обследованных детей основной группы, их оценка составляла 2 балла. Тогда как в контрольной группе число детей, которым требовалось содействие экспериментатора, было статистически значимо (р<0,01) меньше -15,0% и 25,0% соответственно.

Ряд погрешностей с самостоятельной коррекцией совершенных ошибок отмечался у детей основной группы при выполнении следующих проб: реципрокная координация (59,89%, n=115), динамический праксис (42,2%, n=81), праксис позы пальцев (53,1%, n=102), восприятие наложенных изображений (46,35%, n=89), воспроизведение ритмических структур (50,5%, n=97), простран- ственный гнозис (43,75%, n=84), исключение предметов (четвёртый лишний) (41,66%, n=80). Результаты выполнения заданий по этим субтестам были оценены в 1 балл.

В то время как у детей из контрольной группы статистически значимо (р<0,05) с более редкой частотой зарегистрированы показатели, оценённые в 1 балл, по следующим пробам: реципрокная координация (27%, n=27), динамический праксис (31%, n=31), праксис позы пальцев (24%, n=24), восприятие наложенных изображений (43%, n=43), воспроизведение ритмических структур (23%, n=23), пространственный гнозис (36%, n=36), исключение предметов (четвёртый лишний) (32%, n=32).

В целом проведенное нами нейропсихологическое исследование позволило выявить в большинстве случаев «выпадение» первого (энергетического) блока в соответствии со структурнофункциональной моделью организации работы мозга по А.Р. Лурия, эффективная деятельность которого определяется мозговыми структурами. К числу этих структур относятся ретикулярная формация, неспецифические структуры среднего мозга (диэнцефальные отделы), лимбическая система и медиобазальные отделы лобных и височных долей мозга. Энергетический блок отвечает за регуляцию процессов активации мозга, имеет прямое отношение к процессам внимания и памяти, а также считается непосредственным мозговым субстратом различных мотивационных, эмоционально-поведенческих, волевых процессов и состояний. Вероятно, причиной установленных нарушений нейропсихологических функций при энкопрезе является резидуально-органическая церебральная недостаточность врожденного генеза, обусловленная влиянием патогенных факторов на ранних этапах онтогенеза.

ВЫВОДЫ

На основе анализа особенностей пре- и перинатального периодов онтогенеза детей с энкопре-зом, отчетливых пароксизмальных эпилептиформных ЭЭГ-отклонений и с учетом их соотнесения с клиническими проявлениями редуцированного психоорганического синдрома, подтверждаемыми недостаточностью функционирования головного мозга по итогам нейропсихологического исследования, можно предположить, что в основе манифестации и клинической динамике эн-копреза лежат схожие с эпилептогенезом центральные механизмы патогенеза. Энкопрез у детей является следствием сформированной патологической системы, обусловленной резидуальноорганической церебральной недостаточностью, вследствие влияния патогенных факторов на раннем этапе онтогенеза. Нарушение интрацентраль-ной корково-подкорковой регуляции головного мозга сопровождается утратой контроля над актом дефекации. Данная патология занимает промежуточное положение между невротическими расстройствами и известными формами эпилепсии, это соответствует точке зрения А.И. Болдырева, что энкопрез относится к спектру нарушений, пограничным образом относящихся к эпилепсии [16].

Список литературы Роль органической дисфункции головного мозга в формировании неорганического энкопреза в детском возрасте

- Фесенко Ю.А. Возрастная физиология и психофизиология: энурез и энкопрез у детей. Практическое пособие. 2-е изд. М.: Изд-во Юрайт, 2018: 168

- Шанько Г.Г., Михайлов А.Н. Энкопрез не органической природы. Учебно-методическое пособие. Минск: БелМАПО, 2007: 26

- Куташов В.А., Сахаров И.Е. Неврология и психиатрия детского возраста. Воронеж: Изд-во Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, 2015: 502-511

- Гречаный С.В., Ильичев А.Б., Поздняк В.В., Кощавцев А.Г. Общая психопатология. Учебное пособие. СПб.: СПбГПМУ, 2020: 76

- Капралова В.И. Патология, приводящая к ограничению жизнедеятельности, у детей с недержанием мочи и кала. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Материалы Ш Междунар. научно-практ. конф. Улан-Удэ, 2019: 103-104

- Немых Л.С., Куташов В.А., Ульянова О.В., Хабарова Т.Ю. Эмоциональные и поведенческие расстройства детского возраста: системные неврозы, заикание, энурез, энкопрез. Воронеж: Изд-во Ритм, 2017: 208

- Калантаров T.K. Возможность лечения каловой инконтиненции у детей. Медицинский Совет. 2019;(11):157-159

- Болдырев А.И. Пограничные формы эпилепсии. Ж съезд психиатров России (материалы съезда). M., 1995: 321-323

- Благосклонова Н.К. Электроэнцефалограмма у детей и подростков в норме и при некоторых пограничных психических расстройствах. Лекция. М.: ЦОЛИУВ, 1988: 28

- Зенков Л.Р. Клиническая энцефалография (с элементами эпилептологии). Руководство для врачей. 7-е издание. М.: МЕДпресс-информ, 2018: 360

- Лурия А.Р. Основы нейропсихологии (учебное пособие для студентов высших учебных заведений). М., Издательский центр "Академия", 2003: 220-232

- Березкин Д.В. Диагностика и нейропсихологи ческая коррекция детей с неврозоподобными энурезом и энкопрезом. Клиническая и специальная психология. 2017; 6(1): 48-62

- Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей (Методический альбом). М., Педагогическое общество России, 2002: 96

- Gonring K, Dolan B, Kapke TL, Begotka A, Sood M, Silverman AH. Group Treatment of Fecal Incontinence: A Description of an Interdisciplinary Intervention. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019 Sep;69(3):e70-e74.

- DOI: 10.1097/MPG.0000000000002372

- Santos JD, Lopes RI, Koyle MA. Bladder and bow el dysfunction in children: An update on the diagnosis and treatment of a common, but underdiagnosed pediatric problem. Can Urol Assoc J. 2017 Jan-Feb;11(1-2Suppl1):S64-S72.

- DOI: 10.5489/cuaj.4411

- Anderson B. Physical Therapy for a Child with Encopresis: A Case Report. Pediatr Phys Ther. 2019 Jul;31(3):E1-E7.

- DOI: 10.1097/PEP.0000000000000631

- Буторина Н.Е., Ретюнский К.Ю. Затяжные системные расстройства в детском возрасте (клиника, патогенез, терапия). Екатеринбург: Издво "Экспресс-Дизайн", 2005: 280.

- Моисеев А.Б., Миронов А.А., Кольбе О.Б. Нарушения мочеиспускания и сочетанные нарушения функции тазовых органов у детей: подходы к диагностике, лечению и профилактике. Вестник Российского государственного медицинского университета. 2018: 5: 62-69.