Роль перфузионных нарушений в патогенезе дыхательной недостаточности

Автор: Чагина Е.А., Турмова Е.П., Пономаренко А.С., Ярцева О.Н.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 3-3 (66), 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается роль перфузионных нарушений в патогенезе дыхательной недостаточности. Дается характеристика основным видам нарушений легочного кровотока, причинам их развития и значение в развитии дыхательной недостаточности. Нарушение легочной перфузии, рассматривается как, типовая форма патологии системы внешнего дыхания, патогенетическую основу которой составляет неадекватность тотального капиллярного кровотока в малом круге кровообращения объему альвеолярной вентиляции за определенный период времени.

Патофизиология дыхательной недостаточности, дыхательная недостаточность, переферическое кровообращение легких, легочная гипертензия, легочная гипотензия, перфузия легких

Короткий адрес: https://sciup.org/170193218

IDR: 170193218

Текст научной статьи Роль перфузионных нарушений в патогенезе дыхательной недостаточности

Механизмы дыхательной недостаточности (далее ДН), относящийся к нарушению легочного кровотока, редко бывают изолированными: чаще всего ДН протекает по типу нарушения вентиляционноперфузионных соотношений, но даже в этих ситуациях механизмы нарушения легочного кровотока могут преобладать.

Легочный кровоток имеет много отличий от кровообращения в большом круге. Прежде всего, в легких существуют две системы кровообращения: бронхиальный кровоток, впервые описанный и нарисованный Леонардо да Винчи 1513 г., не отличающийся от кровотока прочих органов и тканей, и легочный - так называемый малый круг кровообращения, существенно отличающийся от большого. Между ними существуют анастомозы как при нормальных, так и в особенности при патологических условиях.

Нарушения легочного кровотока, ведущие к ДН, могут быть трех типов.

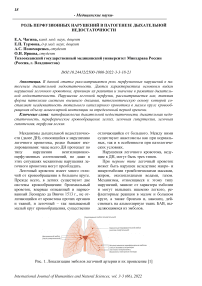

При первом типе легочный кровоток может быть нарушен вследствие макро- и микроэмболии тромботическими массами, жиром, околоплодными водами, газом. Механизмы, относящиеся к этому типу нарушений, зависят от характера эмболии и могут вызывать ишемию легкого, рефлекторные реакции в малом и большом круге, а также бронхов и, наконец, действовать на альвеолярную ткань БАВ, выделяющимися из эмболов.

Рис. 1. Локализация эмболов легочной артерии и их проявление [1]

Второй тип нарушения – легочные васкулиты, вызывающие главным образом ишемию легкого. Эта группа патологических повреждений легочного кровотока довольно широка и включает гранулематоз Вегенера, аллергический ангиит, артериит Такаясу (поражает обычно крупные ветви легочной артерии и аоты), гиперреактивные васкулиты типа болезни Шенлейна-Геноха, септических заболеваний. Часть этих васкулитов поражает весь организм, но легкие вовлекаются в процесс в первую очередь вследствие того, что их сосудистая сеть очень велика, аллергены могут в них попадать из воздуха и, наконец, в легких особенно много клеток, выделяющих вазоактивные вещества.

Третий тип нарушений легочного кровотока, вызывающий ДН, – легочная артериальная гипертензия, которая может быть следствием приобретенных болезней митрального клапана и врожденных пороков сердца, тромбоэмболии, ХОБЛ; она может быть первичной или идиопатической. Эту форму связывают с патологией легочного нервного сплетения (плексогенная легочная артериопатия) и с веноокклюзионной патологией. Одной из вероятных причин легочной гипертензии является гипоксия. Легочную гипоксическую гипертензию наблюдают при горной болезни, ХОБЛ, заболеваниях плода и новорожденного, при беременности и других состояниях.

Нарушение легочной перфузии – это типовая форма патологии системы внешнего дыхания, патогенетическую основу которой составляет неадекватность то- тального капиллярного кровотока в малом круге кровообращения объему альвеолярной вентиляции за определенный период времени.

Среди причин нарушений перфузии легких можно выделить следующие показатели:

-

1. Объем циркулирующей крови.

-

2. Эффективность работы правого и левого желудочков сердца.

-

3. Легочное сосудистое сопротивление.

-

4. Внутриальвеолярное давление воздуха.

-

5. Действие гравитации.

Значительные нарушения перфузии легких наблюдаются при гипо- и гипертензии в сосудах малого круга кровообращения (легочная гипо- и гипертензия).

Легочная гипертензия

Легочная гипертензия – это повышение давления в сосудах малого круга кровообращения. Она может быть вызвана следующими факторами:

-

1. рефлекс Эйлера-Лильестранда.

-

2. редукция сосудистого русла.

-

3. повышение альвеолярного давления.

-

4. повышение вязкости крови.

-

5. увеличение минутного объема сердца.

-

6. биологически активные вещества вырабатываются под влиянием гипоксии в тканях легких.

-

7. пороки левых отделов сердца, ГБ, ИБС и т.д. [2].

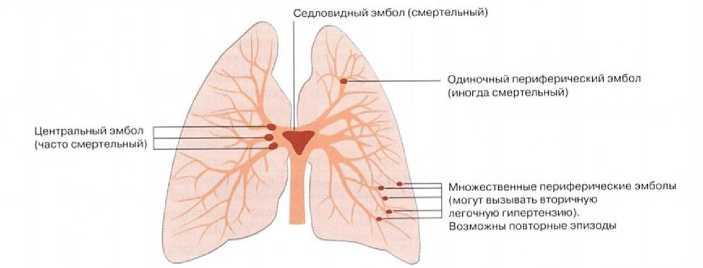

Выделяют три формы легочной гипертензии: прекапилярную, посткапиллярную и смешанную (рис. 2).

Рис. 2. Основные виды и причины гипертензии малого круга кровообращения [3]

Прекапиллярная гипертензия

Характеризуется увеличением давления в прекапиллярах и капиллярах выше нормы (более 30 мм рт.ст. систолического и 12 мм рт.ст. диастолического) при уменьшении кровотока в системе легочной артерии.

Наиболее частые причины:

-

1. Спазм стенок артериол (например, при стрессе, эмболии легочных сосудов, выбросе катехоламинов из феохромоцитомы, при ацидозе, остром снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, высотной гипоксии – снижение PaO2 (рефлекс Эйлера-Лильестранда – констрикторная реакция легочных сосудов с увеличением прекапиллярного сопротивления (сужение легочных артериол) в ответ на снижение парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе.)) Гипоксия является наиболее сильным фактором вазоконстрикции (наиболее важные медиаторы вазоконстрикции: катехоламины, эндотелин, тромбоксан А2).

-

2. Обтурация микрососудов легких (например, микротромбами, эмболами, гиперплазированным эндотелием).

-

3. Сдавление артериол легких (например, опухолью, увеличенными лимфоузлами, повышенным давлением воздуха в альвеолах и бронхах при остром приступе кашля, искусственная вентиляция легких под положительным давлением).

Степень легочной гипертензии при высотной болезни (рефлекс Эйлера-Лильестранда) зависит от:

-

1. Величины Pa кислорода во вдыхаемом воздухе.

-

2. Времени пребывания в условиях гипоксии.

-

3. Реактивности легочных сосудов.

-

4. Выраженности гемодинамических изменений в большом круге кровообращения.

Потенциирующее влияние на вазоконстрикторное действие в условиях высокогорья оказывает низкая температура среды, активирующая симпатоадреналовую систему.

Посткапиллярная гипертензия

Характеризуется нарушением оттока крови из сосудов в левое предсердие и скоплением ее избытка в легких.

Наиболее частые причины:

-

1. стеноз отверстия митрального клапана (например, как результат эндокардита).

-

2. застойные явления в легких.

-

3. сдавление легочных вен (например, увеличенными лимфоузлами или опухолью).

-

4. недостаточность сократительной

функции миокарда левого желудочка – левожелудочковая недостаточность (например, при инфаркте миокарда, гипертонической болезни, миокардиодистрофиях).

Смешанная форма легочной гипертензии

-

1. Наблюдается при следующих видах патологии:

-

2. врожденных пороках сердца со сбросом крови "слева-направо" (дефекты межжелудочковой или межпредсердной перегородок).

-

3. Часто является результатом прогрессирования и осложнений пре- или посткапиллярной гипертензии. Например, затруднение оттока крови из легочных вен в левое предсердие, характерное для посткапиллярной гипертензии, приводит к рефлекторному снижению просвета артериол легких, характерному для прекапиллярной гипертензии (рефлекс Китаева).

Проявления:

-

1. признаки левожелудочковой и/или правожелудочковой сердечной недостаточности (застой крови в венозных сосудах, асцит, отеки и др.),

-

2. уменьшение ЖЕЛ,

-

3. гипоксемия и гиперкапния,

-

4. ацидоз (дыхательный, при хроническом течении – смешанный) [3].

Легочная гипотензия

Легочная гипотензия характеризуется стойким снижением давления крови в сосудах малого круга.

Наиболее частые причины:

-

1. Пороки сердца с шунтированием крови справа налево. При этом происходит сброс венозной крови в артериальную систему (например, при тетраде Фалло, недостаточности клапанов легочной артерии).

-

2. Гиповолемия различного генеза (например, при длительной диарее, шоковых состояниях, в результате хронической кровопотери).

-

3. Системная артериальная гипотензия (например, при коллапсах или комах) [4].

NB! Ингаляция кислорода практически не повышает степень оксигенации крови в условиях нарушения легочной перфузии (простейшая функциональная тест-проба).

В заключение стоит отметить, что в структуре общей заболеваемости населения России болезни органов дыхания традиционно занимают лидирующую позицию (табл.), на их долю приходится до 27,8% всей зарегистрированной и 42,7% выявленной впервые в жизни патологии.

Таблица. Статистика заболеваемости дыхательной системы по Приморскому краю

(Данные Минздрава России, расчет Росстата)

|

Год |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

Все болезни |

115187 |

114382 |

114841 |

114512 |

111294 |

|

Болезни органов дыхания |

51573 |

51905 |

52833 |

52278 |

54273 |

|

Процент от всех болезней |

44,8% |

45,4% |

46% |

45,6% |

48,8% |

Такой подъем заболеваемости связан в первую очередь с постоянно увеличивающейся загрязненностью окружающего воздуха, курением, растущей аллергизацией населения (прежде всего за счет продукции бытовой химии). Все это обуславливает актуальность глубокого изучения при- чинно-следственных взаимосвязей развития патологии в системе внешнего дыхания в целях повышения эффективности этиотропного и патогенетического лечения и профилактики соответствующих болезней, с которыми врачу приходится сталкиваться в повседневной практике.

Список литературы Роль перфузионных нарушений в патогенезе дыхательной недостаточности

- Финлейсон К.Д. Патология в рисунках / К.Д. Финлейсон, Б.А. Ньюелл. - М.: Лаборатория знаний, 2017. - 295 с.

- Новицкий В.В. Патофизиология. Учебник в 2-х томах / В.В. Новицкий, О.И. Уразова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 592 с.

- Литвицкий П.Ф. Патофизиология. В 2 т. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 792 с.

- Литвицкий П.Ф. Клиническая патофизиология. - М.: Практическая медицин, 2017. - 776 с.