Роль «первых» и «вторых» городов в развитии уральских регионов (на примере Свердловской и Челябинской областей)

Автор: Артемова О.В., Савченко А.Н.

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

В региональном развитии существенную роль играют города, которые имеют статус «первых» (наибольшая численность населения города в регионе) и «вторых» (второе место по численности населения). Как правило, в них сосредоточены высокая экономическая активность (ресурсы, инвестиции, производство и др.) и насыщенная социальная жизнь населения. Действительно, высока значимость «первых» и «вторых» городов в социально-экономическом развитии региона; в их воздействии на распределение трудовых и материально-вещественных ресурсов по территории региона; возможности влияния этих городов на развитие территорий через агломерационные механизмы; в обеспечении качества жизни населения. В этом контексте авторами показано значение «первых» и «вторых» городов в экономическом и социальном развитии территорий, обеспечивающих надлежащее качество жизни населения уральских регионов. Основные результаты исследования свидетельствуют о том, что в «первых», но в большей степени во «вторых» городах уральских регионов наблюдаются проблемы с людностью: убывание численности проживающего населения; негативные тенденции в отношении естественного прироста населения (смертность значительно превышает рождаемость). В то же время у этих городов имеется потенциал промышленного развития, положительные тенденции в обеспечении качества городской среды. На основании проведенного анализа авторы полагают, что необходима оптимизация расселенческого и промышленного каркасов региона, узловые точки которых связаны как с крупными «первыми» городами, так и со «вторыми» городами региона. При этом важно усиливать роль и динамическое развитие «вторых» городов. В иерархии урбанистической архитектуры городов второго уровня они должны стать фокусом социально-экономического развития муниципальных образований, точкой притяжения деловой активности, обеспечением связанности территорий в рамках агломерационных процессов.

«первые» и «вторые» города региона, пространственный подход, расселенческий каркас, индустриальный каркас, качество жизни населения

Короткий адрес: https://sciup.org/147241730

IDR: 147241730 | УДК: 332.1 | DOI: 10.14529/em230301

Текст научной статьи Роль «первых» и «вторых» городов в развитии уральских регионов (на примере Свердловской и Челябинской областей)

Тематика пространственной организации страны, регионов постоянно находится в фокусе научных и прикладных исследований. Большую роль в становлении и развитии этого направления играют отечественные ученые, среди них представители Уральской научной школы. Важнейшими вопросами, обсуждаемыми в научных дискуссиях, являются вопросы о неоднородности пространственного развития территорий, их межтерриториальной дифференциации и необходимости оптимизации региональной пространственной организации (Анимица Е.Г., Сурнина Н.М. [1]; Лаврикова Ю.Г.,

Суворова А.В. [2]; Татаркин А.И. [3]). Основываясь на созданном фундаменте предшествующих исследований, авторы статьи обратили внимание на роль и место «первых» и «вторых» городов в пространстве уральских регионов. Эти вопросы в настоящее время вызывают интерес у ученых, специалистов, управленцев.

Актуальность данной темы исследования определяется следующими обстоятельствами: значимостью городов в развитии регионов как с позиций системы расселения, так и формирования промышленного каркаса субъектов РФ; их воздействием на распределение трудовых и материально- вещественных ресурсов по территории региона; влиянием на развитие территорий через агломерационные механизмы; ролью городов в создании условий для обеспечения надлежащего уровня и качества жизни населения.

Прежде всего отметим, что в настоящее время сложился консенсус по определению «первых» и «вторых» городов применительно к расселению на территории РФ (Кузнецова О.В. [4]; Лаппо Г.М. [5]). Так, Кузнецова О.В. отмечает, что «в России наибольшее распространение получили исследования, причем в большей степени экономико-географов, посвященные вторым городам в прямом их понимании – как вторых по численности населения городов, причем не страны, а субъектов РФ» [4]. Среди отечественных ученых используются подобные определения по критерию людности (численности приживающего в них населения), в том числе применительно к региональному пространству. Отметим, что в зарубежных источниках применяются подобные определения: second-rank cities – города второго ранга, secondary cities – второстепенные города и др. (Roberts B [6, 7]; Videla J., Roberts B., Allué M., Guerrero, F. [8]; Marais L., Nel E., Donaldson R. [9], Ammann C., Sanogo A., Heer В. [10].

Далее мы будем использовать данные определения, придерживаясь критерия по численности населения при анализе понятий «первые» и «вторые» города регионов.

Анализ научных источников позволил выявить основные вопросы по проблемам урбанизированного регионального пространства применительно к «первым» и «вторым» городам. К ним относятся следующие.

-

1. Вопросы системы расселения и типы городов. Речь идет о неравномерности расселения и поляризации пространства: концентрации населения в столицах и административных центрах регионов, с одной стороны, и убывании населения в средних и малых городах, с другой (Кузнецова О.В. [4]; Дворядкина Е.Б., Кайбичева Е.И. [11]; Манаева И.В. [12]). При этом концентрация населения, деловой активности, финансовых средств, как правило, наиболее значительна в столичных городах, городах-миллионниках, крупнейших административных центрах регионов (Растворцева С.Н., Манаева И.В. [13]; Karachurina L.B. [14]).

-

2. Особенности и тенденции развития «вторых» городов по численности населения и деловой активности. Исследователями рассматриваются возможные варианты соотношения темпов развития городов разного статуса: с синхронной динамикой развития «вторых» городов относительно региональных центров, с отставанием или опережением темпов развития «вторых» городов относительно «первых» (Фомин М.В., Безвербный В.А. [15]).

-

3. Вопросы внутрирегиональной миграции.

-

4. Вопросы формирования агломерационных пространств с центрами (ядрами) в «первых» и «вторых» городах (Антонюк В.С., Козина М.В., Вансович Э.Р., Сигатова Н.А. [16]; Коломак Е.A. [17]; Соболев С.А., Леонтьева Л.С. [18]; Шмидт А.В., Антонюк В.С., Франчини Альберто [19]).

-

5. Вопросы направлений и стратегических целей развития городов (Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. [20]). Усиление роли и реализация потенциала городов для улучшения качества жизни населения (Анимица Е.Г., Елохов А.М., Сухих В.А. [21]; Максимова О.В., Хмара Ю.Н. [22]).

Этот аспект интересен с точки зрения направлений миграционных потоков как индикатора благопо-лучия/неблагополучия «вторых» городов (Kara-churina L.B. [14]).

Учитывая масштабность преобразований регионального пространства, роль «первых» и «вторых» городов как ключевых факторов развития регионов, авторы сфокусировались на некоторых аспектах данной проблематики и определили цель исследования: показать значение «первых» и «вторых» городов уральских регионов в экономическом и социальном развитии территорий, обеспечивающих надлежащее качество жизни населения.

Объектом исследования явились «первые» и «вторые» города в региональном пространстве. Полигоном исследования стали «первые» и «вторые» города Свердловской и Челябинской областей.

Методы и материалы

Изучение внутрирегионального пространства было сосредоточено на двух субъектах РФ: 1) Свердловской области, а именно ее административном центре – г. Екатеринбурге и втором по численности городе – Нижнем Тагиле; 2) Челябинской области, ее административном центре – г. Челябинске и втором по численности городе – Магнитогорске.

Информационной базой исследования явились данные региональной и муниципальной статистики, научная литература, аналитические документы, методические материалы, экспертные оценки качества городской среды.

Для выявления роли и места ключевых городов уральских регионов мы акцентировались на следующих аспектах исследования внутрирегионального пространства:

-

- расселенческий каркас (численность населения, показатели рождаемости и смертности в административном центре региона, «втором» городе);

-

- индустриальный каркас: размещение производственных мощностей на территории городов;

-

- связанность внутрирегионального пространства, агломерационные объединения с ядром в «первом» и «втором» городах;

-

- качество городской среды в «первом» и «втором» городах региона.

Результаты

Алгоритм исследования включал анализ динамики и темпов изменения следующих параметров: численности всего населения и трудоспособного населения в «первых» и «вторых» городах в составе региона; наиболее значимых и критичных показателей: рождаемости и смертности; объема отгруженных товаров собственного производства, инвестиций в основной капитал; а также качества городской среды в «первых» и «вторых» городах в составе региона.

В статье мы использовали термин «опорный каркас» региона как обобщенный образ региона, отражающий его территориальную организацию в отношении расселенческой и индустриальной составляющих. В узлах такого каркаса находятся города, среди которых ключевыми являются «первые» и «вторые» города с их агломерациями.

Расселенческий каркас региона

В расселенческом каркасе региона опорные узлы рассматриваются с позиций численности населения, проживающего на определенной территории. В формировании расселенческого каркаса регионов значительную роль играют «первые» и «вторые» города. Применительно к двум уральским регионам демографическая ситуация представлена в табл. 1.

Данные таблицы показывают значимую роль уральских регионов в РФ по численности населения (Свердловской область занимает 5-е место в РФ по численности населения, Челябинская область – 9 место в РФ). При этом более 40 % населения этих регионов сосредоточено в «первых» и «вторых» городах. В то же время отмечается неблагоприятная тенденция: за пятилетний период 2017–2021 гг. численность населения этих территорий изменилась и характеризуется убыванием (за исключением незначительного увеличения численности в г. Екатеринбурге Свердловской области).

Динамика численности населения в «первых» городах уральских регионов представлена на рис. 1.

Динамика численности населения в «первых» городах уральских регионов показала: в г. Екатеринбурге повышательную тенденцию, в г. Челябинске – понижательную. При этом важно, с какой скоростью происходят демографические изменения.

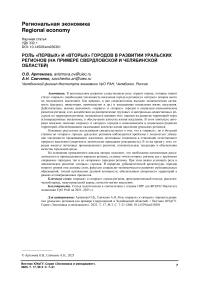

Динамика темпов изменения численности населения в «первых» городах уральских регионов представлена на рис. 2.

Что касается темпов изменения численности населения в «первых» городах уральских регионов, то она следующая. В Екатеринбурге, несмотря на повышательную динамику численности населения, темпы ее снижаются, но в меньшей степени, чем в Челябинске. Напротив, в Челябинске, начиная с 2019 г., фиксировались отрицательные темпы с ускорением убыли населения.

В отношении городов второго уровня ситуация следующая. Во «втором городе» Свердловской области – Нижнем Тагиле демографическая динамика характеризуется в анализируемом периоде как абсолютное убывание всего населения, в том числе трудоспособного.

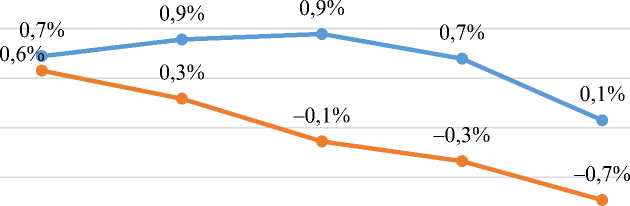

Динамика численности населения (всего и трудоспособного) и темпов изменения численности населения во «втором» городе Свердловской области представлена на рис. 3.

За пятилетний период убывание по всему населению составило 11,55 тыс. чел.; по трудоспособному – 7,29 тыс. чел.; темпы изменений численности всего населения изменяются от –0,2 % до –1,3 %, при этом более значительные и глубокие колебания темпов характерны для численности трудоспособного населения: от 0,8 % до –1,6 % (графически – это ломаная линия). Пик падения численности трудоспособного населения приходится на 2018 г. Таким образом, более нестабиль-

Таблица 1

Характеристика демографической ситуации в регионах, 2021 г.

|

Регионы, «первые» и «вторые» города |

Численность населения, тыс. чел. |

Доля населения, %/ рейтинг региона среди субъектов РФ |

Изменение численности, тыс. чел. 2017–2021 г. |

Примечание |

|

Свердловская область |

4277,2 |

В РФ 3 %/5 |

–50,10 |

Убывание |

|

Екатеринбург |

1527,525 |

В регионе 36 % |

39,12 |

Увеличение |

|

Нижний Тагил |

347,167 |

В регионе 8 % |

–11,56 |

Убывание |

|

Челябинская область |

3430,7 |

В РФ 2 %/9 |

–67,00 |

Убывание |

|

Челябинск |

1187,96 |

В регионе 35 % |

–10,90 |

Убывание |

|

Магнитогорск |

413,251 |

В регионе 12 % |

–4,99 |

Убывание |

Источник: рассчитано авторами на основе данных Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики, 2022. URL: 210/document/13204 (дата обращения 1.04.2023); База данных показателей муниципальных образований. URL: (дата обращения 1.04.2023).

|

1550,0 1500,0 |

]5Н8 1526,3 1527,5 14 88,4 1501;6 -’ * — |

1450,0

1400,0

1350,0

1300,0

|

1250,0 1200,0 |

1198,8 1202,3 1200,7 1196,6 1187 9 |

|

1150,0 |

2017 2018 2019 2020 2021 |

• Екатеринбург —•- Челябинск

Рис. 1. Динамика численности населения Екатеринбурга и Челябинска, тыс. чел.

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

-0,5%

-1,0%

2017 2018 2019 2020 2021

—•—Екатеринбург —•— Челябинск

Рис. 2. Темпы прироста населения Екатеринбурга и Челябинска, % ной является ситуация по трудоспособному населению в Нижнем Тагиле.

Динамика численности населения (всего и трудоспособного) и темпов изменения численности населения во «втором» городе Челябинской области представлена на рис. 4.

Представленная графическая визуализация демографических процессов в Магнитогорске позволила выявить: убывание численности как всего населения, так и трудоспособного; за пятилетний период это составило соответственно 4,99 тыс. чел. и 20,63 тыс. чел.; темпы изменений численности всего населения изменяются от –1,8 % до +0,2 %, при этом более значительные и глубокие колебания темпов характерны для численности трудоспособного населения: от –7,8 % до + 1,6 % (графически – это ломаная линия). Пик падения численности трудоспособного населения приходится на 2018 г. Таким образом, более нестабильной является ситуация по трудоспособному населению в Магнитогорске.

Сравнивая скорость изменения численности населения в ключевых городах уральских регионов, следует отметить: а) в Свердловской области темпы прироста населения г. Екатеринбурга снижаются, но остаются в «положительной» зоне, в то время как в г. Нижнем Тагиле они находятся в «отрицательной» зоне, а убывание численности населения усиливается, следовательно, демографический разрыв между городами увеличивается; б) в Челябинской области «первый» и «второй» города демонстрируют разную скорость и направления изменений численности населения, однако в среднем за рассматриваемый период несколько меньшими темпами убывает населения г. Челябинска.

Демографическая ситуация определяется разными факторами, среди которых естественный прирост населения является наиболее значимым. В этом контексте рассмотрена динамика коэффициентов рождаемости и смертности по анализируемым городам уральских регионов.

а) численность населения, тыс. чел.

356.84

354,77

351.57

195.79

194,73

193.16

Численность всего населения, тыс. чел.

Численность трудоспособного населения тыс. чел.

-1.5%

-2,0%

Темпы прироста всего населения, %

Темпы прироста трудоспособного населения. %

Рис. 3. Динамика численности населения Нижнего Тагила: а) численность, тыс. чел.; б) темпы прироста, %

а) численность населения, тыс. чел

450=0 418,2 416,5 413,2 413,2 413,2

400,0

350,0

300,0

254,3

250,0 ■ 234,3 230,1 233,9 233,7

200,0

2017 2018 2019 2020 2021

^- Численность всего населения, тыс. чел.

• Численность трудоспособного населения тыс. чел.

• Темпы прироста всего населения, %

• Темпы прироста трудоспособного населения, %

Рис. 4. Динамика численности населения Магнитогорска: а) численность, тыс. чел.; б) темпы прироста, %

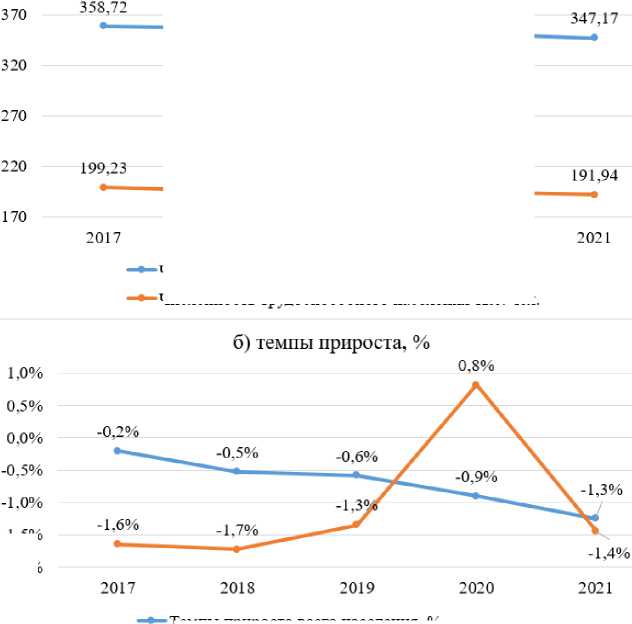

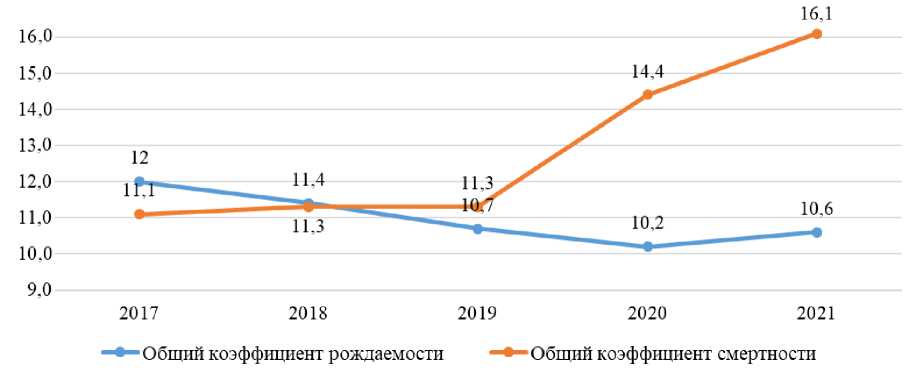

На рис. 5 и 6 представлена динамика коэффициентов рождаемости и смертности в «первых» городах Свердловской и Челябинской областей.

Анализируя динамику коэффициентов рождаемости и смертности в «первых» городах Свердловской и Челябинской областей, следует отметить схожие признаки: период, когда в этих городах рождаемость превышала смертность (коэффициент естественного прироста населения был положительным); достижение точки, в которой зафиксирован так называемый крест (коэффициенты равны, а естественный прирост населения равен нулю); период, когда смертность превышала рождаемость (коэффициент естественного прироста населения был отрицательным). Однако достижение этой критической точки в Екатеринбурге было в период с 2019 г. по 2020 г.; в Челябинске неблагоприятная ситуация наступила раньше – в 2018 г.

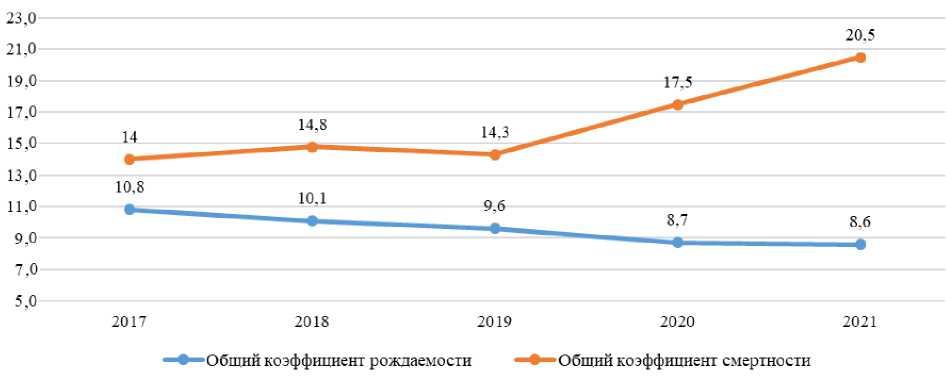

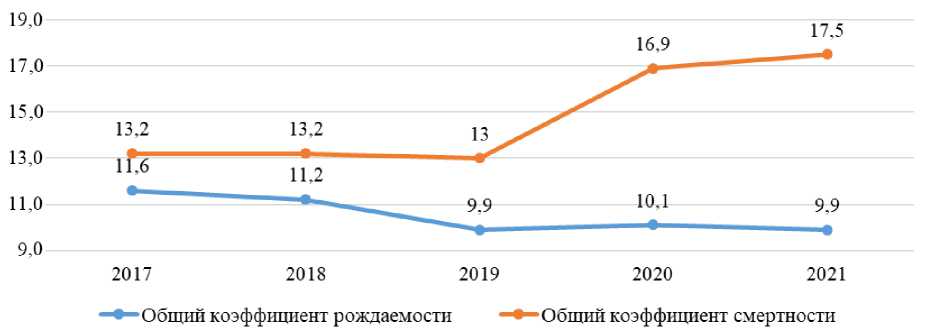

На рис. 7 и 8 представлена динамика коэффициентов рождаемости и смертности во «вторых» городах Свердловской и Челябинской областей.

Анализируя динамику коэффициентов рождаемости и смертности во «вторых» городах Свердловской и Челябинской областей, следует также отметить схожие тенденции: превышение смертности над рождаемостью (коэффициент естественного прироста населения отрицательный) на протяжении всего периода 2017–2021 гг. При этом разрыв между смертностью и рождаемостью в этот период нарастал и составил в 2021 г. в Нижнем Тагиле 11,9, в Магнитогорске – 7,6.

Индустриальный каркас региона

Территориальная организация промышленности России начала складываться в XVIII в. и сформировалась в ее современном состоянии к началу 1980-х годов (Шарипов Ф.Ф. [23]). К старопромышленным территориям на Урале относятся города, возникшие в XVIII в.: Екатеринбург (1723 г.), Нижний Тагил (1722 г.), Челябинск (1736 г.). И только «второй» город Челябинской области – Магнитогорск – возник как флагман промышленности на Урале в годы первых пятилеток (1929 г.).

Рис. 5. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности, Екатеринбург 2017–2021 гг.

Рис. 6. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности, Челябинск 2017–2021 гг.

Рис. 7. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности, Нижний Тагил 2017–2021 гг.

Рис. 8. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности, Магнитогорск 2017–2021 гг.

У Лаппо Г.М. есть упоминание о Магнитогорске, он отмечает, что создание центров, ставших в своих регионах вторыми, связано очень часто с претворением в жизнь важных государственных программ социально-экономического развития страны - создания атомной энергетики (Обнинск, Димитровград), черной металлургии (Магнитогорск, Череповец), автомобилестроения (Тольятти, Набережные Челны) [5].

Развитие городов, о которых идет речь в данном исследовании, создало индустриальную основу, прежде всего металлургическое и машиностроительное производство в Уральском регионе. При этом необходимо отметить значительную долю оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) в структуре промышленности Урала. В современных условиях роль «первых» и «вторых» городов в уральских регионах остается значительной (табл. 2).

Данные таблицы свидетельствуют о значительной роли «первых» и «вторых» городов в развитии промышленности уральских регионов, страны в целом. При этом вклад двух ключевых горо- дов Свердловской области меньше вклада двух ключевых городов Челябинской области по объему обрабатывающей промышленности (35,7 % против 70,1 %); по инвестициям в основной капитал ситуация другая: вклад двух ключевых городов Свердловской области превышает долю двух ключевых городов Челябинской области (51,3 % против 36,2 %). Что касается «вторых» городов, локализованных в регионах, то по показателям, включенным в табл. 2, мощнее (по объему отгруженных товаров и инвестициям) выглядит «второй» город Челябинской области - Магнитогорск по сравнению со «вторым» городом Свердловской области - Нижним Тагилом.

Ключевые предприятия, определяющие промышленный каркас уральских регионов, расположены в г. Екатеринбурге, в их числе: ПАО «Уралмашзавод», ПАО «Уралхиммаш», АО «Уралги-дромаш», АО «Уральский турбинный завод»; в г. Челябинске: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ПАО «Мечел», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО АО «Челя-

Таблица 2

Роль регионов и городов в развитии промышленного производства, 2021 г.

|

Регионы, города |

Отгружено товаров (об-рабат. пр-во), млн. руб. |

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. |

Доля отгруженных товаров (обрабат. пр-во), % |

Доля инвестиций в основной капитал, % |

Отрасли специализации |

|

Свердловская область |

2559396 |

412800,5 |

В РФ – 4,1 |

В РФ – 1,8 |

Металлургия |

|

Екатеринбург |

513727,9 |

190130,7 |

В регионе – 20,1 |

В регионе – 46,1 |

Машиностроение |

|

Нижний Тагил |

399871,6 |

21545,4 |

В регионе – 15,6 |

В регионе – 5,2 |

Металлургия, машиностроение |

|

Итого: первый и второй города |

913599,5 |

211676,1 |

В регионе –35,7 |

В регионе – 51,3 |

|

|

Челябинская область |

2153767 |

317776,6 |

В РФ – 3,4 |

В РФ – 1,4 |

Металлургия |

|

Челябинск |

611561,2 |

66799,1 |

В регионе – 28,4 |

В регионе – 21,0 |

Металлургия |

|

Магнитогорск |

898938,6 |

48198,8 |

В регионе –41,7 |

В регионе – 15,2 |

Металлургия |

|

Итого: первый и второй города |

1510499,8 |

114997,9 |

В регионе –70,1 |

В регионе – 36,2 |

Источник: рассчитано авторами на основе данных Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики, 2022. URL: 210/document/13204 (дата обращения 1.04.2023); База данных показателей муниципальных образований. URL: (дата обращения 1.04.2023).

бинский цинковый завод»; в г. Нижнем Тагиле: Нижнетагильский металлургический комбинат, Уралвагонзавод; Нижнетагильский завод металлических конструкций; в г. Магнитогорске – ПАО ММК (Магнитогорский металлургический комбинат), помимо комбината в группу компаний ПАО «ММК» входит 63 организации. Все значительные активы, производственные мощности перечисленных предприятий расположены в «первых» и «вторых» городах уральских регионов.

Связанность внутрирегионального пространства, агломерационные объединения с ядром в «первом» и «втором» городах

Формирование агломераций вокруг «первых» и «вторых» городов обеспечивает связанность территорий, расширение функциональности городов в части предоставления расширенного набора социальных услуг и обеспечения их большей доступности. Это касается снятия инфраструктурных ограничений за счет совместного использования коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; создания единой системы общественного транспорта, формирования единого социального пространства, усиление межмуниципального взаимодействия.

По мнению Лаппо Г.М. [5], «второй» город не должен входить в агломерацию региональной сто- лицы. При этом он ссылается на Покшишевского В.В., который первым в отечественной географии занялся проблемами второго города, отмечал, что лишь достаточно удаленные от административного центра вторые города могут создать собственное поле производственного и селитебно-бытового тяготения. Аналогичная ситуации сложилась в уральских регионах.

Роль «первых» и «вторых» городов уральских регионов в развитии агломерационных процессов представлена в табл. 3.

Административные центры уральских регионов формируют значительные по площади и численному составу агломерации. «Вторые» города двух уральских регионов достаточно удалены от административных центров регионов и являются центрами (ядрами) агломераций и точками притяжения для близлежащих территорий. По мнению Лаппо Г.М., формирование агломераций вокруг второго города – свидетельство его врастания в территориальную структуру региона [5].

В целом агломерационные процессы формируются на основе реализации принципа связанности территории, прежде всего – многоформатной и многоуровневой транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры.

Таблица 3

Роль «первых» и «вторых» городов уральских регионов в развитии агломерационных процессов, 2021 г.

|

Города |

Расстояние до центра региона, км |

Название и ядро агломерации |

Состав агломерации |

|

Свердловская область |

|||

|

Екатеринбург |

Екатеринбургская (Большой Екатеринбург), ядро – г. Екатеринбург |

Екатеринбург, Арамиль, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Заречный, Дектярск, Михайловск, Нижние Серьги, Полевской, Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, Сысерть |

|

|

Нижний Тагил |

125 |

Нижнетагильская, ядро – г. Нижний Тагил |

Нижний и Верхний Тагил, Нижняя и Верхняя Салда, Верх-Невенск, Верхняя Тура, Новоуральск, Кировград, Кушва, Невьянск, Полевое, Горноуральск, Свободный |

|

Челябинская область |

|||

|

Челябинск |

Челябинская агломерация, ядро – г. Челябинск |

Челябинский, Копейский городские округа, Аргаяшский, Кунашакский, Сосновский, Коркинский, Еманжелинский, Еткульский, Красноармейский муниципальные районы. |

|

|

Магнитогорск |

249 |

Магнитогорская межрегиональная агломерация, ядро – г. Магнитогорск |

Магнитогорский городской округ, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Нагай-бакский муниципальные районы. |

Источник: составлено авторами

Качество городской среды «первых» и «вторых» городов региона

Создание комфортных условий проживания на территории «первых» и «вторых» городов уральских регионов способствует повышению качества жизни и притоку населения в них. Качество городской среды определяется многофункциональностью и разнообразием типов городских пространств: жильем, транспортом, озеленением, общественными пространствами, инфраструктурой культурной и спортивной жизни и др. Оценка качества городской среды необходима, чтобы понять, какие пространства являются благоприятными и притягивают население, а какие менее привлекательны для людей и нуждаются в изменениях.

В статье использован интегральный индекс качества городской среды, который формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Он определяется на основе оценки шести типов городских пространств (максимальное значение индекса – 360 баллов). Полученная в результате комплексная оценка городской среды характеризует уровень комфортности проживания на соответствующей территории. При этом благоприятной средой считается состояние городской среды, когда количество набранных баллов составляет более 50% от максимально возможного значения индекса города; неблагоприятной – количество баллов составляет менее 50% (табл. 4).

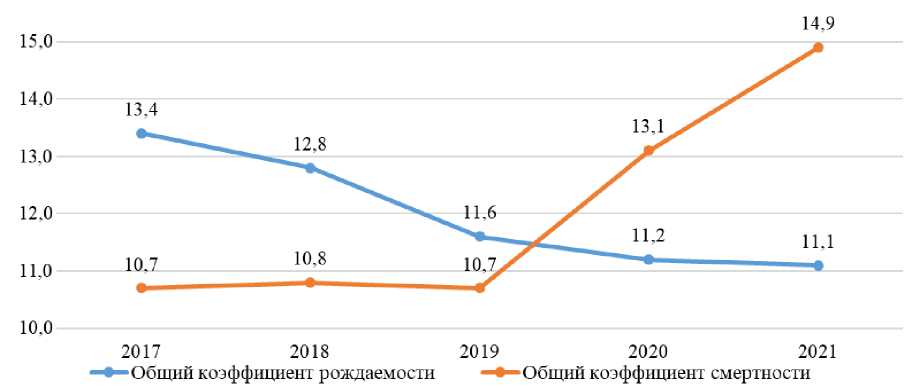

Данные таблицы показывают, что интегральная оценка качества городской среды в 2021 г. по сравнению с 2018 г. повысилась во всех городах.

Причем наибольшей комфортностью в 2021 г. отличались Магнитогорск («второй» город Челябинской области) и Екатеринбург («первый» город Свердловской области), а наибольший прирост балльной оценки за период 2018–2921 гг. пришелся на г. Нижний Тагил (что свидетельствует о имеющемся потенциале городского развития).

Что касается качества отдельных типов городских пространств, то имеются их значительные различия: оценка ниже 30 баллов (50 % от максимального значения индекса по отдельному типу пространства) свидетельствует о том, что данный тип пространства не достигает благополучного уровня. В Челябинске таких пространств в 2018 г. – 5, в 2021 г. – 2; в Магнитогорске таких пространств в 2018 г. – 2, в 2021 г. – 2; в Екатеринбурге таких пространств в 2018 г. – 3, в 2021 г. – 2; в Нижнем Тагиле таких пространств в 2018 г. – 5, в 2021 г. – 1. Такая оценка свидетельствует, что комфортность городской среды по отдельным видам пространств улучшается, города становятся более привлекательными для проживания.

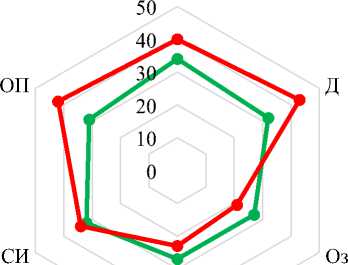

Визуализация оценки качества городской среды при парном сравнении «первых» и «вторых» городов уральских регионов представлена на рис. 9 и 10.

Диаграмма показывает, что по 4-м из 6-ти показателей, отражающих оценку качества типов городского пространства, г. Магнитогорск выглядит более благополучно, чем г. Нижний Тагил.

Проведенное исследование позволило обобщить результаты, которые представлены в табл. 5.

Таблица 4

Индексы качества городской среды* по шести типам городских пространств в «первых» и «вторых» городах уральских регионов

|

Города |

Годы |

Типы городских пространств |

||||||

|

Ж |

Д |

Оз |

ОИ |

СИ |

ОП |

Сумма |

||

|

Челябинск |

2021 |

34 |

32 |

27 |

27 |

32 |

31 |

183 |

|

2018 |

32 |

26 |

25 |

26 |

28 |

23 |

160 |

|

|

Магнитогорск |

2021 |

41 |

40 |

26 |

27 |

36 |

34 |

204 |

|

2018 |

39 |

29 |

22 |

31 |

37 |

31 |

189 |

|

|

Екатеринбург |

2021 |

40 |

43 |

21 |

23 |

34 |

42 |

203 |

|

2018 |

43 |

36 |

17 |

27 |

26 |

42 |

191 |

|

|

Нижний Тагил |

2021 |

34 |

33 |

15 |

31 |

35 |

31 |

179 |

|

2018 |

28 |

29 |

18 |

25 |

27 |

40 |

167 |

|

Обозначения: Типы городских пространств: Ж – жилье и прилегающие пространства, Д – улично-дорожная сеть, Оз – озелененные пространства, Ои – общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, СИ – социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, ОП – общегородское пространство.

* Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Результаты формирования Индекса используются в реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Ж

ОИ

—•—Челябинск —•— Екатеринбург

Рис. 9. Диаграмма качества городской среды: Челябинск и Екатеринбург, 2021 г., баллы

Диаграмма на рис. 9 наглядно показывает, что по 4-м из 6-ти показателей, отражающих оценку качества отдельных типов городского пространства, г. Екатеринбург выглядит более благополучно, чем Челябинск.

Диаграмма на рис. 10 демонстрирует, что по 4-м из 6-ти показателей, отражающих оценку качества типов городского пространства, г. Магнитогорск выглядит более благополучно, чем Нижний Тагил.

Итак, проведенное исследование позволило обобщить результаты, которые представлены в таблице 5. В связи с этим констатируем, что «первые» и «вторые» города уральских регионов формируют жесткий расселенческий каркас: в каждом из регионов два ключевые города сосредотачивают более 40 % численности населения; создан индустриальный каркас, который определяется лидирующими отраслями производства (металлургией и машиностроением) и сосредоточением крупнейших промышленных предприятий, имеется значительный объем обрабатывающего производства и инвестиций в основной капитал; усиливается связанность территорий в рамках формируемых агломераций; идет движение по созданию все более благоприятной городской среды. В то же время следует отметить факты неоднородности регионального пространства и неравномерности в развитии анализи-

ОП

СИ

Ж

50 40

Д

Оз

ОИ

—•— Магнитогорск —•—Нижний Тагил

Рис. 10. Диаграмма качества городской среды: Магнитогорск и Нижний Тагил, 2021 г., баллы

Таблица 5

Портрет «первых» и «вторых» городов уральских регионов, 2021 г.

|

Первые и вторые города регионов |

Значение города в формировании расселен. каркаса (доля населения в регионе, % |

Значение города в формировании индустриальный каркас (доля в регионе), % |

Коэффициент естественного прироста |

Число участников в агломерации |

Качество гор. среды |

|

|

объем пр-ва |

объем инвестиций |

|||||

|

Свердловская область |

||||||

|

Екатеринбург |

36 |

20,1 |

46,1 |

–3,8 |

15 |

Благоприятное |

|

Нижний Тагил |

8 |

15,6 |

5,2 |

–11,9 |

12 |

Неблагоприятное |

|

Челябинская область |

||||||

|

Челябинск |

35 |

28.4 |

21,0 |

–5,5 |

9 |

Благоприятное |

|

Магнитогорск |

12 |

41,7 |

36,2 |

–7,6 |

5 |

Благоприятное |

Источник: составлено авторами руемых городов, неблагоприятные тенденции в динамике их численности, снижение рождаемости и увеличение смертности, что требует пристального внимания и активных действий по социальным направлениям региональной политики.

Заключение

В статье внимание авторов было сфокусировано на роли и месте «первых» и «вторых» городов в пространстве уральских регионов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в «первых», а в большей степени во «вторых» городах уральских регионов наблюдаются проблемы с людностью: понижательные тенденции численности проживающего населения (за исключением Екатеринбурга); снижение естественного прироста населения (смертность значительно превышает рождаемость). В то же время у «первых» и «вторых» городов имеется потенциал промышленного развития, положительные тенденции в обеспечении качества городской среды. Авторы делают вывод о необходимости оптимизации расселенче-ского и промышленного каркасов региона в контексте развития «первых» и «вторых» городов уральских регионов. При этом необходимо усили- вать активность «вторых» городов. В иерархии городов они могут стать драйверами социальноэкономического развития муниципальных образо- ваний, точкой притяжения деловой активности, обеспечением связанности территорий в рамках агломерационных процессов.

Список литературы Роль «первых» и «вторых» городов в развитии уральских регионов (на примере Свердловской и Челябинской областей)

- Анимица Е. Г., Сурнина Н. М. Экономическое пространство России: проблемы и перспективы // Экономика региона. 2006. № 3. С. 34–46.

- Лаврикова Ю.Г., Суворова А.В. Оптимальная пространственная организация экономики региона: поиск параметров и зависимостей // Экономика региона. 2020. № 4. С. 1017–1030. DOI: 10.17059/ ekon.reg.2020-4-1

- Татаркин А.И. Развитие экономического пространства регионов России на основе кластерных принципов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 3. С. 28–36.

- Кузнецова О.В. «Вторые» города в государственном регулировании пространственного развития // Пространство экономики. 2022. № 4. С. 129–140.

- Лаппо Г.М. Вице-столицы российских регионов // География. 2008. № 3. С. 5–13.

- Cities Alliance (2019), Connecting Systems of Secondary Cities, Cities Alliance/UNOPS, Brussels. URL: https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/2019-07/CA_ConnectingSystems_Web_FINAL%20%281%29_0.pdf

- Roberts B. (2014). Managing Systems of Secondary Cities, Cities Alliance / UNOPS, Brussels.

- Videla J., Roberts B., Allué M., Guerrero F. (2020). Secondary Cities and Their Development Challenges: The Case of Central Chile Macro Region // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 503. 012047. DOI: 10.1088/1755-1315/503/1/012047.

- Marais L., Nel E., & Donaldson R. (Eds.). (2016). Secondary Cities and Development (1st ed.). Routledge. DOI: 10.4324/9781315667683

- Ammann C., Sanogo A., Heer B. Secondary Cities in West Africa: Urbanity, Power, and Aspirations // Urban Forum 33, 445–461 (2022). DOI: 10.1007/s12132-021-09449-1

- Дворядкина Е.Б., Кайбичева Е.И. Центральные и периферийные территории старопромышленного региона в условиях трансформации экономического пространства // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. География. Геология. 2017. № 3-2. С. 58–70.

- Манаева И.В. Города России: Классификация и типология // Региональная экономика: теория и практика. 2018. № 7 (454). С. 1235–1249. DOI: 10.24891/re.16.7.1235

- Растворцева С.Н., Манаева И.В. Тенденции и факторы современного развития малых и средних городов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. № 1. С. 110–127. DOI: 10.15838/esc.2022.1.79.6

- Karachurina L.B. (2020) Attractiveness of Centers and Secondary Cities of Regions for Internal Mi-grants in Russia // Reg. Res. Russ. 10. P. 352–359. DOI: 10.1134/s2079970520030065

- Фомин М.В., Безвербный В.А. Пространственный каркас Сибири и Дальнего Востока России в условиях демографического сжатия: «вторые» и «третьи» города // Научное обозрение. Cерия 2. Гуманитарные науки. 2018. № 6. С. 33–53.

- Антонюк В.С., Козина М.В., Вансович Э.Р., Сигатова Н.А. Формирование и развитие городских агломераций: теоретико-методологические аспекты исследований // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2021. № 2. С. 7–19. DOI: 10.14529/em210201

- Коломак Е.A. Развитие городской системы России: тенденции и факторы // Вопросы экономики. 2014. № 10. C. 82–96.

- Соболев С.А., Леонтьева Л.С. Проблемы и перспективы развития российских городских агломераций // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. № 92. С. 129–142.

- Шмидт А.В., Антонюк В.С., Франчини Альберто. Городские агломерации в региональном развитии: теоретические, методические и прикладные аспекты // Экономика региона. 2016. № 3. С. 776–789.

- Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Стратегии развития городов: российская практика 2014–2019 гг. // Пространственная экономика. 2019. № 4. С. 184–204. DOI: 10.14530/se.2019.4.184-204 21. Анимица Е.Г., Елохов А.М., Сухих В.А. Качество жизни населения крупнейшего города. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2000. 667 с. 22. Максимова О.В., Хмара Ю.Н. Зарубежный опыт формирования комфортной городской среды // Бизнес и общество: электронный журн. 2022. № 2 (34).

- Шарипов Ф.Ф. Эволюция представлений о пространственной организации экономики // Вестник ГУУ. 2017. № 10. С. 80–87.