Роль полевой мыши в циркуляции возбудителей туляремии и других природно-очаговых инфекций в Омской области

Автор: Нурмагонбетова Сауле Сесембаевна, Сидоров Геннадий Николаевич, Дериглазов Иван Владимирович, Сидорова Дарья Геннадьевна, Путин Андрей Викторович, Скотников Алексей Леонидович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

За период с 1975 по 2015 г. на территории Омской области на зараженность природно-очаговыми инфекциями обследовано 38567 зверьков, при этом положительные иммунные ответы обнаружены у 922 грызунов и насекомоядных, в том числе 88 полевых мышей. С возбудителем туляремии полевая мышь контактировала в 2,5 % случаев, с иерсиниями в 1,5-1,9 %, листериозами - в 0,8 %, с вирусами ГЛПС в 0,9 и 2,3 %. Представлено изменение процентного соотношения фоновых видов мелких млекопитающих и их удельный вес в заболеваемости туляремией. Приведены гистограммы количественного распределения этой инфекции по разным административным районам Омской области. Представлена картограмма выявления природных очагов: иерсиниоза, псевдотуберкулеза, листериоза и ГЛПС.

Омская область, полевая мышь, мелкие млекопитающие, туляремия, природноочаговые инфекции

Короткий адрес: https://sciup.org/142199214

IDR: 142199214 | УДК: 616.9-036.2(571.13):599.323.4

Текст научной статьи Роль полевой мыши в циркуляции возбудителей туляремии и других природно-очаговых инфекций в Омской области

Одним из возможных путей снижения расходования азотных удобрений, а также повышения коэффициента их использования является применение микробиологических препаратов, способствующих сохранению природных экологических систем и реализации потенциальной продуктивности растений за счет адаптивных свойств [1].

Применение биологических препаратов позволяет мобилизовать природные источники азота для питания растений, снизить агрохимическую нагрузку на почву и повысить производство экологически чистой продукции растениеводства [2].

В проведенных ранее исследованиях [3] нами выявлено действие биопрепарата на основе ассоциативных диазотрофов на микробиологическую активность лугово-черноземной почвы в ризосфере различных сортов яровой мягкой пшеницы .

Целью работы являлось изучение влияния диазотрофной бактеризации на численность и соотношение микроорганизмов в ризосфере яровой мягкой пшеницы.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования послужили сорта яровой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ СибНИИСХ трех групп спелости: среднеранней (сорт - стандарт Памяти Азиева), среднеспелой (сорт - стандарт Дуэт), среднепоздней (сорт - стандарт Омская 35); биопрепарат «Ризоагрин» (ФГБНУ ВНИИСХМ, Санкт-Петербург – Пушкин); почва опытного участка представлена лугово-черноземной почвой с пахотным горизонтом А пах = 25 см, содержанием гумуса 6,4 %, суммой поглощенных оснований 31 мг экв/100 г, рН сол = 6,7 (по данным лаборатории агрохимии ФГБНУ СИБНИИСХ).

Исследования проведены на полях отдела семеноводства и в лаборатории микробиологии ФГБНУ СибНИИСХ в 2011–2013 гг. Отбирали образцы для микробиологического анализа в фазу колошения и перед уборкой. Обработка семян биопрепаратом проводилась в день посева.

Полевые опыты закладывались на делянках площадью 3 м 2 , повторность опыта – 5-кратная. Посев делянок осуществлялся сеялкой ССФК-7,0 с нормой высева 5 млн всхожих зерен на га, уборка – комбайном «Хеге-125». Предшественник – зерновые (вторая культура после пара). Перед посевом в почве определяли запасы продуктивной влаги в слое 0–20 и 0–100 см, а также содержание основных элементов питания [4].

Отбор почвенных проб проводился в периоды колошения (первый срок) и налива зерна (второй срок). Численность почвенных микроорганизмов определяли в лаборатории микробиологии ГБНУ «СибНИИСХ» путем высева на твердые питательные среды: мясопептонный агар (МПА) для бактерий, утилизирующих органические соединения азота; крахмало-аммиачный (КАА) для микроорганизмов, потребляющих минеральный азот; олигонитрофилы – на среде Мишустиной; водный выщелоченный агар с добавлением двойной аммонийно-магниевой соли фосфорной кислоты использовали для нитрификаторов, подкисленную среду Чапека – для грибов [5].

Результаты исследований

Запасы продуктивной влаги перед посевом зерновых культур в пахотном слое почвы (0–20 см) по шкале увлажнения А.М. Ильина соответствовали градации «недостаточно влажная» в 2011 г. и «умеренно влажная» в 2012–2013 гг. Метровый слой почвы в годы исследований охарактеризован как умеренно влажный (табл. 1).

Обеспеченность почвы нитратным азотом в слое 0–40 перед посевом, в соответствии с градацией А.Е. Кочергина, была низкой в 2012 г. и очень низкой в 2013 г. Обеспеченность пахотного слоя почвы перед посевом во все годы изучения подвижным фосфором была высокой, а обменным калием – очень высокой.

Осеннее обследование поля после уборки пшеницы показало, что обеспеченность почвы нитратным азотом в слое 0–40 см стала низкой в 2012 г. и 2013 г. Обеспеченность почвы по-

Таблица

Запасы продуктивной влаги в почве перед посевом зерновых культур, мм

|

Слой почвы, см |

Продуктивная влага |

||

|

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

|

0–20 |

15,7 |

20,71 |

27,5 |

|

0–100 |

104, 4 |

133,62 |

129,2 |

движным фосфором была высокой в 2013 г. и очень высокой в 2012 г., а обменным калием – очень высокой в 2012–2013 гг.

Итогом деятельности почвенной микрофлоры является накопление в почве подвижных элементов питания для растений. Так, содержание нитратного азота и подвижного фосфора повысилось осенью 2012 г. и 2013 г., а содержание обменного калия – осенью 2012 г.

В 2011 г. численность сапрофитных бактерий на МПА у всех исследуемых сортов была выше в фазу колошения, это объясняется тем, что во второй декаде июля выпало наибольшее количество осадков за месяц – 55,2 мм (r = 0,50), превысили контрольный вариант сорта: Памяти Азиева (22,2 млн КОЕ/г) и Омская 35 (17,3 млн КОЕ/г). В 2012 г., во второй срок отбора проб (налив зерна), когда после июльской засухи в первой декаде августа прошли дожди, отмечено увеличение бактерий, утилизирующих органические соединения азота, инокуляция в этот период оказала положительное влияние: прибавка к контролю составила у сорта Памяти Азиева – 2,3 млн КОЕ/г, Дуэт – 11,9 млн КОЕ/г, Омская 35 – 9,2 млн КОЕ/г.

В 2013 г. численность бактерий, определяемых на мясопептонном агаре увеличилась в фазу колошения, скорее всего это связано с тем, что в первой десятидневке июля прошли дожди (24 мм), которых не было в последней декаде июня (0 мм). У сорта Памяти Азиева превышение отмечено в варианте с инокуляцией – 22,8 млн КОЕ/г; у сортов Дуэт и Омская 35 количество аммонифицирующих микроорганизмов в ризосфере было выше в контрольном варианте.

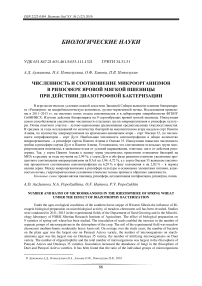

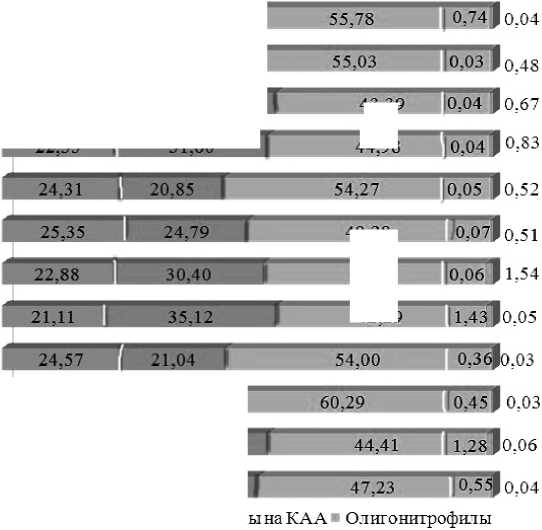

В среднем за 3 года исследований количество бактерий на МПА выше в первый срок отбора проб (фаза колошения). При обработке биопрепаратом наибольшая численность аммонификаторов, превысившая контроль на 18,0%, наблюдалась в ризосфере сорта Памяти Азиева (рис. 1). Вместе с тем, отмечена отрицательная зависимость между количеством бактерий на МПА с элементами питания в ризосфере сорта Памяти Азиева: нитратным азотом и подвижным фосфором (r = –0,89).

В 2011 г. по количеству амилолитических микроорганизмов на КАА в фазу колошения выделены обработанные сорта: Памяти Азиева и Омская 35 и сорт Дуэт в обоих вариантах. В этот период выпало наибольшее количество осадков – 55,2 мм (r = –0,70), скорее всего чис-

Рис. 1. Численность бактерий на МПА, в среднем за 2011–2013 гг.

ленность микроорганизмов зависела от влажности почвы, которая в 1-й срок отбора проб была выше, чем во второй, как в контрольном варианте (r = 0,96), так и в варианте с инокуляцией (r = 0,99). В 2012 г. численность микроорганизмов на КАА повысилась в ризосфере всех сортов к наливу зерна: у Памяти Азиева и Дуэт количество бактерий на КАА было выше в контрольном варианте, а в фазу колошения – в варианте с инокуляцией. В этот период в ризосфере этих сортов наблюдалась положительная связь бактерий на КАА с нитратами (r = 0,79). Во второй срок отбора проб отмечено снижение содержания азота нитратов вследствие использования его растени- ями. В 2013 г. во второй срок отбора проб при увеличении содержания влаги в почве по данному показателю с прибавкой к контролю (18,9 млн КОЕ/г) выделены сорта Дуэт и Памяти Азие-ва в обоих вариантах.

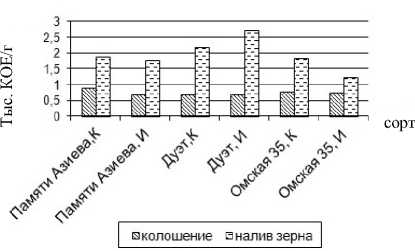

Количество микроорганизмов, растущих на крахмально-аммиачном агаре (КАА), увеличилось в среднем за 3 года к фазе колошения, это связано с ускорением мобилизационных процессов. Заслуживает внимания сорт Омская 35, у него численность микроорганизмов, потреб- ляющих минеральный азот, превысила контроль на 2,18 млн КОЕ/г (рис. 2). Количество бактерий в ризосфере сорта Омская 35 положительно коррелировало с нитратным азотом и подвижным фосфором (r = 0,97), обменным калием (r = 0,19). В результате процессов минерализации азотсо- держащих органических соединений в почве образуется конечный продукт разложения – аммиак, поэтому возрастает численность нитрификаторов [3].

В 2011 г. количество нитрификаторов в ризосфере всех сортов было выше по сравнению с контролем в фазу колошения. Достаточно тесная зависимость этой группы бактерий обнаружена с влажностью почвы в варианте с инокуляцией (r = 0,98). В ризосфере сорта Памяти Азиева превышение – 0,49 тыс. КОЕ/г также отмечено к наливу зерна. В 2012 г. численность нитрифика-торов увеличилась в ризосфере всех сортов во второй срок отбора проб, повышение связано с прошедшими дождями после долгой засухи, т. е. этот период оказался наиболее благоприятным для развития бактерий, питающихся неорганиче-

Рис. 2. Численность бактерий на КАА, в среднем за 2011–2013 гг.

скими соединениями. Выявлено наибольшее влияние влажности почвы в ризосфере сортов

(r = 0,56). Сорт Дуэт превысил контроль в оба срока, а в ризосфере сорта Памяти Азиева количество нитрификаторов было выше в контрольном варианте также в обе фазы развития растений. Прибавка к контролю у сорта Омская 35 составила 0,51 тыс. КОЕ/г.

В 2013 г. к наливу зерна установлено превышение нитрификаторов в ризосфере сортов Памяти Азиева и Дуэт в обоих вариантах, Омской 35 – в контрольном варианте. В ризосфере сорта Памяти Азиева численность нитрификаторов была выше в сравнении с контролем на 0,12 тыс. КОЕ/г.

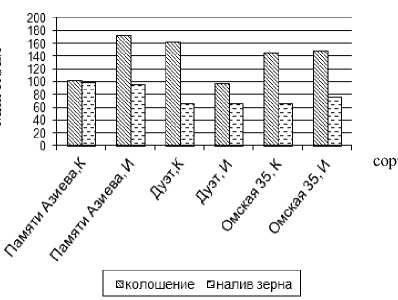

В среднем за годы исследований наибольшее количество микроорганизмов, участвующих в окислении восстановленных форм азота, наблюдалось в ризосфере сорта Дуэт, превышение по показателю над контролем составило 0,28 тыс. КОЕ/г, или 19 % (рис. 3).

Главной особенностью олигонитрофилов, фиксирующих атмосферный азот, является способность развиваться при очень низком содержании азота в субстрате [6]. В условиях 2011 г. количество олигонитрофилов в ризосфере исследуемых сортов увеличилось к фазе колошения, в этот период во вторую декаду июля прошли дожди ливневого характера (r = –0,07). У сорта Памяти Азие-ва превышение олигонитрофилов над контролем составило 187 млн КОЕ/г в фазу колошения, а у Омской 35 оно отмечено в обе фазы развития.

Рис. 3. Численность нитрификаторов, в среднем за 2011–2013 гг.

В засушливых условиях 2012 г. в ризосфере всех сортов наблюдалось значительное увеличе- ние (в 3,5–8 раз) олигонитрофилов к наливу зерна как на контроле, так и в варианте с обработ- кой. Инокуляция оказала стимулирующее влияние, так как численность олигонитрофилов в ризосфере всех сортов превысила контрольный вариант в обе фазы развития растений. Говорит это о том, что при инокуляции олигонитрофилы сформировали способность адаптироваться к неблагоприятным условиям внешней среды. Эти микроорганизмы растут на бедных средах, поэтому можно предположить, что в ризосфере пшеницы при инокуляции сложились более благоприятные условия по плодородию и питанию растений.

В 2013 г. численность олигонитрофилов повысилась в ризосфере всех сортов в фазу колошения, повышение связано с прошедшими дождями в начале июля, которых не было в конце июня. По количеству олигонитрофилов превысили контроль сорта Памяти Азиева (19,8 млн КОЕ/г) в фазу колошения и Дуэт (7,0 млн КОЕ/г) – в фазу налива зерна.

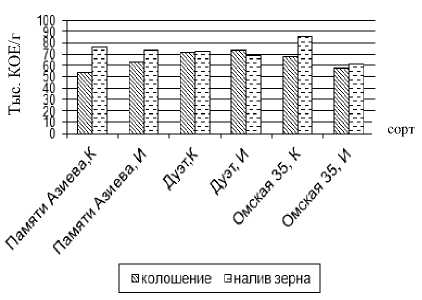

В среднем за 3 года численность этой группы микроорганизмов увеличилась в фазу колошения в ризосфере инокулированных сортов Омская 35 и Памяти Азиева на 6–34 % соответ- ственно (рис. 4).

0 колошение □ налив зерна

Рис. 4. Численность олигонитрофилов, в среднем за 2011–2013 гг.

тыс.

выделены сорта Памяти Азиева (2,3 (6,8 тыс. КОЕ/г) – во вторую.

Реакция почвенных грибов на обработку биопрепаратом зависела как от гидротермических условий в годы исследований, содержания основных элементов питания в почве, так и от генотипов сортов. В 2011 г. в ризосфере исследуемых сортов наблюдалось превышение количества грибов в варианте с инокуляцией в фазу колошения, которое связано с прошедшими во второй декаде июля дождями (r = 0,68). Сорт Памяти Азиева превысил контрольный вариант в обе фазы развития. В 2013 г. также по количеству грибов, увеличившемуся в ризосфере сортов к наливу зерна, выделены сорта Памяти Азиева и Омская 35 в обоих вариантах и сорт Дуэт в варианте с инокуляцией. С прибавкой к контролю КОЕ/г) в первую фазу развития и Омская 35

В среднем за годы исследований численность грибов в ризофере сортов увеличилась к фазе налива зерна. Этот период оказался наиболее благоприятным для развития данной группы почвенного населения, так как выпало достаточное количество осадков и в почву поступили дополнительные источники питания в виде корневых выделений, корневого и листового опада и т. д. В среднем по годам при инокуляции численность грибов увеличилась в ризосфере сортов

Рис. 5. Численность грибов, в среднем за 2011–2013 гг.

Дуэт и Памяти Азиева на 2,13 тыс. КОЕ/г и 9,16 тыс. КОЕ/г соответственно (рис. 5). Общее количество микроорганизмов в почве свидетельствует об интенсивности биохимических процессов, протекающих в ней [6].

В 2011 г. в ризосфере всех сортов общая численность микроорганизмов была выше в первую фазу развития, повышение было связано с увлажнением почвы в контрольном варианте (r = 0, 61). Общее количество микроорганизмов при инокуляции увеличилось в ризосфере сортов: Памяти Азиева на 249, 6 млн КОЕ/г. в фазу колошения и Омской 35 на 12,7 млн КОЕ/г к наливу зерна. В 2012 г. общая численность микроорганизмов повысилась к наливу зерна, в этот период отмечена высокая положительная связь с количеством нитратов у исследуемых сортов в вариантах контроля (r = 0,93) и инокуляции (r = 0,98); выявлена средняя отрицательная связь с количеством осадков (r = – 0,46). В ризосфере сортов Памяти Азиева, Дуэт при инокуляции общая численность микроорганизмов была выше в фазу колошения на 2,3 млн КОЕ/г и на 18,8 млн КОЕ/г соответственно, а у Омской 35 – на 76,5 млн КОЕ/г к наливу зерна. В 2013 г. общее количество микроорганизмов увеличилось в первый срок (колошение) в ризосфере сортов: Дуэт и Омская 35 в обоих вариантах и у Памяти Азиева в варианте с инокуляцией. Превышение к контролю у сорта Памяти Азиева составило 68,4 млн КОЕ/г в фазу колошения, а у сорта Дуэт – 23,1 млн КОЕ/г к наливу зерна.

В среднем за годы исследований инокуляция оказала стимулирующее действие на общую численность микрооорганизмов, которая повысилась у всех исследуемых сортов в период налива зерна (рис. 6). В ризосфере инокулированных растений сортов Памяти Азиева и Омская 35 общая численность микроорганизмов в среднем по годам выше в сравнении с контролем без инокуляции на 11 и 40 % соответственно.

Положительная корреляция наблюдалась между содержанием азота в почве и микроорганизмами на КАА в варианте с инокуляцией (r = 0,80). Общее количество микроорганизмов у инокулированных сортов зависело от содержания N - NO 3 (r = 0,70).

Соотношение отдельных групп микроорганизмов изменялось в зависимости как от условий выращивания, генотипа, так и от действия ризоагрина. По изучаемому показателю выделены: на 1-м месте – олигонитрофилы, на 2-м – микроорганизмы на КАА, на 3-м – бактерии на МПА, часть нит-рификаторов и грибов незначительна.

Рис. 6. Общее количество микроорганизмов, в среднем за 2011–2013 гг.

26,67 16,77 I

24,70 '1 19,76 i

36.34

31.60

контроль инокуляция контроль инокуляция контроль инокуляция контроль инокуляция контроль инокуляция контроль

ИНОКУЛЯЦИЯ

■ Бактерии на KtTIA

43.39

44.98

20,18 19,05 (

20,16 I

34,09

19,42 Г

32,76

Грибы

49,28

45,12

42,29

Нитрификаторы

Рис. 7. Соотношение микроорганизмов в ризосфере сортов яровой мягкой пшеницы, 2011–2013 гг., %

Наблюдения показали, что у сорта Памяти Азиева в среднем за годы изучения при инокуляции увеличилось процентное отношение бактерий на МПА в фазу налива зерна и микроорганизмов, растущих на КАА в фазу колошения на 2,99 %; грибов в обе фазы развития на 0,44 и 0,16 %. У сорта Дуэт отмечалось увеличение процентного соотношения микроорганизмов на КАА на 3,94 % в фазу колошения и на 4,72 % в фазу налива зерна; нитрификаторов на 1,37 % в фазу налива зерна. У сорта Омская 35 выявлено увеличение процентного соотношения олигонитрофилов на 6,29 % в фазу колошения и на 2,82 % – в период налива зерна (рис. 7).

Выводы

Таким образом, инокуляция семян яровой мягкой пшеницы биопрепаратом ассоциативных азотфиксаторов способствовала увеличению численности отдельных групп микроорганизмов в ризосфере культуры. Так, в среднем за три года по количеству бактерий-сапрофитов на МПА выделен сорт Памяти Азиева, по количеству микроорганизмов на КАА – сорт Омская 35, по численности нитрификаторов со значительным превышением над контролем – сорт Дуэт. Олигонитрофилы хорошо размножались в ризосфере таких сортов, как Памяти Азиева и Омская 35, эти же сорта выделены по общему количеству микроорганизмов; инокуляция повысила численность грибов в ризосфере сортов Дуэт и Памяти Азиева на 2–9 тыс. КОЕ/г соответственно.

Содержание микроорганизмов в почве зависело от влажности почвы, количества осадков, основных элементов питания.

Численность бактерий на МПА и микроорганизмов на КАА положительно коррелировала с содержанием N - NO 3– как в контрольном варианте, так и в варианте с инокуляцией. Между общим количеством микроорганизмов и нитратным азотом связь была положительной в варианте с инокуляцией.

Список литературы Роль полевой мыши в циркуляции возбудителей туляремии и других природно-очаговых инфекций в Омской области

- Литвинов, Ю.Н. Методы изучения сообществ мелких наземных позвоночных животных: учеб.-методич. пособие/Ю.Н. Литвинов, Ю.Г. Щвецов. -Новосибирск, 2001. -52 с.

- Дгебуадзе, Ю.Ю. Чужеродные виды в Голарктике: некоторые результаты и перспективы исследований/Ю.Ю. Дгебуадзе//Российский журнал биологических инвазий. -2014. -№ 1. -С. 37.

- Красная книга Омской области: Животные. Растения. Лишайники/отв. ред. Г.Н. Сидоров, В.Н. Русаков. -Омск: ОмГПУ, 2005. -459 с.

- Сидоров, Г.Н. Биоразнообразие, доминирование, обилие и абсолютная численность мелких млекопитающих в Среднем Прииртышье/Г.Н. Сидоров//Проблемы экологии. Чтение памяти профессора Кожова: тез. докл. Междунар. конф. и междунар. школы для молодых ученых. -Иркутск, 2010. -С. 301.

- Численность мелких млекопитающих Омского Прииртышья/Г.Н. Сидоров //Териофауна России и сопредельных территорий (IX съезд Териол. общ-ва при РАН): материалы междун. совещ. -М.: ТНИ КМК, 2011. -С. 433.

- Полевая мышь (Apodemus agrarius) Омского Прииртышья в 1974-2013 гг.: особенности распределения и динамика численности/Г.Н. Сидоров //Омский научный вестник. -2014. -№ 1 (128). -С. 144-149.

- Особенности размножения полевой мыши Омского Прииртышья во второй половине ХХ -начале XXI в./С.С. Нурмагонбетова //Омский научный вестник. -2015. -№ 1 (138). -С. 182-187.

- Полевая мышь и ее зараженность природно-очаговыми инфекциями на территории Среднего Прииртышья в начале ХХI века/С.С. Нурмагонбетова //Териофауна России и сопредельных территорий (Х съезд Териологического общества при РАН): материалы международ. совещ. (Москва, 1-5 февраля 2016 г.). -М.: Товарищество науч. изданий КМК, 2016. -С. 292.

- Роль мелких млекопитающих в циркуляции возбудителя туляремии в Омской области/В.Н. Галушко //Ежегодник. -2000. -№ 5. -С. 211-217.

- Шубин, Н.Г. Экология млекопитающих юго-востока Западной Сибири/Н.Г. Шубин. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1991. -263 с.

- Млекопитающие (серия «Животные Омской области»: справочник-определитель/М.Г. Малькова . -Омск: Издатель-полиграфист, 2003. -277 с.

- Сидоров, Г.Н. Млекопитающие и птицы Васюганских болот Омской области/Г.Н. Сидоров//Мониторинг экосистем: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием. -Омск, 2006. -С. 143-154.

- Путин, А.В. Эколого-биологические особенности домовой мыши (Mus musculus L.) в учебных заведениях г. Омска: дис. … канд. биол. наук/А.В. Путин; Омск. гос. пед. ун-т. -Омск, 2006. -205 с.

- Шеханов, М.В. Естественное носительство возбудителей болезней человека позвоночными фауны СССР/М.В. Шеханов//Малая медицинская энциклопедия. -М.: Сов. энциклопедия, 1970. -Т. 12. -С. 262-273.

- Равдоникас, О.В. Ландшафтно-эпидемиологическое районирование по туляремии в Западной Сибири: метод. письмо/О.В. Равдоникас. -Омск, 1964.

- Зарегулирование речного стока и его влияние на состояние природных очагов туляремии в Омском Прииртышье/И.П. Алгазин //Природноочаговые болезни человека. -Омск, 1985. -С. 138-144.

- Карсаков, Н.Г. Итоги изучения природных очагов туляремии в Омской области за последние 40 лет/Н.Г. Карсаков, Л.А. Трухина, О.П. Мурзина//Проблемы экологии и здоровья населения. -Вып. 5. -Омск, 1998. -С. 140-144.

- К оценке эколого-эпидемиологической ситуации по природноочаговым болезням и прогнозу ее изменений в зоне первой очереди южно-омской оросительной системы/В.А. Клебановский //Природно-очаговые болезни человека. -Омск, 1991. -С. 40-55.

- Современное состояние природных очагов туляремии, бешенства и закономерность течения эпизоотического процесса в связи с хозяйственной деятельностью на территории Омской области/Н.Г. Карсаков //Природа и природопользование на рубеже XXI века: материалы межрегион. науч.-практич. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения Д.Н. Фиалкова и 75-летию ВООП. -Омск: Курьер, 1999. -С. 253-254.

- Западная Сибирь/под ред. Г.Д. Рихтера. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -188 с.

- О существовании природных очагов ГЛПС на территории Омской области/Ю.А. Мясников //XI Всесоюзная конференция по природной очаговости болезней, 18-20 сентября, г. Тюмень: тез. докл. -М., 1984. -С. 112-114.