Роль процессов карбонатизации пород в формировании залежей углеводородов в Западной Сибири

Автор: Касьянов И.В., Нежданов А.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена связь карбонатности пород-коллекторов юрских и неокомских отложений ряда районов Западной Сибири (север Среднего Приобья, Уренгой) с образованием нефтяных залежей путем вертикальной миграции водонефтяной эмульсии в среде углекислого газа из глубокозалегающих, промежуточных резервуаров. Благодаря снижению давления и выделению СО2 в нефтяных пластах образуются повышенные содержания карбонатов (доломит, кальцит, сидерит). Их характерной чертой является способность люминесцировать в желтых тонах, что типично для нефти. В продуктивных пластах большого объема с высокими коллекторскими свойствами этот эффект проявлен заметно лучше, чем в линзовидных пластах с низкими коллекторскими свойствами. Прямая связь карбонатности и нефтеносности позволяет заключить, что процессы вертикальной миграции газоводонефтяной эмульсии влияли на формирование залежей нефти в Западной Сибири, а углекислый газ обеспечивал подвижность нефти. Поэтому разностороннее изучение терригенно-карбонатных пород продуктивных отложений является одной из актуальных задач практической нефтегазовой геологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14128548

IDR: 14128548 | УДК: 550.8.014 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-69-79

Текст научной статьи Роль процессов карбонатизации пород в формировании залежей углеводородов в Западной Сибири

В разрезе осадочного чехла Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна широко распространены терригенно-карбонатные породы — линзовидные прослои песчаников и алевролитов с карбонатным цементом (толщиной от первых сантиметров до 2–3 м) и карбонатные стяжения (конкреции округлой в плане формы толщиной до 1 м) в глинистых породах. Их содержание в интервалах продуктивных отложений юры и мела изменяется от 3–5 до 10–15 %. Породообразующими минералами таких пород являются кальцит, доломит, сидерит при росте содержания Fe(CО3)2 в глинистых породах. Содержание обломочной и карбонатной частей в них варьирует в широких пределах — от долей процента до 90–95 %, причем более высокую карбо-натность имеют стяжения в глинистых породах. Их генезис обычно не вызывает дискуссий, общепринято диагенетическое образование этих конкреций, часто имеющих типичное септариевое строение с трещинами усыхания карбонатного геля при дегидратации осадка.

На происхождение карбонатных цементов в обломочных породах существуют различные точки зрения, их образование связывается как со стадией диагенеза [1], так и с более поздними этапами существования и изменения осадочных пород (катагенез, эпигенез, гидротермальные процессы) [2, 3].

Песчаники с базальным (обильным) пойкилитовым (гигантозернистым) доломитовым цементом, прорастающим сквозь обломочные зерна, широко распространены в нефтегазоносных отложениях Западной Сибири, в частности в неокомских отложениях, где они впервые были детально изучены Г.Н. Перозио, Н.Г. Мандриковой, Г.Э. Прозоровичем, И.Н. Ушатинским, А.И. Сидоренковым, А.М. Никаш-киным, Ю.В. Щепеткиным и многими другими исследователями. Для этих цементов характерна люминесценция, подобная свечению нефти, что свидетельствует о наличии в их составе УВ нефтяного ряда (Щепеткин Ю.В. Особенности формирования залежей нефти (на примере некоторых месторождений Западной Сибири) : автореф.... канд. геол.-мин. наук. Тюмень, 1970. 22 с.). Естественно предполагать, что эти цементы образовались в процессе миграции нефти в песчаные пласты и формирования ее залежей. А.А. Нежданов [4] предположил, что связь карбонатообразования и нефтеносности обусловлена формированием залежей нефти за счет ее вертикальной миграции в виде водонефтяной эмульсии в потоке углекислого газа, в отличие от газовых и газоконденсатных залежей, где основным транспортирующим агентом является метан. Современные нефтяные залежи предположительно накапливались в периоды разогрева глубоких недр, сопровождавшегося термической деструкцией ранее сформированных глубинных залежей с разложе- нием части нефти на воду и углекислый газ. Кроме термического разложения, образованию углекислого газа из нефтей способствуют и бактериальные процессы.

Образовавшаяся вследствие этого водогазонефтяная смесь (с преобладанием углекислого газа) перемещалась в вышележащие пласты, заполняя их и формируя современные залежи УВ с сопутствующим комплексом аутигенных минералов. Распространенное мнение о том, что образование карбонатных цементов происходило на древних водонефтяных контактах, не объясняет расположение зон карбона-тизации в центральных частях нефтяных залежей, в наиболее проницаемых их зонах [5]. Такая особенность размещения зон карбонатизации объясняется резким расширением в пластах мигрирующей снизу газоводонефтяной эмульсии, снижением давления, выделением СО2 и выпадением вследствие этого в осадок карбонатов Са, Mg, Fe.

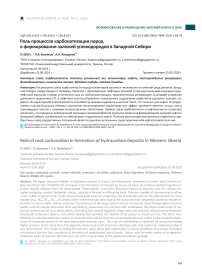

Возможность такого механизма формирования карбонатных (кальцитового, доломитового) пойкилитовых (гигантозернистых) цементов в нефтяных пластах (рис. 1) подтверждается аналогичным по составу и строению солеобразованием в насосно-компрессорных трубах добывающих скважин многих нефтяных месторождений Западной Сибири [6, 7]. То, что углекислый газ существенно снижает вязкость нефтей, хорошо известно и широко используется для повышения нефтеотдачи во многих нефтеносных бассейнах мира [8]. При закачке в пласты СО2 вязкость нефти снижается в 2–67 раз, причем наиболее значительно этот эффект проявляется при взаимодействии углекислого газа с высоковязкими нефтями.

Связь нефтеносности и углекислого газа очевидна исходя из наличия многочисленных залежей с СО2 на нефтяных месторождениях. Так, залежи с СО2 установлены на многих нефтяных и нефтегазовых месторождениях США (Леворсен А., 1970), в Западной Сибири — ряд месторождений Шаимского района (Семивидовское, Северо-Даниловское и др.), где в юрских отложениях и коре выветривания установлены газовые залежи с содержанием СО2 до 80 %; в Томской области — Межовское месторождение. Газовые залежи пластов ПК12–ПК17 Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения Ямало-Ненецкого АО содержат 35–40 % СО2, пластов БП7–БП8 (газовая шапка) — 67–70 %. На Барсуковском нефтегазоконденсатном месторождении газовые шапки пластов ПК180 и БС0 (СВ) содержат до 60 % СО2.

З.Я. Сердюк, Г.Д. Исаев и др. [2] отмечают важную роль глубинной углекислоты в постседиментационных преобразованиях, также они считают, что степень вторичной проработки пород напрямую связана с интенсивностью миграции УВ-флюидов и объемами нефтенасыщенных пород. Среди гидротермальных изменений наиболее значимыми являются окремнение и карбонатизация.

Рис. 1. Фотографии шлифа песчаника светло-серого мелкозернистого с базальным пойкилитовым доломитовым цементом без (A) и с анализатором (B). Образец 231, пласт Ач5, скв. 906 Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения

Fig. 1. Photographs of thin section of the light-grey fine-grained sandstone with basalt poikilitic dolomitic cement: without (A) and (B) with analyser. Sample 231, Ач5 reservoir, well 906, West Tarkosalinsky oil and gas condensate field

Монокристалл доломита (более яркие цвета интерференции) занимает большую часть площади шлифа Single crystal dolomite (the brighter interference tints) occupies most of the thin section area

Е.А. Предтеченская [3] отметила, что состав и число новообразованных минералов определяются интенсивностью флюидодинамических процессов, которая, в свою очередь, связана со строением фундамента и особенностями тектонического развития тех или иных зон, а карбонатообразование является одним из самых распространенных процессов аутигенного минералообразования в Западной Сибири.

В связи с этим изучение закономерностей размещения карбонатизированных прослоев в песчано-алевритовых нефтеносных пластах имеет важное значение для уточнения процессов формирования залежей УВ и закономерностей их строения. Влияние карбонатизации пород-коллекторов на нефтеносность исследовано для пластов БС10, БС11, БС12, Ач, Ю1, Ю2 месторождений северной части Среднеобской нефтегазоносной области (НГО). Всего проанализировано более 2500 образцов керна по продуктивным и непродуктивным пластам из 103 поисково-оценочных и разведочных скважин (рис. 2). Построены гистограммы распределения содержания карбонатов в породах с оценкой числа образцов керна (n), среднего значения карбонатности (bср) и дисперсии (D). Также привлечены некоторые данные по ачимовской толще Уренгойского месторождения, расположенного в зоне активной флюидомиграции. Изученные породы имеют типичный для Западный Сибири состав. Это полимиктовые песчаники с большим объемом обломков эффузивных пород, значительными вторичными изменениями (выщелачивание, хлоритизация, регенерация кварца). Цементы — кварцевый регенерационный, глинистый (хлорит-каоли-нитово-гидрослюдистый), глинисто-карбонатный и карбонатный. Карбонатный цемент, представленный кальцитом, сидеритом, доломитом, заполняет либо отдельные участки породы (рассеянная карбо-натность), либо цементирует ее полностью. В нефтенасыщенных песчаниках при уменьшении зернистости и увеличении глинистости увеличивается роль железистых карбонатов и отмечается доминирование доломитового цемента гигантозернистой (пойкилитовой) структуры.

Во-первых, исходя из описанного механизма формирования залежей нефти в углекислотно-насыщенной среде, карбонатов (в качестве цемента пород-коллекторов) должно быть больше там, где есть нефть. Во-вторых, учитывая, что карбонатообразо-вание в первую очередь происходило на участках пластов с более высокой пустотностью и сообщаемо-стью пор (там, где давление мигрирующей водогазонефтяной смеси могло снизиться быстрее и более значительно), карбонатность может ассоциировать с породами, обладающими более высокими фильтрационно-емкостными свойствами. На уровне пересечений пластов эта закономерность была описана А.М. Никашкиным [5]. Авторы статьи проанализировали связь карбонатности и пористости на более низком, породном уровне организации геологического пространства.

Следует отметить, что карбонатообразование на различных стадиях существования осадочных пород — процесс полигенетический, он может быть связан и не связан с формированием залежей УВ. Об этом, в частности, свидетельствует широкое распространение терригенно-обломочных пород в тех районах Западной Сибири, где залежей УВ нет, а условия

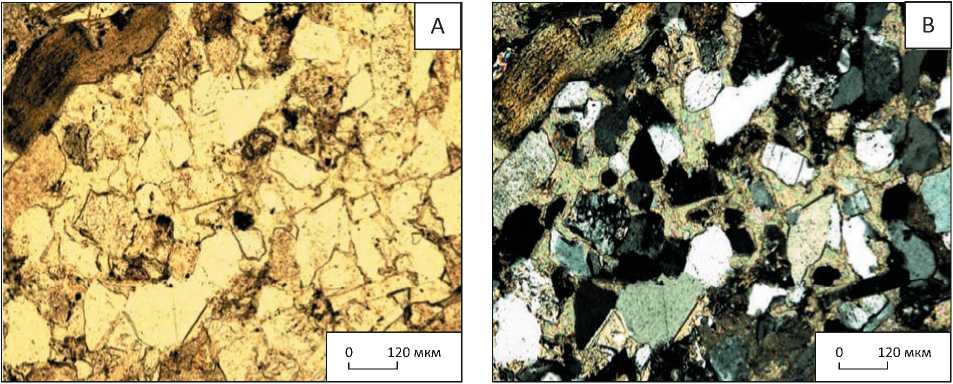

Рис. 2. Схема расположения скважин с определениями литологофизических свойств пластов по керну

Fig. 2. Map of well locations with lithophysical properties determination on core

71° 72° 73° 74° 75° 76° 77° 78°

Скважины ( 1 , 2 ): 1 — продуктивные, 2 — непродуктивные; границы ( 3 – 6 ): 3 — НГО, 4 — нефтегазоносных районов (НГР), 5 — Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 6 — месторождений УВ

Wells (1, 2): 1 —successful, 2 — dry; boundaries (3–6): 3 — Petroleum Area, 4 — Petroleum District, 5 — Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, 6 — HC fields для нефтегазонакопления никогда не были благоприятными, например на восточном склоне Урала. По этой причине связь карбонатообразования и формирования залежей УВ может считаться достоверной даже при наличии слабых положительных трендов.

Неокомские отложения аллювиально-дельтовых равнин, мелкого и относительно глубокого моря формировались в раннемеловое время за счет лавинообразного сноса терригенного материала с востока и юго-востока. Песчано-алевритовые отложения приурочены к шельфовой части региональных клиноформных пластов-резервуаров БС10–БС12.

По описанию керна, отобранного из скважин нефтяных месторождений северной части Среднеобской НГО, породы-коллекторы продуктивного пласта БС10 представлены песчаниками серыми и буровато-серыми, мелкозернистыми, с прослоями углисто-глинистого материала, часто переслаивающимися с алевролитами мелко-крупноалевритовыми. Открытая пористость по керну изменяется в диапазоне 19–21,9 %, проницаемость — (33–314) · 10-3 мкм2.

В непродуктивных отложениях пласт представлен песчаниками серыми мелкозернистыми однородными с редкими прослоями углистого вещества. Открытая пористость по керну изменяется в пределах 2,9–23,5 %, проницаемость — (0,2–260,5) · 10-3 мкм2.

Продуктивный пласт БС11 сложен песчаниками серыми, буровато-серыми мелкозернистыми и алевролитами. Песчаные коллекторы часто алеври-тистые, участками слюдистые, открытая пористость пород изменяется в интервале 16–22,4 %, проницаемость — (0,1–503,5) · 10-3 мкм2. В непродуктивных скважинах пласт представлен песчаниками серыми мелкозернистыми и алевролитами серыми крупноалевритовыми. Редко встречаются прослои углисто-глинистого материала с детритом и слюдой. Коэффициент пористости по керну изменятся от 14 до 21,9 %, проницаемость — (0,2–110) · 10-3 мкм2.

Пласт БС12 в продуктивных скважинах представлен песчаниками серыми мелкозернистыми и алевролитами серыми крупноалевритовыми. Песчаники чаще всего однородные, встречаются намывы углисто-глинистого материала. Пористость песчаных коллекторов по керну изменяется в диапазоне 10,3–20,4 %, проницаемость — (0,2–79,2) · 10-3 мкм2. В непродуктивных отложениях пласт представлен песчаниками серыми мелкозернистыми с прослоями алевролитов и глин темно-серых. Открытая пористость коллекторов изменяется от 10,7 до 22,8 %, проницаемость — (0,1–208,3) · 10-3 мкм2.

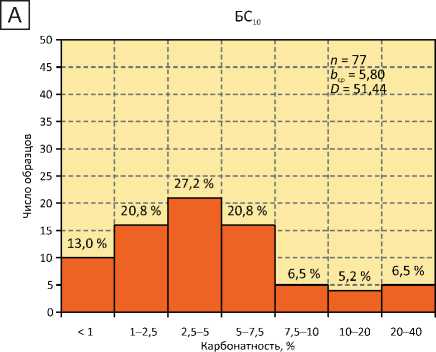

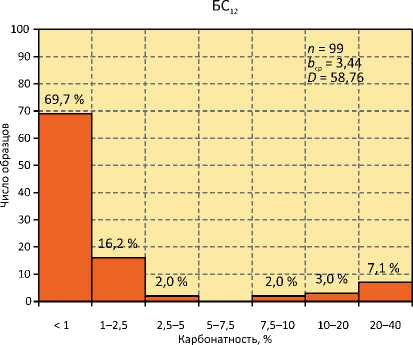

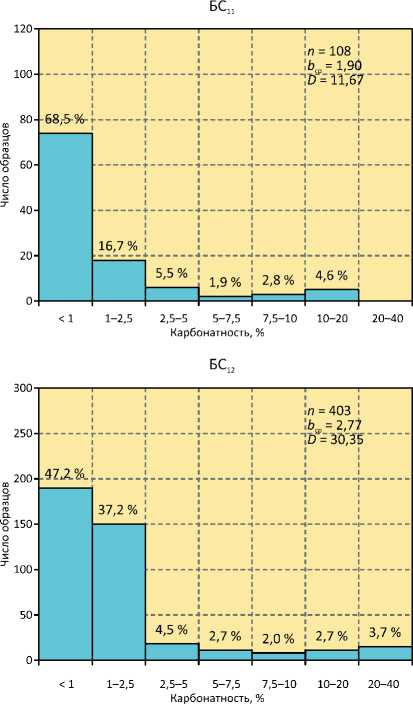

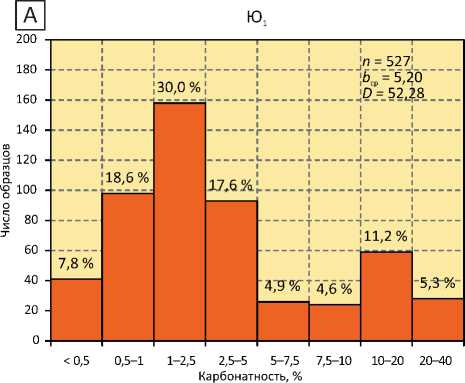

Для распределения карбонатности в продуктивных и непродуктивных пластах неокома по месторождениям севера Среднего Приобья характерно, что во всех нефтеносных пластах — БС10, БС11, БС12 содержание карбонатов выше, чем в непродуктивных (рис. 3). Так, в нефтеносном пласте БС10 распределение карбонатности логнормальное с максимумом в интервале 2,5–5 % (см. рис. 3 А). В непродуктивных пластах (образцах керна) распределение карбонатно-сти бимодальное с резким максимумом (более 82 % образцов) в диапазоне менее 1 и 1–2,5 %. Некоторый рост карбонатности (6,3 %) отмечен в диапазоне 10– 20 % (см. рис. 3 В). Среднее же содержание карбонатов в нефтеносном пласте БС10 более чем в два раза выше, чем в непродуктивном (5,8 и 2,8 % соответственно).

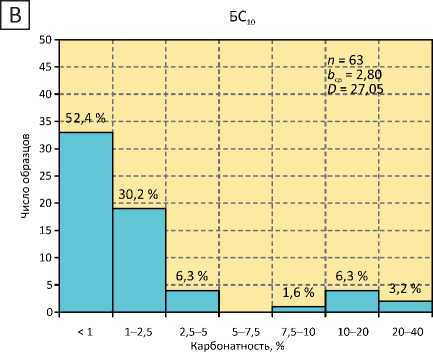

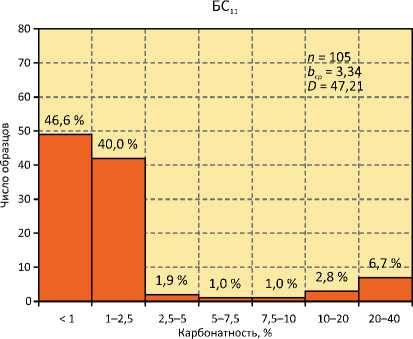

В продуктивных и непродуктивных пластах БС11 и БС12 распределение карбонатности близкое, с максимальным числом образцов с низкой карбонатно-стью (менее 2,5 %) и незначительным ее повышением в области высокой карбонатности (более 10 %). Однако в количественном отношении в продуктивных пластах карбонатность выше. В пласте БС11 средняя карбонатность нефтенасыщенных образцов составляет 3,34 %, непродуктивных — только 1,9 %, в пласте БС12 — 3,44 и 2,77 % соответственно. Учитывая достаточно большой объем изученной выборки, полученные результаты можно считать статистически достоверными.

Рис. 3. Распределение карбонатности в продуктивных (A) и непродуктивных (B) пластах неокома (БС10, БС11, БС12) по месторождениям севера Среднего Приобья

Fig. 3. Rock carbonate content in producing (A) and nonproducing (B) Neocomian beds (БС , БС 1, БС12) in the fields of the northern Middle Ob

В ачимовской толще проницаемые конусы выноса формировались путем переноса терригенного обломочного материала с шельфа мутьевыми потоками к подножию склона шельфовых террас. В Среднем Приобье ачимовская толща представлена чередованием линзовидных песчано-алевритовых пластов Ач1–Ач4 и приурочена к основным региональным клиноформным резервуарам БС10–БС12.

По описанию керна продуктивные пласты Ач в проанализированных скважинах Среднеобской НГО сложены песчаниками серыми мелкозернистыми алевритистыми и слабокарбонатными с рассеянным углисто-глинистым материалом, алевролитами мелко-крупноалевритовыми. Непродуктивные пласты представлены аналогичными породами. Резервуары ачимовской толщи Среднего Приобья в основном

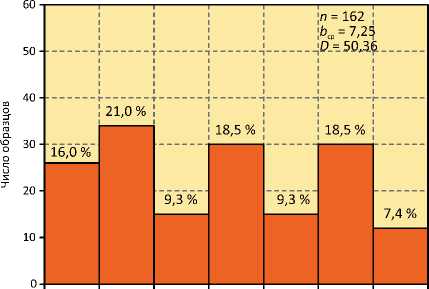

Рис. 4. Распределение карбонатности в продуктивных (A) и непродуктивных (B) пластах ачимовской толщи (Ач) севера Среднего Приобья Fig. 4. Rock carbonate content in producing (A) and nonproducing (B) beds of the Achimov sequence (Ач) in the fields of the northern Middle Ob

< 1 1-2,5 2,5-5 5-7,5 7,5-10 10-20 20-40

Карбонатность, %

< 1 1-2,5 2,5-5 5-7,5 7,5-10 10-20 20-40

Карбонатность, %

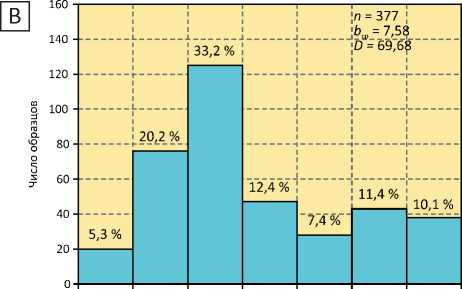

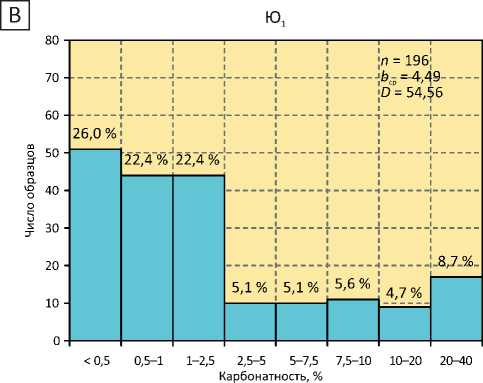

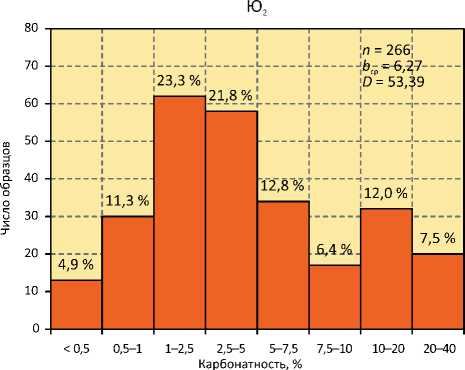

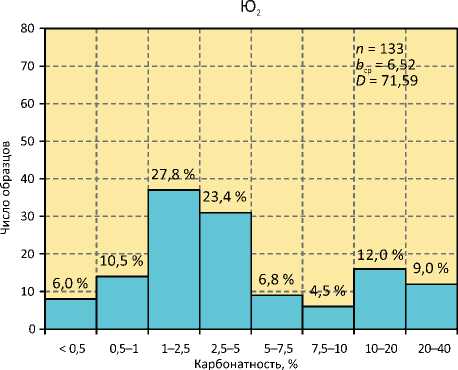

Рис. 5. Распределение карбонатности в продуктивных (A, C) и непродуктивных (B, D) пластах юры (Ю1, Ю2) севера Среднего Приобья

Fig. 5. Rock carbonate content in producing (A, C) and nonproducing (B, D) Jurassic beds (Ю1, Ю2) in the fields of the northern Middle Ob

C

D

характеризуются низкими коллекторскими свойствами относительно шельфовых песчаных пластов, линзовидным строением и невыдержанностью по простиранию. По этой причине (низкая пустотность пород-коллекторов) резкое снижение давления, вследствие расширения поступающей снизу водогазонефтяной смеси, не происходило и карбонаты активно не выпадали. Поэтому продуктивные и непродуктивные ачимовские пласты по степени кар-бонатности практически не различаются (рис. 4). Однако в непродуктивных пластах распределение карбонатности одномодальное с выраженным максимумом в диапазонах 2,5–5 %, в нефтеносных пластах — полимодальное с наличием максимумов в диапазонах 1,0–2,5; 5–7,5; 10–20 %. Поэтому с определенной долей условности можно судить о том, что нефтеносность в ачимовской толще на севере Среднего Приобья также сопровождается ростом карбо-натности.

Аналогично ачимовской толще пласт Ю2 также характеризуется линзовидным строением резервуаров и еще более низкими коллекторскими свойствами (рис. 5 С, D). Этот пласт представлен в основном полимиктовыми песчано-алевритовыми породами, зоны повышенного содержания которых чередуются с заглинизированными прослоями. В продуктивных скважинах породы-коллекторы представлены песчаниками серыми, буровато-серыми мелкозернистыми с частыми намывами углисто-слюдистого материала, обогащенными включениями сидерита, пирита, и алевролитами серыми, темно-серыми мелко-крупноалевритовыми. Коэффициент пористости ( К п) пород изменяется в диапазоне 7–17,4 %, проницаемость — (0,01–2,7) · 10-3 мкм2. В непродуктивных (водоносных) скважинах пласт Ю2 представлен песчаниками серыми, светло-серыми мелкозернистыми алевритистыми, обогащенными углистыми намывами и включениями, алевролитами серыми, темно-серыми, часто глинистыми. Пористость коллекторов меняется в пределах 5,5–18,5 %, проницаемость — (0,01–2,4) · 10-3 мкм2. Среднее содержание карбонатов в нефтеносных и водоносных пластах близко с незначительным повышением в непродуктивных пластах (6,52 против 6,27 %).

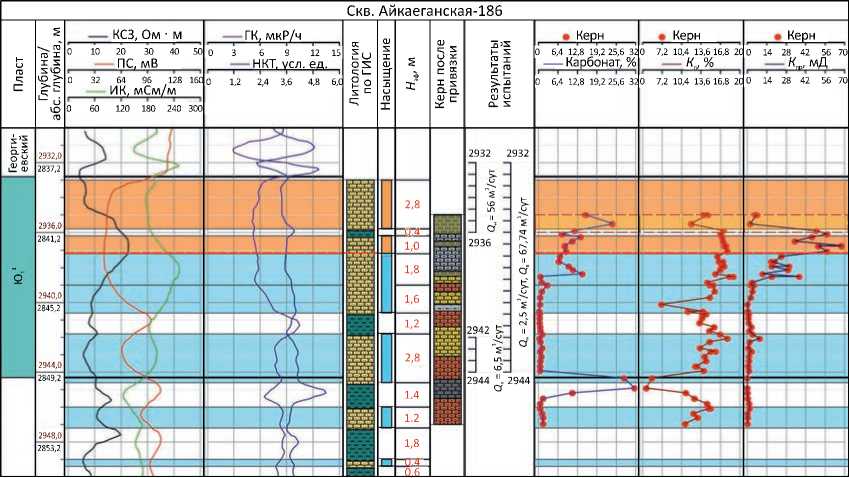

В пласте Ю1 (см. рис. 5 A, B), где коллекторские свойства песчаников и однородность строения пластов выше, чем в ачимовской толще и среднеюрских отложениях, но несколько ниже, чем в неокомских, нефтеносные пласты характеризуются более высокой средней карбонатностью, чем водоносные — 5,2 против 4,49 %. Пласт в продуктивных скважинах по керну представлен песчаниками серыми, буровато-серыми мелкозернистыми алевритовыми, слюдистыми. Широко распространен базальный карбонатный, глинисто-карбонатный цемент. Пористость изменяется в пределах 11,4–20,8 %, проницаемость — (0,1–289) · 10-3 мкм2. Непродуктивный пласт в сква- жинах сложен песчаниками серыми мелкозернистыми алевритистыми с прослоями алевролитов, глин. Пористость изменяется в диапазоне 7,7–21,8 %, проницаемость — (0,1–170,9) · 10-3 мкм2.

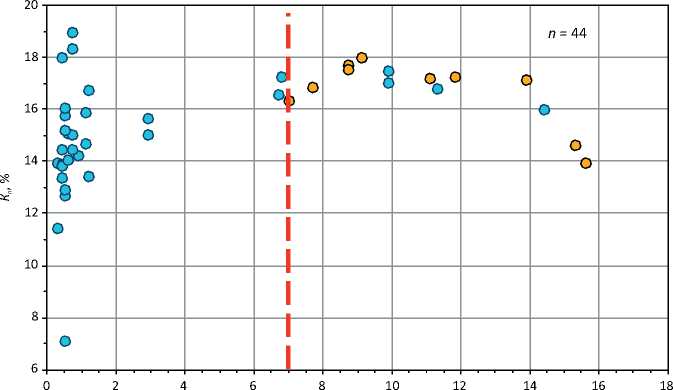

Распределение карбонатности имеет сложный характер, для нефтеносных пластов Ю1, Ю2 типичен небольшой максимум в диапазоне карбонатности 10–20 % (см. рис. 5). Повышение карбонатности пород-коллекторов пласта Ю1 отмечено в нефтяной зоне (рис. 6). Характерно, что повышение карбонат-ности в верхней части пласта совпадает с повышением его пористости и проницаемости. На графике связи карбонатности и пористости (рис. 7) заметно, что в области низкой карбонатности и отсутствия продуктивности значения коэффициента пористости песчаников пласта Ю11 изменяются в широких пределах — от 7 до 19 %, что определяется главным образом условиями их образования. Верхняя, преимущественно нефтеносная, часть пласта имеет более высокую и однородную пористость, а также более высокую карбонатность, достигающую 16 %.

Положительная связь между открытой пористостью и карбонатностью установлена и для нефтенасыщенного пласта Ач2 в скв. 173 на Южно-Выинтойском месторождении. В интервале глубин 2932–2935 м продуктивный пласт представлен песчаниками серыми мелкозернистыми слабокарбонатными и гли-нисто-карбонатными. На рис. 8 представлен график зависимости коэффициента открытой пористости от суммарного содержания карбонатов в цементе пород ачимовской толщи.

Уравнение регрессии имеет линейный вид, коэффициент корреляции равен 0,77, что свидетельствует о тесной положительной связи между открытой пористостью и карбонатностью. Коэффициент проницаемости, определенный по керну, варьирует в широком диапазоне — (0,05–2) · 10-3 мкм2, среднее значение равно 0,27 · 10-3 мкм2. Эта парадоксальная на первый взгляд связь повышенной карбонатности с увеличением коэффициента открытой пористости пород-коллекторов объяснима только с позиций связи карбонатности с флюидомиграцией. Такая закономерность установлена лишь в отдельных разрезах с активными проявлениями процессов флюидомигра-ции, например для ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Так, в скв. 739, расположенной в активной флюидодинамической зоне (крупной «газовой трубе»), песчаники и алевролиты пластов Ач1–2 и Ач3–4 характеризуются повышенной карбонатностью, связанной с наличием в породах рассеянной примеси карбонатных минералов: кальцита (0–2,5 %), сидерита (0,6–3,5 %) и доломита (0,7–6,0 %), содержание которых определено с помощью рентгеноструктурного анализа.

Общеизвестно, что содержание карбонатов в цементе песчано-алевритовых пород-коллекторов резко снижает их пористость. В рассматриваемом

Рис. 6. Геолого-геофизическая характеристика продуктивного пласта Ю11 с результатами определений физико-литологических свойств керна из скв. Айкаеганская-186

Fig. 6. Geological and geophysical characteristics of the productive Ю11 bed with the results of lithophysical properties determination on core from Aikaegansky-186 well

Литология : по ГИС ( 1 , 2 ): 1 — песчаник, 2 — глина; по керну ( 3 – 8 ): 3 — песчаник аркозовый, глинисто-карбонатный, 4 — песчаник аркозовый, карбонатно-глинистый, 5 — песчаник аркозовый, 6 — песчаник алевритовый, 7 — алевролит, 8 — песчаник карбонатный; 9 — нефть; 10 — вода; 11 — интервалы испытаний; 12 — интервал песчаника с признаками УВ по керну (1 м) Lithology : according to well log data ( 1 , 2 ): 1 — sandstone, 2 — clay; according to core data ( 3 – 8 ): 3 — argillaceous-carbonate arkose, 4 — carbonate-argillaceous arkose, 5 — arkose, 6 — silty sandstone, 7 — siltstone, 8 — carbonate sandstone; 9 — oil; 10 — water; 11 — tested intervals; 12 — interval of sandstone with HC indications according to core data (1 m)

Рис. 7. Сопоставление коэффициента пористости (по керну) с содержанием карбонатов в цементе нефтенасыщенных и водонасыщенных песчаников пласта Ю11 по скв. Айкаеганская-186

Fig. 7. Comparison of porosity factor (according to core data) and carbonate content in cement of oil saturated and water saturated sandstone in Ю11 reservoir (Aikaegansky-186 well)

Карбонатность, %

Список литературы Роль процессов карбонатизации пород в формировании залежей углеводородов в Западной Сибири

- Сидоренков А.И. Генетический смысл степени карбонатности конкреций терригенных толщ // Конкреционный анализ углеродсодержащих формаций. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1985. - С. 54-62.

- Сердюк З.Я., Исаев Г.Д., Микуленко И.К., Кудаманов А.И., Сайфутдинов А.Р. Особенности постседиментационного преобразования верхнеюрских отложений Западной Сибири (на примере скв. 138 Южно-Покачевского месторождения) // Георесурсы. - 2008. - Т. 28. - № 5. - С. 24-27.

- Предтеченская Е.А. Минералогические аномалии как индикаторы процессов флюидомиграции в юрских нефтегазоносных отложениях Западно-Сибирской плиты // Осадочные бассейны, седиментационные и постседиментационные процессы в геологической истории: мат-лы VII Всероссийского литологического совещания. (Новосибирск, 28-31 октября 2013). - Новосибирск, 2013. - С. 400-405.

- Нежданов А.А. Глубинная модель нафтидогенеза (на примере Западной Сибири) // Новые идеи в геологии нефти и газа - 2019: мат-лы Международной науч.-практ. конф. (Москва, 23-24 мая 2019). - М.: МГУ, 2019. - С. 340-344.

- Никашкин А.М. Взаимоотношение вещественного состава макронеоднородности с промысловыми свойствами нефтяного пласта // Конкреционный анализ углеродсодержащих формаций. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1985. - С. 83-88.

- Нежданов А.А. Типы карбонатных конкреций и их роль в изучении нефтегазоносных формаций Западной Сибири // Конкреционный анализ углеродсодержащих формаций. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1985. - С. 95-102.

- Яркеева Н.Р., Насыров Э.А. Предотвращение солеотложений в скважинах на месторождениях компании ООО "Лукойл - Западная Сибирь" // Нефтегазовое дело. - 2019. - Т. 17. - № 3. - С. 74-79.

- Трухина О.С., Синцов И.А. Опыт применения углекислого газа для повышения нефтеотдачи пластов // Успехи современного естествознания. - 2016. - № 3. - С. 205-209.

- Сидоренков А.И., Высоцкий В.Н. Применение конкрециологии для изучения нефтегазоносных формаций // Конкреционный анализ углеродсодержащих формаций. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1985. - С. 18-42.