Роль прогнозирования рисков в обеспечении безопасности судоходства в сложных климатических условиях

Автор: Монинец Сергей Юрьевич, Баженова Анастасия Игоревна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Эксплуатация водного транспорта

Статья в выпуске: 4 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Вопрос освоения Арктического региона в настоящее время особенно актуален. Арктический шельф привлекателен месторождениями углеводородов, а Северный морской путь (СМП) остается важнейшей транспортной магистралью, связывающей Азию и Европу. Однако суровый арктический климат не способствует интенсивному освоению севера, а даже несет в себе определенные опасности. Наиболее остро эта проблема стоит в восточном секторе Арктики и на акваториях Дальнего Востока (регионов со слаборазвитой инфраструктурой). Типичными для северных широт являются аварии, связанные с ледовой обстановкой (самые опасные из них - обледенения судов). Из-за значительной удаленности портов друг от друга время реагирования в чрезвычайной ситуации (ЧС) трудно привести к нормативному показателю. Создание плотной сети спасательных формирований требует неоправданно больших финансовых вложений. Поэтому в качестве базовой меры для совершенствования существующей системы реагирования в ЧС предложено использовать оценку рисков...

Северный морской путь, обледенение, судоходство, безопасность морского транспорта, риски, геоинформационная система (гис)

Короткий адрес: https://sciup.org/142217107

IDR: 142217107 | УДК: 627.723 | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-4-558-565

Текст научной статьи Роль прогнозирования рисков в обеспечении безопасности судоходства в сложных климатических условиях

Безопасность является основным условием эксплуатации всех видов транспорта. Особое значение она приобретает в морском судоходстве, чему способствуют такие факторы, как увеличение размеров морских судов, рост скоростей движения и судопотока на морских путях, плавание судов в сложных метеорологических условиях и др. Безопасность мореплавания является наиболее приоритетной и актуальной проблемой в процессе анализа современного состояния и развития морского судоходства [1].

Мировая наука судоходства, ссылаясь на анализ эксплуатации судов, в том числе на статистику аварий и катастроф, утверждает, что для снижения и предотвращения серьезных аварий и гибели судов необходимо совершенствовать их конструкции, оборудование, приборную базу, развивать науку судовождения и технической эксплуатации. Прогресс в этих областях очевиден, однако проблемы аварийности на море с повестки не сняты [1]. Поэтому имеют место предпосылки развития такого подхода к решению указанных проблем, при котором особое внимание уделяется предупреждению аварий, своевременному оповещению и реагированию.

Данный подход актуален и для районов с низкой интенсивностью судоходства, но при этом имеющих важное стратегическое значение. Одним из таких районов является Северный морской путь. По официальной информации ФГБУ "Администрация Северного морского пути", за 2017 г. через СМП прошло 662 судна, из которых 107 – под иностранным флагом1. Для сравнения: в 2012 г. количество разрешений на проход составило всего 46, после чего грузопоток резко возрос2. Очевидной предпосылкой к ускоренному освоению СМП может служить пример мореплавания танкера "Кристоф де Мажери". Впервые в истории танкер прошел Северный морской путь от Норвегии до Кореи, не прибегая к услугам ледокола3. Стоит отметить, что это судно соответствует усиленному ледовому классу Acr7, что позволяет ему передвигаться во льдах толщиной до 2,1 м4. Пока данный случай единственный, но есть основания полагать, что в ближайшие годы ситуация изменится в этом направлении.

Арктические моря имеют ряд характеристик, которые по отдельности и в совокупности способствуют возникновению аварийных ситуаций: сложные ледовые условия, низкие температуры, ограниченная видимость, ветры значительной скорости и повышенная влажность. Поэтому для северных широт типичными являются аварии, связанные с ледовой обстановкой (ледовый плен, обледенение судов и т. д.). Значительное обледенение судов наблюдается в районе Северной Атлантики (Баренцево и Норвежское моря, Северо-Западная Атлантика) и северной части Тихого океана (Берингово, Охотское и Японское моря) [2]. Процесс обледенения для большинства типов судов изучен в достаточной степени; проанализирована практика моделирования обледенения судов и прогнозирования зон с повышенным риском обледенения на море.

Традиционно риск (Р) определяется как произведение вероятности наступления опасного события (В) и ущерба (У), появившегося в результате этого события. Любые инциденты, произошедшие в Арктике (или в акваториях с похожими климатическими условиями), потенциально содержат высокий уровень риска именно за счет составляющей ущерба. Спасение жизни экипажа в холодном климате – нетривиальная задача. Величина ущерба зависит от того, насколько оперативно будет оказана помощь, т. е. от работы системы готовности к ЧС. Наиболее опасной аварией, которая может возникнуть в северных широтах, является опрокидывание судна в результате обледенения.

Как отмечено выше, основные компоненты риска – вероятность (частота) возникновения опасной ситуации и ущерб, который может быть причинен. Обе составляющие определяются некими внешними факторами; условно назовем их риск-образующими. Некоторые факторы в большей степени влияют на вероятность аварии, другие же – на величину ущерба. Приведем примеры, отметив, что человеческий фактор как одну из причин аварии рассматривать не будем, поскольку этот фактор выходит за рамки данного исследования.

Например, на вероятность возникновения аварий, связанных с повреждением судна и спасением людей, влияет:

-

– появление источника опасности. В данном случае источником опасности могут быть внешние угрозы (другие суда; лед; сочетание сильного волнения, ветра и низких температур; низкая видимость и т. д.);

-

– факторы, наличие которых может привести к аварии или усугубить последствия (недостаточное информационное обеспечение судна данными об обстановке, отсутствие лоцманской проводки, пересечение судоходных путей и т. д.), что не позволяет судну избежать опасностей.

Размер ущерба определяют следующие факторы:

-

1) наличие уязвимого объекта. В этом случае уязвимым объектом выступает само судно, его экипаж и транспортируемый груз;

-

2) появление условий, которые могут привести к аварии или усугубить последствия, включая экономические и имиджевые потери судоходной компании: отсутствие или недостаточность сил реагирования в ЧС и т. д.

Следует обратить внимание, что в контексте статьи под "уязвимым объектом" понимаются сооружения и формации, разрушение или повреждение которых влечет наибольшие потери (ущерб). В случае крушения судна источником опасности становится совокупность навигационных и гидрометеорологических условий, а уязвимым объектом – само судно и его экипаж. Человеческая жизнь является безусловным приоритетом при оценках риска. Но в случае таких аварий, как разливы нефти, важной задачей становится определение приоритетов защиты отдельных участков морских акваторий, побережья или отдельных объектов. При этом набор риск-образующих параметров может в значительной степени меняться.

Взаимодействие различных факторов оказывает синергетический или нейтрализующий эффект. При этом учет гидрометеорологических явлений и закономерностей их поведения приобретает особое значение в суровых условиях арктических и дальневосточных морей. Так, непременным условием для операций по поиску и спасению людей при крушении судна, как и операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, является спокойная обстановка на акватории (малые скорости ветра и течений, слабое волнение и хорошая видимость). При неблагоприятных гидрометеорологических условиях доставка сил и средств к месту аварии затруднены.

Таким образом, уровень риска в одном и том же районе в значительной степени зависит от внешних условий и с течением времени может принимать большее или меньшее значение. Можно предположить, что эти изменения имеют колебательный (сезонный) характер.

Очевидно, что риск-образующие факторы имеют географическую привязку. В этом их ключевая особенность. Рассмотрение только количественных характеристик рисков, без их пространственной привязки, даст неполную картину; необходима "работа на местности" с учетом особенностей рассматриваемой области.

Поэтому в ходе анализа вероятности аварийной ситуации в конкретном районе предлагается дифференцировать акватории на участки (ячейки), которые можно идентифицировать как зоны с дискретным уровнем риска, или зоны концентрации рисков (ЗКР). При этом для каждой ячейки учитывается не стационарный (усредненный) уровень риска, а динамический, т. е. зависящий от совокупности внешних факторов и изменяющийся во времени. Использование динамической составляющей риска позволит рассматривать изменения внешних условий в течение сезонов, месяцев, суток и т. д. Выявление ЗКР посредством оценки рисков и последующее установление закономерностей их вариаций могут служить эффективными инструментами в области обеспечения безопасности при судоходстве в районах со сложными навигационными и погодными условиями.

Процедура управления рисками должна выполняться с определенной периодичностью. Частота зависит от поставленной задачи и уровня прогнозируемого риска. Чем выше риск, тем чаще необходимо повторять процедуру. Особенно внимательно следует анализировать риски инцидентов, которые случаются регулярно и при строго определенных условиях (например, аварии с потерей остойчивости судна в результате обледенения). Условия, при которых наступает обледенение судна, в достаточной степени изучены и приведены в Наставлении по службе прогнозов 5 . Заблаговременная оценка рисков позволяет выявить зоны с повышенной интенсивностью обледенения, оценить риски и в качестве меры по снижению риска произвести дополнительное оповещение капитана судна и/или порекомендовать изменить маршрут судна.

Для лучшего понимания концепции ЗКР рассмотрим подход к прогнозированию рисков на примере аварии траулера "Восток", случившейся 25 января 2018 г. в Японском море.

По данным новостных сводок 6 , 25 января от траулера "Восток", следующего из Южной Кореи на остров Сахалин (в порт Холмск), поступил сигнал бедствия. Аварийный радиобуй сработал к югу от мыса Гамова. К поискам судна были привлечены силы МЧС: вертолеты, корабли береговой охраны и спасательные самолеты. Воздушные суда обследовали 20,5 тыс. км 2 , а корабли – свыше 9 тыс. км 2 . К сожалению, судно найти не удалось, а экипаж числится пропавшим без вести. Активные поиски траулера официально прекратились 29 января 7 . Известно, что на момент пропажи судна в районе были неблагоприятные погодные условия – шестиметровые волны, мороз и видимость 300 м. По предварительным оценкам, авария произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях (обледенение). В тот же период под обледенение попало судно "Арка-34", которое шло впереди пропавшего "Востока". По словам моряков с "Арки-34", обледенение было таким стремительным, что экипажу только "каким-то чудом" удалось добраться до порта Зарубино в Приморье. СМИ опубликовали снимки обледеневшего судна (рис. 1).

Следует отметить, что пресс-службы ФБГУ "Приморское УГМС" и МЧС России по Приморскому краю опубликовали предупреждение о штормовых условиях на акватории Японского моря и в районах обледенения 8 . Первые сообщения появились 16–18 января 2018 г., поэтому у судовладельца была возможность заранее оценить возможные риски.

Рассмотрим риски аварии траулера "Восток" в результате обледенения по состоянию на 25 января 2018 г. в зоне предполагаемого крушения. Для этого используем методику управления рисками, изложенную в руководстве Международной морской организации по формализованной оценке безопасности (ФОБ), OSRISK-метод [3], а также концепцию зон концентрации рисков, изложенную в работах [4; 5]. Особенностями ЗКР (участков акватории с уровнем риска выше допустимого) являются их зависимость от взаимодействия внешних факторов (навигационных, гидрометеорологических и т. д.) и, как следствие, изменение уровня риска во времени. В зависимости от этих условий ЗКР могут "возникать" в одних областях и "исчезать" в других, при этом расстояние между ними может составлять десятки и сотни морских миль.

Рис. 1. Обледенение судна "Арка-34" 9

Fig. 1. Icing of the vessel "Arka-34"

Материалы и методы

В качестве исходной информации использованы данные метеосводок по состоянию на 25 января 2018 г.; время аварии – 8:10 по местному времени. Источники информации – данные пресс-служб МЧС России по Приморскому краю, Росрыболовства, ФГБУ "Приморское УГМС", а также архивные данные погодного сервиса Ventusky.com, использующего прогнозную модель ICON (Icosahedral Nonhydrostatic, икосаэдрическая негидростатическая модель), разработанную Немецкой национальной метеорологической службой (DWD). Разрешение модели составляет примерно 7 км. Прогностические поля модели ICON с шагом в один час в течение трех дней прогнозного времени определяют начальные и граничные условия для метеорологических переменных.

В качестве района аварии принята область радиусом 60 миль в точке с координатами 39.35N,132.43E 10 . Оценка вероятности обледенения и зон концентрации рисков в районе нахождения траулера "Восток" в период с 24 по 26 января 2018 г. произведена с шагом 24 часа.

Таблица 1. Погодные условия на акватории Японского моря 24–26 января 2018 г. Table 1. Weather conditions in the Japan Sea, 24–26 January, 2018

|

Погодные условия |

24 января |

25 января |

26 января |

|

Температура воздуха, °С |

–9 |

–7 |

–6 |

|

Облачность, % |

100 |

100 |

100 |

|

Скорость, км/ч |

60 |

59 |

62 |

|

Направление ветра |

Северо-западное |

Северо-западное |

Северо-западное |

|

Порывы ветра, км/ч |

До 86 |

До 86 |

До 93 |

|

Высота волн, м |

5,3 |

6,4 |

6,4 |

|

Высота ветровых волн, м |

5,1 |

6,2 |

6,1 |

|

Высота волн по шкале Бофорта, баллы |

7–8 |

7–8 |

7–8 |

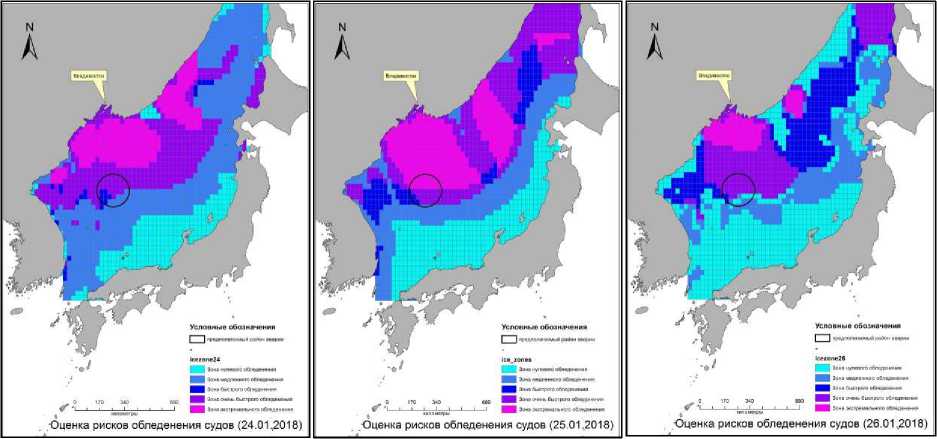

Предполагаемая причина гибели судна – обледенение 11 . В соответствии с погодными условиями были построены карты обледенения (рис. 2).

В настоящее время, исходя из практики работы Росгидромета, капитанов и штурманов, а также проектных организаций, установлены следующие градации обледенения и соответствующие им сочетания метеорологических величин 12 :

-

1) медленное обледенение, происходящее при любой скорости ветра или одном из явлений – атмосферных осадках, тумане, парении моря – и температуре воздуха от –1 до –3 °С, а также скорости ветра 0–9 м/с (32,4 км/ч) и температуре воздуха ниже –3 °С;

-

2) быстрое обледенение, возникающее при скорости ветра 9–15 м/с (32,4–54 км/ч) и температуре воздуха от –3 до –8 °С;

-

3) очень быстрое обледенение, появляющееся при скорости ветра свыше 15 м/с (54 км/ч) и температуре воздуха ниже –3 °С, а также при скорости ветра 9–15 м/с (32,4–54 км/ч) и температуре воздуха ниже –8 °С.

Нижними пределами скорости ветра и волнения, при которых наблюдаются забрызгивание судна, а следовательно и обледенение, являются скорость ветра 5 м/с и волнение моря 2 балла [2].

Большинство случаев опасного обледенения наблюдались при сочетании скорости ветра более 15 м/с, температуре воздуха ниже –10 °С, волнении моря более 5 баллов [2].

Согласно последнему наставлению по службе прогнозов Росгидромета интенсивность обледенения рыболовных судов характеризуется следующими терминами:

-

– медленное обледенение (скорость отложения льда на судне менее 0,7 см/ч);

-

– быстрое (скорость обледенения от 0,7 до 1,3 см/ч); подобное обледенение характеризуется как опасное явление (ОЯ);

-

– очень быстрое (скорость обледенения 1,4 см/ч и более); характеризуется как ОЯ.

Метод предназначен для прогноза обледенения судов длиной от 20 до 75 м, двигающихся с паспортной скоростью в открытом море и не по направлению ветра. Наибольшая длина траулера "Восток" составляла 53 м, следовательно, метод применим и в данном случае.

Градации обледенения и их границы указаны в табл. 2.

Таблица 2. Критерии обледенения Table 2. Icing criteria

|

Показатель |

Степень обледенения |

||||||

|

Нулевое |

Медленное |

Быстрое |

Очень быстрое |

Экстремальное |

|||

|

Температура воздуха, °С |

Выше –1 |

От –1 до –3 |

<–3 |

От –3 до –8 |

<–8 |

<–3 |

<–10 |

|

Скорость ветра, м/с |

<5 |

Любая |

0–9 |

9–15 |

9–15 |

>15 |

>15 |

|

Волнение, баллы |

<2 |

– |

– |

– |

5 |

||

Использование пяти категорий позволяет обеспечить достаточно оперативный и в то же время полный анализ.

Исходя из указанной выше градации, на карту нанесены пять зон, характеризующих уровень риска:

-

1) зона нулевого обледения;

-

2) зона медленного обледенения;

-

3) зона быстрого обледенения;

-

4) зона очень быстрого обледенения;

-

5) зона экстремального обледенения.

Границы зон рассчитаны согласно температурно-ветровым комплексам (рис. 2).

Рис. 2. Карты вероятности обледенения в Японском море по состоянию на 24–26 января 2018 г.

Fig. 2. The maps of icing probability in the Japan Sea, 24–26 January, 2018

Результаты и обсуждение

Район предполагаемого места аварии находится в зоне экстремального и очень быстрого обледенения. В день предполагаемой аварии судна "Восток" наблюдались неблагоприятные погодные условия – значительная часть Японского моря была в зоне быстрого обледенения. Данный факт подтверждается близким к критическому состоянием судна "Арка-34", которое все же дошло до порта Зарубино.

Для оценки рисков в данной ситуации использовался качественный метод определения уровня риска, так как качественные методы не нуждаются в проведении специальных исследований и требуют меньших затрат времени.

Как отмечалось выше, оценка рисков проводилась с использованием методики ФОБ по управлению рисками и OSRISK-метода [3], а также концепции зон концентрации рисков [4; 5]. Исследование проводилось с помощью программных продуктов ESRI ArcGIS INFO и QuantiumGIS на основе данных OpenStreet Map.

Риск ранжирован по шести категориям:

-

– зона очень высокого риска;

– зона высокого риска;

– зона среднего риска;

– зона умеренного риска;

– зона низкого риска.

В данном случае интенсивность (вероятность) обледенения может считаться тождественной вероятности аварии. Для оценки рисков установлены следующие соответствия: в качестве зоны очень высокого риска приняты районы экстремального обледенения; зоны высокого риска – районы очень быстрого обледенения; зоны среднего риска – районы быстрого обледенения; зоны умеренного риска – районы медленного обледенения; зоны низкого риска – районы нулевого обледенения.

Анализ карты позволяет предположить места обхода опасной зоны или безопасные районы для временной стоянки: примерно 470 км к югу от мыса Мусудан и примерно 250 км к юго-востоку от острова Майянг-До.

Заключение

Следует отметить, что даже оценочные определения зон концентрации рисков позволяют идентифицировать опасные для плавания районы. В данном случае был бы целесообразен экспресс-анализ (в ущерб точности). Наиболее эффективной мерой видится заблаговременное построение карт с указанием зон концентраций рисков и их оперативная корректировка при поступлении новой информации.

Концепция ЗКР может стать ключевым инструментом при формировании систем готовности к ЧС в районах с недостаточно развитой инфраструктурой (восточного сектора российской Арктики и акватории дальневосточных морей). Для совершенствования указанных систем потребуются доработка методик по оценке рисков и создание инструмента, позволяющего оперативно отслеживать "миграции" ЗКР.

Список литературы Роль прогнозирования рисков в обеспечении безопасности судоходства в сложных климатических условиях

- Кацман Ф. М., Ершов А. А. Аварийность морского флота и проблемы безопасности судоходства//Транспорт Российской Федерации. 2006. № 5 (5). С. 82-84.

- Качурин Л. Г., Смирнов И. А., Гашин Л. И. Обледенение судов. Л.: ЛПИ, 1980. 56 с.

- Баженова А. И., Монинец С. Ю. К вопросу применения различных подходов оценки риска при разливах нефти для условий Дальнего Востока и Арктики//Материалы VIII межвуз. науч.-практ. конф. "Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России", СПб., 17 мая 2017 г. СПб.: ГУМРФ, 2017. С. 235-241.

- Баженова А. И. К вопросу совершенствования системы готовности к ЧС на акваториях Дальнего Востока//Молодежь. Наука. Инновации: сб. докл. 64-й междунар. молодежной науч.-техн. конф. Владивосток, 21-25 ноября 2016 г.: в 2 т. Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2016. Т. 1. С. 600-605.

- Бакланов А. В. ГИС: управление пространственно-распределенными рисками//ArcReview. 2014. № 4 (71). URL: https://www.esri-cis.ru/news/ href='contents.asp?titleid=38061' title='ArcReview'>ArcReview/detail.php?ID=19257&SECTION_ID=1067.