Роль сельского хозяйства Вологодской области в обеспечении продовольствием европейского севера России

Автор: Патракова Светлана Сергеевна

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Социально-экономические проблемы сельскохозяйственных территорий

Статья в выпуске: 4 т.2, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка обоснования гипотезы о том, что сельское хозяйство Вологодской области обладает значительными ресурсами и возможностями, реализация которых важна для продовольственного обеспечения Европейского Севера и его арктической зоны. Тем не менее за годы постсоветских реформ в отрасли усугубились проблемы социального, экономического, технико-технологического характера, проявились новые негативные тенденции. В связи с этим целью данной статьи является определение ресурсных возможностей сельского хозяйства Вологодской области в контексте обеспечения продовольствием населения Европейского Севера России и его арктической зоны. В качестве одного из путей решения проблемы обеспечения Европейского Севера продовольствием названо увеличение объемов сельхозпроизводства на самой южной его территории - в Вологодской области. При этом ее приоритетная роль обусловлена имеющимися ресурсами (трудовыми, материальными, природно-климатическими и др.) для сельхозпроизводства, развитой транспортной сетью, сравнительно благоприятными природно-климатическими условиями и т. д. Проведенный анализ состояния сельского хозяйства Вологодской области позволил сделать вывод о том, что за период 1990-2018 гг. в целом отрасль незначительно утратила потенциал, но существуют резервы, посредством реализации которых можно увеличить объемы производства продукции в регионе, повышая тем самым обеспеченность населения всего Европейского Севера продовольствием. Однако для этого требуются разработка комплекса специальных мероприятий и инструментов, совершенствование институтов для активизации хозяйственной деятельности, модернизация производств, трансформация аграрной политики и др., что представляет собой перспективные направления для дальнейших исследований в рамках заданной проблематики. В работе использовались общенаучные методы исследования (абстрактно-логический и системный подходы, метод обобщения, монографический и др.), экономико-статистический метод, а также графические и табличные приемы визуализации данных. Значимость результатов исследования состоит в возможности их использования органами власти, хозяйствующими субъектами и другими заинтересованными лицами в целях совершенствования региональной аграрной политики и при обосновании направлений работы для повышения эффективности функционирования сельского хозяйства.

Сельское хозяйство, продовольственное обеспечение, вологодская область, европейский север России, аgriculture

Короткий адрес: https://sciup.org/147225599

IDR: 147225599 | УДК: 338.43 | DOI: 10.15838/alt.2019.2.4.6

Текст научной статьи Роль сельского хозяйства Вологодской области в обеспечении продовольствием европейского севера России

Северные и арктические регионы, как известно, отличаются изобилием многих невоспроизводимых и сложнотранспортабельных природных ресурсов. По словам И.В. Шпурова, генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, потенциальные ресурсы нефти и газа в Арктике оцениваются в 525 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, в т. ч. 99 млрд открытых и 426 млрд пока не разведанных (на российскую территорию приходится 60% углеводородного сырья в Арктике)2. Помимо нефтяных и газовых месторождений в Арктической зоне России (АЗ РФ) сосредоточены и значительные запасы золота (40% общероссийских запасов), хрома и марганца (90%), платиновых металлов (47%), алмазов (100%)3 и проч.

В связи с этим не теряет своей актуальности высказывание д-ра полит. наук О.Р. Янга: «Едва ли не будет преувеличением сказать, что мир вступает в эпоху Арктики…» [1], поскольку страны все сильнее начинают транслировать миру свою заинтересованность в данном регионе именно в ресурсном аспекте. Тем не менее рассмотрение АЗ РФ только в качестве «неисчерпаемого источника» некорректно и может привести к стагнации и даже разрушению всей территориально-хозяйственной системы страны. Как отмечают исследователи ФИЦ Кольский научный центр РАН [2], «…одного факта обладания ими (природными ресурсами – прим.) недостаточно, необходимо наличие развитой промышленности, производственной инфраструктуры в этих регионах». Помимо упомянутых условий, на наш взгляд, требуется и формирование современной социальной инфраструктуры, системы материального и продовольственного обеспечения и др., отвечающих специфике Севера и Арктики, в целях получения максимальной отдачи от освоения территорий и обеспечения приемлемого уровня жизни населения.

К сожалению, за прошедшие десятилетия восприятие в обществе Севера и Арктики (на наш взгляд, регионов, перспективных для ресурсно-инновационного развития) в основном не изменилось. Согласно одному из стратегических документов в области их развития – «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу» – в ряде основных национальных интересов России в Арктике первоначально указано именно «…использование Арктической зоны в качестве стратегической ресурсной базы, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны…». Вместе с тем АЗ РФ, развитие и освоение которой вглубь будет, несомненно, продолжаться, требует дополнительного привлечения специалистов, что вполне может привести к ее более активному заселению не только вахтовыми работниками, но и людьми, сменившими постоянное место жительства. Это повлечет рост объемов по- требления продуктов питания. Названный факт обусловливает необходимость совершенствования концепции продовольственного обеспечения Севера и Арктической зоны, а также поиска отечественных (ввиду продолжающегося отечественного эмбарго и санкций, введенных против России) сельхозтоваропроизводителей, обладающих ресурсами и возможностями для удовлетворения потребностей в продуктах. Представляется, что Вологодская область обладает значительными ресурсами и потенциалом для их эффективного использования, в связи с чем целью данной статьи является определение ресурсных возможностей сельского хозяйства Вологодской области в контексте обеспечения доступным продовольствием населения Европейского Севера России и входящей в его состав арктической территории.

Материалы и методы

Информационная база исследования представлена материалами органов государственной статистики, данными ведомственной статистики органов исполнительной власти регионов Европейского Севера России, осуществляющих государственное регулирование в области развития АПК и сельских территорий, а также опубликованными в монографиях, периодических изданиях, электронных ресурсах сети Интернет результатами исследований отечественных и зарубежных ученых.

В работе использовались общенаучные методы (абстрактно-логический и системный подходы, метод обобщения, монографический и др.), экономико-статистический метод, графические и табличные приемы визуализации данных.

Результаты исследования, анализи пояснение полученных результатов

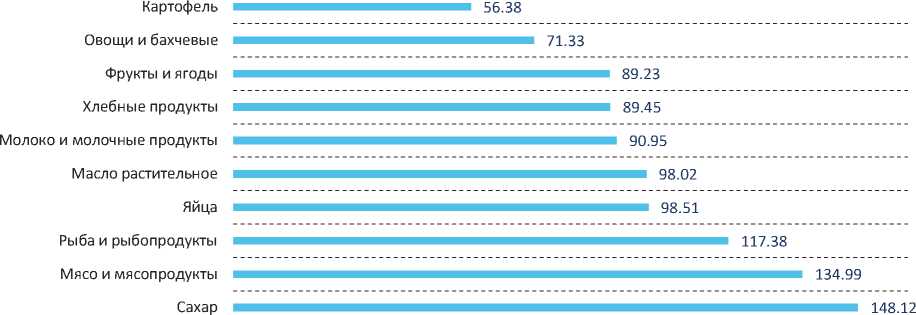

Как отмечают исследователи [3; 4], специфика «северного, арктического рациона» состоит не только в повышенной потреб- ности в калориях, но и в качественном составе (иное, чем для жителей средней полосы России, соотношение белков, жиров и углеводов, повышенная почти в 2 раза потребность в витаминах и т. д.). На практике встречаются ситуации, когда северные территории не могут полноценно обеспечить себя свежими продуктами молочного и растительного происхождения. Так, совокупное потребление основных продуктов питания населением АЗ РФ (т. е. с учетом собственного производства и завезенной в регион продукции) ниже рациональных норм, определенных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 года № 614, за исключением потребления сахара, рыбы и рыбных продуктов, мяса и мясных продуктов (рис.).

В целях нормализации рациона населения в качестве потенциальных поставщиков сельхозпродукции целесообразно рассматривать не только южные регионы РФ, но и более благоприятные с точки зрения ведения сельского хозяйства регионы ближнего и среднего Севера. Для западной части Арктики одним из основных поставщиков может стать Европейский Север России (ЕСР), регионы которого (преимущественно Вологодская область, обладающая наиболее благоприятными природными условиями) за счет увеличения масштабов и интенсивности аграрного производства могут, на наш взгляд, обеспечивать растущие потребности в продовольствии. В свою очередь это предположение подтверждает необходимость дополнительных исследований ресурсных возможностей ЕСР, и в частности Вологодской области, сельское хозяйство которой с учетом специфики природных и экономических условий региона (сложные агроклиматические условия, удаленность территорий от основных центров экономической активности страны, неоднородность размещения производств и очаговое расселение населения и т. д.) и стратегических целей России в Ар-

Рис. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Арктической зоны России за 2018 год, % от рациональных норм

Составлено по: официальные данные Росстата; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 года № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания».

ктике является неотъемлемой частью северной хозяйственной системы.

Исторические данные (в 1990–1991 гг. регионы ЕСР производили порядка 40% от общего объема сельхозпродукции СевероЗападного федерального округа и занимали более 1/3 посевных площадей) и успешные практики «осеверения» сельского хозяйства (в т. ч. зарубежных стран); преимущества в производстве экологически чистой продукции, от реализации которой можно получать определенный рентный доход (например, в Финляндии сельское хозяйство объявлено экологической отраслью, производящей продукцию по стандартам Европейского союза, что позволяет получать повышенные субсидии [5]); значение отрасли как фактора сохранения традиционного уклада жизни селян (доля сельского населения в ЕСР составляла порядка 20,65% в 2017 году, значительное количество его традиционно занято в сельском хозяйстве), сохранения отдаленных сельских поселений и замедления тенденции их опустынивания – все вышеперечисленное указывает на необходимость и возможность успешного развития сельского хозяйства северных регионов.

Таким образом, сельское хозяйство ЕСР не только снабжает население продовольствием, но и способствует устойчивому развитию и укреплению территорий (отрасль стимулирует развитие пищевой и легкой промышленности, обеспечивает занятость части сельского населения, препятствует монопольному захвату локальных агропродуктовых рынков и сдерживает цены на продовольствие, завозимое из других регионов [6]), выделяющихся из числа других регионов России историческими особенностями и сложившимися специализацией, организацией экономического пространства и проч.

Актуальность развития регионов Европейского Севера, Арктической зоны, повышения уровня их социально-экономического развития, поддержания и развития аграрного северного производства подтверждается исследованиями таких отечественных ученых, как Г.П. Лузин, В.С. Селин, П.М. Советов, М.Ф. Сычев, Т.П. Скуфьина, В.В. Терентьев, А.Н. Челинцев, В.Н. Лажен-цев, Т.Ю. Микушева, А.П. Дороговцев и т. д. Тесно примыкают к ним исследования и разработки ученых ВолНЦ РАН [7; 8] и других институтов РАН, касающиеся во- просов продовольственной безопасности регионов и выявления тенденций и перспектив развития региональных АПК. В то же время представляется крайне актуальным рассмотрение преимуществ сельского хозяйства именно Вологодской области в рамках ЕСР, позволяющих ей выйти в перспективе в «аграрные лидеры» северного региона, а также анализ сложившихся за период 1990–2018 гг. тенденций в отрасли.

В целом на территории Европейского Севера основным сельскохозяйственным регионом является именно Вологодская область – здесь получили развитие молочное и мясное животноводство, выращивание льна, картофеля, овощей и других сельхозкультур; имеются значительные производственные мощности, в т. ч. незадействованные в настоящее время, и квалифицированные трудовые ресурсы; развивается фермерское движение, воплощаются в реальность кластерные проекты (например, Молочный кластер Вологодской области), системы добровольной сертификации («Настоящий Вологодский продукт») и т. д.

Кроме того, для хозяйствующих субъектов Вологодской области и торговых партнеров имеет большое значение транспортная инфраструктура региона, образующая один из крупнейших в Северо-Западе России транспортных логистических коридоров. Так, расположение на территории области транспортных коммуникаций различных типов (федеральных автомобильных и железных дорог, воздушного коридора, Волго-Балтийского водного пути и Северо-Двинской шлюзованной системы) является конкурентным преимуществом при организации поставок в северные регионы таких скоропортящихся и относительно нетранспортабельных продуктов, как молочно-кислые продукты, яйца, парное и диетическое мясо, цельное молоко и др.

Среди регионов Европейского Севера Вологодская область имеет наибольший уровень обеспеченности продукцией собственного производства (табл. 1) ; по таким видам, как яйца и яйцепродукты, овощи и продовольственные бахчевые культуры, молоко и молокопродукты, картофель – уровень обеспеченности выше среднего для СЗФО. При этом стоит отметить, что более чем на 20 и 70% соответственно объемы производства яиц и молока в области превышают производственное и личное потребление (за пределы региона вывозится порядка 260 млн шт. яиц и более 290 тыс. т молока и молочных продуктов, по данным 2018 года4). В то же время производство этих видов продукции в остальных регионах ЕСР на 45–97% и 40–90% не удовлетворяет совокупное потребление, что позволяет считать их перспективными рынками сбыта для аграриев Вологодской области.

По итогам 2017 года доля вывоза продовольственной продукции Вологодской области в регионы ЕСР, в т. ч. его арктическую зону, в общем объеме поставок по России составила 41,6% по мясу и мясу птицы (кроме субпродуктов; табл. 2 ), 62,8% – по полуфабрикатам (мясным, мясосодержащим, охлажденным, замороженным), 20,3% – по молоку (кроме сырого молока) и т. д. Этот факт свидетельствует о наличии коммерческих связей по линии поставщик-потребитель (при этом наибольшие объемы поставок наблюдались в Архангельскую область и Республику Коми) и присутствии продукции Вологодской области на рынках регионов ЕСР.

В то же время в объемах ввоза (с учетом импорта), например, мяса, мясопродуктов и молока, молокопродуктов в Архангельскую

Таблица 1. Обеспеченность личного и производственного потребления продукцией собственного производства (исключая запасы на начало года) в 2017 году, %

Территория Яйца и яйцепро-дукты Молоко и молоко-продукты Картофель Овощи и продовольственные бахчевые культуры Мясо и мясопродукты Фрукты и ягоды СЗФО 101,40 48,5 53,44 35,09 66,10 10,59 Республика Карелия 5,15 45,1 53,02 21,13 7,54 8,28 Республика Коми 54,75 24,2 53,14 21,08 34,74 6,42 Архангельская область (вкл. Ненецкий автономный округ) 24,59 59,6 48,78 25,42 8,77 9,36 Вологодская область 121,53 170,0 63,97 44,36 35,93 4,99 Мурманская область 2,59 10,0 9,71 0,39 2,05 0,846 Рассчитано по: данные Росстата. URL:

Таблица 2. Вывоз некоторых видов продовольствия из Вологодской области в 2017 году

|

Продукция |

Объемы вывоза из Вологодской области в регионы ЕСР*, т |

Доля поставок из Вологодской области в регионы ЕСР* в поставках по РФ, % |

|

Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов |

105,4 |

41,6 |

|

Изделия колбасные |

531,4 |

35,4 |

|

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные |

187,8 |

62,8 |

|

Молоко, кроме сырого |

13328,4 |

20,3 |

|

Сыры |

41,9 |

1,8 |

|

Творог |

1243,7 |

29,3 |

|

Сливки |

240,4 |

27,10 |

|

Продукты кисломолочные (кроме сметаны) |

4528,1 |

21,94 |

|

Сметана |

1527,2 |

35,88 |

|

Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные |

52,1 |

1,87 |

|

* Имеются в виду поставки в Архангельскую, Мурманскую области, республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ. Рассчитано по: Ввоз и вывоз товаров и продукции по Вологодской области в 2017 году: стат. бюл. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. |

||

и Мурманскую области, республики Коми и Карелию удельный вес поставок продукции из Вологодской области (с учетом перепродажи ранее приобретенной на стороне продукции) незначителен – порядка 4 и 1% соответственно5, что позволяет гово- рить о возможностях наращивания поставок на рынки отмеченных регионов. При этом повышение объемов вывоза продовольствия в регионы ЕСР должно быть обеспечено не путем переориентации и, соответственно, ухода с рынков Московской,

Таблица 3. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции в 2017 году

Наименование продукции Доля используемой среднегодовой мощности, % Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых), парные, остывшие или охлажденные 22,0 Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 36,8 Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания 48,2 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные 63,8 Молоко, кроме сырого 66,5 Сливки 94,1 Молоко и сливки сухие, сублимированные 53,8 Масло сливочное и пасты масляные 65,6 Сыры 47,0 Творог 57,0 Продукты молочные сгущенные 15,5 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 11,2 Составлено по: данные Вологдастата. URL:

Ленинградской областей (емкость потенциального рынка сбыта городов Москва и Санкт-Петербург охватывает более 50 млн человек – третью часть населения страны6), а путем целенаправленного наращивания объемов производства. В решении задачи по увеличению объемов экспорта продовольствия из Вологодской области на рынки Европейского Севера и его арктической зоны следует принимать во внимание и степень загрузки мощностей по переработке сельхозпродукции. По данным на 2017 год мощности организаций по выпуску отдельных видов продовольствия были недоиспользованы на 5,9–88,8% (табл. 3) , что представляет собой значительный резерв.

Таким образом, неполная загрузка мощностей перерабатывающих организаций Вологодской области, а также низкий удельный вес продукции региона в поставках продовольствия на рынок Европейского Севера (с возрастающей емкостью, на наш взгляд) ставят вопрос об оценке ресурсных возможностей сельского хозяйства (отрасли, непосредственно производящей продукты питания и сырье для последующей переработки) и разработке мер их эффективного использования в сравнении с остальными регионами ЕСР в условиях возрастающего значения Севера и Арктики.

Отметим, что после перехода к рыночным условиям хозяйствования максимально сохранить объемы производства смогли лишь Вологодская область и Республика Коми, в то время как в остальных регионах ЕСР индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства сократился более чем на 70% (табл. 4) .

Анализ отрасли животноводства регионов ЕСР дает основание говорить о значительном сокращении объемов производства говядины – более чем на 77%, валового объема производства молока – более чем на 33% (табл. 5) , что обусловлено сокращением поголовья дойного и мясного стада (количество крупного рогатого скота снизилось с 1990 года в 10 раз) аграриев, не сумевших приспособиться к новым условиям. Однако практически во

Таблица 4. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, % к 1990 году

Территория Год 1990 2000 2010 2016 2017 Республика Карелия 100,0 47,2 37,6 28,7 26,1 Республика Коми 100,0 68,3 57,3 61,5 56,9 Архангельская область (вкл. Ненецкий автономный округ) 100,0 56,6 32,6 27,8 23,4 Вологодская область 100,0 72,3 49,4 52,0 46,2 Мурманская область 100,0 37,0 31,3 11,7 12,1 Источник: данные Росстата. URL:

Таблица 5. Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств

Территория Год 2018 год к 1990 году, % 1990 2000 2010 2018 Валовой объем производства молока, тыс. т Республика Карелия 176,2 85,7 68,4 62,8 35,6 Республика Коми 207,0 105,9 61,6 54,7 26,4 Архангельская область 391,6 173,1 122,7 126,3 32,3 Ненецкий автономный округ 11,5 6,0 3,4 3,6 31,3 Вологодская область 755,3 494,9 443 508,6 67,3 Мурманская область 82,0 26,9 28,1 17,5 21,3 Производство говядины (в убойном весе), тыс. т Республика Карелия 9,1 5,4 2,6 1,5 16,4 Республика Коми 13,9 10,8 4,3 2,0 14,4 Архангельская область 28,8 16,6 5,8 2,9 10,1 Ненецкий автономный округ 0,8 0,5 0,2 0,1 12,5 Вологодская область 54,7 30,1 19,0 12,5 22,5 Мурманская область 4,3 1,5 0,7 0,4 9,3 Производство яиц во всех категориях хозяйств, млн шт. Республика Карелия 260,7 140,5 59 7,9 3,03 Республика Коми 365,4 172,8 167,8 125,7 34,4 Архангельская область 467,4 154,8 248,6 47,3 10,12 Ненецкий автономный округ – – 0 0,1 – Вологодская область 475,4 538,3 587 499,7 105,11 Мурманская область 283,7 172,3 145,4 9,1 3,21 Источник: данные официального сайта ЕМИСС. URL:

всех регионах за 1990–2018 гг. существенно увеличился надой молока на одну корову: наибольший прирост отмечен в Архангельской (в 3 раза) и Вологодской (в 2,8 раза) областях. При этом в молочном животноводстве в количественном и качественном выражении среди регионов лидирует Воло- годская область (в среднем надой молока на одну корову в 2017 году составил 6944 кг; из реализованного молока в зачетном весе 98,05% высшего и первого сорта).

Как отмечают В.Н. Суровцев и Ю.Н. Никулина [9], устойчивое развитие молочного животноводства в России, динамичное увеличение объемов производства товарного молока предполагают расширение инвестиционных возможностей в регионах, обладающих не столько абсолютными, сколько сравнительными преимуществами. Регионы Нечерноземной зоны России (в т. ч. ЕСР) обладают преимуществами относительно европейских конкурентов (возможности концентрации производства молока и полноценная реализация эффекта масштаба) и конкурентов Черноземья России (более низкие финансовые затраты на модернизированных комплексах, масштабные незанятые площади под выращивание объемистой кормовой базы, кадровый потенциал, основанный на вековых традициях производства молока и др.). Также стоит отметить, что рост вероятности и глубины природно-климатических аномалий обусловливают дополнительные преимущества производства молока именно в умеренном климате, где вероятность потерь урожая кормовых культур в результате засух значительно ниже, как и риски снижения молочной продуктивности и воспроизводственных функций коров, появления теплового стресса животных по причине продолжительных аномально жарких периодов летом.

Согласно произведенным нами расчетам, при сохранении продуктивности коров на уровне 2018 года и восстановлении их поголовья на уровне 1990 года (с учетом ресурсов только лишь сельхозорганизаций) объемы производства молока могли бы составлять в Вологодской области 1508,93 вместо расчетных 511,48 тыс. т (фактически же, согласно ЕМИСС, было произведено 496,9 тыс. т молока от всех животных, в т. ч. коров, коз и проч.), в Архангельской – 870,19 вместо расчетных 106,62 тыс. т молока. Это подтверждает наличие возможностей, использование которых способно в будущем повысить значимость отрасли молочного животноводства регионов ЕСР. Однако восстановление поголовья скота явля- ется весьма трудной и длительной задачей, среди мероприятий по ее решению могут быть отмечены увеличение числа племенных заводов и племрепродукторов (так, в Вологодском районе 8 племзаводов и лишь 3 репродуктора); комплексная государственная поддержка содержания поголовья КРС для микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса (включающая организацию племенной работы, ветеринарное обслуживание и прочие дорогостоящие, функционально сложные виды работ по аналогии с практикой поддержки фермеров в Финляндии); модернизация устаревших и/или строительство новых молочных ферм, повторный ввод в эксплуатацию заброшенных пастбищ и прочие мероприятия, создающие благоприятные условия и возможности для наращивания поголовья и, в итоге, сбыта продукции животноводства.

Организации свиноводства и птицеводства сконцентрированы в Вологодской области и Республике Коми, где находится 48 и 34,03% поголовья свиней ЕСР, 62,16 и 30,56% птиц (на 1 января 2019 года); также в этих регионах, обладающих значительными площадями сухих пастбищ, сосредоточено поголовье мелкого рогатого скота (36,3 и 32,2% соответственно). Отметим, что во всех регионах за исключением Вологодской области наблюдалось снижение объемов производства яиц с 1990 года.

Качественно новые аспекты современного животноводства и птицеводства, а именно повышенная продуктивность по сравнению с советским периодом, технологичность процессов и их модернизация, создают благоприятные условия для ведения деятельности. Тем не менее, важно соблюдать баланс. Так, например, достижение продуктивности коров на уровне Канады и Финляндии позволит снизить удельные затраты на строительство зданий, покупку оборудования, получать дополнительные доходы и нарастить объемы поставок на рынок и т. д., однако потребует от российских аграриев дополнительных затрат на сбалансированное кормление, «ремонт» стада и ввод нетелей7. Развитие птицеводства имеет большие перспективы, особенно в Вологодской области, по причине близости сырья для производства кормов и наиболее мягких климатических условий. Однако в данном случае не должен возникнуть конфликт между направлением зерна и других сельскохозяйственных культур на корм птице, скоту, на дальнейшую переработку.

Таким образом, продолжение работ по сбалансированному повышению продуктивности животных и птиц в регионах ЕСР должно сочетаться с восстановлением поголовья в условиях наличия значительных площадей под увеличение масштабов производства. При этом создание малых и средних форм хозяйствования позволит снизить вероятность возникновения таких проблем, как болезни животных, падеж скота, загрязнение окружающей среды и т. д., характерных для мегаферм и крупных агрохолдингов.

Если потенциал развития молочного и мясного скотоводства, птицеводства, на наш взгляд, заключен в южных регионах ЕСР, в частности в Вологодской области, то арктическая зона Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа обладает потенциалом оленеводства, рыбоводства.

Растениеводство ЕСР главным образом ориентировано на удовлетворение нужд животноводства – производство кормов. Однако при анализе специализации региона можно отметить, что значимое место имеет и выращивание льна, ржи и др.

Одним из негативных последствий рыночных реформ в регионах ЕСР, отголоски которого проявляются до сих пор, можно назвать значительное сокращение валовых сборов зерна и зернобобовых (снижение в зависимости от регионов на 58–98%), картофеля (более чем 60%, за исключением Мурманской области), льноволокна (более чем на 70%; табл. 6 ) и т. д.

Анализ сельхозугодий регионов ЕСР позволяет говорить о незначительной их доле в общей площади земельных ресурсов с 90-х гг. прошлого века, варьируемой от 0,15% в Ненецком автономном округе до 10,02% в Вологодской области. В то же время структура угодий практически не изменилась, однако абсолютные величины площадей имели тенденцию к сокращению с 1991 года.

Однако за 1990–2018 гг. практически во всех субъектах ЕСР увеличилась урожайность зерновых – наибольший рост отмечен в Архангельской области (на 57%); урожайность картофеля – на 2–40% в зависимости от регионов, а льноволокна по сравнению с 2000 годом – на 38,3%.

Позитивное влияние на повышение урожайности основных выращиваемых в регионах ЕСР культур оказал научнотехнический прогресс. Но если урожайность, например, пшеницы яровой в Вологодской области за 1990–2018 гг. выросла с 14,9 до 15,2 ц/га (на 2%), то в провинции Манитоба8 – с 27 до 40 ц/га (на 48%). Урожайность ржи за 2000–2018 гг. в Вологодской области увеличилась в 1,6 раза, в провинции Манитоба – в 1,5 раза. Пропорции схожи, однако в абсолютных показателях урожайность в 2018 году в российском регионе в 2,5 раза меньше. Вместе с тем, по данным

Таблица 6. Производство сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств, тыс.

Территория Год 2018 год к 2017 году, % 2018 год к 1990 году, % 1990 2000 2010 2016 2017 2018 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур Республика Карелия 8,5 18,03 2,32 н. д. н. д. н. д. – – Республика Коми 5,7 5,01 0,16 0,09 0,07 н. д. – – Архангельская область 987,3 98,48 34,47 45,88 15,74 20,02 127,19 2,03 Вологодская область 3822,20 2203,40 1535,68 2224,88 1391,90 1630,06 117,11 42,65 Мурманская область 3,7 н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. – – Валовой сбор картофеля Республика Карелия 1060,90 938,85 618,83 343,43 325,2 352,59 108,42 33,23 Республика Коми 1275,40 2188,75 766,5 634,24 354,82 543,54 153,19 42,62 Архангельская область 1669,70 3759,17 1125,11 1076,74 617,69 918,15 148,64 54,99 Вологодская область 3223,20 4815,21 1508,43 1772,86 1060,32 1611,44 151,98 50,00 Мурманская область 35,1 211,55 80,42 58,25 52,54 46,72 88,92 133,11 Валовой сбор льноволокна Вологодская область 70,6 38,7 33,9 34,48 19,4 26,16 134,85 37,05 Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта Республика Карелия 173,1 273,89 198,11 108,8 115,87 113,03 97,55 65,30 Республика Коми 202,6 341,74 202,2 229,12 167,99 200,6 119,41 99,01 Архангельская область 274,3 705,06 325,04 325,17 242,93 264,9 109,04 96,57 Вологодская область 578,2 1343,52 486,85 566,79 543,22 522,22 96,13 90,32 Мурманская область 72,6 43,33 9,02 3,89 3,03 4,86 160,40 6,69 Источник: данные официального сайта ЕМИСС. URL:

Евростата9, в развитых северных европейских странах значение данного показателя уже в 2016 году было выше в 2–2,5 раза, чем в регионах ЕСР в 2018 году.

Несмотря на некоторые успехи, в растениеводстве остается сложной ситуация с обеспечением отрасли минеральными и органическими удобрениями. Количество внесенных под посевы минеральных и органических удобрений за 2000–2016 гг. снизилось во всех субъектах ЕСР на 60–85 и 1–40% соответственно (кроме Вологод- ской и Архангельской областей). Недостатки агротехнической обработки земель (например, из-за малого объема известкования, площадь которого за 1992–2018 гг. уменьшилась на 99%10, продолжается процесс подкисления почв в Вологодской об-ласти11) и неполное насыщение почв веществами (неоптимальное обеспечение почв Вологодской области подвижным фосфором и обменным калием, микроудобрениями, содержащими серу, медь, цинк и т. д.) также оказали влияние на функционирова- ние растениеводства. При этом в процессе выполнения задач по увеличению объемов производства, урожайности сельхозкультур и улучшения их качества ведущее место отводится именно мероприятиям по повышению плодородия почв, что особо важно для нечерноземных регионов.

В целом, по данным ФГБУ Агрохимцентр «Вологодский», в Вологодской области преобладает пашня со слабой окультуренностью почв (в 2017 году 63,3%, или 311,9 тыс. га); с хорошей окультуренностью в регионе лишь 6,1% пашни. Для главного сельскохозяйственного субъекта ЕСР данные факторы являются первостепенными причинами «недоиспользования» и даже постепенной потери имеющегося потенциала.

Таким образом, необходимо отметить неоднозначность процессов, протекающих в растениеводстве и животноводстве. Так, например, рост объемов валовых сборов урожая сдерживается недостаточным внесением удобрений, снижением посевных площадей. Не позволяет увеличить объемы производства молока сокращение поголовья стада – тенденция, которую удалось только лишь приостановить. То есть существуют барьеры, обусловленные технологическими, институциональными, организационными составляющими, снижающие эффективность аграрного производства.

Современное интенсивное ведение сель-хозпроизводства предусматривает обновление техники и технологий, модернизацию производства темпами на уровне среднемировых, поскольку достижения НТП позволяют раскрывать новые резервы, использовать потенциал отрасли с минимальным негативным влиянием на окружающую среду. Нельзя не согласиться, что подход к оценке технического потенциала с позиции лишь количественных характеристик материально-вещественных средств труда устарел [10], поскольку в большинстве своем 2–3 современных комбайна вполне могут заменить более 10 тех- нологических предшественников. В связи с этим статистические данные о количестве тракторов на пашню, количестве комбайнов, приходящихся на посевы, и проч. без учета их мощностей, затрат на обслуживание, количества обслуживающего единицу техники персонала и т. д. не дают полного и качественного представления о потенциале в рамках комплексных исследований.

Косвенно характеризует рынок техники и динамику процесса модернизации коэффициент обновления. Как отмечал д-р экон. наук А.А. Полухин [11], процесс обновления парка техники в России осуществляется достаточно медленно – срок полезного использования тракторов, комбайнов, посевных комплексов и другой мобильной, навесной и прицепной техники составляет от 3 до 7 лет, что требует создания условий, при которых коэффициент обновления должен составлять от 33 до 14%. Другие исследователи считают нормативным коэффициент обновления на уровне 10–12%, в то время как в 2018 году этот показатель в регионах ЕСР варьировался от 1,6 до 7,7%.

Способность и готовность аграриев внедрять новые технологии, использовать новую технику и своевременно обновлять парк машин ограничиваются дорогостоящими кредитами (за счет собственных средств обеспечить технические нововведения достаточно сложно). Так, например, уменьшение количества тракторов в расчете на 1000 га пашни обусловлено именно сокращением количества техники аграриев (табл. 7) : за 2008–2018 гг. в 1,9 раза в Республике Коми, в 1,7 раза – в Архангельской и Вологодской областях. Соответственно, нагрузка пашни на один трактор в регионах ЕСР увеличилась более чем в 3 раза.

Отметим, что этот факт (уменьшение количества техники и повышение нагрузки) воспринимался бы положительно, если бы постепенная замена техники происходила на новую, высокопроизводительную.

Таблица 7. Количество тракторов на 1000 га пашни, шт.

|

Территория |

Год |

2018 год к 2017 году, % |

2018 год к 1990 году, % |

|||||

|

1990 |

2000 |

2005 |

2010 |

2017 |

2018 |

|||

|

Республика Карелия |

33,1 |

21,7 |

17,5 |

13,3 |

8,1 |

7,6 |

93,83 |

22,96 |

|

Республика Коми |

53,5 |

32,6 |

18,9 |

20,8 |

12,2 |

11,9 |

97,54 |

22,24 |

|

Архангельская область |

39,1 |

21,9 |

11,7 |

8,6 |

5,9 |

5,5 |

93,22 |

14,07 |

|

Вологодская область |

21,2 |

14,7 |

10,2 |

9 |

5,8 |

5,6 |

96,55 |

26,42 |

|

Мурманская область |

н. д. |

26,8 |

14,3 |

13,8 |

5,8 |

10,6 |

182,76 |

– |

Источник: данные официального сайта ЕМИСС. URL:

Таблица 8. Наличие исправной сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях на 1 января, шт.

|

Территория |

Год |

2019 год к 2016 году, % |

2019 год к 2008 году, % |

|||

|

2008 |

2010 |

2016 |

2019 |

|||

|

Республика Карелия |

н. д. |

487 |

315 |

352 |

111,75 |

– |

|

Республика Коми |

880 |

838 |

761 |

778 |

102,23 |

88,41 |

|

Архангельская область |

1432 |

1329 |

н. д. |

1086 |

– |

75,84 |

|

Вологодская область |

н. д. |

3297 |

2632 |

2825 |

107,33 |

– |

|

Мурманская область |

н. д. |

118 |

108 |

78 |

72,22 |

– |

Источник: данные официального сайта ЕМИСС. URL:

Таблица 9. Энергообеспеченность в расчете на 100 га посевной площади, л.с.

|

Территория |

Год |

2018 год к 2017 году, % |

2018 год к 2000 году, % |

||||

|

2000 |

2010 |

2016 |

2017 |

2018 |

|||

|

Республика Карелия |

896 |

694 |

712 |

690 |

566 |

82,03 |

63,17 |

|

Республика Коми |

891 |

1 100 |

729 |

709 |

711 |

100,28 |

79,80 |

|

Архангельская область |

705 |

562 |

567 |

573 |

563 |

98,25 |

79,86 |

|

Вологодская область |

437 |

380 |

353 |

343 |

338 |

98,54 |

77,35 |

|

Мурманская область |

5792 |

2263 |

1400 |

1317 |

1202 |

91,27 |

20,75 |

Источник: данные официального сайта ЕМИСС. URL:

Однако на практике ситуация в большинстве случаев противоположна (например, купленные в 2008 году аграриями Между-реченского района Вологодской области тракторы были старше 20 лет [12]).

Уменьшение количества исправной сельхозтехники значительно увеличивает трудо- и энергозатраты организаций, снижает энергообеспеченность производственного процесса (табл. 8, 9), усложняет сбор урожая, провоцирует рост потерь в производстве, снижает привлекатель- ность отрасли для молодых работников, например механизаторов и операторов.

Можно сказать, что процесс «старения» происходит и в кадровом составе отрасли. Доля руководителей сельхозорганиза-ций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) в возрасте 50 лет и более, согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, составила 38,46% в Мурманской области, 44,83% – в Вологодской области, 50% – в Архангельской области, 60 и 61,11% – в республиках

Коми и Карелии соответственно. В совокупности постоянных работников преобладают люди зрелого возраста (30–59 лет у мужчин, 30–55 – у женщин). Опыт хозяйствования, практические навыки работников с многолетним стажем вкупе со знаниями современных передовых технологий производств, которые получают молодые специалисты в образовательных учреждениях регионов, являются значимым фактором развития отрасли. Однако молодое поколение, получая профильное аграрное образование, часто трудится в более прибыльных и технически совершенных отраслях, имеющих определенный престиж в обществе. Так, основной отток сельского населения приходится на людей молодого возраста (пик отмечается в возрасте 18 лет – массовая миграция в вузы), в то время как в потоке прибывших немного выше доля лиц в возрасте 35 лет и старше [13]. Удержать молодежь в сельской местности в целях ведения аграрного производства до сих пор удается только некоторым республикам, южным краям и областям и пригородам крупных центров (например Московской, Ленинградской областям) [14].

Возврат сельскому хозяйству общественного признания, создание высокотехнологичных рабочих мест, позволяющих реализовать положительные и амбициозные устремления людей, могут стать предпосылками устойчивого развития отрасли в удаленных районах, обеспечения управляемости большими северными территориями и более равномерного размещения трудовых ресурсов.

На пути достижения этих целей имеется ряд проблем: увеличивающийся разрыв в оплате труда в аграрном производстве даже в рамках одного региона (среднемесячный доход одного работника Вологодской области в 2017 году варьировался от 9,6 тыс. руб.

в Бабушкинском районе до 31,0 тыс. руб. в Грязовецком12), а также в сравнении с отраслями промышленности и сферой услуг; неразвитая социальная сфера и инфраструктурные проблемы сел (особенно низкий уровень благоустройства в Вологодской области характерен именно для сельской местности – Кичменгско-Городецкого, Никольского, Бабушкинского, Верховажского районов [15]); значительная сезонность работ и др.

Помимо уменьшения доли занятых, в отрасли отмечается и снижение качества профессиональной подготовки кадров. В частности, в настоящее время наблюдается сокращение количества работников с высшим образованием, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций практически во всех регионах, за исключением Республики Коми (табл. 10).

Следствием снижения привлекательности и мотивации работы в отрасли как для молодых специалистов, так и для более опытных работников является проблема обновления кадров, что в определенной мере провоцирует снижение качества управления и организации труда в сельском хозяйстве, в итоге – сокращение экономической отдачи производства.

Выводы

Несмотря на положительные моменты, последовавшие за рыночными реформами 90-х гг. прошлого века, сельское хозяйство регионов ЕСР оказалось в сложном положении. На данный момент аграрии не обеспечивают население продовольствием в необходимом объеме, хотя потенциал, несомненно, есть. Уровень экономической и физической доступности продовольствия для людей, особенно в северных и арктических регионах, не позволяет считать удовлетворительным качество жизни на данных территориях. Од-

Таблица 10. Численность работников с высшим профессиональным образованием, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, чел.

|

Территория |

Год |

2018 год к 2014 году, % |

||||

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

||

|

Архангельская область |

414 |

407 |

410 |

208 |

299 |

72,22 |

|

Вологодская область |

1 465 |

1 447 |

1 425 |

1 424 |

1 426 |

97,34 |

|

Мурманская область |

111 |

111 |

111 |

87 |

71 |

63,96 |

|

Республика Карелия |

234 |

483 |

489 |

415 |

225 |

96,15 |

|

Республика Коми |

398 |

649 |

615 |

619 |

586 |

147,24 |

Источник: данные официального сайта ЕМИСС. URL: нако, субъекты ЕСР обладают значительным потенциалом сельхозпроизводства, сохранившимся в годы перестройки.

Исследование подтвердило, что Вологодская область выделяется на фоне остальных субъектов ЕСР имеющимися ресурсами, сохранившимися в большей степени, чем в других регионах, возможностями и перспективами для развития аграрного производства. В то же время существует ряд проблем на пути интенсивного развития сельского хозяйства.

Развитие отрасли региона с целью повышения уровня обеспечения продовольствием ЕСР и его арктической зоны потребует значительных затрат, а также учета рисков, обусловленных необходимостью одновременного решения экономических, экологических, социальных проблем, обеспечения производственного процесса современной техникой и новыми технологиями, корректировки существующей организации сельхозпроизводства на северных территориях и региональной политики в области АПК и сельских территорий. В связи с этим к основным задачам на среднесрочную и долгосрочную перспективу относятся создание на территории ЕСР организационных, экономических и социальных условий и институтов, способствующих повышению конкурентоспособности областной продукции и укреплению ее позиций на межрегиональных рынках, и осуществление комплекса мер, направлен- ных на обеспечение устойчивого функционирования отрасли, наращивание производственного потенциала до оптимальных объемов, модернизацию производства, укрепление сельских территорий как основных ареалов аграрного производства.

На наш взгляд, требуются качественное переосмысление существующих отношений в сельском хозяйстве и векторов его развития, переориентация на новые рынки сбыта с учетом стратегических приоритетов России в Арктике и возможностей Вологодской области по удовлетворению спроса не только на продукцию металлургии и химической промышленности, лесопромышленного комплекса, но и на продукцию сельского хозяйства. Однако стоит отметить, что в настоящее время в нормативноправовых актах, программно-целевых документах Вологодской области, регламентирующих вопросы функционирования АПК, сельского и рыбного хозяйства, не нашел четкого отражения «арктический вектор». Ориентация на него сельхозтоваропроизводителей служит предпосылкой возникновения новых рынков сбыта и импульсом для развития.

Таким образом, Вологодская область, обладая ресурсами и возможностями по наращиванию масштабов и интенсивности аграрного производства, является основным сельскохозяйственным регионом ЕСР, способным удовлетворять потребности населения в качественных продуктах питания.

Список литературы Роль сельского хозяйства Вологодской области в обеспечении продовольствием европейского севера России

- Young O.R. The age of the Arctic. Foreign Policy, 1985, vol. 61, pp. 160–179.

- Научные основы модернизации промышленности Севера и Арктики России / под науч. ред. В.А. Цукермана. Апатиты: КНЦ РАН, 2018. 220 с.

- Север и Арктика в новой парадигме мирового развития: актуальные проблемы, тенденции, перспективы: науч.-аналит. докл. / под науч. ред. В.С. Селина [и др.]. Апатиты, 2016. 420 с.

- Никифорова Н.А., Карапетян Т.А., Доршакова Н.В. Особенности питания жителей Севера (обзор литературы) // Экология человека. 2018. № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pitaniya-zhiteley-severa-obzor-literatury (дата обращения 21.10.2019).

- Иванов В.А., Лаженцев В.Н. Модернизация аграрного сектора экономики северных и арктических территорий (на примере Республики Коми) // Экономика региона. 2014. № 2. С. 220–229.

- Иванов В.А. Условия и возможности реализации потенциала сельского хозяйства зоны Севера // Арктика и Север. 2019. № 35. С. 25–45. URL: http://www.arcticandnorth.ru/article_index_years.php?ELEMENT_ID=335092

- Продовольственная безопасность региона / Т.В. Ускова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. 102 c.

- Ускова Т.В., Селименков Р.Ю., Чекавинский А.Н. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тенденции, перспективы. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 136 с.

- Суровцев В.Н., Никулина Ю.Н. «Молочный пояс»: проблемы формирования и эффективность развития в Нечерноземной зоне Российской Федерации. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. 115 с.

- Середа Н.А. Сущность технического потенциала сельского хозяйства и методологические подходы к его оценке // European science review. 2014. № 5–6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-tehnicheskogo-potentsiala-selskogo-hozyaystva-i-metodologicheskiepodhody-k-ego-otsenke (дата обращения 04.07.2019).

- Полухин А.А. Оценка технологического развития сельского хозяйства: технологический аспект // RJOAS. 2017. № 6 (66). С. 23–36. URL: https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-06.02 (дата обращения 20.10.2019).

- Чекавинский А.Н., Советов П.М. Проблемы использования научно-технических достижений в сельском хозяйстве / под науч. рук. П.М. Советова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 164 с.

- Нефедова Т.Г., Мкртчян Н.В. Региональные различия размещения и прогноза трудовых ресурсов сельского хозяйства России // Проблемы прогнозирования. 2018. № 1 (166). С. 85–98.

- Нефедова Т.Г. Поляризация пространства России: ареалы роста и «черные дыры» // Экономическая наука современной России. 2009. № 1. С. 62–77.

- Кожевников С.А. Комплексная оценка состояния жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 6 (30). С. 225–234.