Роль soft skills в развитии конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса

Автор: Дмитриенко О.В., Колыванова Л.А., Лазарев А.В.

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 1 (100) т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

В современном мире профессиональное образование будущих педагогов переходит на новый уровень, где развитие гибких навыков в процессе обучения в вузе становится важной составляющей их дальнейшей реализации в трудовой деятельности. В статье особое внимание уделяется вопросам внедрения компетенций, таких как soft skills и hard skills, в образовательную деятельность студентов, что способствует их личностному и профессиональному становлению. Авторы рассматривают влияние soft skills на создание благоприятной образовательной среды, эффективное обучение и воспитание подрастающего поколения, а также их роль в развитии конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Подчеркивается значимость гибких навыков, таких как коммуникация, сотрудничество, саморазвитие и ориентация на результат, для успешного взаимодействия между педагогами, обучающимися и родителями, которое особенно важно при построении эффективного образовательного процесса. Приводится анализ исследований, демонстрирующих взаимосвязь между уровнем развития soft skills и качеством взаимодействия в образовательной сфере. Статья обосновывает необходимость формирования soft skills у студентов педагогических вузов как важного условия успешной профессиональной деятельности, направленной на улучшение образовательной среды и участие всех субъектов образовательного процесса в создании комфортной системы взаимодействия.

Универсальные компетенции, студенты, профессиональное обучение, вуз, конструктивное взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/148331014

IDR: 148331014 | УДК: 378.4 | DOI: 10.37313/2413-9645-2024-27-100-23-30

Текст научной статьи Роль soft skills в развитии конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса

EDN: VTJPCG

Введение. Интеграция в профессиональном образовании в последние годы привела к кардинальной трансформации системы высшего профессионального образования. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», целью высшего профессионального образования является обеспечение «подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогического воспитания»1, что определяет в дальнейшем стратегию и тактику образовательной деятельности вуза в системе непрерывного многоуровневого образования.

На данный момент, в условиях изменяющегося современного мира, работодатели формируют требования к потенциальным кандидатам на вакантные должности. Как показывает опрос, проведенный

Society for Human Resource Management в 2019 г., «три четверти работодателей с большим трудом находят молодых специалистов с гибкими навыками «soft skills», в которых так нуждаются организации» [Wilkie D.]. Именно поэтому вопрос формирования данных навыков особенно актуален на сегодняшний день.

По утверждению президента Российской Федерации В.В. Путина, принимавшего участие в сессии «Молодежь 2030. Образ будущего», «конкурентоспособный специалист – это не тот, кто обладает набором определенных знаний и умений, а тот, кто обладает soft skills, как креативными, так и плановыми, и другими видами мышлений»1.

ΧΧΙ в. – век развития гибких технологий, а именно soft skills-компетенций. Перестройка системы общества на новый уровень приводит к тому, что начинающие специалисты обязаны обладать не только «профессиональными навыками» (hard skills), но и «универсальными компетенциями» (soft skills), которые в дальнейшем будут направлены на их личностное развитие в области трудовой деятельности.

История вопроса. Набор навыков, как отмечают не только исследователи (Е.А. Гайдученко, А.В. Ма-рушева [2], В.А. Давидова [3] и др.), но и работодатели, трудоустраивающие выпускников вузов, разделяется на soft skills (мягкие навыки) и hard skills (твердые навыки). При анализе учебно-методической литературы было выявлено, что универсальной трактовки soft skills и hard skills на данный момент не существует. Изучением развития «мягких» и «твердых» навыков в разное время занимались как отечественные (С.В. Мамаева [6], О.В. Сосницкая [7], Д.А. Татаурщикова [8]), так и зарубежные (D. Wilkie [11]) ученые, которые по-разному трактовали данное понятие. Это объясняется тем, что у каждого ученого существует своя область исследования проблемы, и именно с этой точки зрения каждый из них дает такое определение, которое им ближе (табл. 1).

Таб. 1. Контент-анализ трактовок «soft skills» и «hard skills» (Content analysis of interpretations of «soft skills» and «hard skills»)

|

Авторы |

Трактовка soft skills |

Трактовка hard skills |

|

Е.А. Гайдученко, А.В. Марушева |

Понятие «soft skills» связано с тем, «каким образом люди взаимодействуют между собой, эти навыки в равной степени необходимы как для повседневной жизни, так и для профессиональной деятельности». |

|

|

В.А. Давидова |

Soft skills (мягкие навыки) рассматриваются как «приобретенные навыки, которые получил будущий специалист через дополнительное образование и свой жизненный опыт с целью дальнейшего развития в профессиональной деятельности». |

Hard skills – это «навыки, связанные непосредственно с ремеслом и той деятельностью, которой занимается человек». |

|

С.В. Мамаева |

Soft skills – это «личностные качества, которые обеспечивают самостоятельность принятия решений и управление». |

|

|

О.В. Сосницкая |

Soft skills – это «коммуникативные и управленческие таланты человека, к которым относятся: умение убеждать, лидировать, управлять, делать презентации, находить нужный подход к людям, способность разрешать конфликтные ситуации, ораторское искусство - в общем, те качества и навыки, которые можно было бы назвать общечеловеческими, а не те, который присущи людям определенной профессии». |

1 Выступление В.В. Путина на сессии «Молодежь – 2030. Образ будущего», прошедшей в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. – URL: (дата обращения: 20.01.2025).

|

Д.А. Татаурщи- кова |

Soft skills (мягкие навыки) – это «унифицированные навыки и личные качества, которые повышают эффек- 1 тивность работы и взаимодействия с другими людьми. К этим навыкам относится: управление личным развитием, умение оказать первую помощь, умение грамотно управлять своим временем, умение убеждать, навык ведения переговоров, лидерство и т.д.». |

Hard skills – это «навыки, связанные с техникой исполнения, которые можно наглядно продемонстрировать». |

|

В.И. Шипилов |

Soft skills – это «социально-психологические навыки: коммуникативные, лидерские, командные, публичные и др., которые могут пригодиться в большинстве жизненных ситуаций, связаны с тем, каким образом люди взаимодействуют между собой». |

Таким образом, контент-анализ трактовок «soft skills» и «hard skills» показал, что soft skills или мягкие навыки – это умение выстраивать рабочие процессы, оценивать свои возможности и работать в команде, а hard skills или жесткие навыки – это профессиональные и технические умения.

Стоит отметить, что данные аспекты взаимосвязаны: специалист может быть организованным и ответственным, но если он не обладает специальными техническими навыками, то не сможет полностью реализоваться как высококвалифицированный. Это подтверждают статистические данные, приведенные Ч.Р. Манном и опубликованные в 1918 г. Фондом Карнеги, которые показывают, что 75% успеха на работе достигается благодаря хорошо развитым мягким навыкам, и только 25% успеха обусловлено техническими (жесткими) навыками и знаниями [Клаус П., с. 1-9 ]. Итак, почти на протяжении 100 лет мягкие навыки специалиста имеют решающее значение для развития его успеха. И.В. Канардов [Канардов И.В.] приводит свою сравнительную характеристику soft skills и hard skills (табл. 2).

Таб. 2. Сравнительные характеристики soft skills и hard skills (Comparative characteristics of soft skills and hard skills)

|

Компетентность |

Компетенции |

|

Экспертиза |

Ценности |

|

Технические знания/квалификация |

Релевантный действиям поведенческий паттерн |

|

Критичны в краткосрочной перспективе |

Критичны в долгосрочной перспективе |

|

Развитие происходит быстрее |

Развитие происходит медленнее |

|

С меньшим усилием и гарантированным результатом (при соблюдении базовых критериев: мотивации и др.) |

С большим усилием, достижение требуемого уровня не гарантировано («предел» компетенций, глубокая интеграция в структуре личности) |

|

В специфических условиях подвержены обратному развитию |

По мнению С.Н. Бацунова, «hard skills – это способности, благодаря которым возможно решение задач техническими навыками, демонстрированными наглядно, а soft skills – это качества, описывающие готовность специалистов к труду в любой ситуации, произошедшей на рабочем месте» [Ба-цунова С.Н., с. 198-207] (рис. 1).

В своих исследованиях Д.Д. Татаурщикова отмечает, что «чем выше специалист поднимается по карьерной лестнице, тем большее количество мягких навыков, ему необходимо использовать» [Та-таурщикова Д.Д.], в то время, как Ф.А. Лукьянов подчеркивает, что «мягкие навыки – это одно из определений эмоциональных компетенций (эмоционального интеллекта), без которых никогда не добиться успеха ни в жизни, ни в работе и soft skills относится к жизненным навыкам» [Лукьянов Ф.А.].

Целью исследования является обоснование эффективности внедрения soft skills в современные системы профессионального образования с целью применения их в дальнейшей трудовой деятельности.

Рис. 1 . Сравнительная характеристика hard skills и soft skills компетенций, которыми должны обладать будущие специалисты (Comparative characteristics of hard skills and soft skills competencies that future specialists should possess)

Работа с оборудованием

Управление процессами

Анализ и цифры

Ощущения и экспертиза

Технологии Регламенты Стандарты

Искусство Интуиция Опыт

Методы и материалы исследования. Как известно, центральное место в процессе развития soft skills будущих педагогов занимает внеучебная деятельность, которая позволяет создать условия для их самореализации и развития командной работы в коллективе, формируя, таким образом, между ними бесконфликтные и доверительные отношения. В Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ) внеучебной деятельности уделяется особое внимание, в результате чего создаются все необходимые условия для ее реализации студентами в самых различных направлениях, что приводит к развитию определенных качеств личности, необходимых для их дальнейшей профессиональной практики. Студенты получают возможность раскрыть свой потенциал в следующих направлениях:

-

- творческая деятельность (постановка творческих номеров, участие в фестивалях и т. д.);

-

- общественная деятельность (волонтерство, членство в студенческих отрядах и т. д.);

-

- научная деятельность (разработка научных проектов, участие в кружках и т. д.);

-

- медиадеятельность (фото/видео-сопровождение мероприятий, ведение групп в соцсетях и т.д.);

-

- спортивная деятельность (участие в спортивных событиях университета и т. д.).

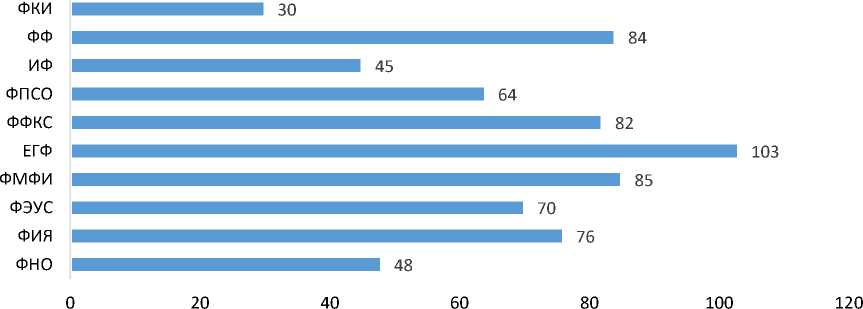

С целью достижения обозначенной выше цели была проведена диагностика среди студентов университета, в которой приняли участие 687 студентов ΙΙΙ курсов с 10 факультетов.

В ходе исследования была разработана анкета оценки уровня развития soft skills студентов ΙΙΙ курсов по следующим направлениям внеучебной деятельности: творческой, общественной, научной, спортивной и медиадеятельности. Анкета содержала 38 вопросов с различными вариантами ответов, которые студенты выбирали на свое усмотрение. В результате проведенного исследования было выявлено, что наиболее активными в опросе являются студенты естественно-географического факультета (ЕГФ) – 103 чел., факультета математики, физики и информатики (ФМФИ) – 85 чел. и факультета физической культуры и спорта (ФФКС) – 82 чел. (рис. 2). На начальном этапе исследования приоритетными направлениями внеучебной деятельности для будущих педагогов являлись творческая – 28% и общественная – 26% деятельности, в то время как спортивной и медиадеятельностью были заинтересованы по 16% студентов; желание заниматься научной деятельностью проявили всего лишь 14% опрошенных.

Результаты исследования . Наиболее творческими студентами среди всех факультетов, оказались респонденты филологического (ФФ) (59%) и естественно-географического (ЕГФ) (55%) факультетов.

Кроме того, студенты данных факультетов также проявили повышенный интерес к научной деятельности, 27% и 52% соответственно, в то время как медийная деятельность была развита у респондентов с факультета экономики, управления и сервиса (ФЭУС) (36%) и филологического факультета (42%). Наиболее ориентированными на спортивную деятельность студентами, как и предполагалось, оказались обучающиеся факультета физической культуры и спорта – 74%, а также факультета математики, физики и информатики – 39%. Лидирующие позиции в общественной деятельности были отмечены среди студентов факультета психологии и специального образования (ФПСО) (49%) и естественно-географического факультета (52%).

Рис. 2 . Результаты анкетирования студентов очной формы обучения СГСПУ (Results of the survey of full-time students of Samara State University of Social Sciences and Education)

факультеты СГСПУ

На итоговом этапе экспериментальной работы, включающем проведение диагностического исследования будущих педагогов после применения в образовательном процессе гибких технологий (адаптивных и интерактивных платформ, коллаборации, технологий VR/AR и др.), ориентированных на студентов педагогического вуза, с целью обеспечения эффективного взаимодействия между всеми участниками учебно-воспитательного процесса в соответствии с индивидуальными контекстами обучающихся были определены сформированные профессиональные качества, необходимые для дальнейшей их трудовой деятельности (рис. 3).

Рис. 3 . Показатели сформированных профессиональных качеств, необходимых для дальнейшей трудовой деятельности студентов (Indicators of formed professional qualities necessary for further work activity of students)

29%

ШЖШЖЖШЖЖ1 21%

21%

ШЖЖШЩ 14%

Ориентация на результат

Карьера

Сотрудничество

Саморазвитие

Коммуникативность

20%

ШЖШШМЖЖМ 24%

18% жжжжм 19%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

0 КГ □ ЭГ

Из полученных результатов можно констатировать, что у будущих педагогов контрольной группы на высоком уровне сформировано профессиональное качество, направленное на саморазвитие (24%), в то время как респонденты экспериментальной группы ориентированы на результат (29%), что демонстрирует различия в их внутренней мотивации и целеполагания, а также различия в процессе самосовершенствования и достижения конкретных целей в рамках профессиональной подготовки.

Исходя из того, что студенты естественно-географического факультета, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), проявляют повышенный интерес к общественной и творческой деятельности, было решено применить полученные гибкие навыки на практике с целью развития коммуникативного взаимодействия между субъектами образовательного процесса. Педагогическая практика студентов СГСПУ проводилась в школе № 26 г.о. Самара, в которой принимали участие обучающиеся среднего звена. Одной из задач будущих педагогов стало организация эффективного взаимодействия школьников среднего возраста с субъектами образовательного процесса.

Взаимодействие с родителями студентов, проходящими педагогическую практику в школе, осуществлялось различными способами, с учетом применения гибких технологий, таких как моделирование реальных ситуаций и развитие навыков решения проблем, с которыми наиболее часто сталкиваются их дети в процессе обучения; привлечение к совместной деятельности (проектной, общественной, творческой и др.); использование цифровых инструментов для проведения различных опросов с целью получения обратной связи и др.

В процессе проведенного исследования будущими педагогами было выявлено, что родители школьников охотно принимают участие в организации образовательной деятельности своих детей, что говорит об их заинтересованности в конструктивном взаимодействии с ними. Особое внимание родители уделяют помощи классному руководителю (участие в мероприятиях, проводимых в классе и школе, организация выездных мероприятий, соревнований, конкурсов, конференций, работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и др.); улучшению успеваемости школьников; социально-эмоциональному развитию детей для формирования благоприятную атмосферу в классе. Родители активно взаимодействуют с преподавателями как в очном формате, так и с применением цифровых технологий.

Выводы. Таким образом, практическое применение soft skills в современном профессиональном образовании обусловлено стремлением повысить эффективность профессиональной деятельности будущих педагогов, их способностью к командной работе, управлению проектами и решению конфликтных ситуаций. Кроме того, важное значение в организации современного образовательного процесса имеет развитие у студентов таких качеств, как коммуникабельность, ответственность, критическое мышление и умение своевременно решать актуальные вопросы, возникающие в процессе осуществления профессиональной деятельности.