Роль современного педагога в формировании устойчивого гражданского общества

Бесплатный доступ

С акцентом на актуализацию идей отечественного педагога К.Д. Ушинского рассмотрена проблема эффективности воспитания, включая патриотическое воспитание. Отмечен негатив формального отношения к организации воспитательных мероприятий как барьер в формировании гражданского общества в России. Предложены варианты позитивного влияния на сложившуюся ситуацию.

Воспитание, патриотическое воспитание, гражданское общество, событийность.

Короткий адрес: https://sciup.org/14123869

IDR: 14123869

Текст статьи Роль современного педагога в формировании устойчивого гражданского общества

Образовательная система, функционируя в течение долгого времени статично, столкнулась с динамикой современного мира, связанной, в том числе, с началом четвертой промышленной революции. Так, информационно-коммуникационная сеть «Интернет» сделала информацию общедоступной и открыла широкие возможности для инноваций в образования, пошатнув монополию образовательных организаций на обучение.

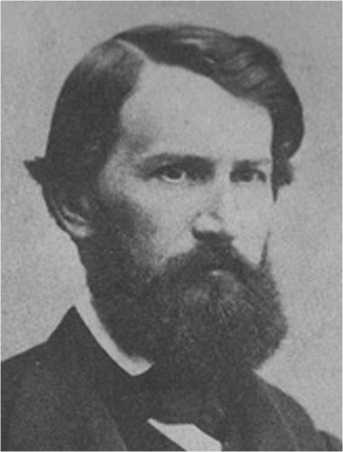

Однако воспитание Человека и гражданина с опорой лишь на возможности онлайн-простран-ства не представляется возможным [цит. по 2, с. 177]. Ибо, как отмечал основатель российской научной педагогики К.Д. Ушинский, в честь 200-летия которого 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, воспитание личности требует примера другой личности, так как «только характером можно образовать характер».

Далее в статье мы рассмотрим взаимодействие учителя и учащегося в контексте патриотического воспитания, организуемого на основе принципа «событийности» как эмоциональном приобщении учащихся к смыслам. Вспомним в связи с этим, что К.Д. Ушинский писал: «Мы в... наших школах и даже вообще в народном образовании так мало подвигались последовательно вперед и так часто меняли самые основы и самые существенные требования, так часто перестраивали самый фундамент здания... что и теперь, через полтораста лет после Петра Великого, стоим в деле... народного образования почти при самом начале пути» [цит. по 2, с. 65].

Примечательно, что в российском контексте эти слова остаются актуальными. Так, один из экспертов в области образования пишет: когда у нас «приходит следующий министр – всех распускаем, разгоняем. В министерстве образования в двух соседних кабинетах по поводу одного и того же события можно услышать совершенно противоположные точки зрения» [7, с. 264]. Таким образом, недостаточная преемственность в деятельности, в том числе и в области воспитания, влияет на снижение эффективности образовательной деятельности в целом. Чтобы повысить устойчивость сложившейся парадигмы развития образования, необходимо ее поступательное эволюционное развитие, в том числе с использованием лучших практик дореволюционного и советского периодов истории России.

Патриотическое воспитание является основой стратегического развития государства, представляет собой целенаправленную деятельность педа- гогов и представителей гражданского общества по воспитанию преданности Отечеству, трансляции традиционных духовно-нравственных ценностей, знаний об истории страны и ее достижениях, воспитанию активной гражданской позиции.

Однако в некоторых исследованиях показано, что перечисленные выше показатели, по которым оценивается успешность патриотического воспитания, далеко не достигнуты в современной России. Данные мониторингового исследования ВЦИОМ от 28 апреля 2022 г. свидетельствуют, что 92% граждан России считают себя патриотами, при этом только 50% считают, что быть патриотом – это, значит, не только любить Родину, но и работать, и действовать ради ее блага и процветания [9].

В то же время, проведенное Агентством «Михайлов и Партнеры. Аналитика» в мае-июне 2022 г. исследование среди подростков от 10 до 18 лет показало, что всего 64% респондентов считают себя патриотами, что фактически коррелирует с результатами исследования 2019 г., свидетельствуя о статичном положении дел в этом направлении [10].

Если обратиться к одному из исследований 2016 г., то по его итогам было установлено, что 20% россиян не имеют представления о содержании Конституции России, а 64% никогда ее не читали, но представляют ее общие положения; первые слова Государственного гимна смогли произнести 55% респондентов, а на вопрос о готовности защищать Отечество с оружием в руках положительно ответили лишь 52,7% граждан [12]. Также большинство граждан России высказались о своей принадлежности, скорее, к стране в целом, чем к району / населенному пункту, в котором они живут, что свидетельствует об относительной неустойчивости гражданского общества, показателем силы которого является проактивная деятельность граждан в целях преобразования, прежде всего, своего населенного пункта / района [12].

Опираясь на исследовательские данные, можно заключить, что существующая система воспитания (в том числе патриотического) требует совершенствования в целях решения стратегических задач, направленных на устойчивое развитие России. В 2021 г. заместитель Председателя Правительства РФ Т.А. Голикова, комментируя федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», заявила о том, что к 2024 году патриотическим воспитанием удастся охватить 72% молодежи, а «к 2030 году приблизиться к 100%» [1].

Однако, каким будет качество этого охвата? Это вопрос, на который необходимо искать ответ уже сейчас.

В СССР система военно-патриотического вос-

питания была выстроена в течение 10 лет после создания государства. Со второй половины 1920-х гг. она внесла значительный вклад в подготовку граждан к Великой Отечественной войне. Сможем ли мы сегодня вернуться к похожей интенсивной и качественной деятельности по конструированию системы патриотического воспитания?

Конечно, количественный охват является, как подчеркнула Т.А. Голикова, важным целевым показателем системы. Но, на наш взгляд, необходимо обращать внимание, в том числе на качество патриотических акций. Вряд ли нам нужно такое качество, пусть и со

100% охватом, при котором вчерашние выпускники школ, а ныне – студенты престижных ВУЗов России, как показало одно из исследований, «связывая патриотизм с деятельностью, направленной на благо страны, себя патриотами… не называли». Они говорили, что М.И. Кутузов являлся «маршалом Советского Союза, воевавшим вместе с маршалом Жуковым с нацистами» [4, с. 103–104]. Причиной таких результатов является, прежде всего, формальный подход образовательных организаций к проведению патриотически направленных воспитательных мероприятий.

Необходимо смещение акцентов при организации таких мероприятий с «добровольно-принудительного» посещения на их событийность как вовлечение детей в смыслы организации и проведения. В соответствии с замечанием Н.М. Борытко, что любая история педагогики должна что-то улучшать в современности, рассмотрим возможные и актуальные форматы патриотического воспитания, актуализирующие для молодежи их событийность. Это будет способствовать увеличению уровня знаний о своей Родине и формированию навыков практической деятельности на ее благо, что является предпосылкой формирования устойчивого гражданского общества.

Становление гражданского общества начинается с воспитания в детстве каждого его члена, формирования у него представлений о добре и зле, о совести, честности и порядочности. Положительное влияние гражданского общества на школу, как правило, незначительно из-за ее закрытости, на что обращал внимание более 150 лет назад К.Д. Ушинский. Он подчеркивал, что «…мы даже не пробовали связать свои воспитательные заведения с общественной жизнью, пересадить и развивать в них то из народного характера, что достойно пересадки и развития, и, наоборот, действовать через школу на характер народа» [цит. по 2, с. 65].

Для того чтобы современная молодежь не только чувствовала эмоциональную связь со своим Отечеством, но и деятельностно стремилась к мирному созиданию на его благо, на наш взгляд, следует внедрять в ежедневную практику общеобразовательных организаций использование таких инструментов патриотического воспитания, как добровольческие объединения, социальное проектирование и т.д. При этом надо учитывать, что «согласно данным Росстата, в 2016–2019 годах происходил устойчивый рост численности населения в возрасте 15 лет и старше, участвующего в волонтерском движении…» [3]. Отметим в этой связи, что оказание помощи гражданам и своему государству (чем является добровольческая деятельность) представляет собой эффективный инструмент патриотического воспитания, даже если данный факт не осознан добровольцем.

Таким образом, патриотическое воспитание требует интенсификации субъект-субъектных форм работы с учащимися и студентами посредством походов, экскурсий, просмотра военных кинофильмов с последующим обсуждением и др. Учитывая особенности поколения «Z», следует использовать новые, цифровые, методы патриотического воспитания, которые позволят приоткрыть дверь в гражданское общество, актуализировать связь между школой, ВУЗом, страной и обществом. Дополнительно заметим, что социальное проектирование как форма работы с учащимися помогает им не только осознать свою значимость для общества, но и повлиять на выбор профессии.

В связи с отсутствием единой образовательной системы, К.Д. Ушинский писал, что ее выстраивание следует начинать «не с крыши – университетов, а с фундамента – с начальной народной школы, открывающей народу доступ к образованию» [цит. по 2, с. 52]. Учитывая, что в современной России система образования уже создана, в фокусе внимания должны находиться все образовательные уровни, в т.ч. и высшее образование, и, в первую очередь, педагогические вузы как площадки подготовки будущих педагогов. При этом особого внимания требует вопрос подготовки педагогов из числа студентов непедагогических вузов: «уже сегодня почти половина выпускников, которые получают даже педагогические специальности, приходят в школу из более чем 150 классических университетов и других высших учебных заведений» [8].

В современном, быстро развивающемся мире,

опыт специалистов разных направлений может обогатить образовательную деятельность. В контексте работы в образовательной системе повышаются требования к уровню подготовки таких специалистов и к условиям их деятельности. К примеру, сегодня популярна программа «Учитель для России» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», нацеленная на материальную и методическую поддержку специалистов, решивших стать педагогами в школах в удаленных населенных пунктах.

Подобные каналы пополнения педагогических кадров, вероятно, положительно скажутся на отношении детей и подростков к обучению мотивированным педагогом, который знает не только школьную жизнь (если это выпускник непедагогического ВУЗа) и способен более гибко ориентироваться в современной жизни. В связи с этим, «нужно больше рефлексивных практик в разных местах, чтобы учителя знали жизнь не только в школах. Кооперация нужна не сама по себе, а для того, чтобы студенты получили опыт за пределами своего учебного заведения» [8].Та-ким образом, конвергенция в системе «школа – ВУЗ – государство – бизнес» может стать не только стимулом к стремительному и качественно иному развитию образовательной (в т.ч. воспитательной) системы, но и позволить российскому патриотически ориентированному гражданскому обществу быть более эффективным и ответственным за новое поколение.

Рассматривая возможности повышения эффективности образовательной системы через взаимодействие с гражданским обществом, остановимся на профессиональных и личностных качествах педагога, которые позволят ему в этой новой системе успешно выполнять профессиональную деятельность, в т. ч. в части организации и осуществления патриотического воспитания.

Так, ректор ТГПУ А.Н. Макаренко по поводу «портрета» педагога заявил, что «есть множество компетенций, которыми должен владеть учитель будущего, но самое главное, чтобы он понимал свою ответственность, потому что это тот человек, который формирует будущее страны». Далее, касаясь личностного аспек та, было отмечено: «если он не будет верить в то, что он делает, это будет видно" [8]. При этом следует учитывать факт, что ситуация в образовательных организациях на всех уровнях, согласно исследованиям 2020 г., далека от понятия «честность», характеризуясь массовым списыванием и, зачастую, терпимым отношением к этому со стороны преподавателей [11]. В связи с этим необходимо повышение эффективности подготовки студентов как «строителей» школы будущего.

Сегодня студенты, поступив на первый курс ВУЗа, сдают внутренний экзамен по профильному предмету в целях оценки качества и уровня их подготовки. При этом в середине обучения и на выпускном курсе соответствующего экзамена не предусмотрено, а оценка знаний ограничивается экзаменами и зачетами (в т.ч. «автоматом») по дисциплинам каждого семестра и по завершении обучения – ГИА, которое оценивается профессорами ВУЗа.

Можем ли мы быть уверенными в том, что профессорско-преподавательский состав высшего учебного заведения не допустит в ущерб имиджу своей организации студента на 4 или 5 курсе, не освоившего элементарные основы своей специальности, к сдаче ГИА или защите ВКР, качество которой ничтожно? После защиты такой «выпускник», конечно, может и не пойти работать в образовательную организацию… . А если пойдет?

О каких образовательных результатах обучающихся и эффективности патриотического воспитания можно будет вести речь? Прежде всего, качество образования педагога позволяет говорить о его умении строить работу по обучению и воспитанию, предвидеть ее результаты, осуществлять субъект-субъектное взаимодействие с учащимися. Роль качественной подготовки педагога невозможно переоценить.

Отметим, что совершенствование государственной политики в данной области продолжается. Так, акцент на повышение качества подготовки студентов был сделан 23 октября 2020 г. на заседании коллегии Минпросвещения России. Была поставлена задача разработки «механизма включения в программы подготовки педагогов промежуточного и итогового контроля уровня овладения профессиональными компетенциями», отмечена важность «расширения педагогической практики студентов на базе общеобразовательных организаций…» [9, с. 5]. Результатом обсуждения стало принятие по итогам заседания Российского союза ректоров 8.06.2021 Декларации принципов реализации высшими учебными заведениями программ педагогического образования, так называемое «ядро высшего педагогического образования. Его цель заключена в гарантии единого подхода к организации и осуществлению предметной и методической подготовки будущих педагогов в целях их готовности к формированию у учащихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

В целях определения «образа» личности современного учителя обратимся к заслуженным отечественным педагогам-современникам.

Заслуженный учитель РФ, д-р хим. наук и лауреат премии Научного совета по аналитической химии РАН А.А. Карцова так характеризует успешность учителя в отношениях с учеником. Она говорит, что ключевым способом заслужить уважение и авторитет учеников на сегодняшний день является высокий профессионализм и личностная зрелость: «сегодня ты либо личность, и они к тебе повернулись, либо они здесь и при этом не с тобой, потому что ты им не интересен» [5, с. 24].

На этот же аспект в отношениях с учащимися обращает внимание победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2012» В.Н. Соломин: «Учителю необходимо меняться, потому что меняется все вокруг — и дети стали более свободны, они уже не выполняют беспрекословно указания учителя, могут поспорить, выразить свое недовольство или несогласие» [5, с. 24].

На проблему межличностного взаимодействия учителя и ученика обращает внимание учитель математики школы «Летово» (г. Москва) Д.Э. Шноль. Он отмечает негативные последствия «как в авторитарной модели отношений ученика и учителя, когда учитель находится в патриархальной, родительской позиции по отношению к ребенку, все решает, за все отвечает, так и в противоположной, «либеральной» модели, когда между учителем и учеником почти дружеские отношения…» [5, с. 382]. Дополнительно Э.Д. Шноль заявляет о важности широкого кругозора учителя и круга интересов для предупреждения профессионального выгорания: «Наша задача – получать удовольствие от работы и держать себя в разумных границах, чтобы нас хватило надолго и на многое» [5, с. 389].

Отметим в данном контексте высокую значимость конкурсов профессионального педагогического мастерства и профессиональных сообществ в целях повышения эффективности деятельности педагога, включающие в т.ч. «неформальные встречи, совещания, консультации» учителей-единомышленников [6, с. 17].

Таким образом, подчеркивая непреложную значимость перечисленных аспектов эффективного осуществления профессиональной деятельности, укажем, что педагогу необходимо помнить: только на доверии как ценности можно построить устойчивую модель современной школы и сделать ее эффективной, воспитать молодежь в патриотическом контексте и сформировать устойчивое гражданское общество.