Роль субдукции в образовании карбонатитов линейных складчатых систем (на примере Ильмено-Вишневогорского комплекса Урала)

Автор: Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Погромская О.Э.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 10 (202), 2011 года.

Бесплатный доступ

Карбонатиты Урала залегают в висячем крыле Главного Уральского разлома, который в силуре-верхнем девоне был зоной субдукции. Они входят в состав Ильмено-Вишневогорского комплекса метаморфических пород и сиенитов, расположенного напротив Уфимского выступа Русской платформы. Поскольку указанный выступ выдвинут на восток, в зону субдукции попали шельфовые фации, в том числе известняки, именно здесь отмечается обилие мраморов, чередующихся с серпентинитами. Их совместное переплавление в этой зоне привело к формированию карбонатитов в надсубдукционной обстановке. Возможно, такой механизм образования рассматриваемых пород отчасти применим и к классическим карбонатитам ультраосновных щелочных комплексов платформ, которые образовались преимущественно в тех местах молодых рифтов, где последние пересекали древние складчатые пояса, содержавшие палеозоны субдукции и вовлекшие на глубину существенные объемы известняков.

Карбонатиты, генезис, урал, субдукция, палеозой

Короткий адрес: https://sciup.org/149129023

IDR: 149129023

Текст научной статьи Роль субдукции в образовании карбонатитов линейных складчатых систем (на примере Ильмено-Вишневогорского комплекса Урала)

Карбонатитам Урала, сосредоточенным почти исключительно в пределах Ильмено-Вишневогорского комплекса, посвящено большое количество публикаций [13—18 и др.]. По поводу генезиса карбонатитов и карбонатитоподобных пород Урала и правомерности отнесения их к карбона титам прошла серьезная дискуссия [1, 4 и др.], поскольку есть ряд значимых отличий этих карбонатитов от классических карбонатитов кольцевых щелочно-ультраосновных комплексов платформ. В результате, эти карбонатные породы наряду с похожими образованиями других регионов были выделены в «формацию карбонатитов линейно-трещинных зон».

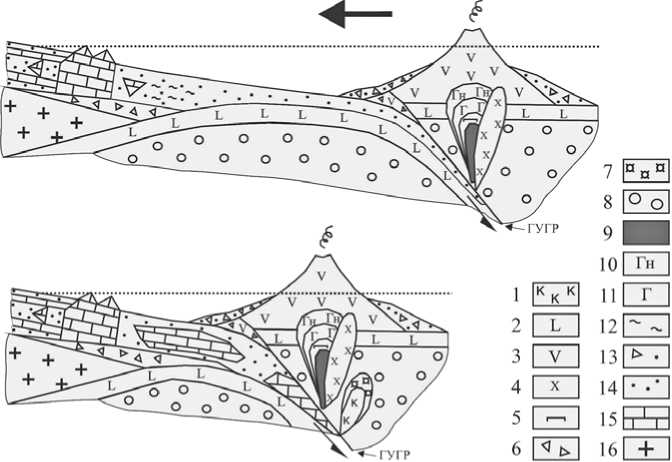

На примере Урала нами была предложена новая модель образования карбонатитов в складчатых поясах («карбонатитов линейно-трещинных зон») [7]. Ранее было установлено, что эти породы сформировались в вися-

чем крыле Главного Уральского глубинного разлома (ГУГРа), который в силуре—верхнем девоне был зоной субдукции Заварицкого-Беньофа [6 и др.]. Этот весьма важный факт свидетельствовал о том, что эти карбонатиты располагаются не в западном палео-континентальном секторе Урала (где и сосредоточены формации рифтовой стадии его развития), а в восточном палеостроводужном секторе Урала и отделены сутурой ГУГРа от всей области возможного развития рифтовых формаций, к которым карбонатиты Урала обычно ошибочно причисляют. Исследуемые нами карбонатиты входят в состав Ильмено-Вишневогор-ского комплекса метаморфических пород и нефелиновых сиенитов, расположенного напротив Уфимского выступа Русской платформы. Поскольку этот выступ выдвинут на восток (примерно на 50 км), в зону субдукции во время завершающего этапа ее функционирования попали шельфовые фации, представленные преимущественно массивными известняками (рис. 1). Именно в этом районе Урала в зоне ГУГР отмечаются обильные пластовые тела пластически деформированных мраморов, чередующиеся с меланжированными серпентинитами. Их совместное переплавле-ние в зоне субдукции и привело к формированию карбонатитов в пределах надсубдукционного комплекса, а также к изменению изотопно-геохими

Рис. 1. Модель формирования карбонатитов складчатых поясов (на примере Урала). 1 — карбонатиты; 2 — океаническая кора; 3 — андезитоиды; 4 — гранитоиды; 5 — кли-нопироксениты; 6 — рифтовые формации; 7 — сиениты; 8 — мантия; 9 — дуниты; 10 — габбро-нориты; 11 — оливин-анортитовое габбро; 12 — кремни; 13 — аккреционная призма; 14 — терригенные толщи; 15 — рифовые известняки; 16 — фундамент Русской платформы. Стрелкой показано направление сжатия земной коры

ческих характеристик исходно осадочных карбонатов. Нами был установлен изохронный самарий-неодимовый возраст генерации карбонатитов (366—388 млн лет), а их возраст по цирконам (SHRIMP-II) составляет 389+8 млн лет, т. е. полностью соответствует нашим самарий-неодимовым данным. Этот рубеж карбонатитов, зафиксированный рубидийстронциевой изотопной системой (252 млн лет [7]), отвечает этапу ограниченного пост-коллизионного растяжения Урала, при котором глубинные плутонические и метаморфические коплексы средней-нижней частей коры были выведены на приповерхностный уровень [6]. Возраст мра-моризованных известняков из зоны ГУГР установлен по криноидеям как эмсский (что примерно отвечает интервалу 397—407 млн лет; данные В. С. Милициной и др.), а завершение субдукции и начало коллизии в этом районе Урала произошло 375— 378 млн лет назад [9 и др.]. Таким образом, полученные возрастные характеристики подтверждают наше предположение о природе карбонатитов.

Модель образования карбонатитов была представлена нами на Международной конференции «Щелочной магматизм Земли» (Крым, сентябрь, 2010). А сотрудники Института геологии и геохимии УрО (Иванов К. С. и др.; Недосекова И. Л.; Русин А. И. и др.) в устных докладах выска- зали три альтернативные гипотезы образования карбонатитов Урала, что повергло часть слушателей в некоторое замешательство. Наша новая концепция вызвала как горячее одобрение, так и несогласие, которое выразил Н. В. Владыкин. По его убеждению, известняки не могут расплавиться, что якобы доказано экспериментально. Однако еще в 1960 г. было показано, что при давлении 1 кбар известняки начинают плавиться при 740 °С [29]. Более того, примесь небольшого количества СО2 в водном флюиде может усилить плавление известняков. В работе [23] добавляли MgO (как известно в большом количестве содержащееся в серпентинитах) в систему СаО—Н2О—СО2 и наблюдали понижение температуры эвтектики до 600 °С. Можно предполагать, что дальнейшее усложнение модельных экспериментальных систем (их приближение к природным) может и еще понизить температуру плавления. В этой связи возникает также вопрос — известны ли в мире какие-то аналоги предложенному нами механизму образования карбонатитов Урала? Да, известны. Так, Е. В. Скляровым и В. С. Федоровским с коллегами [19,20] (которые развивают идеи близкие к нашим) в Ольхонской складчатой системе описаны карбонатиты с типичными «коровыми» геохимическими характеристиками, образованные в зонах коллизии. В Гималаях, среди гранулитовых гнейсов, выявлены неогеновые карбонатитоподобные дайки, выполненные преимущественно доломитами, мощностью до нескольких десятков метров, содержащие ксенолиты вмещающих гранулитов. Карбонатитоподобные породы этих даек геохимически и изотопно существенно отличаются от классических мантийных карбонатитов; было показано, что рассматриваемые породы сформированы плавлением осадочных карбонатов на коровом уровне [27]. Есть и другие похожие примеры.

Активно обсуждается вопрос о природе источника карбонатитов Урала в свете изотопных данных. Наши результаты говорят, что начальное отношение изотопов стронция равно 0.70440, а изотопов неодима (в единицах эпсилон) — минус 1.4. Из этого в соответствии с общепринятыми постулатами вытекает, что источник карбонатитов находился в пределах либо слегка обогащенной мантии, либо предполагается участие материала коры. Кроме известняков и сер-

пентинитов в зону субдукции (ГУГР) очевидно попадали и туфопесчаники, углеродисто-кремнистые сланцы, основные и средние вулканиты и другие породы, широко присутствующие в зоне ГУГР. Необходимо, по-видимо-му, учитывать и вероятное взаимодействие активных карбонатитовых расплавов (и растворов) и с веществом микроконтинента (метаморфические толщи селянкинской, ильменогорс-кой и других формаций). Изотопные системы в итоге должны получаться достаточно неоднородные и разнообразные. Возможно, именно с этим и связано отмеченное ранее [16 и др.] многообразие предполагаемых «мантийных резервуаров (DMM, PRIMA, HIMU, EM1, EM2, MORB&OIB) » для карбонатитов из разных мест Ильме-но-Вишневогорского комплекса. Цитированные авторы считают, что « точки этих карбонатитов на диаграмме eNd—eSr находятся в пределах мантийного тренда, на линии соединяющей дебетированную (DM) и обогащенную мантию EM1 ». В другой статье И. Л. Недосековой с соавторами (также 2007 года) указывается, что «для уральских карбонатитов и, очевидно, для щелочного комплекса с которым они генетически сопряжены, на примере Иль-мено-Вишневогорского комплекса установлено [17] участие в их образовании вещества двух мантийных резервуаров — DMu EM-1 (EM-1 — рифтовые зоны, развитые между платформами и щитами и вскрывающие наиболее глубинные части мантии) » [18, с. 219]. В одной из последний работ И. Л. Недосековой [14] используются и Lu—Hf-изотопные данные, которые по ее мнению « наряду с ранее полученными Sr—Ndизотопными данными, подтверждают мантийный характер источника вещества магм Ильмено-Вишнево-горского комплекса и указывают на участие в магмогенерации вещества умеренно обедненной мантии (DM) и обогащенного источника типа EM-I(представляющего собой либо нижнекоровый, либо плюмовый компонент). Модельный возраст протолита Ильмено-Вишнево-горского комплекса соответствует начальным стадиямрифейскогорифтоге-неза, обусловившего распад суперконтинента Родиния, во время которого была сформирована рифейско-вендская кора (верхний структурный этаж Сысерт-ско-Ильменогорского блока). Можно предположить, что протолитом Иль-мено-Вишневогорского комплекса могли служитьрифейские океанические толщи » и т. д. Все это очень интересно.

Заметим, что, судя по многочисленным публикациям, на Урале вообще подавляющее большинство магмати-тов «находятся в пределах мантийного тренда». Это утверждение, впрочем, далеко не всегда хоть сколько то проясняет природу геологических комплексов. Так, предполагать участие в образовании карбонатитов исключительно мантии (а тем более еще иногда и деплетированной мантии) основываясь лишь на схематичных формализованных классификациях и очевидно весьма еще фрагментарных изотопных данных (при не совсем, наверное, ясных причинах их вариаций) было бы, вероятно, не совсем правильно. В этом плане весьма интересными представляются развиваемые Ю. А. Костицыным идеи о несоответствии Sm—Nd и Lu—Hf изотопных систем примитивной мантии Земли хондритам [10, 11 и др.]. И это имеет фундаментальное значение, т. к. только установив реальный состав примитивной мантии, можно корректно рассуждать далее о составе и путях формирования мантии обогащенной и обедненной и т. п. Как известно, в наиболее популярных геохимических моделях строения и эволюции мантии [22,24 и др.] предполагается, что Sm—Nd система исходной мантии Земли отвечала хондритам с современными значениями Sm/Nd=0.325 и 143Nd/144Nd=0.512638. Однако это предположение, при всей его привлекательности, никогда не было доказа

Таблица 1

Изотопный состав углерода и кислорода в карбонатных породах Урала

|

Проба |

Минерал |

Место находки |

813С, %oPDB |

Д|8О, %oSMOW |

|

Ш-28 |

Мрамор |

пос. Шабры, Старая линза |

-3.6 |

14.3 |

|

Ш-1012 |

Мрамор |

пос. Шабры, мраморный карьер |

1.3 |

27.3 |

|

13/07 |

Мрамор |

оз. Большое Миассово, ИГЗ |

1.6 |

24.8 |

|

15/07 |

Карбонатит |

г. Миасс, копь № 97, ИГЗ |

-7.8 |

9.9 |

|

25/07 |

Карбонатит |

г. Карабаш, Золотая гора |

-2.3 |

11.1 |

|

26/07 |

Мрамор |

г. Карабаш, мраморный карьер |

2.3 |

18.1 |

|

27/07 |

Прожилок кальцита в мраморе |

г. Карабаш, мраморный карьер |

1.7 |

18.5 |

|

29/07 |

Карбонатит |

г. Вишневогорск, карьер |

-7.9 |

7.1 |

|

30/07 |

Карбонатит |

г. Вишневогорск, карьер |

-7.8 |

7.0 |

|

34/07 |

Мрамор |

ст. Спортивная, г. Ревда |

3.1 |

26.4 |

Примечание. Анализы сделаны в аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН с воспроизводимостью ±0.2 %о.

но и привело к ряду серьезных противоречий, особенно в трактовке генезиса именно щелочных пород. Так, самым продуктивным источником расплавов Земли оказалась, как ни странно, обедненная мантия с e Nd больше 0, вроде бы уже лишенная этой возможности предшествующими процессами плавления, которые неминуемо привели бы к удалению наиболее легкоплавкой составляющей. И щелочные базальты как континентов, так и океанов, обогащенные некогерентными элементами, якобы принадлежат в своем большинстве к продуктам обедненной мантии. Трудно представить как мантия (и тем более истощенная) могла дать карбонатиты, т. е. породы Земли, едва ли не самые обогащенные редкоземельными, некогерентными литофильными и ред-кометалльными элементами.

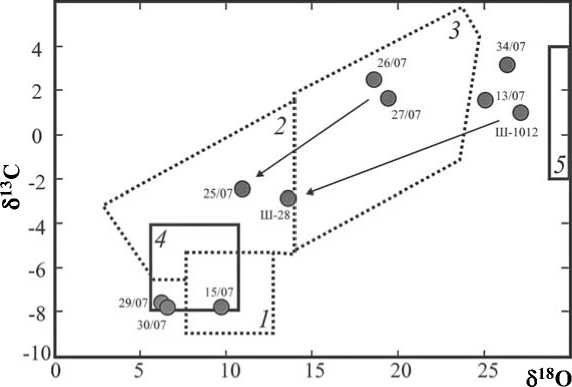

Изучение изотопного состава углерода и кислорода в мраморах и карбонатитах Урала (табл. 1, рис. 2) показало [8], что почти все мраморы обладают значениями, характерными для осадочных карбонатов и отчасти для карбонатитов складчатых областей. Фигуративные точки мраморов с наложенными процессами преобразований на рис. 2 попадают в поле карбонатитов обрамления платформ, хотя изначально являлись нормальными осадочными породами. Изучение изотопии углерода и кислорода в карбонатных породах Урала показывает возможность изменения изотопного состава мраморов.

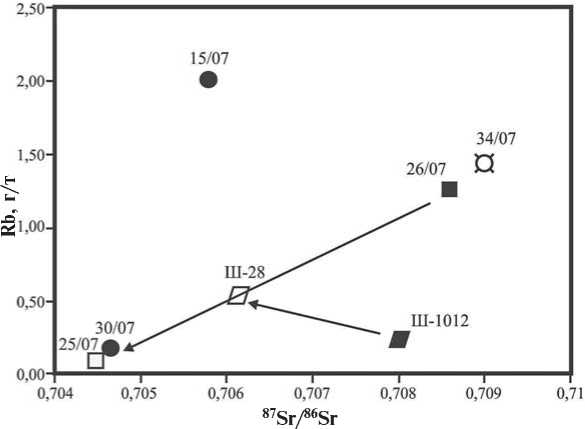

Нами получены новые изотопные Rb—Sr данные для мраморов и карбонатитов Урала (табл. 2). Из рис. 3 можно сделать вывод, что эти изученные породы (обр. Ш-1012, 26/07, 34/07) обладают типичными значениями 87Sr/86Sr для осадочных карбонатных пород (от 0.707 до 0.711). В тоже время, попадая в серпентинитовый меланж и испытывая вторичные преобразования в виде доломитизации, в мраморах резко снижается стронциевое отношение, вплоть до мантийных значений. Это наглядно показывают тренды изменения в карбонатных породах Шабровского рудного поля (ш-28 и ш-1012) и Карабашского ги-пербазитового массива (26/07 и 25/07). В область мантийных отношений стронция (от 0.702 до 0.706), попадает карбонатит из Вишневогорского щелочного массива (обр. 30/07). Достаточно сильно вылетает из общей картины карбонатит из Ильменского госзапо-ведника (жила Полякова, обр. 15/07). Она обогащена рубидием на уровне мраморов, а по отношению изотопов стронция попадает в область карбонатитов.

Таблица 2

Изотопные Rb-Sr данные для мраморов и карбонатитов Урала

|

Проба |

Порода |

Rb |

Sr |

“'Rb^Sr |

"Sr/^Sr |

Isr(T) |

csr(T) |

|

15/07 |

Карбонатит |

2.00 |

8665.2 |

0.000668 |

0.70579±10 |

0.70579 |

24.96 |

|

25/07 |

Карбонатит |

0.079 |

5963.5 |

0.000038 |

0.70450±8 |

0.70450 |

6.69 |

|

26/07 |

Мрамор |

1.26 |

106.0 |

0.034423 |

0.70858±l2 |

0.70838 |

61.86 |

|

30/07 |

Карбонатит |

0.154 |

11181.4 |

0.000040 |

0.70459±l 1 |

0.70459 |

7.97 |

|

34/07 |

Мрамор |

1.44 |

211.4 |

0.019671 |

0.70895±9 |

0.70884 |

68.31 |

|

ш-28 |

Мрамор |

0.54 |

377.1 |

0.004169 |

0.70605±l6 |

0.70603 |

28.37 |

|

ш-1012 |

Мрамор |

0.24 |

153.2 |

0.004560 |

0.70799±19 |

0.70796 |

55.89 |

Примечание. Анализы выполнены в ИГ КНЦ РАН, под руководством Т. Б. Баяновой; привязки проб даны в табл . 1.

Рис. 2. Соотношение изотопов углерода 13С и кислорода 18О в мраморах и карбонатитах из различных массивов Урала. Поля 1—3 — по [3], 4—5 — по [25].

1 — карбонатиты Западного Алдана; 2 — карбонатиты обрамления платформ;

3 — карбонатиты складчатых областей; 4 — карбонатиты; 5 — морские (осадочные) карбонаты. Стрелками показана эволюция пород попавших в гипербазитовый меланж

Главным выводом является то, что в условиях метасоматоза, метаморфизма и, вероятно, частичного плавления в карбонатных породах изменяются изотопные метки не только углерода и кислорода (как было показано ранее [5, 8] и др.), но и стронция и рубидия. Возможно, предложенный механизм образования рассматриваемых пород, основанный на субдукции известняков, применим не только к карбонатитам складчатых поясов («карбонатитов линейно-трещинных зон»), но отчасти и к классическим карбонатитам ультраоснов-ных щелочных комплексов (УЩК) платформ. В настоящее время не вызывает сомнения, что карбонатиты УЩК приурочены к рифтовым структурам внутри платформ [2, 21, 26, 28 и многие др.]. При этом карбонатиты, как правило, локализуются не в центральных частях платформ (не в пределах щитов), а на периферии, т. е. в пределах территорий занятых протерозойскими складчатыми поясами. Таким образом, можно предполагать, что УЩК карбонатиты образовались преимущественно в тех местах более молодых рифтов, где последние пересекали древние складчатые пояса, содержавшие палеозоны субдукции и вовлекшие на глубину существенные объемы известняков.

Рис. 3. Отношение Rb—Sr87/Sr86 в мраморах и карбонатитах Урала. Названия пород и номера проб приведены в тексте и в табл. 1

Исследования проводятся в рамках Программы ОНЗ РАН № 10 (проект 09-Т-5-1009 УрО РАН) и при поддержке РФФИ (грант 11-05-00098а).

Список литературы Роль субдукции в образовании карбонатитов линейных складчатых систем (на примере Ильмено-Вишневогорского комплекса Урала)

- Багдасаров Ю. А. О главных петро- и геохимических особенностях карбонатитов линейного типа и условиях их образования // Геохимия, 1990. № 8. С. 1108-1119.

- Белов С. В., Лапин А. В., Толстов А. В., Фролов А. А. Минерагения платформенного магматизма (траппы, карбонатиты, кимберлиты). Новосибирск: СО РАН, 2008. 537 с.

- Владыкин Н. В. Изотопная систематика и глубинные источники щелочных-карбонатитовых комплексов Сибири и Монголии // Щелочной магматизм Земли и его рудоносность. Киев, 2007. С. 43-45.

- Егоров Л. С. Проблема полиформационности карбонатитов и псевдокарбонатиты // ЗВМО, 1990. Вып. 3. Ч. 119. С. 99-111.

- Ерохин Ю. В., Погромская О. Э. Доломитовые мрамора из меланжированных гипербазитов Шабровского рудного поля // Ежегодник- 2008. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2009. Вып. 156. С. 102-106.