Роль свободно-радикального перекисного окисления липидов в механизме развития жировой дистрофии печени рыб при выращивании на искусственных кормах

Автор: Кобылинская А.Д., Сахаров А.В., Макеев А.А., Просенко А.Е., Сафьянов Ю.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны результаты морфогистохимического анализа печени сеголетков зеркального карпа, выращенных на аквакультурных предприятиях двух различных типов. В серии аквариальных экспериментов на Barbus tetrazona воспроизведены условия выращивания рыб при интенсивном типе аквакультуры, установлен свободнорадикальный механизм сублетальных и летальных повреждений гепатоцитов при развитии жировой дистрофии печени у рыб.

Рыба, аквакультура, искусственные корма, алиментарные заболевания, диспротеинозы, печень, жировая дистрофия, активные кислородные метаболиты, свободнорадикальное повреждение клеток, окислительный стресс, антиоксиданты

Короткий адрес: https://sciup.org/14082938

IDR: 14082938 | УДК: 59

Текст научной статьи Роль свободно-радикального перекисного окисления липидов в механизме развития жировой дистрофии печени рыб при выращивании на искусственных кормах

По данным литературного анализа, антиоксидантные соединения вводятся в рецептуру кормов преимущественно для предупреждения окисления входящих в его состав липидов [2,6]. Сведения по применению антиоксидантных соединений для оптимизации физиологических процессов рыб с целью профилактики алиментарных заболеваний фрагментарны и представлены крайне недостаточно.

Цель исследования – изучить влияние свободнорадикального перекисного окисления липидов на развитие жировой дистрофии печени рыб при выращивании на искусственных кормах.

Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе ООО «Беловское рыбное хозяйство» Кемеровской области и ООО «Маяк» Алтайского края, специализированных на разведении различных видов рыб в аквакультуре, в том числе карповых.

Для оценки морфофункционального состояния органов пищеварительной системы у сеголетков карпа в возрасте 1 месяц (n=25) и 6 месяцев (n=25), выращенных в Беловском рыбном хозяйстве на искусственных кормах, и образцов из ООО «Маяк», выращенных в выростных прудах на естественных кормах, забирали печень и все отделы кишечника. Образцы тканей данных органов фиксировали в 10 % буферном растворе формалина по стандартной методике. Обзорные препараты окрашивали гематоксилином Бемера и эозином. Кислые гликозаминогликаны (ГАГ) выявляли реакцией с альциановым синим. Уточнение причинноследственных связей между развитием жировой дистрофии при кормлении искусственными кормами и свободнорадикальным перекисным окислением липидов ( СПОЛ), а также оценку возможности управления окси-дативными процессами в организме рыб за счет использования антиоксиданта «Тиофан» осуществляли в серии аквариальных экспериментов на Barbus tetrazona . Согласно протоколу эксперимента было создано две группы животных: контрольная (n=50) и опытная (n=50). Рыбы обеих групп содержались в стандартных условиях – аквариум объемом 50 л с возможностью поддержания уровня кислорода на уровне до 5 мг/л и температуры воды 260 С. Кислородный режим в выростных аквариумах обеспечивался при помощи двух фильтров эрлифтной системы. Подмена воды в рабочих емкостях производились полуавтоматическим путем: слив через общий шланг, а заливка – через дегазатор при помощи насоса и шланга. Подмена воды осуществлялась один раз в 10 дней в объеме 30% от общего объема аквариума. Кормление рыб обеих групп осуществлялось гранулированным стартовым кормом для карпов «AQUAREX» три раза в день. Суточная норма потребления корма составляла 3% от массы тела рыбы. Животным опытной группы в состав корма вводили антиоксидант «Тиофан» в дозе 100 мг/кг массы тела рыбы. Животных обеих групп по 25 особей в каждой выводили из эксперимента на 30 и 60 сутки. На гистологических препаратах исследовали состояние печени и кишечника. В объединенных гомогенатах печени и кишечника определяли содержание белка по Лоури, активность ферментов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ) и содержание продуктов свободнорадикального перекисного окисления липидов – малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК). Морфометрические параметры рыб оценивали по методике Правдина (Правдин, 1966).

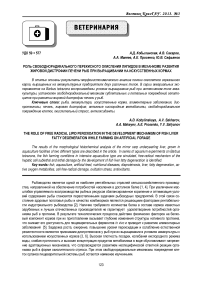

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование гистологических препаратов гепатопан-креса беловского зеркального карпа позволило выявить наличие дегенеративных изменений печени у сеголетков на всех сроках отбора проб (1 и 6 месяцев). Различия касались лишь степени развития жировой дистрофии. Для образцов печени сеголетков месячного возраста характерным признаком являлась локализация мелких липидных капель в гепатоцитах преимущественно интермедиарной и центролобулярной зон дольки печени (рис. 1, А). У 6-месячных сеголеток крупнокапельная жировая дистрофия затрагивала все зоны дольки печени, что характеризуется как крайне выраженная степень стеатоза (рис. 1, Б).

Степень выраженности жировой дистрофии в динамике возрастного развития рыб от 1 до 6 месяцев, а также топография сублетальных изменений клеток печени в различных дольках органа указывают на прогрессирующие повреждение гепатоцитов. Важно отметить, что развитие дистрофических изменений происходит в направлении от центролобулярной зоны, клетки которой эволюционно приспособлены для детоксикации и синтеза ферментов антиоксидантной защиты, прогрессирует в направлении к перипортальной зоне на более поздних сроках развития. В соответствии с принципами классической патоморфологии данные изменения объясняются с позиции свободнорадикального механизма повреждения клеток. Это явилось основанием для проверки данного утверждения в модельных аквариальных экспериментах на Barbus tetrazona.

У рыб обеих групп через месяц наблюдения в печени обнаружены признаки стеатоза. Вместе с тем, у рыб контрольной группы степень жировой дистрофии имеет более выраженный характер по сравнению с опытной (рис. 1, В, Г).

Рис. 1. Образцы печени и кишечника рыб: А – печень сеголетка беловского зеркального карпа на сроке 1 месяц после начала кормления; Б – срок 6 месяцев кормления искусственными кормами. Гематоксилин и эозин. Ув. 1000 х.; В – печень Barbus tetrazona опытной группы на сроке 30 суток наблюдения. Ув. 400 х.; Г – печень Barbus tetrazona контрольной группы на сроке 30 суток наблюдения.

Ув. 200 х. Гематоксилин и эозин; Д – средний отдел кишечника Barbus tetrazona опытной группы на 30 сутки эксперимента. Альциановый синий; Е – средний отдел кишечника Barbus tetrazona контрольной группы на 30 сутки эксперимента. Ув. 400 х. Гематоксилин и эозин. Темными стрелками обозначены липидные капли в гепатоцитах, двойными стрелками – транспортные вакуоли эпителиоцитов

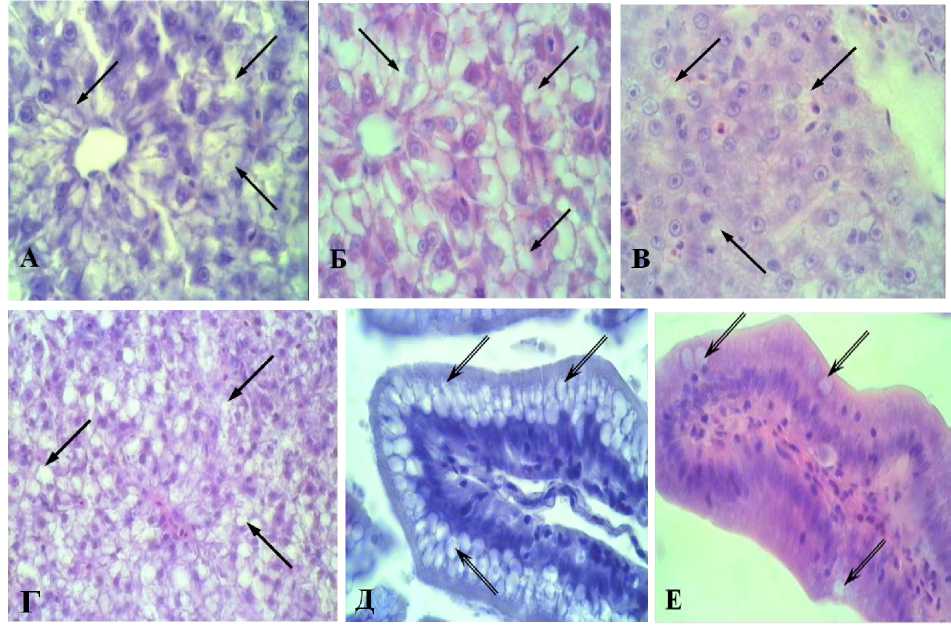

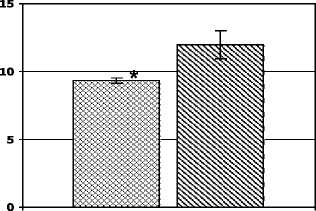

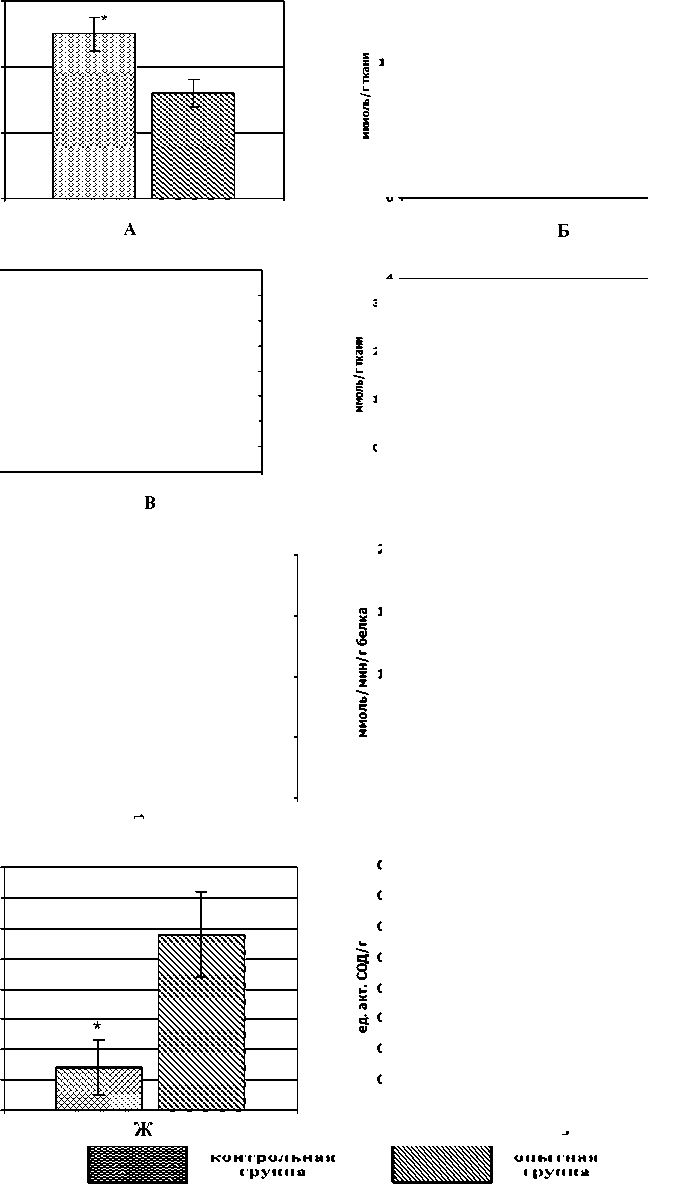

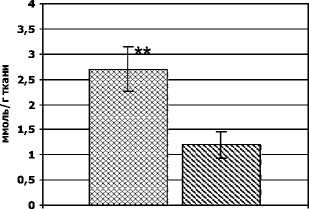

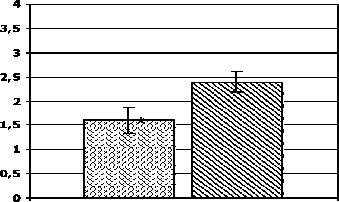

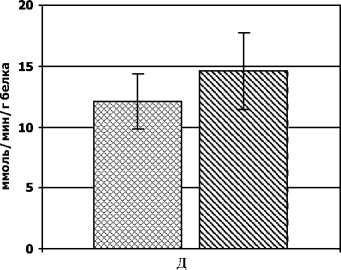

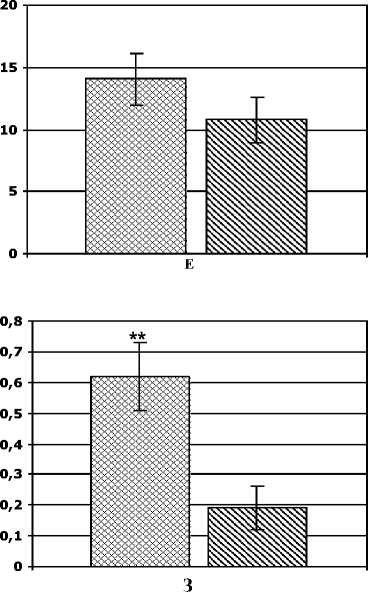

На связь развития жировой дистрофии гепатоцитов с окислительным стрессом указывают результаты биохимического анализа образцов гепатопанкреса и кишечника Barbus tetrazona. Через месяц кормления искусственными кормами уровень МДА и ДК у рыб контрольной группы на 62 и 44% соответственно превышает аналогичные показатели рыб опытной группы (рис. 2, А, В). Активность СОД в контрольных образцах имела статистически достоверный низкий показатель по сравнению с опытными (рис. 2, Ж). Активность КАТ в тканях контрольной и опытной групп на всех сроках отбора проб достоверных различий не имеет (рис. 2, Д, Е).

Результаты исследования показали, что у рыб опытной группы клетки эпителия переднего и среднего отделов кишечника имеют признаки высокой функциональной активности. Об этом свидетельствует хорошо развитая щеточная каемка на апикальном полюсе эпителиоцитов, которая интенсивно окрашивается альци-ановым синим. Известно, что ее ультраструктурным эквивалентом являются микроворсинки, обеспечивающие процессы премембранного пищеварения. В цитоплазме клетки определяются многочисленные различного размера вакуоли, заполненные гомогенным содержимым (рис. 1, Д). С нашей точки зрения, данные структуры являются транспортными вакуолями и отражают интенсивные процессы трансмембранного переноса органических соединений из полости кишечника в цитоплазму эпителиоцитов.

ш

Примечание: статистически достоверные различия между контрольной и опытной группами (*p ≤ 0,05; **p≤ 0,01)

Г

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Рис. 2. Показатели уровня свободнорадикального перекисного окисления липидов и активности системы антиоксидантной защиты у Barbus tetrazona: А – содержание МДА в гомогенатах печени и кишечника на сроке 30 суток наблюдения; Б – содержание МДА на сроке 60 суток наблюдения; В – содержание ДК на сроке 30 суток эксперимента; Г – содержание ДК на сроке 60 суток эксперимента; Д – активность каталазы на сроке 30 суток эксперимента; Е – активность каталазы на сроке 60 суток эксперимента;

Ж – активность супероксиддисмутазы на сроке 30 суток эксперимента; З – активность супероксиддисмутазы на сроке 60 суток эксперимента

Комплексный подход к оценке состояния органов желудочно-кишечного тракта Barbus tetrazona позволил сделать заключение о влиянии окислительного стресса на снижение функциональной активности кишечника контрольной группы по сравнению с опытной (рис. 1, Е). Можно считать, что свободнорадикальное повреждение плазматической мембраны и мембранных органелл эпителиоцитов лимитирует синтез пищеварительных ферментов и снижает трансмембранный перенос органических элементов корма через эпителий кишечника в кровь и лимфу.

При этом данные морфометрического анализа показали, что линейные размеры и масса животных опытной группы через один месяц наблюдения статистически достоверно превышают аналогичные показатели рыб контрольной группы (табл.).

Морфометрические параметры экспериментальных животных

|

Показатель |

1-й месяц |

2-й месяц |

||

|

Контроль |

Опыт |

Контроль |

Опыт |

|

|

Длина общая |

2,41±0,13 |

3,08±0,16* |

3,40±0,95 |

2,94±0,43 |

|

Длина туловища |

1,70±0,09 |

2,23±0,14* |

2,62±0,73 |

2,34±0,64 |

|

Длина головы |

0,50±0,06 |

0,63±0,03 |

0,77±0,09 |

0,67±0,03 |

|

Высота тела |

0,79±0,05 |

1,27±0,18* |

1,55±0,27 |

1,30±0,11 |

|

Масса тела |

0,350±0,04 |

0,818±0,18* |

0,84±0,12 |

0,74±0,07 |

Примечание: достоверные различия по сравнению с контролем (*p<0,05).

Как известно, увеличение линейных размеров во многом определяется интенсивностью пищеварения. Однако через 2 месяца после начала эксперимента исследуемые показатели рыб опытной группы хотя и не имеют достоверных различий с контролем, но достаточно четко прослеживается тенденция к их снижению по сравнению с контрольными животными (см. табл.). Данное противоречие потребовало проведения исследования функционального состояния системы антиоксидантной защиты и уровня СПОЛ в гомогенатах кишечника и печени, а также оценки морфофункционального состояния всех отделов кишечника и печени. Исследованиями установлено, что уровень содержания МДА и ДК в гомогенатах печени и кишечника животных опытной группы достоверно превышает аналогичные показатели контрольной группы (рис. 2, Б, Г). Уровень активность СОД в контрольных образах на 68% выше, чем в опытных (рис. 2, И).

С нашей точки зрения, жировая дистрофия печени у рыб опытной группы на сроке 2 месяцев наблюдения может являться не только следствием свободнорадикального повреждения гепатоцитов, но и недостатком поступающих в клетку белков, осуществляющих транспорт жирных кислот из клеток эпителия кишечника в кровь и лимфу. Результатом чего является низкое усвоение белков и как следствие развивается дефицит протеина, используемого для увеличения линейных размеров и массы тела. При этом на светооптическом уровне признаки высокой функциональной активности кишечника у рыб контрольной группы более выражены, чем в опытных образцах, а степень жировой дистрофии печени у рыб опытной группы характеризуется более низкими показателями по сравнению с контролем.

Полученные результаты позволяют считать, что при моделировании условий содержания рыб в условиях индустриального комплекса приводит к развитию окислительного стресса и повреждению АКМ клеток печени, кишечника и угнетению роста рыб. Использование антиоксиданта «Тиофан» в течение одного месяца наблюдения за счет ограничения развития окислительного стресса и защиты эпителиальных клеток от повреждения АКМ оптимизирует процессы пищеварения и способствует увеличению темпов роста осевого скелета на 60,10 %, а массы тела на 60,15 % по сравнению с контролем. При равном содержании общего белка в тканях рыб обеих групп, но увеличении осевого скелета и массы тела рыб опытной группы, становится очевидным, что под влиянием «Тиофан» интенсивность пищеварения и высокий уровень транспорта из кишечника органических соединений используется на обеспечение пластических процессов. Через 2 месяца наблюдения при высокой напряженности метаболических процессов у животных опытной группы белка в составе корма оказывается недостаточно для сохранения высоких темпов роста. С нашей точки зрения, при повышенном уровне метаболизма рыб требуется более высокий уровень обеспечения этих процессов протеином. При низкой биодоступности белка в искусственных кормах его оказывается крайне недостаточно, что приводит к дефициту белковых транспортеров липидов из печени и, как следствие, избыточному накоплению жирных кислот в гепатоцитах и развитию жировой дистрофии. Кроме развития стеатоза, избыток жирных кислот в клетках печени обусловливает их вовлечение в свободнорадикальный процесс, что приводит к повреждению клеток печени АКМ. Этот вывод убедительно доказывается результатами проведенных биохимических и морфологических исследований. Главным выводом исследования является положение о необходимости использования антиоксидантной защиты для повышения темпов роста при условии дополнительного введения биодоступного протеина в состав корма рыб. В этой связи для индустриального рыбоводства рекомендуется сочетание кормления рыб искусственными кормами с обязательным использованием нативного протеина, например, мясного фарша или культур беспозвоночных животных.

В исследуемых образцах печени сеголеток карпа, выращенного в условиях аквакультуры ООО «Маяк» на естественных кормах с высоким содержанием протеина в составе зоопланктона, признаков жировой дистрофии печени в точках отбора проб 1 и 6 месяцев не наблюдалось.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют считать, что недостаток протеинов в искусственных кормах либо снижение его биодоступности в результате издержек при его производстве определяют развитие стеатоза и снижение темпов роста рыб при разведении в аквакультуре и кормлении искусственными кормами.