Роль свободнорадикального механизма в реализации адаптивных реакций сибирского осетра (Acipenser baerii) при моделировании колебаний гидротермического режима

Автор: Лошенко Виталина Игоревна, Сахаров Андрей Валентинович, Просенко Александр Евгеньевич, Остапенко Виктор Алексеевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

В аквариальных экспериментах изучено влияние колебаний гидротермического режима на состояние процессов липоперксидации и функциональной активности системы антиоксидантной защиты в тканях печени и почек сибирского осетра ( Acipenser baerii ). Установлена высокая роль свободнорадикального механизма в обеспечении адаптации организма рыб к существованию в условиях нестабильного гидротермического режима среды обитания. Показана возможность управления механизмами поддержания окислительно-восстановительного гомеостаза в тканях печени и почек осетра путем использования полифункционального серосодержащего антиоксиданта «Тиофан».

Осетр, стресс, адаптация, липопероксидация, антиоксидант

Короткий адрес: https://sciup.org/146116634

IDR: 146116634 | УДК: 612.017.2+597.423

Текст научной статьи Роль свободнорадикального механизма в реализации адаптивных реакций сибирского осетра (Acipenser baerii) при моделировании колебаний гидротермического режима

Введение. Зарегулирование русла р. Обь плотиной Новосибирской ГЭС привели к существенным изменениям гидрологических характеристик водной среды (Дубровский, Фадеенко, 2012; Савкин и др., 2014). Попуски более теплой воды в зимне-весенней период из водохранилища через гидроузел в нижний бьеф р. Обь являются фактором беспокойства рыб, что требует адаптивной перестройки функционирования многих физиологических систем (Меньшиков, 2011; Лошенко и др., 2014). Ценой такой адаптации является перераспределение энергетических и трофических ресурсов организма между вынужденной реализацией приспособительных механизмов и обеспечением органами специфических функций (Филаретова, 2010).

Устранение или ослабление действия факторов окружающей среды на организм невозможно без адекватных процессов тканевого дыхания, которые протекают с участием окислительных процессов (Baker et al., 2013; Almroth et al., 2015). В развитии реакций адаптационного синдрома напряжение окисления субстратов не исключает возможность их течения в условиях разобщения окислительного фосфорилирования и повышения уровня свободнорадикального перекисного окисления липидов (СПОЛ) (Loshenko et al., 2014).

При отсутствии возможности проведения исследований на сибирском осетре (Acipenser baerii Brandt, 1869) в природной среде одним из методических подходов остается эксперимент в аквариальных условиях на данном виде рыб, полученных в условиях аквакультуры (Popkov, 2014). Экспериментальное моделирование колебаний гидротермического режима и изучение механизмов поддержания и регуляции окислительно-восстановительного гомеостаза в тканевых компартментах, вовлеченных в приспособительные реакции организма рыб, определяет актуальность настоящего исследования.

Целью работы явилось изучение роли свободнорадикального механизма в обеспечении адаптации организма сибирского осетра к существованию в условиях нестабильного гидротермического режима среды обитания и оценка возможности управления механизмами поддержания окислительно-восстановительного гомеостаза в тканевых компартментах центральных органов детоксикации.

Методика. Исследование проводилось на сеголетках сибирского осетра массой 75,02±1,72 г. Материал для исследования был получен из специализированных предприятий по воспроизводству осетровых в условиях аквакультуры. При моделировании колебаний гидротермического режима были сформированы контрольная и две опытных группы. Рыбы контрольной группы (п=20) содержались в бассейнах с постоянной температурой воды, равной 17,2±0,57°С. Осетры обеих опытных групп находились в бассейнах с ежесуточными колебаниями температуры воды. Колебание гидротермического режима воды осуществлялось путем последовательного повышения и понижения температуры на 5°С относительно 17,2°С. Данный вариант моделировал максимально возможные значения разницы температуры попусков теплой воды и осуществлялся в течение двух часов три раза в сутки на протяжении одного месяца. Рыбы первой опытной группы (п=20) в течение всего срока наблюдения получали стандартный корм для осетров Aller Thalassa фирмы Aller Aqua (Дания). Осетры второй опытной группы (п=20) с тем же кормом получали антиоксидант «Тиофан» в дозе 90 мг/кг массы тела. Смену воды в каждом из бассейнов объемом 500 л производили один раз в сутки. Содержание кислорода в воде поддерживалось в автоматическом режиме системой жизнеобеспечения на постоянном уровне в течение всего срока эксперимента и соответствовало 8,2±0,38 мг/л. Измерение проводили с использованием портативного оксиметра HI 9146 (Наппа, Румыния).

Статистическую обработку результатов исследования проводили на основе вычисления средних величин (М) и их ошибок (т) с учетом объема выборки (п). Различия всех исследуемых показателей определяли методом вариационной статистики по t-критерию Стьюдента и считали достоверными при р<0,05 и р<0,01. Все расчеты проводили по общепринятым формулам (Гланц, 1998) с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010.

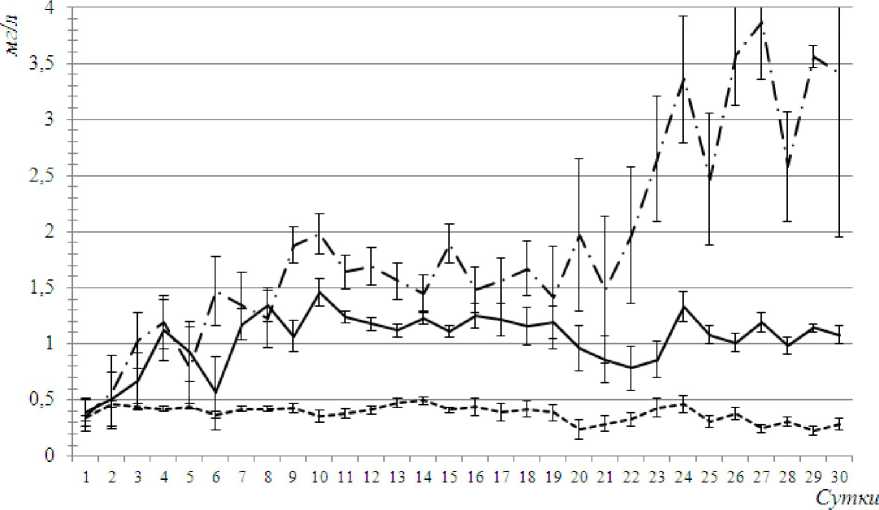

Результаты и обсуждение. У аммонотелических организмов, к которым можно отнести молодь осетровых, обитающих в пресноводной среде, ионы NH4+ являются конечным продуктом азотистого обмена и могут расцениваться в качестве интегрального показателя напряженности катаболизма белков. Исследование его содержания в водной среде позволяет считать, что в течение первых 3-х суток эксперимента значения NH4+ в пробах воды, полученных из бассейна с осетрами первой опытной группы, не имеют достоверных различий с контролем (рисунок). В промежутке от 5-х до 21-х суток происходит повышение данного показателя, что на линейной диаграмме отражено в форме плато. На протяжении от 21-х до 30-х суток наблюдений содержание NH4+ в воде превышает контрольные значения более чем в три раза. Обращает внимание, что изменение уровня катаболизма белков в течение 30 суток температурной нагрузки в целом напоминает графическое отображение последовательного развития стресс-реакции. Судя по показателю катаболизма белков у рыб первой опытной группы в течение первых 3-х суток происходит развитие стадии тревоги. С нашей точки зрения, временной промежуток 5-21 суток отражает развитие стадии резистентности, а отрезок времени от 21-х до 30-х суток соответствует стадии истощения.

Считается, что при стрессе целесообразность усиления катаболизма белков определяется необходимостью образования мономерных молекул для синтеза новых биополимеров, необходимых для осуществления адаптивных реакций в условиях стресса (Филаретова, 2010). Для доказательства связи напряженности катаболизма белков с напряжением свободнорадикальных процессов при колебаниях гидротермического режима нами был использован метод определения первичных (ДК) и вторичных (МДА) продуктов свободнорадикального перекисного окисления липидов (СПОЛ) в тканях печени и почек осетров всех групп.

Контрольная группа — ■ —Первая опытная группа----Вторая опытная группа

Рисунок. Изменение концентрации ионов аммония в среде содержания осетров (п=30)

Результаты исследования показали, что при моделировании суточных колебаний температуры среды обитания рыб на сроке 30 сут. наблюдения в тканях печени осетров первой опытной группы содержание ДК не меняется, а МДА снижается по сравнению с контролем (табл. 1). В почках осетров данной группы по сравнению с контрольными образцами происходит снижение первичных и вторичных продуктов СПОЛ. При анализе состояния ферментативного и не ферментативного звеньев системы антиоксидантной защиты установлено повышение ферментативной активности КАТ, СОД и содержания неферментного соединения ВГ в печени рыб первой опытной группы по сравнению с контролем. В почках рыб данной группы регистрируется повышение активности КАТ, а значения СОД и ВГ не имеют отличий от аналогичных показателей осетров контрольной группы.

Однозначно объяснить физиологическую целесообразность снижения значений СПОЛ в печени рыб первой опытной группы ниже контрольных показателей не представляется возможным. Судя по показателям Табл. 1 становится понятным, что данный феномен связан с адаптивным повышением содержания и активности антиоксидантных белков. Для сохранения специфической функциональной активности в условиях свободнорадикальной нагрузки на тканевые элементы печени, как одного из центральных органов детоксикации, требуется более высокий уровень антиоксидантной защиты. С нашей точки зрения, при мощном воздействии стрессового фактора и условии сохранении клетками печени возможности обеспечивать адекватный синтез белков, процесс защиты тканевых элементов печени от их повреждения активными метаболитами кислорода (АМК) реализуется de facto через повышение активности синтеза антиоксидантных соединений гарантированно с запасом прочности. Результатом чего является снижение уровня СПОЛ ниже контрольных показателей.

Таблица 1

Показатели липопероксидации и активности системы антиоксидантной защиты в гомогенатах тканей осетра (n=20, М±т)

|

Локализация исследуемых показателей |

Группа |

|||

|

контрольная |

первая опытная |

вторая опытная |

||

|

ДК, нмоль/г |

печень |

4,71±0,19 |

4,47±0,24 |

5,11±0,42 |

|

почки |

30,52±1,85 |

25,62±1,46 * |

30,69±3,97 |

|

|

МДА, нмоль/г белка |

печень |

285,74±30,67 |

174,08±13,66 * |

193,92±17,70 |

|

почки |

170,91±11,13 |

148,14±7,23 ** |

125,53±6,23 ■■ |

|

|

КАТ, моль/ мин/мг белка |

печень |

9,64±0,53 |

11,12±0,91 * |

9,51±0,31- |

|

почки |

0,33±0,02 |

1,26±0,29 ** |

0,59±0,06 ■■ |

|

|

СОД, усл. ед./ мг белка |

печень |

0,75±0,07 |

1,73±0,11 ** |

0,33±0,03 ■■ |

|

почки |

1,54±0,16 |

1,25±0,13 |

0,53±0,03 ■ |

|

|

ВГ, мг% |

печень |

19,19±1,09 |

23,2 7± 1,03 * |

18,56±0,70 ■ |

|

почки |

26,21±1,85 |

30,50±2,48 |

20,14±1,10 ■ |

|

Примечание. Различия статистически достоверны между показателями контрольной и первой опытной групп, *р<0,05, **р<0,01. Различия статистически достоверны между показателями первой и второй опытных групп, -р<0,05, "р<0,01.

Безусловно, что при реализации стратегии адаптации клетки печени должны вынужденно изменить свою специфическую активность. Это объясняется не только необходимостью синтеза антиоксидантных соединений, но и ресинтезом АТФ и других белков в поврежденных АМК компартментах.

Анализ состояния процессов липопероксидации и активности системы антиоксидантной защиты в почках позволяет считать, что при продолжительном действии возмущающего фактора клетки тканей данного органа либо более чувствительны к повреждающему действию АМК, либо испытывают большую нагрузку и их адаптивные возможности ограничены по сравнению с печенью. Как видно из табл. 1 снижение уровня СПОЛ обеспечивается преимущественно за счет активности СОД.

Для оценки возможности управления свободнорадикальными процессами в данных органах использовали полифункциональный серосодержащий антиоксидант нового поколения «Тиофан». Результаты исследования показали, что при использовании антиоксиданта «Тиофан» в условиях температурной нагрузки уровень ДК в печени и почках рыб первой и второй опытных групп не изменился. Содержание МДА в печени не изменилось, а почках рыб второй опытной группы, по сравнению с первой опытной группой, снизилось на 15,3%. При этом в образцах печени и почек осетров второй опытной группы по сравнению с первой опытной группой снизились активность ключевых ферментов антиоксидантной защиты КАТ, СОД и содержание ВГ. Использование антиоксидантного соединения приводит показатели КАТ и ВГ в печени к значениям соответствующих показателей осетров контрольной группы. Полученные результаты позволяют считать, что клеткам тканей печени и почек в условиях свободнорадикальной нагрузки не требуется использование собственных ресурсов на обеспечение антиоксидантной защиты; эту функцию выполняет антиоксидант «Тиофан». Это подтверждается снижением содержания конечного продукта азотистого обмена в воде, где содержались осетры второй опытной группы (рис. 1).

Заключение. При экспериментальном моделировании колебаний температурного режима среды обитания у осетров в процессе развития неспецифической адаптации в течение временного промежутка 21-30 сут. происходит активация катаболизма белков и развитие дистресса. Использование антиоксиданта «Тиофан» снижает уровень катаболических реакций и оптимизирует течение свободнорадикальных процессов в печени и почках. Данный подход дают основание признать важную роль АМК в общем механизме адаптации организма рыб к действию неблагоприятных факторов среды и позиционировать антиоксидант «Тиофан» в качестве высокоэффективного средства неспецифической защиты рыб при стрессе.

ROLE OF FREE RADICAL MECHANISM IN REALIZATION OF THE ADAPTIVE REACTIONS OF SIBERIAN STURGEON

(ACIPENSER BAERIP) IN MODELING OF HYDROTHERMAL REGIME FLUCTUATIONS

V.I. Loshenko, A.V. Sakharov, A.E. Prosenko, V.A. Ostapenko

Лошенко В.И. Роль свободнорадикального механизма в реализации адаптивных реакций сибирского осетра (Acipenser baerii) при моделировании колебаний гидротермического режима / А.В. Лошенко, А.В. Сахаров, А.Е. Просенко, В.А. Остапенко // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 1. С. 7-14.

Список литературы Роль свободнорадикального механизма в реализации адаптивных реакций сибирского осетра (Acipenser baerii) при моделировании колебаний гидротермического режима

- Гланц С. 1998. Медико-биологическая статистика. М.: Практика. 459 с.

- Дубровский А.В., Фадеенко Н.В. 2012. Геоинформационное обеспечение экологических проблем Новосибирского водохранилища. Интерэкспо Гео-Сибирь. Т. 3. № 1. С. 70-76.

- Лошенко В.И., Сахаров А.В., Просенко А.Е., Рябчикова Е.И. 2014. Экспериментальное обоснование роли активных метаболитов кислорода в формировании экотоксичности в акватории приплотинного участка гидроэлектростанции//Современные проблемы науки и образования. № 5. URL: http://www.science-education.ru/119-14564.

- Меньшиков М. И. 2011. Рыбы бассейна реки Оби: моногр. Пермь. 215 с.

- ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VUFP.html.

- Савкин В.М., Двуреченская С.Я., Ермолаева Н.И., Киприянова Л.М., Кириллов В.В. и др. 2014. Многолетняя динамика водно-экологического режима Новосибирского водохранилища. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 393 с.

- Филаретова Л.П. 2010. Стресс в физиологических условиях//Российский физиологический журнал. Т. 96. № 9. С. 924-935.

- Almroth B.C., Asker N., Wassmur B., Rosengren M., Jutfelt F. et al. 2015. Warmer water temperature results in oxidative damage in an Antarctic fish, the bald notothen//Journal of Environmental Marine Biology and Ecology. V. 468. P. 130-137.

- Baker M.R., Gobush K.S., Vynne C.H. 2013. Review of factors influencing stress hormones in fish and wildlife//Journal for Nature Conservation. V. 21. P. 309-318.

- Loshenko V.I., Sakharov А.V., Prosenko А.Е. 2014. Experimental substantiation of the role of free radical mechanism of neurotoxicity in reducing the quantity of sturgeon population//European Journal of Natural History. № 4. P. 30-32.

- Popkov V.K. 2014 Population structure and condition of Siberian sturgeon stock: Acipenser baerii Brandt in the River Basin of the Ob//International Journal of Environmental Studies. V. 71 (5). P. 707-715.