Роль температурного фактора в морфогенезе генеративных органов лиственницы сибирской (Larix sibirica)

Автор: Иванова А.Н., Голованова Т.И., Новоселова Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследования выявлено, что на морфогенез генеративных органов лиственницы сибирской оказывают влияние факторы внешней среды: низкие положительные температуры стимулируют воздействие на скорость прохождения материнскими клетками процесса мейоза.

Морфогенез, лиственница сибирская (larix sibirica), низкие положительные температуры, микроспороциты, мейоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14083623

IDR: 14083623 | УДК: 57.085.23

Текст научной статьи Роль температурного фактора в морфогенезе генеративных органов лиственницы сибирской (Larix sibirica)

Способность молодых микроспор растений воспроизводить в условиях in vitro целостный организм открывает большие возможности экспериментального получения гаплоидных растений. Гаплоиды являются уникальным и перспективным объектом для клеточной селекции и генетической инженерии растений. Этой проблеме посвящено множество экспериментальных работ и обзорных статей [5, 8, 13, 14].

К настоящему времени накоплен значительный фактический материал по различным аспектам изучения этого явления у представителей различных семейств покрытосеменных растений. Однако не разработана эффективная система массового получения гаплоидов при культивировании мужских генеративных органов, не решены проблемы индукции и регенерации. Остаются неясными механизмы, обусловливающие смену программы развития микроспор с нормального пути созревания на вегетативный путь развития, через эмбриоидо- и каллусогенез в гаплоидное растение. Крайне мало данных по изучению морфогенеза мужских генеративных органов голосеменных.

Ряд исследователей отмечают, что непосредственными причинами морфогенеза являются физиолого-биохимические процессы, происходящие в индивидуальном развитии организма в определенных условиях внешней среды [1– 3, 5– 9, 11, 16, 17].

Одним из важнейших абиотических факторов, определяющих этапность онтогенеза и влияющих на фенотипическое проявление конкретного генотипа растения, являются низкие положительные температуры. Имеются данные о влиянии температурного фактора на становление полярности растительного организма, данный фактор используют как стрессор индукции андроклинии у покрытосеменных растений [8, 14].

Цель работы . Рассмотреть действие низких положительных температур как важный фактор культивирования мужских генеративных органов, при котором происходит высокий выход эмбриоидов.

Объекты и методы. В качестве объектов исследования использовали 30–35-летние деревья лиственницы сибирской, произрастающие на территории экспериментальной базы Института леса «Погорельский бор».

У опытных деревьев Larix sibirica собирали мужские гаметофиты (микростробиллы) с сентября 2003 по май 2004 г. Экспериментальные деревья были разделены на две группы по фенотипическим и морфологическим данным. В первую группу вошли деревья, пораженные лиственничной почковой галлицей, которые отличались от здоровых замедленным ростом и изреженной кроной (рис.1, а). У таких деревьев, как было показано И.Н. Третьяковой [10], идет нарушение мужской сексуализации, то есть превалируют женские шишки. Во вторую группу вошли деревья, не пораженные лиственничной почковой галлицей (рис. 1, б).

а б

Рис. 1. Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.): а – не пораженная лиственничной почковой галлицей; б – пораженная лиственничной почковой галлицей

Собранные мужские генеративные органы помещали на модифицированную среду Мурасиге-Скуга [16].

В ходе работы снимали показатели: время прорастания микроспор, размеры пыльцевой трубки; время прохождения мейоза; морфологические особенности материнских клеток микроспор на каждой стадии развития.

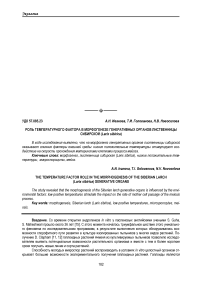

Эксперимент проводился в двух вариантах:

-

1. Часть мужских генеративных органов, собранных с поврежденных и неповрежденных деревьев, помещали в холодильник на трое суток, где температура поддерживалась в пределах + 4 Со, после чего переносили на среду MS.

-

2. Другую часть мужских генеративных органов, собранных с поврежденных и неповрежденных деревьев, сразу же помещали на модифицированную среду MS.

Схема проведения эксперимента представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проведения эксперимента

Результаты и обсуждение. Данные по влиянию температурного фактора на развитие микроспороцитов Larix sibirica in vitro представлены в таблице 1. Необходимо отметить, что для анализа использовали материнские клетки микроспор, которые находились на различных стадиях развития: в осенне-зимний период – на стадии профазы I, в весенний период в микроспороцитах обнаруживалась сильная асинхронность прохождения мейоза (табл. 1), что характерно для хвойных.

Таблица 1

Влияние низких положительных температур на развитие микроспороцитов in vitro , собранных в разные периоды развития микростробил Larix sibirica

|

Дерево |

Месяц |

Сутки |

Метафаза I |

Анафаза I |

Телофаза I |

Интерфаза |

Тетрады |

Микроспоры |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Микростробилы, не обработанные низкими положительными температурами +4 Сo |

||||||||

|

нП |

Октябрь |

3 |

11,2 |

78,2 |

10,6 |

|||

|

5 |

0,1 |

99,9 |

||||||

|

7 |

0,1 |

10,2 |

89,7 |

|||||

|

Декабрь |

3 |

62,4 |

37,6 |

|||||

|

5 |

0,7 |

52,1 |

47,1 |

0,1 |

||||

|

7 |

0,3 |

21,9 |

77,8 |

|||||

|

14 |

0,1 |

99,9 |

||||||

|

Апрель |

3 |

100 |

||||||

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

П |

Октябрь |

3 |

35,6 |

64,4 |

||||

|

5 |

0,7 |

52,1 |

47,1 |

0,1 |

||||

|

7 |

0,3 |

21,9 |

77,8 |

|||||

|

14 |

0,1 |

99,9 |

||||||

|

Декабрь |

3 |

78,2 |

11,2 |

10,6 |

||||

|

5 |

0,1 |

75,3 |

24,6 |

|||||

|

7 |

10,3 |

89,7 |

||||||

|

14 |

100 |

|||||||

|

Апрель |

3 |

100 |

||||||

|

Микростробилы, об |

работанные низкими положительными температурами +4 Сo |

|||||||

|

нП |

Октябрь |

3 |

9,6 |

67,3 |

23,1 |

|||

|

5 |

89,2 |

10,8 |

||||||

|

7 |

10,3 |

89,7 |

||||||

|

Декабрь |

3 |

8,4 |

67,3 |

24,3 |

||||

|

5 |

81,3 |

18,7 |

||||||

|

7 |

19,1 |

80,9 |

||||||

|

Апрель |

3 |

100 |

||||||

|

П |

Октябрь |

3 |

9,1 |

67,7 |

23,2 |

|||

|

5 |

99,9 |

0,1 |

||||||

|

7 |

2,9 |

97,1 |

||||||

|

Декабрь |

3 |

7,2 |

92 |

0,8 |

||||

|

5 |

0,2 |

87,7 |

12,1 |

|||||

|

7 |

14,7 |

85,3 |

||||||

|

Апрель |

3 |

100 |

||||||

В культуре in vitro в октябре месяце у непораженных деревьев большое количество материнских клеток микроспор находилось в анафазе I, а на 7-е сутки культивирования появляются тетрады, на долю которых приходится около 90 %. В декабре, когда лиственница сибирская находилась в состоянии физиологического покоя, распределение микроспороцитов по фазам несколько иное. На 3-и сутки большее количество микроспороцитов находилось на стадии метафазы I, однако на 14-е сутки было обнаружено 100 %-е образование микроспор, покрытых тонкой экзиной. У растений, пораженных лиственничной почковой галлицей, было отмечено в осенне-зимний период неравномерное распределение микроспороцитов по отдельным фазам мейоза, и образование микроспор проходило медленнее (табл. 1).

В весенние сроки культивирования у не пораженных и пораженных деревьев лиственничной почковой галлицей у микроспороцитов происходило быстрое завершение мейоза.

Большой интерес представляют данные по обработке микростробил низкими положительными температурами. В литературе встречаются исследования, где низкие положительные температуры способствовали получению высокого выхода андрогенных культур у пшеницы [5]. В.Ю. Горбуновой впервые обнаружено: «… дифференциальная эксперессия транскриптов, накапливающихся в микроспорах в ответ на воздействие пониженных положительных температур на пыльники яровой мягкой пшеницы поздней стадии микроспорогенеза. Эта спорофитная генетическая информация реализуется в перестройке веретена деления первого митоза и появлении микроспор с двумя равными ядрами, что характеризует начало прямого андрогенеза in vitro » [4].

В наших исследованиях показано, что пониженные положительные температуры оказывали стимулирующее воздействие на прохождение клетками процесса мейоза, микростробилы которых были собраны в осенне-зимний и весенний периоды. Следует отметить, что у микростробил, собранных в данный период, уже на 3-е сутки культивирования микроспороциты находились в анафазе I в отличие от клеток, микростробилы которых не были обработаны низкими положительными температурами.

Несмотря на то, что на 7-е сутки образованы микроспоры как у непораженных, так и у пораженных деревьев, в их размерах были отмечены существенные различия (табл. 2).

Таблица 2

|

Дерево Месяцп Сутки in vivo 1 Метафаза I1 Анафаза Iп Телофаза Iп Интерфаза Тетрадып Микроспоры |

|||||||||

|

Микростробилы, не обработанные низкими положительными темпе |

ратурами +4 Сo |

||||||||

|

нП |

Октябрь |

3 |

37,76 ±0,22 |

39,17±0,17 |

56,06 ±0,24 |

76,01±0,21 |

|||

|

5 |

54,01±0,21 |

75,31± 0,18 |

|||||||

|

7 |

76,13±0,19 |

84,21±0,31 |

91,52 ±0,21 |

||||||

|

Декабрь |

3 |

37,92 ±0,20 |

38,19±0,17 |

54,6±0,33 |

|||||

|

5 |

38,92±0,24 |

56,40±0,59 |

75,68±0,18 |

85,53±0,16 |

|||||

|

7 |

85,43±0,19 |

92,01±0,26 |

101,3±0,15 |

||||||

|

Апрель |

3 |

51,27 ±0,16 |

91,59±0,21 |

||||||

|

5 |

101,08±0,15 |

||||||||

|

7 |

115,1±0,31 |

||||||||

|

П |

Октябрь |

3 |

34,48 ±0,17 |

37,76 ± 0,2 |

41,36±0,21 |

52,28±0,33 |

|||

|

5 |

50,21±0,29 |

60,01±0,36 |

75,61±0,23 |

89,75±0,27 |

|||||

|

7 |

76,12±0,12 |

90,20±0,31 |

99,89±0,21 |

||||||

|

Декабрь |

3 |

35,76 ±0,19 |

38,4±0,19 |

39,63±0,25 |

60,3±0,59 |

||||

|

5 |

54,7±0,27 |

73,47±0,18 |

76,09±0,18 |

||||||

|

7 |

90,56±0,26 |

91,60±0,38 |

|||||||

|

Апрель |

3 |

49,92 ±0,12 |

89,79±0,23 |

||||||

|

5 |

98,09±0,38 |

||||||||

|

7 |

102,12±0,26 |

||||||||

|

Микростробилы, обработанные низкими положительными температурами +4 Сo |

|||||||||

|

нП |

Октябрь |

3 |

37,76 ±0,22 |

69,82±0,23 |

85,46±0,36 |

90,06±0,28 |

|||

|

5 |

91,87±0,21 |

95,3 ± 0,12 |

|||||||

|

7 |

96,89±0,27 |

110,63±0,27 |

|||||||

|

Декабрь |

3 |

37,92 ±0,20 |

65,78±0,34 |

78,26±0,18 |

89,61±0,18 |

||||

|

5 |

95,41±0,21 |

109,56±0,31 |

|||||||

|

7 |

19,1 |

120,31±0,15 |

|||||||

|

Апрель |

3 |

51,27 ±0,16 |

93,76±0,28 |

||||||

|

5 |

101,31±0,21 |

||||||||

|

7 |

124,3±0,15 |

||||||||

|

П |

Октябрь |

3 |

34,48 ±0,17 |

50,43±0,19 |

74,89±0,29 |

80,91±0,21 |

|||

|

5 |

76,5±0,31 |

82,84±0,20 |

89,03±0,25 |

||||||

|

7 |

90,95±0,21 |

100,8±0,33 |

|||||||

|

Декабрь |

3 |

35,76 ±0,19 |

60,11±0,33 |

77,23±0,59 |

80,59±0,25 |

||||

|

5 |

80,65±0,21 |

85,36±0.23 |

100,15±0,24 |

||||||

|

7 |

85,95±0,29 |

100,23±0,38 |

|||||||

|

Апрель |

3 |

49,92 ±0,12 |

90,12±0,33 |

||||||

|

5 |

99,89±0,59 |

||||||||

|

7 |

106,39±0,38 |

||||||||

Размеры микроспороцитов и микроспор

Размеры микроспороцитов, образованных от микростробил не обработанных низкими положительными температурами деревьев, не пораженных лиственничной почковой галлицей, в метафазе I на 3-е сутки отличались от размеров микроспороцитов пораженных деревьев. Существенную разницу наблюдали у непораженных и пораженных деревьев на 5-е и 7-е сутки культивирования. Особенно значительные отличия проявились в анафазе I и телофазе I (табл. 2). Образованные микроспоры имели тонкую экзину и к 14-м суткам культивирования образовывали двухклеточное пыльцевое зерно, которое прорастало с образованием пыльцевой трубки.

Наиболее существенную разницу в размерах микроспороцитов наблюдали у деревьев, обработанных низкими положительными температурами: в осенне-зимний и весенний периоды на 3-е сутки культивирования их размеры составили: у деревьев, не пораженных лиственничной почковой, – 69,82 мкм, а у пораженных – 60,11 мкм. Такая же закономерность наблюдается и на 5- и на 7-е сутки культивирования. У микроспор, полученных таким путем, наблюдаются тонкая экзина и деполяризация клетки.

Таким образом, низкие положительные температуры оказывают положительное влияние не только на прохождение мейоза, но и на размер образованных микроспор.

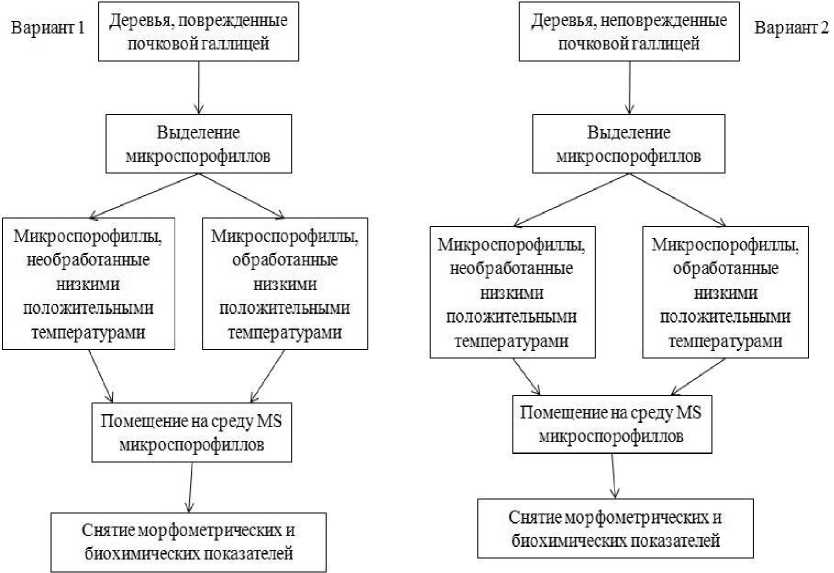

У микроспор, образованных в осенне-зимний период, наблюдается образование одноклеточного пыльцевого зерна, которое образует пыльцевую трубку на 14-е сутки культивирования (рис. 3, а), а в дальнейшем – ценоцит (рис. 3, б).

Рис. 3. Образование пыльцевой трубки на 14-е сутки культивирования и на 21-е сутки ценоцита

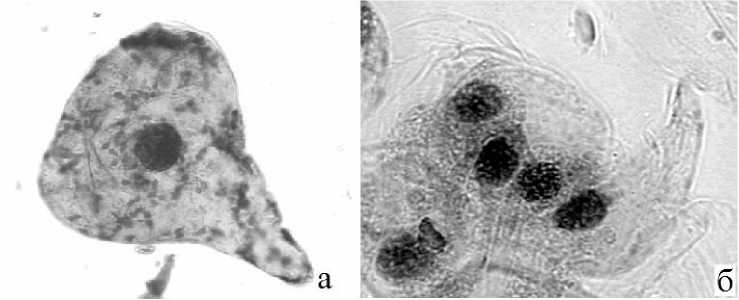

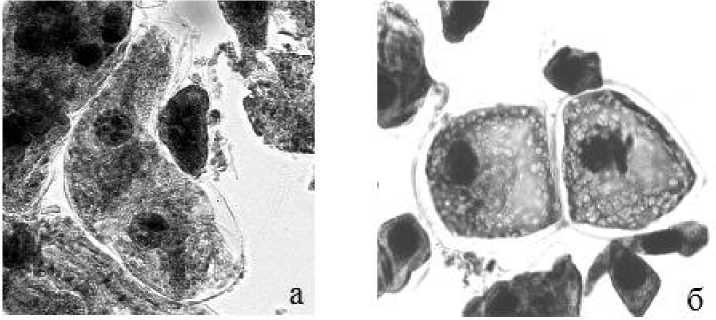

У микроспор, полученных в апреле месяце, на 14-е сутки от момента инокуляции микроспорофиллов на среду in vitro в образованных микроспорах отмечены равные митотические деления с образованием сначала двух равных ядер, а затем двух равных клеток (рис. 4).

Рис. 4. Митотическое деление микроспоры in vitro

Следовательно, низкие положительные температуры оказывают положительное влияние не только на прохождение мейоза, но и на переход от гаметофитного пути на спорофитный. Это объясняется тем, что в результате действия температур подавляется процесс гаметофитной программы развития и запускается тем самым спорофитная программа.