Роль типа семейного воспитания в формировании девиантного поведения школьников

Автор: Михайлова Ирина Викторовна, Шушарина Арина Владимировна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 4 (18), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье дается описание собственного эмпирического исследования по выявлению роли семейного воспитания разного типа в формировании агрессивного поведения старшего школьника.

Агрессивное поведение личности, юношеский возраст, тип семейного воспитания

Короткий адрес: https://sciup.org/14114023

IDR: 14114023

Текст научной статьи Роль типа семейного воспитания в формировании девиантного поведения школьников

В данный момент одной из актуальных проблем нашего общества является растущая агрессивность подростков. В последнее время преступность возросла, особенно среди людей, находящихся в подростковом возрасте. Принято считать, что дети из неполных семей чаще совершают правонарушения. Именно поэтому важно исследовать проблему особенностей агрессивного поведения у подростков из неполных семей.

Мы предполагаем, что старшие школьники из полных и неполных семей не различаются по форме агрессивных и враждебных реакций, при этом различаются в уровне самооценки, эмоциональной стабильности и нейротизма.

Эмпирическое исследование строится на теоретических положениях, а именно на рассмотрении феноменологии агрессивности, ее психологических аспектах, на теориях агрессии, в том числе психоэнергетической модели, гомеостатической модели, бихевиоральной модели. Были проанализированы работы Долларда, Миллера и Адорно. В анализе теоретических источников мы также опирались на работы Л. М. Семенюк [6], А. Б. Дрожан [5], С. Л. Соловьевой [7], Л. И. Божович [1], И. В. Михайловой [4], И. В. Калинина [3], М. А. Ивановой [2] и многих других.

В ходе эмпирического исследования нами были использованы следующие методы:

-

1. Общетеоретические методы: теоретический анализ научных источников по теме исследования; сравнительно-сопоставительный анализ теорий по проблеме исследования.

-

2. Эмпирические методы: метод анкетирования — самостоятельно разработанная анкета на выяснение состава семьи; метод тестирования.

-

3. Математические методы статистической обработки информации: группировка; статистический метод — многофункциональный статистический критерий φ* — угловое преобразование Фишера для выявления различий в уровне стрес-соустойчивости в группе мужчин и женщин; коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

При этом в качестве психодиагностического инструментария выступили следующие методики: Личностный опросник А. Басса — А. Дарки для выявления форм агрессивных и враждебных реакций (опубликован в 1957 г.); Шкала самооценки и уровня притязаний Т. Дембо и С. Я. Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан (опубликована в 1968 г.); Личностный опросник Айзенка для выявления стабильности-нестабильности и экстраверсии-интроверсии учащихся старших классов (опубликован в 1963 г.).

Исследование проводилось в гимназии № 44 г. Ульяновска. В нем приняли участие 100 учащихся (53 девушки, 47 юношей) 10—11 классов, из них 35 из неполных семей (15 мальчиков и 20 девочек).

Проведя и обработав результаты нашего исследования, мы в первую очередь разделили всю выборку на две группы путем обработки анкеты. Её задачей являлось выяснить состав семьи испытуемого, с кем он проживает, как давно проживает данным составом, как часто он видится с мамой и папой. После обработки всех

-

100 анкет испытуемых были сделаны следующие шаги.

Шаг первый. Мы разделили подростков по составу семьи, в которой они проживают (полная семья, неполная семья).

Первая группа — 65 детей из полных семей;

Вторая группа — 35 детей из неполных семей.

Группа подростков из неполных семей , т. е. вторая группа, получила дополнительное деление:

-

• проживающие только с мамой больше 6 лет (8 человек);

-

• проживающие с мамой и отчимом (10 человек);

-

• проживающие в сложной семье (9 человек).

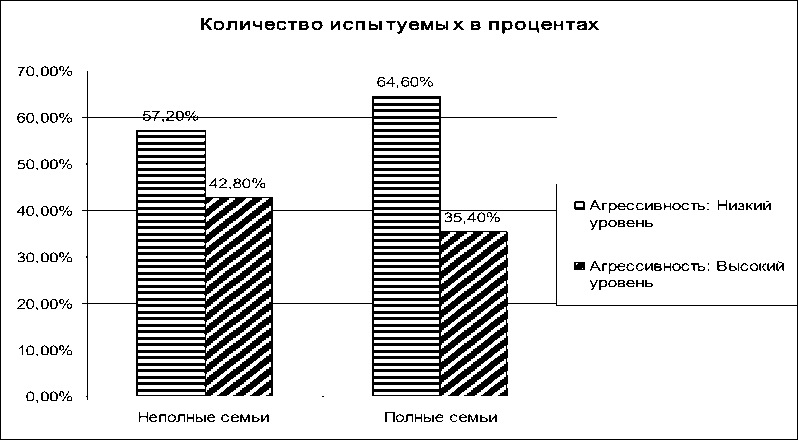

Шаг второй. По результатам, полученным по методике Басса и Дарки, подростки из полных и неполных семей в своих группах были разделены на детей с высокими и низкими показателями агрессивности (см. рис. 1).

Стоит отметить, что все данные находятся в пределах нормы, но условно наше разделение носило более и менее выраженный характер проявления данного поведения.

Рис. 1. Показатели уровня агрессивности старших школьников из полных и неполных семей, полученные по методике А. Басса — А. Дарки

Вначале рассмотрим данные старших школьников из неполных семей: 42,8 % респондентов имеют повышенный уровень агрессивности.

Данные показатели агрессивности подростков из неполных семей не выходят за верхнюю границу допустимого уровня агрессивности по методике Басса и Дарки, но по отношению к своим сверстникам имеют более высокие показатели по шкалам физической, вербальной и косвенной агрессии, именно поэтому мы их относим к микрогруппе с высоким уровнем агрессивности. Считается, что агрессию может вызвать ситуация, связанная со стремлением к справедливости (Р. С. Хоманс), у подростков из неполных семей это может быть связано с распределением семейных ролей либо домашних обязанностей. Так же разбирают отдельные случаи агрессивного проявления как адаптивно- го качества, связанного с освобождением от фрустрации и тревоги. Недавний развод родителей либо длительная напряженная ситуация в семье накладывают отпечаток на психологическое состояние ребенка. Ребенок переживает по поводу изменившейся ситуации в семье, испытывает тревогу за будущее. Эти ребята прибегают к прямой физической агрессии (драки, толчки), имеют высокий уровень в показателях раздражительности, готовы к проявлению негативных чувств при малейшей возможности (грубость, вспыльчивость), зачастую не стесняются выражать негативные чувства через вербальную агрессию.

Большинство полученных значений по уровню агрессивности вошли в границы нормы (57,2 % респондентов). Данные испытуемые характеризуются низким проявлением любой аг- рессии. Им не свойственны формы вербальной (слухи, крики, визг), тем более физической агрессии. Они предпочитают не вступать в конфликты, а разрешать их мирным путем, достаточно часто испытывают чувство вины за самое незначительное проявление своей враждебности по отношению к окружающим.

Что касается старших школьников из полных семей, здесь получены иные результаты. Напомним, число данных респондентов составляет 65 человек. 35,4 % подростков дали результаты, соответствующие высокому уровню агрессивности. Так как показатель в данной методике складывается из шкал физической, вербальной и косвенной агрессии, в определенных жизненных ситуациях подросток может прибегать к любому виду проявления агрессивного поведения. Всё же большинство старших школьников (64,6 %) дали ответы, соответствующие низкому уровню проявления агрессии.

Делая промежуточные выводы, можно сказать следующее. У респондентов 10—11 класса уровень агрессивности в основном находится в норме (21±0,4), различия в уровне агрессивности незначительные (φ эмп = 0,735 по угловому преобразованию Фишера), но с выраженной тенденцией.

Обобщая эмпирическую часть, можно сказать, что большинство опрошенных подростков из неполных семей обладают уровнем агрессивности, находящимся в норме, то есть тенденции с физической и вербальной агрессией слабо выражены, но все же есть те исключения, которые выходят за границы нормального распределения. Эти подростки преимущественно обладают холерическим темпераментом, то есть им свойственны такие черты, как нетерпеливость, несдержанность, но они не прибегают к методам выражения агрессии. Они отходчивы, быстро переключаются на новое, общительны. Подростки с наиболее выраженным уровнем агрессии обладают очень высокой самооценкой, которая является непродуктивной, препятствует обучению, конструктивному личностному развитию.

Наиболее высокий уровень агрессивности сочетается с высоким уровнем нейротизма и экстраверсией с очень высокой самооценкой, что соответствует описанию в теориях, представленных в научной литературе. Темперамент меланхоликов характеризуется склонностью к постоянному переживанию событий, легкой ранимостью, остротой реагирования на внешние факторы, эмоциональной ранимостью, повышенной впечатлительностью. Люди с данным темпераментом, а особенно подростки, склонны к аффекту и аффективным реакциям. В ходе проведения эмпирического исследования гипотеза о том, что демонстрация агрессивного поведения не связана с составом семьи старшего школьника, но одновременно связана с уровнем эмоциональной стабильности и экстраверсии подростка, а также уровнем его самооценки, подтвердилась.

В сравнении выборок подростков, живущих в сложной по составу семье и проживающих совместно с матерью и отчимом, мы получили значение, которое находится в зоне неопределенности. Доля лиц, у которых повышен уровень агрессивности, в выборке школьников из неполных семей с высоким уровнем самооценки выше, чем у подростков из полных семей. Проверив данные результаты по критерию Фишера, мы получили показатель, который находится в зоне значимости. Следовательно, различия двух выборок с высокой самооценкой при повышенной агрессивности достоверны.

У подростков из неполных семей со средним уровнем самооценки уровень агрессивности выше, чем у подростков из полных семей. Подростки из неполных семей демонстрируют высокую самооценку и не демонстрируют низкую, что объясняется, на наш взгляд, тем, что из-за распространения в нашем обществе неполных семей подростки из таких семей уже не чувствуют себя ущемленными, менее достойными или умными и красивыми. С ростом самооценки подростков из неполных семей увеличивается их уверенность в себе, в свои возможности, что у них будет всё иначе, не как в своей семье, что они добьются успеха. Часто одинокие родители доверяют своему ребенку больше, нежели в полных семьях, ребенок чувствует свою ответственность, значимость и оценивает оказанное ему доверие. Это и есть составляющие самооценки человека.

Наша гипотеза, что демонстрация агрессивного поведения не связана с составом семьи старшего школьника и одновременно связана с уровнем эмоциональной стабильности и экстраверсии подростка, а также уровнем его самооценки, не подтвердилась. Уровень агрессивности старших школьников из полных и неполных семей не имеет достоверных различий, корреляционные связи между агрессивностью, самооценкой и уровнем эмоциональной стабильности и экстраверсии установлены не были. То есть проявление агрессивного поведения старших школьников из неполных семей не имеет связи с составом семьи, агрессивностью, самооценкой и уровнем эмоциональной стабильности и экстраверсии.

На основании проведенного исследования могут быть разработаны способы коррекции агрессивного поведения, включающие в себя работу с самооценкой, направленностью, проявлением и контролем за агрессией. Практическая реализация настоящего исследования может быть связана и с методической работой педагогов и школьных психологов, поскольку, зная об особенностях агрессивного поведения подростков из неполных семей, можно разработать программы, позволяющие влиять на снижение проявления агрессивного поведения.

-

1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. М. : Международная педагогическая академия, 2003. 368 с.

-

2. Иванова М. А., Михайлова И. В. Личностные характеристики представителей различных субкультур // Психология XXI века : сб. материалов

V Междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых. 2009. С. 314—317.

-

3. Калинин И. В. Психология внутреннего конфликта человека : учебно-методическое пособие. Ульяновск, 2003.

-

4. Михайлова И. В. Виды приписываний в конформной ситуации // Перспективы развития науки и образования : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практич. конф. : в 5 ч. М. : ООО «АР-Консалт», 2014. С. 77—78.

-

5. Дрожан А. Б. Проблемы психологии современного подростка. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Psihol/_Index.php.

-

6. Семенюк Л. М. Психологическая сущность агрессивности и ее проявление у детей подросткового возраста : методические рекомендации. М. : Квант, 1991. 235 с.

-

7. Соловьева С. Л. Агрессивность как свойство личности в норме и патологии. URL: http://www.psychol-ok.ru/library.html .

Список литературы Роль типа семейного воспитания в формировании девиантного поведения школьников

- Божович Л. И. Проблемы формирования личности. М.: Международная педагогическая академия, 2003. 368 с.

- Иванова М. А., Михайлова И. В. Личностные характеристики представителей различных субкультур//Психология XXI века: сб. материалов V Междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых. 2009. С. 314-317.

- Калинин И. В. Психология внутреннего конфликта человека: учебно-методическое пособие. Ульяновск, 2003.

- Михайлова И. В. Виды приписываний в конформной ситуации//Перспективы развития науки и образования: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практич. конф.: в 5 ч. М.: ООО «АР-Консалт», 2014. С. 77-78.

- Дрожан А. Б. Проблемы психологии современного подростка. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Psihol/_Index.php.

- Семенюк Л. М. Психологическая сущность агрессивности и ее проявление у детей подросткового возраста: методические рекомендации. М.: Квант, 1991. 235 с.

- Соловьева С. Л. Агрессивность как свойство личности в норме и патологии: автореф. дис.... д-ра психол. наук. -СПб., 1997. -42 с.