Роль водного стресса в формировании микросклероциев Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. в тканях сои

Автор: Саенко Г.М., Зеленцов С.В., Ливень В.Т.

Статья в выпуске: 1 (138), 2008 года.

Бесплатный доступ

Показано, что в благоприятных условиях для развития возбудителя болезни гриб M. phaseolina попадает в растение на самых ранних стадиях его развития, без разрушения клеток. Вызванное дефицитом воды концентрация концентрации соевого сока на любой стадии онтогенеза определяет развитие физиологической засухи для патогенного мицелия. Осмотропное недоедание патогена на любой стадии онтогенеза сои вызывает образование микрокроклеотиума грибов в локализации мицелия. Наиболее вредным является образование микросклеротиума в сосудах метаксилемы, вызывающее эмболию и повреждение растений сои.

Короткий адрес: https://sciup.org/142171284

IDR: 142171284 | УДК: 633.853.52:632.115.123

Текст научной статьи Роль водного стресса в формировании микросклероциев Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. в тканях сои

Возбудитель пепельной гнили чрезвычайно изменчив. Его изоляты отличаются по размерам мик-росклероциев и по наличию или отсутствию пикнид [7, 4].

Количество исследований, посвящённых биологии, распространённости и вредоносности гриба М. phaseolina на сое, особенно в Западном Предкавказье и Северном Кавказе в целом, крайне ограничено. Имеющиеся сведения имеют фрагментарный и незавершённый характер [1].

Существуют разные мнения по характеру локализации мицелия и микросклероциев патогена в тканях растений. Ряд исследователей полагает, что этот гриб развивается по межклеточному пространству и тканям эпидермального слоя, где и образуются микросклероции. Другие считают, что основным местом образования микросклероциев является центральная паренхима. Третьи утверждают, что М. phaseolina является болезнью механиче- ской закупорки микросклероциями сосудов ксилемы. В ряде исследований также отмечается синтез токсина и ферментная активность патогена по отношению к растению-хозяину [7, 4, 5].

Ранее было установлено, что возбудитель пепельной гнили способен вызвать наиболее резкие изменения у стареющего организма, в результате чего внешние признаки пепельной гнили на надземной части растений сои обычно проявляются во второй половине вегетации. Гриб M. phaseolina может вызывать заболевание растений, ослабленных в результате воздействия на их рост и развитие неблагоприятных внешних условий, особенно высоких температур и недостатка влаги. В зависимости от агроклиматических условий года болезнь может появляться как в фазе цветения, так и позже, на завершающих этапах органогенеза [3].

Дефицит целенаправленных исследований по прямой или опосредованной генетической устойчивости к этой болезни и связанная с этим недостаточная изученность биологических особенностей возбудителя пепельной гнили, неясный характер взаимоотношений патогена с соей, как растением-хозяином, привели к тому, что до настоящего времени в мире отсутствуют иммунные к М. phaseoli-na сорта сои.

Первым этапом решения проблемы селекции устойчивых к грибу М. phaseolina сортов сои является изучение причин формирования и особенности локализации микросклероциев в тканях стеблей сои, что и явилось целью настоящих исследований.

Материал и методы : Полевые исследования проводили на сорте сои РВБ, ежегодно отличающемся высокой степенью распространения и развития болезни. В течение вегетации проводили регулярный мониторинг растений на наличие гриба M. phaseolina в стеблях растений на разных ярусах. В фазе полного налива бобов у поражённых растений анатомически исследовали все ткани стебля.

Для изучения периода заражения, путей проникновений и распространения гриба в тканях растений сои в условиях искусственного климата на инфекционном фоне при длине светового дня 16 ч выращивали 8 сортообразцов сои различного происхождения.

Выращенные растения на стадии 1-2-го тройча- тосложного листа и в фазе бутонизации подвергали искусственной засухе путем прекращения полива. Через 5-7 дней на растениях с начальными признаками завядания проводили анатомические исследования стеблей. Для обнаружения мицелия гриба и микросклероциев при увеличении х 400 просматривали окрашенные раствором хлорида тетраметилтионина (метиленового синего) тонкие поперечные и продольные срезы стеблей сои.

Результаты и обсуждение. В 2007 г. условия для развития болезни сложились настолько благоприятно, что у отдельных сортообразцов сои характерные признаки проявления макрофомины наблюдали не только в прикорневой части стеблей, но и в среднем и даже верхнем ярусе.

На фоне крайне неблагоприятных для роста и развития сои погодных условий первые симптомы проявления болезни на сое появились в фазе бобо-образования. В фазе налива семян на отдельных участках поля наблюдали микроочаги поражения макрофоминой. В период физиологического созревания растений сои на поверхности прикорневых частей стеблей и корнях, а также на их изломах наблюдали обильное образование микросклероциев.

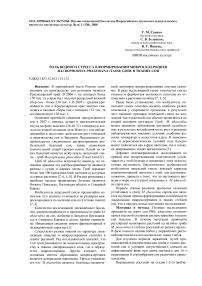

Анатомические исследования созревших растений сорта сои РВБ, выращенных в условиях 2007 г., позволили установить, что наибольшее количество микросклероциев локализовано во внутренней части коры, прилегающей непосредственно к древесине (рис. 1 а ). При этом ткани коры за исключением эпидермиса практически разрушились, что указывает не только на склероциеобразующую активность гриба, но и на ферментную активность токсина патогена.

Большое количество микросклероциев также было обнаружено в древесине. В этих тканях микросклероции формировались преимущественно в сосудах вторичной ксилемы, полностью их закупоривая. Вследствие прекращения поступления воды из корневой системы ткани древесины вокруг закупоренных сосудов отмирали и обесцвечивались (рис. 1 б ).

Наличие микросклероциев на внутренней поверхности древесины, примыкающей к сердцевине, свидетельствует о развитии мицелия гриба также и в этой части стебля (рис. 1 в ). Полное разрушение рыхлой сердцевины также указывает на наличие токсина гриба и его ферментную активность.

Во всех тканях размеры микросклероциев были одинаковыми и в среднем составляли 50-75 мкм. Микросклероции аналогичного размера формируются на свободно растущем мицелии гриба на среде Чапека в чашках Петри (рис. 1 г ).

Биологические особенности возбудителя пепельной гнили и специфический характер взаимоотношений с растением-хозяином позволили нам выдвинуть рабочую гипотезу осмотически зависимого склероциеобразования в онтогенезе сои, основанную на градиенте осмотического давления внутри и вне мицелия гриба [2].

Согласно этой гипотезе гриб проникает в ткани растения-хозяина за счет лизиса эпителиальных клеток корешков. Вегетативный рост мицелия патогена в тканях сои и паразитическое использование питательных веществ растения-хозяина осуществляются за счёт повышенного относительно растительных клеток осмотического давления клеточного сока (ОДКС) внутри мицелия.

При развитии водного стресса концентрация ОДКС в тканях растения -хозяина увеличивается и достигает значений ОДКС внутри мицелия патогена. При выравнивании ОДКС внутри и снаружи мицелия для гриба наступает физиологическая засуха, вызывающая образование микросклероциев.

Образовавшиеся микросклероции закупоривают сосуды ксилемы, последовательно вызывая угнетение, завядание и гибель растения-хозяина.

Как правило, микросклероции пепельной гнили формируются на поздних этапах развития сои. В то же время в рамках нашей гипотезы при наличии мицелия в тканях сои при критических значениях ОДКС микросклероции должны образовываться независимо от возраста растений.

С целью проверки этого положения в камере искусственного климата на инфекционном фоне был поставлен модельный эксперимент по формированию искусственных почвенных засух на ранних этапах онтогенеза сои.

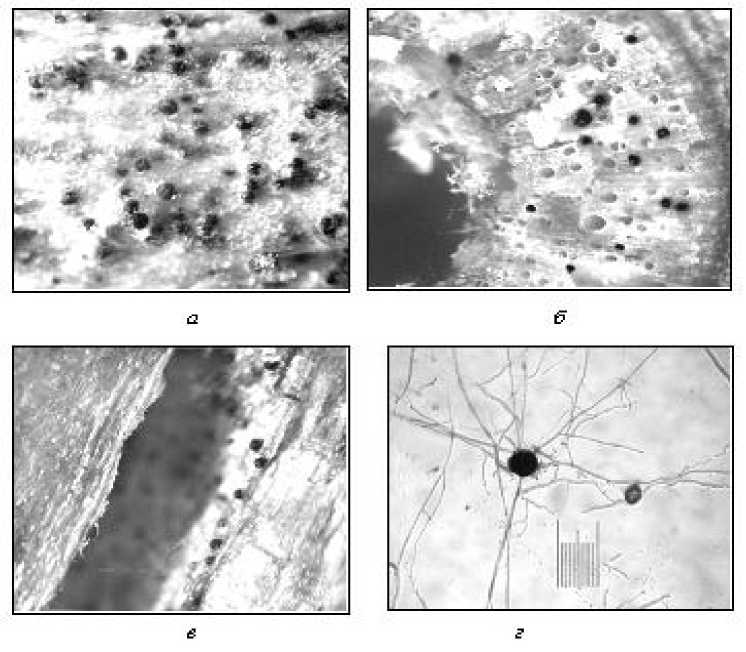

В условиях оптимальной влажности почвы в сосудах уже на стадии примордиальных листьев в тканях растений были обнаружены гифы патогена, прорастающие сквозь срединные пектиновые пластинки между клеточными стенками соседних клеток. Мицелий гриба в сосудах протоксилемы и протофлоэмы не обнаруживали (рис. 2).

Водный стресс в фазе первого тройчатого листа до потери тургора в листьях и апикальной точке роста привел к образованию микросклероциев в срединном пектиновом межклеточном слое на уровне эпикотиля.

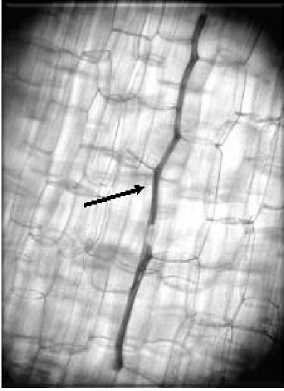

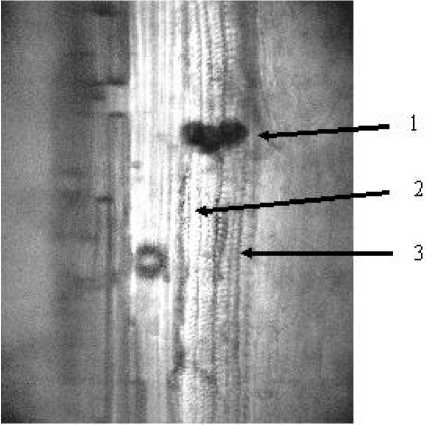

В фазе 2-го тройчатого листа мицелий гриба пророс до уровня узла первого тройчатого листа. Формирование водного стресса у растений сои в этот период привело к образованию микросклеро-циев уже в прозенхимных клетках - пористых трахеидах протоксилемы эпикотиля (рис. 3).

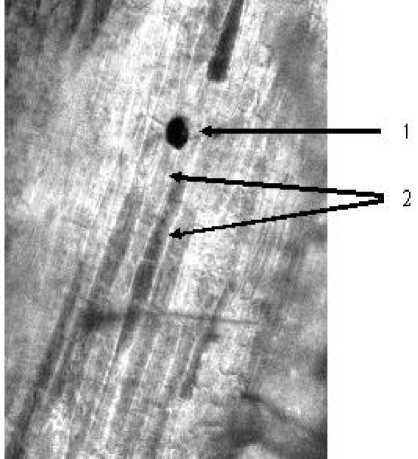

А повышение ОДКС в фазе бутонизации вызвало массовое образование микросклероциев в сосудах метаксилемы уже на уровне 4-го междоузлия (рис. 4).

Поддержание оптимальной для роста растений сои влажности почвы в условиях искусственного климата в течение всего вегетационного периода позволяет получать здоровые растения без внешних признаков поражения пепельной гнилью.

Заключение. Наши исследования показали, что при наличии инфекционного начала в почве и благоприятных условий для развития возбудителя заражение растений осуществляется, начиная с фазы семядольных листьев. Гриб, проникая в растение

Рисунок 1 – Локализация микросклероциев в тканях стебля сои

а – микросклероции в эпидермальном слое;

б – микросклероции в древесине (отдельные микросклероции закупорили сосуды ксилемы);

в – микросклероции на границе между древесиной и сердцевиной (ткани сердцевины полностью разрушены грибом).

г – образование микросклероциев в чистой культуре гриба на среде Чапека (общая длина линейки – 100 мкм)

на самых ранних стадиях его развития, развивается в межклеточном пектиновом слое и не вызывает гибе ли соседних клеток.

Рисунок 2 – Прорастание мицелия сквозь срединные пектиновые пластинки между клеточными стенками недифференци рованной паренхимы гипокотиля

Рисунок 3 – Формирование микросклероция в пористых трахеидах протоксилемы эпикотиля

1 – микросклероция; 2 – пористая трахеида;

Рисунок 4 – Формирование микросклероциев в пористых и спиральных сосудах метаксилемы 4-го междоузлия

1 – микросклероции; 2 – пористый сосуд;

3 – спиральный сосуд

При наличии оптимальных по влагообеспечен-ности условий роста и развития сои внешние симптомы поражения надземной части растений могут не проявляться вплоть до физиологического созревания культуры.

Вызываемое дефицитом воды повышение концентрации клеточного сока растений сои на любой стадии онтогенеза определяет развитие физиологической засухи для мицелия М. phaseolina . Нарушение осмотрофного питания патогена в тканях сои с высоким ОДКС служит причиной формирования микросклероциев гриба в местах локализации мицелия.

На фоне острой и продолжительной воздушнопочвенной засухи микросклероции М. phaseolina способны формироваться практически во всех тканях стебля.

Наиболее вредоносным представляется образование микросклероциев в сосудах метаксилемы, вызывающее их закупорку и приводящее к нарушению водоснабжения и питания и, как следствие, к преждевременной гибели растений сои.