Роль врача первично-амбулаторного звена в лечении пациентов с метаболическим синдромом

Автор: Кириченко Людмила Леонидовна, Овсянников Константин Валерьевич, Королев Александр Петрович, Федосеев Анатолий Николаевич, Точилкина Светлана Алексеевна, Дворянчикова Жанна Юрьевна, Ульянова Елена Александровна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (19), 2014 года.

Бесплатный доступ

Метаболический синдром привлекает все больше внимания клиницистов вследствие возрастающей распространенности, а также неблагоприятного прогноза для пациентов. Основополагающей целью лечения любого хронического заболевания является достижение удовлетворительного комплаентного состояния, зависящего от мотивационного статуса как больного так и врача. Связь между мотивацией к проведению длительной терапии, уровнем знаний и готовностью применять их на практике врача, и компенсацией хронических заболеваний у пациентов представляется интересной для исследования.Целью настоящей работы послужил анализ готовности врачей первично-амбулаторного звена к оказанию помощи пациентам с метаболическим синдромом. Задачами, которые авторы ставили перед собой, являлась оценка знаний, умений и готовность их применять в практической деятельности участковых врачей при работе с пациентами, имеющими метаболический синдром. Объектом изучения являлись врачи - участковые терапевты, работающие в поликлиниках города Москвы, проходившие обучение на кафедре терапии №2ФПДО МГМСУ на протяжении 2011-2013 гг. Проводилось анкетирование на основе имеющихся методик оценки знаний и умений, которые используются в педагогике. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о крайней низкой готовности врачей к оказанию помощи пациентам данной категории.

Метаболический синдром, абдоминальное ожирение, артериальная гипертония, участковые терапевты, послевузовское обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/14338492

IDR: 14338492

Текст научной статьи Роль врача первично-амбулаторного звена в лечении пациентов с метаболическим синдромом

Введение. К факторам риска, способствующим возникновению метаболического синдрома (МС) относят избыточную массу тела и ожирение, низкую физическую активность, а также атерогенный характер питания (по данным Бубновой М.Г.[1]). Во всех современных руководствах по воздействию на отдельные компоненты МС особо подчеркивается, что модификация образа жизни (снижение массы тела и увеличение физической активности) является основным способом коррекции метаболических факторов риска (модификация образа жизни – терапия первой линии), а медикаментозная терапия рассматривается (если вообще рассматривается), как вторичная мера. В 1998 году Национальными Институтами Сердца, Легких и Крови и Диабета, Заболеваний органов пищеварения и Почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) была создана группа экспертов для подготовки руководства по лечению избыточной массы тела и ожирения. В этом руководстве в качестве критериев избыточной массы тела и ожирения предложены значения индекса массы тела (вес в кг/рост в метрах2) соответственно от 25 до 29,9 кг/м2 и более 30 кг/м2 [2]. В качестве критерия абдоминального типа ожирения выбран обхват талии (окружность талии) более 102 см у мужчин и 88 см у женщин, так как именно эти значения ассоциировались с несколькими компонентами МС. Рекомендации по ожирению [2] делают упор на то, что для снижения массы тела необходимо использовать изменения поведения (изменения образа жизни), направленные на уменьшение общей калорийности пищи и увеличение физической активности. Годы изучения этой проблемы и клинический опыт выявили несколько ключевых моментов относительно тактики снижения веса. Первое – это то, что для долговременного снижения веса ударные (разрушающие) и экстремальные диеты (диеты с очень низкой калорийностью, богатые жиром/низкоуглеводные диеты) редко оказываются эффективными. Более эффективны и благоприятны для долговременного снижения веса диеты с ограничением калорийности рациона на 500-1000 килокалорий в день. Реально осуществимая цель – снижение массы тела на 7-10% за период от 6 до 12 месяцев. Сохранить сниженный вес на длительный период лучше всего удается при включении в программу снижения веса регулярных физических упражнений. Изменение поведения должно включать в себя улучшение привычек питания. Следует заранее намечать цели и составлять план приемов пищи, избегать стрессовых ситуаций, провоцирующих переедание, уменьшать размер порций, при покупке пищевых продуктов читать информацию об их составе, представленную на этикетках, избегать мест быстрого питания, питаться регулярно. Важны самоконтроль, поддержка окружающих, интенсивность регулярных физических упражнений (нагрузок). Часто очень полезной оказывается помощь специалиста по лечебному питанию [3].

Представляется, что необходимыми компонентами для успешного проведения терапии модификацией жизни являются наличие устойчивой мотивации пациента к проводимой терапии, его образование (обучение основам рационального питания и физических упражнений), комплаенс между ним и его лечащим врачом, который оказывает поддержку мотивации, контроль динамического изменения показателей и коррекцию проводимого лечения. На практике далеко не всегда врачом правильно оцениваются приоритетные направления в лечении пациента с МС, основной упор терапии делается на отдельные его звенья – нормализацию липидного спектра крови, снижение гипергликемии, достижение целевых значений АД и пульса, снижение гиперурикемии, лечение ИБС и т. д., но не на терапию модификацией образа жизни в подавляющем большинстве случаев, и, следовательно при отсутствии этого важного, центрального, базового компонента, эффективность лечения в целом остается низкой.

В ряде проведенных раннее исследований было показано, что практические врачи в стратегии и тактике лечения МС недостаточно четко представляют себе конечные цели терапии МС (максимальное снижение ССЗ и смертности) и далеко не всегда последовательно добиваются их.

Возможно, одной из многих причин неправильной стратегии в лечении пациентов с МС является низкая профессиональная компетентность врачей.

Цель работы: комплексная оценка профессиональной компетентности врачей-терапевтов при работе с пациентами, имеющими МС.

Материалы и методы. Для оценки уровня профессиональной компетенции врача нами использован метод профессиональной готовности к работе, принятый в педагогике, осно- ванный на трех компонентах показателя: мотивационного, когнитивного и операционного (Л.В. Минеева, 2000, Божедомова С.В., 2011г.) [4]. В соответствии с этой методикой, уровень каждого изучаемого компонента оценивается в категории: высокий, средний, низкий и крайне низкий. Под мотивационным компонентом понимали интерес и желание врача выполнять необходимые диагностические и терапевтические действия, соответствующие научно-обоснованным рекомендациям по МС (для оценки использован методический подход, разработанный Н.В. Кузьминой (1984) [5]). Под когнитивным компонентом понимали уровень знаний врачей по проблеме МС, который оценивали при помощи разработанной нами анкеты, состоящий из 15 вопросов (каждый правильный ответ оценивался в 1 балл). Аналогичный метод использован Конради А.О., 2002, и Шутемовой Е.А. [5, 6] при оценке уровня информированности больных артериальной гипертонией. Под операционным компонентом понимали умение врача на практике использовать научно-обоснованные рекомендации по ведению больных МС. Операционный компонент оценивался методом экспертных оценок по специально разработанному протоколу.

Результаты и обсуждение. Одной из главных причин неэффективной терапии пациентов МС считается низкая приверженность больных к лечению. Возможность в решении этой проблемы определяется аспектами, зависящими от врача. Мы изучили уровень профессиональной компетенции врачей по проблеме МС у 223 врачей-терапевтов, работающих в 11 поликлиниках г. Москвы, которые были выбраны нами произвольно, методом случайной выборки. Стаж работы в должности терапевта варьировал от 1 до 38 лет (в среднем 19,8 + 8,3 лет). Высшую квалификационную категорию имели 30 (13,8%) врачей, первую – 57 (25,6%), вторую – 94 (42%) врача. Не имели квалификационной категории 45 врачей (20,3%). Для детальной оценки вышеперечисленных критериев врачи были разделены на группы в соответствии со стажем трудовой деятельности по специальности: от 0 до 5 лет (97 человек), от 5 до 10 лет (73 человека), более 10 лет (53 человека).

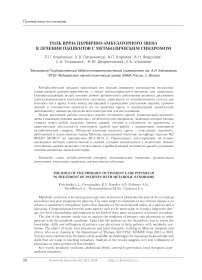

У большинства врачей выявлен низкий и крайне низкий уровень мотивационного, операционного и когнитивного компонента (рис. 1). Только 12% врачей имели высокую мотивацию к использованию в своей практической дея-

Рис. 1. Уровень компонентов профессиональной готовности врачей.

тельности современных рекомендаций по МС, 7,5% врачей – высокий уровень когнитивного компонента, а высокий уровень операционного компонента отмечался у 2% врачей.

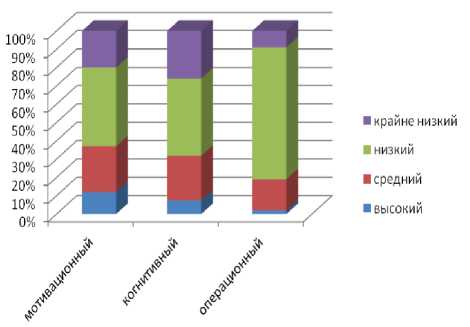

При детальном изучении уровня мотивационного компонента профессиональной компетентности врачей-терапевтов в зависимости от стажа трудовой деятельности по специальности выявлены следующие закономерности. В группе врачей с длительностью стажа от 0 до 5 лет отмечалась преимущественно средняя и низкая степень мотивации, 17% врачей показали высокий уровень этого показателя, 35% – средний и 48 % – низкий. В группе врачей со стажем от 5 до 10 лет степень мотивации была сравнимой с вышеуказанной группой врачей – 14% – высокая, 27% – средняя и, соответственно, 59% – низкая степень мотивационного компонента. У врачей со стажем профессиональной деятельности свыше 10 лет уровень мотивационного компонента был существенно ниже этого показателя у врачей с меньшим врачебным стажем: 5 % – высокая степень мотивации, 23% – средняя степень, 43% – низкая и, наконец, 29% показали очень низкую степень мотивации. Отмечается, что несмотря на существенные различия в целом по группам, уровень врачей со средней степенью мотивации оказался примерно одинаковым среди врачей с разным стажем профессиональной деятельности, изменялось лишь число врачей с высоким и низким уровнем этого показателя (рис. 2).

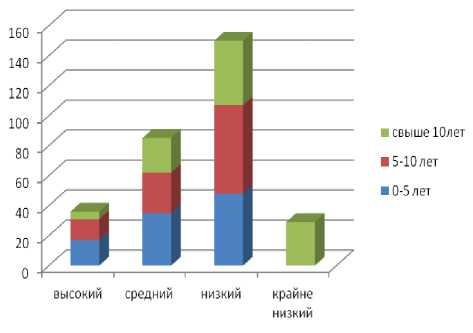

Изучая когнитивный компонент профессиональной компетентности врачей-терапевтов, удалось установить различия по группам в зависимости от стажа трудовой деятельности. В группе врачей со стажем от 0 до 5 лет высокий

Рис. 2. Уровень мотивационного компонента профессиональной готовности врачей с различным стажем трудовой деятельности.

уровень когнитивного компонента показали 4%, средний – 15%, низкий – 45%, а крайне низкий – 36%. В группе врачей-терапевтов с продолжительностью трудовой деятельности от 5 до 10 лет получены следующие результаты: 8% показали высокий уровень теоретических знаний по проблеме, 21% – средний, 51% – низкий, и, соответственно, 20% – крайне низкий когнитивный уровень компетенции. Наконец, в группе врачей со стажем более 10 лет 7% тестируемых выявили высокий уровень знаний, 19% – средний, 57% – низкий, и 17% – крайне низкий уровень когнитивного компонента профессиональной компетентности (рис. 3).

Рис. 3. Уровень когнитивного компонента профессиональной готовности врачей с различным стажем трудовой деятельности.

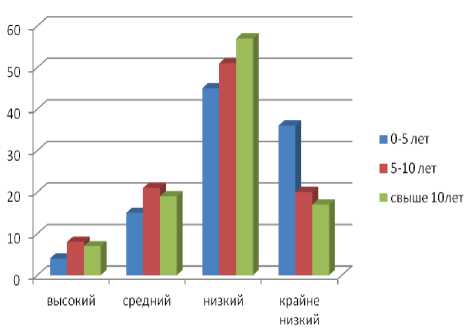

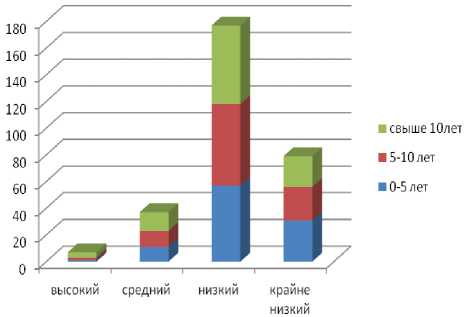

При оценке операционного компонента в группе врачей со стажем деятельности свыше 10 лет 4% показали высокий уровень, 14% – средний, 59% – низкий, и оставшиеся 23% – очень низкий. Среди врачей со стажем от 5 до 10 лет результаты распределились следующим образом: 2% показали высокий уровень операционного компонента, 12% – средний, 61% – низкий, и, соответственно, 25% – крайне низкий уровень. 1 % врачей со стажем до 5 лет показали высокий уровень операционного компонента, 11% – средний, 57% – низкий и, наконец, 31% из этой группы врачей – крайне низкий уровень. (рис. 4)

Рис. 4. Уровень операционного компонента профессиональной готовности врачей с различным стажем трудовой деятельности.

Таким образом, полученный результат, особенно по когнитивному и операционному компоненту, выявил проблему подготовки врачей первичного звена в области профилактики и лечения как МС, так и в целом ССЗ. Проведенный анализ знания и готовности участковых терапевтов к работе с пациентами с МС и ССЗ предполагает в качестве одной из необходимых мер разработать и внедрить систему постдипломной подготовки врачей-терапевтов по проблеме профилактики и лечения МС и ССЗ на уровне амбулаторно-поликлинических учреждений.

Заключение

Эффективность лечения хронических заболеваний во многом зависит от наличия у врача, ведущего пациента, необходимых теоретических знаний, практических навыков, мотивации к действию (лечению), и возможности применить их в свой деятельности. Метаболический синдром из-за своей распространенности требует системного решения, при этом упор должен быть сделан именно на врачей первичного звена, которые впервые сталкиваются с этими пациентами и порой являются единственными врачами, ведущими этих больных. Все это во многом зависит от качеств этих специалистов, их подготовки, как теоретической так и практической. При изучении врачей-терапевтов г. Москвы выявлены низкие показатели профессиональной компетенции, незнание ряда теоретических вопросов, неумение решать клинические задачи, нежелание применять имеющиеся знания на практике при ведении больных с

МС. Зачастую это происходит из-за незнания механизмов развития МС, неумения правильно расставить приоритетные задачи лечения этих больных, недооценки немедикаментозных способов лечения, незнания современных ос- нов диетотерапии и многое другое. В то же время, именно эти знания и умения, воплощенные в клиническую практику, способны привести к длительной и эффективной компенсации практически всех нарушений при МС.

Список литературы Роль врача первично-амбулаторного звена в лечении пациентов с метаболическим синдромом

- Бубнова М.Г. Ожирение: причины и механизмы нарастания массы тела, подходы к коррекции//Consilium medicum. 2005;5: 11-19.

- Report of the American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute/American Diabetes Association Conference on Scientific Issues Related to Management. Circulation 2004; 109: 551-56

- Controlling the global obesity epidemic. World Health Organization. 2002; International Obesity Task Force. http://www.who.int/nut/obs.htm.

- Божедомова С.В. Формирование готовности студентов к использованию здоровье-сберегающих технологий в профессиональной деятельности Текст.: дис.. канд. пед. наук. Тольяти, 2011. 265 с.

- Конради А.О., Соболева А.В., Максимова Т.А. Обучение больных гипертонической болезнью бессмысленная трата времени или реальный инструмент повышения качества контроля заболевания? Артериальная гипертензия. 2003; 8: 217-20.

- Шутемова Е.А. Пути совершенствования лечения пожилых больных артериальной гипертонией в амбулаторно-поликлинических условиях Текст.: дис.. докт. мед. наук. Иваново, 2004. 237 с.