Роль введения режима особой охраны в восстановлении лесной растительности заповедника «Бастак»

Автор: Лонкина Е.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология

Статья в выпуске: 2 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты анализа состояния лесного фонда заповедника «Бастак». В качестве основных показателей, характеризующих динамику, выбраны изменения в распределении территории по категориям земель, возрастная структура основных пород, слагающих древостой, и запас лесообразователей. Определено, что современное состояние лесной растительности можно оценить как антропогенно трансформированное активным хозяйственным использованием, прежде всего рубками главного пользования. Отсутствие на исследуемой территории антропогенной нагрузки даже в течение небольшого периода (20 лет) привело к положительным изменениям, связанным в первую очередь с восстановлением хвойных лесов.

Государственный природный заповедник "бастак", лесной фонд, категория земли, класс возраста, запас, динамика, лесовосстановление

Короткий адрес: https://sciup.org/14329012

IDR: 14329012 | УДК: 630:502.75(571.621)

Текст научной статьи Роль введения режима особой охраны в восстановлении лесной растительности заповедника «Бастак»

Государственный природный заповедник «Бастак» учрежден постановлением правительства Российской Федерации № 96 от 28.01.1997 г. Он расположен в северо-восточной и восточной частях Еврейской автономной области. Общая площадь заповедника составляет 127094,5 га. Его территория представлена двумя участками. Центральный участок расположен севернее г. Биробиджана, «Забеловский» – юго-восточнее п. Сми-дович.

В орографическом отношении территория заповедника находится на стыке двух форм рельефа – горного и равнинного. Согласно геоботаническому районированию Дальнего Востока [3] территория заповедника «Бастак» относится к Горному Малохинганскому округу Маньчжурской материковой провинции кедрово-широколиственных и дубовых лесов Дальневосточной хвойно-широколиственной области. Г.Э. Куренцовой на территории заповедника выделено пять природных районов: 1) Сутарско-Помпеевский широколиственно-елово-кедровых лесов и их производных, 2) Низинный Инско-Бирский заболоченных лиственничных редколесий в сочетании с марями, болотами и мокрыми вейниково-осоковыми лугами; 3) Верхне-Каменушкинский темнохвойных лесов; 4) Равнинный Приамурский влажных и мокрых вейниковых лугов, сочетающихся с редколесьями лиственных пород, кустарниковыми зарослями и болотами; 5) Низинный Урми-Амур- ский зарослей ерника в сочетании с болотами и мокрыми вейниково-осоковыми [4].

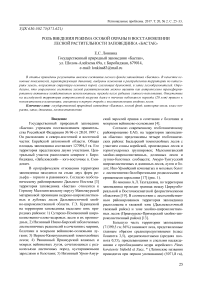

Согласно современному геоботаническому районированию ЕАО, на территории заповедника «Бастак» представлены четыре геоботанических района: Быдырский темнохвойных лесов с участием сосны корейской, производных лесов и горнотундровых группировок; Малохинганский хвойно-широколиственных, долинных лесов и лугово-болотных сообществ; Амуро-Тунгусский широколиственных и долинных лесов, лугов и болот; Ино-Урмийский кочковатых и моховых болот с лиственнично-белоберезовыми редколесьями и ерниковыми зарослями [17] (рис. 1).

По мнению А.Л. Тахтаджяна, по территории заповедника проходит граница между Циркумбо-реальной и Восточноазиатской флористическими областями [19]. В соответствии с лесохозяйственным районированием территория заповедника расположена в таежной зоне (Дальневосточный таежный район) и зоне хвойно-широколиственных лесов (Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный район) [13].

Большую часть территории заповедника (71399,5 га; 56%) занимают леса, представленные главным образом среднепродуктивными (класс бонитета 3,5), среднеполнотными (средняя полнота 0,55), приспевающими и спелыми насаждениями с преобладанием кедра корейского Pinus koraiensis Siebold et Zucc. * (Латинские названия приводятся при первом упоминании) (5071,8 га),

Рис. 1. Геоботаническое районирование Еврейской автономной области [17]:

I – Евроазиатская хвойно-лесная (таежная) область и Дальневосточная темнохвойнолесная подобласть. А – Амурско-Охотская провинция; а – Бурейско-Сихотэ-Алиньский округ; 1 – Хингано-Кульдурский район темнохвойных елово-пихтово-лиственничных лесов с преобладанием лиственнично-белоберезовых вторичных лесов, 2 – Каменушкинский район темнохвойных лесов, каменноберезняков и горнотундровых группировок, 3 – Быдырский район темнохвойных лесов с участием кедра корейского, производных лесов и горнотундровых группировок.

-

II. Дальневосточная хвойно-широколиственная область. Б – Амурско-Уссурийская провинция; б – Сута-ро-Биджанский округ; 4 – Малохинганский район хвойно-широколиственных, долинных лесов и лугово-болотных сообществ, 5 – Приамурский район широколиственных лесов с остепненным покровом, 6 – Сутарский район долинных лиственнично-белоберезовых редколесий и болот, 7 – Самаро-Ушумунский, переходный район дубовых и черноберезово-дубовых лесов и редколесий; в – Средне-Амурский округ; 8 – Биробиджанский район чернобе-резово-дубовых, осиново-белоберезовых лесов и лиственничных редколесий с вейниково-осоковыми кочковатыми болотами и разнообразными лугами, 9 – Дитуро-Тайменский район лугово-болотный с долинными лесами и марями, 10 – Ульдуро-Биджанский район преимущественно широколиственных лесов на месте хвойно-широколиственных, 11 – Амуро-Тунгусский район широколиственных и долинных лесов, лугов и болот, 12 – Ино-Урмийский район кочковатых и моховых болот с лиственнично-белоберезовыми редколесьями и ерниковыми зарослями, 13 – Петровский район моховых, кочковатых болот, лугов и редколесий

Fig. 1. Geobotanical zoning of the Jewish Autonomous Region [17]:

I – Eurasian conifer forest (taiga) region and Far Eastern dark-conifer forest subregion. А – Amur-Okhotsk province; а – Hingan-Kuldur subprovince; 1 – Hingan-Kuldur district of conifer spruce-fir-larch forests with predominance of larch-white-birch secondary forests, 2 – Kamenoushka district of dark-conifer, Erman birch forests and montane tundra complexes, 3 – Bydyr district of dark-conifer forests with Korean pine in combination with secondary forests and montane tundra complexes.

-

II. Far Eastern conifer-broadleaved forest region. Б – Amur-Ussuri province; б – Sutar-Bidzhan subprovince; 4 – Lesser Hingan district of conifer-broadleaved and riparian forests in combination with bog and meadow communities, 5 – Amur district of broadleaved forests mixed with steppe species in the ground cover, 6 – Sutar district of riparian larch-white-berch woodlands in combination with bogs, 7 – Samara-Ushumu transitional district of oak and black-birch-oak forests and woodlands; в – Middle-Amur subprovince; 8 – Birobidzhan district of black-birch-oak, aspen-white-birch and larch woodlands in combination with reedgrass-sedge tussock bogs and diverse meadows, 9 – Ditour-Taimen district of meadows and bogs in combination with riparian forests and mires, 10 – Uldur-Bidzhan district of broadleaved forests on the places of potential mixed conifer-broadleaved forests, 11 – Amur-Tunguska district of broadleaved and riparian forests in combination with meadows and bogs, 12 – Ina-Urmi district of tussock and mossy bogs in combination with larch-white-birch woodlands and fruticose birch thickets, 13 – Petrovskii district of mossy and tussock bogs, meadows and woodlands

елей аянской Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. и сибирской P. obovata Ledeb. (4125,8 га), лиственницы Каяндера Larix cajanderi Mayr (10019,1 га), липы амурской Tilia amurensis Rupr. (3286,8 га), дуба монгольского Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. (8249,2 га), березы плосколистной Betula platyphylla Sukacz. (14571 га), осины Populus tremula L. (4965,1 га) и ряда других древесных пород. Значительную площадь (48 430,8 га) занимают болота и иные, не являющиеся лесными, растительные группировки [5] .

В 1960–1990 гг. территория, на которой сейчас находится заповедник, минимум дважды подверглась рубкам главного пользования, в результате которых состояние лесных фитоценозов существенно изменилось. После установления в 1997 г. заповедного режима данная территория полностью изъята из хозяйственного использования, в связи с чем возникает вопрос, насколько режим особой охраны способствует восстановлению лесной растительности.

Целью данной работы является изучение изменений основных таксационных характеристик лесов при хозяйственном использовании исследуемой территории и при введении режима заповедования.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-

1. Проанализировать изменения в распределении исследуемой территории по категориям земель;

-

2. Проанализировать изменения основных таксационных показателей лесов изучаемой территории по годам;

-

3. Определить роль введения режима особой охраны в восстановлении лесной растительности заповедника «Бастак».

Материалы и методы

Объектом исследования является лесной фонд основной территории заповедника «Бастак» общей площадью 91 771 га. Материалом для работы послужили официальные статистические данные объяснительных записок по результатам лесоустройств, выполненных на исследуемой территории в 1969–2011 гг. [5, 14–16]. Помимо лесоустроительных сведений изучены официальные данные государственного лесного реестра за период 1997–2017 гг., которые представляют собой детальный и систематизированный свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите и воспроизводстве на изучаемой территории. Автором проведен структурно-функциональный анализ изменений, зафиксированных в лесном фонде на изучаемой территории.

Латинские названия таксонов в тексте статьи приводятся при первом упоминании. Названия видов приняты в соответствии со сводкой «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985–1996).

Результаты и обсуждение

В качестве основного показателя, характеризующего динамику лесного фонда, нами выбрано распределение исследуемой территории по категориям земель. Изменения в распределении общей площади по основным категориям земель представлены в табл. 1.

Проанализировав данные, представленные в табл. 1, можно сделать следующие выводы:

-

1. Общая площадь территории заповедника «Бастак» увеличилась на 650 га (с 91 121 га в 1985 г. до 91 771 га в 1997 г.) в связи с проведенными работами по уточнению границ.

-

2. Для лесного фонда исследуемой территории характерно резкое увеличение площади покрытых лесом земель (с 47 583 га в 1969 г. до 61 091 га в 2017 г.).

-

3. На фоне увеличения площади покрытых лесом земель отмечается резкое уменьшение площади несомкнувшихся лесных культур (с 1075 га в 1969 г. до 40 га в 2017 г.).

-

4. За 48 лет практически в 23 раза уменьшилась площадь естественных редин (с 8071 га в 1969 г. до 353,2 га в 2017 г.).

-

5. Для нелесной площади исследуемой территории характерно незначительное уменьшение площади (с 28 511 га в 1969 г. до 26 199 га в 2017 г.), что свидетельствует об уменьшении площади лугов и болот.

Важнейшими показателями лесного фонда при оценке лесных ресурсов и их сырьевого потенциала являются площадь произрастания древесной породы, возрастная структура и запас насаждений. Для анализа изменений, происходящих в лесном комплексе изучаемой территории, нами выбраны следующие древесные породы: кедр корейский, ель аянская, пихта белокорая Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim., лиственница Каянде-ра, дуб монгольский, липа амурская, береза желтая B. costata Trautv., береза плосколистная, осина. Данные древесные породы выбраны не случайно, так как на них приходится до 95% общей площади и запаса в насаждениях.

Возрастная структура . В лесоведении возраст насаждения определяется классом возраста, который показывает число лет, в течение которого

Таблица 1

Распределение общей площади основной территории заповедника «Бастак» по категориям земель

Table 1

Distribution of the reserve «Bastak» total area by land categories

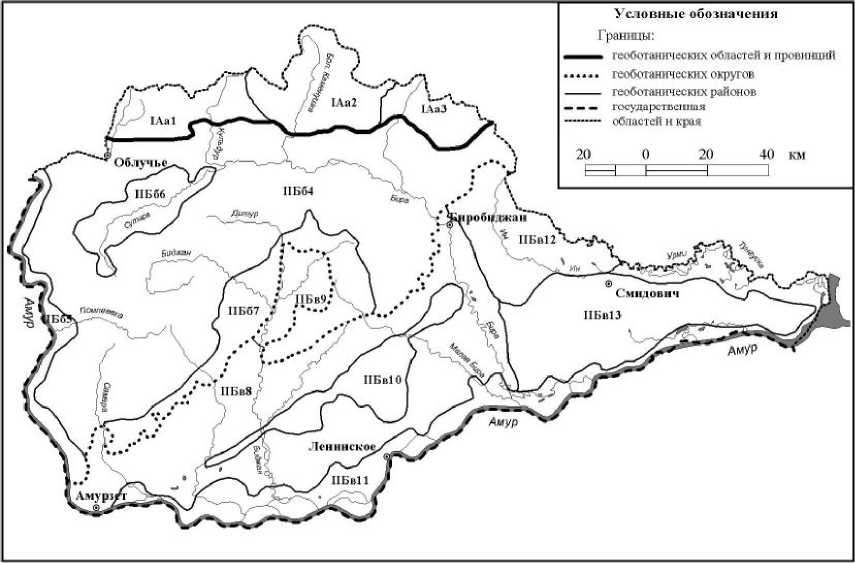

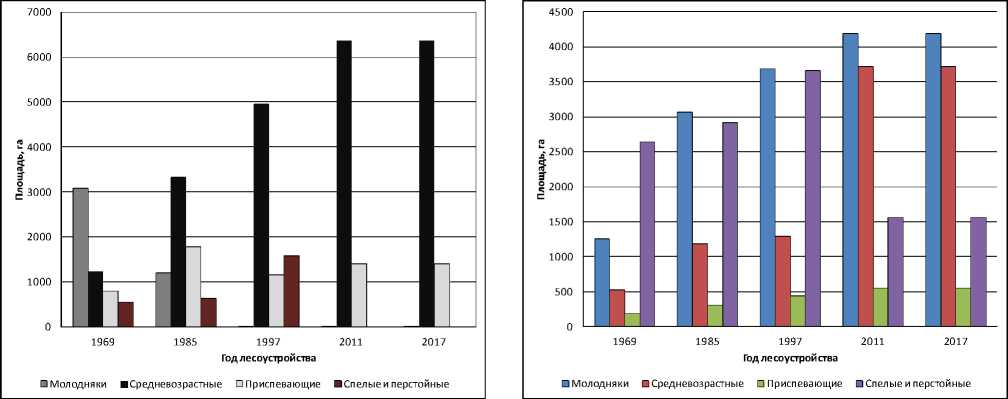

Полученные данные отражают направление сукцессионных процессов, происходящих на исследуемой территории. Как видно из рисунков, для кедра корейского за весь период наблюдения характерно накопление перестойных насаждений, при создании особо охраняемой природной территории (1997 г.) также отмечены только перестойные кедровники, в 2017 г. зафиксировано появление незначительных площадей молодняков и средневозрастных насаждений, что свидетель- ствует о медленном восстановлении данного вида. По мнению ряда авторов, на успешность возобновления кедра корейского влияют следующие факторы: наличие световых окон в насаждении и присутствия животных, создающих кладки с его семенами [11, 20].

Для ели аянской наблюдается отсутствие молодняков, для средневозрастных и приспевающих особей ели характерно увеличение площади произрастания, а площадь, занятая спелыми и перестойными насаждениями, сократилась практически в два раза. Данные изменения свидетельствуют об активных лесозаготовках данной породы, а отсутствие молодняков объясняется, скорее всего, особенностями роста данной породы и комплекса лесорастительных условий, необходимыми для восстановления. Одним из условий активного возобновления, по мнению Ю.И. Манько, является наличие участков аккумулирования влаги: вывороты, валеж, пни, микропонижения рельефа [9].

Возрастная структура пихты белокорой ха-

□ Молодняки □ Средневозрастные □ Приспевающие □ Спелые и перстойные

Рис. 2. Распределение кедра корейского по классам возраста

BlМолодняки □ Средневозрастные □ Приспевающие □ Спелые и перстойные

Рис. 3. Распределение ели аянской по классам возраста

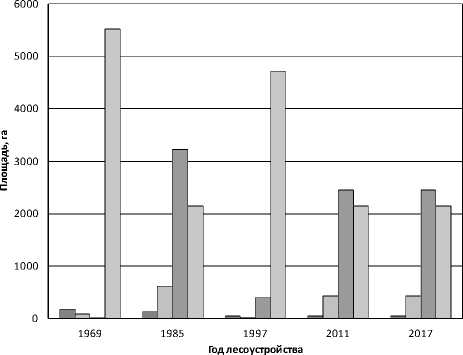

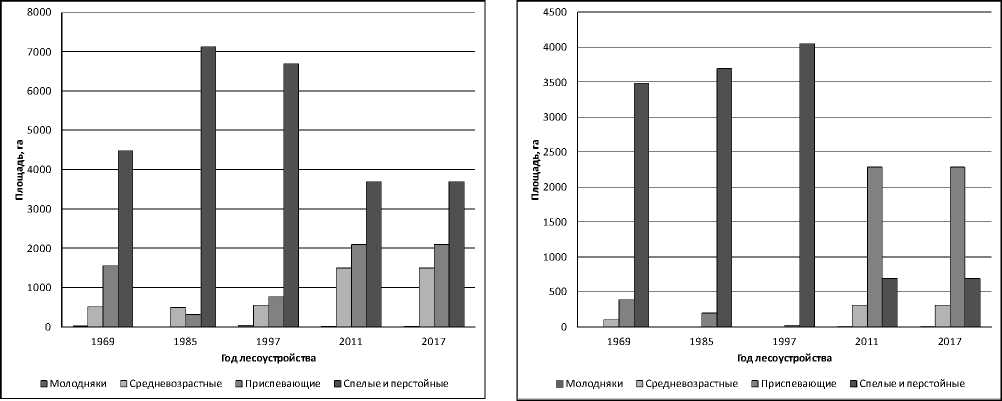

Fig. 2. Distribution of the Korean pine according to age classes рактеризуется отсутствием молодняков, резким увеличением средневозрастных и приспевающих насаждений и полным отсутствием спелых насаждений. Данные изменения связаны в первую очередь с лесозаготовками ели аянской, после которых активно начинают развиваться угнетенные ярусы, состоящие в основном из пихты белокорой. Отсутствие спелых и перестойных насаждений указывает на факт массового усыхания данного вида на изучаемой территории. Данное явление наблюдается рядом авторов на всей территории

Fig. 3. Distribution of the Ayan spruce according to age classes

Дальнего Востока России достаточно продолжительный период [6–8, 10, 18].

Для лиственницы Каяндера характерно резкое увеличение площади, занятой молодняками и средневозрастными насаждениями, а площадь спелых и перестойных насаждений сократилась практически в четыре раза, что свидетельствует об активном лесовозобновительном процессе у данной породы, подтверждая факт естественного заращивания болот и лугов изучаемой территории.

Рис. 5. Распределение лиственницы Каяндера по классам возраста

Рис. 4. Распределение пихты белокорой по классам возраста

Fig. 4. Distribution of the Khingan fi r according to age classes

Fig. 5. Distributionof the Cajanderi larch according to age classes

Рис. 6. Распределение дуба монгольского по классам возраста

Рис. 7. Распределение липы амурской по классам возраста

Fig. 6. Distribution of the Mongolian oak according to age classes

В возрастной структуре дуба монгольского в распределении деревьев резких изменений не произошло, не считая увеличения в три раза площади средневозрастных насаждений. Мы считаем, что такая стабильность связана в первую очередь с относительной устойчивостью дуба монгольского при лесных пожарах, а также малым объемом лесозаготовок данной породы.

У липы амурской вообще не отмечены особи, относящиеся к молоднякам, незначительно представлен средневозрастной класс. Зафиксиро-

Fig. 7. Distribution of the Amur linden according to age classeslinden age classes вано резкое увеличение площади произрастания (в семь раз) приспевающих насаждений, а для спелых и перестойных характерно сокращение площади более чем в четыре раза. Мы считаем, что увеличение площади приспевающих насаждений связано с рубкой кедровых растительных сообществ, где липа является одним из лесообра-зователей, а после смены доминирующего кедра корейского занимает его место. Отсутствие мо-лодняков можно объяснить особенностями возобновительного процесса, успешность которого, по

□ Молодняки □ Средневозрастные □ Приспевающие □ Спелые и перстойные

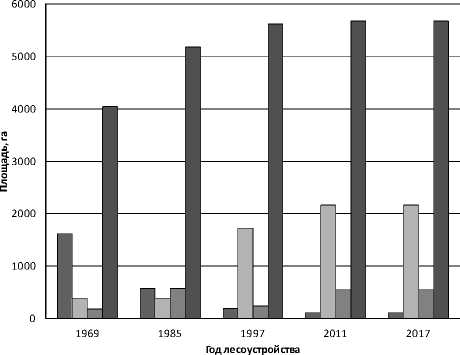

Рис. 8. Распределение березы желтой по классам возраста

□ Молодняки □ Средневозрастные 13Приспевающие □ Спелые и перстойные

Рис. 9. Распределение березы плосколистной по классам возраста

-

Fig. 8. Distribution of the Yellow birch according to age classes

-

Fig. 9. Distribution of the White birch according to age classes

□ Молодняки □ Средневозрастные □ Приспевающие ■ Спелые и перстойные

Рис. 10. Распределение осины по классам возраста

Fig. 10. Distribution of aspen according to age classes мнению ученых, зависит от наличия относительного светлого полога, образованного широколиственными породами, или произрастания молодого поколения липы амурской на краю светового окна, при обязательном затенении кронами краевых деревьев [1]. Снижение площади спелых и перестойных насаждений, по нашему мнению, связано с естественным процессом распада старовозрастных насаждений.

Для берез желтой и плосколистной, а также осины обыкновенной характерно резкое снижение площади молодняков (для березы желтой в 20 раз, для березы плосколистной в семь раз, для осины обыкновенной – в пять раз), площадь средневозрастных насаждений увеличивается (для березы желтой в четыре раза, для березы плосколистной в три раза, для осины – в два раза), а приспевающих, спелых и перестойных практически не меняется. Динамические изменения в возрастной структуре, по нашему мнению, связаны с биологическими особенностями роста данных пород. Желтоберезняки, белоберезняки и осинники являются производными насаждениями, причем насаждения из желтой березы формируются после рубок кедрово-широколиственных лесов, а насаждения березы плосколистной и осины развиваются как после рубок хвойных насаждений, преимущественно лиственничников, так и после пожаров.

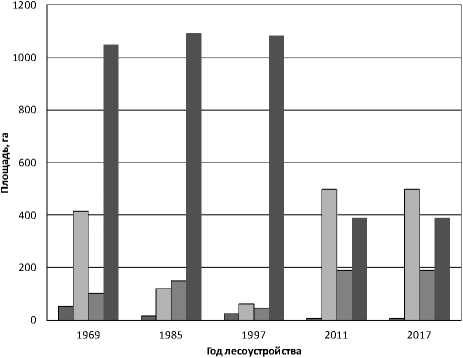

Запас насаждений – это объем сырорастущей стволовой древесины всех деревьев в насаждении. Основой методов учета запаса являются закономерности строения древостоев и совокупностей основных признаков леса (формы, соста-

Таблица 2

Распределение лесопокрытой площади исследуемой территории по преобладающим породам и запасу

Table 2

Distribution of the «Bastak» forest area by dominant species of trees and forest reserves

|

Порода |

Запас, тыс. м3 (по материалам лесоустройства и государственного лесного реестра) |

||||

|

1969 г. |

1985 г. |

1997 г. |

2011 г. |

2017 г. |

|

|

Кедр корейский |

1298,6 |

1483 |

1038,1 |

900 |

900 |

|

Ель аянская |

1161,4 |

1030,8 |

956,5 |

841,2 |

840 |

|

Пихта белокорая |

535 |

850,8 |

1520,3 |

1517 |

1520 |

|

Лиственница Каяндера |

399,7 |

621,5 |

886,4 |

938,1 |

950 |

|

Дуб монгольский |

748 |

949,5 |

973,1 |

884,7 |

700 |

|

Липа амурская |

585,8 |

676,3 |

751,7 |

522 |

520 |

|

Береза желтая |

796,8 |

1267,2 |

1711,6 |

1497 |

1500 |

|

Береза плосколистная |

329,3 |

576,8 |

975,8 |

1158 |

1220 |

|

Осина обыкновенная |

250,8 |

208,8 |

171,7 |

142 |

170 |

|

Итого |

6105,4 |

7664,7 |

8985,2 |

8400 |

8320 |

ва, полноты и густоты древостоя, возраста, происхождения, бонитета и товарности насаждений) [12]. Распределение лесопокрытой площади исследуемой территории по преобладающим породам и запасу представлено в табл. 2.

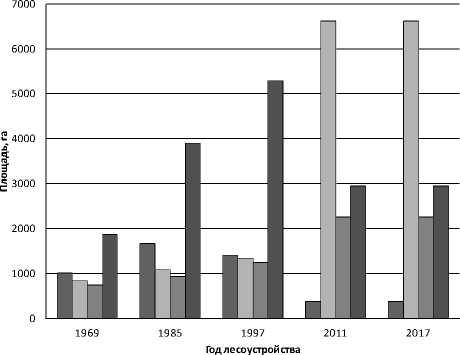

Как видно из табл. 2, запас основных ле-сообразователей по годам наблюдений меняется в сторону увеличения: в 1969 г. он составил 6105,4 тыс. м3, в 2017 г. – 8320 тыс. м3, наибольший показатель отмечен в 1997 г. (8985,2 тыс. м3). Однако при рассмотрении динамики запаса в разрезе пород и классов возраста можно увидеть, что увеличение запаса происходит в первую очередь за счет развития молодняков, средневозрастных и приспевающих насаждений, прежде всего лиственницы Каяндера (запас повысился в 2,3 раза), пихты белокорой (запас увеличился в 2,8 раз), березы желтой (увеличение в 1,9 раз) и березы плосколистной (увеличение в 3,7 раз). Полученные данные также свидетельствуют об активном лесовозобновительном процессе, происходящем в лесном комплексе заповедника.

Лесовосстановительный процесс – явление достаточно сложное и длительное. Изменения, происходящие в лесном комплексе исследуемой территории, имеют четкую направленность на сокращение площади и запасов кедрово-широколиственных и еловых лесов и увеличение площади и запасов лиственничников и малоценных лиственных пород. Проанализировав основные изменения исследуемой территории, можно сделать вывод, что изучаемые леса находятся в стадии длительно-восстановительных смен основных лесообразующих пород. Создание особо охраняемой природной территории наивысшего ранга оказывает положительное влияние на развитие коренной растительности и, прежде всего, восстановление на данной территории хвойных лесов из кедра корейского, о чем свидетельствует увеличение площади молодняков и средневозрастных насаждений данной породы.

Список литературы Роль введения режима особой охраны в восстановлении лесной растительности заповедника «Бастак»

- Возмищева А.С., Лонкина Е.С., Крестов П.В. Размещение подроста в микрогруппировках и окнах северных широколиственно-кедровых лесов//Вестник КрасГАУ. 2012. № 3. С. 135-140

- Гуков Г.В. Лесоведение на Дальнем Востоке: учеб. пособие. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1990. 312 с

- Колесников Б.П. Очерк растительности Дальнего Востока. Хабаровск: Дальневост. кн. изд-во, 1955. 104 с

- Куренцова Г.Э. Очерк растительности Еврейской автономной области. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1967. 64 с

- Лесохозяйственный регламент лесничества «Государственный природный заповедник «Бастак». Биробиджан: ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак», 2014. 65 с

- Любарский Л.В., Соловьев К.П. Об усыхании елово-пихтовых лесов Приамурья и Приморья//Сборник трудов ДальНИИЛХ. Хабаровск: Кн. изд-во, 1962. Вып. 4. С. 84-105

- Любарский Л.В., Соловьев К.П. Явление усыхания ельников//Леса Дальнего Востока. М.: Лесная промышленность, 1969. С. 127-131

- Манько Ю.И. Материалы к изучению усыхания пихтово-еловых лесов левобережного Приамурья//Лесоводственные исследования на Дальнем Востоке. Владивосток: ДВ филиал АН СССР, 1965. Вып. 1. С. 21-73

- Манько Ю.И. Ель аянская. Л.: Наука, 1987. 280 с

- Манько Ю.И., Гладкова Г.А. Усыхание в свете глобального ухудшения темнохвойных лесов. Владивосток: Дальнаука, 2001. 228 с

- Омелько М.М., Омелько А.М., Омелько М.М. (мл.) Роль маньчжурской белки в возобновлении кедра корейского во вторичных широколиственных лесах Приморья//Лесоведение. 2007. № 4. С. 68-72

- Поздеев Д.А., Петров А.А. Таксация леса. курс лекций: учеб. пособие. Ижевск: ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА», 2012. 161 с

- Приказ Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации»//Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства. URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/leshoz/109 (дата обращения: 10.04.2017)

- Проект организации и развития лесного хозяйства Биробиджанского лесхоза Хабаровского управления лесного хозяйства. Т. II. Кн. I. Приложение к объяснительной записке. Хабаровск: Дальневост. лесоустроительное предприятие, 1970. 309 с

- Проект организации и развития лесного хозяйства Биробиджанского мехлесхоза Хабаровского управления лесного хозяйства. Объяснительная записка с приложениями Раздольненского лесничества. Хабаровск: Дальневост. лесоустроительное предприятие, 1986. 232 с

- Проект организации и ведения лесного хозяйства Государственного природного заповедника «Бастак». Т. 1. Пояснительная записка с приложениями. Хабаровск: ФГУП «Дальневост. гос. лесоустроительное предприятие», 2002. 98 с

- Рубцова Т.А., Фетисов Д.М., Гелунов А.Н. Новое геоботаническое районирование Еврейской автономной области//Вестник Дальневосточного отделения РАН. 2016. № 1(185). С. 26-37

- Тарханов В.М. Явление усыхания елово-пихтовых лесов в Большехехцирском заповеднике с 1996 по 2005 гг.//История и перспективы заповедного дела России: проблемы охраны, научных исследований и экологического просвещения. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. С. 137-141

- Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. Л.: Наука, 1978. 247 с

- Чумаченко С.И., Смирнова О.В. Моделирование сукцессионной динамики насаждений//Лесоведение. 2009. № 6. С. 3-17