Россия перед лицом иммиграционного вызова

Автор: Дмитриев А.В.

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Академическая трибуна

Статья в выпуске: 1 т.1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140209691

IDR: 140209691 | УДК: 325.1

Текст статьи Россия перед лицом иммиграционного вызова

XXI век становится веком масштабных международных миграций, направленных, в основном, из перенаселенных стран Юга в страны Севера.

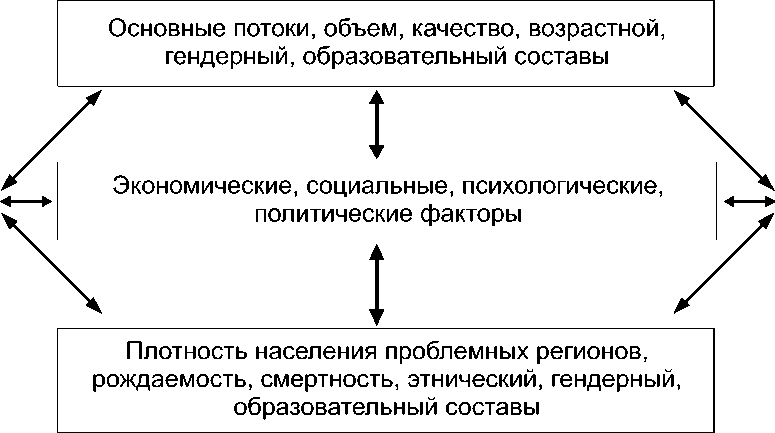

Миграционное давление нарастает на США, Европу и Россию; его сила увеличивается под действием социальных, экономических и демографических факторов. Для России все большее значение приобретает трудовая миграция легальных и нелегальных форм в связи с вступлением страны в ВТО и необходимостью считаться с ее либеральными правилами перемещения рабочей силы. Все более заметной становится и четко выраженная этническая структура миграционных потоков, что видоизменяет полиэтнический состав принимающего населения страны. Процесс возрастающей иммиграции сопровождается эмиграцией из России, которая носит не только этнический (русские, немцы, евреи и др.), но и возрастной (молодежь) и профессиональный (образованные и подготовленные мигранты) характер.

Особое воздействие на страну оказывает нелегальная иммиграция. За период с 1992 по 2006 гг. она эволюционировала из стихийного в достаточно организованный процесс, управляемый частично на офи-

А.В. Дмитриев д-р философ. наук, проф., член-корр. РАН циальном и чаще всего на неофициальном (теневом) уровнях. Основные потоки этих иммигрантов (в РФ их численность составляет приблизительно 10 млн. чел.) контролируются заинтересованными группами в России и странах их происхождения. К настоящему времени в субъектах РФ сложилось негласное разделение труда по территориям и сферам деятельности между этническими группами иммигрантов. К тому же наблюдается и изменение векторов движения иммигрантов в отдельные регионы страны. Несмотря на возрастающую мононациональность миграционных потоков из разных стран, в совокупности они представляют единый полиэтнический процесс, активно взаимодействующий с полиэтническим российским социумом.

Вышеотмеченные тенденции вызывают напряженную реакцию принимающего общества, поскольку происходит временное нарушение межэтнического баланса на рынке труда.

В России наиболее остро протекают конфликты именно в анклавных рынках труда, дающих возможность быстрого накопления капитала и являющихся криминальными пространствами. В целом характер конфликтов между местным населением и мигранта-

Иммигранты

о со

ГО О. Ф си о.

05 X

ф

Ф

О

05 о. го X

ф

Резиденты ми создает напряженную атмосферу, в которой высоки риски новых столкновений на расовой, межэтнической и религиозной основах.

Естественно, что для России, как принимающей страны, иммиграция имеет преимущества и выгоды, а также представляет определенные риски и опасности. Графически они представлены на рисунке.

Преимущества и выгоды

Иммиграция частично компенсирует сокращение и старение населения в РФ и удовлетворяет спрос на такую рабочую силу, которая готова работать за низкую заработную плату и в трудных условиях; мигранты в РФ заполняют так называемый низкий сектор рынка (услуги в коммунальной области, строительство, розничная торговля и т.д.).

Миграция означает знакомство и взаимосвязь с иными культурами, кроме того, предоставление убежища лицам, преследуемым на своей предыдущей территории проживания, реализует общечеловеческие цели милосердия.

Риски и опасности

Во многом надуманной является идея привлечения мигрантов для повышения рождаемости, поскольку совместные браки приезжих и местных жителей довольно редки, а моноэтнические браки имеют тенденцию к изменению этнического баланса не в сторону принимающего сообщества.

Существует опасность потери Россией обширных территорий Сибири и Дальнего Востока в связи с реальной возможностью изменения внутриполитического положения в КНР. Истощение природных ресурсов, безудержная эксплуатация рабочих, чрезмерная централизация, растущая социальная поляризация в Китае могут привести к социальному взрыву и, как следствие, к неотвратимому потоку беженцев, в т.ч. на север. Сохранение Россией территорий восточнее Урала в таких условиях будет проблематичным.

На формирующихся и расширяющихся территориях так называемых этнических гетто (в Москве и некоторых других крупных городах) основной проблемой будет установление минимального контроля со стороны местных властей.

Главной опасностью иммиграции в экономическом отношении является возрастание воздействия на рынок труда. Работодатели умело создают искусственный, виртуальный дефицит кадров путем установления заниженных ставок оплаты труда: «свои» работники не идут, а «приезжие» согласны на любые условия. Определенную напряженность создает и практика принудительного труда иммигрантов. Проблему усугубляет растущая «специализация» одних этнических групп и, как следствие, вытеснение конкурентов из той или иной сферы (торговля, строительство и т.д.). В стране формируется новый экономический уклад, основанный на сочетании частной собственности на средства производства с теневой системой производственных отношений, где важным элементом выступает принудительный труд иммигрантов.

Приток иноэтничных групп трудящихся-мигрантов, на первый взгляд, не нарушает межэтнический баланс в субъектах РФ, так как мигранты не являются гражданами России, временно пребывают на ее территории и уже в силу этого не в состоянии изменить этнодемогра-фическую структуру населения. Однако деликатность ситуации – в том, что массовый, периодически повторяющийся приток и достаточно длительное пребывание этнических групп мигрантов, сменяющих друг друга по своеобразному «скользящему графику», создает временное нарушение межэтнического баланса на рынке труда и нарушение среды привычной для местного населения повседневного общения.

Этот процесс формирует стойкую иллюзию присутствия и укоренения иноэтнических мигрантов в регионах и воспринимается принимающим обществом как реальная угроза его жизненным интересам, формирует напряженность, интолерантные установки.

На представления о межэтническом балансе и взаимоотношения мигрантов с принимающим населением неоднозначно воздействуют присущие тем и другим этностереотипы и этнофобии . В повседневном общении представители каждой из сторон как бы само собой подразумевают, что им не свойственны негативные характеристики «другой» этнической группы, зафиксированные в этностереотипе.

Анклавные рынки труда, создающие возможности быстрого накопления капитала, являются криминализированными социальными пространствами, действующими преимущественно в городах России, вокруг и внутри которых сталкиваются интересы многих противоборствующих субъектов. Конфликты в анклавных рынках из-за контроля над ними разворачиваются между мигрантами и местными криминальными группами; разными этническими группами мигрантов за контроль над анклавным рынком; лидерами этнической группы мигрантов, контролирующей рынок, и представителями местной элиты по поводу пересмотра договоренностей об условиях деятельности, размерах платежей за право пользования рынком; этнической группой мигрантов, контролирующей анклавный рынок, и местным населением по различным поводам, в том числе по купле-продаже товаров; мигрантами и гражданами России, нанятыми для работы в анклавных рынках; членами этнической группы мигрантов за перераспределение доходов, получаемых на рынке.

Менее остро, на первый взгляд, протекают конфликты между трудящимися-мигрантами, работающими по найму у российских работодателей. Однако именно это направление создает масштабное конфликтогенное пространство в большинстве регионов России. Основная причина кроется в том, что характер трудовых отношений между сторонами регулируется преимущественно не законом, а негласным правилом: «безраздельное господство – безропотное подчинение». Это правило признается мигрантами как норма, игнорирование которой грозит потерей работы.

Российскими работодателями сделан особый акцент на привлечение мононациональных групп тру- дящихся-мигрантов наряду с сокращением многонациональных коллективов работников. Одна из причин такого явления заключается в стремлении облегчить управление с помощью посредников – лидеров этнических групп мигрантов, среди которых много криминального элемента, корректирующего поведение своих соотечественников в целях подчинения их требованиям работодателей.

Конфликтогенность взаимодействия трудящихся-мигрантов с принимающим обществом, реальная дискриминация мигрантов (экономическая, социальная, этническая) побуждают их вырабатывать формы социальной самоорганизации, минимизирующие угрозы личной, групповой безопасности и создающие хотя и минимальные, но реальные возможности для психологически комфортного общения в родной им этнокультурной микросреде. Такими формами самоорганизации стали преимущественно закрытые микро- и макро-общества мигрантов, функционирующие на временной либо постоянной основе и базирующиеся на осознанной вынужденной этнической самосегрегации. Эти общества уже имеют немало общих черт с характерными гетто. Их можно квалифицировать по времени функционирования:

– дисперсные, подвижные «микрогетто», функци-онирвание которых ограничено периодом работы и проживания трудящихся-мигрантов в определенном городе, районе;

– предвестники «стационарных гетто», в которые въезжают и выезжают в маятниковом режиме либо живут постоянно этнические группы мигрантов-выходцев из одной страны, которым предоставляют жилье и иные услуги соотечественники из числа граждан России либо сами мигранты, для кого инфраструктура «гетто» служит источником доходов;

по территориальной распространенности:

– многовариантные формы дисперсных, подвижных предвестников «микрогетто» и «стационарных гетто», свойственных различным этническим группам мигрантов в регионах России, образующих одновременно информационные ячейки общероссийских либо региональных мигрантских сетей;

– предвестники локальных «микрогетто» конкретной этнической группы мигрантов, работающей по найму в определенном регионе и не поддерживающей связей со своими соотечественниками в других регионах России.

Разновидности предвестников мигрантских гетто и стратегий проживания в них сосуществуют в различных комбинациях в тех или иных регионах России; наибольшее их многообразие и плотность наблюдается в мегаполисах и областных центрах, экономически привлекательных приграничных субъектах РФ.

Проблемы управления

Необходимость разработки и реализации продуманной концепции государственной миграционной политики давно назрела, следует четко определить меха- литики давно назрела, следует четко определить механизмы регулирования притока и качественного состава трудящихся-мигрантов. Без такого регулирования развитие современных государств невозможно. В частности, многими специалистами предлагается создание «выборочного» отбора мигрантов по следующим характеристикам: возраст, профессия, образование, знание русского языка, отсутствие судимости.

Мировой опыт показывает, что в подобных условиях должна возрастать регулирующая роль государства, его способность интегрировать общество на позитивных условиях и противодействовать негативным процессам. В противном случае общество будет скатываться к состоянию хаоса и неопределенности, к идеологии конфликта и грубой силы. Решение проблемы нелегальной миграции требует международных усилий.

Миграция и противостояние цивилизаций

При всех положительных и негативных характеристиках иммиграции в относительно близкой перспективе ее можно рассматривать и в ином, не чисто прагматическом ракурсе. Нельзя исключить, что раскол цивилизованного мира в будущем будет детерминировать углубление существующего противостояния цивилизаций. Альтернатив у России не так уж много, и, несмотря на «маятниковость» своего культурного развития, ей придется делать выбор в пользу неопределенности положения страны, находящейся между Европой и Азией (евразийство), или западной цивилизации.

Предположительно Россия пойдет по первому, названному выше пути, тогда линия разлома между европейской и восточной цивилизацией станет менее заметной, однако миграция с Юга и Востока будет продолжаться беспрепятственно. Крупные города России, и так уже переполненные переселенцами из этих территорий, будут насчитывать несколько районов с компактно проживающими этническими группами иной культуры, иных языков и обычаев. Власть городских служб в этих гетто представляется минимальной. В случаях экономического, социального или политичес- кого, а вернее всего общесистемного, кризиса линия особого напряжения будет проходить не по периферии России, а в самых важных ее нервных узлах.

При втором варианте развития Россия, быстро модернизируясь, становится европейской страной. В этом случае существует опасность усугубления культурного разлома по линии границ Кавказа и прилегающего к нему района, а также по линии среднеазиатских республик.

На макроуровне это соперничество может проходить и без вооруженного столкновения; Россия будет стремиться сохранить имеющееся влияние в экономической и военной сфере, укрепляя одновременно свои границы, совершенствуя миграционный контроль.

На микроуровне ситуация может периодически обостряться. Население, обитающее рядом с границей «межцивилизационного разлома», будет вести борьбу за территории путем так называемых «демографических войн» путем заселения сначала в единичном, а затем в массовых масштабах земель, расположенных на «противоположных» территориях. Благодаря высокому уровню рождаемости мигранты в течение 10-20 лет в кор-не изменят демографическую ситуацию в свою пользу, далее, вероятно, последует, в лучшем случае «мягкое», вытеснение резидентов. История многих наций, государств свидетельствует о стандартности таких приемов.

Стремясь в общеевропейский дом и ратуя за безвизовый режим, нельзя не отдавать себе отчет в том, что это невозможно без ограничения потока мигрантов, стремящихся использовать Россию в качестве транзитного пункта. Европейское сообщество в этой связи ставит ряд условий, которые обезопасили бы его от нелегального проникновения мигрантов. Один из них – обустройство южных и восточных границ России с целью ограничения иммиграции. Другое условие – заключение между Россией и прилегающими к ней восточно-европейскими странами соглашения о реадмиссии, т.е. о принудительной высылке незаконных мигрантов. Все свидетельствует о том, что России в аспекте ее миграционной политики пора сделать окончательный выбор.

Список литературы Россия перед лицом иммиграционного вызова

- Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Дмитриев А.В. Региональная конфликтология: экспертное мнение/Под ред. член-корр. РАН М.К. Горшкова. -М.: Альфа-М, 2007.

- Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение. -М.: Альфа-М, 2006.